当建筑学学科范畴观念在建筑界中的发展脉络得以明确后,森佩尔文本的建筑学学科范畴观念是什么就成为极其重要的问题。其原因在于,仅从形式原则看,森佩尔文本经历了从《彩饰初论》中将建筑限定在传统三姐妹框架之中,到《四要素》开始建立建筑和技术艺术的关联,再到《风格论》使得关联进一步加强的转变过程。那么,是否可以由此判断森佩尔超时代地预示了现代主义建筑中建筑和技术艺术在观念上的融合?对此,需要从四个方面做进一步论述。

1.《风格论》中建筑和绘画、雕塑的内在联系

无论是以五种技艺作为主题,在主题之下讨论建筑和各技艺的关系,还是前文形式原则讨论中反映的建筑和各技艺的密切联系,都极易造成《风格论》将建筑从原学科范畴中独立出来,将其和技术艺术归为一类的印象。对此问题同样可以借助实证对建筑和各技艺的关系做另一角度的阐述。

(1)建筑和编织术的关系

“textile”的一般定义是:由自然或人工纤维(例如线或者纱)构成的网状物组成的带有一定柔韧性的编织(woven)物[42]。对编织的定义则是:使条状物互相交错或钩连而组织起来。根据前文论述,《风格论》认为波浪形源于树叶编成的花环,束带饰或凸圆线脚源于编织成的绳索。无论是编成的花环还是编成的绳索,都符合对编织的一般定义。

但是,《风格论》中的“编织术”显然涵盖的范围要比一般的编织定义更广。最值得注意的是,书中除了真正的编织,还包括刺绣。

刺绣是用针线在织物上绣制各种装饰图案以装饰织物或者其他材料的艺术或手工艺,前文中提及的织毯和帘幕部分就属于刺绣制品。

尽管刺绣和编织有共同之处,两者都以柔性条状材料为加工对象,并且实现了条状物之间或条状物和底部材料的交错关系,但它们的形式组成方式却有着本质差别。编织的形式都来自同一层次的柔性条状物,刺绣则是在底层织物上添加装饰。组成方式的差别则产生了不同的形式特征:平面编织物(图6.20)往往由基本几何形组成,即使其中有具象图案,其形态也要受制于编织的基本逻辑关系;与之相反,刺绣(图6.21)则可以完全不受编织技术的限制,自由地制作出装饰图案,可以实现绘画般甚至比绘画还要细腻的表达。

图6.20 典型的平面编织物

图6.21 典型的刺绣作品

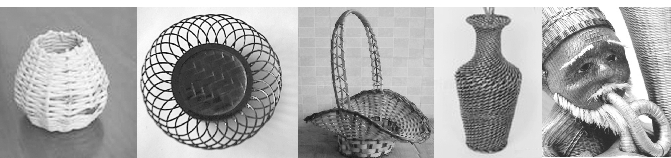

图6.22 没被归入“textiles”的立体编织物

另一方面,《风格论》却将符合编织一般定义的立体制品(图6.22)剔除在编织术之外。在分类的时候,《风格论》明确篮子属于制陶术而不是编织术。所有对编织术的讨论都被限定在可以抽象为二维平面的制品上,没有涉及任何三个维度都不可忽略的制品。从编织的一般定义来看,这些没有被归入《风格论》第一卷讨论的制品对于编织并非不重要。甚至可以说,这些立体的编织物更能表现编织技术在功能以及艺术表现力上的价值。

将刺绣纳入编织术,将不可抽象为平面的制品剔除出编织术,前者拓展了编织的定义范围,后者则是一种缩减。由此看,这两种方式是相对的关系。从另一角度看,这两种方式却有着内在的共同之处——它们都使得编织术更加接近于绘画。纳入刺绣使得编织术可以和绘画一样实现对复杂形态的细腻表达,剔除立体制品则可以和绘画一样将表达限定在二维平面之中。

使编织术更接近绘画对于形式原则论证有三个重要作用。第一,只有将编织物限定在平面中,才能建立编织术和面饰的对应关系,这体现在对非结构形态原则的设定中。第二,这样可以使得编织物具有多彩的属性,借以证明彩饰论,这体现在色彩理解原则中。第三,可以借此赋予有具体表达对象的图案在人类历史中的演变过程,这体现在有明确表达对象的图案理解原则中。

(2)建筑和制陶术的关系

《风格论》中建筑和制陶术的关系和《四要素》并不相同。尽管《风格论》有一处提到:1851年伦敦世博会上展出的加勒比竹屋“以最纯粹和最原始的形式展示了古代建筑的所有元素:作为中心的壁炉,柱子环绕的、作为台基的上升地面,柱子支撑的屋顶,作为精神终端或者墙体的席子围合”[43],但是并没有像《四要素》中那样建立各元素和技术的对应关系。

实际上,《风格论》并没有将制陶术对应于任何建筑要素,原本和制陶术对应的炉灶(中心)被归入石工术中讨论。书中明确指出,制陶术和建筑的关系在于:“制陶术中建立的美学和形式原则(甚至整个形式)都用于建筑中。”

《风格论》对制陶术的最初讨论将塑性作为制陶术材料的根本特征,但是在建立制陶术和建筑的联系时,对此完全没有考虑。从材料塑性来看,古罗马天然混凝土是最恰当的例子,但天然混凝土并没有在《风格论》中出现。

此外,《风格论》将周围雕刻着花草的科林斯钟形柱头对应于最初的手工制陶,将多立克的罐形柱头对应于后来的制陶轮制陶,其原因在于前者的形态更为自由,符合手工制陶品的特征,后者更符合制陶轮制造出的陶器的形态特征。

制陶轮(图6.23)出现于中国新时期时代后期,在此之前,中国称制陶轮制陶的方法为“轮制法”。陶轮亦称陶车,是一个固定在矗立的短轴上的圆盘。加工陶胚时,把和好的泥料放在转动的轮盘上,借助陶轮旋转的力量,用手掏料,以提拉的手法制成陶坯。轮制法制成的陶器的特点是:器壁厚薄均匀、造型规整、器表面往往留下密集的轮纹,器底留下线割的偏心纹。

仅从定义看,认为造型更加规整的多立克柱头源于制陶轮制陶似乎可以成立。然而,有三项事实否定了这点。

第一,并没有任何证据证明科林斯钟形柱头和多立克的罐形柱头产生的时期正好对应于手工制陶和制陶轮制陶。根据古典时期对建筑的讨论,甚至科林斯柱头要晚于多立克柱头。

第二,实际上,手工制陶和陶轮制陶制成的陶器形态接近。手工制成的陶器中也包含了多立克罐形柱头的形态(图6.24)。与其将钟形圆饰的形态归因于制陶轮,倒不如将其归因于器皿因为受力特征和功能需求需要外轮廓带有一定的弧度,并且会有直径大小的变换。因此,轮制法对于制陶术的贡献主要在于技术而不是意识:并不是有了轮制法之后,人们才知道去做包含钟形圆饰形态的陶器;只不过有了轮制法之后,人们可以将陶器中的钟形圆饰形态做得更加规整而已。

第三,多立克柱头的加工工程和轮制法有本质的差别。轮制法是用手从内部掏料,而多立克柱头则是在外部去除多余材料。上一点的讨论已经证明,轮制法对于制陶术的贡献主要在于技术;然而,这样的技术对于钟形圆饰的制作技术没有任何作用。(https://www.xing528.com)

因此,《风格论》通过材料和技术因素建立的制陶术和建筑的联系并不成立。去除材料和技术的因素之后,建筑和制陶术的关系就非常接近于另一组关系——建筑和圆雕的关系。

(3)建筑和木工术、石工术、金属制作的关系

在建筑和编织术、制陶术的关系中,建筑和织物、陶器之间差异明显,尚且可以对制作结果做清晰的划分。《风格论》对木工术和石工术的讨论则不然。

图6.23 陶轮制陶的场景

图6.24 陶轮制陶前的陶器

《风格论》限定木工术的主要功能有四个:带有相应填充的构架;栅格(较为复杂的构架);支撑;结构、支撑和构架的综合。这些功能以及对对它们的具体讨论完全是针对建筑的。木工术中,唯一被限定属于木工术而并不是建筑范畴的只有木制家具。《风格论》认为家具和建筑的差别在于前者是“绝对可移动的”而后者是“不可以移动”;对可移动性的表达使得家具不具有纪念性,对固定性的表达使建筑有纪念性。这样的差别有时又并不存在,因为根据《风格论》立场,古亚述的家具和建筑都表达了可移动性,而古希腊家具和建筑都表达了纪念性。

至于石工术,所用标题是“stereotomy(stone construction)”。“srereotomy”的完整含义指在几何知识和制图技巧的限定下,切割石材并且将它们装配成复杂的构筑物,它体现了用小尺度材料制作复杂几何结构的灵活性。对于木工术对应的家具,森佩尔还可以归结出和建筑不同的特征,而对于石工术,《风格论》根本就是在针对建筑讨论,连石工术制品和建筑都没有加以区分。

《风格论》对金属制作的讨论共有66页。其中只有不到2页和建筑有关,其中1页多讨论“建筑中的金属锻造”,另外大约半页讨论“建筑中的金属铸造”;前者主要讨论铁结构建筑的纪念性,后者只是提出铸造金属作为建筑材料和石材类似。其余部分讨论了各种金属制品:金属饰品、金属器皿和金属家具。

因此,对木工术的讨论并没有体现出木工术区别于建筑的特征,对石工术的讨论更是连石工术的独立对象都没有界定,对金属制作的讨论则几乎和建筑没什么关系。总体上看,木工术和石工术就是在讨论木构建筑和石构建筑,金属制作则基本就讨论小尺度金属制品。

(4)总结

这样来看,《风格论》主题所建立的学科关系,即技术艺术和建筑的密切联系(图6.25)与其论述中反映出的隐含的各学科关系(图6.26)之间有所偏差。从与建筑的关系来看,编织术实质上是被赋予技术进程的绘画,制陶术实质上是被赋予技术进程的圆雕,木工术和石工术基本是在讨论建筑自身。并且绘画和圆雕的形态特征与建筑要素的对应关系比技术艺术更加稳定。因此,并不能由分类标准就判断《风格论》对建筑学学科范畴做出了新的界定。

因此,相较于《四要素》中建立的建筑要素和技术的对应关系以及显示出的不同于分类方式的绝对开创性,《风格论》的具体论述显示出将“绘画、雕塑和建筑”视做造型艺术三姐妹的传统学科框架的影响力。这也证明,尽管《风格论》是以材料和材料加工方式为分类标准,但更加稳定的关系却并不在于材料和材料加工方式同建筑各要素的对应,而在于形态上的对应:编织术为建筑中出现于平面织物的形式提供技术史源泉,制陶术为建筑的某些立体形式提供技术史源泉。

图6.25 《风格论》主题建立的学科关系

图6.26 《风格论》论述中隐含的(真正的)学科关系

2.《风格论》对学科范畴的直接论述

《风格论》提出:“原始人类早就从自然界的创造法则中获取到愉悦:在空间和时间运动的韵律中、在花环中、在一串珍珠中、在螺旋形装饰中、在圆舞中、在加入这些形式的节律中、在船桨的敲打中,自然界的创造法则透过现实世界闪闪发光。这就是音乐和建筑的起源,这是两类最高级的纯粹的宇空(原生,nonimitative)艺术,没有什么艺术可以离开它们的法则。”[44]

对于这段话需要从两个方面加以理解。一方面,如前文中的非结构形态理解原则以及表面属性理解原则中呈现的那样,建筑和花环、珍珠、螺旋形装饰这些被认为都源于编织术的制品之间有直接的关系。另一方面,尽管这些被用以说明建筑和自然法则关系的例子分别出于编织术、舞蹈以及划船的活动,最终,森佩尔仍然将音乐,而不是这些艺术及活动和建筑共同归为所谓的宇空艺术。

有趣的是,这两方面正好分别对应了现代主义时期和古典时期建筑界内对建筑学学科范畴界定的总体倾向:前者意味着建筑和技术艺术之间有关联,后者则将建筑和受物质因素制约相对最小的音乐归为一类。最终,在对建筑学科范畴的明确界定中,后者更占主导。因此,森佩尔的这段论述既和下一个时代的观念有共通之处,更是对古典时期建筑学科范畴观念的回归。

3.形式原则设定中直接反映出的学科范畴观念

《风格论》的形式原则并没有像19世纪普遍倾向那样,将外观完全或至少很大程度归结于结构或建造方面的考虑。虽然《风格论》也反复强调结构和结构材料之间的关系,但并没有在结构形式和建筑形式之间设定19世纪普遍存在的、前者决定后者甚至前者等同于后者的关系。

与之相反,在全书中,被认为对建筑进行精神化提升的物质载体是彩色涂层。森佩尔将其视做“摆脱现实的最完美的方式”的原因在于涂层包裹物质时,自身是非物质的。前文已经讨论过,无论是相较于主体结构、独立非结构部分还是覆层的其他方式,涂层都更少受制于物质因素的限制,也更少表达自身的物质属性;涂层确实具有非物质性。此外,涂层在平面内表达的内容还是具有叙述性或象征性的。因此,涂层确实最接近纯粹的精神表达。然而,当森佩尔将建筑摆脱现实的最优方式归为涂层的时候,同时也模糊了建筑和绘画的学科界限。

4.森佩尔文本学科范畴观念

仅从建筑和技术艺术的关系看,森佩尔文本确实完全遵循古典时期向现代主义时期的转变趋势;然而,从学科范畴观念看,无论是《风格论》中体现的建筑和绘画、雕塑的内在联系,以及技术艺术和建筑要素之间关系的不稳定性,还是《风格论》对学科范畴的直接阐述,或是形式原则设定中反映出的学科范畴观念,都说明从《四要素》到《风格论》,森佩尔的建筑思想并没有完全顺应时代发展趋势,而是出现了逆向的回归。这样的结论并不在于否定森佩尔相对于同时代建筑界具有更关注技术艺术的特征,而在于说明,森佩尔的建筑思想并不是简单地越来越向着下一时期特征发展的过程,同时代甚至古典时期的限定使得他并不会在19世纪就达到建筑和技术艺术在观念上的融合。此外,尽管森佩尔文本仍然受到传统学科范畴观念的影响,但是,19世纪和古典时期建筑思想的本质差别在于是否将建筑中和技术艺术属性相同的部分作为表达对象,与现代主义时期的差别则在于,是否在针对建筑学范畴的论述中实现建筑艺术和技术艺术的平等关系。从这点看,森佩尔文本的学科范畴观念始终在19世纪建筑活动范畴之内,它们都呈现出在建筑学学科范畴传统观念和新观念之间的摇摆或交织状态。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。