《风格论》中涉及的非结构形态原则远比前两个文本复杂。因此,本节的讨论方式和前两节有所不同,需要首先按照非结构形态原则分类分为“非覆层面饰的非结构物的形态原则”和“覆层面饰的形态原则”两部分。在每一部分之中,则要需要根据本书的具体内容做进一步分类。

1.非覆层面饰的非结构物的形态原则

《风格论》中重点论述其形态原则,并且不属于非覆层面饰的非结构物包括:可以抽象为面的分隔物、可以抽象为面的(下文简称为面性)被框架限定的嵌板、线性非结构性框架。

总体上,森佩尔对这些非结构物制定的形态原则可以分为两类:一类仅针对论述对象自身的形态,并不考虑论述对象和其他事物的关系;另一类则将对象置于和其他事物的相对关系中,论述其在具体情况的制约之下应该遵循的形态原则。另外,本小节中讨论的框架都是非结构构件,下文不再分别说明。

(1)不考虑相对关系的非结构形态原则

①《风格论》的论述

对于竖向面性分隔物,“作为一个竖直面,如果想象着用一条垂直线将中心切成两半,以中心作为参照的左右两边应该是严格对称的”[13]。

当面是竖立墙或者挂帘的时候,“看起来都应该是竖直的,两者的高度都要大于宽度。从这方面看,完美的正方形完全是中性的(neutral);如果没有次一级的形式和图案的加入,正方形并不具备表现性,也难以摆脱被动性”[14]。类似的原则也用于被非结构框架限定的嵌板:“端部的原则对于被压缩的嵌板同样适用,纯粹的正方形、圆形和内切于元的正多边形必须和水平向伸展的形式交替使用。总的来说,这些中性的面板成为其他的、更加高度发展的形式的中心点。”[15]

至于线性构件,“出于视觉上的理由,框架的实际高度应该比它们看起来的高。各种形状都会被压扁。长方形应该更高一些,竖向的卵形也比圆形更加合适”[16]。

②三项非结构形态原则

若要将上述论述转化为简明的原则,需要结合《风格论》设定的总体形式原则作进一步论述。

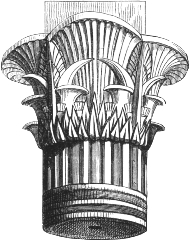

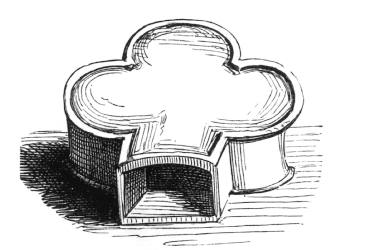

在《风格论》分章论述前设定了三项原则,其中有均衡原则,《风格论》用花环(图3.1)描述均衡原则:“如果ab轴的左右完全一样,就叫做强均衡;如果只是有体量上的平衡,就叫做弱均衡。”[17]因此,第一项原则即竖向面性分隔物中心线的两边形态成强均衡关系。

至于第二段论述中提及的正方形、圆形和正多边形,和图3.2中各向对称的图形一样,《风格论》承认它们“历来被视做绝对和完美的象征”[18]。在森佩尔看来,因为这些所谓完美形式既是全方向的又是无方向的,完全不能体现《风格论》设定的方向原则。对于上段论述,如果竖直墙高度和长度相等,就不能表达其竖向伸展的属性;如果嵌板全部采用无方向的完美形态,就无法体现出嵌板所受的压力。因此,第二项原则是:面性非覆层面饰的非结构物应该通过形态在各向上的差异表达其自身属性。

图3.1 森佩尔标出水平和竖直轴线的花环

图3.2 各向对称的图形

第三段论述指出若要得到预期视觉效果,就应该预先将构件做相反的变形以抵消透视变形的影响,即非结构框架应该根据透视变形的影响适当增加高度。

③非结构形态原则之间的关系

第三项原则指出了视觉对象“实际上怎样”和“看起来怎样”的差别。实际上是长方形的物体,看起来可能是正方形的。如果考虑这点,要想使竖直墙看起来是竖直的,不仅实际的高度要大于宽度,还要看起来高度大于宽度。从这个角度看,第三项原则是对第二项的补充。

(2)受制于相对关系的非结构形态原则

①《风格论》的论述

按照限定因素的复杂程度由低到高,《风格论》在相对关系中对非覆层面饰的非结构物的形态原则的四处论述依次为:

“作为填充的部分不应该去加强框架,……填充相对于框架应该是凹入的,无论是真正的凹入、仅仅是看起来凹入(例如通过色彩)还是两者兼有。”[19]另一方面,“框架和支架不应该湮没嵌板,即填充物。后者应该是主要的部分,是真正的动机”[20]。

“根据古代传统,框架的宽度应该不小于嵌板宽的1/7且不大于1/6。但是显然,这些尺寸应该随着环境调整。”[21]

“它们(被框住的部分)或许由整体的性质决定;对于整体,被框住的只是一部分。或许它们是为了获得一种(和表达垂直性)相反的效果,即弱化对竖向支撑的表达或者甚至去寻求相反的被压缩和横向放置的效果。因此,和框架相比较为次要的正方形甚至更加扁的窗户面板适合用于防御建筑和监狱。三竖线花纹雕带中的一系列被压缩的嵌板和柱间距之间形成令人愉悦的对比。包厢或者阁楼上的正方形和半圆形窗户经常能有类似的效果,这和主楼层的窗户形成对比;它们使后者显得更加纤细。被压缩的地窖的窗户同样表达了沉重的基础。”[22]

“在三角形框架被看做一个整体的时候,根据高度和底部宽度的比例会有不同的效果。如果垂直性是要被强调的,底和高的比例应该较小。在框架作为支撑的时候,这点就更加重要……如果框架不承受荷载,只是形成端部,那么高比例只有在其以满足审美的方式处于顶部的时候才有意义。高耸的托斯卡纳-古罗马(Tuscan-Roman)山墙(图3.3)就需要这样的修正;如果没有四马二轮马车或者其他沉重的屋脊装饰,山墙就不是完整的。斜度较小的古希腊-多立克山墙,则在顶部只有轻质的雕像或者有时候是没有重量的带翼飞翔的胜利女神,例如奥林匹亚的朱庇特神庙。这些(古希腊-多立克山墙顶部的雕像)只是表示端部或者方向的符号而不是作为负荷。”[23]

图3.3 森佩尔根据《建筑十书》绘制的托斯卡纳式神庙复原图顶部

②五项非结构形态原则

第一处分别从框架和框架间的嵌板论述两者关系。实际上,两者的原则是一致的,嵌板不去加强框架,同时看起来是凹入的,这就限定了嵌板不会覆盖框架的表面,影响框架的可见形态;框架不湮没嵌板也是同样的道理。第一项原则就是:框架和嵌板在形态上各自独立,没有相互交叉覆盖的关系。

第二项原则是:框架和嵌板的宽度比值应该根据具体环境而定。

第三处论述将被框住部分的形态作为对其所属整体性质的表达,然而,其所属整体的性质确立标准并不一致。防御建筑和监狱是建筑的功能属性;三竖线花纹雕带中的嵌板和柱间距依照建筑中的实和虚划分;包厢、阁楼和主楼层依照同座建筑的功能划分;地窖则又是按照同一体量之内的竖向位置划分。形态的表达效果既和其形态的自身属性有关,又和形态和荷载的关系有关。由此,可以得出第三项原则:被框住部分的形态应该表达其所属整体的性质。根据这项原则可以分为四项分原则:被框住部分的形态应该表达所属建筑的功能属性;被框住部分的形态应该表达所属部分的虚实属性;被框住部分的形态应该表达所属部分承担的具体功能;被框住部分应该表达所属部分在建筑中的具体位置。

第四处直接指出的第四项原则是:强调垂直性的三角形框架高宽比应该较小。此外,还重点论述了作为山墙的三角形框架的形态和其上部屋脊装饰的关系,这部分论述和前面各处有本质的差别:前面四处的限定因素仍然在建筑自身范畴之内,而这里纳入了建筑中模仿对象的属性。四轮马车雕像和带翼飞翔的胜利女神雕像的重量差别并不大,《风格论》考虑的是它们各自形象的模仿对象(即四马二轮马车和带翼飞翔的胜利女神)的重量。更值得注意的是,森佩尔在考虑模仿对象时将对象所处的情境也一并考虑:胜利女神也只有在带翼飞翔的状态之下才可以被视做是“没有重量的”。因此,此处设定的三角形框架的形态原则实际上比较复杂,这里的三角形框架并不承受荷载,但是如果要采用高比例,它需要看起来像是在承受着沉重的荷载;而这里的“荷载”大小和建筑自重并没有关系,是来自对建筑模仿对象所处具体情境的判断。由此得出第五项原则:山墙处三角形框架的高宽比应该根据屋脊装饰表达对象在具体情境下的重量而定。

2.覆层面饰的形态原则

《风格论》重点论述的覆层面饰的形态原则可以按照覆盖对象的形态加以分类。更具体地说,《风格论》主要论述以墙体(包括承重墙和非承重墙)为覆盖对象的覆层面饰和以起承重作用的柱子为覆盖对象的覆层面饰。

(1)墙体的覆层面饰的形态原则

《彩饰初论》论述的覆层面饰包括板上绘画、墙上绘画和彩色嵌板。仅从对以墙体为对象的覆层面饰的分类看,《风格论》和《彩饰初论》有显见的延续性。在第一卷(《编织术》)第二部分的重要章节[24]的概论中,森佩尔再次提及上述三种覆层面饰,此外,还增加了针对墙上绘画形态原则的论述。由此,可以从三种以墙体为对象的覆层面饰的比较和针对墙上绘画形态的论述两方面讨论。

①墙上绘画和墙面嵌板比较

•《风格论》的论述

《彩饰初论》强调墙上绘画和彩饰嵌板的共同之处,重在论述悬挂到墙上带有画框的画和它们的区别;《风格论》却增加了对墙上绘画和彩色嵌板差异的讨论。

《风格论》仍然延续《彩饰初论》的基本立场,认为真正的壁画在古希腊盛期并不用于纪念性建筑是错误的。古希腊盛期的诸多画家,包括波利格洛托斯(Polygnotos)、米孔(Mikon)、帕纳厄姆斯(Panainos)、奥纳塔斯(Onatas)、提玛格拉斯(Timagoras)、阿加萨丘斯(Agatharchos),他们的作品“都是画在墙上而不是嵌板上的,但同时在某些方面的感觉和风格上又类似于嵌板上的画”[25]。森佩尔认为墙面饰板是这种墙上绘画的前身,这些古希腊盛期的墙上绘画“保留了远古的传统面饰原则,但不再拘泥于物质层面,将原则运用得更具象征意义更加精神化”[26]。

•墙体的覆层面饰的一项形态原则

要明确《风格论》的墙体覆层面饰形态原则,需要进一步明确对古希腊盛期的墙上绘画所谓“精神化”的阐述。在另一处对古希腊建筑彩色涂层的论述中,《风格论》重申在所谓完美风格(黄金时期)的建筑中,色彩是“最精妙的(the subtlest)和最无形的(incorporeal)”,“这是摆脱现实的最完美的方式,因为当它包裹物质时,它本身是非物质的。这和希腊艺术的更自由的倾向相一致”[27]。也正因此,古希腊盛期的建筑才会比“机械的,并且没有摆脱物质条件的束缚”[28]的其他民族建筑以及古希腊其他时期的建筑更加高级。

实质上,《风格论》设定了看似矛盾的概念,即所谓“非物质性的物质”。森佩尔认为古希腊盛期的彩色绘画符合这一特征。那么,什么样的物质具有“非物质性”?仅从这部分看,按照森佩尔的设定,这样的物质在艺术品中呈现时所受物质因素的限制应该是最低的。在古希腊墙上涂上彩色釉质和在墙面上安装彩色嵌板的本质差别正在于此。彩色釉质本身是液体的,在附着到建筑或器皿之前没有固定形态,其重量也几乎可以忽略;这些都使得附着到建筑表面的路径最为简单,只要涂抹或烧制上去即可,不需要依赖附加技术。要安装彩色嵌板必须借助其他工具,更必须考虑嵌板的重量和墙体的交接关系等物质因素。从另一角度看,“覆层面饰”针对的对象,这样的“非物质性的物质”对于用其非物质性提升的对象的影响是最小的。“非物质性的物质”自身在艺术品中呈现所受的物质因素限制越低,它们对被覆盖的对象的影响程度越低。液体釉质在附着到建筑表面时,完全不会影响覆盖对象的形态;雕刻和安装嵌板,其下部分的形态多少要做出改变。

这些全部源于物质因素的解释只能说明墙体覆层面饰自身的非物质性,并不能完全说明其精神和精妙所在。对此,需要参照《风格论》对埃及银器的描述。《风格论》引用了老普林尼对埃及银器釉质的论述:“埃及人给他们的银器着色,由此他们仿佛在器皿中看到了他们的阿努比斯神(Anubis);他们不在银器的表面雕刻而是上色。”[29]森佩尔坚信这种特别的艺术影响了古希腊(建筑)的上釉。由此,《风格论》赋予了上釉行为特定的文化内涵,即彩釉绘画这一行为本身就带有使特定人群感知神灵的意义。

由此,可以得出墙体的覆层面饰的一项形态原则:墙体的覆层面饰最完美的形态应该是最无形的。它在附着于物体之前没有固定形态;在附着到物体上之后,随覆盖对象的形态而改变自身形态,几乎不改变覆盖对象的形态。

②墙上绘画的形态

•《风格论》的论述

墙上绘画的基本形态是厚度极薄的面,若要使墙上绘画和墙体分离,墙上绘画的形态多会被破坏。但是无论其实际厚度是否薄到可以不计,也无论其是否可能成为完整的物体,理论上,墙上绘画作为独立物体是成立的。这和通过在物体表面实行减法获得的无覆层面饰有本质的区别。相对而言,墙上绘画的形态变化主要体现在长宽限定的面上。《风格论》中有两处针对建筑构件表面绘画形态的论述。

第一处:“对于这些绘画作品向纪念性艺术品发展的趋势来说……它们的戏剧性需要有整个墙面的长度来发挥,包括整片深色的墙基层和相对位置天花板下的雕带之间的中性区域。”[30]

另一处和对史上建筑的评判有关:“这一木工上的革命,对于14、15世纪建筑的各方面都产生了非常不良的影响:墙分解为柱群,为了和木填充物的原则相符而被覆以大量的装饰性栅格,完全破坏了作为墙体的特征。于是,宗教建筑以及一些公共纪念物中的绘画和雕塑,失去了它们可能获得独立表现的最后一片领地。”[31]

•墙体的覆层面饰的两项形态原则

图3.4 花萼形柱头

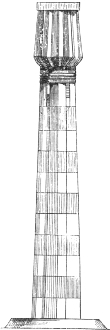

图3.5 尼姆罗德古城中的柱子的复原图

图3.6 花萼形柱头柱式

上两段论述明确限定了两项形态原则。第一段强调在覆盖对象已定的情况下,墙上绘画和墙体的关系在于墙上绘画应该尽可能多而连续地覆盖墙面;换言之,强调墙上绘画和墙面的最大程度的重合关系。第二处则再次强调建筑表面的绘画的形态应该具有连续性。

由此,可得出另两项墙体的覆层面饰的形态原则。第一,墙体的覆层面饰的形态和覆盖对象表面形态重合,和《彩饰初论》一样,这里的重合也包含着两层含义。第二,墙体的覆层面饰的形态呈连续的面状。

(2)柱子的覆层面饰的形态原则

《风格论》通常将柱子分为两部分:中间起结构作用的内核;覆盖在内核上的覆层。这一基本划分在古埃及的花萼形柱头柱式(columns with calyx-shaped capitals)中表达得最直观(图3.4)。对于其他柱式,例如古亚述柱式、古埃及其他两种柱式以及古希腊柱式,划分体现在森佩尔对它们的结构内核和覆层关系的论述中。事实上,依照这样的划分,几乎所有柱子的整个外部都可以被归入覆层面饰的范畴之中。

这部分的论述可以分为三个主题:四种柱式的比较;古希腊柱式形态的演变;古希腊柱式形态的意义。第一个主题可以确定森佩尔更推崇的柱子的覆层面饰的形态原则。仅对于森佩尔理论,另两个主题是在论述柱子的覆层面饰的形态理解原则。这些理解原则似乎只属于对古代建筑的考证工作,如果将它们放置到更广阔的历史背景中,则会确定其中蕴含着明确的动机和深刻的意义。

①四种柱式比较

•《风格论》的论述

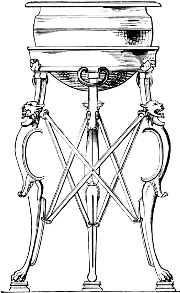

《风格论》的第76节题为柱式(column orders),对古亚述柱式(图3.5)和古埃及的三种柱式——花萼形柱头柱式(图3.6)、莲花花蕾形柱头柱式(columns with lotus bud capital,图3.7)以及前多立克柱式(proto-Doric order,图3.8)加以比较。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图3.7 莲花花蕾形柱头柱式

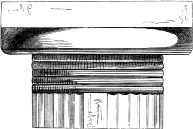

图3.8 前多立克柱式柱头

古亚述柱式

古代亚述柱子只保留下一些分离的碎片。但是森佩尔却断言:“这些碎片对于证明我的推断是足够的:接在亚述家具采用的模式之后——它们从一种实心的木风格演变为中空的金属风格(a solid-core wood style to a tubular metal style)。”[32]

他热情洋溢地描述和赞叹中空结构完全占据了亚述家具的整个范畴并且以最非凡的方式发展着:“那些曾经起结构作用、其金属覆层不过是作为装饰的支撑物,即木内核,将它的功能转到包裹它的外壳上并且消失了。这层外壳将结构的和形式的要素合为一体!这样,结构图示(structural scheme)和艺术图示(artistic scheme)合二为一,将要在古希腊艺术中得以完美实现的有机概念在这里业已产生了。一切都准备好了,唯一需要的就是普罗米修斯火种的激发!”[33]

至于古亚述柱式,则正可以回溯到古亚述家具的中空结构原则,和家具类似:“……在中空结构中,静力功能逐渐地从原来的木内核转到包裹它的覆层上。当金属覆层自身获取足够的力量来支撑和跨越的时候,内核变得多余。甚至在柱子变形成为石风格的时候,柱式仍然保留了这样的中空类型。于是,它的艺术形式同时在覆层和结构中显现;对立的两方在其中统一。”[34]

花萼形柱头柱式、莲花花蕾形柱头柱式和前多立克柱式

这三种都是古埃及柱式。森佩尔认为这三者的基本关系是:花萼形柱头柱式和前多立克柱式形成对比;莲花花蕾形柱头柱式是一种过渡的形式,其形式的实现方式处于前两者之间。

在花萼形柱头柱式中,“结构的石内核延展到在柱颈部由茎杆系到一起形成的圣杯状顶部装饰之上。石内核支撑着光滑的过梁,只用成行的象形文字作为装饰”。森佩尔认为,“这一主题是原初的、自然的,但同时也是一种生硬的、不自然的、虚饰的(stilted)的方式,就像所有的法老风格中的主题一样”[35]。其原因在于:“在结构上它们(石内核)就是完全中性的,并且相对于覆盖物是被动的,这样就完全没有动力的—象征的从属概念能够将它推动为这一装饰性覆层的有倾向性的宗教意义并且破坏它的易读性”[36]。由此,森佩尔甚至判断在远古时期的埃及,这样的形式并不用做纪念性目的。

至于莲花花蕾形柱头柱式,“不可见的结构内核支撑着柱顶线盘,结构被生长到环绕结构内核基础的自然的柱中凸线的茎秆覆盖;好像是来自同一片叶子,在蓓蕾形的顶部之下,环绕莲花的带状物在其上端打结”[37]。这种柱子的形式特征在于:“它并没有像在花萼形柱头柱子中那样,原初的茎秆覆层保持中性和柱子作为支撑元素的功能无关,而是所有使得它更加生动的植物线条和曲线都表达了对重力和放置在平的莲花蓓蕾上部的长方体带来的压力的弹性抵抗。但是,易碎的莲花花蕾带来的抵抗是不够的,只有通过假定花蕾环绕着一个更加坚固的作为额外支撑的内核才能够使审美得到部分的满足。这样,这一形式就不是有机的、独立的,因为没有对内部柱子的想象这一形式就不能单独成立。而且这一形式也没有独立于自由于机械活力的感受,就像带有花萼形柱头柱子中那样,明确地将其功能置于单调的内核之上”[38]。

而前多立克柱式,“显然,结构元素自身决定了形式。带有凹槽的、向上逐渐收缩的、有时候鼓状的、有着雄壮比例的柱身支撑着圆柱顶板。有时候,柱身直接支撑柱顶线盘,有时候则通过几个环状物或带状物将凹圆线脚和柱身相联系”[39]。森佩尔认为,该柱式是古希腊多立克柱式的前身,但古希腊柱式并非完全由结构元素自身决定,而是尽可能实现物质和精神的完全融合。

•柱子的覆层面饰的三项形态应用原则

《风格论》对中空结构的讨论多达数十处。中空结构包括两种。第一种是最初制作的时候就是中空结构,如对金属薄板进行弯曲或者褶皱制成金属管、吹制而成的玻璃器皿等。第二种最初由实心内核和覆层共同组成,但在内核损坏或消失之后仅剩下原本的覆层,并且内核的缺失并不影响覆层的强度,最终成为由覆层独立构成的物体。

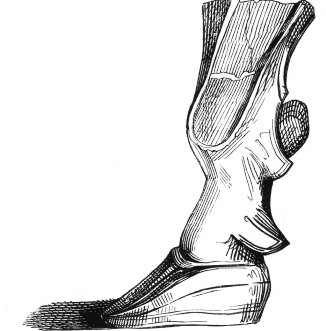

《风格论》将古亚述柱式视做第二种中空结构。这种中空结构并不特指建筑中的结构,在雕塑、饰品、战车、家具以及建筑构件中都有类似物。例如原内核为黏土、木或铁,覆层为铜的雕塑(图3.9),原内核为木或者树脂的三叶草形王冠(图3.10),原内核为木、覆层为金属的亚述战车(图2.4),原内核为木、覆层为金属的亚述家具,原内核为木、覆层为青铜的伊特鲁利亚坟墓中的门板等。这些物品的内核都先于覆层被破坏而消失,而留下的覆层的最显著特征在于,它们自身就可以履行其覆盖对象的功能。

《风格论》的论述强调了第二种中空结构的特征:内核消失后不影响物品的属性。这首先意味着覆层面饰的形态要完全包裹住内核,这样内核消失后才不会改变其形象。此外,这要求覆层面饰的形态不仅在几何关系上是完整的,还应该是稳定的。而对于柱子的覆层面饰,不仅自身是稳定的,还需要能够承担结构作用;这要求其形态能够符合覆层面饰材料的属性,使其能够成为结构构件。

图3.9 带铸铜覆层的铁牛蹄雕塑

图3.10 内核消失的三叶草形王冠图

因此,《风格论》设定的兼具结构和装饰作用的柱子覆层应该符合三项形态原则。第一,柱子的覆层面饰能够完全包裹住原结构内核。第二,柱子的覆层面饰的形态使其能够满足柱子的结构作用。第三,柱子的覆层面饰的形态能够将其包裹的结构内核形态上升为艺术形式,即柱子的覆层面饰的形态具有艺术性。

《风格论》对另三种柱式(花萼形柱头柱式、莲花花蕾形柱头柱式以及前多立克柱式)的评判基于两个因素。第一,柱子外形、结构内核、装饰覆层三者的关系。在花萼形柱头柱式中,结构内核(核心图示)和装饰覆层(艺术图示)分离,并且这种分离的关系直接表现在柱子外形上,柱子外形由装饰覆层和一部分裸露的结构内核共同组成。而莲花花蕾形柱头柱式中,仍然存在结构和覆层的分离。但是,这种分离和花萼形柱头柱式有本质的差异。其原因在于,根据《风格论》的论述,莲花花蕾形柱头柱式中结构和覆层的分离并不体现在柱子外形上,而仅存在于对“内部柱子的想象”之中,这种柱子的外形完全由装饰性覆层组成。前多立克柱式中,尽管其“结构元素自身决定了形式”,但这和花萼形柱头柱式中的石内核以及光滑的过梁不同,因为这里的形式只是由结构元素决定,但并不意味着和装饰性覆层的完全分离。森佩尔在另一处对古希腊艺术的论述可以作为参考,他指出古希腊建筑风格并没有对核心图示和艺术图示加以区分。因此,作为和古希腊多立克柱式非常接近的原型,前多立克柱式中的形式是由结构内核和装饰覆层融合而成的。第二,装饰覆层模仿对象的真实属性。和森佩尔对四轮马车雕像和带翼飞翔的胜利女神雕像的论述类似,对于莲花花蕾形柱头柱式,森佩尔讨论的并不是石制莲花花蕾柱头的自身属性,而是由其模仿对象的形态决定的易碎属性。因此,这里的判断标准并不是实际稳固,而是视觉稳固。并且,这一视觉稳固的标准是森佩尔个人限定的。

根据整个《风格论》的评判标准,更具纪念性的艺术品更加高级。显然,对于上述三种柱式,森佩尔更加赞同前多立克柱式,而花萼形柱头柱式、莲花花蕾形柱头柱式都难以上升为纪念物。花萼形柱头柱式的弊端在于,完全出于结构需求的内核暴露在外。因为这部分直接为观者所见,建筑很难超越物质层面而具有更高级的意义。莲花花蕾形柱头柱式的弊端则在于,其柱头形象模仿对象(莲花花蕾)的易碎属性使得观者必须寻求想象中的结构内核才能部分满足审美需求。因此,这三种柱式论述中明确限定了两项形态原则。第一,柱子的覆层面饰应该完全包裹住结构内核。第二,柱子的覆层面饰模仿对象的形态应该满足森佩尔对视觉稳固的需求。

将对上述四种柱式的论述视做整体,实质上,它们共同展示了两种内核和覆层的关系。古亚述中空柱式和前多立克柱式中,两者相融合;花萼形柱头柱式和莲花花蕾形柱头柱式中,两者相分离。显然,森佩尔更为推崇前两者;因为古亚述中空柱式中的双头羊背原本就是可负重的,而莲花花蕾则是脆弱的。

但是,从另一角度看,古亚述中空柱式、莲花花蕾形柱头柱式和前多立克柱式有共同之处:它们的外形中都没有对内核和覆层加以分离。如果森佩尔对古亚述中空柱式的论述属实,即最初柱子中内核和覆层的分离在物理意义上是存在的,可以分为两个物体,并且两个物体的功能分工明确,那么认为古亚述中空柱式是覆层和结构要素的融合是有足够依据的。但是,莲花花蕾形柱头柱式和前多立克柱式中,并不存在内核和覆层在物理意义上的分离。这时,对于柱子的外观属于覆层还是结构和覆层的融合,森佩尔的判断标准仅仅在于柱子最外层的形态。当柱子外层形态自身并不能满足对稳固的需求时,则认为外形是由覆层决定的;反之,则认为外形是由结构元素决定的。这样,就出现了形式属性的不确定性。如果莲花花蕾形柱头柱式采用的是其他具有可负重属性的形态,其外部形态又会被归入是由结构元素决定的。也就是说,上述第二条原则:面饰形态的模仿对象本身应该具有可负重的属性。但是,一旦符合这一属性,原本概念上独立于结构的面饰又有不存在了。因此,需要将其修正为:柱子形态的模仿对象本身应该具有可负重的属性。换言之,柱子形态应该满足对视觉稳固的需求。由此,从柱子覆层面饰的形态原则开始讨论,但结论却适用于覆层面饰和结构的要素融合的结果。

而回归到柱子的覆层面饰的形态原则中,除了“柱子的覆层面饰的形态使其能够满足柱子的结构作用”是针对中空结构的特殊原则,可以得出《风格论》始终坚持的三项形态原则。第一,柱子的覆层面饰应该完全包裹结构内核。第二,柱子的覆层面饰形态应该满足森佩尔对视觉稳固的需求。第三,柱子的覆层面饰形态应该具有艺术性。

②古希腊柱式覆层面饰演变中的形态理解原则

•《风格论》的论述

根据森佩尔对古希腊三柱式(多立克式、爱奥尼克式和科林斯式)的理解,古希腊柱式中并没有对结构内核和装饰覆层加以区分,即古希腊柱式是结构内核和覆层面饰相互融合的产物。确实,古希腊柱式并不能像最初的埃及花萼形柱头柱式那样,分为木内核和金属覆层两个物体。但是,本书需要将古希腊柱式分在结构或非结构其中之一讨论。而之所以将其归入覆层面饰中是因为:按照森佩尔的设定,柱子中存在着呈长方体的结构内核,显然,这一特征并没有体现在古希腊柱式的外部特征中。因此,本书将古希腊柱式形态安排在覆层面饰中讨论。

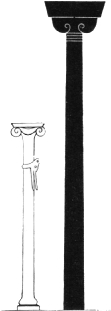

森佩尔将支撑神圣物体的独立柱(stele)视做石柱列的原型,而“独立柱”自身又经历了一番演进过程。按照森佩尔的论述,独立柱最初是因为三脚架(图3.11)无法承受上部荷载,而在中心增加了直接接触容器底部的第四个支撑,但是后来“这一起初只是添加上去的形式逐渐获得了重要的意义”[40]。其原因在于,三脚架表达的是可移动性,这和纪念性建筑要求的稳固性不符,所以“自身(三脚架)的发展开始衰退了,它们只是变迁为附着在纪念性的支撑结构上的符号保留了下来,提醒人们纪念性形式起源于家具”[41]。而三脚架中间的柱子,先是发展为独立支撑物体的构件。因为圆形断面既和直接容纳被支撑物(例如盆或各种器皿)的目的相符,又能将荷载均衡地传递到地面上,所以独立柱稳定为圆形断面。后来,独立支撑构件逐步发展为“更倾向于容纳和抬升物体而不是承受真正的荷载的高基座”[42]。这一向纪念性艺术过渡的形式的特征是“向下张开的双曲面柱身,有多立克(图3.12)或者爱奥尼克(图3.13)的柱头用来容纳祭祀的或者其他器皿”[43]。当这一过渡形式“柱身的凹槽变窄,向下张开的幅度变小”[44]的时候,就开始更像柱子而不是高基座了。对于它们,“向下张开的石柱的比例就可以比圆柱形的要细长。没有基座的要比用基座增加其稳定性(即使只是视觉上)的柱子更加坚固”[45]。最终,在“共同的柱上过梁和稳固地面”[46]的联系下,独柱发展为列柱。同样的,科林斯柱式的原型也是盛放器皿的独立柱。森佩尔以古希腊吕西克拉特奖杯亭的顶部复原图(图3.14)为证,认为其实质是盛放上部的器皿:“这是用于盛放器皿的器皿,就像用于盛放鸡蛋的蛋杯。”[47]

上述论述中包含了对古希腊三柱式形态的三个共性的解释。除了三柱式形态的共性,《风格论》还展示了三者的差异。多立克柱式的钟形圆饰(echinus,图3.15)受制陶术的影响:“除了编织术,制陶术对于建立和丰富艺术的形式语言也有很重大的贡献,艺术部分遵循了制陶术中的有效法则。毫无疑问,制陶轮(the potter's wheel)影响了多立克柱式中的钟形圆饰;而事实上,钟形圆饰的历史是和优雅的古希腊(一种大身细嘴、有两个小提环及一个大手柄的)提水罐(hydria,图3.16)平行发展的。”[48]一个注释对此做了进一步补充:“强调钟形圆饰只是因为它是整体的缩影:整个柱子都是以制陶术的方式思考的。”[49]

图3.11 古罗马三脚架

图3.12 顶部为多立克柱头形式的石柱

图3.13 顶部为爱奥尼克柱头形式的石柱

图3.14 古希腊吕西克拉特奖杯亭顶部复原图

科林斯柱式则是“最典型的陶器风格”,这样就否认了认为科林斯柱式出现得较晚的说法,它和“最古老的多立克柱式一样古老”[50]。森佩尔详细写道:“这一风格(科林斯柱式)在很多明显的特征上是同样古老和原始的——周围雕刻着花草的钟形(即钟状物)柱头[51]似乎有弹性地支撑着圆柱顶板,同时又给柱身加冕使之成为整体。……钟形柱头和多立克罐形的(kettle-shaped)钟形圆饰柱头的关系就像多立克的反曲线脚(cymatium)和带有卵形镶边的圆凸线脚(ovolo)的关系一样,都表达了同样的事物并且其源头都可以追溯到文化史最早阶段的制陶术中。只有前者——钟形柱头——坚持以现实主义的方式在装饰性的塑性形式中表达它最原始的制陶术起源。另一方面,多立克的罐形柱头则较早地(很可能是借助制陶轮)发展成一种属于石构的、严格的、纪念性的结构符号。”[52]

图3.15 多立克柱式顶端局部(顶板和柱身之间为钟形圆饰)

图3.16 古希腊提水罐

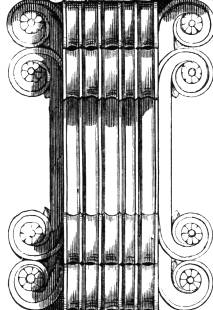

至于爱奥尼克的涡形柱头(volute capital):“对亚述建筑的著名描述中包含着爱奥尼克的涡形柱头,英国博物馆中的亚述遗存中的象牙碎片很好地证明了这点;在我看来,涡形柱头源于亚述的神树中的涡形花萼(图3.17)。……爱奥尼克柱头来自作为顶部冠冕的棕叶饰(图3.18),既来自标志着向上的终端的纯粹装饰性的形式,同时也来自(起初只支撑轻质棕叶饰的)涡形圣餐杯向支撑梁的柱头的逐步转变。”[53]

•古希腊柱式覆层面饰演变中的形态理解原则

上述对古希腊柱式演变的论述包括了对三柱式形态共性和差异的诠释。

对三柱式形态共性的追溯中包含着两个主要观点。第一,古希腊三柱式最初源于三脚架中心增加的直接接触容器底部的第四个支撑。这一原初功能决定了古希腊柱式覆层面饰的水平截面形状为圆形。第二,古希腊三柱式都经历了容纳和抬升物体而不是承重的高基座阶段。这一过程决定了古希腊柱式覆层面饰的竖向轮廓,即由向下张开的双曲面柱身幅度由大逐渐变小形成的。

至于三柱式的各自演变,《风格论》将科林斯柱式和多立克柱式分别对应于制陶术中最早的手工制作和后来的制陶轮制作。依靠手工制作的陶器带有雕塑的特征,形态更加自由和不规则。而制陶轮[54]制作的陶器则是以围绕中轴旋转作为形态的基础,因此形态相对规整,各横截面大体多呈圆形。仅从形态上看,两者的差异确实对应了形态更具塑性和形态更规整的科林斯柱式和多立克柱式。尤其是它们的柱头,后者的形态完全能够仅用制陶轮制成,前者的却必须借助雕塑手法。至于对爱奥尼克柱式的论述,则进一步确定了古希腊柱式和古亚述文化之间的关联、建筑和器皿(起初只支撑轻质棕叶饰的涡形圣餐杯)之间的关联。因此,更具体地说,古希腊多立克柱式的柱头形态和制陶轮密切相关,古希腊科林斯柱式的柱头形态和最早的制陶技术密切相关,古希腊爱奥尼克柱式的柱头形态和古亚述文化密切相关。

由此,《风格论》实质上从三柱式相似的柱身形态到使其相互区分的柱头形态,对古希腊三柱式的外部形态做出了全面的设定。而这些设定的共同点在于,将古希腊柱式的演变和技术艺术与非欧文化的演变相联系;三脚架、容纳和抬升物体的高基座、制陶轮以及手工制陶都属于制陶术范畴,而古亚述文化则属于非欧文化。

图3.17 亚述的神树中的涡形花萼

图3.18 棕叶饰

因此,可以将上述诸多具体的观点上升为形态理解原则,即:古希腊柱式覆层面饰的演变和制陶术以及非欧文化的演变相关。要从这看似只是诠释既有建筑的理解原则中发掘出森佩尔文本更深刻的建筑学意义,则需要借助更广阔历史背景的参照。

③古希腊柱式覆层面饰形态意义中的形态理解原则

•《风格论》的论述

对于多立克柱式形态的意义,《风格论》重点论述的仍然是其柱头形态:“这些类型很早就用于建筑并已经具有结构的—象征的重要性。最常见的是1/4圆弧(钟形圆饰),被用做表面的闭合的部分,并作为线脚延续到结合处的表面。表面被这样的装饰完全框住,同时,这样的装饰也是将上部和下部的压力和反压力传递到表面的中介,表面的轮廓形态以及雕塑和绘画都应该遵循这样的装饰目的”[55],更具体地说,钟形圆饰的形状“暗示石材就像一块垫子,在压力和基础之间会被压扁”[56]。“除了柱顶板,在支撑柱和被支撑的天花构架和屋顶梁之间必不可少的中介元素仍然是钟形圆饰,既是柱子的端部又是柱子和上部的交接。……与此同时,柱顶线盘变得更加的有力,首要的方式是通过夸张的膨胀,这并不是恰当的尝试,因为对力的对抗的表达过于物质化了;逐渐地,作为成熟的形式,它展示了高贵的强壮、有力和男子气概,在这一时期后期的神庙中表现得最为美丽。”[57]

爱奥尼克柱式中的螺旋形“是对柔韧和弹性力量的抽象表达,展示了一种温和的抵抗力”[58]。而更重要的论述出现在基座中——最下部的由相邻的、向外凸出的圆弧和向内凹进的圆弧、绕中心轴旋转而得到的形态,即相邻的圆凹线和圆凸线。森佩尔将讨论的起点放置于编织术:“一串珠子中根本不包含向上或向下的概念;花环则和柱子不同,花环并不是中立的,而是同时既指向上又指向下,这样就调节了两者的关系。这样的形式通常含有功能上的含义,也就是说,它被用做相对方向或者相对力量同时或者交替出现的符号。例如:灌注器皿的颈部(图3.19)同时包含着注入和倒出的含义;爱奥尼克柱式基础中的圆凹线和圆凸线(图3.20),表达了在柱子压力和牢固地面抵抗力之间的对抗。”[59]

图3.19 颈部同时表达注入和倒出的器皿

图3.20 爱奥尼克式基础的圆凹线和圆凸线

至于科林斯柱式,吕西克拉特奖杯亭被视做该柱式的早期代表,其顶部的多立克—科林斯中的叶形覆盖物(图3.14)“是对向上抵抗的张力的表达。叶形以向上或者向下的方式被加强和重复数次,最终成为最丰富华丽的叶形装饰板,植物在(业已消失的)神圣器皿的三脚之间繁茂地生长”[60]。

•古希腊柱式覆层面饰形态意义中的形态理解原则

《风格论》并没有分别对三柱式形态意义的共性和差异进行论述,然而,和对古希腊柱式覆层面饰的形态演变论述一样,上述论述中同时包含三者共同的以及各自的形态理解原则。

三者的共性表现在,按照《风格论》的论述,无论哪种柱式的柱头形态都是对内力的表达,更确切地说,都是对同时存在的向上和向下的一组对抗力的表达。差别则在于,多立克柱式和科林斯柱式对力的表达源于对形式自身的诠释,而爱奥尼克圆凹线和圆凸线的形态意义则被归于其编织术原型的形态意义。

同样的,这些形态理解原则也需要借助历史背景对其作进一步阐述。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。