通过不透水的金属导管来浇筑水下混凝土,具有质量高、整体性好、浇筑速度快、不受水深和仓面大小限制、所须设备一般工地都能自制等优点,至今仍是应用最广泛的一种水下混凝土浇筑方法。

(一)施工控制指标

1.首批混凝土数量

在开浇阶段,通过导管浇筑的首批混凝土管脚堆高不宜小于0.5m,以便导管口能埋在混凝土内的深度不小于0.3m。宜采用坍落度较小的混凝土拌和物,流入仓内的混凝土坡率约为0.25。由此可计算出水平基础面首批混凝土浇筑量应不少于2.1m3。在实际工程中,导管常选择天然或人工凹坑设置,满足埋管深度所需首批混凝土数量可小于2.1m3。

若导管不可避免地需设置在斜坡上时,则又必须大于2.1m3。首批混凝土数量大,会加大贮料、运料设备容量。因此,浇筑宜从基础面最低处开始浇筑。

对于桩孔,按埋深不小于1m计算首批混凝土数量。

2.导管作用半径

水下混凝土拌和物的实际流动半径可达4~6m。流动半径愈大,骨料分离可能性也愈大。为了得到质量较均一的混凝土,采用的导管作用半径一般都不大于4.5m,并且以导管作用半径作圆应该互相交错,覆盖整个浇筑仓面。导管间距宜采用不大于4~6m,每根导管控制面积不大于30m2。水越深,水下混凝土拌和物沿导管排出的冲力越大,导管可以相应埋深些,则混凝土扩散半径也相应要大些。

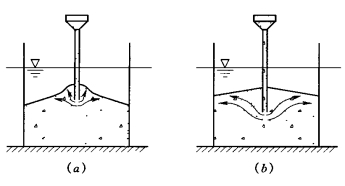

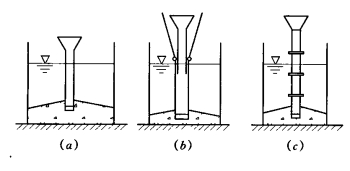

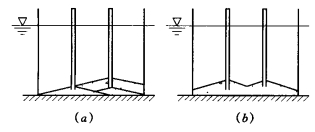

图3-35 导管不同插入深度时新浇混凝土拌和物扩散情况

(a)插入深度不够时;(b)正常深度时

3.导管插入混凝土内的深度

导管插入已浇混凝土拌和物内的深度,跟混凝土浇筑质量密切相关。根据实地观察结果绘制的导管插入深度和混凝土拌和物在浇筑体内的表面坡率曲线,发现当导管插入已浇混凝土内的深度不足0.5~0.6m时,混凝土拌和物锥体会出现以骤然下落的方式向圆周方向增长,导管附近出现局部隆起及溢流现象,如图3-35(a),表面坡率曲线有突然的转折。这说明混凝土拌和物不是在表面混凝土保护层下流注,灌注压力顶穿了表面保护层,并在已浇筑的混凝土拌和物表面成层流注,破坏了混凝土的整体性、均匀性。

当把导管插入已浇混凝土内1m以上时,混凝土表面坡度均一,新浇混凝土拌和物在已浇混凝土体内部流注,如图3-35(b),混凝土质量较均一。

在混凝土初凝时间内,导管能顺利上提、下沉,混凝土拌和物能顺利沿导管下注的条件下,导管埋入已浇混凝土内越深,混凝土向四周均匀扩散的效果就越好,混凝土就更密实,混凝土面更平坦。但埋入过深,又可能导致混凝土拌和物在导管内流动不畅,造成堵管事故。因此应有个最佳埋入深度。该值的大小与水下混凝土的浇筑强度、拌和物的性质有关,它约等于流动性保持指标th时间内,仓面混凝土面上升高度的两倍。

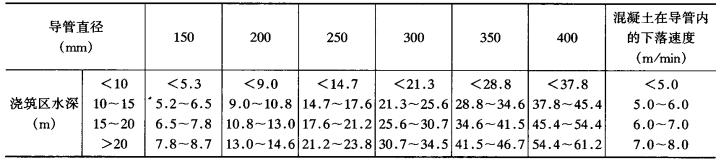

导管最大埋入深度不宜超过6m,亦不超过在流动性保持指标时间th内仓面上升高度的3~3.5倍。导管最小埋入深度=(0.15~0.20)×导管间距。此外,导管最小埋入深度还应满足控制导管内混凝土拌和物下落速度要求,见表3-53。取较大值作为施工控制指标。若在泥浆环境下浇筑,导管理深不能小于1m。

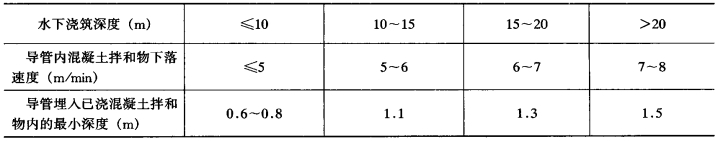

表3-53 不同浇筑深度的导管最小埋深

于是导管一次提升高度=导管最大埋入深度-导管最小埋入深度。

实际操作时,可以根据导管内的混凝土下注情况判断导管埋深是否合适。

4.超压力

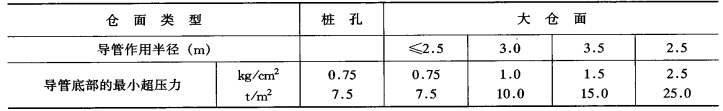

为保证水下混凝土能顺畅通过导管下注,在浇筑水下混凝土的全过程中,导管底部内的混凝土柱压力应保持超过管外水柱压力。超过的压力与导管的作用半径有关,我国交通部《公路桥涵施工技术规范》中规定的最小超压力见表3-54。

表3-54 导管底部的最小超压力

保持超压力的方法,一般是控制导管顶部(承料漏斗)高出水面的最小高度。要使混凝土拌和物顺利沿导管下注,导管内混凝土柱产生的压力应不小于仓内水压力与导管底部所必须的超压力之和。

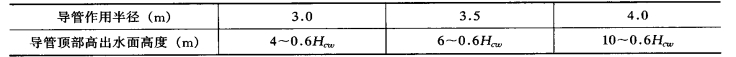

《水工建筑物混凝土及钢筋混凝土工程施工技术规范》规定的导管顶部高出水面高度列于表3-55。

表3-55 不同导管作用半径时的导管顶部高出水面高度

注 Hcw为导管周围混凝土面距水面高度(m)。

若算出的超高小于2.5m时,取2.5m。当导管顶部控制超高有困难时,可以采取人工插捣(适于浅水仓面)、人工加压或改用混凝土泵浇筑。

5.混凝土面上升速度

当一次浇筑水下混凝土高度不高时,最好使水下浇筑混凝土面的上升速度能满足在混凝土初凝以前浇到设计高程。实际施工中,对于大仓面宜控制混凝土面上升速度为0.3~0.4m/h,小仓面可达到0.5~1.5m/h(但要与模板设计的侧压力强度相适应),上升速度达不到0.2m/h时,可采取加缓凝剂措施,但也不能小于0.1m/h。对于在泥浆中浇筑的桩孔或槽孔混凝土面上升速度不能小于1.0m/h,最好在2.0m/h以上。

6.水下混凝土浇筑面坡率

实践与计算表明,导管埋得越深,水下混凝土面越平整;坍落度越大,水下混凝土面也越平整。

(二)主要浇筑设备

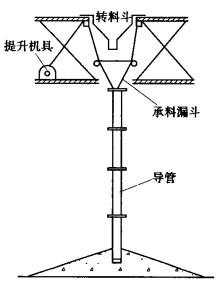

图3-36 导管法浇筑设备

导管法浇筑水下混凝土的主要设备有金属导管、承料漏斗、转料斗及提升机具,如图3-36。导管(直径为200~450mm)可以组装成整节式、套筒式及活节式三种形式,如图3-37。用得最多的是由各管节通过法兰盘、螺栓连接成的活节式导管。随着混凝土面上升,逐步拆卸管节。当灌注水深过大,为防止各管节间的法兰盘被自重及导管内的混凝土重量拉坏,可以另用钢丝绳同时系吊下部管节,避免全部重量系吊在节间螺栓上。目前我国采用这种方法浇筑水下混凝土的水深已达80m以上。

组装后的导管若不成直线,在浇筑过程中会增大提管阻力,灌注时会进一步向偏斜方向移动。因此管轴应保持直线状态,至少用目测不能有弯曲状。

导管在使用过程中应不漏水、不开裂。使用前,对组装好的导管按不小于工作中可能遇到的最大水深1.5倍的水压力进行水密性试验,并应符合要求。

承料漏斗放在顶节导管上,起承料、调节下注混凝土量的作用。承料漏斗与顶节导管的连接方式有两种:一种为通过法兰盘与导管顶节连接,通过提升承料漏斗来上提导管;另一种承料漏斗只是插入导管内(插入长度不小于25cm),利用夹紧在导管上的夹板及绳套来提升导管。

图3-37 导管组装形式

转料斗起转料、储料作用。放在承料漏斗上方。底部设有能紧密关闭和完全开启的底门。由手推车、汽车等运输工具运来的混凝土拌和物倒入转料斗,由其底部活门开关控制进入承料漏斗和导管的混凝土拌和物的时间、数量和速度。

提升导管的起重设备,要求既能缓慢提升导管,又能将导管迅速下降;控制导管垂直移动的精度在3~5cm以内。可以采用葫芦、绞车或吊机,以手动或电动葫芦最方便。

为满足现场质量控制、处理浇筑事故和必要时调整仓内水位等要求,配备有坍落度筒、测定混凝土面上升速度的测深锤,必要时还可配备灌水、抽水及简易吸渣设备、疏通导管的插钎、堵漏用的麻袋混凝土等。

(三)在静水环境中浇筑水下混凝土

在静水环境中用导管法浇筑水下混凝土可以分为开浇、中间浇筑和终浇三个阶段。(https://www.xing528.com)

1.开浇方法

第一批混凝土拌和物进入导管后,能否在隔水条件下顺利到达仓底,使导管底部埋入混凝土内一定深度,是浇筑水下混凝土的重要环节。为此,开仓浇筑首批混凝土时,必须采用下述方法,使混凝土在导管内下落时与环境水隔绝,不被稀释。

(1)顶塞法。采用悬挂在导管上部的顶门或吊塞作为滑塞,隔绝环境水影响。设置滑塞后,首批进入导管内的水下混凝土拌和物只与滑塞接触。利用混凝土自重下推滑塞,排出导管内的积水。滑塞的直径应比导管内径小15~20mm。浇筑前,利用引出的吊绳(常用铅丝)把滑塞悬挂在承料漏斗下面的导管中,埋入导管内的深度以1~2m较妥(超过3m时,容易在开浇阶段造成堵塞),且必须在仓位水面以上。

为防止滑塞与导管间的缝隙内进水,在滑塞顶部铺2~3层稍大于导管内径的水泥袋或一层软胶皮板。在即将开浇前,再散铺一些干水泥或水泥砂浆,以免浇筑时混凝土中的骨料卡入滑塞,还可减少下滑阻力。

当滑塞以上的导管及承料漏斗充满混凝土拌和物后,视水深及仓底情况不同,分别采取立即剪断吊绳、下滑至导管中部再切断吊绳或下至接近孔底后才剪断吊绳。在未剪断吊绳前,利用下放吊绳控制混凝土沿导管下滑速度。剪断后,依靠混凝土自重推动滑塞下落。

(2)自由滑动软塞。对于有扇形活门控制开关、容积较大的承料漏斗,或事先在导管内上方安装一个可以合拢抽出的扇形活门(见图3-18)来承托灌注前的混凝土重量时,可以采用不需悬挂的软塞(见图3-19)浇注首批混凝土。

软塞采用麻袋或布袋,内包麻刀、锯屑。软塞直径应稍大于导管内径,高为导管内径的0.7~1倍。四周涂上润滑剂,浇筑前塞在导管内,然后将扇形活门放在软塞上方。

浇筑前,先将承料漏斗内注满混凝土拌和物。导管下端管脚口距仓底5~7cm左右。打开活门,软塞便被混凝土拌和物自重推动下滑。至仓底后,导管内的混凝土拌和物停止降落,此时向上提升导管20~30cm,待软塞冲出管口后,迅速将导管再下降至原来位置。

(3)底塞法。采用封口底门,分为密封塞、断绳塞和底盖三种(见图3-20)。它们都设置在导管管脚出口处,从而可以避免开浇阶段容易出现的滑塞卡管事故;对导管加工要求不像顶塞法要求那么高(亦要求不漏水);在泥浆中浇筑水下混凝土,可以使导管内自始至终不进入泥浆;还可以作为遇堵管或浸水事故时,进行第二次重下导管的处理措施。

(4)直接倾注法。当水深较浅、工人的技术操作熟练、又有足够搅拌和运输混凝土拌和物能力时,也可以不采取隔水措施,直接向导管内倾注混凝土。

为了减少混凝土拌和物被导管中的积水稀释时间,在开浇阶段要集中主要浇筑力量向一根导管内倾注。直至导管管脚被埋入混凝土内一定深度后,才浇注第二根导管。这种不加隔水措施浇筑首批水下混凝土,虽可减少卡管事故,但对混凝土质量影响大,在深水区影响就更大。只可用在水深不足5m的浅水区的次要建筑物中,或作为处理因水下混凝土拌和物级配不良造成堵管的临时处理措施。

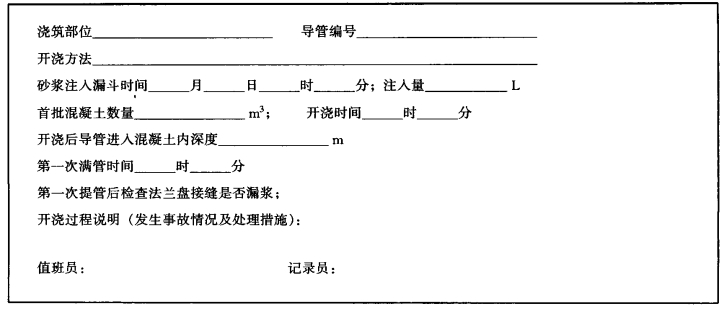

完成开浇阶段后,值班记录员填写“开浇阶段情况记录表”,见表3-56。

2.中间浇筑阶段

当导管内未灌满混凝土时,后续的混凝土应徐徐倾入承料漏斗中,防止积存在导管内的空气不能及时排出时产生高压气囊,将导管节间胶垫挤出,招致漏水。正常情况下,不同浇筑水深时的导管控制浇筑强度如表3-57所列。

表3-56 开浇阶段情况记录表

表3-57 不同水深时的导管控制浇筑强度 [单位:m3/(h·根)]

仓面大、浇注能力不足以同时供应所有导管进料时,可采用各导管循环进料方法。但要注意,进料导管的间距不能超过导管的作用半径,且各个导管停止进料的时间控制在15~20min以内。浇筑中,应特别注意各导管周围混凝土面要均衡上升。相邻导管底部四周混凝土面的标高差不宜超过导管间距的1/15~1/20。在浇筑顺序上,应先浇注位于较低部位的导管。否则会造成各导管浇筑的混凝土拌和物互相迭垒或某一导管浇筑的混凝土拌和物流淌过远,如图3-38。

混凝土表面的斜率应缓于1/5。出现较大斜率时,应增大导管埋入深度,在允许范围内调整级配,增大坍落度。当混凝土拌和物在导管内的降落速度超过相应埋入深度的容许值时,也要加大导管的埋入深度,以防盖重过小穿顶。

3.终浇阶段

图3-38 中间浇筑方法示意图

(a)不正确;(b)正确

终浇高程为设计高程以上0.2~0.4m或浇出水面0.5m以上。按上述三种情况采用不同终浇方法。

(1)终浇高程在水面以下:在水灰比不变情况下,同时增加水泥和用水量,提高混凝土拌和物的坍落度至20~22cm,或将二级配混凝土改为一级配混凝土;增加导管埋深,以取得较为平坦的混凝土面。浇至设计高程后,上提导管,适当减少导管埋深,尽量排空承料漏斗和导管内的混凝土拌和物。

(2)若要求浇出水面:在快要浇至水面时,采用“屋脊形”浇筑法。先将仓位中部浇出水面,截断水流,使模板内的渍水分别向上下游排出仓外。然后加强上游侧的浇注,使其浇出水面,再浇下游侧直至出水面。

在有上下游水头差、模板的渗水情况下,由于快浇出水面时水深很小,从上游模板渗进仓内的水,经下游模板渗向下游时,仓内混凝土表面流速增大,造成带走水泥浆的后果。需埋管引流,以保证仓内静水,利于“屋脊”形成。屋脊形成到高出上游水位,再堵塞引流管,使仓内上游侧的水面与上游侧仓外水面齐平,下游与下游仓外水面齐平,消除上下游面模板的水位差,以利终浇。

浇出水面20cm以后,可以不除去水下混凝土的浮浆层,改用水上混凝土配合比,并采用振捣器振密和混合,接浇上升。

(3)当对水下混凝土顶层有一定平整度要求时,应在顶层水下混凝土拌和物尚未凝固前,进行水下刮平(或表面振平)。为了减少顶层混凝土水泥浆的流失,要求刮平的混凝土顶层必须在静水环境中进行,且宜采用快凝水泥制备的混凝土。由于水下刮平大粒径骨料较为困难,且易在刮平作业中扰动表面平整度,所以要求骨料最大粒径不能超过40cm。

(四)在泥浆中浇筑水下混凝土

在需用泥浆固壁的桩孔或槽孔中,混凝土只能在泥浆中浇筑。

国外曾用x射线探测泥浆对水下混凝土质量的影响,除块体外表面有絮凝现象外,由于混凝土拌和物与泥浆接触所引起的混凝土质量恶化深度仅1~3cm。表明只要浇筑方法正确,可以在泥浆环境中浇出符合要求的水下混凝土。

提高在泥浆中浇筑水下混凝土质量的主要措施是防止泥浆(特别是成团、成片泥浆块)在浇筑过程中混入混凝土中。

在泥浆中浇筑水下混凝土若因事故形成施工缝时,处理极为困难。因此,在浇筑前一定要做好准备工作,确保有充足的料源,做到连续浇筑。

对于槽孔型混凝土防渗墙施工,还应注意防止在槽孔接头间产生过厚的夹泥层。一般在距槽顶4~5m以下的接头缝面泥浆容易被浇筑中不断上升的水下混凝土拌和物挤出。但距槽顶4~5m以内,常会出现一定的夹泥层。夹泥厚度大小跟泥浆胶凝化有很大关系。因为,泥浆中的粘土颗粒通常带负电荷。当水泥中的钙离子、环境水中的钠、镁离子混入后,带负电荷的粘土颗粒便吸附它们。若吸附亲水性的钠离子,水化膜变厚,粘土颗粒不易碰撞聚沉;若吸附憎水性的钙离子,水化膜变薄,就易于碰撞聚沉形成网状结构,使泥浆变稠、絮凝,依附在槽孔接头处,就很难被上升的水下混凝土拌和物排挤出来,形成夹泥。

为了减少这种现象,对接头防渗要求较高的连续墙应控制槽内泥浆比重在1.1t/m3以内,或掺加含有钠离子的物质(Na2CO3,工业用纯碱);浇筑的水下混凝土拌和物应有良好的和易性和有较高的浇筑强度;浇筑前,采用钢丝刷上下刷洗附在先浇槽孔混凝土上的泥皮。取样表明,即使这样做,也不能使两者胶结成一体,而是靠相互间的泥皮夹层共同起防渗作用。

当要求水下混凝土与仓底基岩面结合时,除进行清孔外,也可利用水泥砂浆置换法及搅拌混凝土法消除仓底淤积影响。

1.开浇方法

当采用顶塞法开浇时,要注意脚管不能被仓底泥浆沉淀物堵死。一旦发生这种情况,导管内比重大的混凝土将下沉,因管脚堵死使泥浆又不能被挤出,泥浆就会在导管内返出混凝土面,形成导管内混凝土中混有大量泥浆的返浆事故。因此宜在开浇前清孔。

采用底塞法开浇,导管内不进入泥浆,可以减少出现上述事故,混凝土质量较有保证。

首批混凝土数量,应满足导管埋入混凝土内的深度不小于1m。

2.中间浇筑

中间浇筑应采用较大的浇筑强度。实际经验表明,当在泥浆中浇筑的水下混凝土面上升速度小于1m/h时,已浇的混凝土拌和物内便会混入泥浆,形成夹层。由于泥浆保护作用在泥浆中浇筑的混凝土失去流动性和开始硬化时间,均比在清水环境中浇筑的混凝土要短。若浇筑速度慢,则有使表层形成硬壳,造成薄弱面和增大堵管可能性。因此,上升速度不能小于1m/h,最好在2m/h以上。上升高度可利用铁或铅制锤测定。浇筑中,要注意防止混凝土直接掉入仓内,以免恶化泥浆质量,影响已浇水下混凝土质量。

导管埋入混凝土内的深度,亦应比清水环境时要深,以便有效地排除和置换泥浆。一般控制为3~4m,不能小于1m。但埋置过深有可能使表层形成硬壳,故不宜大于6m。

3.终浇阶段

快要浇出泥浆面时,导管内的混凝土冲力小,管外泥浆稠度大,比在清水中浇筑更难下注。这时应设法提高浇筑速度,使混凝土面上升速度在2m/h以上。当距泥浆面2m以内时,要注意排浆工作,使排浆速度与浇筑混凝土速度相适应,并适当减少导管埋深,必要时附以振捣。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。