改革开放后,全国各地经济迅速发展,沿海建立了各类开发区,乡镇企业也迅猛发展。而白云区由于产业结构单一,铝财政依存度高,主要产业母体基本都是中央直属大中型企业,所有制结构也呈现为鲜明的二元结构特点,多种成分经济缺位,城乡经济融合度低。当时白云区委、区人民政府对区位形势作出判断,意识到地方经济若没有自己的产业就没有新的增长点,必然会导致地方经济发展缓慢。为此,特邀请贵州省社科院等各方面的专家来到白云区,对白云经济社会发展进行全方位会诊。专家们针对白云的区情提出:白云的发展,必须根据自己的优势和不足,走出一条“依靠铝、跳出铝”的发展战略。依靠铝,就是要继续为铝厂及相关企业搞好服务,拉长其产业链;跳出铝,就是要利用工矿区人财物的资源优势,以经济建设为中心,兴办各种乡镇企业。在这个具有前瞻性的发展战略的指引下,区委、区政府坚持以邓小平“三个有利于”为标准,进一步解放思想,转变观念,“干”字当头,大胆尝试、求快也求稳,抢抓1992年邓小平南巡机遇,在坚持扩大对外开放中,突出发展工业经济,促进白云经济建设走过23载辉煌的创业发展历程。

1992年,白云区工业发展依托贵阳白云经济开发区(今贵州白云经济开发区)的建设发展同步进行。按照“立足区情,抢抓机遇,依托大厂,外引内联,面向市场,扩大开放,全方位开发和振兴白云经济”的发展思路,首先在粑粑坳至大坝公路沿线及沙文镇、麦架镇、都拉营、粑粑坳4个工业小区,作为白云区工业布局重点。当时明确的工业发展重点对象是省内军工企业、贵阳市“退二进三”企业、国企新办的集体企业、民营非公有制企业。

1993年国家进行宏观调控,收紧银根。1994年原准备迁入白云区的军工企业,由于受国家指令性政策等因素制约,原准备进入白云区的部分军工企业按相关要求,搬至小河、新天2个开发区,致使白云区大片土地闲置。针对以上问题,白云区及时调整战略,将重心转移到贵阳市的“退二进三”企业,将闲置的土地尽快盘活,先后引进贵阳钎具厂、贵阳水泥厂、大宏实业公司、晨光皮革、长红印刷总厂、海丰日化、贵阳第二玻璃厂、省出版社印刷厂、必新彩印厂、贵州铝加工厂、贵阳工艺美术厂、永丰实业等大小数十家企业落户白云区。入驻工业企业数量虽多,但占工业经济总量很小,全区工业仍以铝工业为主,驻区国有企业工业总产值占比6成以上,占地方财政收入7成以上。

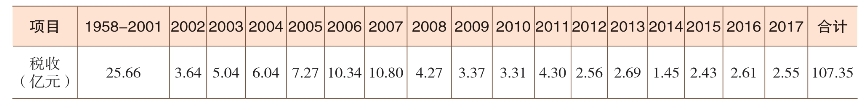

表 7-1-1 中铝贵州企业1958—2017年税收统计表

1998年,在原有工业布局的基础上启动白云区第一中学至沙文镇经济走廊,沙文镇至班竹村经济走廊以及非公有制经济投资园,碳素工业园,民营科技园,时称“两廊三园”建设。同时,白云区对已形成的各项工业产业进行重新整合、调整和定位,规划建设贵阳食品工业园、贵阳(国际)新材料产业园、东西部合作园、西部化工园、都拉工业园、沙文工业园等,引导关联度高,相互补充的企业集中进入相关园区,尽量延伸和拉长园区产业链,降低企业的运行成本。对原先安排得不尽合理的企业进行关、停、并、转,调整至相应的园区,科学合理地把企业引导到相应的园区发展。白云区工业发展进入围绕铝工业探索发展与优化整合阶段。

1999年,全区发扬“自加压力、开拓创新、团结拼搏、奋勇争先”的白云精神,紧紧抓住西部大开发、金阳建新区和全省经济建强县的三大区域经济机遇,完成国内生产总值28.41亿元,比全省、全市的增幅分别高5.26和3.46个百分点。从“九五”计划执行情况来看,工业总产值前四年年均增长40.58%,地方财政收入增长19.57%。2000年,白云区引进企业400余家,协议投资30多亿元,到位资金10亿元。全区国内生产总值32.12亿,财政收入突破7亿元人民币,人均GDP和人均地方财政收入居全省第一。

2005年,国家发改委会同国土资源部和建设部、商务部发布第84号公告:贵阳白云经济开发区为全国第二批通过审核保留的省级开发区。为提升竞争力,白云区启动面积为18平方公里的战略发展规划,将各产业园区的主次干道进行延伸,加速园区配套,促进产业发展协调。构筑区域工业产业高地,加快工业产业升级步伐,全力打造产业集群和特色板块经济,强化科技支撑作用,提升产业自主创新能力,注重经济增长的质量和效益,大力发展循环经济。贵阳白云经济开发区被确定为“国家新材料技术创新基地”和“贵州省新材料技术创新中心”。

2008年初,“百年不遇”的雨雪凝冻灾害降临,白云区电网大面积瘫痪,中国铝业贵州分公司842台电解槽因停电而凝固,因铝水供应不了,与之相关的企业全面停产,给白云区造成的直接经济损失超过7亿元,间接经济损失30余亿元。其后,国际金融危机紧随而至,受国际市场需求变化的影响,电解铝、氧化铝价格持续下跌,中铝贵州分公司被迫限产,给白云区工业经济造成沉重打击。是年,全区GDP、财政收入主要经济指标呈现负增长。全区工业直接经济损失5.94亿元,间接损失32亿元。全区规模工业增加值仅34亿元,比上年下降156%;全区规模工业完成总产值108.4亿元,比上年下降129%。这一危机对于以铝工业为主的白云区来说,影响之大、损失之巨前所未有。

“百年不遇”的雨雪凝冻灾害带来的经济震荡,给白云区上了生动一课。白云人从中清醒地看到了自身经济结构仍然单一,“铝财政”依存度依然偏高,抗风险能力不强,结构单一,“一铝独大”的现象远没有转化升级为多个主要支撑经济发展的局面,“龙头”的铝工业出现问题就导致“龙身龙尾”步履艰难。这个现状不改变,发展的脆弱性就会长期伴随。理清发展思路后,白云区提出要更果断加快调整结构,转变经济发展方式,以危机倒逼区内工业经济转型升级,坚定地走上新型工业化道路。

2009年,白云区围绕市委八届六次全会提出的“应挑战、保增长、重民生、推改革、促发展、善领导”十八字方针,抢抓国家扩大内需的机遇,迎难而上,把止下滑、保增长作为首要任务。以高新区入驻白云经济开发区为契机,搭乘高新发展快车,以结构调整为重点,以项目建设为载体,促进高新、白云融合发展,以此推动白云区的改革和经济向又好又快的方向发展。这一年,白云区在逆境和不利的外部环境中,抓住了中央扩大内需和贵阳国家高新区入驻白云区的两大历史机遇,创新思路,破解难题,在统筹协调中凝聚力量,开展振兴工业经济行动,制定《中共白云区委、白云区人民政府关于开展“二次创业”振兴工业经济若干政策的意见》,明确战略与目标,以保增长、调结构为主线,以项目拉动、机制创新为动力,推动资源向工业集中,政策向工业倾斜,调整主导产业,优化工业结构。是年12月31日,贵阳白云铝及铝加工基地开工建设。全区规模以上工业企业69家,其中年产值50亿元以上的1家,达亿元以上的9家,达5000万元的20家,列入全区规模企业统计的企业中,纳税超百万的23家,超千万的6家。

2010年,全区规模以上工业企业增加至94家,完成规模以上工业总产值133.38亿元,实现规模以上工业增加值29.33亿元。

是年,贵阳国家高新技术开发区正式入驻白云区,管理模式为“两块牌子,两套人马,上合下分”,白云区与高新区的深度合作,叠加发展,使白云区再次迎来新一轮发展高潮。充分利用高新技术引领,坚持“有所为,有所不为”的指导思想,借“高新之船下海”,优化产业结构,提升传统工业产业和发展新兴工业产业,贯彻区委七届七次会议提出的“1235”(坚持“一个统领”,即坚持以科学发展观为统领;围绕“两个定位”,即建设现代化生态都市新城和现代化生态科技新城;把握“三个重点”,即投资拉动、地企联动、项目推动;实施“五大战略”,即工业强区、科教兴区、环境立区、三产富区、开放活区)发展思路,推进工业经济结构调整,推动产业创新发展。扎实推进“国家可持续发展实验区”创建工作,建设白云产业高地,加快推进“现代化科技新城”和“现代化生态新城”建设步伐。白云区以区内培育成长型企业和帮助企业做大做强为载体,提升白云区的工业产业化程度,提升传统工业产业和发展新兴工业产业“两路并进”,变单纯的依靠铝变为“立足铝、延伸铝、不唯铝、超越铝”的发展理念,围绕“高新企业引领、传统产业提升、优势产业突破”的新思路,外引内培,多措并举,加速生产要素向工业聚集,优势资源向优势企业聚集,使高新技术、装备制造、新材料、医药食品成为白云区的产业代表。(https://www.xing528.com)

2013年6月5日,中铝贵州企业与白云区举行共赢发展座谈会

是年8月,全省工业发展大会召开。11月,省委、省政府提出实施工业强省战略总体要求、奋斗目标和主要任务和产业发展重点,明确“加速发展、加快转型、推动跨越”,即:“两加一推”主基调和实施工业化、城镇化带动主战略。省政府印发文件明确以加快经济开发区建设为重点,全面推进产业园区建设的方针、政策。白云区按照省委省政府的战略要求,围绕“高新产业引领、传统产业提升、优势产业突破”的思路,坚持走新型工业化道路,在做大工业经济总量的同时,加大结构调整力度,同时支持传统优势老国企调整转型,实现工业发展和环境保护的双赢。是年,白云区被确定为“国家可持续发展实验区”。

2013年,白云区贯彻落实市委、市政府关于三区统筹、融合发展、在奋力打造贵阳发展升级版中“当急先锋”“做顶梁柱”的定位要求,致力实施“企业培育、园区集聚、产业集群”重点工程,开展工业“百千万”工程,以增量带动结构优化,以创新带动产业升级,全区工业经济发展翻开新的篇章。装备制造、食品医药等新兴产业发展迅速,占比逐年提升,成为拉动工业经济增长的新动力。是年,全区实现地区生产总值122.05亿元,比上年增长18.2%,实现规模以上工业总产值314亿元,比上年增长26.4%,规模以上工业增长值完成65亿元,比上年增长26.2%。在全省88个县(市)区经济发展增比进位综合测评中居第四位,较2012年提升9位,地区生产总值居全省第一,同其他30个区(市)县一道,进入第四轮经济强县建设行列。

2014年,白云区重点围绕大数据、食品医药、高新技术、现代制造业、现代服务业等开展工作。是年,全区规模以上工业企业(2000万元口径)82家,完成规模以上工业总产值(500万元)379.32亿元,总量在全市排第2位,较2010年增长1.84倍。实现规模以上工业增加值90.54亿元,总量在全市排第3位,较2010年增长2.09倍。在全省31个经济强县经济发展增比进位综合测评中排名第2位。在全省17家千亿级开发区综合考评中,白云经济开发区居全省第1位。在全省73个开发区中获全省千亿级开发区综合评价第一名,同时综合实力、经济实力增量和发展能力3个单项指标分获第一,获“全省发展与效率优良十佳县(市、区)”“全省经济社会环境优良十佳县(市、区)”“全省政府服务环境优良十佳县(市、区)”等称号。

截至2015年底,白云区形成“铝及铝加工基地”“新材料产业园”“数字内容产业园”“食品工业园”等“一区四园”发展格局。培育发展铝及铝加工和新材料、食品医药、数字信息、机械、电气、新型建材等产业成为白云经济开发区重点工业支柱产业。各类工业年产值达130余亿元人民币。国内外进入白云区投资发展并办理工商登记注册的各类企业1680家。其中,工业生产性企业1140家,当中世界500强企业的有法国拉法基公司、中国铝业股份公司、中国建筑股份公司、中国铁路股份公司、中国石油化工股份公司、中国南车股份公司、中国航空工业集团、广州恒大集团、上海绿地集团、新疆广汇集团、北京城建集团、北京燕京啤酒集团、杭州娃哈哈集团16家。分别在铝加工、航空器件、新型建材、装备制造、食品、新能源、电子材料等产业领域投资新建有生产项目。

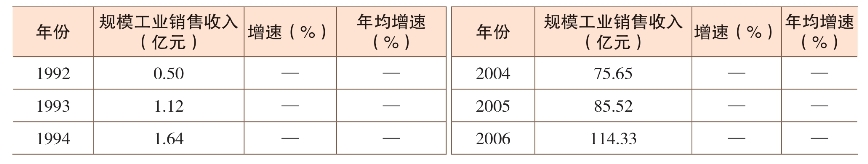

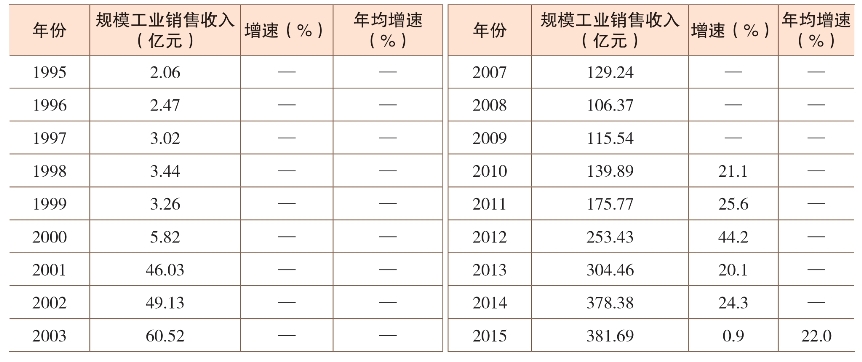

表7-1-2 1992—2015年白云区规模工业销售收入一览表(500万元以上)

续表

专 记“三区统筹,融合发展”时期的工业发展

2000年,贵阳国家高新技术开发区由乌当区搬迁至金阳新区。鉴于贵阳(快铁)北站的建设,挤占高新区位于金阳的发展空间,2009年,贵阳国家高新技术开发区选址白云经济开发区沙文工业园、艳山红工业园作为贵阳国家高新技术开发区沙文生态科技技术产业园区,并开工建设。2013年,贵阳综合保税区入驻白云区都拉工业园(白云区将都拉工业园移交贵阳综合保税区管理),形成高新区、综保区、白云区(贵州白云经济开发区)三区统筹、融合发展的新时期。白云区紧紧抓住“三区融合发展”的机遇,大力实施“工业强区”和“产城互动”的战略,对各园区产业定位和空间布局又进行新一轮规划调整,根据内部和外部优势,重点打造电子信息、食品医药、高端装备制造、铝的精深加工、新材料等五大产业,大力推进产业优化升级。各产业园区的建设,既繁荣了集镇,又容纳众多的企业,集镇的基础设施、服务功能大大增强。2014年,全区工商登记注册的各类企业总数达3190家,其中500万元口径规模以上工业企业150家,2000万元口径82家,规模企业数量位居贵阳市各区、县(市)第一。规模工业总产值379.32亿元,占贵阳市比重13.6%;实现规模工业增加值90.54亿元,占贵阳市比重12%。

2015年,“三区统筹,融合发展”模式以贵阳综合保税区脱离统筹而终结。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。