非洲人在1960年代获取政治独立之后,尽管贫富之间的差距在日益扩大,但却是宣称非洲人之间不存在阶级差别的开始(Schatzberg,1986;Mehretu,1993)。但随着分化过程的继续,非洲社会中出现了类似于拉丁美洲的社会分层,即寄生性和非生产性的权贵阶层和贫困的农民阶层,这导致城市充斥一贫如洗的失业者(图4-31)。这样,非洲社会穷富之间的两极分化日益严重,同一城市的财富拥有和收入分配严重分化,以南非和纳米比亚为例,其城市基尼系数分别高达0.73和0.62,为全球最高。而且,城市人口迅速增长,并且“人口过度城市化”的现象十分严重。这种两极分化在城市形态上的具体体现就是现代化的中心区以及优美的乡村别墅区与贫民窟的共存(王骏等,2010),以及棚户区和贫民窟扩张迅速,失业和非充分就业长期存在,很多移民靠着“非正规行业”五花八门的工作勉强糊口。

图4-31 对比强烈的贫富差距

值得注意的是,贫民窟在非洲,特别是在撒哈拉以南非洲的城市中有着特殊意义,其人口约占非洲城市人口的72%,是城市形态的主要构成模式,且增长迅猛,也是城市扩张的主导方式(王骏等,2010)。而且,因为城市空间扩张迅速,有可能在城市中心区域也出现贫民窟(图4-32)。南非豪登省贫困人口的空间分布非常广泛。罗安达、金沙萨、拉各斯堪称全球人口增长最快的城市,在这些城市或许有可能出现类似于肯尼亚的基贝拉式的贫民窟——位于城市中心区。一些所谓进步的国家元首们则力图推掉棚户区,赶走那里的居民,从而改善首都的形象,或者至少是把那些碍眼的定居点藏到从国际机场乘车前往国宾馆的尊贵来访者所看不见的地方。

埃及开罗因为在正规部门带薪工作的岗位肯定无法满足需求,非正规部门无疑大为扩张,阶层之间和部门之间的差距扩大了。关于收入分配的数据在埃及极其缺乏。1974年,中央政府统计机构(CAPMAS)的调查数据显示,20%的人口占有了大约47%的收入,而最低的40%才占有了17%的收入。1980年,根据世界银行发布的数据显示,埃及开罗5%的人口从1960年代占17%的收入,升到了1870年代的27%;最低阶层20%的人群的所占份额从7%降低到5%(Abdel-Khalek et al,1982)。另外,在国家收入中工资的份额从1967年的34%降到1986年的低于34%,显示了财富分配日益增加的不平等。

图4-32 2004年南非豪登省贫困人口的空间分布

在埃及,开罗的政府中心化就是一个典型特征。决策者、政府部门和机构,为全部埃及组织的中央官员、主要投资者,以及拥有经济和政治权力的精英阶层,都集中在开罗,尤其是集中居住在有名的高等级社区(西塞·吉布地,2008)。许多研究讨论了精英集团在中心化进程中的作用,并暗示精英意味着权力和对决策影响的中心化,其次在经济规划决策掌控在精英者手中的条件下,收入的产生和分配将对影响决策的人群倾斜(西塞·吉布地,2008)。相反,隔离在决策过程之外的个体和人群将是输家,这将反映在收入不平等和城市贫穷上。1992年,开罗大约有19.4%的城市人口居住在贫民窟和非正规的社区里,而1974年,这个数字是19.3%,1992年和1974年相比较,居住在贫民窟的人口比例大致相仿。1996年,开罗市政府合同管理协会负责的贫民窟和非正规住房大约比1992年增加了80%。

图4-33 刚果(金)首都金沙萨(Kinshasa)的城市结构

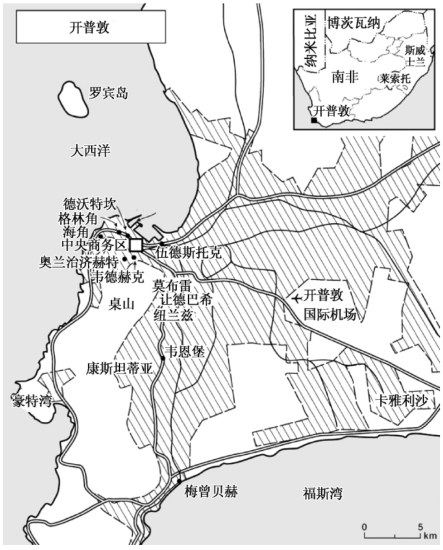

金沙萨(Kinshasa)是1881年被开拓者亨利先生建立,1960年成为扎伊尔共和国(Zaire)的首都(图4-33),后为刚果(金)首都,是一个巨型城市,也是一个联合体,因为规模太大和缺乏监督能力而不能被统一管理(西塞·吉布地,2008)。金沙萨是刚果(金)的首都,位于国家的西南部、刚果河(The Congo River)边的港口城市。1940年,金沙萨仅有50000名居民,2004年有7273900人。一个世纪以前,中非地区还没有一个城镇,而现在的金沙萨已是非洲城市化最高的地区之一(在扎伊尔,1984年的城市人口占总人口的32%)。1984年,金沙萨有居民2664000人,占扎伊尔全国总人口的8.7%,占扎伊尔全国城镇居民的31%(United Nations Development Program,1992)。1994年,金沙萨有4335000—4632000人。1970年,金沙萨占刚果(金)全国建筑部门的42%,接近40%的贸易量,1/3的直接税收,1/5的公共服务。1975年,金沙萨消费了72%的扎伊尔全国电力和47%的水(Pain,1984)。然而,这些数据预示了在刚果(金)全国显现的治理危机。现代部门的数据几乎无法获取。非正规部门在金沙萨非常兴盛(西塞·吉布地,2008)。然而,经过深入研究,佩恩(Pain,1984)反对承认非正规部门(Informal Sector)这个概念,并统计了37632个小规模的活动,包括11782个艺术与贸易企业活动及25850个流动业务,雇用了15000名工匠和80000名交易员,涉及城市37%的工作岗位。迄今,非正规部门依然产生了壮观的效果,尤其是当国家经济萎缩或崩溃之时。

非洲贫民窟具有共同的特征:居住密度(简陋的小屋相互紧挨着,许多地方只有步行才能穿过)、灰尘(干季)和泥泞(雨季)、肮脏(人们通常要小心地跨过乌黑的污泥)、意外事故(用锯齿状的波状钢板铺设而成的低矮屋檐)、垃圾,尤其是塑料垃圾。由于贫民窟缺乏卫生设施,女性不敢冒险沿着漆黑的小路去上公共厕所,担心自己被抢劫或强奸。因此,她们只能在晚上使用由聚乙烯塑料袋做成的“快捷厕所”,用完之后再从门口扔出去。这种情形类似于当年尚未安装下水管道的爱丁堡——居民只得将夜壶往街道的地沟里倒。非洲城市的贫民窟往往散发出难闻的气味,地面和下水道里堆积着粪便,污水肆意横流,空气中始终弥散着恶臭。最贫困家庭不仅生活在贫民窟和棚户区,还经常因为流离失所而居住在容易受到洪水和泥石流冲击的平原或斜坡上。低收入使得贫困家庭难以投资于社会资产,如教育在未来可减少他们的生存脆弱性。低收入也使城市贫困人口在基本需求上存在一定程度的社会排斥。在这些地区,妇女和女户主家庭通常比在农村地区多,城市贫困人口的有限资产让他们特别容易受到突然的经济冲击,以及长期危机等所造成的严重的疾病和损伤(Moser,1998)。

非洲城市穷人的主导地位导致贫民窟的广泛发展,在接近城市地区的生活空间已恶化并且拥挤不堪。根据联合国人居署公布的数据显示(2003年),截至2001年,在撒哈拉以南非洲地区的城市人口中,有72%的人口居住在贫民窟。联合国人类难民委员会认为这些贫民窟居民大多数生活在省会大城市以及中型城市或小的城市中心,给城市造成了巨大的压力。

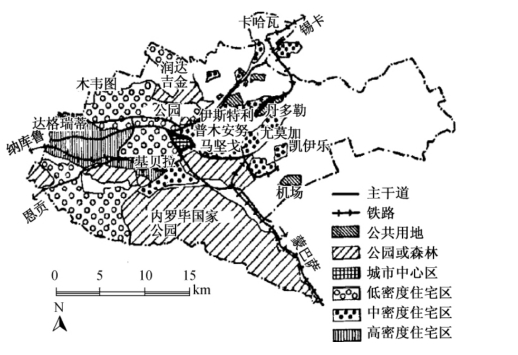

肯尼亚首都内罗毕(Nairobi)的案例非常典型,被认为是长着毒瘤的“阳光绿城”。众所周知,内罗毕是“阳光下的绿城”,城内一年四季花红草绿、林木葱翠,城外保留着原始森林,栖息着百兽,是世界上唯一的城市野生动物园。内罗毕的人口增长十分迅速,1948年拥有10万人,1963年独立时有27.5万人,1970年达50万人,1989年为132万人,2000年则超过了300万人,约占肯尼亚国家总人口的35%。1989—2000年肯尼亚城市人口的年增长率约为7.1%,是非洲平均人口增长率的1.6倍,是世界平均增长率的2.7倍(Stren et al,1988)。城市的快速增长源于乡—城的人口迁移:74%的人口都是农村移民。内罗毕占有了整个肯尼亚国家一半以上的工业能力,也是一个国家现代经济的中心,如总产值、就业、社会和自然的基础设施和官僚机构(西塞·吉布地,2008)。然而,内罗毕的人口密度分布极其不均,高收入地区的人口密度为500人/km2左右,而低收入地区的人口密度却高达63000人/km2(焦文哲等,2013)。同时,不同阶层的人口发生了强烈的空间分化——高收入阶层往往居住在低密度的居住区里,反之亦然(图4-34)。2002年,肯尼亚(全国共有300万名无家可归者)首都内罗毕街头的流浪儿就有6万多人。这些孩子露宿街头,靠乞讨度日,大多沾有吸毒等不良习气,健康状况不佳,尤其是女孩,往往成为性虐待的对象和艾滋病易感人群。流浪儿中还有不少是双亲或单亲死于艾滋病的孤儿。另外,还有一些丧失劳动能力的残疾人和老人,找不到工作的失业者也流落街头。

虽然逆中心化在内罗毕有一个相对长的历史,然而中央政府的干预和弱小的资源根基在一定程度上降低了都市政府供给城市基础设施的亲和力与维持一个干净和健康的城市环境的能力。贫民窟也使得“不规范性”成为非洲城市建设的主要驱动力,非洲城市居民正在成为城市真正的建造者和事实上的“规划师”(王骏等,2010)。(https://www.xing528.com)

图4-34 肯尼亚首都内罗毕(Nairobi)的城市结构

内罗毕的人们可分为低、中、高收入三类人群。1983年,60%的人们每月仅能挣得低于2300肯尼亚先令,20%的人们月收入为2300—3700肯尼亚先令,另外20%的人月收入高于3700肯尼亚先令;月收入低于2300肯尼亚先令的人群收入占总收入的23%,月收入为2300—3700肯尼亚先令的人群收入占总收入的21%,而月收入高于3700肯尼亚先令的人群收入却占总收入的56%(Syagga et al,1988)。据有关数据显示,1992年,正规部门的就业人口有376200人(占总工作者的73%),如包括66600人在制造业部门,36300人在建筑和建设部门,47300人在贸易、餐饮和旅馆业,41300人在金融、保险、房地产和商业领域。肯尼亚公共部门的工资收入者在减少,因为1990年引入了重构和私有化议程。而且,社区、社会、个人业务雇佣了136800人。这个城市的贫困与它的城市发展历史一样长久,而且独立后的城市贫民日益增长。非正规经济为内罗毕提供了大约75%的城市就业。犯罪率、不安全性与南非的约翰内斯堡相比不相上下。

大量外来人口涌入内罗毕市,形成了100多个大小不一的贫民窟(图4-35),有60%—70%的人居住在贫民窟(Ndugwa et al,2011)。距离内罗毕市中心5km或5分钟车程的地方便是非洲人口密度最大,也是非洲第二大的基贝拉(Kibera)贫民窟(Machetes Ethnic Conflict and Reductionism,2012)。基贝拉贫民窟的人口为60万—120万人(许多居民属于季节性移民),占地2.5km2或约256hm2(630英亩),大约有20个村子,生活着近百万名来自肯尼亚全国各地的低收入贫民,如街头摆摊的小商小贩、商店和饭店的服务员、保安、手艺人,以及许多无业游民等。在非洲的失业人口中,年轻人占的比例很高。“歪歪扭扭乱搭建的房子周围是满地的垃圾和成河的污水,如果一不小心还会踩上飞行厕所(塑料袋里包裹的粪便)。这里没有下水道,没有饮用水和卫生设施,停电更是家常便饭。”“由于贫民窟里的很多屋子都是用木棍、泥巴、破旧铁皮和塑料布搭建而成,所以每当下雨天,屋顶就会滴滴答答响个不停。房间里通常比外面还要潮湿,踩进去全是烂泥,仅有的光源就是屋顶上的一个个破洞。”基贝拉贫民窟只有大约61%的城市居民能喝上安全的水。而且,工作场所(主要分布在城市的地理中心或者东南部)和居住地(大致分布在城市的边缘地带)的分离,不仅导致了交通拥堵,而且意味着在非正规经济部门工作的居民在交通上需要花费相当一部分的收入(西塞·吉布地,2008)。

图4-35 肯尼亚内罗毕工业用地周边的贫民窟

有趣的是,联合国人居署就设在距基贝拉贫民窟不远的、环境宁静如田园一般的一所大学里。因此,国际社会始终关注着基贝拉贫民窟。2007年,潘基文在担任联合国秘书长不到一个月时便访问了基贝拉贫民窟。各国政府对基贝拉贫民窟进行了大量的投资,许多非政府组织参与了基贝拉贫民窟的规划和研究,就连电影明星都到此拍摄了一部名为《不朽的园丁》的电影。不过,事实上,政府并没有向基贝拉贫民窟提供任何基本的服务,既没有开设学校、医院和诊所,也没有提供活水和公厕,基贝拉贫民窟的学校、厕所和浴室都是由私人出资开办的。然而,政府却拥有基贝拉贫民窟几乎所有的土地。因此,如果有人想在基贝拉贫民窟搭设一间小屋,就必须获得主管官员(通常是省政府的公务员)的许可。这种许可往往只是口头承诺,但却要花费大约5000肯尼亚先令。

为了解决日益严重的“城市爆炸”问题,肯尼亚政府不得不拨出一笔农业专项贷款,向那些愿意回到农村种地的人提供优惠贷款和专业技术指导,鼓励人们“下乡”,但是效果并不佳。“条件虽差,好歹算是个家”的思想导致基贝拉贫民窟的居民不但接受了目前的生活,还流露出明显的满足感,并不愿意返回农村去生活。其实,居住在基贝拉贫民窟几乎没有幸福可言:基贝拉贫民窟的局势始终很紧张,就连很小的突发事件都会迅速地升级成严重事件。即便如此,大多数居民依然在为生活奔波。基贝拉贫民窟设有许多座教堂和许多所学校。孩子们有的在泥泞中玩耍,有的则在横穿基贝拉贫民窟的铁轨上嬉戏。摊贩正在兜售着自己的货物。至于基贝拉贫民窟的男性居民,无论是衣衫褴褛,还是身着黑色西装,都只能随便找个地方刷牙漱口。室内的陈设显得更加寒酸。约瑟芬·卡登易就住在基贝拉贫民窟北坡的一间3m2的小屋里,屋子中间用一张帘子隔开,屋里既没有电源,也没有卫生设施;屋外堆满了垃圾和小孩用来解手的塑料袋。地面上裸露着14根细长的水管,卡登易用胶带把这些水管绑在一起,但是水还是会从水管里漏出来,而污水就从水管旁流过。卡登易为了谋生,只得出售未被污染的水并照看邻居家的残疾小孩。另外,农村生活的巨大压力也导致这些居民不愿意回到农村老家。在过去的30年里,肯尼亚的人口平均增长率超过了3%,这对土地形成了巨大的压力。穷人必须养活家人,可是在农村又找不到工作,于是便想迁往城市,因为至少在城市还有可能找到工作。对于大多数穷人来说,希望(得到工作和经济收入)几乎意味着一切,哪怕坚守在基贝拉贫民窟这样的地方,因为它毕竟在内罗毕的市中心。如果能找到一份工作,居住在基贝拉贫民窟将能节省时间,还可节约昂贵的交通费。但居住在市中心并不一定意味着富有。

肯尼亚政府不拆除基贝拉贫民窟(在原地建造多楼层的公寓,然后将基贝拉贫民窟的原居民迁入公寓),不仅是经济方面的困难,还因为许多人靠贫民窟赚钱。例如,联合国人居署与政府出资成立了一个社区委员会,该委员会的负责人拉菲尔·汉达(Raphael Handa)牧师认为,“基贝拉贫民窟的居民难以从中获益,因为所有的租客都是外来的”。有些人能提供政府不能提供的基本服务,有些人则靠收取贿赂发财(贫民想要在城市里非法地生存,就必须付出金钱),贫民窟还能为城市的运转提供廉价的劳动力。事实上,基贝拉贫民窟的大多数小屋归房东所有。肯尼亚政府的数位政治家、许多公务员乃至其他社会名流,都是基贝拉贫民窟的房东。部分房东是努比亚人的后裔,由于其先辈曾在一战中为英国军队服役而得到了奖赏,并获得了在基贝拉贫民窟居住的权利。现在,这些房东与其他已经获得居住权的人(通过缴税、贿赂或暴力手段)住在一起。于是,拥有居住权的房东便会将房屋出租给那些不享有任何权利的房客,而房东修建房屋的成本将在1—2年内得到补偿。肯尼亚的前任总统丹尼尔·阿拉普·莫伊(Daniel Arap Moi)在基贝拉贫民窟附近长年拥有一座房子,但是莫伊总统却与其政府内的绝大多数部长一样,对基贝拉贫民窟置若罔闻。肯尼亚的现任政府只是将基贝拉贫民窟视为内罗毕市内200个“非正规定居点”中的一个。

图4-36 开普敦的伍德斯托克(Woodstock)中产阶级居住区外景

图4-37 开普敦一个绅士化后的社区

快速发展的非洲城市地区自1990年逐渐表现出了明显的绅士化现象(图4-36、图4-37)。斯坦伯格等(Steinberg et al,1992)认为约翰内斯堡城内于1990年出现了明显的出租区,这是城市绅士化的前提,为绅士化提供了可能的机会。1980年末至1990年初,南非遭受了广泛的经济危机风波,政府加大财政投资,推出了一系列的城市中心更新方案,用于改善城市发展高度不均衡和空间分散问题的相关政策(Pillay,2008)。这使得经济财政结构得到优化,同时在种族歧视逐渐淡化的情况下,也带来了重大的历史转折,即城市空间的改造对城市社会分层具有重要的意义。地方政府和中央政府采取的一系列城市改造政策,再加之政府与私人机构、社区甚至个人合作对城市的开发,特别是在中心城区部分区域进行了改进建设,促使城市出现了一种特殊的绅士化现象(Steinberg et al,1992)。这些城市改造计划的成果在南非的开普敦和约翰内斯堡有明显的体现,这导致城市中心区域快速变化(Visser et al,2008;Miraftab,2007;Pirie,2007)。非洲绅士化现象实际上也体现了城市贫富差距背景下社会空间的变迁和分化过程。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。