彩陶的时代结束了,但它并没有真正结束。它停留在时间里,如影随形,有如时间深处的孤灯,照亮先民们未来的旅程。

彩陶的时代结束了,但它并没有真正结束。它停留在时间里,如影随形,有如时间深处的孤灯,照亮先民们未来的旅程。今天,彩陶早已退出了人们的生活,但中国人的日常生活(衣食住行)、艺术流变(书法绘画、音乐舞蹈)中,彩陶的影响无处不在。人们常说华夏文明5000年不断流,纵然是远在9000年至4000年前的彩陶,它的风流余韵,袅袅不绝。

关于衣,早在新石器时代,陶制品的使用就超出了日常生活和礼器用具的范畴,向更广阔的生产生活领域“旁逸斜出”,比如陶纺轮,就是制陶工艺的一个延伸。陶纺轮,在新石器时代就已成为纺织生产工具,这证明伴随着当时的农业文明的发展,纺织业已有了很大发展,我们的服饰文明,已经开始起步。

只是20世纪以来的考古发掘,出土的“饰”比较多,而“服”因为是有机质,易于腐烂,上古时代的衣物几乎不可能穿过时间的围剿抵达今天,但可以找到与纺织文明有关的其他证物。1926年,考古学家李济先生率领考古队到山西夏县考察,路过西阴村和辕村,那里据说是嫘祖养蚕的地方。嫘祖(也写作累祖)是黄帝的妻子,因为发明了养蚕缫丝的方法,让上古先民们不仅有饭吃,而且有衣穿,因此被奉为“先蚕娘娘”。在夏县西阴村和辕村,嫘祖给黄帝进献丝织战袍的传说至今仍在流传。在那里,李济和他的伙伴们果然发现了一个丝质茧壳。李济先生后来在文章里激动地确认:“这是当时发现的最古老的蚕茧的孤证标本”[1]。两年后,李济先生把它带到美国华盛顿检测,证明这是家蚕的老祖先。“蚕丝文化是中国发明及发展的东西,这是一件不移的事实。”[2]

1958年,在良渚文化的钱山漾遗址,距今4000多年的家蚕丝线、丝带和绢片终于被发现了,与丝绸生产相关的陶纺轮也惊现于世。2017年,考古人员在河南省郑州市荥阳市青台遗址出土的瓮棺里发现了丝织物,鉴定结果为5000年前的桑蚕丝残留物,是迄今全世界发现的年代最早的丝绸实物,表明中国是丝绸文明的发祥之地,而瓮棺中的儿童,正是被那个年代里最先进的丝织品——丝绸包裹着下葬的。丝织物与它的生产工具——陶纺轮,虽沉埋于地下,数千年沉默不语,却不约而同地,达成了完美的互证。

关于食,我在第五章里已经说了许多。因为陶器,我们的上古先民们可以喝开水、吃熟食、饮美酒。饮食烹调,由生存之必须,转变成一种生活美学。陶器里的钵、碗、杯、豆、盆、罐、觚(以上酒器、饮食器和储存器)、釜、鼎、鬲、甑、甗(以上为炊煮器),陶器(彩陶)的器型越来越细,对应着先民的饮食越来越走向精致与复杂。而精致的饮食文化,又将中国的文明引向了“礼”的层面,如《礼记》里说的,“夫礼之初,始诸饮食”。中华优秀传统文化之所以有着经久不息的魅力,正是因为它与我们的生活、与生命最本质的欲求有着密不可分的联系。由此出发,华夏文明达到了一个足以傲然于世的高度。

关于住,我们今天可见的对于瓦的记载来自西周,东周有了“盟于瓦屋”的记载,说明当时已有瓦屋。而瓦的出现,其实就是由陶罐衍生出来的。中国社会科学院研究员、作家杨熙龄先生说:“我们祖先首先发明制造陶瓶陶罐,然后制造井圈之类的东西,把井圈切两次,就是四块瓦[3]。把一个瓦瓶剖开,就成为两块筒瓦,瓦当就是屋檐筒瓦顶端下垂的部分,及筒瓦头,把瓦摊平,就是砖。人们用砖瓦或者用水泥盖成的房屋,也还是和陶瓶陶罐一样,仍然是个容器,所不同的是一个用来盛水,一个用来盛空气和人罢了。”[4]

关于行,车轮的出现也与陶器,尤其是陶轮的启发有密切的关系(这一点还需进一步的物证)。最简单的陶轮只需一对轮盘,轮盘之间装一根纵轴,轴直立竖放;陶工一面用脚旋转下面的轮盘,一面用手将柔软的黏土置于上面的轮盘中,就可以将陶器塑捏成形。若将这对轮盘横过来放,不就是车轮吗?但这个在今天看似简单的动作,人类可能历经了数千年才最终完成。在中国古代传说系统中,是轩辕黄帝把木头插在圆轮子中央,使它运转,从而发明了车辆,黄帝也因此被称作“轩辕氏”。轩,就是古代一种有帷幕而前顶较高的车;辕,则是车前驾牲畜的两根直木(先秦时代是一根曲木,汉代以后多是两根直木)。但黄帝发明的车轮,我们没有见过。据英国科学史家李约瑟考证的结论,约在4500年到3500年前,中国出现了第一辆车子。而《左传》中提到,车是夏代初年的奚仲发明的,如果记载属实,那是4000年前的事情。在殷周时代(距今3000多年前)的文物中,考古学家也发现了殉葬用的车,当时的车子由车厢、车辕和两个轮子构成,已经是比较成熟的交通工具了。无论怎样,车轮是中国古代先民最伟大的发明之一,车轮周而复始地运转,推动着车子向前运动,刷新了人们对于距离和时间的认识。历史的车轮,推动着物质的车轮,向前运行。

除了日常所必需的衣食住行,5000年彩陶文明(从距今8000年到距今3000年),也为中国艺术史缔造了一个美的开端。5000年的岁月积累,足以支撑此后3000年的艺术进程(从距今3000年至今)。

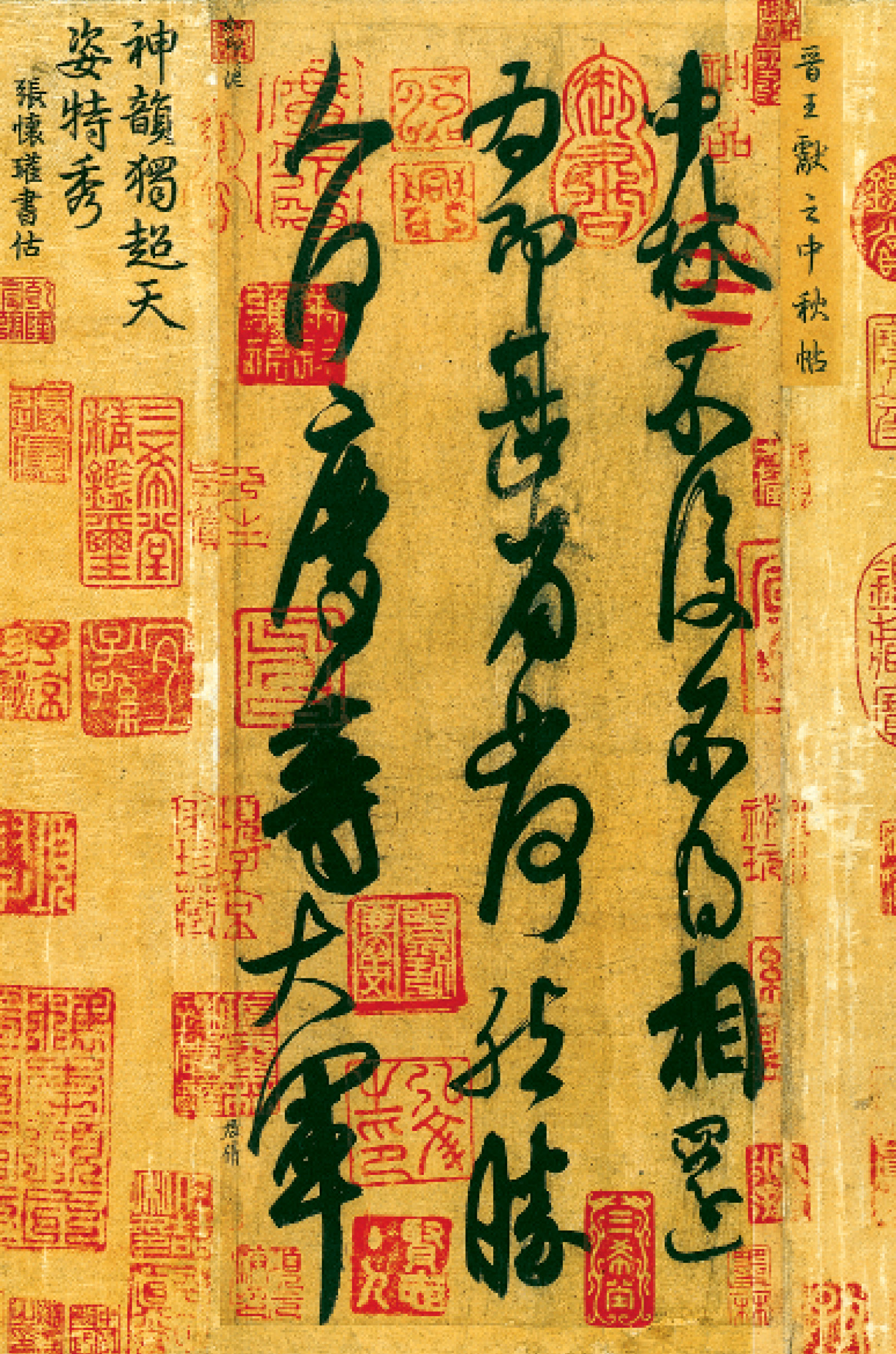

[ 图8-1]

《中秋帖》卷(局部),东晋,王献之

北京故宫博物院 藏

比如书法和绘画,我们就可以从彩陶上寻找到源头。在彩陶上,我们可以看见的,有最初的符号(1959年,在山东省宁阳堡头75号墓出土的一件灰陶背壶上发现了“以毛笔之类的工具绘写的红色符号”,是首次发现的陶器符号[5]),甚至在陶寺遗址的扁壶上,见到了文字的雏形,还有最古老的绘画,在这些绘于陶器表面的画上,我们感受花蝶泪梦,目睹鱼跃鸢飞,见证初民们生活的那个万类霜天竞自由的原始社会。我们看不见的,是在彩陶上写字、画画的笔。从彩陶上符号和图画线条的流畅、粗细浓淡的变化来推测,当时的书写和绘制工具,不是用竹木削成的硬质工具,而是以兽毛或者藤须加工成的软笔。考古发掘也证明了这一点,在陕西临潼姜寨的5000年前的墓葬中,已经发现了毛笔,同时发现了盛放颜料的砚石。影响中国书法和绘画的主要工具——毛笔,至少在距今5000年前的新石器时代晚期就已经完备。自那时起,一直到今天,艺术家进行书画创作的工具始终未变。中国书画艺术万般风情、艺术史的千种流变,都根源于那一管细细的毛笔[图8-1]。

有学者认为,绘画中的花鸟画,就是从花瓣纹和鸟纹中演变来的[图8-2]。由于花朵是女性生殖器的象征,鸟被认为是男性生殖器的象征,因此花与鸟的结合,正是上古时期生殖崇拜的产物,只是到了后世,这种生殖崇拜已经淡化,而花与鸟的组合却延续下来,成为一种固定的模式,它的内涵也由“鹣鲽之情”(男欢女爱),转变为吉祥如意。[6]

同样,我们民族的音乐、舞蹈的历史,也可以追溯到彩陶时代。在仰韶文化马家窑类型的舞蹈纹彩陶盆[图2-13]内壁上,三组舞蹈人物翩然起舞,是那个年代的“大河之舞”吧,几千年后,我们依然可以感受到他们起舞时的节奏与气氛。

而陶器,本身就可以是乐器。《易》说“鼓缶而歌”。缶,是盛酒器,有陶缶,也有青铜缶。最著名的青铜缶,是湖北随州曾侯乙墓出土的两件青铜冰鉴(即曾侯乙铜鉴缶,分别藏于中国国家博物馆和湖北省博物馆),方鉴内置有方尊缶,鉴与缶之间有夹层,夹层里面可以放冰,这样战国早期的“湖北人”就可以喝上冰镇饮料。无论陶缶还是青铜缶,将它用来击打,它就成了乐器。所以李斯《谏逐客疏》说:“击瓮叩缶,弹筝博髀,而歌乎呜呜快耳者”[7],就是喝大了之后,击打着瓦缶,手拍着大腿,呜呜呀呀地歌唱;《史记·廉颇蔺相如列传》里写:“蔺相如前曰:‘赵王窃闻秦王善为秦声,请奏盆缶秦王,以相娱乐。’”[8]意思是说蔺相如上前说:“赵王私下听说秦王擅长秦地土乐,请让我给秦王捧上盆缶,大家一起乐乐。”看来在东周列国时代,击缶还是挺普遍的。《庄子》中写:“庄子妻死,惠子吊之,庄子则方箕踞鼓盆而歌。”[9]庄子敲击的盆,想必也是陶盆,而不是青铜盆、不锈钢盆,或者“红双喜”的搪瓷脸盆。(https://www.xing528.com)

[ 图8-2]

《写生珍禽图》卷(局部),五代,黄荃

北京故宫博物院 藏

中华民族成为世界上最早迈入文明殿堂的民族之一,彩陶文化是一个重要的标志。文化的“文”,就是“纹”——是纹身的“纹”,也是花纹的“纹”。它在甲骨文里的写法是一个站立的人,上面是头部,两条手臂左右伸展,两条腿站在地上,人的胸部绘有美丽的花纹(见本书第96页),后来引申为彩陶上的纹饰,再后来出现了玉器、青铜器、漆器等,花纹的载体也越来越多,“文”的范围越来越广,从一种物质转移到另一种物质,最终转移到无限的物质之上,不断地演“化”,成为覆盖于我们生活之上的“文化”。而中国艺术史上的第一种器物——彩陶(“文”),就是中国文化和艺术的本源,是根脉,是埋进土里、等待重生的种粒。在艺术的“六道轮回”里,它的生命“化”入了书法,“化”入了绘画,“化”入了建筑,“化”入了歌舞……“化”入了与生命相连的每一个艺术领域。我们的文化和艺术,就像陶纹(文)上的鲜花一样绽放,日益昌荣和茂盛。而出现“纹(文)”上描绘的繁花,也被写作“华”(“华”就是“花”[10]),成为我们民族的名字。[11]我们自称“华族”,或“华夏族”,我们的土地,称为“中华”,其实就是说我们是一个文明之国、礼仪之邦。我们的文化,是盛开着鲜花的文化;我们栖居的地方,是鲜花盛开的村庄。我们民族的名字里,包含着祖先无限的诗意与自豪。

[1] 转引自齐岸青:《河洛古国——原初中国的文明图景》,第233页,郑州:大象出版社,2021年版。

[2] 转引自上书,第234页。

[3] 参见〔明〕宋应星:《天工开物》,第187页,上海:上海古籍出版社,2008年版。

[4] 杨熙龄:《考瓶说分》,第5页,北京:社会科学文献出版社,1994年版。

[5] 参见李学勤:《考古发现与中国文字起源》,原载《中国文化研究集刊》(第二辑),第154页,上海:复旦大学出版社,1985年版。

[6] 参见赵国华:《生殖崇拜文化论》,第259页,北京:中国社会科学出版社,1990年版。

[7] 〔先秦〕李斯:《谏逐客疏》,见《先秦文选》,第466页,北京:人民文学出版社,2020年版。

[8] 〔西汉〕司马迁:《史记》,第1907页,北京:中华书局,2000年版。

[9] 《庄子》,第284页,北京:中华书局,2010年版。

[10] “华”,最早写作“ ”,象形花朵,后加“艸”字头,写作“華”,读huā。南北朝时期产生了“花”字,表示花朵,“华”才与“花”分开,“华”成为引申义,表达华美、华丽之意,再引申指事物的精华、文章的风采,读huá。

”,象形花朵,后加“艸”字头,写作“華”,读huā。南北朝时期产生了“花”字,表示花朵,“华”才与“花”分开,“华”成为引申义,表达华美、华丽之意,再引申指事物的精华、文章的风采,读huá。

[11] 王仁湘先生认为:“花瓣纹作为新石器时代彩陶的一种母题图案,可能是具有一种我们现在还揣度不出的神秘意义”,“否则,它不可能分布这么广泛,不可能这么风靡一时。”见王仁湘:《论我国新石器时代彩陶花瓣纹图案》,原载《考古与文物》,1989年第1期。苏秉琦先生认为:“仰韶文化的庙底沟类型可能就是形成华族核心的人们的遗存;庙底沟类型的主要特征之一的花卉图案彩陶可能就是华族得名的由来。”见苏秉琦:《关于重建中国史前史的思考》,原载《考古》,1991年第12期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。