中国人对圆的崇尚,

在新石器时代就开始了。

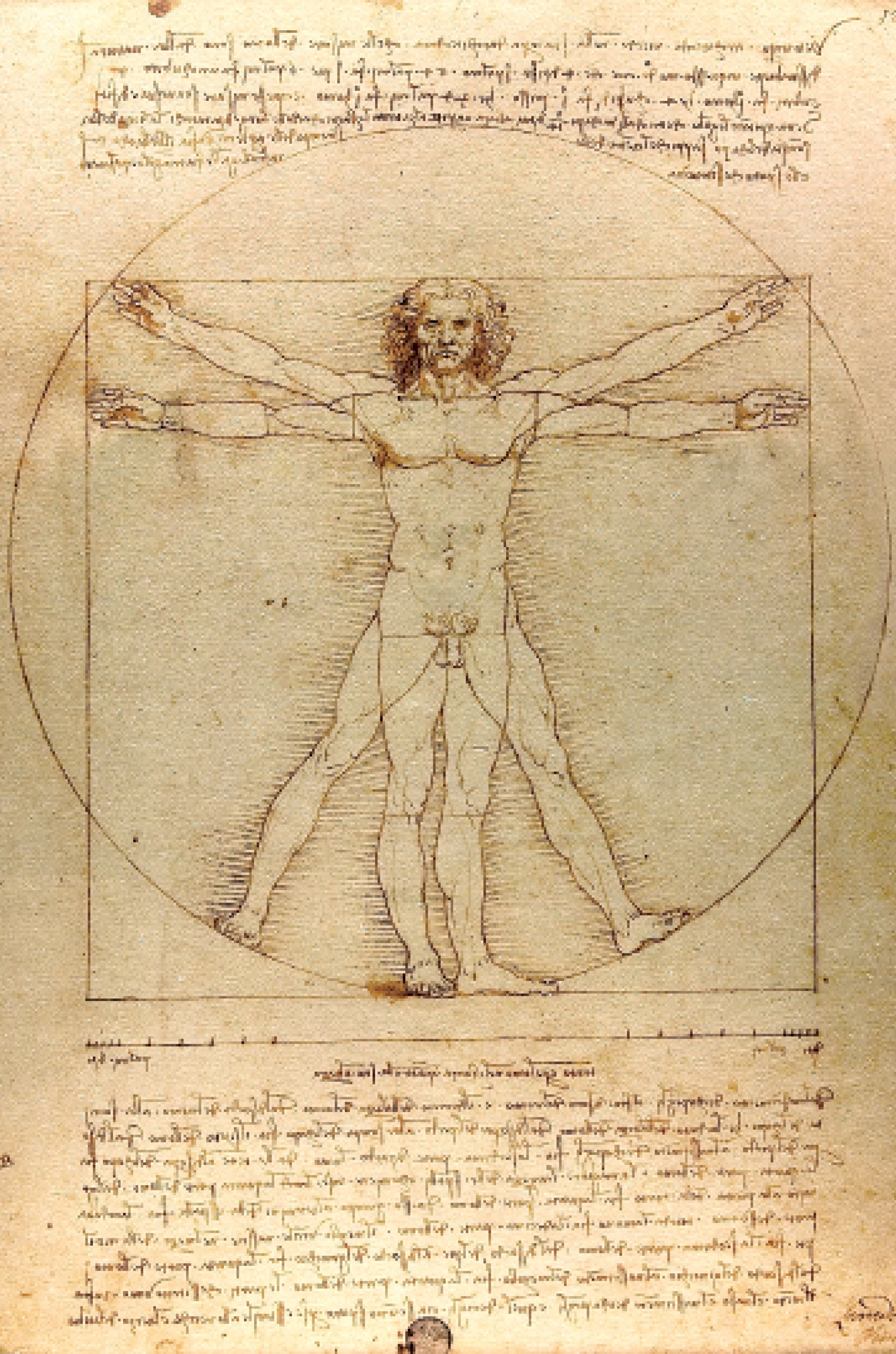

前面说过,几乎所有彩陶的俯视图都是圆的。任何一件陶器,它的口沿的边始终是一个圆圈。这种普遍使用的圆形,这种放之四海的圆形,首先是来自大自然的启示,比如,天空是圆的(有关“天圆”的观念,下一章还将讲到),太阳、月亮(满月)、星辰是圆的,瓜果、葫芦、种粒是圆的,鸡蛋、鸟蛋是圆的,人的头颅、子宫是圆的,手臂运动划出的弧线也是圆的。欧洲文艺复兴时期,艺术家发现了人体与圆形的契合,达·芬奇在1490年左右创作了一幅素描人体像《维特鲁威人》[图6-2],“画中平躺的人四肢可以伸展成一个圆,圆心是肚脐,手指与脚尖移动便会与圆周线相重合。同时,这个圆周中也包含着一个方形,因为直立的人的足底至头顶的长度,与伸展开的双臂的长度是相等的。”“在达·芬奇身上,我们看到了艺术与自然科学之间深刻的内在联系。”[22]

[ 图 6-2]

《维特鲁威人》,意大利,达·芬奇

意大利威尼斯学院美术馆 藏

比文艺复兴早了几十个世纪,在“早期中国”先民心里,圆形就已经成为一种自足的空间意识,以至于千年万年之后,他们人工制造的圆,被考古学家的手铲一个一个地挖掘出来,今天的人们,像发现新大陆似的,发现了属于他们的圆形世界——不只彩陶,绝大部分玉器(如玉璧、玉环、玉玦、玉璜、玉佩等)也是圆形的,仰韶文化等新石器时代文化遗址的房屋基址平面,许多墓葬的平面布局,也都是规整的圆形,连屈肢葬这种丧葬形式,也尽量将死者蜷成一个圆形。没有什么图形比圆形更能象征一个人从起点出发又回到起点的生命闭环。

更重要的是,在“早期中国”先民心里,存在着一种生生死死、无穷尽焉的“圆形时间观”。前面说过,“早期中国”的先民,还没有“历史”概念,但这不等于他们没有时间的概念。时间虽然是无形的,看不见摸不着,但上古中国的先民已经分明感觉到了时间的存在。天之昼夜,地之枯荣,人之灭生,都让他们感觉到了时间的存在。只有赋予时间一定的形状,他们才能把握时间。对他们而言,时间不是一条直线,不是有去无回的单向运动,不是后来孔子所形容的,像江河一样“逝者如斯夫,不舍昼夜”,而是一个不断循环的圆圈。太阳与月亮东升西落,四季轮回交替,人死可以复生(比如通过“屈肢葬”),让他们产生了时间循环往复、周而复始的概念。户晓辉先生说:“当新石器时代的农人能够将种子埋入土里,然后观察到它的破土而出之时,时间就在这个土坑中、在这粒种子的身上复活了。换言之,人们最初从农业劳作中获得了一种前所未有的深刻体验,很可能就是时间和生命一样可以在自己的手中复活”[23]。

一直到达尔文的进化论传入中国以前,这种圆形时间观一直统辖着中国人的时间观念。据户晓辉先生介绍:不只中国,“在直线时间观念之前,世界上各民族都把时间看作如车轮般循环的圆形物”[24],中国人更是把“圆形时间观”发展到无孔不入,甚至于历史事件,都离不开圆形时间观的统辖。《三国演义》开篇即说:“天下大势,分久必合,合久必分”,开宗明义地讲明了圆形时间观对历史的影响,就是历史事件是来来回回、循环往复的,《水浒传》《红楼梦》等古代文学名著也都刻意强调着由“乐极生悲”等观念构成的有关圆形时间观的警语。而“这种圆形(时间观)本身很可能在人们的心中产生了一种超越生死的心理积淀,在它身上,生(回归)同时就是死(再生),反之亦然”。“圆形的彩陶本身就是一种生死‘转换器’,生命形态的转换及人的回归或再生都仰仗于它。”[25]圆形时间观实际上抹杀了“过去”—“现在”—“将来”之间的线性关系,在这种时间观中,真正的死亡永远不会发生。

威尔赖特说:“从最初有记载的时代起,圆圈就被普遍认为是最完美的形象,这一方面是由于其简单的形式完整性,另一方面也由于赫拉克利特的金言所道出的原因:‘在圆圈中,开端和结尾是同一的。’”[26]

《周易》说:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”[27]彩陶是“器”,圆就是“道”。圆是周而复始的循环,是没有棱角的圆通,是生生不息的运动,也是花好月圆的美好。

《周易》还说:“蓍之德圆而神”[28],意思是占卜用的蓍草,圆通而神奇。对于中国人来说,圆不仅是一种美学形式,比其他任何形式都更能产生一种完美均衡的形象,更是一种民族心理,是哲学,甚至是信仰。

中国人对圆的崇尚,在新石器时代就开始了。在新石器时代晚期各个文化区域的陶器生产中,彩陶是最精致、最尖端的部分,在数量上,也只占陶器生产的一小部分,像庙底沟遗址中,彩陶只占陶器的14%,半坡的更少[29]。

小口尖底瓶是做什么用的,我们依然不得其解。它不会是瓮棺,因为它的口太小,不可能把尸体放进棺内;也不可能将小口尖底瓶事先劈为两半,将遗体安放进去,再将瓶体烧制在一起,因为在已出土的小口尖底瓶上,没有发现这样的接缝。但有一点可以肯定:它一定不是为了日常之需所造,在日常生活中,找不到它的用武之地,只有宽广的大地,为它提供无限的使用空间。它一定是为大地而造,而且必然与生命的轮回有关。日常生活指向当下,而大地的深处,则蕴藏着他们的未来。这是一种“超前消费”——面向未来的消费,也是“一个整体的巫术操作系列”[30],“人们制作和使用陶器,就是在延长、增殖和复活人的生命,也就是在人世间重复大地母亲在宇宙中所做的创造和复活生命的工作,人的行为就是对大地母亲行为的感应和模仿”[31]。你看它的器形(侧立面),两头尖尖,中间圆圆,多么像本章开头提到的甲骨文的“孕”字!

在那个年代,还没有产生文字,所以赵国华先生认为,它是一个鱼体的轮廓,鱼的繁殖力强,鱼体的轮廓,又与女性生殖器相似[32],与“孕”的意思,其实是相近的。

而它的任何一个横断面,又全都是圆。

世间没有一种器物,比小口尖底瓶更能象征生命中出发与归来的无限循环。

[1] 户晓辉:《地母之歌——中国彩陶与岩画的生死母题》,第115页,上海:上海文化出版社,2001年版。

[2] 转引自上书,第220—221页。

[3] 《孟子》,第215页,北京:中华书局,2010年版。

[4] 《礼记》,上册,第432页,北京:中华书局,2017年版。

[5] [法]列维—斯特劳斯:《野性的思维》,第148页,北京:商务印书馆,1987年版。

[6] 户晓辉:《地母之歌——中国彩陶与岩画的生死母题》,第147—148页,上海:上海文化出版社,2001年版。

[7] 《礼记》,上册,第423页,北京:中华书局,2017年版。

[8] 《周易》,第600页,北京:中华书局,2014年版。

[9] 户晓辉:《地母之歌——中国彩陶与岩画的生死母题》,第57页,上海:上海文化出版社,2001年版。(https://www.xing528.com)

[10] 《礼记》,下册,第889页,北京:中华书局,2017年版。

[11] 户晓辉:《地母之歌——中国彩陶与岩画的生死母题》,第55—56页,上海:上海文化出版社,2001年版。

[12] 户晓辉:《地母之歌——中国彩陶与岩画的生死母题》,第55—56页,上海:上海文化出版社,2001年版,第58—59页。

[13] 参见户晓辉:《地母之歌——中国彩陶与岩画的生死母题》,第55—56页,上海:上海文化出版社,2001年版,第52页。

[14] 参见《陕西发现45座屈肢葬秦墓 墓主或为秦陵工匠》,原载中国新闻网,2015年12月22日。

[15] 参见《屈肢葬的形成原因》,原载“来揭秘”网站,2015年12月22日。

[16] 参见百度百科“屈肢葬”辞条,原文链接:https://baike.baidu.com/item/屈肢葬/10538823?fr=aladdin。

[17] 参见高去寻:《黄河下游的屈肢葬问题——第二次探掘安阳大司空村南地简报附论之一》,原载《考古学报》,1947年第2期。

[18] 齐岸青:《河洛古国——原初中国的文明图景》,第245页,郑州:大象出版社,2021年版。

[19] 齐岸青:《河洛古国——原初中国的文明图景》,第245页,郑州:大象出版社,2021年版,第246页。

[20] 齐岸青:《河洛古国——原初中国的文明图景》,第245页,郑州:大象出版社,2021年版,第246页。

[21] 参见西安半坡博物馆编:《半坡仰韶文化纵横谈》,第73—78页,北京:文物出版社,1988年版。

[22] 参见吴雪婧:《达·芬奇:把绘画当科学,笔下人物的人体比例严格符合解剖学》,原载《光明日报》,2019年5月2日。

[23] 户晓辉:《地母之歌——中国彩陶与岩画的生死母题》,第200页,上海:上海文化出版社,2001年版。

[24] 户晓辉:《地母之歌——中国彩陶与岩画的生死母题》,第200页,上海:上海文化出版社,2001年版。

[25] 户晓辉:《地母之歌——中国彩陶与岩画的生死母题》,第200页,上海:上海文化出版社,2001年版,第195页。

[26] 转引自叶舒宪编:《神话—原型批评》,第229页,西安:陕西师范大学出版社,1987年版。

[27] 《周易》,第600页,北京:中华书局,2011年版。

[28] 《周易》,第600页,北京:中华书局,2011年版,第592页。

[29] 户晓辉:《地母之歌——中国彩陶与岩画的生死母题》,第50页,上海:上海文化出版社,2001年版。

[30] 户晓辉:《地母之歌——中国彩陶与岩画的生死母题》,第50页,上海:上海文化出版社,2001年版,第58—59页。

[31] 户晓辉:《地母之歌——中国彩陶与岩画的生死母题》,第50页,上海:上海文化出版社,2001年版,第149页。

[32] 参见赵国华:《生殖崇拜文化论》,第202页,北京:中国社会科学出版社,1990年版。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。