历史是人民创造的,

人就是神。

我们看到人向神致敬,

其实就是人在向自己致敬。

伏羲接过燧人的薪火,创造了文字(书契)、八卦、音乐(琴瑟)、礼仪……让上古时代的中国人,告别了蒙昧,有了“文化生活”。但《三皇本纪》对他的形容是“蛇身人首”,听上去一点也不靠谱,很像是玄幻小说的笔法。晋代王嘉《拾遗记》里有一段文字更加离奇,是说大禹治水时,黄河中游有一座大山,叫龙门山(在今山西河津县西北),堵塞了河水的去路,使奔腾东下的黄河水常常溢出河道,弥漫成汪洋一片。大禹到了龙门山,带领人们凿开了一个大口子,令黄河水倾泻而下。《拾遗记》里说,就在大禹率众凿龙门时,他意外找到了一个山洞,里面幽暗无光,禹就举着火把进去了……在它暗无天日的深处,见到一个神灵,就是蛇身人首,禹对他说话,他就向禹拿出了八卦之图,铺到金板上,禹这时发现,在他的身边,还站立着八位神灵,有点像威虎山里的八大金刚。禹对他说:“您就是华胥生下的圣子吧?”——还好,他说的是“圣子”,而不是“怪子”。对方答道:“华胥是九河神女,生下了我。”于是,他拿出一条玉简授给了禹,玉简长一尺二寸,以暗合十二时辰,让他以此度量天地。禹于是手持此简,平定水土。这位蛇身之神,就是羲皇(伏羲)。[51]

伏羲怎么可能“蛇身人首”呢?翻读《山海经》,我们自会发现,《山海经》里的神灵,除了“蛇身人首”(伏羲、共工、女娲等神灵也一律如此),就是“珥两青蛇,践两青蛇”,总之都与蛇脱不开关系。所谓“珥蛇”,就是把蛇当作耳环——神话学家叶舒宪先生统计,《山海经》中共有九处文字关涉“珥蛇”,其中七处是“珥两青蛇”,两处是“珥两黄蛇”[52],像著名的夸父,就是“珥两黄蛇”[53]。他除了把蛇当作双耳的耳环,手里还攥着两条黄蛇。

可以想见,在上古神话中,蛇绝不是一般的生物。《山海经》中,记载着许多神异的蛇类。有一种“一首两身”的蛇,名叫“肥遗”[54](考古学家从侯家庄帝王陵墓HPKM1001大墓中发现的“肥遗”的图案,是迄今发现的中国艺术史上最早出现的“肥遗”图案);有一种“赤首白身”的蛇,“其声如牛”[55];还有“巴蛇食象”,三年后才把骨头吐出来[56]……即使今天,我们依然能够从这些古老的文字里,感受到蛇的恐怖与威严。

除了外形上的怪异,原始初民们崇拜蛇,还有一个原因,就是蛇能蜕皮,于是人们就产生了蛇不会死亡的错误印象。在陕西、广西、安徽、江西等地,都曾流行一个传说:人本来是可以通过蜕皮而长生不死的,但人类忍受不了蜕皮的痛苦,就与蛇做了调换,于是人有了死亡,而蛇而可以通过蜕皮而长生不死。

在安徽淮南县,还有一种类似的说法:在远古时期,人、牛、蛇都会衰老而死,有一天,创造万物的天神心血来潮,认为善恶有报,不应该搞平均主义,于是写了一份天书,交给自己的仙童,让他去人间传达。天书上写的是:“牛老死,人脱壳,蛇该杀。”牛老了,自然死亡;人脱壳,获得重生;蛇恐怖,应该杀掉。这恐怕是最符合人类意愿的吧,但仙童到了人间,把天书弄丢了,反复回忆才想起来,却把顺序记错了,于是就成了:“人老死,蛇脱壳,牛该杀。”人、蛇、牛的命运,就被篡改成今天的样子。[57]

朱大可先生在《华夏上古神系》一书中分析,对蛇的崇拜,是上古人类“水神”崇拜的附属物。他注意到,全世界所有的古老文明,都有共同的“神显”,就是水神、地神和日神,而水神,是最古老的神祇[58]。我想这与世界古老文明皆起源于大河之畔有关。而蛇,正是水神的象征物之一,所以伏羲才是“蛇身人首”,而伏羲、女娲的交尾图像,亦是人类从蛇交尾的场景中得到的启发。

总之,在那个年代里,蛇成了一种图腾。以“蛇图腾”为基础,出现了“蛇身人首”的图像,后来才一点点发育成集合了蛇身、猪头、鹿角、牛耳、羊须、鹰爪、鱼鳞的“龙图腾”。蛇从此变得低调,成为在十二生肖中的“小龙”。[59]

闻一多先生在《伏羲考》中说:“龙图腾,不拘它局部的像马也好,像狗也好,或像鱼,像鸟,像鹿都好,它的主干部分和基本形态却是蛇。这表明在当初那众图腾单位林立的时代,内中以蛇图腾为最强大,众图腾的合并与融化,便是这蛇图腾兼并与同化了许多弱小单位的结果。”[60]

如此,我们就明白为什么神灵的象征,一定要以蛇为装饰了。蛇,既然是大自然的丑陋恐怖之物,那么以蛇为“宠物”、与蛇共舞的人,必定拥有着不同寻常的能力。以它为图腾的部落,也是非同一般的部族(所以才有“兼并与同化”其他“弱小单位”的能力)。今天电影里的那些黑社会老大,不也是时常把蛇、蟒套在脖子上以显示威严吗?对蛇的控制,凸显了神灵的伟力,以至到了秦汉时代,皇帝的超人特征,也要借助蛇的形象来完成,于是有秦文公梦见一条黄蛇,身子从天上下垂到地面,嘴巴一直伸到鄜城的田野中,秦文公请史敦解梦,史敦答曰:“这是上帝的象征,请君祭祀它。”又有刘邦在丰西芒砀山醉酒斩白蛇,被解释为来自南方的赤帝(刘邦)斩了来自西方(秦国)的白蛇。在君权时代,蛇的形象被赋予了强烈的政治意涵。在神话时代,“珥蛇”“践蛇”“把蛇”乃至“蛇身人首”,更是成了非凡人物(神灵)的“标配”。

有意思的是,2012年,在辽宁田家沟红山文化遗址中,首次发掘出戴在墓主人右耳的“蛇形耳坠”,让我们不能不想到《山海经》里众多大神“珥蛇”的记载。新华社报道说:“这枚蛇形耳坠的大小约为成年人食指中指并在一起的样子,体呈灰白色,蛇头部嘴巴眼睛清晰可见,而且非常光滑,底部略粗糙于头部。”[61]叶舒宪先生推测,墓葬主人有可能是巫觋萨满之类的神职人员,玉蛇耳坠不仅是一件装饰,“也是其升天通神能力以及独特身份的标记物”[62]。

原来,所谓的“珥蛇”,很有可能就是神职人员耳上佩戴蛇形耳坠。否则,怎么可能把真蛇当作耳饰呢?那么,从“仰则观象于天,俯则观法于地”的记载,我们有理由推测,伏羲完全可能是以上古社会的神职人员的身份来获得和主宰权力的,所谓的“蛇身”,很有可能是他身上绘有蛇形的图腾,或者,是对“珥蛇”“把蛇”“践蛇”的形象简化。

还有一种可能:所谓的“蛇身”,是人们的身体上画有蛇形的文身。尤其南方民族,确有断发(修剪头发)文身(刺画身体)的习俗,我们从文献可以看到这样的记载:

九疑之南,陆事寡而水事众,于是民人被发文身,以像鳞虫。(《淮南子》)

越人以箴刺皮为龙文,所以为尊荣也。(《淮南子》)

彼越……处海垂之际,屏外蕃以为居,而蛟龙又与我争焉。是以剪发文身,烂然成章,以像龙子者,将避水神也。(《说苑》)

(粤人)文身断发,以避蛟龙之害。(《汉书》)

(越人)常在水中,故断其发,文其身,以象龙子。故不见伤害也。(《汉书》)

(哀牢)种人皆刻画其身,像龙文。(《后汉书》)[63]

“处海垂之际”“常在水中”“陆事寡而水事众”,都是说南方人经常与水打交道。无论他是越人还是粤人,也无论他在九疑之南还是哀牢山中,他们都经常受到龙的侵害(有可能是水患,也有可能是蛇患),于是他们把龙(蛇)形画在身上,表明自己是龙种,这样,真正的龙就不会“大水冲了龙王庙,自家人不认自家人”了。

甲骨文的“文”字是这样写的:

在金文里,“文”是这样写的:

都是在表现一个站立的人,胸前装饰着花纹。甲骨文和金文里的“文”字还有几种其他的写法,但大同小异,只是胸前的花纹不同而已。

闻一多先生说:“我们疑心创造人首蛇身的始祖的蓝本,便是断发文身的野蛮人自身。当初人要据图腾的模样来改造自己,那是我们所谓‘人的拟兽化’。但在那拟兽化的企图中,实际上他只能做到人首蛇身的半人半兽的地步。因为身上可以加文饰,尽量的使其像龙,头上的发剪短了,也多少有点帮助,面部却无法改变,这样结果不正是人首蛇身了吗?”[64]

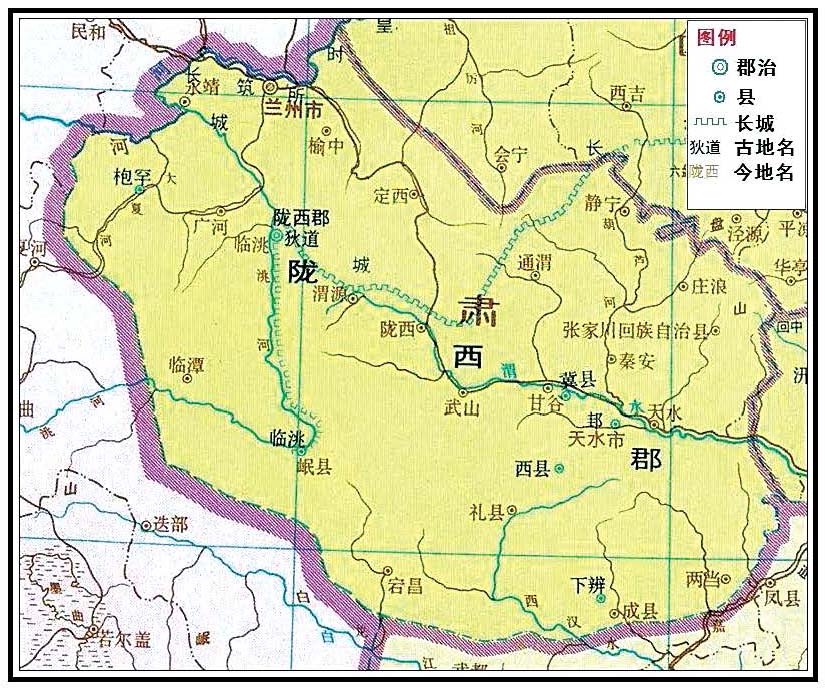

在甘肃省博物馆,收藏着一件双耳陶瓶[图3-1],发现于1958年,泥质,红陶,深褐彩,小口细颈,深腹平底,腹侧附一对半环形耳,高38.4厘米,口径7厘米,底径10.8厘米,系马家窑文化(仰韶文化庙底沟类型向西发展的一种地方类型,距今约5300年至4000年,曾被称为“甘肃仰韶文化”)石岭下类型早期器形。关于器身上绘制的图案,学术界有不同的看法。有学者认为,传说中的“人首蛇身”,就长成这个样子[65],甚至有可能就是伏羲氏的形象,李泽厚先生在《美的历程》中将它标注为“人首蛇身壶”;也有考古专家认为它绘制的不是“人首蛇身”,而是鲵鱼。鲵鱼的面部长得像小孩,而且能发出小孩子的啼哭声,所以俗称娃娃鱼,遨游在甘肃省东南部的溪谷激流中,被当时的人们视为神异之物,并作为氏族图腾,绘制在陶瓶身上,这件陶瓶因此被命名为“彩陶鲵鱼纹瓶”;还有学者认为它是龙的原始图形,“认为这种人面鲵鱼是中国最早的龙图,视之为龙的‘史前祖先’”[66]。

[图3-1]

彩陶鲵鱼纹瓶,新石器时代仰韶文化庙底沟类型

甘肃省博物馆 藏

值得一提的是,出土这件彩陶鲵鱼纹瓶(或者像李泽厚先生那样称之为“人首蛇身壶”)的甘肃省甘谷县西坪遗址,距离“羲皇故里”——甘肃天水,只有咫尺之遥。

天水古称成纪,地处甘肃省东南部、秦岭西段,那里正是伏羲的出生地。西晋皇甫谧《帝王世纪》云:“伏羲生于成纪”。唐代司马贞在《三皇本纪》中说,自从伏羲的母亲华胥氏将自己的脚踏在了雷泽的脚印上,从此怀孕,在成纪生下了伏羲。

从天水向西,沿渭河行走,过甘谷县,就是武山县。1973年,甘肃省武山县文化馆在武山县傅家门遗址又发现一件彩陶鲵鱼纹瓶[图3-2],体量小于前者——高18.5厘米,口径5.5厘米,底径5.7厘米,年代距今约5800年。

在天水附近的渭河平原上,人们不仅接连发现了多件彩陶鲵鱼纹瓶,瓶身上的图案,让人不禁想到伏羲的“人首蛇身”,1958年,考古工作者更在天水以北的秦安县发现了距今8000年至4800年的大地湾仰韶文化遗址。1978年,历时七年的考古发掘开始了。在这个遗址内,考古人员发现了一处典型的原始村落遗址,遗址中有宫殿式建筑雏形、地画、农作物种子等,在中国考古发现中均为时代最早,出土陶、石、玉、骨、角、蚌器等文物近万件。其中,宽带纹三足彩陶钵[图3-3],是目前中国考古发掘出的最早的彩陶,大地湾发现的直径51厘米的彩陶圜底鱼纹盆[图3-4],是目前国内发现直径最大的鱼纹盆。

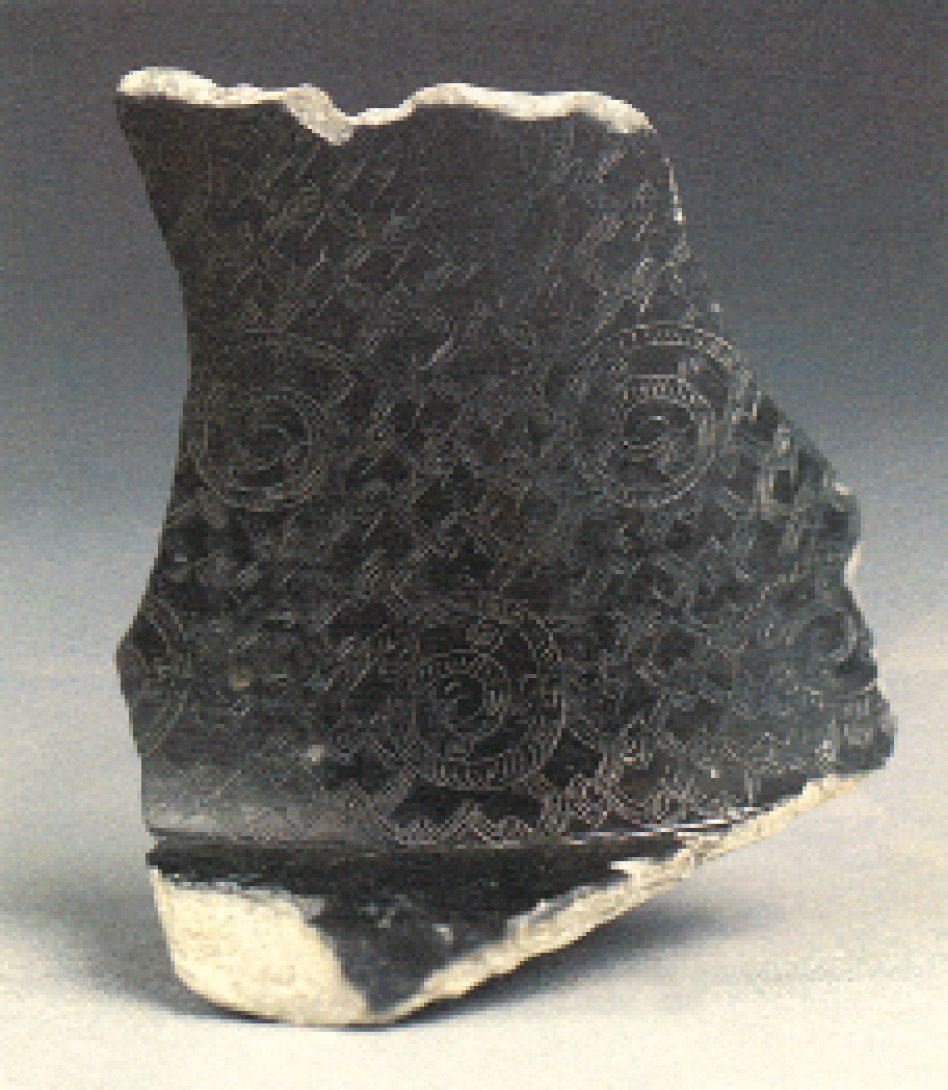

千里之外,在长江下游的良渚文化遗址,发现了许多陶器,也有大量的蛇形纹饰[图3-5],甚至还有一些蛇身鸟首的纹饰,“多数鸟首蛇形纹配有底纹,如卞家山G2出土的这件壶颈残片,螺旋纹和线束交缠的网格状底纹,衬托着均匀排布的鸟首蛇形纹[图3-6]。也有少量纯粹的鸟首蛇形纹会不断嫁接和复制,作二方和四方接续,填满器表或框定的区域。”[67]也有一些鸟首蛇形纹,“简化为没有蛇形身躯的双头或多头鸟纹,等距刻画在底纹之中[图3-7]。”

由此我们知道,在新石器时代晚期,灵蛇崇拜不只在一个文化区域中出现,而是覆盖了黄河流域和长江流域的广大地域。只是良渚文化距今5000多年,距离10000年前农业起始时代过于遥远,无法证明这种灵蛇崇拜,与“人首蛇身”的伏羲的关系。

在8000年前的大地湾遗址,我们可以看到结绳织网的工具(如陶纺轮、骨椎等)、十余种刻画符号、动物骨骼,以及面积广大之殿堂,似乎验证了文献中有关伏羲氏“命阴康氏主农田”,“结绳而为网罟,以佃以渔”,“始创文字”,“养牺牲以充庖厨”,“命大庭氏主屋庐为民居处”的记录。至少,大地湾遗址与伏羲氏的时间与空间距离更近。一位考古学家承认,它与文献记载的伏羲“生于成纪”的传说,有着“惊人的相类似之处”。[68]

[ 图3-2]

彩陶鲵鱼纹瓶,新石器时代仰韶文化石岭下类型

甘肃省博物馆 藏

[ 图3-3]

宽带纹三足彩陶钵,新石器时代大地湾文化

甘肃省博物馆 藏

[ 图3-4]

彩陶圜底鱼纹盆,新石器时代仰韶文化半坡类型

甘肃省博物馆 藏

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

[ 图3-5]

葡萄畈刻纹陶片,新石器时代良渚文化

[ 图3-6]

卞家山G2 刻纹陶片,新石器时代良渚文化

[ 图 3-7]

卞家山G1 刻纹豆把,新石器时代良渚文化

据日本学者宫本一夫介绍:在中国西南苗族与瑶族的传说中,伏羲和女娲氏原本是亲生兄妹,在一场大洪水中藏身于葫芦中,得以生存,后来结为夫妻,成为人类先祖。这与旧约圣经中有关诺亚方舟和亚当夏娃的故事异曲同工。[69]

女娲“炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极”的神话最早见于《淮南子·览冥训》。《礼记》《山海经》《淮南子》等先秦著作和秦汉以来的《汉书》《风俗通义》《帝王世纪》《独异志》《路史》《绎史》《史记》等,都有对女娲的记载,成为一个相互衬托和映照的话语体系。

从今天的眼光看,女娲一点也不美丽,因为女娲也是“蛇身人首”,最多也只能算作美女蛇吧。司马贞这样形容她:“女娲氏亦风姓,蛇身人首,有神圣之德。代宓牺(伏羲)立,号曰女希氏……”[70]

伏羲、女娲“蛇身人首”的形象,就这样在历史中凝固下来,在时间中不断繁殖。在湖北随县出土的战国时期曾侯乙墓的漆箱盖的绘画中,就绘有两条头尾颠倒、身体缠绕相交的人面双头蛇,从漆箱盖顶上的日、月、扶桑、蟾蜍等图形推断,这两个人面蛇身的形象,就是伏羲和女娲。[71]

[ 图3-8]

马王堆一号汉墓T 形帛画(局部),西汉

湖南省博物馆 藏

在湖南长沙马王堆一号汉墓出土“T”字形汉代帛画中[图3-8],有一“蛇身人首”的形象高居在顶端。他头披长发,身着蓝衣,足以下为红色的蛇身,在周围环绕,并在身下相交。郭沫若先生指认这位神灵为女娲[72];钟敬文先生则更相信他是伏羲[73]。

在雄风振采的汉代,出现了重述历史的强大冲动。司马迁以刑余之身,完成了“二十四史”中的“第一史”——《史记》,尽管在那时,司马迁不知道什么是“二十四史”,不知道会有那么的述史者紧随其后,一朝连着一朝,一代接续一代,持之以恒、亘古不休地,完成对中国历史的伟大叙事。

与此同时,汉代画像砖,也犹如一块块活灵活现的屏幕,完成了对神话传说、历史场景的视觉再现,从而形成了追述历史的图像志(iconography)。在山东嘉祥县武梁祠西壁的画像石上,最上层绘出了西王母的形象,第二层自右至左,“三皇”“五帝”济济一堂,一个也不能少,伏羲、女娲、祝融、神农、黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜、禹、桀依次出场。其中,伏羲、女娲都是人首蛇身,二尾交缠,伏羲执矩,女娲执规。山东微山县文化馆藏两城镇西王母、伏羲、女娲画像[图3-9]也是同样的画面结构,就是西王母居中央,伏羲、女娲列两旁,而且伏羲执矩,女娲执规,都是人首蛇身,二尾紧紧相缠,不离不弃。

既然龙是脱胎于蛇的形象,那么,后世流行的“二龙戏珠”的图案里,或许就埋伏着伏羲、女娲二蛇交尾的影子呢?“二龙”(即从前的“二蛇”),也从此具有了某种神圣的象征性。“禹平天下,二龙降之”[74];“孔子生之夜,有二苍龙自天而下”[75]。凡是人世间的大事,“二龙”都会出面掺和一下,以示隆重。

在一些画像砖上,伏羲和女娲是分开的,分别以“单人像”的形式出现,比如河南南阳汉画馆收藏的伏羲、女娲画像[图3-10],画像上的女娲头梳高髻,手持仙草,伏羲则双手持着华盖,四周有云气飘动。在陕西省绥德县博物馆,可以看见一件墓门框上的画像,是一幅以平面减地的线刻,再用墨线勾勒的伏羲图,缺少了一份威严,却有些“萌萌哒”,十分的憨朴可爱。

画像砖是“黑白照片”,壁画则是“彩色照片”。在洛阳发现的卜千秋墓(时代为西汉中期稍后)、浅井头汉墓(汉成帝至王莽时期)、新安县磁涧镇里河村汉墓(西汉中晚期至新莽时期)、偃师辛村汉墓的壁画中,都有女娲和伏羲的形象出现,而且一概是“蛇身人首”的造型。其中绘画最精的,是卜千秋墓壁画,女娲画像是升仙图的一部分,线条简劲而富有弹性,伏羲的画像用笔极为概括而简练,迅捷而凌厉。[76]在洛阳古代艺术博物馆(原洛阳古墓博物馆)收藏的汉代墓室壁画上,也可以看见伏羲和女娲的形象。

[ 图3-9]

两城镇西王母、伏羲、女娲画像,东汉

山东微山县文化馆 藏

到唐代,伏羲、女娲人首蛇身的形象丝毫没有改变。在遥远的新疆吐鲁番,阿斯塔那—哈拉和卓古墓地一带,高昌古城内外,在东西长约5公里,南北宽约2公里的范围内,发现了隋唐时期墓葬群,十之六七的墓室顶或者棺盖上,都绘有伏羲、女娲的图像。如67TAM77:13出土的伏羲女娲像,女娲头绾高髻,曲眉凤目,额描花钿,脸施靥妆,身穿卷云纹短襦披帛,是隋到初唐妇女的典型服饰;伏羲头戴软角襆头,也是初唐男子冠服的式样。

有意思的是,来自黄河上游的伏羲、女娲,在“进入”新疆吐鲁番盆地以后,经历了一个“本土化”的过程,比如吐鲁番出土的那件唐代《伏羲女娲图绢画》,画面上伏羲、女娲,深目高鼻,卷髭络腮,胡服对襟,眉飞色舞,完全是一副异域的形象。但伏羲左手执矩,女娲右手执规(象征二者画定方圆、创造万物的历史性功绩,也暗合着当时天圆地方的宇宙观),以及人首蛇身的外形,依然是他们永恒不易的标准造型。

在绘画(壁画、绢画等)之外,在一些雕塑中,伏羲、女娲依旧以“人首蛇身”的形象示人。河南省巩义博物馆收藏有一件唐代绘彩人首蛇身交尾俑,高29厘米,宽29厘米,厚14厘米,手制素烧,陶胎粉红色,造型基本为圆形,上施彩绘依稀可见,正反两侧各塑一男一女,其中面容圆润丰满的是女娲,面容清瘦、表情狰狞的是伏羲,均为人首蛇身,兽足前伸,利爪蜷曲,做匍匐状,头发茂密,丝丝缕缕清晰可见。伏羲和女娲昂首挺胸,尾部相缠,身体相交至头顶呈佛光火焰纹。[77]

作为视觉形象的“蛇身人首”,就这样融入华夏民族的原始思维,成为一种通灵的象征。不是“狐假虎威”,而是“人假蛇威”。人们相信,伏羲、女娲是人类的始祖,也是人们死后的保护神,成为象征生命的艺术形象,在中国古代艺术中反复呈现,成为薪火相传的“文化遗产”,以至于红尘中人,也要借用人首蛇身之形,来企望生命不息。

[ 图3-10]

伏羲、女娲画像,东汉

河南南阳汉画馆 藏

[ 图 3-11]

人首蛇身俑,南宋

陕西历史博物馆 藏

南京博物院藏五代时期人首蛇身俑,来自南唐后主李煜的父亲李璟之墓,光头的人首,胖胖的脸颊,以及像肉虫子一样蠕动的身体,看上去颇有几分憨态。陕西历史博物馆藏南宋人首蛇身俑[图3-11],头部是女性形象,面容圆润,嘴角上翘,似在微笑,身体似蛇,蛇尾盘绕两圈,成为陶俑的底座,设计巧妙,透着几许祥和之气。

有关中华民族龙图腾的起源,亦是一个历代学者争论不休的话题。如前文所述,有学者认为,蛇凭水而居,对蛇的崇拜,是上古人类“水神”崇拜的附属物;蛇能蜕皮,使人类生发出对于死后重生的幻想;二蛇交尾,又引发了人类对于自身起源、繁殖的想象。这是先人们的“上古生物学”给他们的启示,蛇就这样,在众多的生物中脱颖而出,成为一种非同寻常的、带有某种神性的生物。所以,当先民们把蛇、猪、鹿、牛、羊、鹰、鱼等不同元素组合成了一全新的形象——龙,其主干部分依然是蛇。

但龙的产生,并不这样简单。除了“上古生物学”的启迪,龙图腾的生成,亦与“上古天文学”密不可分。古代之先民,不仅“俯察地理”,而且“仰观天象”,从而发现天空并不是一个与大地无关的平行世界,而是可以与大地参照甚至互动的世界。

先民们把天球黄道、赤道附近的天空,划分为二十八个不等的部分,每一部分作为一宿,共“二十八宿”,又将“二十八宿”按照东南西北四方各分为七宿,即为“四象”:东方苍龙,南方朱雀,西方白虎,北方玄武(《山海经》把东南西北四方分为夔龙、应龙、烛龙、相柳)。

东方苍龙七宿是:角、亢、氐、房、心、尾、箕。

北方玄武七宿是:斗、牛、女、虚、危、室、壁。

西方白虎七宿是:奎、娄、胃、昴、毕、觜、参。

南方朱雀七宿是:井、鬼、柳、星、张、翼、轸。[78]

东方对应着春,于是,每到春天的黄昏,东方苍龙星象即升起于东方的天际,自仲春至初夏,角宿率先出现。角宿初见,是春天来临的标志。之后亢、氐、房、心、尾跟随其后,逶迤上升,横亘于东南方的夜空。东方苍龙星象中的角、亢、氐、房、心、尾六宿,又称“苍龙六宿”,之所以忽略了箕,正是因为前面六宿组成了一个龙的形状,这也是先民们把东方星象以“苍龙”命名的原因。[79]

由此我们也可以理解,《山海经》形容北方烛龙“身长千里”[80],这不是夸张,也不是想象,而是如实的描绘,即烛龙本身,其实是天上的星象。唯其如此,才能“身长千里”,而且不止千里,而是要以光年计算(上古时代没有“光年”的单位,只能用“千里”形容其长),在大地上,无论如何找不到如此长度的生物。

因此,龙,就是天空中排列的星宿,后来才被一步步神格化,升华为《说文解字》里形容的“能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊”的神异之物。龙之所以受到尊崇,也缘于“苍龙六宿”御天而行,像时钟一样,“掌管”着时序的轮转,进而引发着大地上风雨雷电的万千变化。

《礼记·月令》说:“仲春之月……雷乃发声,始电,蛰虫咸动,启户始出。”[81]春天的惊雷,不仅发出巨大的声响,而且发出闪电,惊动了蛰伏已久的昆虫动物,纷纷打开洞穴,爬到外面。刘宗迪先生在《失落的天书》中写道:“上古时代,作为苍龙之首的角宿暮见于东方之时,正值仲春日时节,此时大地回春,春雷奋发,万物复苏,蛰伏了一冬的动物也开始苏醒,是谓‘惊蛰’。”“龙星升天既为百虫惊蛰之时间标志,故被命名为龙,龙者,虫也”[82]。当然,在林林总总的虫中,蛇(长虫)是最敏感的一种,它跨越漫长的冬季之后醒来,成为万物复苏的最典型的象征。

“龙入地则为蛇,蛇升天则为龙。”龙是天上的星宿,也是地上的百虫(以蛇为代表),前者为大龙,后者为小龙。天上星宿与万物生灵,就这样在古人的心中达成了统一。

以上谈到龙与蛇的关系,“龙入地则为蛇,蛇升天则为龙”,龙和蛇,都是人间崇拜的灵物,只不过龙是蛇的“升华”而已。在陶器中,龙的形象还隐而未见,这或许说明在那个时代,龙尚未成为华夏民族共同认识的图腾符号。到了后来的玉器时代和青铜时代,器物上才清晰地浮现出龙的形象,不过,那将是《故宫艺术史2》的话题了,在此暂且打住。

蛇的形象却在陶器中显现。我在前文提到一件双耳陶瓶[图3-1],李泽厚先生在《美的历程》中将它标注为“人首蛇身壶”;也有考古专家认为它绘制的不是“人首蛇身”,而是鲵鱼,这件陶瓶因此被命名为“彩陶鲵鱼纹瓶”。现在,我来做一个中立的判官——将陶瓶上绘制的水中生物称为蛇,或者鱼,其实都不算错。我们来看《山海经》,在《海外南经》中有这样一句话:“自此山来,虫为蛇,蛇号为鱼。”[83]什么意思呢?清代著名经学家、训诂学家郝懿行解释说:“东齐人亦呼蛇为虫也。”[84]郝懿行是山东栖霞人,自然从山东方言出发解释《山海经》,时至今日,山东人也将蛇称为“长虫”,所以虫就是蛇。那蛇为什么是鱼呢?说是“讹声相近”,有些解释不通了。刘宗迪先生解释,“蛇号为鱼”,原本应是“蛇乃化为鱼”,声相近,而久传成讹。[85]

蛇又怎么能化为鱼呢?季节轮转中,一物来,一物走,物物相替,你方唱罢我登场。上古的先民们还没有掌握动物蜕化、迁徙的知识,还以为是一种动物变成了另一种动物,不同种类的动物之间可以相互转化,所以,当蛇类消失,鱼类活跃,人们就以为是蛇变成了鱼。这并非我们的主观臆测,在《礼记·月令》中有许多类似的记载,如:仲春之月,“鹰化为鸠”;仲春之月,“田鼠化为 ”;季秋之月,“爵入大水为蛤”;孟冬之月,“雉入大水为蜃”;等等,都反映了先民的这种思维。而“蛇乃化为鱼”这句话,也不是像刘宗迪这样的当代学者向壁虚构的,在《山海经》里就找得到出处。在《大荒西经》中,写着这样一句话:“风道北来,天乃大水泉,蛇乃化为鱼”[86]。在六七月之交,夏秋转换之际,暴雨横行,连泉水都满溢而出,先民们相信,蛇变成了鱼。在上古先民们心里,蛇与鱼是没有区别的,蛇就是鱼,鱼就是蛇,只是在不同的季节,化作不同的形骸而已。

”;季秋之月,“爵入大水为蛤”;孟冬之月,“雉入大水为蜃”;等等,都反映了先民的这种思维。而“蛇乃化为鱼”这句话,也不是像刘宗迪这样的当代学者向壁虚构的,在《山海经》里就找得到出处。在《大荒西经》中,写着这样一句话:“风道北来,天乃大水泉,蛇乃化为鱼”[86]。在六七月之交,夏秋转换之际,暴雨横行,连泉水都满溢而出,先民们相信,蛇变成了鱼。在上古先民们心里,蛇与鱼是没有区别的,蛇就是鱼,鱼就是蛇,只是在不同的季节,化作不同的形骸而已。

竺可桢先生在《二十八宿起源之时代与地点》一文中说:“我国大雨时期,长江流域在阳历九月,黄河下游在七月,而陕西山西则在八月,即秋初。”[87]阳历的八月,恰好是农历(阴历)的六七月之交,而在陕西、甘肃附近的渭河平原上,多次发现了彩陶鲵鱼纹瓶,与《山海经·大荒西经》中“风道北来,天乃大水泉,蛇乃化为鱼”的记录刚好吻合。因此,渭河流域的先民们,混淆了鱼与蛇,指鱼为蛇,或者指蛇为鱼,都是合乎逻辑的。在今天看来,这样的描述不失玄幻,但倘若“穿越”到那个年代,我们的想法想必会与先民们如出一辙。因此,我们把那件双耳陶瓶称为“鱼纹瓶”还是“人首蛇身瓶”,也就并不重要了。

至于有学者认为它是龙的原始图形,甚至视之为龙的“史前祖先”,也不能说没有道理。蛇与龙,原本就有着深刻的渊源关系,这在前文已经说过了。苍龙在天,大泽龙蛇,早已天衣无缝地融合为一体,成为华夏民族生生不息、涅槃重生的精神象征。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。