这一横一纵,

形成一个完美的十字交叉,

经天纬地般,

构建了华夏文明的坐标系。

故宫里的艺术史,从一只陶钵开始。

那是一件彩陶几何纹钵[图2-1],在陶钵的上端,描绘着水波纹,在口沿上卷曲晃动,陶盆的腹部描绘着三角形几何纹,上下两层三角形几何纹的大小、形状相同,但方向相反,可能是由鱼纹逐渐抽象演变而来。[1]

[图2-1]

彩陶几何纹钵,新石器时代仰韶文化半坡类型

北京故宫博物院 藏

它来自遥远的半坡遗址,发现于陕西省西安市浐河东岸,属于新石器时代晚期仰韶文化半坡类型,距今已有7000年的时间跨度。仰韶文化,是新石器时代晚期,在黄河中游地区出现的一种重要的考古学文化,因彩陶而著名,被称为彩陶文化。

彩陶,是相对于素陶而言的,它的制作工艺比素陶复杂,因而彩陶起源晚于素陶,消失的时间又早于素陶。彩陶的制作程序是:先制好陶坯,待其半干时,以天然的矿物质颜料(主要以赭石和氧化锰作呈色元素),在打磨光滑的橙红色陶坯上进行绘画,然后入窑烧制,在橙红色的胎体上呈现出赭红、黑、白诸种颜色的美丽图案,从而形成装饰艺术效果的陶器。

还有一种陶器是彩绘陶器,彩绘陶器不是彩陶,二者的区别在于:彩陶是先在陶坯上绘画,然后再入窑烧制,因而图案被固定在陶器表面,不易脱落,而彩绘陶器则是在陶器烧制完成后绘图于表面,所以花纹图案极易脱落。彩绘陶器在新石器时代晚期的大汶口文化、马家浜文化、良渚文化中都有发现,而大溪文化、屈家岭文化和良渚文化的朱绘黑陶更加引人注目。[2]本书所言彩陶,并不包括彩绘陶器。

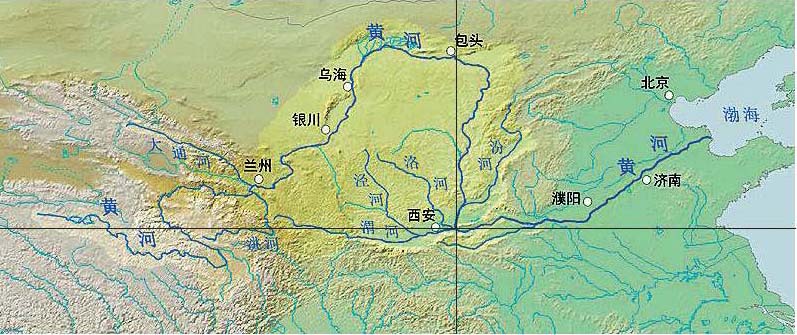

来自仰韶文化的一件陶钵,把我们的目光引向它的故乡浐河。浐河是灞河的最大一级支流,灞河是渭河的支流,渭河又是黄河的最大支流。黄河从大地上弯曲而过,像一个巨大而倔强的植物,分蘖成长,生出千万条枝蔓,其中有:黑河(四川)、洮河、湟水、渭河、汾河、洛河,等等。而每一条支流,又衍生出各自的支流,有如纵横交织的血管,在大地上穿插纵横,成为中华民族灿烂文化的摇篮。

黄河,这位于中国北方的大河,发源于巴颜喀拉北麓的冰雪之间,向东穿越雪山、盆地、峡谷、草甸,再转向西,流经富饶的宁夏平原,穿行于乌兰布和沙漠与鄂尔多斯台地之间,蜿蜒于内蒙古河套平原之上,抵达内蒙古自治区托克托县的河口镇,这是它的上游;之后,它自河口镇急转南下,直奔禹门口,如刀切斧劈一般,将黄土高原一剖为两半,构成峡谷型河道,称晋陕峡谷,峡谷东边是山西,西边是陕西,黄河出晋陕峡谷,河面骤然开阔,水流平缓,过潼关折向东流,逃出最后的一个峡谷——晋豫峡谷,终由山区进入平原,至河南郑州市的桃花峪,这是它的中游;出桃花峪,黄河便像一个经历丰富的老者,平静、宽阔、坦荡,一路向东,步履从容地,走向大海,这是它的下游。

在如此广大的流域内,彩陶文化处处似花开。“在黄土高原西南麓的陇山山前地带,滚滚渭河水不断暴涨泛滥,在两岸冲积出大片的沃土,成为上古先民的美好家园,也成为中国农业文明的发祥地之一。这里纯净细腻的土质,更为制作陶器提供了优良的陶土”,陇原一带因此而“成为中国最早产生彩陶的地区”。在渭河上游,甘肃天水秦安县大地湾遗址,距今8000年左右,是比仰韶文化半坡类型更早的文化遗存,与黄河中游地区的裴李岗文化和磁山文化,共同构成了黄河流域较早的新石器时代中期文化。大地湾遗址一期出土的陶器,主要器形有圆底钵、深腹罐等,均在口沿外绘一圈红色宽带纹,成为中国出现得最早的彩陶样式,它的年代,“与世界上最早出现彩陶的两河流域的哈苏纳文化的年代大致相当,是世界上最早含有彩陶的古文化之一,表明中国彩陶产生的时间并不晚于两河流域”,从而否定了中国彩陶自西方传入的说法。[3]

渭河发源于甘肃省定西市渭源县鸟鼠山,流经今甘肃天水,冲出秦陇山区的束缚,在陕西省关中平原的宝鸡喷薄而出,在西安附近与泾河汇流,从此有了一个成语:泾渭分明。渭水继续东流,经渭南,抵潼关,先与南下的北洛河相遇,又迅速投奔了黄河,在两河(渭河与北洛河)汇合的巨大推力下,改变了黄河自北向南的方向,一路向东,灌溉中原。渭河与黄河,在潼关相遇,完成了自西向东的接力跑,在中国的中部,形成一条古文化的横轴。在这条横轴上,仰韶文化的各种类型,斑斑点点地罗列其中(自西向东,重要的文化遗址有:甘肃天水秦安大地湾、宝鸡北首岭、西安半坡、西安临潼姜寨、三门峡庙底沟、三门峡渑池仰韶、洛阳偃师二里头、登封王城岗、巩义双槐树、郑州大河村、郑州新郑裴李岗、泰安大汶口,等等)。

东西向的渭河至黄河下游段,与自蒙古高原南下、穿越晋陕峡谷的黄河中游段,又形成了一个垂直的纵轴。这一横一纵,形成一个完美的十字交叉,经天纬地般,构建了华夏文明的坐标系。

这个画在大地上的坐标,原点是潼关,天下第一险的华山就在潼关附近,有人认为“华夏”之“华”就是华山,是我们文明在空间上的原点(一说“华”是“华胥古国”,还有一说,“华”就是“花”,是仰韶文化的“一种标志”,但它也与华山有关,因为它是以华山为中心的仰韶文化庙底沟类型的标志物)。纵轴是从北至南、穿越了晋陕峡谷的黄河,横轴是自西向东的渭河,以及接纳了渭河以后、在潼关附近拐了一个九十度弯滚滚东去的黄河,坐标原点向西北约四十五度角,是北洛河—葫芦河,向东北约四十五度角,是汾河。

在坐标原点两侧,渭河平原与河洛平原、西安和洛阳两座古都对称分布,彼此辉映,历经夏商周秦汉唐,这里一直是中国政治和文化的中心。

放眼此时的南方,在距今约14000年左右,湖南道县的玉蟾岩就出现了稻作农业,考古学家在江西仙人洞、吊桶环遗址,发现了距今约10000年以前的野生稻和栽培稻植硅石。距今9000年前后,遍布洞庭湖南北的“彭头山稻作文化群”,已经出现了水田。距今7000年前后,长江下游的先民们,步入了河姆渡文化时代,覆盖地域以太湖平原为中心,南达杭州湾,西至苏皖接壤地区。距今6400年前后,在长江中游地区,以江汉平原为中心,东起鄂中南,西至川东,南抵洞庭湖北岸,北达汉水中游沿岸,出现了大溪文化(公元前4400—3300年),陶器以红陶为主,普遍涂红衣,有些因扣烧而外表为红色,器内为灰、黑。盛行圆形、长方形、新月形等戳印纹,一般成组印在圈足部位。有少量彩陶,多为红陶黑彩,揭示了长江中游的一种以红陶为主并含彩陶的地区性文化遗存。

黄河与长江的发源地,一个在巴颜喀拉山北麓的约古宗列曲,一个在唐古拉山脉主峰格拉丹冬雪山的沱沱河,巴颜喀拉山成为这两条大河的界限。两条河的上游,在青海玉树附近,相距不过80公里,却在离开青海以后,一个北上,在内蒙古高原和黄土高原上,形成了一个“几”字形大弯道,人们以“河套”名之,一个南下,在四川两湖兜兜转转,接纳了众多支流之后,才滚滚东逝,直奔大海。两条大河在华夏大地大跨度地铺展,支流纵横,像叶脉一样伸展张开,形成了最大的流域面积,支流最近处(如嘉陵江上游与渭河中游)只有咫尺之遥,最远处却相距千里。它们最大限度地滋养着万物生灵,托举起华夏文化,让无数的风流人物,在它们的怀抱里脱颖而出,前赴后继地奔向历史追光中的宏大舞台。

在北方,莽莽芊芊的森林草原上,以辽河流域中支流西拉沐伦河、老哈河、大凌河为中心,在距今6000年前后,也出现了璀璨的红山文化,经济形态以农业为主,兼以牧、渔、猎并存。它的遗存以独具特征的彩陶与之字形纹陶器共存且兼有细石器的新石器时代文化……

1981年,考古学家苏秉琦先生鉴于“全国各地已发现的遗址数以万计,早已不局限于三四十年代黄河流域的少数几个地点,不少遗址已经过试掘和发掘,其文化面貌诸多差异,已被命名的考古学文化有数十种之多,其中有些文化内涵、分期、年代等都了解得比较清楚”,在此基础上最早提出了六大考古学文化区系的划分。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

这六大考古学文化区系分别是:一,以燕山南北长城地带为中心的北方(以红山文化为代表);二,以山东为中心的东方(以大汶口文化为代表);三,以关中(陕西)、晋南、豫西为中心的中原(以仰韶文化为代表);四,以环太湖为中心的东南部(以河姆渡文化为代表);五,以环洞庭湖与四川盆地为中心的西南部;六,以鄱阳湖—珠江三角洲一线为中轴的南方。[4]

苏秉琦先生进一步指出,在距今6000年左右,从辽西到良渚,中华大地的文明火花如满天星斗一样璀璨,这些文化系统各有其根源,分别创造出灿烂的文化。

然而,苏秉琦先生所说的“满天星斗”,不是鸡零狗碎、杂乱无章的,以黄河中游(即“中原”地区)为腹地的仰韶文化,是它最灿烂的核心。葛剑雄先生说:“我国目前已发现的文化遗址证明,进入距今约8000年至3000年前的新石器时代以后,黄河流域仍然是当时最发达的地区。其重要的标志是,农业文明的曙光不仅首先照临了黄河流域,而且从此产生了最普遍、持久的影响,从而使中华文明的源头在黄河流域形成,中国有文字记载的历史最早在黄河流域出现。”[5]

在如此宏大的时空框架里,横亘在华夏大地横轴上的仰韶文化(中心地带是宝鸡至郑州一线),无疑代表着中国新石器文明的光辉岁月。其中,由渭河冲积而成的深厚沃土,以及河流密布的灌溉之源,为上古先民生存居住提供了地利。而黄河冲出潼关以后,流向它的中游地区,今天郑州一带,水流完全变缓,河道也不宽阔,既不像上游那样落差巨大、水流湍急,也不像下游那样河面宽广,水流散乱,冲淤变化剧烈,主流游荡不定,遑论黄河入海口不断改道造成的巨大水患,所以在今天的山东半岛上,至今未曾发现仰韶文化的遗迹。只有在稍晚时期,出现了大汶口文化和龙山文化。

因此,郑州、洛阳一带的黄河中游地区,与西安一带的渭河中游一样,成为仰韶文化孕育发展的天然温床。

在这里,自仰韶文化向前,我们可以寻找到裴李岗文化,聆听到作为裴李岗文化先声的贾湖文化的美妙笛音;向后,可以寻找到龙山文化,以及接踵而至的商、周、秦、汉的绚烂王朝,从而建构起酣畅淋漓、起承转合的历史大叙事。黄河中游、河洛地区密集的文化遗址,也使这里成为无可争议的考古天堂。

这段连绵了数千年的文明史,被记录在层层出土的散碎文物里,只有细心的考古学家,才能在它们中间建立起时间的连线。齐岸青先生在《河洛古国——原初中国的文明图景》一书里写道:

8000年前,人类生活的地球上绝大部分地方还处在文明史的前夜,而裴李岗人的农业革命已经开始了,进入了以原始农业、畜禽饲养和手工业生产为主,渔猎业为辅的原始氏族社会。裴李岗遗址现有的出土器物表明,裴李岗人已经用石斧、石铲进行耕作,种植粟类时用石镰收割,用石磨盘加工粟粮。他们在木栅栏里和洞穴中饲养猪、狗、牛、羊、鹿、鸡等牲畜,用鱼镖、骨镞从事渔猎生产。他们建有陶窑,烧制钵、壶、罐、瓮、甑、鼎等器物,甚至烧制了陶制艺术品。裴李岗人已开始定居,在临河岗地搭建茅屋。男人们耕田、打猎、捕鱼,女人们加工粮食、饲养畜禽、起火做饭、制作衣服。他们用刻在龟甲、骨器和石器上符号式的原始文字来记事,还佩戴骨饰和松绿石饰品,吹奏骨笛,建有公共氏族墓地。[6]

男耕女织、耕读渔樵,如此质朴安详的景象,8000年前就存在于中原大地上了。那时的人们,“阴阳和静,鬼神不扰,四时得节,万物不伤”[7]。他们不知道什么是新石器时代,他们只是自在而轻松地生活着。阳光灿烂的日子,他们面孔黝黑,表情鲜亮,眼前是一片未知,也是一片希望。他们站在希望的田野上,期待着无穷无尽的明天,在大地上默然降临。

考古学家赵世纲先生曾写下这样的话:“西亚的新月形地带和中国的嵩山东麓,好像东西并列的两座灯塔,远在8000年前,同时出现于亚洲的两翼,标志着东半球进入了‘农业革命’新时代的黎明时期。”[8]

1921年4月,中华民国北洋政府农商部矿政司顾问、瑞典地质学家安特生从河南省渑池县徒步来到仰韶村,在村南约1公里的地方,发现了一些被流水冲刷露出地面的陶片和石器剖面,在夹杂着灰烬和遗物的地层里,他居然挖出了一些零散的彩陶片。那是世人第一次触摸到仰韶文化的神秘宝藏。

这一年秋天,在工商部地质调查所、河南省政府、渑池县政府的支持下,安特生、袁复礼、师丹斯基等人一起发掘了仰韶文化遗址。自那以后,一直到2000年,已经发现的仰韶文化遗址有五千多处[9],仰韶文化的持续时间,大约在公元前5000年至前3000年,覆盖区域北到河套内蒙古长城一线,南抵江汉,包含了今天的青海、宁夏、甘肃、内蒙古、陕西、山西、河南、河北、湖北等九省区,它的中心区,在豫西、晋南、陕东一带。尤其到了仰韶中晚期(距今5000年左右),仰韶文化茁壮成长的中原地区更“成为中华文明总进程的核心与引领者,形成华夏文明的主干和根脉”[10]。

安特生从仰韶村的土地里挖出第一片彩陶片整整一百年后(也是中国考古学诞生一百周年),2021年4月,我来到巩义市的双槐树遗址。从这一遗址向北2公里,就到黄河岸边;向西4公里,伊河洛折而向北,汇入黄河;向南,是华夏的圣山——嵩山。遗址东西长约1500米,南北宽约780米,残存面积达117万平方米,处于河洛文化中心区。这里保留了距今6000年至5500年的大型聚落遗址,包括三重环壕、大型中心居址区、广场、围墙、墓葬区的遗址,这中原仰韶文化最辉煌的都邑,让我感叹那个遥远时代的伟力与壮阔。在新石器时代遗址里,我见到的也不只是司空见惯的生产工具——石斧、石铲、石锛,还有早期农业文明的动人细节,尤其是那件活灵活现的牙雕家蚕[图2-2],令我惊讶于那个年代造物之精美。

牙雕家蚕是用野猪的獠牙雕刻的,是中国最早的骨质蚕雕艺术品,距今已有5300多年。它虽然长度只有6.4厘米,宽不足1厘米,厚0.1厘米,却无比的写实,乍看上去,恍如一只白胖白胖的蚕,在叶脉上轻轻地蠕动。更值得一提的是,野猪的獠牙质地近乎透明,与春蚕吐丝时身体透明的状态完全吻合;而它微微弯曲的体态,亦是吐丝阶段的标准动作。时隔近6000年,双槐树遗址的丝织品早已“零落成泥碾作尘”,唯有这只质白如玉的牙雕蚕,拒绝了腐烂与降解,保留了大河之滨农桑文明的动人瞬间。一只微小的牙雕家蚕,不仅带着我们返回了古代丝绸之路的空间起点之一——洛阳,也带着我们抵达了中国丝绸文明的时间源头。

所有这一切,都证明了以双槐树为代表的中原仰韶文化,已经率先缔造了那个年代的“发达文明”。

早在1987年,考古学家严文明先生就已提出,史前文化空间关系中存在着不平等的差序格局,即“中国史前文化是一种分层次的向心结构”,“中原文化区是花心”,“在文明的发生和形成过程中,中原都起着领先和突出的作用”,其他地区则是“花瓣”。“这样,中国的史前文化就形成了一个以中原为核心,包括不同经济文化类型和不同文化传统的分层次联系的重瓣花朵式的格局。”[11]

[图2-2]

牙雕家蚕,新石器时代仰韶文化

中国丝绸博物馆 藏

张学海先生认为,“重瓣花朵说”是多中心论基础上的中原中心论,不同于以往的中原中心论和单一中心论,可称为新中原中心论。“花心”“花瓣”的发展时有快慢、高低之别,并非同步直线发展。但在7000年以来的大部分时间里,处于“花心”地位的中原都是中国历史和中华文明最重要的中心,是文化与民族融合最主要的大熔炉。正是“花心”与“花瓣”、不同“花瓣”之间的互动作用,培育出中华文明之花。总之,在黄河中游的关中(陕东)、豫西、晋南地区,汇集着渭、汾、洛等黄河支流,那里孕育了古代中国最古老的文明。

1988年,费孝通先生在香港中文大学发表演讲时说:“中华民族多元一体格局存在着一个凝聚的核心。它在文明曙光时期,即从新石器时期发展到青铜器时期,已经在黄河中游形成它的前身华夏集团,在夏、商、周三代从东方和西方吸收新的成分,经春秋战国的逐步融合,到秦统一了黄河和长江流域的平原地带。汉承秦业,在多元的基础上统一成为汉族。”[12]

黄河中游地区(即“中原”地区),就这样成了中华文明的肇始之地,我们称之为“华夏”[13]。[13]关于“华”,一指华山,一说是华胥古国,也就是伏羲氏母亲华胥氏生活的国度,那里正处于仰韶文化区,也是“华”族的地理坐标(甚至有人认为,“华夏”就是“华胥”的谐音[14]),而“夏”,则是指中华历史上第一个古代王朝——夏朝(夏族),它是中国历史的时间起点;还有一种相近的说法,如前所述,“华”就是“花”,具体说,是玫瑰花,是仰韶文化的“一种标志”,它与华山有关,因为它是以华山为中心的仰韶文化庙底沟类型的标志物,后来泛指美丽而有光彩的事物,夏者,大也(一说“夏者,雅也”),孔颖达《春秋左传正义》疏曰:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”华与夏,都成为优雅、美好的代名词,成为对文明水准的评述,无论用“华”“夏”哪个词形容,中国,都是美之国,“华、夏一也”。

一件来自仰韶文化的彩陶几何纹钵,背后隐伏着遥远而苍茫的黄河,让我看到了故宫藏品与山河大地的血肉联系。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。