1450年后,即约距今540年是中国近8 000年来气候最为寒冷的阶段,气温明显低于前3个时代(见图1.5)。

一、文献资料量化后的分析

将大量文献资料经过系统加工整理,使它们按统一标准量化(详见附录),我们进行了这样尝试,总结出14个表格作为附表,并根据它们进行分析,得到反映本时代冷暖情况的一些特点:

1.寒冷年次数呈增多趋势

上个时代(即相对寒冷时代,1050~1450年的400年间)华北区和华中区的极大寒年和特大寒年分别为3年次和10年次,华南区寒冷年有8年次(见附表5);本时代的前450年(1450~1900年)中华北区和华中区的极大寒和特大寒年分别为17年次和40年次,华南区寒冷年有147年次(见附表10,11,13),寒冷年次数增多。华南区1401~1900年间5个世纪的寒冷年次分别为7,30,28,40,46,基本上也是增多。再具体看华南区1501~1900年中寒冷情况:寒冷年共144年次之多,即平均不到3年就有一个寒冷年度出现;其中以“大寒”(2级)年最多,计70年次,约占总寒冷年次的48%;“特大寒”(3级)年也不少,计有15年次,约占总寒冷年次的10%。值得注意的是,1501~1900年的400年间,有“极大寒”(4级)年达3年次(见附表13)。

从多方面比较,可见本时代寒冷年次数显著增多。

2.寒冷现象愈见频繁

华南区1501~1900年间寒冷年次多达144次,具体看它的间隔情况(见附表14):其中连年寒冷与间隔1年的有92年次,间隔2~3年才出现寒冷年的有28年次,间隔4~5年才出现寒冷年的有12年次;如果将相隔5年及5年内即出现寒冷年合计起来,则有132年次之多,占此400年间出现寒冷年次(共144年次)的近92%。

400年间有117段两个寒冷期之间的较暖间隔阶段,其中间隔6个及6个以上暖年的仅有13段;间隔暖年最长的为11年(2段),分别在1590~1602~1614年;其次为间隔10年(1段),在1769~1780年;再次为间隔9年(1段),在1620~1630年;间隔6~8年的约78%分布在1697年前。可见1700年前寒冷年间隔较长,说明气温虽较前几个时代下降,但尚较温暖,后来寒冷年间隔缩短,说明气温更为下降。

华南区16世纪和17世纪中寒冷年尚能平均为3年多才出现1个,到18世纪已不到3年就有1个,19世纪更缩短为近2年就有1个(见附表13)。

3.寒冷程度更加严重

本时代不仅寒冷年次较上个时代显著增多,严重的寒冷(特大寒、极大寒)年次也有所增多,而且寒冷年间温暖间隔期缩短,连年寒冷也不少。更值得提到的是,寒害影响多次达到20°N以南,长夏无冬的海南,甚至万宁[15](18.8°N)也难幸免。从华南区1451~1900年的冷暖变化趋势也可看出是转冷(见附表12)。

本时代无论是相对寒冷年次,还是绝对寒冷年次,甚至寒冷的程度等,都超过了以往3个时代。

4.寒冷的高峰阶段

本时代虽为近8 000年来气温最低时期,但具体看,严重寒冷期在1626~1725年这百年间(见附表6~11,13),以1651~1675年最为显著。华北区达12寒冷年次(其中特大寒有4年次),华中区达13寒冷年次(其中极大寒有1年次,特大寒有3年次),华南区达9寒冷年次(其中极大寒有1年次,特大寒有2年次),正值“明清小冷期”中寒冷高峰。

徐近之统计长江流域一带河湖有记录的结冰年代,淮河达7次(1640~1720年间),汉水5次(1653~1691年间),太湖4次(1654~1700年间),洞庭湖3次(1653~1690年间),鄱阳湖1次(1670年)[15],也都在这期间。

5.气候转冷是渐变,并非突发

近8 000年来气候由暖转冷是分阶段、较长时期的逐渐变化过程,从本时代看,也是如此。

具体到1401~1900年的500年间气候变化趋势(见附表10,11,13),华北(各世纪分别为8,28,36,17,33寒冷年次)、华中(各世纪分别为21,52,45,45,66寒冷年次)、华南(各世纪分别为7,30,28,40,46寒冷年次)三区早期的寒冷年次都较少,表明寒冷状况尚不甚严重;晚期寒冷年次显著增多,呈逐步增加的趋势。

6.气候回暖程度有限

总起来看,本时代确是近8 000年来最冷阶段,但这期间气温并非直线式下降,曾有过数次回暖。从各区1401~1900年的寒冷情况及统计结果看,百年为阶段的回暖期,华北区在1701~1800年间,华中区在1601~1800年间,华南区在1601~1700年间,还有不少更短的回暖期(见附表6~8,附表12更清楚),但各世纪中的寒冷年次都比上个时代(相对寒冷时代)多(可与附表5中“华南区”比较),更甚于前个相对时代(温暖时代,可与附表4比较),可见回暖程度有限(见图1.5)。

从1050年后,我国历史上气温再也没有回升到隋唐时代水平;约1450年后,气温更加速转冷;到17世纪,达到顶峰,当时东北地区生长季比现在短20~30天,华北、华东地区比现在短两个多星期[16],可为佐证。

7.冷暖变化的复杂性

本时代,寒冷气候现象不仅在向来温暖的华南区屡见,而且寒冷年次出现情况既非从南向北依次增多,也非绝对随时间推移而增多(见附表9)。

再从1501~1900年间每10年及每25年中华北、华中、华南三区出现的寒冷年度(见附表6~9)具体分析,寒冷年度在三区出现并不一致;寒冷程度在同一寒冷年度中三区也有不同,各区寒冷延续时间也有差别,寒冷年分布并不均匀,每10年气候冷暖的确定需要考虑多方面因素(见附表12)。

我们从附表9中选取一部分寒冷年分布情况,改编成表8.5。从表8.5可以看到这样一些情况:

表8.5 华北、华中、华南三区几种寒冷年度分布情况

注:本表选取自附表9;表中标 者为特大寒年,标“___”者为大寒年,无标记者为较大寒年。

者为特大寒年,标“___”者为大寒年,无标记者为较大寒年。

①1571~1580年与1601~1610年这2个10年段中,寒冷年度出现与寒冷程度是随纬度升高而增多、加重,即以华北区最冷,华中区次之,华南区再次。

②1501~1510年、1511~1520年与1841~1850年这3个10年段中,地处中部的华中区反出现寒冷年次多、寒冷程度较重现象;其中1501~1510年间,以华中区最冷,华南区次之,华北区再次;1511~1520年间,华北区和华南区寒冷情况与华中区相比就很悬殊,当然华南区又较华北区冷些;1841~1850年间,华中区寒冷情况与其他两区相比也很悬殊,但这10年间是华北区较华南区冷些。

③1521~1530年与1731~1740年这2个10年间,呈现出华南区最冷,华中区次之,华北区再次;以1731~1740年间这种情况更为显著。

④1781~1790年间,则呈现出华中区较暖、华北区和华南区寒冷年次都较多、华南区更冷些的情况。

虽然气候变迁过程中存在着冷暖波动,但它们变化很不规律,反映到温度变化曲线则是波峰与波谷不是简单重复,每次冷暖起伏所持续时间并不相等(见图1.5)。这种状况在较大范围和较长时期内是如此,即使是华南区在公元1500~1900年这样较小范围和较短时期内也是这样(图8.3)。说明冷暖变化的复杂性。

8.多种因素影响气候冷暖变迁

华北区虽处纬度较高,然而本时代出现寒冷年次及同时发生寒冷程度不少都逊色于华中区,甚至不及华南区(见附表9;再对比附表5,10,11,13),前面已涉及部分这个问题。再如1401~1900年间,极大寒在华北区仅15世纪后半期出现1次,华中区却在15世纪、17世纪和19世纪出现3次,华南区也在16世纪、17世纪和19世纪出现3次。

从表8.6中可以看到,地理位置居中的华中区在1401~1900年的500年间,寒冷年次却都多于南北两区——华南区和华北区;1601~1700年的百年中,不仅是华北区,而且华中区和华南区都呈现寒冷年次较少的时期;1701~1800年间,华南区寒冷年次较多,华中区此时与上个世纪(1601~1700年)持平,华北区却是较少时期。寒冷年次减少及出现的时间三区也不一致:华北区表现为幅度较大(在1701~1800年间较前后世纪减少约一半),华中区表现为时间较长(在1601~1800年的2个世纪),华南区则较上个世纪(1501~1600年)下降幅度要小。

表8.6 公元1401~1900年华北、华中、华南三区每世纪寒冷年统计结果对照

注:选取自附表10,11,13。

华南区冷暖状况也是很复杂的(见附表12),说明气候冷暖变化是多因素造成的。

虽然相同寒冷等级在华北、华中、华南三区中表现有差别(详见附录),但可以肯定的是,具体来讲,气温并不完全是依纬度升高而降低,影响气候冷暖变迁是多因素相互作用的结果。

图8.3 1500~1900年华南区冬半年冷暖变化示意图

二、异常的寒冷情况

以华南区而论,约1450年以来,寒冷年增多,寒冷程度加强。每当气温显著下降,寒冷发生,本区就有相当一些地方出现“草木枯”,“树木皆枯”,“树木枯死过半”,“椰、榔萎败”,“榔、椰树木多伤”,“槟榔尽枯”,“草木、槟榔多枯”,“竹林多陨折”,“陨草”,“赤禾”,“杀晚禾”,“杀薯”,“伤杂粮”,以及危害人、兽、畜、鱼、鸟等灾害。尤以1506~1507年、1655年及1892~1893年的3次极大寒出现时更为严重(图8.4)。

图8.4 华南区3次极大寒涉及的部分地方

1506~1507年(明正德元年冬)的极大寒史料虽最少,但很有价值。正德《琼台志·纪异·祥瑞附》:“正德丙寅(元年)冬,万州雨雪。”同书引明代万州籍举人王世亨歌:

撒盐飞絮随风度,纷纷着树应无数。

严威寒透黑貂裘,霎时白遍东山路。

老人终日看不足,尽道天家雨珠玉。

世间忽见为祥瑞,斯言非诞而非俗。(https://www.xing528.com)

粤中自古原无雪,万州更在天南绝。

岩花开发四时春,葛衫穿过三冬月。

昨夜家家人索衣,槟榔落尽山头枝。

小儿向火围炉坐,百年此事真稀奇。

沧海茫茫何恨界,双眸一望无遮碍。

风冽天寒水更寒,死鱼人抬市中卖。

优涯沾足闻之经,遗蝗入地麦苗生。

疾历不降无天扎(折),来朝犹得藏春冰。

地气自北天下治,挥毫我为将来记。

做成一本长篇歌,他年留与观风使。

这次极大寒虽未见其他有关资料,但我们反复分析,认为它是科学记录之一,很能说明问题。明代万州即今海南万宁[16](约18.8°N),在海南岛东南海滨,常年受寒潮的影响很小,受南海的调节作用却大,属热带气候,为我国无冬地区之一,明正德时与今是相类似的。但正德元年冬,这里不仅飞雪,并且“霎时白遍东山路”。所谓“东山”并非山地丘陵。1980年12月我们到万宁考察访问,才知“东山”只是该县东海滨一级阶地,海拔略超过200 m,可视为平地。这是我国近8 000年来平地积雪的纬度最低处。从当时人们纷纷“索衣”,“严威寒透黑貂裘”,小儿围炉烤火,平地槟榔枝条落尽,溪鱼、蝗虫冻死等情况看,降温幅度之大,极端最低气温之低,不言而喻。只有我国历史时期极大寒潮中最猛者,自北而南,渡海直达万州,才会使华中区以北的飞雪冬景在中热带的万州出现。

1655年2月9~10日(清顺治十二年正月十五至十六日)福州一带出现的极大寒史料略多,以(清)海外散人《榕城纪闻》[17]为详:清顺治十二年

正月……十五日,大雪,山上积至一丈,平地五尺。

十六日,地冻冰,河水凝结,可载行人。

关于此次降雪,福州[18]以南闽东南沿海平地,同安[19]、漳浦等地都有记载可考;此外,海拔200 m以上的闽西沙县,闽南漳平,闽西南龙岩[20]、上杭、武平等地,在同月或相距较近的日子里都有降雪记载,可以为证。值得注意的是:福州出现“地冻冰,河水凝结,可载行人”,此处“河水”当是福州一带闽江支流。这些河流封冻,可载行人,这不仅是近8 000年来福州唯一极寒冷现象,而且也是我国南亚热带北缘冬季小河封冻的唯一记录。唯有极大寒潮长驱南下,直达福州一带,才能使暖温带及其以北冬季冰天雪地、河水断流情景,在通常冬季较暖的福州一带出现。在同时期,华中区出现“大寒”,华北也出现“较大寒”。如华中区的《上海志》《太湖备考》等称:“东海冰,东西舟不通,六日乃解”;“大冷,浦水皆冰”;“大寒,太湖冰厚二尺,二旬始解”;都可为证。

1892~1893年(光绪十八年冬)华南区再次出现极大寒。据文献记载,当时闽、台、粤、桂、琼等广大地区出现大风,大幅度降温,冰、雪、霜等罕见的严重寒冷景象。当时闽浙总督谭钟麟奏报:

闽省向来冬不见雪,或偶尔落地即化,从无积雪厚数寸者。光绪十八年十一月二十八日(1893年1月15日)朔风严寒,入夜瑞雪缤纷。至二十九日(1月16日),平均雪深四五寸。

这还是因谭奏报时,雪尚未停息。据福建的《莆田县志》(1965年版)、《长乐县志》(民国六年版)、《龙岩县志》(民国三十四年版)、《上杭县志》(民国二十七年版)、《连城县志》(民国二十八年版)、《长汀县志》(民国三十年版)、《平潭县志》(民国十二年版)、《永福县志》(今永泰县,民国十一年版)、《同安县志》(民国十八年版)、《大田县志》(民国十七年版)等记载,这场雪平均积雪深1~3尺许。《同安县志》称:“问之八十老翁,均以不经见云。” “金门、厦门大雪盈尺,为百年所未有,澎湖虽无雪,而奇寒略相似。”[21]

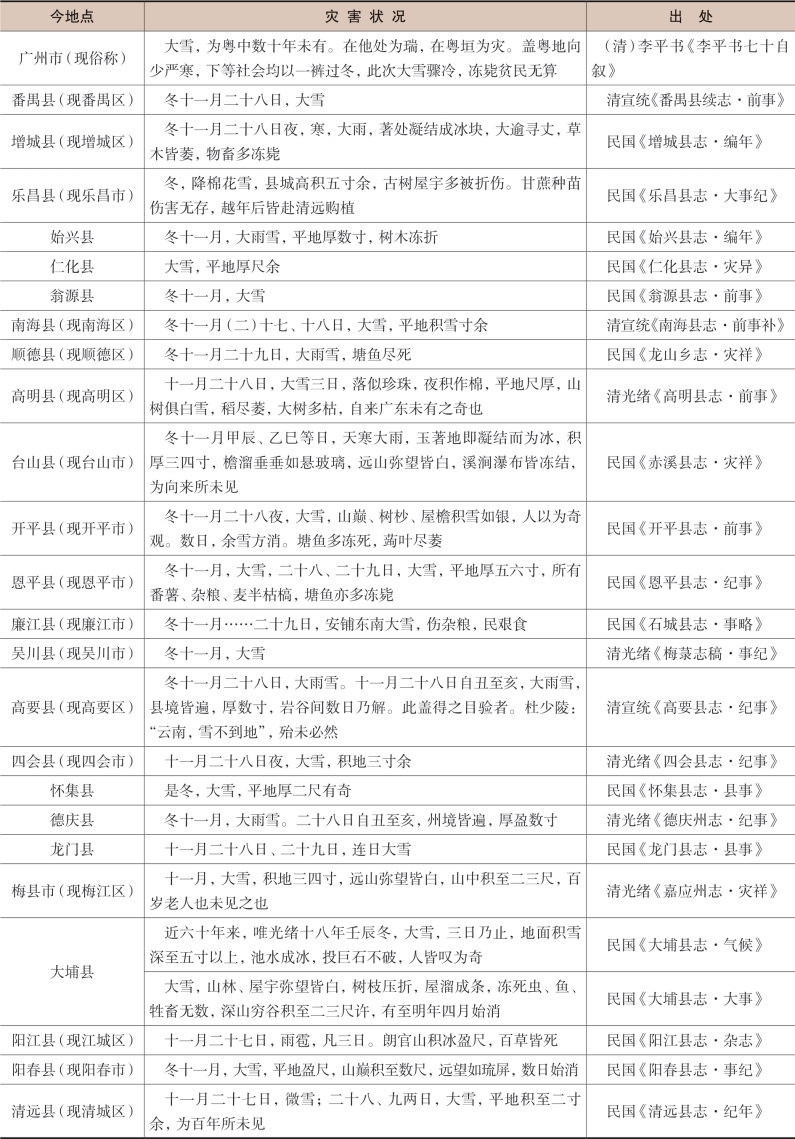

广东南海之滨或滨海的热带气候地区也有不少冰天雪地记载,尤其是对此次降雪、低温也有较多记载(表8.7),明确记载的涉及今三十余地。

表8.7 清光绪十八年冬广东降大雪、低温记载

(续表)

注:此表乃整理原资料,并略有增补(2017年注)。

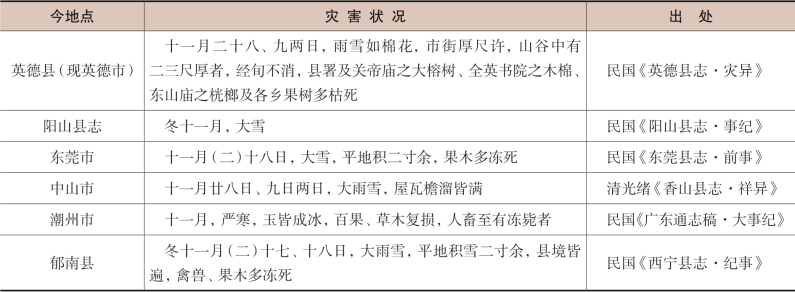

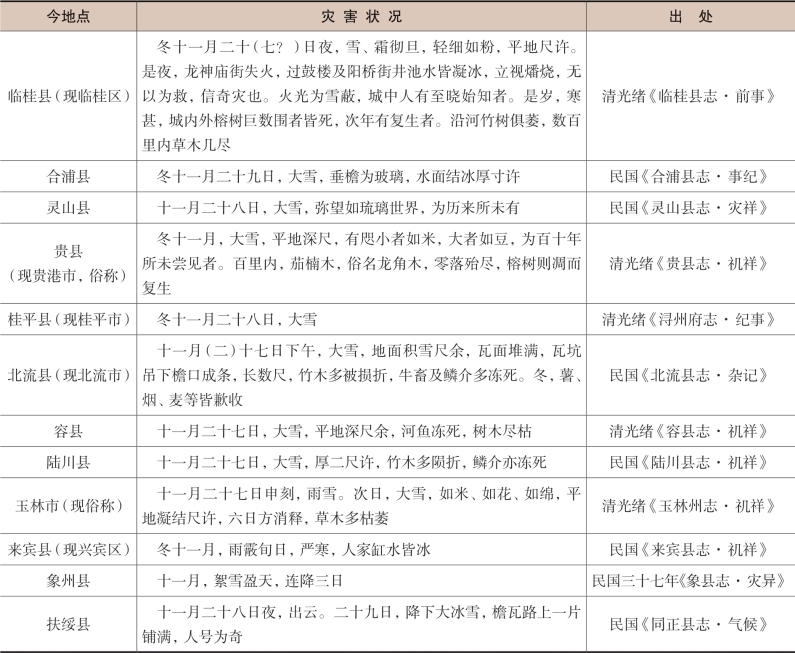

广西对此次降大雪、低温也有记录(表8.8),以东南部的记载较多,尤其是南部的合浦县还出现“水面结冰厚寸许”。

表8.8 清光绪十八年冬广西降大雪、低温记载

注:此表乃整理原资料,并略有增补(2017年注)。

台湾岛上对此次降大雪、低温也有反映:

(新竹县:)冬,大雪,连下三日,平地高丈余,深山中尤甚,树梢堆积,断者无算[22]。

(苗栗县:)冬十一月,大雪[23]。

(澎湖县:)十一月,天大寒。内地金门、厦门大雪盈尺,为百年来所未有。澎虽无雪,而奇寒略相等[24]。

(现属屏东县:)恒邑四时皆春,童稚不知有雪。光绪壬辰冬十月丙子初更,始而微风细雨,继闻有错落之声,视之则雪子也[25]。

尤其是处于南端无冬的恒春(120.7°E,22.0°N),冬十月丙子初更,竟也落过雪子。

海南岛对此次降雪、低温记载不多见,北缘琼山(约19.9°N)民国《琼山县志·事纪》记述当时:

十一月,大雨雪,寒风凛冽,前所未有。贫者冻死,溪鱼多死,浮水面,箣竹尽枯。屯昌一带更寒冷。

同时反映“屯昌一带”(今屯昌县,19.3°N)虽地处海南岛中部丘陵地带,却“更寒冷”。

福建以北地区,据大量文献综合分析,如民国二十二年《吴县志》称当时“大雪严寒,太湖冰厚尺许,不能开船”;民国七年《上海县续志》:“黄浦江封冻,经旬不化”;浙江萧山、富阳、嘉善、德清、慈溪、余姚、临海等地江河封冻十余日,花木果实被冻俱死;《大田县志》载:“光绪十八年十一月二十七日(1893年1月14日)大雨雪,三日堆三尺许”;尤其是《双清书屋吟草》中(清)王樾的记实诗《苦寒》:

阴凝届严冬,祁窗亦常耳。

独有岁壬辰,纪月适在子。

一风五日鸣,月晦犹未已。

檐日蔽昏黄,斜景促短晷。

围炉火无功,出户冷透髓。

城郭市声稀,驿路断行李。

大地气不温,重衾疑浸水。

曾闻钱塘潮,冻结平如砥。

又闻淮海滨,弥望坚冰履。

古老多未经,我生乃值此。

慨念无告民,半作沟壑委。

请命代群生,速祝三阳起。

可见这次寒冷影响范围广大,降雪过程长达5日之久,寒冷程度也是罕见的。

据当时我国少数地方开设不久的气象记录,1892~1893年冬季极端最低气温:香港为0℃(1893年1月18日),上海为-12.1℃(1893年1月19日),天津为-17.8℃(1893年1月)[17]。现在常年情况下,1月平均气温:香港为14℃左右,上海为3℃左右,天津为-4℃左右。比较一下,当时的极端最低气温显然要比常年的低得多。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。