距今940~540年(1050~1450年),即从北宋中期至明代初中期约400年间,是中国历史时期冬半年气候冷暖变迁总趋势中的第三个时代——相对寒冷时代。当时气温虽低于相对温暖时代,更低于温暖时代,但却比寒冷时代要高。从图1.5也可看出本时代冷暖起伏较大,但气温变化高峰与低谷在近8 000年来都未达到极端。

本时代,野象和野犀都难以在华中区(长江流域为主)一带立足,进而南迁到华南区(珠江流域为主)一带(见图6.2、表8.1)。

我们将华北、华中、华南三区近1 900年来的寒冷情况确定统一的标准,按寒冷的强烈程度分为较大寒、大寒、特大寒、极大寒四类(详见附录)。

本时代的寒冷情况是:华北区出现特大寒3年次;华中区却有特大寒9年次,极大寒1年次;华南区极大寒明确的有1年次,特大寒2年次,大寒2年次,较大寒3年次(见附表5)。这些寒冷年度的统计情况显示出:它们在各区反映的具体寒冷年与次数都不一致;它们是分散在各个世纪内,但有次数逐渐增多、寒冷逐渐加强趋势,虽然中间有一段时期更为强烈些;在华北、华中、华南三区内的具体气候也是冷暖交替。

值得注意的是,本时代具体气候波动情况与前2个时代有很大不同。据上个时代靠后的1050年间统计,华北区严重的寒冷才出现10年次,华中区更只有5年次(见附表4);本时代虽然华北区异常,但华中区与华南区都呈现寒冷年次明显增多趋势,并且华南区还有一些极大寒、特大寒因年代不明确,暂未列入表内。

前述(详见第三章)宋大观四年(1111年)极大寒潮侵袭,福州、蒲田、泉州一带气温约降到-10℃,使福州一带十多县荔枝冻死。《墨客挥犀》称甚至有350年以上树龄者,可见这样的寒冷天气在此之前是十分罕见。值得注意的是,大观后的福州等地荔枝“又数年始繁茂”,反映在其后可能还有较为严重的寒冷、低温出现过。(元)陆友仁《砚北杂志》则称太湖洞庭山一带,“宋政和元年(1111年)[12],冬大寒。秋,雪尺余,河水尽冰,凡橘皆死”,太湖冻结,可通车马。显然是由持续而严重的寒冷毁灭了唐代即已存在的大片橘园。

华北西部的经济栽培竹林,在本时代也有变迁。隋唐时,官营竹园(司竹监、司竹园)之一在今陕西周至、户县一带,而上阶段在淇水流域的淇园为中心的另一官营竹园,北魏时已衰败,本时代则迁至怀州河内县(今河南沁阳),反映了本时代气温比以前低,地处较北的原有竹林产竹已不如前。《太平寰宇记》称,司竹监:

汉官有司竹长丞,魏、晋河内园竹各置司宇之官。江左省,后魏有司竹都尉。北齐、后周俱阙。隋有司竹监及丞,唐因之,在京北、鄠、盩厔、怀州、河内。皇朝唯有鄠、盩厔一监,属凤翔。

表明南宋时,官营竹园又有变化。明末清初,周至、户县一带竹园衰败。河南淇县之竹在元代曾一度有所恢复,明清时又缩小[13]。

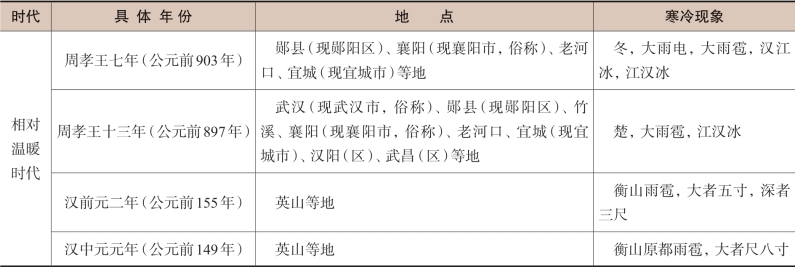

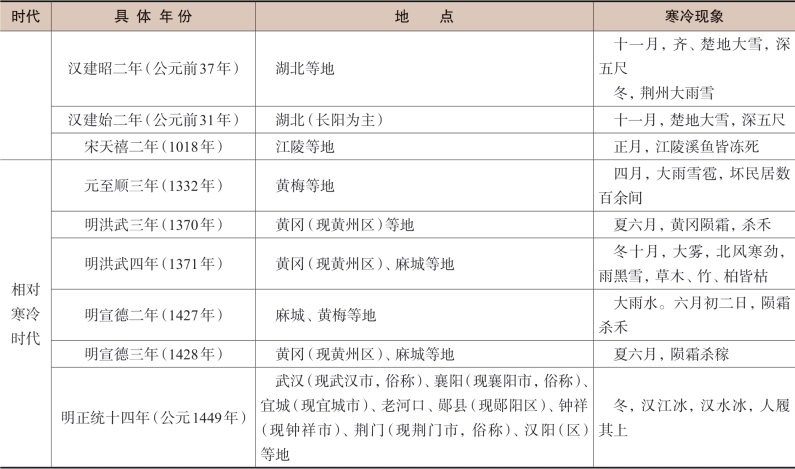

从湖北省百余种地方志中选录出1450年前的严重寒冷情况(表8.4),也可看出湖北省1050年前(约有2 000年)有记载的较严重寒冷年仅有7年次,至少约平均286年才出现一次;距今940~540年相对寒冷时代(期间400年)有记载的较严重寒冷年却有6年次,平均约67年就出现一次,显然后者寒冷年次有所增多,气温也低于前者。

表8.4 湖北省公元1450年前严重寒冷情况

(续表)(https://www.xing528.com)

注:本表中政区后注释乃2017年所加。

徐近之据大量历史文献统计出的《长江流域河湖结冰的年代》表中,1450年前(即本时代及其以前)具体河湖结冰年代有:淮河4次(225年,515年,1186年,1219年),汉水4次(公元前901年,公元前879年,1416年,1449年),太湖3次(1111年,1329年,1353年)。可见,本时代河湖结冰较多,间冰期都较短,因而也较以往气温下降。

(宋)周去非约在淳熙元年至五年(1174~1178年)任钦州州学教授(学官名),后在《岭外代答》记载道:

钦之父老云:“数十年前,冬常有雪,岁乃大灾。”盖南方地气常燠,草木柔脆,一或有雪,则万木僵死。明岁土膏不兴,春不发生,正为灾雪,非瑞雪也。

所称“数十年”,约在12世纪初。此前,钦州无雪,与当时福州“常时霜雪寡薄”相类似。然而1110~1111年前后却常降雪,致使“万木僵死”,即大片热带林被冻死,与福州等地荔枝树地上部分都冻死何其相似。充分说明,是同期极大寒潮侵袭之缘故。值得注意的是,《岭外代答》中的“常”字,表明当时钦州冬季降雪不止一次,因此该地发生过的特大寒,甚至极大寒年在一次以上。这样,本时代华南区的特大寒、极大寒年应更多,冷暖变迁也更频繁、更为复杂。

太湖一带寒冷摧毁橘园,福州一带冻死荔枝树,钦州一带“灾雪”,都发生在1111年前后,可见当时寒冷范围大,时间持续了相当一段,是典型的严重降温阶段。当然,其后气温又有所回升。岭南一带野象、野犀仍活跃。

本时代我国西南气候变迁状况,于希贤进行了较深入研究[14]。作为滇中高原和横断山脉地理分界线的点苍山,其19峰海拔都高于3 000 m,苍山洱海山明水秀,苍山上的雪是重要风景名胜点,早为人们所注目。(唐)樊绰《蛮书》载:“玷苍山(即点苍山)……东向洱河……山顶高数千丈……冬中有时堕雪。”这与早于此的闾丘均(公元712年前后入滇)、杜光庭等人描绘当时点苍山的诗中未提及积雪,热带亚热带动物犀、象,变温动物柞蚕,农作物等差异,都表明唐代温暖。然而,到12世纪末,王庭筠描绘大理景色的诗中有:

挂镜台西挂玉龙,半山飞雪舞天风。

寒云直上三千尺,人道高欢避暑宫[13]。

反映南宋时,点苍山就有积雪,气候相当寒冷。至元十七年至二十五年(1280~1288年)郭松年到大理,记载:“若夫点苍之山……峰峦岩岫,萦云载雪,四时不消。”[14]说明不仅“峰峦”上,而且岩石、谷地间也都“载雪”,反映元代气候寒冷,点苍山终年积雪,雪线还较低。约洪武十七年(1384年)后到大理的张来仪在《点苍山歌》中道:“云气半峰飞白雪,水光一镜落青人。”都反映气候在元末明初曾一度稍有转暖。成书于公元1455年的景泰《云南图经志书》把“群峰夏雪”誉为“胜览”,并注:“点苍十九峰,六月尚有积雪。”其后,童轩《点苍山》诗、杨士云《苍洱图说》文、杨慎《游点苍山》文与《滇南月令词》、李元阳《咏雪》、王士性《点苍山歌》以及嘉靖《大理府志》《徐霞客游记》等记录点苍山终年积雪,史不绝书。反映200多年来,当地气候一直寒冷,明末气候也比现在寒冷得多。大量的记录表明清代前期气候寒冷,中期冷暖交替,后期气候转暖。

云南气候变迁与中国近8 000年来气候变迁基本是吻合的,尤其是点苍山在1733年前后,夏季雪开始消退;1741年以后,夏季已无明显积雪;中国近8 000年来气候到18世纪中叶已逐渐有所回升(从图1.5可以明显看到这种动态变化)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。