1.课程内容简介

平面任意力系是平面力系的一般情况,即更具有普遍性,因而“平面任意力系的简化”对理解实际中的平面力系问题中的力系等效作用具有实际意义,其不仅是平面任意力系平衡条件给出的前提,是理解空间力系等效作用的重要基础,也是动力学中力和运动关系的分析和刚体惯性力系简化理解的关键。同时,“平面任意力系静平衡求解”是静力学的核心内容,是培养受力分析和平衡求解思维及能力的关键基础。

平面任意力系的简化的重要理论基础是“力线平移定理”,平面任意力系的简化又是建立静平衡方程的前提,故“平面任意力系静平衡求解”部分授课内容主要有:

第一,掌握力线平移定理及其实际应用意义,并能基于该定理对平面任意力系进行简化分析;

第二,理解力系的简化和等效,基于简化结果掌握平面任意力系平衡条件,能够建立平衡方程对平面任意力系静平衡进行求解;

第三,重点掌握物体系静平衡分析求解的思路和方法。

2.课程设计思路

第一,课程的引入。首先列举实际工程中的平面任意力系应用实例,说明平面任意力系普遍存在。从而引导学生思考:平面任意力系平衡条件如何得到?由此引入本节学习目的。这里“力线平移定理”的引入即是“将复杂问题简单化,认识事物本质,掌握规律”科学思维方式建立的过程。

第二,课程的深入。“力线平移定理”的讲解和实际应用举例,此处通过实例分析,不仅让学生体会学有所用,培养其分析解决问题的能力,同时延伸到为人处世哲学。

从“平面任意力系简化分析”中引出工程实际中普遍存在的固定端约束约束力分析,再次感悟“将复杂问题简单化”科学思维方式建立的魅力所在。

第三,课程的升华。通过多个实例分析总结平面任意力系中“物体系静平衡求解”的求解思路和方法,通过“整体和局部的辩证关系”说明树立全局观念、立足整体、统筹全局、选择最佳方案、实现整体的最优目标,从而得到解题的最佳方案。

3.具体实施方案

第一,课程内容导入。首先由“武汉长江大桥”和“哈尔滨松花江铁路桥”的主桁架结构(如图2-8所示)受力分析实例展示和讲解平面任意力系的普遍存在。简单回顾前两种简单力系——平面汇交力系和力偶系的合成和平衡的学习思路和目的,即得到力系的平衡条件和等效力系,通过对比,引导学生思考:“平面任意力系平衡条件如何得到?任意力系的力作用线可否移动使其汇交一点?”牛顿说过:“简单的事情考虑很复杂,可以发现新领域,把复杂的现象看得很简单,可以发现新规律。”

此处通过类比、总结,培养学生将复杂问题简单化的科学思维。且以实例分析对学生进行能力前测和后测,不仅帮助学生体会学习定理的意义,而且激发学生的学习兴趣,同时联系实际生活与工程实际,让学生体会学有所用,培养其分析解决问题的能力。

图2-8 平面任意力系实例(https://www.xing528.com)

第二,课程内容讲解。

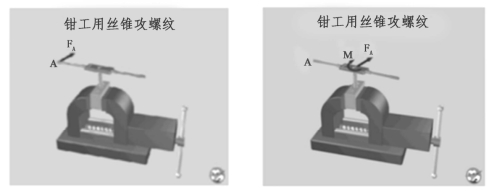

授课环节1:在“力线平移定理”讲解中引入丝锥攻螺纹(如图2-9所示)作用力偶而不作用力的实例分析,由实例分析得出:适当形式的力作用在适当位置,才能产生适当的作用效应。让学生深刻理解力对物体的作用效应和力(力系)的等效(简化),并由此延伸出“做人做事要有一定的原则并运用适当的方法,才能实现目标价值”。

图2-9 丝锥攻螺纹

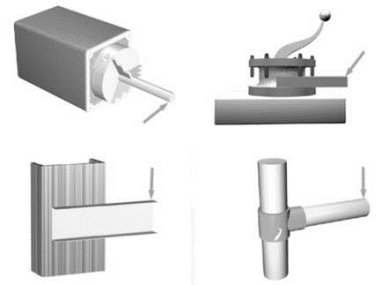

在通过课堂互动充分巩固平面任意力系简化结果分析以后,以多个工程实际中的固定端约束实例(如图2-10所示),让学生能够运用“平面任意力系的简化”来解释平面任意力系作用的实际问题。不仅再次强化知识的工程应用,而且有利于学生分析解决问题能力的培养。

图2-10 固定端约束实例

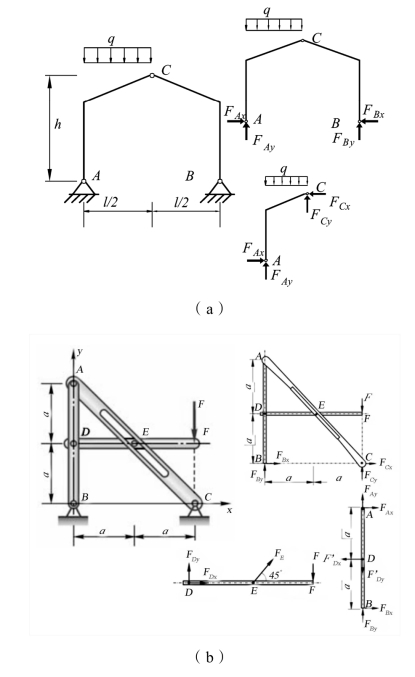

授课环节2:物体系是由几个物体组成的,可分别对整体及各个物体进行受力分析和求解,因而系统的未知量求解依据分析对象和求解顺序可列出多个平衡方程,求解方法多样。学习“物体系静平衡求解”不仅是要巩固平面任意力系平衡条件的应用,更重要的是针对目标,如何选择最优解题方案快速、准确求解,故此部分授课对例题、习题不仅要有量的训练,还要有方法的总结。因此,这里通过多个例题(如图2-11)的分析讲解,试图论证:大部分问题都是通过“先整体后局部”来分析或求解,因为对于要求解的目标未知量,往往只有在整体分析后,才能清楚尚且欠缺的方程数目和分析对象,才能针对性地选择局部研究对象,列出适当的最便于求解的独立平衡方程;这正是由于系统整体决定局部,而部分不能决定整体,故要从整体上把握物体系所有局部刚体间的联系。

由此可结合马克思主义哲学原理中的“整体与部分的辩证关系原理”来理解。整体决定部分,部分不能决定整体,要从整体上把握事物的联系:① 二者的内涵不同:整体是指事物的各内部要素相互联系构成的有机统一体及其发展的全过程,部分是指组成事物有机统一体的各个方面、要素及发展全过程的某一阶段;② 二者的地位与功能不同:整体居于主导地位,统帅着部分。所以无论是我们在解题中为了寻找最优方案而建立科学思维的过程,还是处事做事中,都需要牢牢把握整体与部分的辩证关系方法论:我们应当树立全局观念、立足整体、统筹全局,选择最佳方案、实现整体的最优目标,从而达到整体功能大于部分功能之和的理想效果,同时必须重视部分的作用,搞好局部,用局部的发展推动整体的发展;在处理个人、集体和国家的利益时,注意既要反对只考虑整体利益,忽视局部利益的做法,又要反对只重视局部、部分利益而置整体利益于不顾,把整体和部分割裂开来的做法。

图2-11 物体系静平衡求解实例

4.教学效果和反思

在以前的教学过程中,对于此部分内容主要是根据学生的知识特点和思维特点进行教学设计,力求把重难点讲清楚,故采取的教学策略为:注重逻辑紧密,强化教学层次,递进式推进重难点内容,具体体现为“实例展示→概念介绍→对比分析→问题引入→能力前测→重点讲解→能力后测→分析推理→难点讲解”。但在考虑了育人目标之后,则根据教学内容首先进行了思政元素总体规划——科学态度和思维方式,然后在教学设计的各个环节均围绕这一核心元素进行思政点的融合:引导学生树立将复杂问题简单化的科学思维;培养学生做人做事的科学态度,进行价值引领。

此部分内容在理论铺垫之后,主要是利用平面任意力系的平衡条件进行物体系实际问题求解。故在知识目标、能力目标培养之余,主要育人目标就是引导学生树立解决问题的科学思维和科学态度。从学生反馈来看:物体系平衡求解方法的理解结合“整体与部分的辩证关系原理及方法论”讲解,使他们理解更透彻,印象更深刻。不足之处在于:学生期望在原理及方法论之外,能结合其他具体实例,生动地让他们自主联系到问题的求解方法;且这部分内容颇多,再在课堂结合思政元素进行提炼,三个学时内较难完成,使得教学节奏过于紧凑。因此,如何利用混合式课程开展,把这部分的“课程思政”形成一个有效整体,需要日后进一步优化教学设计。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。