中国的稻作文化在湖湘大地形成以后,开始东扩西进,北上中原。学界认为,炎帝氏族北上中原主要有东、西两条通道。

古人类学家、旧石器考古专家李占扬描绘了东路的“江淮通道”:“走长江中游地区进入黄淮河平原。”[1]151农史专家卫斯描述了西路的“南阳通道”:“溯汉水入陕南,入丹江口直至中原。”[2]

著名农史专家、中国农业历史学会副理事长游修龄认为:“稻作是从南方传入北方黄河流域的,而史书记载的少数民族动态则是自北而南迁徙的。自南而北迁徙的资料要少得多。民族迁徙不论自北而南或自南而北,应该是交互都存在的,由于种种原因,特定的时期有主流的迁徙方向也是存在的。就稻而言,向北传播的时间远早于少数民族自北而南的迁徙,黄河流域在新石器时代的龙山文化时期(距今4000多年)从陕西、河南到山东都已有稻。但南方的粟和麦要迟到约3000年前才有。”[3]游教授的观点说明炎帝氏族向北迁徙的时间“远早于”北方民族南迁的时间,并且这个向北迁徙的时间不会晚于距今4000年。

稻作农业的传播就是部族的迁徙,著名历史学家蒙文通指出:“炎族北侵,利在变麦田为稻田。”[4]48生机勃勃的炎帝氏族在中原显示出明显的生产力优势,不但粮食生产规模大,玉器的制作工艺也明显地高于同期的黄河流域,农业、手工业整体发展状况以及社会分工与交换更比中原发达。

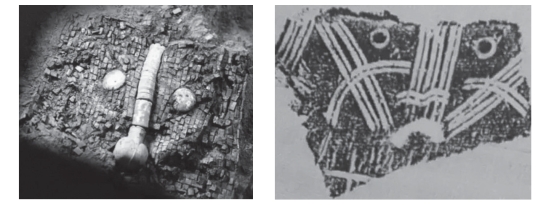

湖南省社会科学院区域文化品牌研究中心常务副主任、研究员周行易在《对中华文明探源工程的几点质疑》一文中指出:作为中华文明探源工程起点的河南省二里头遗址,其青铜文化不是诞生于本土,而是来自距今4500—3900年的南方;那条象征二里头文化精魂的绿松石龙,其绿松石来自湖北石家河文化区,而龙面原型,来自湖南高庙文化,比二里头早了4000多年。[5](见图3-1)这一分析证明了南方文化与中原文化的某些渊源关系。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图3-1 二里头出土的绿松石龙形器头部特写(左)与湖南高庙文化中的距今7800年的“龙面”(右),图片来自周文的插图

傅斯年在《〈新获卜辞写本后记〉跋》中记述了南方部落在黄河流域和汉水流域的势力范围:“祝融诸族在虞夏商周间的分布,实在洛邑迤东,河南北岸甚宽广之区域,东经许郑(河之南)卫(河之北)各地,逾曹滕诸境,直括淮水之北,凫峄之阳,而抵瑯琊东海。又有西北上的一支,在河东汾水区域。更有西南部的一堆,在今湖北境汉水中流。”[6]122用今天的话来解释,北上后的炎帝氏族以河南为起点,东面的一支到达了山东邹城、曲阜、临沂,西北的一支到达了山西中部汾河中游,西南的一支到达汉水中游。西南的这一支或许北上时就停在这一带。

前面已经讲到,祝融即炎帝,所以傅氏说的“祝融诸族” 即是蒙文通所说的“炎族”。

傅先生通过原居北方的两大系统(即代表东方的太暤氏和代表西方的虞夏氏)与祝融诸姓的对比分析,得出如下结论:“凡此种种皆证明西土之夏,东土之殷,皆继祝融诸姓而强大,在夏殷未作之前,据东土西土者,必以祝融诸姓为最强大。”[6]128

傅先生认为,在中原的祝融诸姓“神道为拜火之教,族类为来自南方之人”,“以祝融为宗神宗祖之诸姓,虽在夏商起来之前占据中原,但毕竟是和南方有牵连的民族”[6]128。

李占扬教授充分肯定了南方文明对中原文明作出的贡献:“使用细小石器的猎人们向北撤离以后,中原地区在新石器文化到来之前,一直处在文化的真空,之间经历了大约2000年‘无人期’”,“史前学者习惯于将华南地区距今1.6万—1.1万年的文化称为过渡期文化。1万年前的早期新石器文化应来自洞穴中的过渡期文化。……洞穴新石器文化形成后快速发展并向北扩展,彭头山文化和贾湖文化均是发展并向北扩展的重要阶段或驿站,……新石器文化向北发展中,找到了更适合自身发展的环境,使其得以迅猛发展,以至于这种进步文化继续向北拓展,到达黄河中下游地区形成了发达的新石器晚期文化,并为中华文明的形成和夏、商、周崛起等积淀了重要的物质基础 。”[1]151—152

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。