1)海洋潜标平台的数据

海洋潜标系统是系泊于海面以下的可通过释放装置回收的单点锚定绷紧型海洋水下环境要素探测系统,主要用于深海测流和深层水文要素的监测,具有其他观测设备不可替代的功效,是海洋环境立体监测系统的重要组成部分。图2-26显示了一个即将部署到海洋中的潜标系统。

海洋潜标系统一般配置有声学多普勒海流剖面仪(acoustic Doppler current profiler,ADCP)、声学海流计、自容式温深测量仪和自容式温盐深测量仪(conductivity-temperature-depth system,CTD)及海洋环境噪声剖面测量仪等。该系统可用于对水下温度、盐度、海流、噪声等海洋环境要素进行长期、定点、连续、多测层同步剖面观测。由于海洋潜标系统具有观测时间长、隐蔽、测量不易受海面恶劣海况及人为船只破坏的影响等优点,广泛应用于海洋调查和科学研究。潜标锚定于水下,可定点进行连续自记,并按指令定期上浮回收。

图2-26 潜标系统

潜标技术是20世纪50年代初首先在美国发展起来的。随后,苏联、法国、日本、德国和加拿大等国也相继开展研究和应用。美国从60年代初到80年代初平均每年布设50~70套潜标系统。在墨西哥湾和西北太平洋的一些观测站,经常保持20套左右的潜标系统。美国海军从70年代初开始发展军用潜标系统,并且每年布放几十套,是海流剖面资料的最大用户之一。英国从60年代到80年代中期,共布放了400余套潜标系统。日本于70年代初开始研制和使用潜标系统,在每年两次南太平洋调查中,在两条主要的观测断面上,每次布放十几套测流潜标。另外,在各种重大的国际合作研究项目中,也常常布放大量的潜标系统。到80年代,国际上潜标系统已广泛应用于海洋调查、科学研究、军事活动、海洋开发等方面。

我国于70年代开始海洋潜标技术研究,比发达的海洋国家晚启动约20年。1982年,国家海洋局立项研制千米测流潜标系统,首次观测到连续15天的南海某海域900m深处的海流数据。1987年,国家海洋局海洋技术研究所研究深海4000m测流潜标关键技术,在中日合作黑潮调查中,布放了四套潜标系统,成功回收了三套。随后又研制了200m水深以内的浅海潜标系统,并在南海珠江口西部海域与资料浮标同步观测。20世纪90年代以来,随着我国海洋科学研究、海洋综合利用和国防事业发展的需要,我国对海洋环境监测的力度不断加强,对海洋水下环境监测仪器设备的需求日益增加,海洋潜标系统在我国也逐渐得到了较广泛的应用。

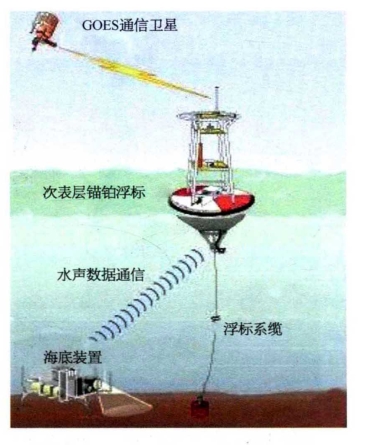

图2-27 美国NOAA海床基海啸观测系统示意

2)海床基平台的数据

海床基观测,是将单台或多台仪器设备固定在海床上,一般放在海底被观测对象附近,组成观测系统,进行定点、长期观测,包括海底观测站、观测链和海底观测网,这些系统会产生大量的海洋观测数据。海床基观测系统可以实时监视海里的情况,还能为海下的科研探索提供方便的平台,同时对海洋灾害(如地震、海啸等)进行有效预警。

海床基观测系统,最初是在冷战时期受美国海军的水声监视系统启发。20世纪70年代末期,海底观测系统开始步入海底环境监测的领域。在海底观测系统建设上,比较有代表性的有日本、美国、加拿大及欧洲部分国家和区域,图2-27显示了美国NOAA海床基海啸观测系统基本示意。

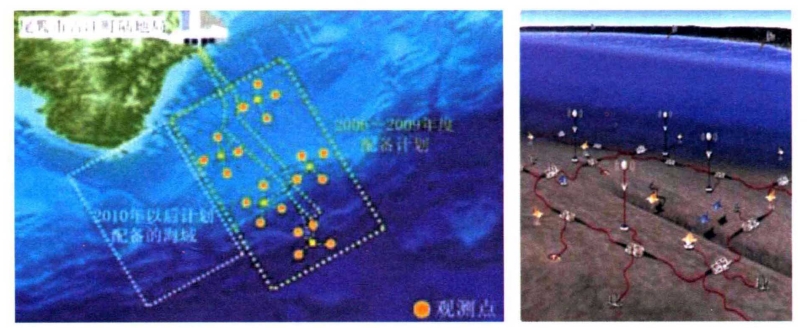

1978年,日本在ARENA和DONET计划中,建造了第一个由海底电缆构成的海底实时观测系统(图2-28),系统为沿日本海沟构造跨越板块边界的光缆连接观测网络。该系统用于地震、地球动力、海洋环流、可燃冰、水热、生物等研究,能实现实时监测地震以及伴随的海啸。在20世纪90年代日本建造了6个海底观测系统用作试验,多为科学节点,还不是海底观测网。(https://www.xing528.com)

图2-28 日本海底实时观测系统示意

美国在1996—1998年建立了水下生态系统观测网(LEO-15)、夏威夷水下地球天文观测站(HUGO)和夏威夷-2观测站(H2O)三个海底观测系统。

美国与加拿大在1998年启动“海王星(Neptune)计划”,计划建设的主要目的是开展板块构造与地震、深海生态系统,以及海洋对气候、生态的影响研究。计划建立了33个观察中心,共铺设了3000km的光缆,布设的仪器观测设备主要包含潜标、CTD、ADCP、人工磁场海流计、波浪传感器、光源和相机、营养盐测量仪、地震仪以及遥控潜水器(remote-operated vehicle,ROV)、自治式潜水器(autonomous underwater vehicle,AUV)、漫游机器人(ROVER)等,图2-29显示了该项目计划的观测节点的布放情况。

图2-29 美国、加拿大的“海王星计划”布放观测节点示意

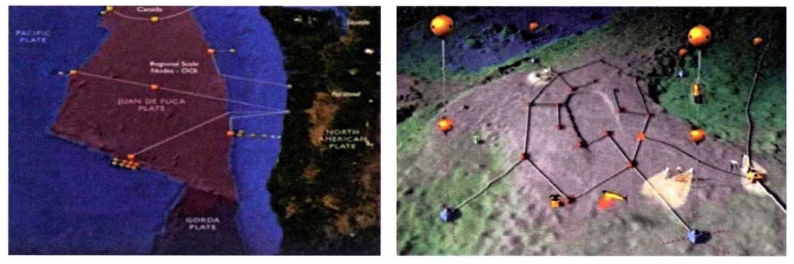

图2-30 欧洲ESONET系统示意

2004年,英国、德国、法国制定了欧洲海底观测网计划(European Sea floor Observatory Network,ESONET),该计划与海底“海王星计划”类似,主要目的是开展长期战略性海底监测,系统在大西洋与地中海精选10个海区建立观测网,不同海区的网络系统组成一个联合体,共使用了5 000 km的海底电缆,该系统的示意如图2-30所示。ESONET承担一系列海洋与地球科学研究项目,诸如评估挪威海海冰的变化对水循环的影响、监视北大西洋的生物多样性、监视地中海的地震活动等[10]

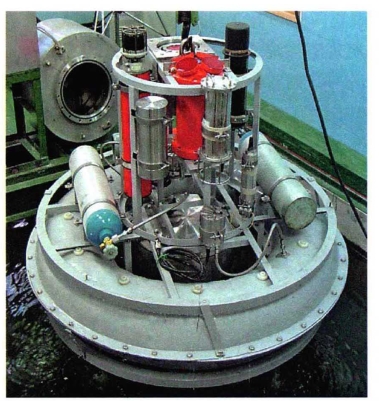

我国在海底观测系统上做了一定的研究,图2-31所示是我国自行研制的海床基观测系统,该系统可观测海流剖面、潮位、波浪、盐度、温度等环境参数,最大布放深度100m,水声通信,经水面浮标和卫星通信转发至岸站。

图2-31 我国自行研制的海床基观测系统

随着传感器技术、互联网技术、机器人技术和海底光纤电缆技术等相关技术的快速发展,海底观测系统也开始向多学科节点、多功能的长期海底观测网络转变。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。