作为美国现代主义的重要题材之一,城市景观大约是从20世纪20年代末进入了现代主义画家们的视野。但与此前的“八人派”对于底层城市居民的表现不同,这一时期的现代艺术家笔下的城市更多地被赋予了一种象征意义。他们画面中的城市已经不再是一个具体的地理范围,更是成为现代都市人那种疏离寂寞的心理状态的描绘,而这正是现代生活带给那些在大城市生活的忙碌中的人特有的体验。以象征性的手法表现城市的现代画家除了前文提到的本顿之外,更为著名的当属爱德华·霍珀(Edward Hopper,1882—1967)了。

如果说亚瑟·达夫的抽象实践是从形式语言对美国艺术身份的探索,那么以霍珀为代表的现实主义画家们的题材则是对美国早期现代精神的最佳记录,因此在这个意义上,霍珀成熟期的艺术无疑标志着美国现代主义艺术体系的最终确立,也意味着本土艺术家们真正找到了美国艺术的精髓,并将这种现代精神和独具个性化的艺术语言结合了起来。

正如《蒙娜丽莎》是当前被复制最多的欧洲名画,霍珀晚期表现孤独的城市生活的作品也当之无愧地成为流传最广的美国艺术范例。也许是因为这些作品的表面质感都在观者欣赏作品内容的过程中被遗忘的缘故,他对画面的简化过程也往往容易被观者所忽略,也就是说,在大多数情况下,观者的注意力并没有集中在霍珀的色彩与笔触等绘画的物质层面,霍珀的那些后期作品中的孤立的构图在其严谨的形式和充满绘画感的色彩之间形成了一种表现性张力。霍珀对于色彩的运用在他中后期的创作中已然达到了炉火纯青的境界,这也让他的艺术绝非简单的客观描述,而是用必要的形式手段呈现了他独有的诗意情怀。自从文艺复兴初期油画诞生至今,绘画的技法和材料的运用就经历了多次变化,艺术史家们往往只注重这些变化过程当中那些最具代表性和最鲜为人知的作品个案进行分析,却容易忽略某种技巧所具有的新内涵。例如,新印象主义采用了更加符合色彩科学规律的色彩,因此也让他们所描绘的对象具有了某种新的含义,这是之前的形式语言无法取代的。

但另一方面,正如绘画的内容那样,对于某种特定形式的研究也应该放入其诞生的语境,这样才能更好地理解某种表达方式的深刻内涵。霍珀之所以能作为美国现代艺术的代表人物,是因为他的作品最典型地表现了一种浓郁的美国趣味[1],但如果从技法的层面而言,这种趣味的形成却属于一种形成于19世纪早期的法国的国际风格。霍珀本人的艺术训练来自于印象派画家切斯和现实主义画家罗伯特·亨利,当然也毫无疑问地受到了萨金特的影响[2]。此外,他本人曾于1906年至1910年期间三次前往欧洲大陆学习,其中大部分时间待在巴黎,在此期间,霍珀曾受到了野兽主义的极大影响,像马蒂斯、马尔凯等人那样,喜欢采用未经调和的鲜亮色彩描绘城市景观[3]。因此,他早年表现巴黎的优美与清新的作品更确切地说应该是“法国绘画”[4]。但不久,霍珀就开始进行自我反思,试图摆脱这种来自异域的影响,正如友人,画家哈特列所言,他希望建立一种“美国审美意识”[5]。不过,虽然这种来自法国的影响曾在霍珀的绘画中消失过一段时间,但那种厚涂法又再次出现在他1916—1919年的“缅因州”系列中,而且这种潜在的影响实际上也伴随了他后半生的创作生涯。

为了更好地理解来自欧洲的影响对于霍珀的启发,就需要再次提及法国艺术传统中有关线条与色彩、安格尔与德拉克洛瓦、拉斐尔与委罗内塞之间的争论。至少在19世纪上半叶,理性与情感,或者说学院派与浪漫主义的争论构成了此时法国艺术的主旋律,而所谓的“中庸派”(justemilieu)正是这两派的中和。诚然,从表面上看,安格尔笔下精确的素描结构和德拉克洛瓦奔放的绘画性截然不同,但当时大多数艺术家却并没有属于哪个非常明确的“阵营”,毋宁说是两种不同的艺术主张罢了,而且这两位大师在绘画语言上也并非全然没有互通有无。到了19世纪中叶,爱德华·马奈的老师托马斯·库图尔(Thomas Couture)鼓励学生们到卢浮宫去临摹两派大师的作品,而且要带着对拉斐尔的尊敬来对待委罗内塞的作品[6]。受到这个传统影响的霍珀的早期作品多在灰色或棕色的底子上进行,这也让他的这些早期之作带有了一丝博物馆的凝重[7]。但在世纪之交的法国,艺术方面的风潮也是瞬息万变,这一点也体现在侨居巴黎的那些美国画家们的探索中,霍珀的《卡鲁塞尔桥与奥尔良火车站》(Pont d Carrousel and Gare d’Orléans,1907,图4.1)中,色彩的使用却非常洒脱,甚至在画面的局部可以看到白色的画底,但是,霍珀并没有放弃有色画底在白色底子上直接作画,从法国回到美国十年之后的几幅小画说明这种法国古典主义的影响并没有完全消失。

图4.1 爱德华·霍珀,《卡鲁塞尔桥与奥尔良火车站》,布面油画,59.7厘米×73厘米,1907年,纽约惠特尼美国艺术博物馆

图4.2 爱德华·霍珀,《岩石与海》,木板油画,11.75厘米×16厘米,1916—1919年,纽约惠特尼美国艺术博物馆

霍珀在1916至1919年之间创作的《岩石与海》(Rocks and Sea,图4.2)仍然采用了红棕色作为底色,他在此类作品中所遵循的仍是法国传统,即在第一遍底色之后只对部分画面铺调,画面上大的体块服从于几块主导色的分布,这一点可以从19世纪中期的一幅佚名画家的作品中得到旁证(佚名画家,《宫女》,19世纪中期,克利夫兰美术馆)。同样,霍珀对于色彩的冷暖运用也来自于法国传统,仔细观察就会发现,霍珀的大多数作品都流露出神秘的光感,从而传达出一种人造的孤寂气氛,这也同样是因为霍珀没有像印象派画家那样采用直接画法,而是类似于新印象主义那样利用了视网膜的自动混合,但霍珀的处理手法却更为古典,多采用多层罩染的方法。他的作品往往给人以冷峻的感觉,但这些绿蓝等冷色系却是逐渐附着在深暖色的底色上,以此不仅避免了画面背景因过分调和而显得沉闷不透,反而增加了色彩的空间穿透力,而这种技法并非霍珀首创,在委拉斯凯兹、格勒兹、马奈、德加等大师的作品中都有出现[8]。

最典型的例子是《两个靠过道的人》(Two on the Aisle,1927,图4.3和图4.4)中的包厢部分,此画表现的是在剧院里,演出开始之前一对夫妇正准备入座,旁边包厢里的一个女子也在看书打发等待的时间。在这幅画中,霍珀用两组互不相干的陌生人营造出一种冰冷疏远的气氛,画中的人物都沉浸在自己彼时彼刻的世界中,这也是霍珀惯用的表现手法。而这种冷漠的戏剧性也表现在色彩的使用上,虽然出现了楼上垂下来的红色帷帐、与其形成呼应的红地毯,以及画面空间远处的金色幕布,但这些暖色的出现并没有令画面有任何温馨的感觉,反而是明显在暖色画底上的那些不太明显的冷色(见局部)烘托出了清冷的题材。和霍珀的很多作品一样,他并没有直接采用冷色系厚涂在画面上,因为不透明的冷灰色从视觉心理上会封闭画面的想象空间,相反,他往往采用“欲擒故纵”之法,像威尼斯画派的大师们那样,用略加暗淡的暖色做底,然后只需寥寥数笔冷色即可营造人造光源下的室内效果,而且以此达到的清冷远比平铺直叙更能令人心生寒意。

图4.3 爱德华·霍珀,《两个靠过道的人》,布面油画,101.6厘米×121.92厘米,1927年,俄亥俄州托莱多艺术博物馆

图4.4 爱德华·霍珀,《两个靠过道的人》(局部)

他在20年代中后期创作的一件大型作品《上午11点》(Eleven A.M.,图4.5)也采用了同样的薄涂法来营造透明效果。其中霍珀曾采用了较为厚重的笔法描绘了前景阴影中那盏台灯,但后来他又用刮刀把这些颜料刮去,甚至露出了画布的肌理,画中的女子以侧面出现,赤裸地坐在深蓝色的沙发里,这样,观者就无法看清她的面部,也最大限度地抹杀了她的个体特征:低垂的头发挡住了面部,只微微露出鼻子的一小部分。虽然她所在的沙发是正对着观者,但是她的躯体却扭向了侧面的窗户,也就是说,此画中的女子并非一般意义上的题材,而只是画面的一个构成部分,其苍白的躯体与房间中的蓝色沙发、绿色地毯、红色的灯罩以及黄色的光源形成了色调上的对比,就在她的头部后面的橱柜和窗帘的处理也采用了和《两个靠过道的人》中对包厢的处理手法,让背景部分显得深不可测,充满了隐喻的色彩。

图4.5 爱德华·霍珀,《上午11点》,布面油画,71.3厘米×91.6厘米,1926年,华盛顿特区史密森尼学会赫什霍恩博物馆暨雕塑公园

在霍珀的艺术中,最能代表美国现代艺术特征的一个部分是对都市异化心理的表现。作为现代性引起的一种特殊的心理现象,异化总是伴随着对理性的质疑而存在,当生产力的极大发展刺激了都市化和工业化的时候,人的主体性也沦落成了工厂和都市的附庸,因此,异化既是对现代性的抗拒,也是对现代生活的反思。在霍珀1927年创作的这幅《自助餐厅》(Automat,图4.6)中就采用了象征主义的手法表达了都市带给人的孤寂,这件作品首次出现在纽约瑞恩画廊(Rehn Galleries)为霍珀举办的第二次个展上,并被以1200美元的高价被收藏。画面的主人公是一位孤单的女性,正在一家自助餐厅里的目光呆滞地看着自己面前的咖啡,身后是顶灯在玻璃上的投影,显得深邃而迷茫。画面上的这位女子正是画家霍珀本人的妻子乔(Jo)[9],但她的脸部被霍珀处理得年轻了许多(1927年的时候乔已经44岁了),乔本身婀娜多姿,但一位批评家却认为这幅画中的女性颇有“男子特征”(因为她胸部平坦)[10]

图4.6 爱德华·霍珀,《自助餐厅》,布面油画,71.4厘米×91.4厘米,1927年,艾奥瓦州得梅因得梅因艺术中心(见彩图)

和霍珀很多作品中的女性形象一样,她彼时彼刻的处境和心情都十分的暧昧不明。在《自助餐厅》中的这位由画家的夫人亲自充当模特的女性在出门之前显然是经过了一番精心的打扮,不仅服饰讲究,而且还化了妆,这样的情景会让人产生联想,她也许是要去上班,或者刚刚下班,而容貌对于她的工作来说是一个重要的元素,不过也许她是正在等待要去参加一个社交活动,等等可能,观者不得而知,但是从她的诸多细节都可以肯定的是:模棱两可正是霍珀极力营造的气氛。例如,画中这位女性只戴着一只手套,也许说明她的注意力被分散,她只是来这家餐厅喝一杯咖啡之后便会匆匆离去,而另一种可能是,她刚刚从外面进屋还没有暖和,所以另外一只手套不急于摘下,但这种可能性又再次被她前面的那只空碟子否定,也许她刚刚吃了一点零食,所以很可能在这里已经坐了良久。

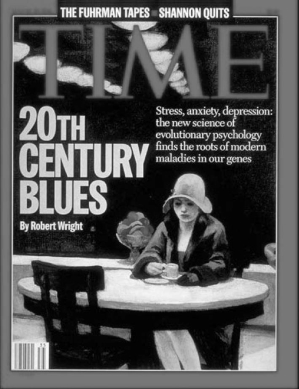

从人物的着装来看,现在大约是秋冬季节——这也许是霍珀为自己擅长的模糊性埋下的另一个连环伏笔,因为冬季夜长昼短,这也令画中的时间无法确定,也许是华灯初上的傍晚,如果是这样,这家自助餐厅就有可能是她与某位朋友约见的地方,同样的场景也完全可以是深夜,或是黎明,因为自助餐厅是24小时营业——这亦是霍珀有意为之,让画面上的一切都可以成为猜测的对象。无论画中的时辰几何,周遭却不见一人,毫无生气,甚至透过这名女子背后的玻璃窗看到的本该车水马龙的曼哈顿街道上也是如此。所有的这些孤单冷清的元素其实都在指向都市对人性的异化这一主题,正如霍珀大部分作品中的忧郁气质那样。观者可以从画中这位女性的眼神中体会到一丝莫名的悲凉,因此,也有批评家说“她盯着面前的咖啡杯,仿佛那是她在这个世界上最后可以把握的东西。”[11]也正是因为那种深沉而忧伤的气质,这幅画被1995年的某期《时代周刊》用作了封面,作为讨论20世纪都市压力与消极情绪问题的专题文章配图[12](图4.7)。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图4.7 1995年某期《时代周刊》以爱德华·霍珀的作品《自助餐厅》为封面,作为讨论20世纪都市压力与消极情绪问题的专题文章配图

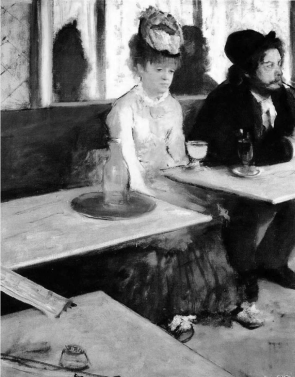

有评论者曾将霍珀《自助餐厅》中女子小店独酌的题材和马奈的《李子白兰地》(图4.8)及德加的《苦艾酒》(图4.9)进行过比较,[13]但霍珀画中的这位女子却并没有太多风尘意味,而是显得更加自省。然而,这些作品都带有强烈的观看意识,即观者的存在感也得到了间接的描绘,整个画面好像是照相机随意的抓拍,即便是用心营造,也是按照,或者说模仿镜头看到的场景进行框定,这同样是现代意识的一个重要方面。在《自助餐厅》中,画面左下角露出一把椅子的后背,暗示出那个假定的观者正坐在附近的一张桌子旁边,这样才可以不被所观察的对象发现,因此霍珀小心翼翼地营造了一种被观看的气氛,换言之,画中的女子呈现的是一种无意识的自然状态,虽然构图采用了摄影式的抓拍,但其中的人物却并非是像摆拍那样正襟危坐。

图4.8 爱德华·马奈,《李子白兰地》,布面油画,73.6厘米×50.2厘米,约1877年,华盛顿国家美术馆

图4.9 埃德加·德加,《苦艾酒》,布面油画,92厘米×68厘米,1867年,巴黎奥赛博物馆

从今天的观看角度而言,这位女子裸露的小腿正是因为在桌面以下一个相对隐晦的地方,因此成为偷窥的对象[14],虽然这样有过度阐释之嫌,但在成画的1927年,公共场合女性露腿依然是不常有的现象。这种双腿交叉的姿势在霍珀的画中并非孤例,在后来的《293号车厢C间》(Compartment C,Car 293,1938,图4.10)《酒店大堂》(Hotel Lobby,1943,图4.11)以及《理发店》(Barber Shop)中都同样出现了的姿势,这是否意味着霍珀在影射都市中的欲望?这依然是一个开放的问题,但也许从同一位女子所在的司空见惯的都市空间中可以寻找到一丝答案,波士顿艺术博物馆策展人,艺术史家卡罗·特洛因(Carol Troyen)指出:

在这幅画中,没有什么细节能够透露出这是一家自助餐厅的迹象,除了作品的标题本身。但对于20年代的纽约人来说,这样的饭店并不陌生:洁净、高效、天花板上布满了点灯,所以非常明亮,此外,还有卡雷拉(Carrera)小圆桌以及橡木椅子,当然还通常有像画中的这位女士那样有素质的都市青年。在霍珀创作这幅作品的时候,自助餐厅正在被大力推广,被认为是最适合职业女性单独用餐的安全场所。[15]

图4.10 爱德华·霍珀,《293号车厢C间》,布面油画,78.5厘米×62厘米,1938年,波士顿艺术博物馆

图4.11 爱德华·霍珀,《酒店大堂》,布面油画,102厘米×87厘米,1943年,印第安纳波利斯美术馆

因此,一位20年代的观众可以毫不费力地辨认出这是一家自助餐厅,当时纽约的自助餐厅是全天候开放,“拥挤、嘈杂而且一般都没有店名,大一些的餐厅每天能接待一万名顾客用餐”[16],但霍珀画中的这位女性所坐的这个位置应该是餐厅里最不惬意的那个拐角——靠近门和楼梯,因此,观者可以推测,尽管此时的餐厅相对已经过了高峰饭点,但周围还是会不断有脚步的声音匆匆而过。这也正是霍珀的高明之处:他往往将最宁静的状态安放在城市里最熙熙攘攘的环境下,例如车厢和酒店大堂,以此更加反衬出画中人物内心的寂静和空虚。

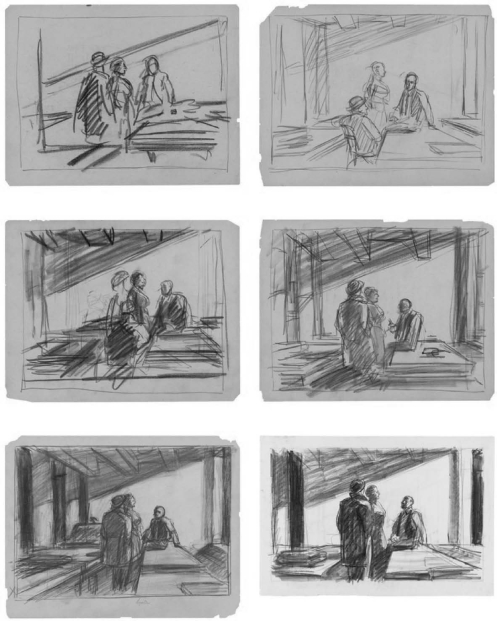

霍珀画中的另外一个暗藏玄机之处是利用画中的镜子的反射或者穿透感觉进行叙事,有意用这种半遮半掩的方式吸引观者将目光投向那个略显神秘的“画外”空间,而且这种手法一直贯穿了他大部分的艺术生涯。《铁道落日》(Railroad Sunse,1929)《小城中的办公室》(Office in a Small City,1953)以及他的代表作《夜生活者》(Nighthawks,1942,图4.12)中观者可以轻易地看见两层玻璃之后的情境,但如果霍珀希望让画面显得更加神秘莫测,他则会将玻璃的转折面正对观者的视线,或者用窗帘等遮蔽物来阻拦视线引起的进一步想象。霍珀喜欢使用的另一种表现光的技巧是将外部的光源强烈地投向室内空间,例如《夜间会议》(Conference at Night,1949,图4.13和图4.14)中,屋内的一些极其普通的物件暴露在外部投射进来的光线下,显得别有意味,而此时,观者的目光便不会继续停留在光线的范围内,而是向着阴影的部分展开了联想。

图4.12 爱德华·霍珀,《夜生活者》,布面油画,84.1厘米×152.4厘米,1942年,芝加哥美术学院博物馆(见彩图)

图4.13 爱德华·霍珀,《夜间会议》,布面油画,72.8厘米×102.4厘米,1949年,堪萨斯州维契托艺术博物馆

图4.14 爱德华·霍珀,《夜间会议》习作草稿,色粉笔于纸上,每幅尺寸:21.6厘米×27.9厘米,1948或1949年,纽约惠特尼美国艺术博物馆

与之相比,《自助餐厅》中的玻璃所占的面积更大,但却几乎漆黑一片没有透露出窗外的任何信息,[17]这在霍珀的画中显得有些反常,而且也不符合他一贯的现实主义画风,因为20世纪20年代的纽约街道不仅有路灯、霓虹灯等城市灯光,而且往来车辆也应是络绎不绝,也许这样做是为了让背景的反光更加突出,以强化观者对画中这名女子的关注。如果从纯粹的技法语言来考虑,这幅画中出现了至少两种风格,一种是表现女子和室内装饰的现实主义,而另一种就是用来描绘她背后玻璃的印象主义,正如马克·斯川德(Mark Strand)指出的那样:“这面玻璃上唯一的内容就是餐厅顶灯的反射。”也许,霍珀是在有意省略那些不必要的细节,以凸显这名女子,但斯川德也给出了另外一种更为大胆的解读:“这幅画的暗示众多,但其中最明显的一点是,如果画中的窗户是按照写实的手法如实描写,那么这一场景就会异常诡异,也就是说画中的女子是一个幻影,因为她只是另一种意愿的产物,既是一个幻影,也是霍珀本人的发明。”[18]

正如著名艺术史家、批评家琳达·诺克林(Linda Nochlin)观察到的那样,《自助餐厅》中的暗色玻璃窗像一个死胡同,不通向任何地方,无论是从构图还是从观者的心理而言都是如此。与这一幕空寂相呼应的是前景中那把空椅子,而画面左下角,餐厅大门背后的那个冷冰冰的小暖气、窗台上那个中规中矩毫无生机的水果盘,以及画中这位仿佛戴着面具、目光呆滞的女子都共同强化了美国特有的那种繁荣都市中苍凉的心态[19]。

虽然霍珀的艺术在总体而言属于写实的范畴,但其精神价值却是来自于现代主义的,他的探索和实践也正好诠释了美国早期现代艺术最为显著的特征:与欧洲的那些纯粹抽象不同,美国的现代艺术是一种风格的综合体,它融合了来自欧洲的抽象语言,以及早期本土的自然主义、自然主义,既有着区别于传统古典主义绘画的形式感,又带有强烈的现代意识。而这些特征在霍珀的画面中被体现得淋漓尽致。正如当代研究霍珀的专家,法国蓬皮杜中心策展人迪迪埃·奥丹爵(Didier Ottinger)对霍珀精确的描述:

霍珀的艺术呈现出了一种复杂性,这也正是美国现代性的两重倾向的交会:一种是来自于“垃圾箱画派”,秉承了波德莱尔关于现代性原则的风格;而另一种则来自1913年军械库画展的启发。[20]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。