对美国现代艺术产生最直接作用的并非是某个画家,而是摄影家斯蒂格利茨,他被称为“美国现代艺术之父”是名副其实的。因为在他的身后是一长串开创者的头衔:他是本土现代艺术的推手、是欧洲现代艺术的美国引进者、是第一个致力于现代主义的画廊老板、是热情洋溢的宣传家,但最重要的是,他是最早看到现代艺术的价值,并为这种价值奋斗终生的美国人。在他的周围,云集了一大批现代主义艺术家,久而久之,这个圈子也成为探讨艺术、实践艺术的重镇。因此,对于任何美国现代艺术发展的论述而言,斯蒂格利茨和他的“291画廊”必定是无法忽略的重点之一。

2.2.2.1 亚伯拉罕·沃克维兹

对于20世纪初欧洲现代主义向美国的介绍,斯蒂格利茨的“291画廊”及其圈子发挥了毋庸置疑的重要作用。在1913年“军械库画展”前后,位于纽约第五大道的“291画廊”呈现了当时在大西洋两岸最为激进的绘画。可以毫不夸张地说,在整个20世纪第二个十年,美国现代主义的核心人物正是斯蒂格利茨,其“291画廊”也成为现代艺术的精神家园,因此,对斯蒂格利茨圈子的叙述和研究就是对这个时期现代主义艺术家们探索最具代表性的呈现。而且,事实上,众多美国早期现代主义者们的相互联系、相互影响、相互学习也正是基于斯蒂格利茨的圈子,例如,“291画廊”的元老马科斯·韦伯早在1906年就在巴黎结识了同样出生于俄国的犹太艺术家亚伯拉罕·沃克维兹(Abraham Walkowitz,1878—1965)——他们当时是朱利安美术学院的同学。

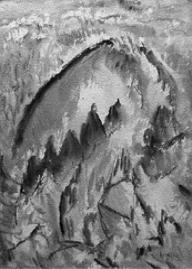

沃克维兹十多岁的时候随父母从西伯利亚来到美国,并且定居曼哈顿下城,他曾在库珀协会与教育联盟选修过一些艺术课程,而在1898年至1900年在国立设计学院学习的时候,正好马森·哈特列也在那里,他们相互之间产生了很多绘画观念方面的影响。例如,沃克维兹早期的画作常常以表现下东区孤寡老人为主题(图2.18),不过,来到巴黎之后,他通过韦伯结识了毕加索、马蒂斯、卢梭和诗人斯泰因等对他日后的创作产生了重要影响的欧洲现代主义者。和韦伯一样,沃克维兹在1906年的秋季沙龙上看到塞尚作品之后就立刻成了后者的崇拜者[55]。而另一件改变他艺术风格的事件是在罗丹工作室遇到了素有“现代舞之母”之称的伊萨多拉·邓肯(Isadora Duncan),在那些年,邓肯令他如醉如痴——“一看到伊萨多拉我就痴迷了……她就是女版的诗人惠特曼”[56]。他画了超过五千张舞蹈中的邓肯素描,足以说明他对邓肯舞姿的迷狂(图2.19)。

图2.18 亚伯拉罕·沃克维兹,《长胡子的人的肖像》,纸上墨水,15.24厘米×10.16厘米,1908年,私人收藏

图2.19 亚伯拉罕·沃克维兹,《艾莎道拉·邓肯之29》,纸上水彩,35.6厘米×47厘米,1915年,布鲁克林博物馆

在巴黎度过了一段时光之后,他于1907年的春天造访了意大利,在那里,他感兴趣的并非是当时流行的未来主义,而是对那里的原始艺术情有独钟。不久,在1907年夏天回到美国,并且在来年的1月在朱丽斯·哈斯(Julius Haas)画廊举办了展览。不过,显然,这个时期的艺术公众,或者说艺术消费者对现代主义并不买账,沃克维兹的展览没有给画廊主带来任何经济利益,为此画廊主哈斯本人也曾大发牢骚[57]。

真正改变沃克维兹命运的事情发生在1911年(另一说为1912年),由于哈特列的介绍,沃克维兹认识了斯蒂格利茨,从此,他成了“291画廊”的常客,从早晨十点到晚上十点一般都在那里。也正是在沃克维兹的劝说下,斯蒂格利茨在1912年举办了儿童艺术展览,并且为他后来的爱人——奥基弗举办了个展(1916)。从1908年到1911年的三年间,在沃克维兹的创作中常常出现休闲的主题,例如在树林间、公园里、海滩上的野餐。题材方面的影响主要来自法国的雷诺阿(图2.21),以及当时的垃圾箱画派画家如普兰德加斯特和格拉肯斯的作品。而他画面上那些饱含激情的笔触和紫色、鲜亮的橙色则是来自马蒂斯(图2.22),例如(《中央公园》(Central Park,c 1908—1909,Collection Mrs.David T.Workman,New York,

图2.20)

图2.20 亚伯拉罕·沃克维兹,《中央公园》,布面油画,75厘米×53.5厘米,1908—1909年,私人收藏

图2.21 皮耶尔·奥古斯特·雷诺阿,《红磨坊的舞会》,布面油画,131厘米×175厘米,1876年,巴黎奥赛博物馆

亨利·马蒂斯的这幅《生活的欢乐》(图2.22)创作于1905—1906年,和毕加索的《亚维农的少女》一起被认为是现代主义在视觉艺术上开始的标志。这幅作品最初是在1906年巴黎的独立沙龙上展出,其大胆狂放的色彩和扭曲错位的空间秩序曾引起了艺术公众的强烈愤怒——毕竟当时欧洲的公众虽然已经感受到了现代化的效率、速度等优势,也感受到了一个更加狂飙的时代即将来临,但在视觉艺术方面,他们也许还没有做好接受现代主义的准备。因为他们虽然已然习惯了电车、电报,甚至电话和高楼大厦,但在艺术的欣赏方面却还是沉浸在古典主义的流风遗韵中。而作为一位热衷于新鲜形式探索的艺术家,当时身在巴黎的沃克维兹不可能不对当时欧洲的艺术风波和有关争论感兴趣。尽管“林中休闲”并非一个新的题材[58]。但和马蒂斯一样,他并没有过分地留恋于乔尔乔涅或提香的田园协奏等主题,而是用他特有的无拘无束的色彩转达了现代生活的视觉经验和都市题材。

同样,吸引沃克维兹的除了马蒂斯与众不同的色彩之外,还有他将欧洲的题材进行了本土化的处理,将马蒂斯的色彩运用于纽约曼哈顿的中央公园的表现上。[59]但沃克维兹其实并非是对客观情景的如实描绘,其实这也和马蒂斯将艺术比喻为的安乐椅十分相近。

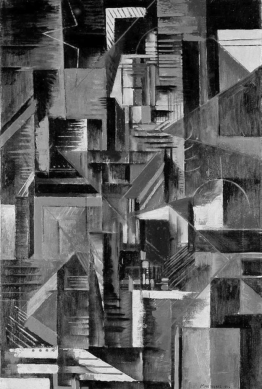

沃克维兹的现代主义风格确切地说开始于1912至1917年,而后复归田园主题,例如《有树木和红色屋顶的风景》(图2.23)中那种带着强烈稚气的森林的描绘。和他的朋友韦伯、马林一样,进入20世纪的第二个十年,他们的画面上顿时出现了纽约的高楼大厦,不过他们却很少将建筑按照竖直的本来面目去描绘,而是表现成七扭八歪的样子。马林表现城市景观的作品中的那些线条和凌乱的图形也同样出现在沃克维兹的作品中,例如《城市风景》(图2.24)《纽约印象》(图2.25)《纽约》(图2.26)《未来的纽约》(图2.27)等。

图2.22 亨利·马蒂斯,《生活的欢乐》,布面油画,174厘米×238厘米,1905—1906年,美国宾夕法尼亚州梅里恩·巴恩斯基金会(见彩图)

图2.23 亚伯拉罕·沃克维兹,《有树木和红色屋顶的风景》,纸上水彩和水粉,34.7厘米×55.5厘米,1917年,私人收藏

图2.24 亚伯拉罕·沃克维兹,《城市风景》,纸上铅笔,64.8厘米×47厘米,1917年,私人收藏

图2.25 亚伯拉罕·沃克维兹,《纽约印象》,纸上墨水,26.7厘米×18.4厘米,1914年,布鲁克林博物馆

图2.26 亚伯拉罕·沃克维兹,《纽约》,纸上铅笔,39.37厘米×26.04厘米,1917年,私人收藏

图2.27 亚伯拉罕·沃克维兹,《未来的纽约》,纸上墨水,49.5厘米×34.6厘米,1926年,费城艺术博物馆

这种表现手法和斯蒂格利茨的理念是一致的,即被触动的观察者——艺术家,以风格化的形式去表现运动和现象。沃克维兹在1916年纽约举办的“论坛展”的画册前言中说道:

城市好像是我附身的符咒,唤起了我千百种的感情表达,我试图让自己的艺术更与体验相一致……当那些线条与色彩跃然于眼前的时候,我就感觉到了一种节奏,而这种节奏就存在于我的想象及我的表达中。如果我的艺术要达到这个目的,就必须要以图绘的形式来呈现我的这份想象。[60]

纽约日夜不停的穿梭躁动让韦伯和马林感到兴奋不已,但沃克维兹描绘这座城市作品中的封闭式线条结构,及重色的运用似乎传递了某种对城市的幽闭恐惧。他1926年的一幅版画《未来的纽约》表现了树丛般的高楼,仿佛都在朝着天空中的太阳攀升,这张作品并非如未来主义那样,赞颂城市势不可当的发展,而是带着一种反异化的笔调书写着对现代城市发展的不适,仿佛是拉斐尔前派的隐喻运用于城市景观的描绘。而摩天大楼顶端,被“挤压”在狭窄空际的飞鸟更像是鬼魅地飞翔在中世纪哥特式教堂上空的渡鸦,这也是最早表现出对城市的发展感到厌恶和恐惧的现代主义作品之一。这批绘画尽管采用了抽象的手段和风格化的造型语言,但观者从中却可以看出明确的主题。而从1913年至1914年他创作的一系列没有主题的纯抽象作品所受到的影响也许来自于达夫的抽象绘画,或者康定斯基的“即兴”系列(图2.28),因为这些作品都是他在军械库画展上看到的。例如,他的一幅《色彩交响曲》(图2.29)从视觉层面很容易让人联想到康定斯基的作品。但随着“291画廊”在1917年的关闭,沃克维兹也与斯蒂格利茨失去了联系,他顿时失去了经济上的资助,也顿时被边缘化了,此时的沃克维兹才意识到,他对于现代主义艺术运动的贡献已属于过去,来自于他在“291画廊”里的那段时光[61]。

图2.28 瓦西里·康定斯基,《即兴4号》,布面油画,108.5厘米×159.7厘米,1909年,下诺夫哥罗德艺术博物馆

图2.29 亚伯拉罕·沃克维兹,《色彩交响曲》,纸上水彩和炭笔,48.9厘米×35.2厘米,1913年,私人收藏

2.2.2.2 奥斯卡·布鲁姆纳

与斯蒂格利茨的关系游移不定的两位画家是奥斯卡·布鲁姆纳(Oscar Bluemner,1867—1938)和阿尔弗雷德·茂热(Alfred H.Maurer,1868—1932),他们有着很多相似之处:两人都出生于德国,都是德国人的后裔,而且都以自杀的方式结束了生命。出生于汉诺威的布鲁姆纳因为与威廉二世皇帝(Emperor William II)就艺术发生了争执而于1892年来到美国[62]。他最先落脚的美国城市是芝加哥,试图参与一些世博会的建筑工程,并中标了一些大工程,不料,他的建筑图纸遭到同伴剽窃,于是与大工程失之交臂,转而在1901年来到纽约开始从事绘画。在这里度过了十载春秋,终于迎来春风得意,荣归欧洲大陆,在柏林的库里特画廊(Courlitt Galleries)举办了个展。然后又游历了法国巴黎和意大利。1912年他在欧洲见到了大量立体主义的作品,而同样的一批作品又出现在了1913年的军械库画展上,这对他日后的创作产生了很大影响。1915年,斯蒂格利茨为他在291画廊举办了个展,第二年又加入了“论坛展”。应该说,在他作品中最昭然易见的是分析立体主义的影响[63],而且这种影响也弥散在他画面上那些方块状的房屋之间,例如他在1915年创作的《新泽西州村庄》(图2.30)。因为他总是喜欢用饱和度很高的红色、绿色来描绘那些房屋和仓库,所以也获得了一个外号——“红人”(the vermillionaire)。

图2.30 奥斯卡·布鲁姆纳,《新泽西州村庄》,布面油画,76.2厘米×101.6厘米,1915年,水晶桥艺术博物馆

但如果经过仔细观察就会看到他画中的双重性:也许是出身建筑师的缘故,他像工匠一般将房屋画得中规中矩,但是这些房屋的外轮廓线却采用浓重而鲜亮的色彩。和斯蒂格利茨圈子里的其他艺术家一样,他也非常注意自己的作品对于观看情绪的影响,他曾经说:“每一种颜色都能引起一种特定的感受,因此,我就采用一种特定的自然形态来匹配每一种色彩,这样的色彩和形状才能够产生一种特定的情感。”[64]这也和康定斯基在《论艺术的精神》中的观点有异曲同工之处。[65]但不幸的是,这种艺术上的双重性也导致了他性格的分裂和艺术思考的极端化。到了1934年,他觉得自己要么是一个极端的现代主义者,要么就是一个平庸保守的具象艺术家,而能欣赏他艺术的却只有一小部分人,直到1938年他自尽之时,健康和经济都已濒临绝境。

2.2.2.3 马森·哈特列

马森·哈特列(Marsden Hartley,1877—1943)在1909年的时候就与斯蒂格利茨取得了联系,早在1899年的时候他从家乡缅因州取道克利夫兰来到纽约,跟随印象主义画家切斯学习绘画,后来又到艺术生联盟跟随考克斯学习,此后进入国立设计学院又进行了一年的学习。每逢暑假,他都会返回位于美国东北角的缅因州的家乡,他的那些山峦叠嶂的画面上遍布着色彩绚丽的植物,再往上则是莱德式的云朵。因为哈特列曾经非常崇拜画家莱德,他的传记作者伊丽莎白·麦克考斯兰德(Elizabeth McCausland)曾回忆道,哈特列在1912年前往欧洲之前,曾有八九年的时间在曼哈顿下城居住,却一直不知道其实他所崇拜的莱德也在这里,因此感到十分遗憾[66]。

此外,哈特列的山峦系列绘画好像是“编织”在画面上的一样,这很像是亨利·埃德蒙·克罗斯(Henri-Edmond Cross)和西涅克等新印象派大师修拉的那些追随者们的笔法,而事实上,这样的构图是来自于瑞士分离派(Swiss Divisionist)画家乔凡尼·塞冈提尼(Giovanni Segantini)的《秋季的康乃馨》(图2.31)等作品。在他的一些缅因州系列作品中,可以在山脚下看到偶有一些杂乱无章的房屋隐藏其中,例如《风景32号》(图2.32)。因为哈特列出生的地方是缅因州的一个名叫莱温斯顿(Lewiston)的工业小镇,这里是他最初的一些画中意象的来源,他曾说:那些面粉厂、工厂对于一个孩子来说简直就是庞然大物,像巨人一样恐怖……[67]。

图2.31 马森·哈特列,《秋季的康乃馨》,布面油画,76.52厘米×76.52厘米,1908年,波士顿艺术博物馆

图2.32 马森·哈特列,《风景32号》,布面油画,76.52厘米×86.36厘米,1908年,明尼苏达大学美术馆(见彩图)

哈特列第一次见到毕加索的作品是在1911年“291画廊”举办的毕加索展览上[68]。他的《风景32号》中的几何形的树显然是模仿了毕加索在1908年尚处于探索期的立体主义风景。但是这件作品中间的那些被树林所围绕的房屋却是哈特列自己的观察所得。哈特列于1912年到达巴黎,并造访了斯泰因的住所,在此之前,另外的一些美国艺术家已然到来,例如茂热、席勒,还有摄影家爱德华·史泰钦。起初,哈特列觉得巴黎令他难以适应,感到陌生,不过,在那里,他立刻与康定斯基的《论艺术的精神》产生了共鸣,也迷恋上了法国哲学家柏格森的著述。哈特列在巴黎之时,受到了康定斯基的“即兴”系列和布拉克、毕加索的分析立体主义的影响。也是在巴黎的时候,他喜欢上了德国绘画中的三角形、圆圈和“Z”形图案,他认为这些图案是对音乐的重新创造,并创作了《音乐主题1号(巴赫序曲)》(Musical Theme No.1[Bach Preludes])(图2.33)。(https://www.xing528.com)

哈特列于1913年1月来到了柏林和慕尼黑,终于见到了康定斯基和马克,同时也和斯蒂格利茨和格特鲁德·斯泰因保持通信往来。在一些信件里他描述了德国生活的安适和巴黎给他带来的不快,在1913年5月9日他给斯蒂格利茨的一封信中写道:“我不得不喜欢上了慕尼黑,因为这里的艺术家非常友善,他们对我作品的评价非常高,希望我留在这里生活……”[69]。在4月29日给斯泰因的一张明信片上,他写道:“我见到了弗兰兹·马克,为人友善,彬彬有礼。在德国的土壤上,我感觉不到乡愁之苦。马克向我保证,这里的一切展览都会向我伸出橄榄枝。”[70]在1913年6月7日给斯泰因的信中写道:“我喜欢德国,而且将一直喜欢这个国家——我感觉摆脱了巴黎的那头艺术怪兽……”[71]在慕尼黑,他观看了马克在唐郝瑟画廊的展览,并且和马克建立了通信联系。马克建议他和表现主义的“青骑士”社团一起展览,他的一些作品曾在德累斯顿、柏林和弗罗茨瓦夫展出[72]。哈特列在1913年年底回到了美国,并在第二年年初再次来到德国。

图2.33 马森·哈特列,《音乐主题1号(巴赫序曲)》,布面油画,66.04厘米×53.34厘米,1912年,纽约赫希尔&阿德勒画廊

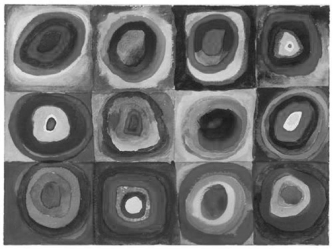

从哈特列1913年的作品中可以明显地看到来自康定斯基的影响,例如,康定斯基的“即兴”系列好像是自己生活氛围的折射,其中的深色形体鬼魅般地“漂浮”在画面上。而与之相比,哈特列的作品则更加欢快,显得更加超然,例如那些花瓣和带有炫动感的弧线能够让人联想到燃放的烟花,或者在天上飞翔的风筝。此外,如果细致地对康定斯基和哈特列的作品进行比对分析,就会看到两人在处理形体关系的时候有着明显的区别:康定斯基的点状的形体是从另外的一个形体中“生发”而出,好像是细胞的分裂(图2.34);而哈特列的抽象形体则有更加明确的边界,例如他的作品《军事》(Military,图2.35)。此外,哈特列画中的一系列数字是来自于他对数字命理学(numberology)的兴趣,他从所有的数字当中似乎都能看出一些严肃的意义。他在1913年7月7日给斯泰因写的一封信中说道:

我觉得我们每个人的内心都有一个数字,比如,我会以4为起点往下数,你也可以以27为基点往上数——4是我的房门号——所以我必须挖掘4的潜在意义。我来柏林之前,就有人告诉我,这里的八角星图案意味深长。[73]

图2.34 瓦西里·康定斯基,《色彩研究:方块和同心圆》,布面油画,124厘米×73厘米,1913年,慕尼黑伦巴赫美术馆

图2.35 马森·哈特列,《军事》,布面油画,123.7厘米×123.7厘米,1913年,哈特福特-伟兹沃尔斯博物馆

哈特列的作品在视觉特征上虽然接近于一些欧洲画家,但他自己的创造却不容忽略。在他的《绘画47号(黑马)》(图2.36)中可以看到表现主义画家马克笔下的马的影子,其中,哈特列采用了平面的形体,将其独有的衬布装饰效果运用到整个画面的营造之中,该画的中央是一头平涂而成的黑马,和马尔克的《蓝马》(图2.37)在形态上十分相像。除了马的图像之外,作品下面水中游动的鱼其实也与马克的作品在表现语言上有异曲同工之处:哈特列采用了马尔克的蓝色明度的渐变手段,以寻求画面气氛的微妙变化;马尔克用蓝色的深浅变化来突出马的浑厚体积感,营造了天然原始的气氛,而蓝色的明暗变化在哈特列的画中却成了海水深度的表示。在画面的整体色彩方面,哈特列也采用了《蓝马》的色系,例钴蓝、夕阳红、白、中绿、黄色,几乎在哈特列的画面上找不出一种多于或少于马尔克这件作品的色彩来。除此而外,马尔克非常善于打破画面的连续体块,以形成和谐之中的张力,这幅作品右侧的白色浅弧线从画面最前端的马的弧形脊背以及远处的山脊中穿过,在构图的规则方面,打破了两个连续形体有可能产生的重复感,也让画面更加生动、有韵律。同样,画面前端,一左一右的两根巨型水草也并非是对实际景物的描摹,而是为了画面构图的需要,起到与画面中主流的横向波浪线相“对抗”的作用,通过打破画面上的平衡,更加凸显自然的和谐之美。然而,与马尔克的作品不同的是,哈特列的《绘画4号》的主题并非像前者那样表达了一种自然的和谐状态,而是被赋予了更多的人文气息,也折射出更多哈特列自己的艺术气质。

现藏于费城艺术博物馆的这张作品来自斯蒂格利茨的捐赠,哈特列的欧洲之行就是受到了斯蒂格利茨的赞助,在此之前斯蒂格利茨还为哈特列在“291画廊”举办了个展。也正是在德国,哈特列接触到了塞尚、毕加索、马蒂斯和德国表现主义画家们的作品,这对他的艺术转型产生了决定性的影响。这幅《绘画4号》是他在德国“一战”初期的时候创作的,是他的《美国》(Amerika)系列之一,此画不仅融合了欧洲现代主义的鲜亮色彩,其中还有美国的印第安文化的元素。身在欧洲的哈特列虽然受到了当时风行欧洲的现代主义形式上的强烈影响,但另一方面他对于美国本土的印第安图式的采用也突出了自己的美国身份,而且这些元素还经常出现在他的其他作品中,以此作为“一战”期间自己作品中的美国身份与欧洲文化之间的平衡点。

图2.36 马森·哈特列,《绘画47号(黑马)》,布面油画,99.7厘米×80.3厘米,1915年,费城艺术博物馆(见彩图)

图2.37 弗朗兹·马尔克,《蓝马》,布面油画,103.5厘米×180厘米,1911年,沃克尔艺术中心

画面中的黑马的臀部有一个数字“8”的字样,正好占据了画面的心理中心和画面中心。值得注意的是,“8”在他这个时期的大量作品中都曾出现,对于他来说,也许这个数字有着很多精神层面的含义,但也许和他在柏林认识的一位军官勋章上的八角星有关。他在《美国》系列中采用的“8”说明,他坚信抽象的符号可以超越不同文化的边界,与此同时,画中的马也曾出现在他以德国和印第安文化为题材的作品中。虽然马和骑者的形象也曾大量出现在他的朋友,马尔克的作品中,但马在印第安文化中体现了对于动物的优美象征意义的追求。黑马及其周围的鸟、花、树的图像共同构筑了一个和谐、生长、丰饶的景观,连同《美国》系列的其他作品一起,隐约间表现了哈特列对于和平、宁静的向往[74]。

图2.38 马森·哈特列,《德国军官肖像》,布面油画,173.4厘米×105.1厘米,1914年,纽约大都会艺术博物馆

哈特列于1915年初重返德国,在他于1914到1915年的德国系列绘画中,可以明显地看到他对于“容克军国主义”符号的表现[75]。虽然这是一种运用“现成品”概念的表达,但是和后来60年代的波普艺术不同,哈特列并没有将其放置在那种绚烂而媚俗的色彩背景上,而是用暗色的背景对其衬托,显然,他没有将这些物品看成是工业化批量生产的商品。在他最为著名的作品《德国军官肖像》(图2.38)中,他将朋友、(同性)恋人,德国军官卡尔-冯·弗瑞伯格(Karl von Freyburg)的制服上的装饰进行了抽象之后形成了一张面孔,表达了当时身在柏林的哈特列对“一战”时期生命危在旦夕状态的恐惧。在形式方面,这幅画采用了拼贴般的图形处理,以及跳跃的色彩,充分说明他已完美地融合了立体主义和德国表现主义的绘画风格。在画面的左下角是这位军官名字的简写,而右下角的“24”字样是弗瑞伯格阵亡时的年龄,而中间的那个十字勋章是他死后获得的荣誉的象征。

在柏林的时候,哈特列也画了一系列带有印第安题材的大型作品。《印第安构图》(Indian Composition,图2.39)便是其中之一,画面上的三角形像一个帐篷一样将其中的马围在当中,而三角形也是哈特列最喜欢采用的形状之一。哈特列不仅是画家,也是散文家和诗人,在他所写的一系列文字当中也可以看到他对印第安文化情有独钟。1916年,《刻度盘》杂志发表了哈特列的一篇名为《部落美学》(Tribal Esthetics)的散文,其中的一段文字就表达了他对印第安文化的崇拜:

在美洲印第安人的生活中,一切都可以用舞蹈的形式进行表达……千百年来在我们当中存留的这些形式正是来源于生命的神圣思想……他们过着高贵的生活,他们的仪式绚丽多姿,而这个时代的我们则失去了这种仪式的天赋[76]。

图2.39 马森·哈特列,《印第安构图》,布面油画,121.29厘米×121.29厘米,1915年,瓦萨尔学院艺术中心

进入20年代,他不再对立体主义和德国表现主义表现出浓厚的兴趣了,而是逐渐形成了一种更加自我,更加依附于自然的风格。这种风格不同于早期影响他的立体主义或者表现主义,这也说明他的探索已经取得了成果,这种成果并非来自欧洲的影响,而表现为对自己家乡,缅因州风景的眷恋。他晚年回到了自己的故乡缅因州,过着归隐田园的生活,在一天的日记中他动情地写道:

我对缅因州这方乡土说,请耐心等待,原谅我的离开,因为我不久将与你的脸颊相贴,倾听安德罗斯科金河犹如音乐般静静流淌的歌唱。[77]

2.2.2.4 马科斯·韦伯

在哈特列抵达巴黎一年半之后,马科斯·韦伯(Max Weber,1881—1961)在1905年9月底也来到了这里。韦伯出生于俄罗斯的毕亚维斯托,在1891年和母亲一起到了美国,定居于布鲁克林,从1898到1900年,他在普拉特学院(Pratt Institute)学习,师从于亚瑟·道尔,这对他后来的发展起到了至关重要的作用。道尔的教学体系提倡“从一开始就帮助学生创造一种美的形式——比如一些成组的线条——然后再逐步形成更好的鉴赏力和更充实的表现力。”道尔将构图打碎成几个基本的构成元素,然后再对其进行分析:通过提炼线条,他发现了线条的走向和厚度;经过提炼色彩,他掌握了彩度和色度的处理。

从1905到1907年,韦伯在巴黎首先在朱利安美术学院学习,在那里他遇到了沃克维兹;之后他又在巴黎的克拉罗斯艺术学院(Académie Colarossi)和大芦舍艺术学院(Académie de la Grande Chaumière)上过学。后来,随着对于这些学校所提倡的传统方法感到越来越厌倦,他开始崇拜塞尚,他曾在1906年和1907年的秋季沙龙看过塞尚的作品。在1908年,韦伯直接拜入马蒂斯的门下,当时费城的塞音(H.LymanSaÿen)、弗吉尼亚的亨利·布鲁斯(Patrick Henry Bruce)以及许多欧洲艺术家都是他的同学。但是,令韦伯惊讶的是,马蒂斯热衷于树立规范:“他(马蒂斯)十分厌恶冒险的技术创新和肤浅的笔法炫技。他鼓励实验,却警告我们一定要避免反复无常的暴躁的夸张或者对于画面重点的游移不定。他强调按照对的、好的逻辑来塑造人物……”[78]据韦伯回忆,马蒂斯一直都很欣赏塞尚、非洲艺术和古希腊雕塑,韦伯在斯泰因的家中看过许多马蒂斯和毕加索的作品。他去过稚拙派代表亨利·卢梭的工作室(并且在1910年说服斯蒂格利茨在卢梭逝世后为其举办了一次展览),之后他结识了毕加索、德劳内、格里兹、马尔凯和立体派的批评家阿波利纳尔(Guillaume Apollinaire),并且在特罗加德罗博物馆(Trocadéro Museum)研习过非洲艺术。1906年夏天,他前往西班牙,次年春夏时节奔赴意大利,并在1908年秋天去了比利时和荷兰。

1909年1月,韦伯回到美国,开始将他在法国现代艺术中发现的特质和规范运用到自己的绘画之中。他的《有香蕉的静物》(Still Life with Bananas,图2.40)中那以不可能的角度倾斜着的桌面是以塞尚在19世纪八九十年代的静物画为基础创作的;《三个人物的构图》(Composition with Three Figures)中大胆的人物造型则来自于毕加索在1906到1908年创作的伊比利亚裸体。

韦伯在1909年春天经摄影师史泰钦的介绍认识了斯蒂格利茨,并且二人很快结下了深厚的友谊。斯蒂格利茨认为韦伯对于自己的摄影有着特殊的理解,也很注重他与欧洲现代主义者之间的密切关系。所以,他接受了韦伯的建议,在1910年11月至12月为卢梭举办了一次展览。[79]斯蒂格利茨欣赏韦伯对于艺术的广泛兴趣,例如前哥伦布时期的美国印第安人的艺术。在1910年,他在《摄影作品》中刊登了韦伯的文章《中国娃娃和现代殖民者》(Chinese Dolls and Modern Colorists),在文中,他大胆地承认自己所见到的“中国的娃娃,霍皮人的图画和印第安的棉被以及其他所谓蛮族的东西都远胜于现代画家们的作品。”[80]但是后来,这两人之间出现了隔阂,其中一个原因是韦伯不喜欢史泰钦的作品。但霍默证实,在1911年初,韦伯因为某些代理方面的原因离开了斯蒂格利茨的圈子,虽然在此之后他们俩依然保持着联系,但已不如曾经那么要好了。[81]

图2.40 马科斯·韦伯,《有香蕉的静物》,布面油画,34.6厘米×25.6厘米,1909年,纽约论坛画廊

在《摄影作品》另一篇发表于1910年的文章《第四维》(The Fourth Dimension)里,韦伯对自己的独特空间意识进行了阐述,指出四维“存在于对象在场的内在和外在,也是一个能够包裹树木、塔、山脉以及任何固体的空间,亦是在敏感的观照之下,物体或者事物的体量之间的间隔地带。”[82]此外,四维还能“唤起想象,激发情感,包罗万象。”正是这样的观念促使韦伯在1912年至1916年创作了“纽约”系列,这是一组模仿意大利未来主义的绘画作品[83]。例如,《纽约高峰期》(Rush Hour,图2.41)生动地记录了这座大都市最为喧闹忙乱而兴奋的一面。斯蒂格利茨也曾赞赏过他所表现出的城市对观者所产生的影响,那飞旋的车轮、耸立的摩天大楼以及一个个站台,都简化成为弧形、三角形和长方形,它们仿佛如万花筒中的图案一般瞬息万变。画面中光影的强烈对比,曲线与尖角的强硬组合,连续的相似形状之间近乎野蛮的碰撞,绿色与土黄色的偶然结合……所有这一切共同构成了高峰时间喧嚣的纽约。

图2.41 马科斯·韦伯,《纽约高峰期》,布面油画,92厘米×76.9厘米,1915年,国家美术馆(见彩图)

图2.42 马科斯·韦伯,《纽约之夜》,布面油画,87厘米×55.9厘米,1915年,奥斯丁得克萨斯大学美术馆

同样,在《纽约之夜》(New York at Night,图2.42)中,光与影之间形成了近乎激烈的对峙,而直线和水平线勾画出的长方形却主导着画面,凌驾于弧形和三角形之上。韦伯曾这样评价自己的这幅作品:

鳞次栉比的高楼大厦被电灯勾勒出的轮廓映在黑色的天幕上,在光柱的偶然变换中相互融合、纠缠,错落穿插。这是彩色的几何形状构成的网络,也是夜晚纽约独有的景象。[84]

在“纽约”系列中,《中国饭店》(Chinese Restaurant,图2.43)可谓独树一帜,那些交错的不同平面,带有欧洲分析立体主义作品的特质。观者可以大致辨别出画面下方的地板,上方和右边悬挂的粉色帘幔等物件,此外,还有一些食客的形象位于画面上方,被表现成了交叠的碎片。不难看出,这一观念很有可能来自于未来主义画家巴拉的那幅《锁链上一只狗的动态》(图2.44)[85]。

图2.43 马科斯·韦伯,《中国饭店》,布面油画,101.6厘米×122.2厘米,1915年,纽约惠特尼美国艺术博物馆

图2.44 贾科莫·巴拉,《锁链上一只狗的动态》,布面油画,91厘米×110厘米,1912年,奥尔布赖特-诺克斯美术馆

在1917年至1919年,韦伯画了一些瘦削的人物形象,他们衣装怪异,脸部可能源于毕加索借鉴黑人艺术的一些画作。但是非洲艺术对韦伯的影响似乎更为直接,因为自从居住在巴黎的时候开始,他就是一个狂热的非洲艺术爱好者。他不仅崇拜特罗加德罗等博物馆里的作品,还追慕具有异国风格的雕塑。艺术史家阿尔弗雷德·维纳尔指出,韦伯也许是第一个购买非洲雕塑的美国艺术家[86]。这是韦伯艺术探索中不容小觑的一面,例如,在他的《两个音乐家》(Two Musicians,图2.45)中,人物的衣着穿戴被高度几何化和平面化,并被重新组合了起来。这显示了两种影响对他的共同作用:一种是美洲印第安人的艺术,尤其是他们色彩明艳的毛毯;而另一种就是分析立体主义。但这种重组并不像分析立体主义那样极端,人体的关键部位依然可以清晰地辨别出来,也就是说,韦伯的创新之处在于,他借用了自己在博物馆里看到的非洲艺术打破了立体主义的固有构造。

图2.45 马科斯·韦伯,《两个音乐家》,布面油画,102厘米×77厘米,1917年,纽约现代艺术博物馆

韦伯的创作中还有另外一种倾向,虽然依然是以立体主义的风格来作画,但他的水粉、水彩以及色粉画开始变得更富创造性。他的《星期天的赛马场看台》(Sunday Tribune,图2.46)挪用了报纸中的一篇文章——但没有像法国拼贴艺术家那样将其分割开,而是颠倒地贴在画面上。然后,他在上面用色粉笔画了一些模糊不明的形状,还有一些杯子和一只瓶子。大部分图案都是与报纸的内容无关,看起来如同涂鸦一般,然而又展现了一种复杂的空间关系,令人不由想起毕加索和布拉克那些“综合立体主义”的拼贴作品。进入20世纪的第三个十年,韦伯逐渐放弃了立体主义和未来主义的手法,而是将大部分精力投入到犹太主题的创作中去,这对于他而言也许具有某种“重返故乡”的意味,就像缅因州的河流和渔夫对哈特列的意义一样。

图2.46 马科斯·韦伯,《星期天的赛马场看台》,纸上色粉,57.2厘米×41.6厘米,1913年,私人收藏

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。