历史文化村镇保护是我国文化景观遗产地保护的重要组成部分,也是我国聚落遗产地保护的重要内容。

我国历史文化村镇的保护起始于1980年代,由城市规划领域的学者发起倡导,以阮仪三先生主持的《江南水乡古镇调查与保护规划》编制为代表。

1986年12月8日,国务院批转了《建设部、文化部关于提请公布第二批国家历史文化名城名单的报告》,指出:“对一些文物古迹比较集中,或能较完整地体现出某一历史时期的传统风貌和民族地方的特色的街区、建筑群、小镇、村寨等,也应予以保护。各省、自治区、直辖市或市、县人民政府可根据它们的历史、科学、艺术价值,核定公布为当地各级‘历史文化保护区’。对‘历史文化保护区’的保护措施可参照文物保护单位的做法,着重保护整体风貌、特色。”这是首次在国务院文件中对历史文化村镇的保护做出规定。

此后,浙江、江苏、北京、重庆等许多地方相继公布了当地的历史文化名村、名镇,但由于《文物保护法》未对此做出明确规定,许多独具特色的历史文化街区、村镇得不到法律的保护,在城乡建设中遭到拆毁和破坏。

2002年10月新修订的《文物保护法》公布实施,第一次在法律上明确了历史文化街区、村镇受国家保护的制度。2003年建设部、国家文物局共同评选公布了第一批22个中国历史文化名镇(村);2005年又公布了第二批,58个镇(村)获此称号。至2014年已公布6批。尽管如此,我国的历史文化名镇(村)的保护仍缺乏专项法规的指导和约束,一个光荣称号背后的保护工作仍任重而道远。

1980年代中后期,人文学者、建筑学领域的学者也加入到我国历史文化村落的保护与研究领域中,从历史文化传统、景观形态、民居建筑、旅游及保护规划等各方面进行了研究与实践。据赵勇等学者研究,我国历史文化村镇研究主要集中在四个方面[18]:

(1)历史文化村镇的价值特征研究。这类研究指出,历史文化村镇是聚落遗产地,属于文化景观范畴,具有“历史性、典型性、完整性、可观性、可用性”,“接近自然风景、小尺度、可识别性、功能混合、多重利用”,“特色与不可替代性、独立与自助公共生活”等特点。

(2)历史文化村镇的形成演变研究。这类研究通过分析聚落形成演变的自然和文化要素,认为聚落形成有三个原则:生产、防卫、血缘。空间规划受到风水观的影响。

(3)历史文化村镇保护发展研究。此类研究分四个方面:

①保护与发展的关系:有着必然的矛盾,主要表现为商业化和原真性的矛盾、文化价值观和经济价值观的矛盾、外部环境变化与内部结构保护稳定的要求间的矛盾等。

②保护规划方法:在保护与发展取得平衡的原则指导下,在宏观层面上规划道路、用地、社会生活、保护范围;在中观层面上确定建筑保护和环境风貌整治;在微观层面上进行重点地段整治。

③保护与发展的对策:进行环境风貌保护整治;以向外疏散人口的方式应对社会经济的发展;以生态理论进行环境控制。

④保护与发展模式:从建筑保护与更新角度有剥离式和整合式;从村落空间布局角度有互补型与共生型;从开发角度有村镇、开发公司、合资型等。

(4)历史文化村镇旅游开发研究。这类研究集中于讨论旅游包装和旅游给保护带来的问题。(https://www.xing528.com)

从以上分析我们可以看出,我国的历史文化村镇保护基本上仍处于“乡村博物馆”阶段,重视物质空间特征的保护,强调旅游开发对遗产地经济发展的作用,这种保护方法的理论基础实际上建立在将过去与现在对立、确认文化传承已经基本中断的基础上,保护工作者及保护规划的制定者以外来的评价标准来判断遗产的价值,为保护对象选择哪些传统是必须继续的、哪些是可以放弃的;旅游规划制定者以社会流行的风尚来包装聚落遗产,按旅游的需要对历史景观进行化装。一些历史文化村镇正是在这样的所谓的“保护”过程中,逐渐丧失其可识别性、持续发展的能力和功能的多样性。

1980年代中期生态博物馆的保护理念传入我国。1995年,在挪威政府的资助下,贵州省六枝特区的梭戛开始创建中国第一个生态博物馆,1998年建成。

六枝梭戛是乌蒙山腹地的一个苗族村寨,面积120多平方千米,社区内生活着一支稀有的、具有独特文化的苗族支系。他们操苗族中部方言,几乎与外界隔绝。二百多年前,由于种种原因,他们选定了易守难攻的、海拔在1400-2200米之间的大山居住。封闭的自然环境和社会经济形态塑造了有个性的文化,至今仍延续着一种古老的、以长角头饰为象征的独特的苗族文化。他们信奉多种神灵,祭山、祭树、祭祖,世代相传寨老、寨主和鬼师管理村寨的制度,他们的蜡染刺绣精美细腻,音乐舞蹈艳丽精巧……他们的社会结构、经济状况、精神生活和自然环境保持着一个未被外界打扰的浑然整体。构成生态博物馆的人的活动、环境、社区和遗产代表性实物四大要素,在这个苗族聚落中保存得异常丰富完好,未被外界扰动。1998年在挪威专家的帮助下,六枝梭戛成为以整个村寨及其生活方式、生产方式为保护内容的生态博物馆。博物馆建成之后,当地的文化遗产得到了收集整理,居民的生活条件有所改善[19]。

生态博物馆的目标是在保护、传承和展示人类环境与文化多样性的同时,也能为当地的生产与生活方式找到一种持续存在的理由与方式,同时生态博物馆也不可避免地触动一场文化的交流与融合,因此保护要求有一个对自身的文化具有高度的自豪感和保护意识的强有力的社区组织,但自治的六枝梭戛生态博物馆管理委员会在处理如生态博物馆的收益分配、谁从老房子搬出等问题面前软弱无力[20]。自1998年博物馆建成以来,由贵州省“采取以工代赈、对口帮扶等形式,组织了计委、财政、扶贫办、建设、交通、文化等部门,统筹规划,齐抓共管,变单纯的部门行为为政府行为,围绕生态博物馆建设,修了公路,建了学校,通了水电。”[21]生态博物馆保护方式的重要理念之一就是遗产的主人进行保护和展示,但是在这个案例中,政府强力介入,变保护为扶贫,而遗产的主人软弱无力,因此可以说六枝梭戛并不是一个真正意义上的生态博物馆。曾任中国文物报社副总编辑的曹兵武认为,“中国的生态博物馆运动可能要经过一个学者的文化包办、代理阶段,但是最终必须发展到当地人们的文化自觉,才能够说取得了真正的成功。”[22]

从1995年建立第一座生态博馆开始到2005年底我国已建成7座保护苗族、布依族、侗族、瑶族、蒙古族、汉族等各不相同的文化活标本的生态博物馆。由于生态博物馆所要求的遗产保护社区化和民主化的理念在我国缺乏社会意识的基础,我国操作聚落保护的人士一般为政府领导和城市规划专业人士,以社会精英居高临下的姿态审视保护对象,短期的现状调查无法真正全面掌握、理解无形文化遗产与聚落形成、发展之间的联系;而社区领导参与保护的目的只为发展经济而缺乏对其文化真正的自豪感,我国的生态博物馆保护方式仍处于起步阶段。

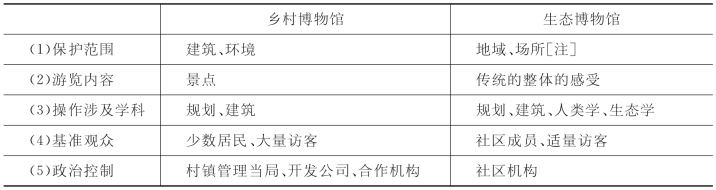

尽管如此,生态博物馆反映了更全面的、以联系的观点观察事物的聚落遗产观(表10.1)。其保护手段更符合持续发展观,主要特征为[23]:

(1)整体保护:对一个社区、村落的整体保护:保护人、物、环境的固有的生存状态;

(2)原地保护:在遗产的原生地上进行保护;

(3)自我保护:社区居民作为文化的主人行动起来保护自己的遗产和生存环境;

(4)动态保护:并不冻结自己而是在发展中保护,保存文化的集体记忆并传承发展。

因此,笔者倡导以生态博物馆的保护理念进行我国的聚落保护实践。

表10.1 生态博物馆和乡村博物馆比较

注:这里的“地域、场所”不是指行政地区,而是文化传统、自然传统和经济生活的融合体,如一个矿区、河谷、村镇。据国际博协自然历史博物馆委员会主席科吉尔·恩格斯托姆定义。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。