1)中国文物建筑修复观念的建立

“修旧如旧”,是中国建筑史研究和中国历史遗产保护的开创者,一代宗师梁思成先生提出的文物修复原则。该原则最初形成于1930年代,1950年代以后,经梁思成的大力提倡,逐渐深入人心,成为中国文物建筑修复领域最普遍最基本的概念。直至今日,在讨论有关中国文物建筑修复时,这一概念仍时常被提及。但是另一方面,“修旧如旧”这一概念一直是一个非正式的说法,从来没有进入过中国有关文物建筑修复的法律和其他官方文件,但却是我国《文物保护法》中“不改变文物原状”的遗产保护原则的来源。

1931年对中华民族、梁思成个人,以及国际历史遗产保护事业而言都是一个重要的年份。这一年,日本帝国主义入侵并占领中国东北,东北抗战开始;这一年,梁思成出任中国营造学社法式部主任,从此正式开始了他研究中国传统建筑的学术生涯;这一年,在雅典举行了历史古迹建筑师及技师国际会议第一次会议,并通过了《关于历史古迹修复的雅典宪章》(下称《雅典宪章》)[6],历史遗产保护运动正式走上国际舞台,在西方社会的影响日益扩大。虽然当时的中国城市与建筑也处在新旧交替的剧烈变革时期,但是整个民族和国家都处于深重的苦难之中,面临着生死存亡的威胁,对历史遗产的保护和研究工作又几乎是从零开始,也很少有条件进行国际学术交流与合作。就是在这样的岁月里,梁思成的中国文物建筑修复观念逐渐形成,并且和国际主流保护理论相互呼应。

1932年,梁思成在《蓟县独乐寺观音阁山门考》[7]中指出:“古建保护法,尤须从速制定,颁布,施行。”

为保护文物建筑而立法,在西方国家此时已相当普遍。早在1840年,法国就制定了《历史性建筑法案》;美国在1906年颁布《古迹法案》;在中国的近邻日本,也在1897年到1929年间陆续制定了《古社寺保护法》《古迹名胜天然纪念物保护法》《国宝保护法》等一系列有关法律。在此前一年公布的《雅典宪章》,将国家立法作为一项重要的保护措施。事实上南京国民政府也的确制定了一部《古物保存法》,但该法律内容含混,条文极为简略,主要关心的是可移动文物。新中国成立以后,中央政府曾经以一系列政令形式规定文物建筑的保护措施,但直至改革开放后的1982年,《文物保护法》才正式成为国家法律,此时梁思成已去世十年。

在同一篇文章中,梁思成阐述了自己的古迹维修观:“以保存现状为保存古建筑之最良方法,复原部分,非有绝对把握,不宜轻易施行。”这一观念在1935年的《曲阜孔庙的建筑及其修葺计划》中得到了进一步阐述:

“在设计人的立脚点上看,我们今日所处地位,与两千年来每次重修时匠师所处地位,有一个根本不同之点。以往的重修,其唯一的目标,在将已破敞的庙庭,恢复为富丽堂皇、工坚料实的殿宇;若能拆去旧屋,另建新殿,在当时更是颂为无上的功业或美德。但是今天我们的工作却不同了,我们须对于各个时代之古建筑,负保存或恢复原状的责任。在设计以前须知道这座建筑物的年代,须知这年代间建筑物的特征;对于这建筑物,如见其有损毁处,须知其原因及补救方法;须尽我们的理智,应用到这座建筑本身上去,以求现存构物寿命最大限度的延长,不能像古人拆旧建新,于是这问题也就复杂多了。”[8]

这段文字非常重要,是梁思成关于文物建筑修复观念最为完整的阐述。它包含三项重要内容:

第一,今日之维修与传统之重修有根本之不同,不再是拆旧建新,而是保存或恢复原状。这是梁思成关于文物建筑修复观念的根本所在,以后逐渐发展成“修旧如旧”的思想,下文将详述。

第二,在维修之前对维修对象的历史、现状、特征须作详尽调查。这一工作是现代科学维修方法的基础。

第三,在维修时须使用科学方法,“以求现存构筑物寿命最大限度的延长”。这一要求意味着有可能将现代技术与材料应用至文物建筑之维修。在工业时代以后,随着一般技术手段的飞速发展,现代技术在西方工业化国家首先开始应用于古迹维修。虽然它和传统技术相比在效率上往往有明显优势,但由于和古迹本身的建造技术往往相距甚远甚至完全不同,也时常引起争议,成为一个需要谨慎从事的课题。

这三方面,均与《关于历史古迹修复的雅典宪章》精神相符。没有材料证明梁思成对《雅典宪章》有任何了解,也没有材料证明他与当时西方国家的遗产保护人士有任何交流;但当时中国和西方的联系尚未中断,仍有可能通过各种渠道获得有关信息。无论如何,早在1930年代,梁思成就在中国明确提出了文物建筑修复的现代观念,并且与当时的国际主流思想相互合拍。

2)“修旧如旧”与风格修复

“修旧如旧”是梁思成先生关于中国文物建筑修复观念的核心,这一概念在当时的中国具有革命性的意义。中国对待旧建筑的传统做法无非是“拆旧建新”,历代改朝换代之际,多半都要把前朝宫室甚至整个都城夷为平地,另建新都;甚至一般古人拜神求福,也要许下诸如“重修殿宇,再塑金身”之类的愿心。即使是修理,也务求“整旧如新”“旧貌换新颜”。是故,梁思成毕生之中花了很大力气宣传和提倡这一观念,最终成功地使它成为中国文物建筑修复的思想基础。

梁思成关于文物建筑修复的观念的形成,与他在宾夕法尼亚大学所受的学院派古典主义的建筑教育有密切关系。据费慰梅回忆:“思成自己就提到过一些对于他以后在中国工作非常有用的宾大给建筑史学生出的习题的例子。典型的习作是根据适当的风格完成一座未完成的教堂的设计、重新设计一座凯旋门而在创意上不能背离当时环境、或是修复毁坏了的建筑物。”[9]在这一基础上,他的修复观念可称作一种“保守的风格修复”。

梁思成的修复观念与法国风格修复的相似之处在于它们对美学的强调:在修复时“徒然将前人的错误(例如太肥太偏的额枋;其尺寸根本不足以承许多补间斗拱之重量者),照样的再袭做一次,是我这次计划中所不做的,在露明的部分,改用极不同的材料(例如用小方块水泥砖以代大方砖铺地),以致使参诣孔庙的人,得着与原用材料所给予极不同的印象者,也是我极力避免的”[10]。但与勒杜克允许建筑师凭各自对古代风格的理解创造性地将古迹完善至理想形式不同,梁思成认为修复是建立在研究和考证的基础上:“在设计以前须知道这座建筑物的年代,须知这年代间建筑物的特征”;与古人不同,是“保存或恢复原状”,而不是“拆旧建新”。

“修旧如旧”思想的美学出发点,在梁思成对修复中使用新技术新材料的态度中也可得到证实:“在(古迹)不露明的地方,凡有需要之处,必尽量地用新方法新材料,如钢梁、螺丝销子、防腐剂、防潮油毡、水泥钢筋等等;以补救旧材料古方法之不足;但是我们非万万不得已,绝不让这些东西改换了各殿宇原来的外形。”[11]这正是《雅典宪章》的立场;该宪章虽然指出可以“正确使用所有的现代技术,特别是钢筋混凝土”来修复古迹,但同时也明确指出,任何这样的使用都必须“加以隐藏”。

1963年,梁思成在扬州关于古建保护的报告上说:“……我的牙齿没有了,在美国装这副假牙时,因为我上了年纪,所以大夫选用了这副略带黄色,而不是纯白的,排列也略稀松的牙,因此看不出是假牙,这就叫做‘整旧如旧’”[12]。在1964年《文物》杂志第七期上,梁思成又著文《闲话文物建筑的重修与维护》,强调保护古建筑是要它老当益壮、延年益寿,而不是要它焕然一新,返老还童。他认为:“把一座古文物建筑修得焕然一新,犹如把一些周鼎汉镜用擦铜油擦得油光晶亮一样,将严重损害到它的历史、艺术价值。”[13]另一方面基于当时国家的经济状况,梁思成强调了古迹的保存、加固是第一位的,而复原、重建是第二位的,在这个问题上他运用了形象的比喻:“如同输血、打强心针一样,(使古建筑‘病情’稳定),而不是‘涂脂抹粉’,做表面文章。”[14]

但是1964年,国际遗产保护的主流观念已经发生了变化。这一年在威尼斯召开了历史古迹建筑师及技师国际会议第二次会议,通过了著名的《威尼斯宪章》,并在次年成立了国际古迹遗址理事会(ICOMOS),此后该组织以及联合国教科文组织陆续发布和发起的一系列公约、宪章和其他国际文件逐渐成为国际遗产保护的普遍理论。《威尼斯宪章》的立论基础是历史的“原真性”。该宪章提出对历史古迹“我们必须一点不走样地把它们的全部信息传下去”。在使用时“决不可以变动它的平面布局或装饰”。修复时“目的不是追求风格的统一”。“补足缺失的部分,必须保持整体的和谐一致,同时,又必须使补足的部分跟原来部分明显地区别,防止补足部分使原有的艺术和历史见证失去真实性。”而“修旧如旧”的修复原则会使古迹的新、旧部分难以区分,从而混淆历史。

1960年代中国和西方的学术交流较少,作为中国建筑历史研究的权威,梁思成以“修旧如旧”为核心的修复观念,一直是中国建筑遗产修复领域支配性的思想观念。“修旧如旧”正适应了完善一种风格、在美学上达到和谐的古典主义美学思想的要求。而且,和谐统一的美学观点也易于被一般公众接受。因此一直到1990年代才有了对相关问题的争论,但至今在中国建筑遗产修复的学术和实践领域中这仍是一种主导性的思潮。

在保护我国的建筑遗存这一领域中,在古迹修复事业中及展示古迹广阔的社会价值方面,梁思成都进行了开拓性的工作。他建立了我国现代文物建筑保护理论与保护内容的基本框架,提出了城市的整体性保护、文物建筑与其环境共同保护、区别现代古迹修复重建与我国传统的重建理念等,都具有划时代的意义。另一方面,古典主义美学观念的影响使他在保护实践中对古迹的景观作用、美学价值过于强调,如他主张不拆牌楼由于它“夕阳下如画的美景”,他强调古迹利用是因为“它们在城市中起着装饰作用”[15],这与维奥雷·勒·杜克强调恢复古迹的完整性以找回古迹失落的恢弘及拉斯金反修复以欣赏废墟高贵的画意是多么相似!由于这对经济实力和艺术素养都有一定的要求,因而他无法得到同时代人的普遍认同,同时也与1960年代以后国际遗产保护理论强调古迹作为历史文本价值的主流思想存在差别。

3)“原状”不等于“原真性”

今天“修旧如旧”已被“不改变原状”的说法所替代,但它的本质没有改变,仍是一种倡导形式上和谐的保护与修复理论,并逐渐成为从学者专家到官员民众都认可的保护理论。而且进一步扩大到更大尺度的历史环境的保护中,强调注重形式、风貌的协调,有时甚至成为一种僵化的保护规划和保护地建筑设计模式。(https://www.xing528.com)

著名的良渚遗址是存在于距今6 000至4 000年长江下游太湖流域地区的良渚文化遗迹最集中的地方。浙江良渚、瓶窑两镇是良渚遗址分布最集中、最密集的地区。遗址面积约4 200公顷,包括反山、瑶山、汇观山(祭坛)、莫角山(建筑群遗址)等著名遗址群。[16]

《良渚遗址保护总体规划》对遗址保护区的分级是:“保护范围”即核心保护区;“建设控制地带”和最外围的“景观协调地带”。[17]

有趣的是在良渚遗址保护区名为“良渚文化博物馆”的工程项目有两个,表达了两种迥然不同的遗产地建筑设计构思方法(图2.3)。一个于1994年5月建成开放,另一个2005年建成。将它们对比评述,使我们更易于看出不同的观念对设计成果的影响(表2.2)。为了便于比较,先将两馆基本资料陈述如下:

作为展示大遗址文化内容和器物遗存的博物馆建筑设计,我们首先要追问的是良渚文化时期的建筑形式与建成环境具有怎样的特征?从目前的考古资料来看,良渚先民在沼泽中建造干栏式建筑;在平地上建造高台建筑。其次,什么形式被认为是良渚文化最鲜明的表征?今天人们普遍认为是作为礼器的玉琮的形象[18]。

表2.2 两个“良渚文化博物馆”基本情况比较

资料来源:http://www.liangzhu.gov.cn/;David Chipperfield Architects,浙江工业大学设计研究院,《良渚文化博物馆新馆初步设计说明》,2004年9月。

图2.3 1994年建成的良渚文化博物馆和2005年建成的良渚文化博物馆新馆

资料来源:David Chipperfield Architects,浙江工业大学设计研究院,《良渚文化博物馆新馆初步设计》,2004年9月。

1994年建成的良渚文化博物馆采用了我们熟悉的手法,主体建筑建在石筑台基上,深蓝色的琉璃瓦屋顶给予建筑一种肃穆的气氛,而位于屋角的刻有玉琮的形象的巨型石柱和主楼前矗立的一座高13米的玉琮模型表示了该建筑是仅仅属于良渚的。博物馆内部空间组合为一个序厅连接三个展厅。

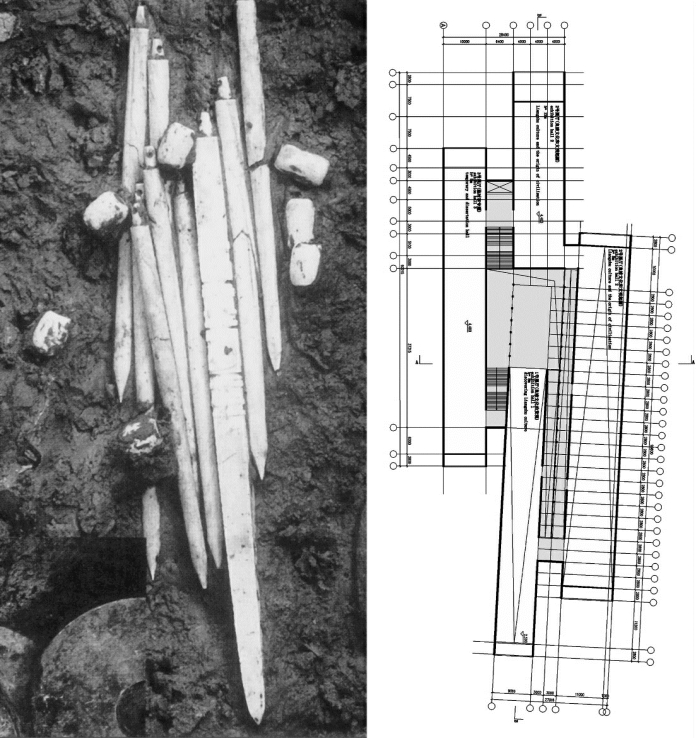

而2005年建成的良渚文化博物馆新馆的形式基于一种现代意义上的合理性,即严格区分原件和复制品,新建筑不在形式上对任何出土文物进行简单模仿。建筑师从发掘的历史器物——系列玉锥的排列中得到启发,形成自由组合的条状建筑物,横卧在景色如画的良渚圣地公园中,以平实、简练的体块组合表达了文明萌芽时期的单纯与质朴,从而在今天与过去之间形成一种精神上的联系。博物馆的内部空间是4根宽18米、高低各不相同的管状空间,管状空间独具的导向性将引导着访客去探寻良渚文明的传奇。(图2.4)

图2.4 出土文物及2005年建成的良渚文化博物馆新馆平面

资料来源:David Chipperfield Architects,浙江工业大学设计研究院,《良渚文化博物馆新馆初步设计》,2004年9月。

2005年建成的新良渚文化博物馆新馆所在地是“良渚文化村”距离良渚国家遗址最近的区块,这里集中了良渚文化时期最为典型的几种地貌:山坡、土墩、湖沼和绿洲。博物馆的景观设计在不破坏原有地形地貌的情况下,赋予了公园更多的趣味性,加强了建筑内部与外部空间之间的联系——那是一个个开敞的盒子空间从建筑中延伸出去形成的庭院(图2.5)。

1994年建成的良渚文化博物馆采用了我们习惯的、不会引起争议的“风貌协调”的手法,然而这种“风貌”——一种所谓的“现代中国的新乡土风格”的建筑形式,以不变应万变地大量在中国各类遗产地建造,它能表现良渚文化的风貌吗?或者说它表现了良渚文化的“原状”吗?而待建的良渚文化博物馆新馆以一种现代抽象形式超越了这种争论,不去表现其实我们并不十分清晰了解的过去的形式。

图2.5 2005年建成的良渚文化博物馆新馆总平面

资料来源:David Chipperfield Architects,浙江工业大学设计研究院,《良渚文化博物馆新馆初步设计》,2004年9月。

不同文化背景的设计师将不同的观念融合到良渚遗址的保护与利用中,后一种方法常被称之为西方的“新旧对比法”。事实上并非要有意形成一种“新旧对比”,它的思想根源就是“原真性(authenticity)”的观念。这个概念产生于19世纪末。“原真的”一词来自希腊文的authentikos(autos,自我,同样的)和拉丁文auctor(一个起源,权威),因此意味着“原件”而非“拷贝”,“真实”而非“伪装”,“真品”而非“赝品”[19]。故而“原真性”反对复制、反对拷贝,也反对任何形式的重建,它认为拷贝过去的形象是以一种错误的方式去满足文化上的缺失。同时现代遗产保护思想的发展深受现代考古学的影响,而现代考古学的修复方法严格区分原件和复制品。

“原真”对“拷贝”是保护运动中长期争论的问题,它是1964年《威尼斯宪章》的立论基础,因为涉及将文化遗产“丰富的原真性”传给子孙后代(《威尼斯宪章》前言)。《宪章》还提到:“补足缺失的部分,必须保持整体的和谐一致,但与此同时,又必须使补足的部分跟原来部分明显地区别,防止补足部分使原有的艺术和历史见证失去真实性。”可见新旧区分的目的不是为了“对比”,只是为了保留更确切的历史证据。即使是1994年的《奈良文件》提出“信息源”也是“原真性”的一部分,我们仍可以看到“原状”并非“原真性”,因此我国的《文物保护法》规定的“不改变文物原状的原则”,也不像一些专家学者认为的那样真的是一种“和国际接轨”的做法。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。