准备阶段是设计过程的最初阶段,原则上从项目立项并接受设计任务开始,到对项目有一个全面的、整体上的认知为止。但不能排除在设计和深化过程中,甚至是施工过程中重新加以修正抑或调整的可能。该阶段设计师的主要任务是理解并消化设计任务,要求设计师对设计任务的项目背景、使用需求、立地环境等设计条件有深刻而全面的整体理解和把握,做好前期准备,为下一步的设计奠定坚实的基础。该阶段资料收集是否翔实充分,现场勘查是否细致,综合考量设计要素是否全面,直接关系到设计的成败。

3.1.1.1 资料收集

在资料收集的过程中,设计师关键是要把握收集的内容与方向,才能事半功倍。这是因为园林建筑存在于自然环境之中,依存于环境,园林建筑与自然环境之间是一个由各类自然和人工要素相互关联、相互依存、相互制约构成的系统。系统中园林建筑不再是单纯的个体,而是环境的构成要素之一,其中任何一个要素发生改变,均会牵一发而动全身,并会引起其他要素和环境的重新整合。因此,在设计初始准备阶段必须对设计资料有全面的了解,才能做到心中有数,有的放矢。从某种程度而言,设计者对项目与环境的理解和把握是设计合理与否、成功与否的首要条件,其理解程度则取决于资料收集准确性及信息容量的多少。即对拟建园林建筑的使用需求、市场定位、功能性质、技术条件、工艺流程、环境状况、生态保护、经济基础等信息资料的收集与分析,具体可依据下面几个步骤进行。

1)对项目背景资料的收集并整理

主要是通过对项目背景资料的了解,为设计师进一步全面把握设计的方向与重点做好准备。这就要求设计承托方即设计者通过与委托方的多渠道沟通,全面了解项目的投资主体、投资额度、项目性质、建筑类型、使用主体、功能需求、用地范围、建筑红线以及容积率、建筑高度、建筑密度等背景条件,做到心中有数,以了解设计任务的重点在何处、客观状况怎样、需要解决怎样的关键问题,并根据需要提出切实可行的合理化建议,供委托方参考。

2)对设计任务资料的收集并整理

主要是对设计任务的消化,为设计师理解并把握具体的设计任务做好准备。这就要求设计师一方面整理并分析设计任务的相关信息,也就是我们常说的设计任务书;另一方面注意收集同类性质的项目设计资料加以比对,以供参考。只有通过以上两方面设计资料的收集,设计者才能对设计任务进行合理的消化、吸收,并细化具体任务安排,以提供满足未来建筑使用过程中所应具备的各项美观、使用等要求。

3)对立地条件资料的收集并整理

主要是对设计项目所处环境的自然与人文要素的收集与整理,这些信息资料与设计任务息息相关的至少有以下几方面的信息:

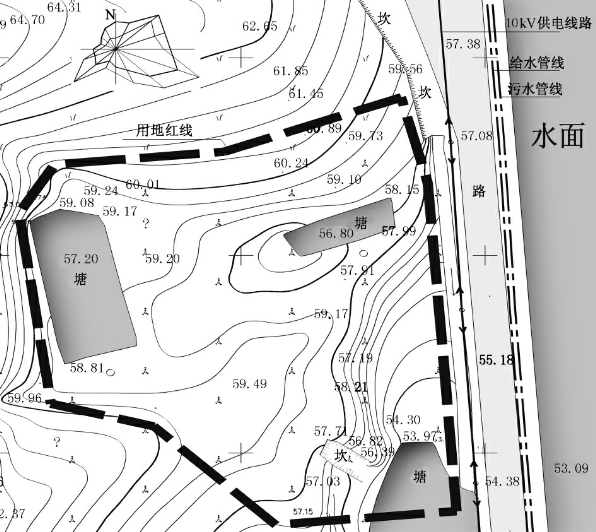

(1)场地自然肌理特征:包括气候、地形、地貌、植物、土壤、水文、日照、温度、降雨、风向等(图3.1.1)。

图3.1.1 某拟建地块所表达出的自然肌理与立地条件信息

(2)场地人文肌理特征:物质形态的文化遗存、非物质形态的文化遗存、民风、民俗、地域文化、时代特征等。

(3)立地条件特征:地质状况、周边建筑与构筑物、内外部交通、给排水、电力电讯等状况(图3.1.1)。

(4)视觉景观环境特征:景观通道、景观视域、周边景观状况、基地景观风貌(图3.1.2)。

图3.1.2 某拟建地块视觉景观环境特征

(5)经济技术条件:可适用技术、工程经济估算、市场能提供的材料、施工技术和装备等可能性比较。

(6)可能影响设计工程的其他因素。

3.1.1.2 现场踏勘

现场踏勘主要是对立地条件进行实地勘查,以修正、补遗前期收集的基础资料,并通过感受现场,增进设计师的直观感知,为下一步的设计阶段做好准备,此过程包含以下两方面内容。

1)对部分收集的立地条件资料在场地内进行现场核查与比照

具体而言就是在现场感受场地内的自然肌理条件特征,体验人文肌理条件特征,并复核立地条件特征。这是因为在收集资料的过程中,我们仅能通过全息航拍图和比例详细、信息详尽的地形图对地形有初步的认知,但无论这些资料所包含的信息如何详尽,都与现场信息存在或多或少的差异,只有通过现场的实地踏勘才能对我们掌握的信息进行修正和补充。在这个过程中,现场陡坎的位置、高度和坡面地质状况,植被情况与保留树种的姿态,现场拟建建筑基址的地质状况是主要复勘的对象。在某公园内纪念馆的设计过程中,院内的一棵名贵古树是保留的目标,设计者依据资料信息最初拟定了“L”形布局的建筑形态,而通过现场踏勘古树独特的姿态使“L”形布局根本无法实现,设计者最终依据现场的古树姿态将建筑形态改成了“C”形布局(图3.1.3)。(https://www.xing528.com)

图3.1.3 某公园纪念馆现场踏勘过程中古树姿态对建筑布局的改变

2)感受现场空间与环境

虽然经验丰富的设计者通过详尽的地形图与航拍图的辅助可以对现场有整体的空间感知,但这样的感知仍然与现场的直观视觉感受存在着差异,而这些差异有时将影响设计的方向。因此,设计者必须复勘现场,现场复勘是设计准备阶段必不可少的感知过程。只有通过现场复勘才能以直观的视觉感受领悟现场,感受现场环境带给我们的设计启发和制约。某盆景馆的设计中对基地选址的过程,设计者即是通过现场的反复踏勘所确立的。通常情况下山地建筑的选址并不会选择山脊线的位置,但设计者在现场的踏勘过程中,通过对周边山势、环境的感知,以及多方位视觉信息的考量,发现选址在较为平坦的山脊上建设盆景馆,将凸显山势特征,并使盆景园的园区在文化特征和景观特征上得到显著的提高,顾而大胆地将选址确立在这块上坡之上,得到了相关专家的肯定(图3.1.4)。

图3.1.4 某盆景馆实地空间环境

3.1.1.3 综合考量设计要素

园林建筑依据不同的性质有各种不同的建筑类型和不同的使用要求。尽管不同类型的园林建筑在功能上有各自的特殊性,但是也包含了矛盾的普遍性,存在着某些共同的功能要求。这就需要我们对所设计的园林建筑的设计要素进行全面、综合的考量。

这个过程甲方通常会提出具体要求,但多数时并不很明确。因此,在获取设计任务书的同时,需要与甲方进一步探讨沟通、相互启发、归纳整理,明确园林建筑的具体明细的使用性质和功能,从而为下一步的设计做好准备。有关综合考量设计要素的方向可归纳为以下几个方面。

1)园林建筑的具体性质

具体性质即拟建园林建筑的使用需求,以及不同需求对设计任务最为突出的需求性质:景观性、服务性、功能性。如:亭、台、楼、阁、厅、轩、茶室、酒吧等公共休憩类型建筑的景观性要求最高;入口、游人服务中心、售票、码头、交通站点等公共服务类型建筑的功能标志性的需求最强;艺术馆、书画馆、纪念馆等文化类园林建筑要求具有较强的文化标志性;商店、温室、花房、盆景园等经营类建筑对生产、经营的使用需求最大;园区办公用房、配电房、设备用房等辅助用房要求功能使用的便利性和景观上的隐蔽性;等等诸如此类的对园林建筑不同性质的不同考量。

2)建筑造型、空间的使用性质及特点

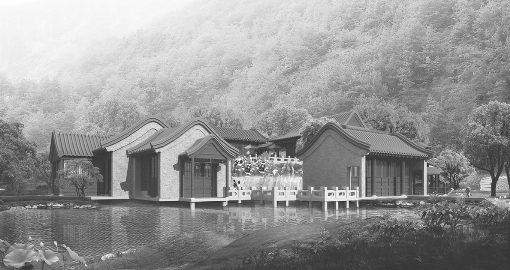

不同类型的园林建筑对建筑外部体量、造型,以及内部空间大小、通风状况均有不同的技术要求。如茶室、景亭以及供游人休憩的厅、轩等公共休憩类型建筑要求空间具有最佳的景观视域和景象,因此其建筑造型及空间较为开敞、轻灵、通透;入口、游人服务中心、售票、码头、餐厅、交通站点等公共服务类型建筑要求空间与环境结合能够满足游人的使用和识别的需求,因此其造型与空间较为简洁、开阔(图3.1.5);艺术馆、书画馆、纪念馆等文化类园林建筑的空间要求能够充分满足内部展品的陈设,其造型和空间多封闭且雕塑感较强(图3.1.6);商店、温室、花房、盆景园等经营类园林建筑对建筑的采光、通风、购物、观赏、运输等空间要求,需从内部商品、植物的有利环境来综合考虑,造型与空间多以高空间、大跨度来解决……

图3.1.5 某公园茶室效果图

图3.1.6 某盆景园效果图

3)建筑物内部各功能区块的考量

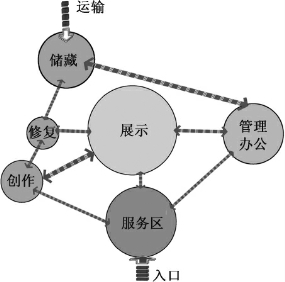

内部各功能区块的考量即要求设计人员依据园林建筑的性质与使用需求对其内部进行合理的划分:一方面,可依据不同功能区对通风、采光的需求安排其在建筑中的具体的方位,如茶室中的饮茶区需具有最佳的景观面,开水间与服务台多数景观要求不高但需与饮茶区有最为便利的服务;餐厅的厨房需布置在通风状况优良的下风向(图3.1.7);另一方面,可依据不同区域对动与静、主与次、内与外的需求划分功能区块,对建筑横向(即同一楼层平面)、纵向(即不同楼层平面)的功能划分做出大体的安排。如艺术馆的展示区要求有整体的墙面以供布展,而创作室则要求有较高的私密性和景观性,储藏空间则要具有较高的安全性和独立性便于藏品的储藏和保护(图3.1.8)。此一阶段可以功能简图的图示形式(即我们常说的泡泡图)加以表达。

图3.1.7 某公园餐厅功能泡泡图

图3.1.8 艺术馆展示与储藏功能关系泡泡图

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。