元人虞集指出,蜀中“俗尚祷祠,鬼神之宫相望”[338]。元明以来,四川各地的祠庙很多,有的是承继前代习俗祭祀,有的则在前代的基础上,根据需要另有更新与发展。下面择要举例加以说明。

(一)石敢当

明人李实《蜀语》云:旧时蜀中街道、乡村路口常立一顽石,上刻石头人像,下刻“泰山石敢当”,以为镇邪禳鬼之用。李实注释,此俗汉时已见。这个东西就是民间常说的“吞口菩萨”,形象暴眼獠牙,令人恐怖。《墨庄漫录》云:“石敢当,镇百鬼,压灾殃,官吏福,百姓康,风声盛,礼乐昌。”这个神没有进入玉皇大帝和如来佛的神榜名录,是纯粹民间崇奉的俗神。显然,这一古老的民俗信仰,在明代依然保存。

(二)坛神

明人李实《蜀语》云:坛神名主坛罗公,黑面,手持斧吹角,设像于室西北隅,去地尺许,岁暮则割牲延巫,歌舞赛之。坛神含有镇宅避邪之意。奉坛神者,其神以径尺之石,高七八寸,置于堂右倚壁,曰“坛等”。上供坛牌,粘于壁,旁列坛枪。其牌或书“罗公仙师”,或书“镇一元坛赵侯元帅郭氏领兵三郎”,两旁列称号数十名。没岁一祭,杀豕一,招巫跳舞,歌唱彻夜,谓之“庆坛”。民国《巴县志》称,“今市井及乡里古宅,在百年前者往往有之。”[339]溯其渊源,此俗则明代早已著录,足见坛神信仰已在明代流行。

(三)文昌帝君

明人何宇度《益部谈资》载:“文昌帝君。传云降生于越之西,嶲之南,两郡之间,今之梓潼县是也。”文昌帝君又名梓潼帝君,历来被“学士大夫”奉为“主文治科举之神”[340]。此俗率先兴起于宋代四川,属于四川的乡土神。宋代流行于全国,各地的帝君庙前,香火鼎盛。“宋亡蜀残,民无孑遗,鬼神之祀消歇。自科举废而文昌之神灵亦寂然者余四十年。”[341]元仁宗加封文昌神为“辅元开化文昌司禄宏仁帝君”,钦定为“忠国、孝家、益民、正直、礼典之神”,赐匾额“佑文成化之祠”[342],使文昌信仰在全国范围内广泛传播。明承元制,继续礼祀文昌。明代文昌祭祀虽然颇有一番周折,但到明后期文昌祠的地域分布反而进一步扩散[343]。正是在这种背景下明代文昌帝君信仰在四川广为流行。明嘉靖《阆中县志》载:“五月十五日瘟祖会,旧在城隍庙,后移太清观。此会较诸会为甚……演灯戏十日。每夜焚香如雾,火光不息。其所为灯山者,亦如上元之时。”[344]按瘟祖会乃四川重要神会之一,主祭的就是梓潼帝君。此会期间,“演灯戏十日”,足见围绕文昌帝君的祭祀娱乐活动之盛,所谓“此会较诸会为甚”,殆不虚言。

(四)射洪祠

据天启《成都府志》记载,射洪祠在成都府治北门外驿站旁,蜀献王建。主祀唐代四川大诗人陈子昂。相传,蜀献王到四川,“梦有神冠冕来迎者。王问为谁?对曰:陈子昂也。今为射洪土神。王驾过,护送至此,王因命立祠祀之。”[345]蜀献王镇蜀之初,编造神人来迎,把陈子昂作为“土神”来立祠祭祀,显然是利用蜀人的民间信仰,为他的所谓“礼教治西陲”争取人心和同情的。所以,当清取代朱明政权之后,射洪祠也就随之告废[346]。

(五)五龙庙

在成都府东锦江街。“相传献王入蜀,至嘉州,江涨,舟不能上。祷于神,风静水消,乃立庙迎祀于此。”[347]

(六)城隍庙

在中国民间,城隍神是颇有影响的城市保护神。城隍原为中国民间的宗教祭祀之神,唐以后开始普遍祭祀,宋代已经列为国家祭典,至明朝初年,国家祭祀的城隍祭祀即迈入空前系统化、正规化、制度化的阶段,从而推动城隍信仰和城隍祭祀在民间的普遍化[348]。洪武二年(1369)正月,朱元璋敕封“京都及天下城隍神”,并对全国城隍神的等级作了划分,将城隍神设定为五等。朱元璋还说:“朕立城隍神,使人知畏,人有所畏,则不敢妄为。”[349]次年六月,又“诏天下府州县立城隍庙”[350]。规定城隍庙的规格结构与当地官署正衙相同,官员必须如期前往拜谒。正是在明代统治者的大力提倡下,前代尚不多见的城隍庙以及城隍信仰,开始在巴蜀各地普遍推广开来。

根据明天启《成都府志》卷3记载及舆图所示,有一座城隍庙在府城北门外;另一座城隍庙在府治西。由于明代设定的城隍等级中,没有省城隍的一级,因此,建在省城首府的这座城隍庙,便作为省城隍庙,用以供省级官员拜谒。明代四川城隍庙不仅修建在省城,连偏远的县城也无例外。例如,地处川东南偏远民族地区的石柱县,在城西北隅、南宾河东岸,就建有一座县级城隍庙。此庙是由被朝廷敕封为都督的秦良玉于崇祯九年(1636)所建[351]。明代城隍庙遍设于各府州县。例如,在川东的夔州,在府西县学旧基,弘治(1488~1505)年间,郡守杨奇重建,正德七年(1512)郡守吴潜重加修葺,仍建钟鼓二亭[352]。至于各州县的城隍庙的创建,也屡见于当时和后代的记载之中。如:黔江县城隍庙,洪武十四年(1381)千户孙文建;广汉县城隍庙,正德七年(1512)建造等等[353]。

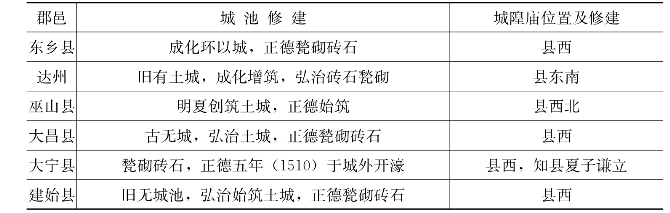

城隍神之所以受到各州县的崇拜,一个重要原因在于城墙与护城河有护城保民的作用,所以城隍神的栖身处所城隍庙与城墙关系极为密切。明人建城隍庙的观念,普遍与各地大修城池是有直接联系的[354]。以夔州府为例,详见下表:(https://www.xing528.com)

表11-6 夔州府城池与城隍庙对照表

续表

资料来源:据正德《夔州府州》卷2、5改制。

城隍神作为物化的城池保护神,具有自然神的原始品格的一面;同时,它还具有社会神品格的一面,即与行政治所发生内在联系。城隍庙作为虚拟化的阴界衙门,发挥着“警世”的功能。正如明隆庆时,叶一清在《重修(金堂县)城隍庙记》中所说:“邑之有城隍庙,制也。所赖以御灾凶,主祈祷,昭善恶。凡举事,劳众告而后行。于春秋则祀,朔望则谒焉……治理者为多,一日不可无侯(城隍),则一日不庙可乎”?在他看来,人世间“奸巧百出”,有些作奸犯科之人,在公堂上受审,他“宁甘拷掠”,也不肯招供认输。但是,一当带其到城隍庙前,面对阴曹地府,他却“不能自隐”。由此可见,“幽明人鬼一道也”。对待城隍如同对待人事一样,必须“知所以事人,而后知所以事神”。如果对神不敬,“香火之供不与焉”,则“孝弟忠信、利益廉耻非人之大行乎”[355]!正因为如此,官府提倡城隍,民间信奉城隍。每逢春秋必祭,初一、十五必拜。每遇城隍庙建筑圯坏时,民间“募助钱粮,大启栋宇”的活动连绵不断。而每到城隍庙扩建、兴建竣工之时,当地的官员又莫不为之撰文作记,借机大讲“事神之道”,由此形成一种源远流长的城隍崇拜信仰。

值得注意的是,明代的城隍神也有一个从自然崇拜向偶像崇拜的转化过程。在这一转化过程中,自然神得以人格化。按照明代的制度,城隍之神,应为木主,但随后都改作土偶,还让神像穿上衣冠。更有奇者,城隍庙还立一后殿,设一城隍夫人之像。并且还定五月十一日为城隍诞辰,三月二十八日为城隍夫人诞辰。例如,金堂县城隍庙,不仅“有门、有寝、有曹廊、有斋”,而且,在屋中还有“三楹,肖像于中”。

在城隍偶像化后,人格与神格开始互动起来。于是,围绕城隍庙开展的娱乐祭祀活动,又是娱神名义下的世俗庆典。作为社会神的城隍神的崇拜信仰,在明代以后又演化为一种世俗色彩的城市生活画面。每逢城隍诞辰、城隍夫人诞辰等节日,在各地城隍庙周围举行的祀神大会(包括抬城隍神游街等活动),往往成为当地融宗教、商贸、娱乐为一体的最隆重、最热闹的民俗庆典。直至近代,成都的许多民俗庆典活动经常把鬼、神和人糅合在一起。庆典仪式不外乎三种类型:家庭和宗族、街头和邻里、社区共同体。在成都,除了城隍诞辰和城隍夫人诞辰等节日外,在阴历七月十五日,人们在庆祝盂兰盆节时,也还要举行迎接城隍活动;在大旱求雨仪式上,也还要抬城隍塑像游街。这些活动往往延至深夜[356]。这些都可以视为明代城隍庆典仪式之遗风传承的结果。

(七)东岳庙

东岳庙供奉东岳大帝,就是道教因袭民俗崇奉的泰山神。东岳庙与城隍庙颇有渊源关系。明初,在南京所见的城隍庙,就是“改东岳行宫为之”[357]。在明代,天下各府均设有东岳庙。根据记载,成都东岳庙有多处:一处在“蜀府西街,本府重修”。另一处在“府治东”[358]。崇祯十二年(1639),在明末成都风雨飘摇之际,“成都东岳庙玉帝像自动不止”[359]。还有一处在北门外。崇祯十三年(1640),正当张献忠率领的农民起义军进攻成都之时,“成都郭外北城街东岳神泥身动”。时任巡抚的邵捷春亲自来到庙前,祈求神灵保佑。许愿说:如果这次“城全”将“迎神入城”。后来,农民军虽至,成都果然无事。邵捷春于是举行隆重仪式,“迎神入城,至下莲池供之”[360]。由此可见东岳信仰与成都社会之关系。与城隍庙信仰一样,东岳庙也要举行庙会,要举行东岳大帝出巡的盛大庆典。出巡的意思是东岳大帝于这一天降临人间,走街串巷,监察下民,劝善惩恶。按照一般惯例,出巡时,东岳大帝圣像被放在八抬大轿内,由香客们抬着,队伍的前面有旌旗鼓乐导引,有凶神恶煞的判官,有披枷戴锁的“罪人”。紧跟在后面的是众香客,身穿彩衣,气氛热烈。出巡之后,香客们又把东岳大帝圣像抬回庙内大殿中,并给东岳大帝进献新的服饰,焚香后才算礼毕。然后人们在庙外茂密的长松绿柳之下,开怀畅饮,享受神人同乐的欢娱,直至天黑。由此也可以推知,当邵捷春在举行迎神入城供奉时,成都城内也一定会像举行东岳大帝出巡的盛大庆典一样,热闹非凡,所经之处,必然是观者如堵。显然,这时的东岳庙已成为凝聚成都民众社会生活的重要载体。

(八)江渎庙

成都府的江渎祭祀,由来已久。据天启《成都府志》卷3记载,“江渎庙,府治西南。隋开皇二年、唐天宝六年建。重修以祀南渎大江之神。玄宗亲为文以祭。其祠词曰:惟神包总大川,朝宗于海,功昭润化,德表灵堂。今因夏首,用率常典,敬以玉帛、牺牲,璨盛度品,明荐于神。历代因之。本朝载在祀典。”据考察,江渎祠原址在成都市西南角旧西较场。四川省博物馆收藏有供奉于此祠中的神像三尊,一尊为“江渎神”,另一尊为其二妃(原铭文作“妹”)。明成化六年(1470),蜀府承奉正宋景奉命铸造。江渎神顶束发冠,袍带正坐。面相善美年轻,系江、淮、河、济四渎水神之一。铸造精丽,为明代铸像代表佳作。神像高2.88米,神妃像高1.80米,皆坐于椅上[361]。由于江渎是国家正统的祭祀对象,因此,祭典隆重,礼乐齐备,并遣文臣撰写祭文。嘉靖初元,作为史臣的成都府新都人杨慎,就曾奉命“祭南渎大江”,由此撰写了题为《江祠记》的文章,镌刻在石碑之上[362],由此可见其庄重之一斑。

成都江渎庙由于是国家祭祀的场所,所以历来香火旺盛,民间烧香许愿活动连绵不断。明初的法律,最初对民间的烧香活动给以严密的限制。但是,到了明代中期,民间的烧香或进香活动陆续出现。在全国许多地方,庙会烧香进香活动开始兴起并蔚然成风。正是在这种背景下,天顺二年(1458),在四川成都出现了在江渎神庙“祭赛心愿”的活动[363]。当时的成都右卫知事邓志宽上奏道:

四川古有江渎之神,例得祭祀。奈何无籍之徒,每至三月二十八日,谓神诞之辰,前后三五日间,或背插大小枪刀三五把,或身拖长短铁锁十余条,又或捉蛇十余,沿身缠戏。又有男妇披带枷锁,俱插黄旗,动二三千人,从之者不计其数。鸣击金鼓,喧噉之声闻诸远近,名曰:“祭赛心愿”。近者军民职官及各府州县乡村,亦多效尤,宜禁之便[364]。

透过这条记载,可以看出盛行于成都的“祭赛心愿”活动,实际上就是利用官方的江渎祭祀,通过江渎庙而开展的一种民间娱神娱人活动。成都市民一方面在神像面前许下心愿,祈求神灵保佑;如果能够得以实现,还再次前来祭祀还愿。另一方面,通过许愿还愿,开展娱乐活动。聚集起来的人群,或者披枷带锁,作贱自己,把自己装扮成一幅罪犯模样,向神明表白自己虔诚的“赎罪”心灵,希望得到神的宽恕。至于背“插黄旗”,这是明朝老百姓上京告御状的打扮,无疑是将神视作像民间皇帝一样的最高裁判者[365]。而“鸣击金鼓,喧噉之声闻诸远近”,则正是民间庙会娱乐活动所特有的氛围。正因为这样的“祭赛心愿”活动符合了成都百姓乞神娱人的心理,因此得到了人们的认同,以至“军民职官及各府州县乡村,亦多效尤”。显然,这又超越了正统江渎祭祀的范围,因此,地方军事官吏出于对社会秩序的担忧,又不得不上疏朝廷,请求加以制止。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。