(一)藏传佛教

吐蕃佛教,通常称为喇嘛教。“喇嘛”系藏文,有“优胜无上”之意,与中土的“和尚”二字相当。喇嘛教传自西藏,自从它和吐蕃当地原有的原始宗教——本教(俗称黑教)斗争融和以来,到元代,形成了许多宗教派别,主要有萨迦(俗称花教)、噶举(俗称白教)、宁玛(俗称红教)、噶当等派。四川藏区是喇嘛教各教派活动的主要区域之一,元明时期各教派势力的消长在此区域表现得较为突出。

在元代初期和中期,萨迦派的势力大兴。萨迦派作为佛教的一大宗派,传入四川的时间约在南宋初年。萨迦在藏语中意为“白土”,因其主寺西藏萨迦寺所在地的土色灰白,故名。又因该派寺庙围墙涂有象征文殊、观音和金刚的红、白、黑三色花条,故内地佛教习惯称其为“花教”。

该教在元代兴起的沿革是,原本崇尚本教的德格土司,这时改奉萨迦派。早在蒙古太宗派兵深入吐蕃腹地之时,乌斯藏各教派与地方势力分别派人与蒙古诸王结成福田与施主的关系。到了蒙哥汗时期,蒙古朝廷对乌斯藏采取括户和分封措施,更进一步引起了各教派的宗教领袖的巨大变动。为了维系自身的利益,以求将来的发展,他们纷纷派人与蒙古朝廷取得联系。当时的萨迦派隶属于蒙古王窝阔台系的阔端宗王。时值忽必烈带兵南征大理,萨迦派新教主八思巴便在1253年从凉州向东进发,最终与忽必烈在六盘山相见,由此与忽必烈建立起牢固的政治、宗教关系。元世祖忽必烈即位后,以其统治“地广而险远,民犷而好斗,思有以因其俗而柔其人”[239],封吐蕃僧八思巴为国师,继又晋封他为帝师。从此以后,在元代佛教各派当中,吐蕃佛教的地位最高。

八思巴的侍者琐朗仁青,为萨迦名僧,其居地在今白玉县最南部接义敦之萨玛村,在元代筑萨玛寺,后来德格土司尊此寺为祖寺。经八思巴的推荐,还有一个喇嘛僧胆巴,在元初任国师,深得朝廷宠信。胆巴,“一名功嘉葛剌思,西番突甘斯旦麻人”[240]。旦麻(亦作丹玛)在历史上是指长江上游通天河流域的广大地区[241],表明当时这一地区的甘孜邓柯、石渠以及青海玉树等地,也是萨迦派的范围。对四川萨迦派发展有重大贡献的人物,还有康定高日寺二世活佛比日生根(1287~1376),以及绒马·微僧格(1367~1449)。四川萨迦派的主要寺庙有:今德格更庆寺、更萨寺,康定高日寺、日库寺,新龙格桑寺,石渠龙拉寺,白玉郎结寺、热拖寺,阿坝日登扎寺,若尔盖求吉寺,马尔康色五保寺等。分布地区则以德格、康定等地最为集中[242]。

到了元代后期,萨迦派衰微,噶举派起而代之。“噶举”含有注重口授师承之意。因该派僧人穿白色僧衣,故汉地佛教习惯称之为“白教”。今四川藏族地区是噶举派传播的主要区域,而且对噶举派的发展起过重大的作用。噶举派的实际创始人是噶玛拔希,出生在康区哲垅地方的哉波务家族,西藏佛教所特有的活佛转世制度就是从他开始的。他扩建了噶举派的主寺楚布寺,在蒙哥时期成为国师,蒙哥并赐给金缘黑帽和金印。1264~1283年间,他在康藏传教,影响范围从四川藏区扩大到西藏、宁夏、甘肃、青海直至蒙古等。噶玛拔希死后,攘迥多吉继为第三世活佛,深得元顺帝的宠信,被封为国师。他的康区弟子增桑布也受封为司徒。噶玛拔希的弟子们开创了黑帽、红帽两大系统,对西藏、四川藏区影响甚大。随着噶举派的兴起,康区许多寺院和属民,又信奉噶举派。以至德格土司的几个家寺又变成了噶举派的圣地。

其后,宁玛派亦盛。宁玛派意为“旧派”,因其僧人戴红色僧帽,故汉地佛教习惯称之为“红教”。该派奉莲花生为初祖,四川藏区宁玛派的主要人物,在宋代有巴德树喜巴,他创建了四川藏区的第一座宁玛派寺院——今白玉县的呷拖寺。

明朝建立后,对西番、乌思藏等地均采取怀柔政策,给各教派宗教领袖加封名号,建立寺庙。如朱元璋曾封萨迦派摄帝师喃加巴藏卜为炽盛佛宝国师,又封八思巴的后人哥鉴藏巴藏卜为大国师,封噶举派章杨萨迦监藏为灌顶国师,密切了藏地与内地的关系。明初以来,藏地佛教内部酝酿着一场改革,宗喀巴创立的格鲁派适应了社会发展的需要。宗喀巴(1357~1419)为青海人,14岁时曾到乌思藏,随萨喀举、甘丹各派的大喇嘛学习。他对萨迦派建立的以喇嘛贵族专政、勾结土豪作威作福,以及喇嘛贵族饮酒娶妇、生活淫逸等深为憎恶,认为这些有失宗教的本意和宗旨。于是,他主张以阿底甘丹派的理论为基础,兼收各派之长加以充实丰富,改革旧派,创立新派——格鲁派,俗称“黄教”。此派教律颇严,主张显密互助,学行相应,禁止弟子饮酒娶妻,戴黄衣黄冠,以示与噶举派戴红帽、黑帽两派相区别。黄教创立后,势力很快发展至青海和西藏,在四川西部藏区也日渐流行。宗喀巴于1419年逝世。他的两个弟子继承了他的事业,一个是克珠杰,藏人称他为无量光佛的化身,后被追认为第一世班禅;另一位是根敦珠,藏人称他是自在菩萨的化身,后被追认为第一世达赖喇嘛。明万历八年(1580),格鲁派在理塘创建了第一座黄教寺院——长青春科尔寺。万历十二年(1584),又在木里创建了瓦尔寨寺。明末清初,该派已迅速发展到整个蒙藏地区。加之来自青海的蒙古和硕特部首领固始汗率兵进入四川西部藏区,全力支持建立黄教寺院,发展黄教势力,对噶举派、本教等实行摧毁,因而从那时起,直到清代,格鲁派又在四川西部藏区占统治地位。著名的霍尔十三大寺院,都是这时所建的黄教寺院。大体说来,在康区所属的喇嘛寺庙中,黄、红、白、黑、萨迦等教,分布于各县,其中,尤以黄教为盛。其僧侣之多,远在各派之上。在川西北藏区的喇嘛寺院中,黄教也占绝对优势。据估计黄教教徒人数约占总数的70%~80%,其余教派为20%~30%,而且这些教派都掺杂于黄教范围之中,势力不大[243]。

由于明代四川是藏区进京朝贡的主要通道,因此经由成都的康藏僧俗首领、大德高僧甚多。因办理朝贡手续和商贸而稽留于成都的藏族僧俗自应不少。随着喇嘛僧人过往的增多,藏传佛教必然影响了四川内地。明人何宇度说:“蜀中水陆舟车所经,凡有岩石,莫不镌佛像。岂地近西番,前代风气渐染如此。”[244]藏传佛教除对于民间产生影响外,更对成都的官宦乃至王府带来直接的效应。在朝廷崇信藏传佛教和藏僧的影响下,成都的官宦自然会对那些经留成都的藏族高僧、法王迎奉供养,或乘机求法。这些藏僧为得到地方官员的支持,也会不吝将密法予以传授。正是在这种背景下,蜀王很可能深受藏传佛教的影响,而修习了密法。最直接的证据,就是明僖王陵墓地宫宝顶上的巨大的藏式石刻。

据观察,这方石刻四边阳刻装饰框边,正中为一巨大的圆轮形图案,由外、中、内三个同心圆环构成,上涂彩漆,明显为藏式风格。在外环与中环之间,等分为八格,每格刻一莲瓣,瓣中分别刻有宝伞、金鱼、宝瓶、妙莲、右旋海螺、吉祥结、胜幢和金轮八种宝物。在中环与内环之间亦分为八扇,每扇面刻一莲瓣,瓣中为垒成塔形的三朵莲花。在内环中央部分为一梵文装饰图案,藏语称之为“星祥”(mtshan-byang),其左旁有日、月、明点三个小图形。中环与内环间八瓣莲叶之顶恰好形成托放三朵莲花之托盘。而内环上之八根辐齿又与三朵莲花和托盘一起形成一个“朵玛”供,无论从哪个方向看,这个供品总是对着中间的“星祥”,即死者的“木主”。在藏传佛教丧葬习俗中,“星祥”图案被作为灵牌使用,说明僖王生前受过密宗灌顶。根据专家研究,该藏式石刻是用藏传佛教象征主义手法,表现了两层意思:一是表现了对死者的供奉和祝福;一是寓意着死者一灵之性已登仙界,永处于佛法庇佑、清净吉祥之境。僖王陵藏式石刻的发现,不仅反映了藏汉文化交流的深久广远,而且也体现了藏传佛教对朱明王室的深刻影响。另从僖王棺床上残留的部分遗骸推测,原本身材魁伟的他,只活了26岁,这很可能与其生活放荡,或者因其错修密宗“双身法”等法门有关[245]。

(二)汉地佛教

1.元代汉地佛教

元代内地流行的佛教,分为禅宗、华严宗和律宗三大派。元人把各派特点归纳为:“佛宗有三,曰禅、曰教、曰律。禅尚虚寂,律严戒行,而教则通经释典。”[246]元代四川流行佛教传布,以禅宗最盛。禅宗五家(沩仰、曹洞、临济、云门、法眼)宋元之际已趋衰落。宋末元初,因遭战火劫难,号称“川西丛林”之首的成都文殊院,有“天下第一丛林”之称的昭觉寺,以及新都宝光寺这三大佛教寺院,均一度荒废不振。现有碑刻表明,金堂县的云顶寺却在元代受到特别的庇护。

金堂县云顶寺是川西著名的禅宗寺院,古名天宫寺,唐改名慈云寺,宋为祥符院。元初,云顶僧元一游西天回国朝觐,以西天玉琢佛像、贝叶罗经、如来铁钵献元世祖忽必烈。诏元一“与辩伪道士对论。元一以孔释之言为正”。世祖大悦,赐元一为护国寺主讲。回蜀后,“改祥符院为朝天寺”[247]。云顶寺在元代一直受到朝廷和官府的庇护,被赐名护国朝天寺。现存于该寺罗汉堂右侧小院中的《重建天宫禅寺碑记》载:至正五年(1345)十二月十七日,“四川万户府万户、明威将军达石八都鲁捐金货,购林木,建前后两廊僧堂斋舍,重重备设之,焕然一新”[248]。此外,四川境内现存的几座元代寺庙,建筑结构独具特点,大殿内的泥塑佛像和壁画具有相当高的艺术水平(详见本书绘画、建筑),可见当时这些佛教寺院的兴盛状况。(https://www.xing528.com)

在今西昌地区,因受云南佛教的影响,在元代信奉的是密宗。近年来,在西昌市西郊发现了几件佛教文物,其中之一为密宗阿吒力教的经幢[249]。该经幢直立,呈长方形,四面均有文字,有汉字和梵文,以梵文居多。另一件为一块元代梵文石碑,碑正面上部以细线阴刻坐佛像一尊。佛着圆领通肩袈裟,结跏趺坐于束腰须弥座上,后有头光和身光;右侧刻阴文直书“南无接引西方净土阿弥陀佛”12字;石碑背面右上角阴刻直书汉文“□□尊胜陀罗尼神咒”9字,其余四面刻横书梵文21行,内容为当时汉文榜题的佛顶尊胜陀罗尼神咒全文。这通题署为“至正三十年岁次庚戌十二月二十一日建立”的石碑[250],与邻近的云南出土的梵文佛事碑刻相同,当系为追荐亡人的乞佛助佑的经咒,是密教在当地流行的证据。

元朝为管理内地佛教僧众,于各府置僧正司,各县置僧会司。现藏于重庆西南大学博物馆的元代“成都府唐元僧正司印”,通纽高6.4厘米,边长6.8厘米,宽0.5厘米,朱文篆书。背右侧刻汉文“国师发”3字;左侧汉文“至元十三年月日”7字。此印为研究元代成都府设僧正司管理僧众提供了文物实证[251]。汉族地区各丛林寺庙的组织规范,一般都依据元代的《敕修百丈清规》。全寺首脑称为“住持”,又叫“方丈”。方丈负责督导寺内僧众修习,总理全寺重大事务。

据记载,四川的华严宗传人对元代东南一带的佛教流传也产生过影响。元人袁桷《天童日禅师塔铭》说,“绍定辛卯(四年,1231)蜀破,士大夫蔽江东下”。成都大慈寺主、华严教僧人秀朗,“率其旧业,以教外传游东南”。师承他的教导,门人遍及东南各地。在元代“遐迩向慕”的天童日禅师,便是秀朗在东南的门人的弟子[252]。

2.明代汉地佛教

明朝沿袭元制将天下寺院分为三等,曰禅,曰讲,曰教[253]。明代四川佛教,仍以禅宗为盛。而明代禅宗,皆属临济、曹洞两派,而前者又盛于后者。明代临济宗的主要世系为:笑岩德宝传幻有正传,正传传密云圆悟,圆悟传汉月法藏。明朝统治者为了管理众僧,在中央设僧录司,府设僧纲司,州设僧正司,县设僧会司[254]。规定各府、州、县寺需存一所“宽大可容众者”[255],以作为行礼之所。从明代一些地方碑文可以知道,行礼须在寺院中进行,如在公署则违背制度。在元旦、冬至举行的一系列行礼活动,为的是使人们“知先王仁义礼乐”和“三纲五常”,从而达到“化浮图为忠义”的目的[256]。

明代多数君主都信奉佛教,受其影响,一些藩王,也往往信佛成风。根据何宇度的记载,四川“仙宫佛院,成都颇盛,半创自献王之国时。累代藩封中贵从而增益之,殿宇廊庑,华丽高敞”[257]。例如昭觉、金像、净居、净因、金沙诸寺,皆为当时著名的佛教丛林。净因寺,俗称万佛寺,“唐无相禅师建塔镌佛者万,寺以故名”。后又讹“佛”为“福”。洪武时,蜀献王常游其地,万历初,重建庙宇,蜀府先出帑金为倡,于是“藩、臬及乡士大夫、大小群宗并齐民之有力者”,无不捐输赞助。时人称:“我明高帝若曰:儒阳之,佛阴之。以无用之用济有用之用,凶顽且良,而况其良者乎?故其教东宫诸王以宋景濂学士,而名僧十余辈亦得预游处。”[258]这种状况,蜀府自不例外,而且在献王之后,仍屡见不鲜。如简州僧人楚山,挂锡石经寺,蜀定王每每召见,礼若上宾。景泰初,泛舟出峡。荆王、江夏王等,对楚山也十分敬重[259]。万竹,号一清,“结庐百花潭上,参究心宗”,又去五台等处,“讲演诸经”,然后归蜀,“蜀王为构精舍以居之”[260]。有些僧人,还受到明王朝最高统治者的赏识,例如安岳道林寺僧无际,“正统间,宣召入京,登坛说演宗乘,听者如堵”[261]。此外,蓬溪的长乐寺、宝梵寺,遂宁的灵泉寺、广德寺,剑阁的觉苑寺,江油的普照寺等寺庙,也都是当时佛教名刹。

当时四川各地究竟修了多少寺庙,因材料残缺,很难统计。而且在营造的过程中,如果规模稍大,耗资甚巨,也很难一蹴而就,所以寺庙的主持者通常都采取不断完善和逐步扩充的办法。例如巴蜀佛教重镇峨眉山,在宋末因兵祸迭有废兴。明代由于有别传慧宗等大德高僧的传承相续,故能使法业代兴。别传慧宗(1499~1579),俗姓王,湖广云梦(湖北云梦县)人,10岁入蜀,在綦江永寿寺受戒。36岁游峨眉,于山中学究竟法,后弘传兴福,住锡峨山且40年。其间,他在金顶创建筒瓦殿,“铸普贤铜像一,铜佛六十五,咸奉峨顶”。又为白水寺建迦蓝殿,“铸铜佛大像三,费数千斤”。其后又相继铸三大铜钟,最大者重25000斤[262]。又如,绵州布金寺初建于成化十年(1474),天顺四年(1460)铸钟,正德十三年(1518)制炉,十五年(1520)开始修建藏经阁,嘉靖元年(1522)建成,“时郡人高第为南京吏部郎,住持续观不远数千里,放舟东下,即金陵报恩寺印造《大藏经》七千余卷,共六百四十函,归贮楼阁。”[263]分段扩充同样需要具备一定的物质基础,但是,反映寺院经济情况的材料却更加缺乏。不过,蜀府直接关注的大寺庙,肯定是占有土地的。另据嘉靖三十三年(1554)高第《重修金祥寺记》,住持真相曾“先后置近寺良田百有余亩,率其徒肆力于耕,岁有余粟,辄易材鸠工”[264]。与此同时,西蜀名宦杨名又称南溪白云寺“寺僧百余人”[265],如果没有常住田地,百余僧徒的衣食问题是无法解决的。这些零星材料表明,寺院占有土地,恐怕是比较普遍的现象。

从总体上讲,汉地佛教传至明时,已不复唐宋盛相,大体处于不景气状态,其趋势是走向衰微[266]。陈垣先生在研究明季滇黔佛教时,曾对明代佛教形势有精湛的概括。他指出:“明自宣德以后,隆庆以前,百余年间,教律净禅,皆声闻阒寂,全中土如此,不独滇黔也。”“然自万历后高僧辈出,云栖、紫柏、密云、湛然,各阐宗风,呈佛教复兴之象。流风所被,远及滇黔。”[267]在万历后所出现的云栖、紫柏、密云、湛然四位高僧中,与四川有直接关系的是临济宗巨擘密云圆悟。圆悟(1566~1642),宜兴人,因常住宁波天童寺,故亦称天童圆悟,形成天童禅派。在四川地区,最有影响的代表人物,首推他的弟子破山海明,其次则为弘忍潭吉。

弘忍(1599~1638),资县人,法藏弟子。据说这位高僧对于“上下古今之变,山川风俗之奇,得失兴亡之势,历历如诸指掌”[268],可见弘忍虽然皈依佛门,但是并未忘情时事。这里应该提到,法藏与圆悟之间,一方面存在着师徒名义,另一方面,法藏著《五宗原》,阐明自己的观点,圆悟起而辟之,于是弘忍著《五宗救》,替法藏辩护,而圆悟又著《辟妄救略说》,对法藏、弘忍进行猛烈批驳。唐末新繁名士费密指出:“当时天童(指圆悟)诸公与三峰(指法藏)互相非是,若非弘忍与其同门诸公力撑,则法藏一枝几扫抹矣。忍亦豪杰之士哉!”[269]

破山海明(1597~1666),俗姓蹇,大竹人,为巴县蹇义[270]之后裔。19岁出家,法名海明。23岁,住湖北黄梅破头山,一日,立悬岩,忽觉眼前尽平地,乃举步径行,坠岩下,伤一足,于是大悟,遂号破山。南行参密云圆悟于浙江金粟寺,而圆悟乃晚明禅宗大师,声闻九重,弟子数百,嗣法者十有二人,破山即其中之一。崇祯五年(1632)归蜀,活动于川东川南一带,重庆华岩寺,梁山双桂堂,皆破山讲经论禅之地。这时他已是集临济、曹洞诸大德禅学于一身、驰誉遐迩的高僧。此后至圆寂的30多年里,他在蜀中虽历经战火诸劫难,仍弘法志坚,广开法筵,接引缁素,传灯无尽。他开建法幢15,其中最有名的是梁山双桂堂,占地110亩,殿宇7重,高华宏壮,成为当时一大丛林[271]。破山弟子亦百余人,且法嗣法孙遍布西南三省。陈垣先生著《明季滇黔佛教考》一书,列《明季黔南灯系表》,凡121人,分破山、浮石、木陈、汉月四派,而破山一派便多达110人。由此推论,在明清之际,破山对川、滇、黔地区佛教的广泛传播,的确是作出了重大贡献的。

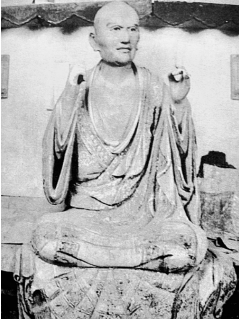

图11-53 破山和尚像(采自《中国历代人物图像集》)

除破山外,当时在川东传法的还有高僧吹万。吹万(1582~1693),名广真,宜宾人,俗姓李。万历四十一年(1613),礼参大慧派月明联池为师,成为“大慧十四世孙”。后云游参学,入吴过闽,踵粤旋湘,由湖东返蜀。万历四十六年(1618)后,吹万便长期在川东传法,因其在忠州(今重庆忠县)聚云寺居住最久,故亦称聚云吹万。由于吹万较破山年长10余岁,且在川传法早于破山,两派同地传法,其间不免发生龃龉、冲突,乃至法门之争[272]。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。