按照明代之制,藩府与地方的关系是:“分封而不锡土,列爵而不临民,食禄而不治事。”[104]受封的亲王在地方享受的待遇分封丰厚,即所谓“岁禄既多”,“富厚”无比[105]。亲王在地方的经济来源,主要仰仗于岁禄。但由于各地宗王在地方的分布数量不同,加之地利条件有别,所以,其“富厚”的程度是大有差别的。正如明臣所说:“查得分封地方,山西、湖广各十处,河南七处,陕西四处,江西、山东各三处,四川、广西各一处。盖宗室数少,则常录可霑,易与为善。数多则党众禄窘,亦易为非。”[106]在海内各大省中,蜀藩“拥厚赀,为世指名”[107]。蜀王的“富厚”在地方诸藩中是屈指可数的。究其原因,在于“蜀仅有一王不足累”[108];加之得天府之国的地利优势,物产丰富,“其产则有五谷、六畜、金银、竹木、丝麻、木棉、盐油、铜铁、药物之利,足以丰殖,不假他方”[109]。正因为如此,所以,蜀王不仅常年岁禄无虞,而且还能够凭借其在经济上的富足优势,累累在资助朝廷上有所作为,从而获得皇帝在政治上的宠信,同时换来更多的经济权益。

根据明代嫡长子继承皇位,余子分封为王的制度规定,其余宗室人员的爵位分为八等:皇帝众子封为亲王;亲王嫡长子立为亲王世子,其余众子封为郡王;郡王嫡长子立为郡王世子,其余众子封为镇国将军,郡王之孙封为辅国将军,郡王曾孙封为奉国将军,郡王四世孙封为镇国中尉,郡王五世孙封为辅国中尉,郡王六世孙以下皆封为奉国中尉。尽管这些宗室子弟“贤愚杂出”,但却一律“其生也请名,其长也请婚,禄之终身,丧葬予费”[110]。宗禄标准是:亲王岁给禄米万石,郡王二千石,镇国将军一千石,辅国将军八百石,奉国将军六百石,镇国中尉四百石,辅国中尉三百石,奉国中尉二百石;公主及驸马二千石,郡主及仪宾八百石,县主及仪宾六百石,郡君及仪宾四百石,县君及仪宾三百石,乡君及仪宾二百石[111]。此外,郡王的护卫军及仪卫司人役,并乐户之类,“俸饷皆支于官”[112]。

《明史·诸侯世表》记载,明朝蜀藩传袭10世,共有13个藩王、1个王世子。赐封的蜀藩郡王,系统较为复杂,除晋袭为藩王的罗江王、保宁王、通江王三支郡王外,献王直系后裔中,还有崇宁王、崇庆王、永川王三支郡王被封在四川,一支郡王即华阳王(献王庶二子),被赐封在省外(湖南澧州),另有旁支系统的13支郡王:黔江王、内江王、德阳王、石泉王、汶川王、庆符王、南川王、江安王、新宁王、东乡王、隆昌王、富顺王、太平王[113]。

此外,还有一支“蜀府梁山郡王”[114],以及被安置在保宁府的寿王等等。寿王原赐封在江西袁州府(今江西宜春市)建府第,有司以当地“不堪为言”为由,最后由工部奏请,改在四川保宁府建造府第[115]。相应地,他的禄米也“命万县岁拨抽分盐银之半给寿王府供用”[116]。

明人王世贞说:“隆庆、万历之际,宗室蕃衍,可谓极矣。”据王世贞统计,当时全国共有亲王28位,郡王251位,将军7100位,中尉8951位,郡主、县主、郡君、县君7073位,庶人620位,合计有24023位[117]。其中,四川藩府成员具体数量为:亲王数1,郡王数7,将军数46,中尉数72,郡县主君数56,合计182人,在八大藩府中名列第七[118]。事实上,蜀藩郡王大部分封于隆庆、万历之前,据《明史·诸侯世表》统计,在川建府邸的郡王数量即多达14人,其中分封于永乐朝4人、宣德朝2人、正统朝2人、天顺朝3人、成化朝2人,外加弘治朝1人(寿王)。嘉靖礼部尚书梁材曾经列举当时几个宗藩人数与其岁支的禄米数量:山西宗藩数1851人,岁支禄米872306石,山东宗藩数361人,岁支禄米139237石,湖广宗藩587人,岁支禄米259830石[119]。如果按照这一比例,按照王世贞所列四川藩府182人推算,整个蜀府岁支禄米起码应在70000至80000石之间。但由于王世贞所统计的蜀藩郡王人数比实际数少了一多半,因此,这一推算实际是不准确的。崇祯十七年(1644),张献忠入据成都后,为斩尽残明复辟势力,曾经下令各郡县“起送王府宗室”,结果,共抓获“王府宗室暨家口数万人,皆杀之”[120]。因此,如果按照亲王、郡王、将军、中尉、郡县主君等实际人数,把这部分的禄米也加进去计算,那么,四川地方为供养这庞大的寄生阶层,每年恐怕至少得提供禄米数十万石以上。

供应地方藩王宗室的禄米,按例一般在各地的储备粮仓中拨给。由于庞大的宗室俸禄已成为明朝承重的负担,宣德以后,朝廷不得不改行禄米折色,以减轻宗室禄米给社会经济造成的困难。按照规定,一般宗藩成员的宗禄实行米、钞兼支,各给一半的制度;后期演变为三分本色支粮,七分折钞的办法。但在四川的宗藩却可享受“量加一分支给”的特殊待遇。例如宣德六年(1431),拨给蜀府保宁、永川、罗江三王“岁禄”各二千石,“于四川布政司附近府、州、县米钞中半支”[121]。景泰元年(1450),拨给内江王、德阳王“岁禄各二千石,米钞中半支”[122]。万历十四年(1586)四川抚按官在一份报告中称:“四川王府禄粮于丰、宁二仓(按二仓即广丰仓与广宁仓,均在成都府)折米,内江、新都二县存留米内拨给。自(万历)十四年为始,另立王粮名色,照数征解听支,其折钞分数要将郡王以下旧封者仍折六分,以后新封者遵例止折二分,永为定规。”部议认为一般“折钞比例不过三分,该藩数折数独多,恐非划一之制”。但明神宗还是决定应予照顾:“该府折禄钞银,既原与各处不同,准照新例外,量加一分支给。”[123]

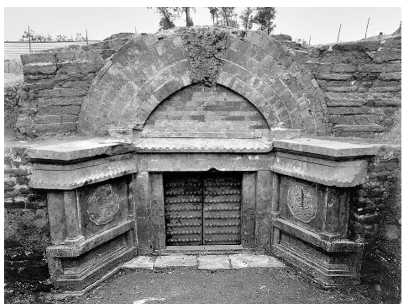

图3-18 成都琉璃乡明蜀定王妃墓

亲王的分例本属丰厚,除岁禄之外,还有许多特殊的赏赐,如“绢布盐茶马草,各有支给”;“又有草场滩地之赐”等等[124]。至于婚丧嫁娶、修建宫殿城池,为宗室服务的仪仗、卫队、官员以及宗室遗孀的临时性补贴,更是不计其数。例如成化九年(1473),明宪宗一次性赐给已故汶川王妃蒋氏“食米三百石”,赐给永川王女“新都县主食米二百石”[125]等等。

亲王在地方的经济收入,还来源于朝廷赐给的各种经济特权。例如,朝廷赐给蜀府每年“食盐百引”。正德元年(1506)蜀王以每年百引食盐“日用不给”,要求自行到泸州进行采购,希望朝廷放宽“关津之禁”。户部担心此例一开,会引出“越境私贩,或影射夹带,关津不敢盘诘”的弊端。虽然请求没被批准[126],但随后又“加给蜀王食盐二十引”,加上旧额,已累计超过百引[127]。事实上,直到万历年间,王府的“四川盐井榷茶银”[128]仍属于朝廷要收没的对象,可见蜀藩并未放弃在这些方面的经济收入。另外,朝廷还以蜀府“所畜马原无草场”为由,命令有司每年供给“养马料草”[129]。如此等等,不一而足。

明代蜀府藩王都是大地主,明太祖赏赐给蜀藩大量的田产。例如,“以成都府万年池及南渎庙池租,给蜀府岁用”[130]。其后,又赐给大量庄田。据隆庆年间的《碑记》揭露,在今金堂县蜀王拥有一座王庄——“金雁庄”。该王庄的来历是:洪武中,“以三学(山)、云顶(山)及走马滩赐蜀藩为金雁庄”[131]。又如,明孝宗一次赐给“寿王保宁王府田四百三十顷有奇”[132]。以至到了万历年间,成都附近州县的土地,“为王府者十七,军屯十二,民田仅十一而已”[133]。藩府的庄田,除得自朝廷赐予外,还依仗权势,不择手段地通过请乞、私占、接受投献等各种方式霸占大量民田。以至到了崇祯时,“蜀中奸民悉以他人田产投势家”[134]。在四川,最大的势家非蜀王莫属。(https://www.xing528.com)

图3-19 嘉庆《金堂县志》书影

将田产投献于蜀府,名义多种多样。以修建寺庙,而使成都附近的一些郊县寺庙、土地成为王府所有者,即是其中的一种。如在灌县秀峰山(即今都江堰市青城山西大面山,俗称赵公山),在历史上即称为“蜀府官山”。其得名就是由于“洪武间,献王分封之初,一闻斯境,遂捐储蓄,鸠工命匠,始建一□□曰上皇,复建一□曰中峰,又构一亭名曰蜀府官山”[135]。此山之上皇观最初也许是蜀献王出资助修的,其后从“蜀府官山”之名推知,可能也投献为王府私产了。1995年,成都市蒲江县在始建于北宋淳化元年(990)的圆觉寺(今蒲江县五星乡元觉村)出土了明代石刻文物30多件,其中有万历二年(1574)石刻文字一通,上书“南川王府所属圆觉寺”。这表明当时蒲江县圆觉寺是直属于明朝南川王府所管辖的[136]。宗室通过各种特权大量兼并土地,进一步加剧了成都地区土地的高度集中,使得百姓更加贫困化。明天启《成都府志》写道:“成都虽名沃野,而他道之仰给者颇奢……况天潢派衍,而腴田膏土,尽是王庄,贫民或为彼佃户,以偿租佣,此亦天府中之最可悯者。”[137]

图3-20 天启《成都府志》书影

正因为蜀藩宗室过着优裕的寄生生活,而又不从事任何政事和谋生职业,所以,唯一能做的就是嗜好文学和收藏。除第一代蜀王是这方面的典范外,其后的历代蜀王莫不步其后尘。据《明史》记载,蜀王府自朱椿以下四世七王,几百五十年,“皆好学能文”[138]。在历代蜀王中,“自献王椿以下四世七王,皆好文学,谨守礼法,自康王(第十代)至于至澍(末代)亦四世,无闻德焉”[139]。第七代惠王朱申凿、八代昭王朱宾瀚、九代成王朱让栩等都被认为是“贤王”,而受到明廷的称赞和好评。其中,第七代惠王朱申凿12岁时被明朝皇帝封为通江王,13岁即被封为蜀王。他和他的曾祖父献王一样,一生嗜好收藏,钟情于书法。据他自己撰文说:“予于国政之暇,必草书三五幅以畅其情,恒以淳化石刻历代名臣法帖以效。”[140]第八代蜀王朱宾瀚在弘治十三年(1500)七月为四川文化发展做了一件有益的事:经他的请求,明孝宗赐给四川一部《大明一统志》,以及其他文化典籍[141]。第九代蜀王朱让栩,于正德五年(1510)被封蜀王,嘉靖二十六年(1547)去世,在位37年。据《明史》记载,朱让栩“尤贤明,喜儒雅,不迩声伎,创义学,修水利,赈灾恤荒。嘉靖十五年,巡抚都御史吴山、巡按御史金粲以闻。赐敕嘉奖,署坊曰‘忠孝贤良’”[142]。历代蜀王嗜好文学收藏,提倡文化事业,客观上有利于四川文化事业的恢复和发展。不过,在蜀王中,即使是称得上“贤王”的,也只知“积琴书古玩”;而“不肖者”,则更是“暮宴朝歌,肉山酒海,坐视兵民饥困而不恤”[143]。

末代蜀王朱至澍“惟耽文学,日与四近侍赋诗饮酒于丽春轩内,刻翠剪红,唱和极多”。五月五日浣花溪竞渡龙舟,蜀王下令与民同乐,饬制画舫携妃侍出游,笙歌夹岸,采鹢成行。王顾而乐之,乃赋诗曰:“浣花溪上玩龙船”,有嫔妃应曰:“令下游人莫敢先。长乐乐宣明主日,合欢酒献蜀王前……盛世人咸歌盛节,愿歌沃野绝烽烟。”“末句盖寓安不忘危之意。王亦不悟。乃令群侍各进和章,普赐宴于龙舟。伶人演剧奏以长乐之乐,极一时之盛事也。”[144]

明代蜀藩不仅残酷剥削蜀民,而且还仗恃权势,鱼肉百姓,严重虐民害民。西方传教士证实,“蜀王府中之太监平素倚势凌人,直如负嵎之虎”[145]。早在成化六年(1470),就发生过四川按察使郭纪被蜀王诬陷下狱的事件。先是,有蜀府护卫卒15人,“白昼攫人金于市”,被众人抓住送官,在审讯中有3人被杖死。为此,惹怒蜀怀王朱申 ,他因此奏劾郭纪“酷暴”,还诬陷郭纪犯了乘轿过蜀府端礼门不下轿,并“叱骂守门千户等罪”。结果,郭纪被逮捕下狱,后遇赦才得释放[146]。

,他因此奏劾郭纪“酷暴”,还诬陷郭纪犯了乘轿过蜀府端礼门不下轿,并“叱骂守门千户等罪”。结果,郭纪被逮捕下狱,后遇赦才得释放[146]。

类似包庇下属、仗势干预地方行政、扰民害民的事,到了中后期更是层出不穷。天启二年(1622),蜀府左护卫指挥何起登涉嫌“赃私”,巡按御史陈睿“以不法”罪,将其访拿法办。本来,这起案件决非偶然,与蜀府一贯放纵王府官员不遵法度有关。但事后蜀恭王朱奉铨不仅不予回避,反而多方袒护,责怪有司自行擒拿。对此,刑部尚书薛贞批驳说:“蜀藩仪卫官员实繁有众,其间守法者固多,逾闲者亦不少,如左护卫指挥何起登坐有脏私,岂尽风影?御史以朝廷法治,王府自不应避责。今蜀府援例奏请,亦俗存藩体耳。然藩体当隆法纪,亦宜肃除。”[147]

王府宗人欺压百姓,为非作歹,令当地人民忍无可忍,不得已采取焚烧王府的抗争行动。崇祯四年(1631),“蜀宗人虐民,民相聚,将焚内江王第”[148]。值得注意的是,这类焚烧王府的事件决非个别。万历三十六年(1608),蜀王府发生火灾,导致“东府尽焚”。万历四十一年(1613)五月,蜀王府再遭一场大火灾,重要的门坊殿阁全部化为灰烬。万历四十四年(1616),“蜀府复灾”[149]。万历末,曹学佺任四川左参政、按察使,奉命调查蜀王府损失情况和修复可能性,估算修复工程需白银70万两,大大超出了明王朝对宗藩的财政补贴数额。因此,终明之世,蜀王府没有得到重建[150]。这一连串王府被焚事件,其中不全是自然灾害引起的,可能也与当地百姓对王府的不满泄愤有关。由此看来,到了明末,四川人民针对王府的行动已经表面化,官民呈公开对抗的趋势,这时地方司吏、僮仆也加入进来,站到王府的对立面是毫不奇怪的。

到了明末,成都平原民众发动除“五蠹”运动,其中的“府蠧”,指的就是投献王府,武断乡曲,依仗王府势力横行霸道者(详本章第三节之“流寇入川”)。王府赫然成了在这场斗争中的重点打击对象,这一现象足以表明,被明朝统治者树为“贤王”的蜀府形象,这时在老百姓心中已经破灭。其结果必然导致王府的覆灭。正如明末清初人士所说:“世族贵胄骄淫矜夸,生齿既繁,教养失道,遂使秦楚百姓啸聚为寇,及至王室覆没,生灵涂炭。”[151]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。