在中国汉人社会的研究中,通婚网络与通婚圈的问题很早就引起相关学者的注意,日本学者冈田谦针对中国台湾北部不同祖籍的人群奉祀不同的主神,提出了祭祀圈、通婚圈、经济交往圈的概念,并指出它们之间存在着重叠的现象。[62]此后,日本学者石田浩[63],美国学者施坚雅、杜赞奇[64],中国学者费孝通、杨懋春、王铭铭、阎云翔、赵旭东等[65],都曾进行过探讨。近年,在一些少数民族的研究中,亦有学者对通婚圈进行论述。[66]这些研究对我们深入考察通婚网络和通婚圈问题,无疑具有重要的启发作用。但是,迄今为止,有关通婚网络与通婚圈的研究仍然不够系统深入,有待进一步完善。

与此相关,在方兴未艾的客家学研究中,有关通婚网络和通婚圈的话题也不断被提起,劳格文、杨彦杰、钟晋兰和笔者都曾在不少论著中或多或少地涉及这一问题[67],但不够系统完整,缺乏对客家社会通婚网络与通婚圈的总体认识。

有鉴于此,本文试图在田野调查的基础上,结合历史文献,以闽西武北村落为例,就传统客家村落的通婚网络、影响通婚网络的诸因素,作一比较系统全面的考察,在此基础上与前人的研究进行对话。

一、传统村落的通婚网络及其变迁

所谓通婚网络,是指经由通婚而形成的关系网络,又常被称作“通婚圈”。由于“通婚圈”是一个形象化的语言,且比较规则化,故本文依不同场景分别使用“通婚网络”“通婚圈”两个概念。

通婚是传统村落社会对外联系的重要纽带。在漫长的历史发展过程中,大多数的村落姓氏都会形成一定的通婚范围,亦即通婚圈。这里所指的通婚圈,实际上就是村落姓氏娶入、嫁出的通婚范围。据大多数报告人说,传统武北村落的通婚范围大致以当地村落为中心,大部分相距在20里以内,尤其是5~15里(即相邻村落)之间占绝大多数,小部分在20~40里以内,极少数在40里之外。我们在武北村落田野调查时的随机访谈,也得出这一大体印象,如永平镇的梁山、孔厦二村的通婚多限于“连三四乡”,即除梁山、孔厦两村相互通婚外,还包括永平、帽村等山水相连的村落;昭信村的通婚多在相邻的“七姓八屋”——昭信钟屋、唐屋村郑屋、打狗坑王屋、马坑曹屋、龙归磜李屋、下陂马屋、恬下郑屋、磜背张屋的范围之内。大禾乡龙坑村的通婚一般在龙坑、湘村、大禾、贡厦、湘坑坝、上梧、上湖、下湖等村落之间;贤坑村的通婚通常在“入角”——帽布、坪坑、邓坑、小坪坑和江西的永隆等地。桃溪镇湘坑村的通婚多在湘坑、结坑、大禾坝、磜迳、小湘坑、湘湖、沙里、罗坑等十个自然村。湘店乡店厦村的通婚也多在“十乡”——吴潭、河口、尧里、流芳、山背、白竹、上七里、下七里、店厦等十个村落和长汀县的濯田等地。

更进一步的抽样调查,也得出了这一认识。我们对大禾乡湘村村257个媳妇娘家的地点与湘村的距离进行测算,测得其平均距离为11.8里。再仔细分析,发现1949年以前娶入的媳妇中,其娘家的地点偏重于演里、鲁溪、桃溪、湘坑、湘坑坝、湘里、余屋坑、亭头、定坊、江坑、新田、田雁等邻近村落,而1949年后大禾、大沛、坪坑、龙坑、源头、山头、贤坑、帽布等相邻村落明显增多。[68]虽然不同时期的通婚地点有细微的变化,但这些村落都与湘村相距不远,其平均距离没有产生大的变化,地点的偏向有另外的原因(下详)。源头村的情况亦如此,我们对源头村200位妇女的娘家作了抽样统计,计算出她们娘家的地点与源头的平均距离约为8里。

研究传统村落最基本的资料《族谱》也支持了这些看法。根据《湘湖刘氏族谱》,湘湖刘氏从一世至十四世与102个姓氏有过通婚关系,其中5例以上的姓氏,有40姓。保持较为密切通婚关系的则有蓝(146)、王(191)、丘(95)、钟(82)、林(81)、张(79)、吴(55)、陈(54)、罗(51)、温(48)、杨(46)、李(38)、赖(34)、何(33)诸姓(括号内为通婚数例)。这些与湘湖刘氏保持经常通婚关系的姓氏大部分分布在武北范围内,小部分分布在相邻的长汀濯田、羊牯等地,如:蓝姓主要来自湘坑坝、贡厦、大禾,少量来自源头、江坑、中湍等村;王姓主要来自湘里、桃溪、长汀的濯田等地;钟姓主要来自贤坑、帽布、坪坑、田雁等地;李姓主要来自亭头;张姓、陈姓主要来自小澜;何姓则主要来自毗邻的湘坑,而丘、吴、罗则主要来自本乡的尧山、三和、吴潭、七里、店厦等地。[69]

邓坑村邓氏的通婚状况也是这样。我们曾据《邓坑邓氏族谱》,绘成邓氏一至二十世的通婚姓氏网络图。从这张婚姻网络分布图看,与邓坑邓氏通婚的姓氏虽然多达51姓,但主要集中在蓝、钟、刘三姓,稍多一点的还有林、吴、郑、王、范、李等姓。从主要集中的三个姓氏看,与蓝姓的通婚在十六世以前主要是源头村蓝氏、大禾村蓝氏。而与刘姓的通婚,由于与湘村刘氏很早就断绝了通婚关系(下详),所以主要是沟坑、坪坑的刘氏。再从稍多一点的姓氏看,林、郑、王、范、李诸姓几乎都来自邓坑周边的村落,其中林、范、李三姓还分别来自现在邓坑行政村的冷水、百丈磜、蕉坑自然村。[70]

传统武北村落也存在着本村通婚的现象。据多位报告人说,小澜村以往大多在本村的陈屋、张屋、余屋、刘屋及中姓之间通婚,主要原因有三个方面:一是本村的姓氏多、人口多,选择的余地大,不存在同姓结婚的问题;二是与其他村落距离较远,而较近的村落人口也很少。我们在调查中得知,小澜本村通婚的现象确实是很普遍的,如我们田野调查时的重要报告人张榕梅,他自己是本村余姓人的女婿,有几个侄女则嫁在陈屋。而一位余姓报告人的老婆是陈屋人的女儿,而他的两个女儿一个嫁到了张屋,另一个则嫁到刘屋。我们对70岁以上老人的婚姻作过随机调查,也发现有60%以上的人是在本村内通婚的。不过,小澜村的本村是指现在的行政村,小澜村是桃溪镇的第一大村,不同姓氏之间自成聚落,彼此之间有比较清晰的界限,且有适当的距离,其姓氏聚落可视作自然村落。

与此类似,梁山村本村不同姓氏之间通婚现象也比较普遍。以邱姓为例,据《丘氏族谱》记载,从一世至廿一世617例通婚关系中,本村杨姓就占了197例。[71]这种本村不同姓氏的现象至今也在继续。据当地一位吴姓报告人说,他的妻子是本村牛姆窝陈姓人,他的一位妹妹嫁给了本村上洋杨姓人,他的另一位妹妹则嫁给了老斗坑赖姓人。与小澜村相一致的是,梁山村也是一个“梅花姓”的大村,不同姓氏之间自成聚落,彼此之间亦有清晰的界限,且有适当的距离,其姓氏聚落也可视作自然村落。

从上面的描述中不难发现,传统武北村落的通婚具有一定的范围,某一村落姓氏与若干个村落姓氏保持着比较密切的通婚关系,几乎每个村落都有相对固定的通婚圈。这些相对固定的通婚圈又具有一定的层次性,反映了传统武北村落通婚圈的多层次性与复杂性。就某一个典型的武北村落通婚圈而言,通常包括三个不同层次的通婚圈,即大致相距5~10里相邻村落组成的核心圈、相邻10~20里村落的扩大圈、相距20~40里武北范围内村落组成的扩散圈。

这种通婚网络,使地域社会的不同村落、宗族更紧密地联系在一起,为任何一个家庭和个人提供了一种与其他社区人们发生社会联系的可能。已婚妇女一次又一次,并且带着她的孩子回娘家探望,成年男子在婚丧节庆活动一次又一次与妻子、母亲娘家的亲属进行交往,为姻亲之间在政治与经济活动方面的“两姓之好”提供了重要的基础。

同时,这种通婚网络在地域社会中发挥了重要的社会功能:其一,不同宗族、姓氏通过这种网络扩大了对外交往,互通信息,促进了地域社会的交流与发展。其二,通过这张网络更新了血缘,有利于人种的繁衍。其三,通婚网络间的人员互动对缓和不同村落宗族间的矛盾冲突具有很重要的作用。其四,大姓、小姓之间的联姻对于维持地域社会的总体平衡起了一种调剂作用。

1949年后,这种传统的通婚模式在集体化时期的个别村落出现了一些变化。集体化期间,本村男女青年接触机会增多,他们在结婚前通常要在集体里一起劳动、工作5到7年,有的人在劳动中发展私人友谊,产生了爱情,并最后成婚。如大禾村蓝氏,开始出现本村通婚,亦即本蓝姓通婚的现象,被相邻的湘村、龙坑等村落人讥笑为“祠堂里对亲”。但从总体上来说,并未改变旧的通婚结构。如某村曾有一民办教师,与一起教夜校的本村同姓女教师产生了感情,甚至都不时偷偷摸摸地住在一起,但最终还是被双方的亲友给拆散了。

改革开放后,特别是20世纪90年代后,随着交通的改善和对外交往的频繁,武北村落居民的视野逐渐超越了武北的局限,在通婚观念方面也产生了一定程度的变化,导致通婚圈产生相应的变化。与此同时,武北村落的青年男女大量外出打工,形成“民工潮”。这一波又一波的民工潮,使武北村落居民进一步开阔了眼界,使变化中的通婚观念出现更大的变化,同时也使男女青年的交往渠道更加多元,从而对武北村落的通婚网络产生了重要的影响:

1.通婚圈的外延。交通条件的改善,武北村落的女子嫁往本县城乡的大量增加,也进一步促进了武北不同村落的通婚,如以往桃溪村女子很少嫁往小澜村,但公路开通后,桃溪村有一年一下子就嫁了23个女子到小澜。同时,大批的男女青年外出打工,在打工的过程中认识了来自本县其他乡镇、本省其他县份,甚至是来自四川、江西、湖南、贵州等地的青年,他们在劳动中或其他交往中产生了感情,结成了夫妻,使得传统武北村落的通婚圈出现外延的现象。

2.通婚圈的内缩。与通婚圈外延相反,又出现了通婚圈内缩的现象。在传统时期,本村同姓之间是不通婚的,本村异姓之间的通婚也不多见。但改革开放后,随着婚姻观念的变化和人口的日益繁衍,同村同姓之间的通婚,变得相当普遍。如湘村刘姓曾在集体化时期讥笑大禾蓝姓“祠堂下对亲”,可是现在湘村上村与下村之间的通婚亦显得十分正常,甚至下村与下村之间通婚也不少见,真正出现“祠堂下对亲”的现象。

二、影响通婚网络的诸因素

关于传统村落通婚圈的形成,论者常常与经济交往圈联系在一起。如施坚雅说:“这还意味着农民常常在市场社区内娶儿媳。媒人们(在四川,他们常在集镇上的某些茶馆中活动)和适龄小伙子的母亲们有相当大的保证,可以在整个基层市场社区中寻找未来的儿媳,但他们对体系之外的家庭则缺乏了解,无法从那里寻找候选人。总之,基层市场社区中有一种农民阶层内部通婚的趋向。”[72]这一理论在一定程度上对传统武北村落的通婚圈也是适用的。杨彦杰在考察永平镇帽村方氏的通婚圈时也说:“他们的通婚圈与经济圈是一致的”;“有些姓氏来自大禾、桃溪,也都是与方氏有较密切的经济关系,这些地方以前设有墟市,而且方氏也有一些田产就在桃溪和中湍”。[73]大禾乡湘村村的通婚的情况更是如此,我们在田野调查时发现,与湘村有关的墟市的辐射范围也是湘村人的通婚范围。前述全村257个媳妇娘家的地点离湘村的平均距离为11.8里,而与贡厦墟、大禾墟、桃溪墟的距离也在10~15里之间。再仔细分析,我们发现,在1949年以前娶入的媳妇中,其娘家的地点以贡厦墟周围的村庄演里、鲁溪、桃溪、湘坑、湘坑坝、湘里、余屋坑、亭头、新磜、江坑、新田、田雁等村落为最多,占70%~80%。但在1949年之后娶入的媳妇中,百分比有了较大幅度的下降。与之相反,以大禾墟周围的村庄大禾、大沛、坪坑、龙坑、源头、大磜、山头、贤坑、帽布等地的百分比上升,约占45%。这些比例的变化与贡厦墟的撤销和大禾墟的稳定有很大的关系,而大禾墟周围村庄的比例之所以未能完全取代历史上贡厦墟辐射的比例,可能是1949年后桃溪墟的地位日益突出,与大禾墟形成分庭抗礼之势。

祭祀圈是影响通婚圈的又一个重要因素。冈田谦早在1937年针对中国台湾北部不同祖籍的人奉祀不同主神,提出了祭祀圈的概念,并注意到祭祀圈与通婚圈、市场范围的重叠现象。[74]前述昭信村的核心通婚圈大致与昭信田心寺的“七姓八屋”祭祀圈相一致,龙坑村的核心通婚圈也与龙坑村“八甲寺”的祭祀圈大致相同,湘坑村的通婚村落亦与“十乡宝林寺”的祭祀圈大体相当,而店厦村的核心通婚范围也多属“云霄寺”的祭祀圈村落。[75]

更明显的是大禾乡的山头村。山头村是大禾乡与长汀县红山乡交界的一个村落,其通婚范围除本乡的坪坑、小坪坑等村落外,主要有红山乡的腊溪、上坪、中坪、山阳、山车、赤土、红塅、苏陂、苏竹、童上、元岭等村落。山头村除与这些村落拥有共同的腊口墟外,还共同建有龙归庵等寺庙,也属于同一个祭祀圈。所有这些,都说明通婚圈与祭祀圈之间具有重要的关联,或存在着某种程度的重叠。

经济发展水平也是影响传统村落通婚圈的一个因素。人们在选择嫁娶对象时,对方所在村落的生产、生活条件也是必须考虑的。父母更愿意把女儿嫁到自然生态较好、生活相对富裕的村落。因此,经济发展水平较高村落的男子在娶亲时比生活较贫困村落的男子显得更有优势。如桃溪村是传统武北村落的政治、经济、文化中心之地,据说自古只有桃溪村嫁不出去的姑娘,而没有找不到对象的健康男人。有一首民谣说:“有女嫁到桃地坝,有吃冇吃都风化。”所以,桃溪村抱童养媳的极少。一位王姓报告人说,1949年前桃溪村马家有一个漂亮而能干的女儿,周围村落的许多人家曾多次上门求婚都被他拒绝,但他却在桃溪村的许多公众场合表示,如果桃溪村的王姓男子看得起,哪怕聘金低一点也可以,最后他的女儿自然也就嫁在本村王姓。这一案例既说明当地小姓具有与大姓联姻的意识,同时也说明了经济较发达之地在通婚方面的吸引力。

与之相反,小澜村是个人多田少的缺粮区,条件较好村落的人通常不愿嫁到小澜去受苦,如以往桃溪一带的女子就不愿嫁到小澜,我们在桃溪、小澜二村调查时,都听到这样一则笑话,说以往桃溪村谁家的小女孩哭闹个不停时,大人就会吓唬她说:“你再哭!长大了把你嫁到小澜去喝粥汤(意为没饭吃,只能喝粥汤)。”这样的说法虽然是一句笑谈,却道出了当地人的一种通婚取向。

“近水楼台先得月”,也是通婚交往中的一大现象。如前所述,武北村落的通婚圈以5~10里为核心通婚圈,可见一般都遵循就近婚嫁与交通方便为原则,多半以一天之内可以往返为佳。一方面,传统的武北村落山高路远,就近婚嫁可以使亲戚之间保持较为密切的互动关系,降低相互往来过程中的各种成本,因此人们在选择嫁娶地点时首先就会考虑彼此空间距离与交通条件;另一方面,相邻的村落基于共同的山林、水利,彼此之间具有天然的联系,声息相通,缔结两姓之好的几率自然较大。

更为重要的是,已有的婚姻关系常常在通婚中起着举足轻重的作用。历史上一个偶然的两姓联姻可能为后来的两姓通婚奠定了重要的基础。两姓联姻的先例使得两个不同村落的不同姓氏产生了一定的联系,随着亲戚间来往的增多,两个村落姓氏不断交换各自的信息,而两个村落未婚男女的各种情况也被不断地相互传递。加上已有的亲戚充当“媒人”的作用,于是新的通婚关系就不断产生,逐渐形成相互间联姻比较密切的姓氏。许多村落的通婚情况表都显示,两个姓氏在某一代之前一直没有通婚关系,而一旦破例之后,却开始持续地增长。我们在湘村、大禾、湘湖、小澜等村落调查时发现,在1949年以前的婚姻中,超过三分之一以上的比例是经由亲戚介绍成功的。

以上种种,都是影响甚至决定传统武北村落通婚的重要因素。但是,具体到武北的某一个村落,影响通婚的因素还更为复杂,除上述因素外,还与下面几个因素密切相关:

1.风水观念。前述帽村方氏因好风水曾被已出嫁女儿的夫家——湘村刘氏分走过,以致影响两姓间通婚的情况就是一个典型的口头传说。我们在调查时发现,在湘村人的媳妇中确实很少有姓方的。与此相对照的是,帽村与源头、湘村两地距离相当,且帽村至湘村的道路还更方便,但帽村方氏与源头蓝氏通婚的却比比皆是。可见,风水观念也是影响通婚的因素之一。

2.祖宗遗训。如湘村刘氏与西去15里的邓坑村邓氏从明末至1949年300多年,一直不通婚。据说此事与湘村开基祖刘华筠有关。刘华筠初配邓坑邓氏,生子孟春伯,孟春伯天资鲁钝,愚笨异常。某日,适逢贵客上门,孟春伯在清理完马粪后未洗手脚就上桌吃饭,为父的嫌其肮脏、粗野、丢脸,一气之下用马栏棍失手将其打死。事后,刘华筠迁怒其妻邓氏,将邓氏休回娘家。奉送粮田10担谷田作养老之用,并发誓说:“凡我子孙后代,如再与邓坑邓氏结婚的,都会断子绝孙。”此后,湘村刘氏恪守祖誓,从未敢越雷池一步。仔细查阅湘村刘氏1949年以前的家谱、族谱,以及户口簿记载1949年以前的婚姻情况,确实找不到一个姓邓的媳妇。湘村刘氏与邓坑邓氏不联姻的习俗还影响到龙坑刘氏非华筠公子孙,他们一般也不与邓姓人结婚。

3.同姓不婚。武北村落也流传着同姓不婚的风俗,调查中我们经常听老人们脱口而出地说:“同姓不婚,周礼则然。”由于同姓不婚的风俗,许多村落姓氏的通婚只好舍近求远。如湘湖刘氏,其周边5~15里的村落大多为刘氏族人居住,故其通婚的对象只有向更远的村落去寻找,使湘湖刘氏的通婚距离比其他村落要远得多。又如,湘店的龙归磜自然村的林氏在历史上与七里村曹姓不通婚,其原因据说是龙归磜自然村的林氏上祖曾经三代失祚,后一曹姓男子分承林祧。这位曹姓男子生前曾嘱咐,林姓后代子孙尽可以相识、友好,但禁止联姻,因为曹林本是一姓人。

4.姓氏矛盾。在人群交往过程中,人与人之间难免发生各种各样的矛盾,在缺乏充分沟通的武北村落社会,一些矛盾又容易上升到姓氏矛盾。而姓氏矛盾往往又成为影响通婚的一个因素。如小澜村邓氏与刘氏不联姻是因为在清末发生过前述震惊武北的“邓王氏案”。亭头李氏与周边村落的蓝姓不通婚是由于清末时一位湘坑坝蓝姓人与亭头一位李姓人因赌博而产生纠纷,后来发展到湘坑坝蓝氏会族18乡蓝姓人打亭头。事情过后,亭头李氏认为蓝姓人极为骄横跋扈,不好交往,故对天发誓60年之内不与蓝姓通婚,违者上天保佑断子绝孙,故相当长一段时间这两姓人之间不联姻。

5.“出丁”观念。在传统的农业社会里,娶媳妇后会不会“出丁”往往被认为是一件极为重要的大事。而一旦有“不出丁”的例子出现,再经过众口相传而渐次放大,则成为影响两姓通婚的重要因素。如永平三背廖氏与帽村方氏也一度不通婚,据杨彦杰调查说:据说以前姓廖的女孩子嫁到方家都很出丁,生了很多男孩。但姓廖的娶了姓方的媳妇,却经常生女的,不出丁。所以后来姓廖的就很少娶姓方的女孩子。[76]店厦村罗屋罗姓人曾一度与梁姓不通婚,其原因据说也是“不出丁”,因为“‘罗’(箩)挂在‘梁’上,自然发展不起来”。

6.宗族势力。宗族势力是村落姓氏重要的社会资源之一,因而也是影响通婚的因素之一。从武北村落的通婚情况看,巨姓大族往往与同样是巨姓大族的姓氏联姻;人单姓小的家庭很难娶到大姓家庭的女子。同样,人单姓小家庭的女子也不容易嫁到巨姓大族的家庭。如与帽村方氏保持最密切婚姻关系的刘、蓝、钟等姓分别是散布在帽村附近村落的大姓。又如,与湘村刘氏通婚最多的首选是大禾、贡厦、源头、湘坑坝蓝氏,其次才是桃溪、湘里王氏和龙坑林氏。

但是,作为一种生存策略和一种心理反弹,小姓村落在婚嫁方面往往刻意追求与大姓联姻,以故在婚嫁方面出现大姓偏重的倾向。从小姓村落磜迳的历史看,经常与之保持通婚关系的姓氏几乎都是周边村落的大姓,以十六世余庆、贤庆、和庆三房为例,共有可考的配氏66例,其中刘姓有30例,蓝姓有9例,合计约占60%,而十七世以后这种现象就更突出。我们在当地调查时,一位高姓报告人说,在以往如果与当地大姓——刘、蓝等姓人有亲戚关系,在遭到别人欺负或与他人发生纠纷时,这些亲戚会出来讲公道话或调解,才不致吃亏。时至今日,我们在磜迳调查时都曾听到两位妇女在吵架,其中一位对另一位恶狠狠地骂道:“你不要以为你的外家在湘村,就那么放肆!”一句简单的骂语,透露的却是通过与巨姓大族的联姻,在日常生活中可以有所依傍的事实。现在人的心理尚且如此,更何况在传统时期?由此,不难发现,在传统武北村落,强宗大姓试图通过联姻进一步巩固自己的强者地位,使通婚以一个方向实行有规律的传送。而小姓弱房则试图通过联姻改变自己的弱小地位,也出现大姓偏重的通婚取向。两者均说明宗族势力在通婚方面的作用。

7.地域观念。由地理条件不同而形成的地域观念,也经常影响着通婚关系的发生。一般而言,县城的女子不愿嫁往武北村落,交通便利、离墟市较近村落的女子也不愿嫁往交通不便、远离墟市的村落。如梁山村在空间距离上与武平县城并不远,但历史上却鲜有县城的女子嫁往该村。又如,大禾、湘村、龙坑离墟市较近的“出角”村落也很少有女子嫁到离墟市较远的“里角”贤坑、帽布等村落。

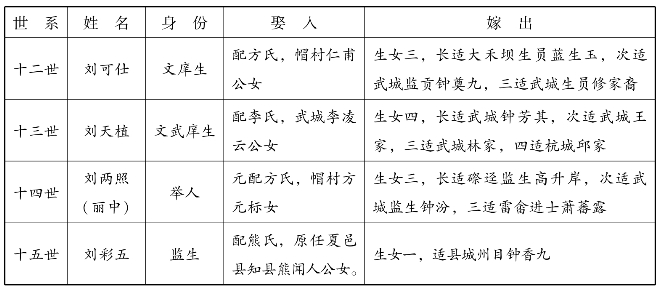

8.科举因素。科举成名不仅拓展了人际交往网络,同时也使通婚网络得到进一步扩大。如《刘氏盛基公家谱》载,湘村刘氏在十一世前没有科举人物,择媳嫁女的通婚范围仅限于相邻村落,且未见有与邻近士绅通婚的记载。自十二世出现科举人物以后,迄十三、十四、十五、十六几世,通婚网络发生很大的变化,不但通婚范围明显扩大,而且通婚的门第显著提高(见下表)。

表3-1 湘村刘氏通婚范围、门第变化表

湘湖刘氏的通婚情况则是另一个明显的例子,刘隆进士及第后,先后在江西、广西、河南、浙江、山西等地做官,娶了广西太平府颜布政长女颜氏、山西杨氏为妻妾。十一世刘忠勋为郡庠生,先后娶长汀城耆民陈凤山长女陈氏西娘、医官汪遂庵长女汪氏贞娘和前所千户惠槐轩三女惠氏员娘为妻妾。凡此,均表明通婚网络还与科举发生了一定的联系。

此外,历史上大的战争、饥荒等天灾人祸,以及不法之徒的拐卖妇女都会对通婚网络产生一定的影响,如武北村落的“福佬嬷”“福佬妹”等就是明显的例子,但由于这些并非结构性的因素,这里不详加探讨。

以上这些因素,是武北村落居民在谈婚论嫁过程中经常遇到的,所以通婚圈的形成具有一定的不可确定性。因此,我们在考察通婚圈形成时,应该综合多方面的因素加以分析,以免过分强调或夸大某一个或某几个因素对通婚的影响。也因此,地域社会的通婚圈并非如想象的那样,如同姓不婚的通婚禁忌,使湘湖刘氏的通婚范围突破了方圆15里,而科举因素则使湘村刘氏的通婚圈扩展到更广阔的地理空间。也正因为如此,本文在不同场景中分别使用了“通婚圈”与“通婚网络”两个概念略加区别。

三、相关问题的讨论

前述影响传统武北村落通婚网络的诸多因素,很自然地让我们联想到学术界关于通婚圈与通婚网络的种种讨论。王铭铭在《社区的历程》中讲述了明清以来溪村陈氏的通婚范围,得出的结论是,陈氏的通婚圈包括四层:本里,附近乡村,县邑及附近,县境以外。通婚人口随着距离的由近及远而递减。[77]有的学者认为这是一个简单的常识而无需进行探讨。其实,地域社会的通婚圈与通婚网络错综复杂,王铭铭的观点或许可以商榷,但所提出的和涉及的问题未必是一个简单的常识。从前述影响传统武北村落通婚网络的诸多因素看,距离的确是影响通婚的一个重要因素,但并非距离越近,通婚就越密切,而是与适度距离的村落姓氏关系最为密切,这种适度的距离通常为10里左右。杨懋春于1945年对山东台头村所作的社区研究时指出:

尽管台头村有四个不同的家族,但村内男女之间的婚姻却不受鼓励,据笔者所知,台头村没有村内通婚的先例。有些村庄只有一个家族,这时异村联姻是必要的,而在台头村没有村内通婚的原因可能是大家不喜欢联姻两家住得太近。住得太近,未婚夫妇很可能会见面,闹出风流韵事。联姻家庭相互间应有所保留,如果住在同一村庄,他们将频繁地见面或拜访。村内的家庭也容易卷进村庄或街坊的争吵,如果姻亲在这种争端中处于敌对位置,将极其为难。总的来说,村内关系比一般的姻亲关系更密切。[78]

而李银河对浙江南阳村与山西南山头村媳妇娘家地点的分布状况进行了比较,发现两者具有惊人相似的一面,即本乡和本县的娘家所占比例最大,都分别占到33%~35%;本行政村(包括自然村)的在20%上下;外县的不足10%。但同时,她又发现:“尽管大多数人家姻亲都不出本乡的范围,人们也并不太愿意与本自然村的人结婚。”[79]这些认识与我们在武北村落调查得出的结果极为类似。

王铭铭在《社区的历程》中指出:“溪村的通婚地域与仪式——象征资源区域是重叠的。来村里作神诞庆典与其他仪式的道士,在当地被称为‘法师’或‘师公’,均出于通婚区内的光德里。在溪村表演戏剧的,由布袋戏、提线傀儡和高甲戏,多出自吾都。被溪村人请来作丧事的,当地称为‘和尚’,其居所在县城之南,属安溪民间佛教的‘西班’(以别与城里的‘东班’)。”[80]这一闽南地域社会的“通婚地域与仪式——象征资源区域”重叠现象,并不完全适用于传统闽西武北客家村落,虽然武北村落婚丧节庆活动的道士、和尚、鼓手大都来自武北的湘坑、小澜和“四大名寺”,但戏班通常来自上杭县的“白沙班”、长汀县的“涂坊班”,风水先生则大部分来自江西的兴国,人称“兴国先生”,少量来自广东兴宁。此外,武北村落祭祀神明的“朝山”活动,也往往超越武北范围,如妈祖之本县武东太平山、定光古佛之梁野山,五谷真仙之清流县林畲岗、罗公祖师之长汀县归龙山等。因而,这一通婚地域与仪式——象征资源区域相重叠的现象并不具有普遍性。同时,我们也没有发现通婚与道士、和尚、鼓手相联系的案例。

但是,通婚圈与象征资源区域之一的祭祀圈却有重要的关联。冈田谦在1937年指出的汉人通婚圈与祭祀圈存在重叠的现象,也一定程度上适用于一些武北村落的祭祀圈与核心通婚圈的重合上,前述昭信村的通婚圈为田心寺的“七姓八屋”、店厦村的通婚圈为云霄寺的“十乡”、龙坑村的通婚圈为福田寺的“八甲”等。但对这种通婚圈与祭祀圈的重叠现象还要做更具体的分析,一方面两者之间确实密切相关,另一方面则是这两种圈的形成具有共同的地理、墟市,以及其他社会、文化等背景,其重合是很自然的事,很难分清哪一个因素是根本性的。不过,传统武北村落的祭祀圈与通婚圈的关联性却是毋庸置疑的,如祭祀神明的重要活动——打醮轮祀,除敬神、娱神的系列仪式活动外,款待前来做客的姻亲也是一项不可或缺的要务。打醮当天,姻亲之间的走访是打醮活动的一个重要组成部分和一项重要民俗活动,几乎可视作一次通婚圈内的大盛会。我们在武北村落调查时,每每在路上碰到穿戴整齐的妇女拖儿带女地走在乡间道路上,就会听到旁人问她是否她的娘家那天打醮。因此,这种祭祀神明的轮流打醮活动或许是地域社会通婚圈内相互款待、维持关系的一种重要机制,其中亦暗含了祭祀圈与通婚圈的某种联系。

施坚雅指出四川的初级市场是一个内生的社会区域(社区),人们往往从初级市场圈内寻娶媳妇:“基层市场社区中有一种农民阶层内部通婚的趋向……对于这一点,吉恩·P.瓦特对香港新界一个客家村社的研究提供了一个有趣的证明:村里最活跃也最成功的媒人是一个富有的寡妇,她特别频繁地到大埔镇上去,那是一个每日集,她在那儿记下较大社区中适龄女孩儿的名单。结果是,一个宗族按传统方式把它的年轻女子嫁到另一个宗族中做新娘的安排往往集中于基层市场社区内,又好像是更接近于可能没有直接先例的固定的联姻。农民的姻亲结合因此而构成另一个遍布于基层市场社区的网络,并使结构更为完整。”[81]因而通婚圈与集市圈是重合的。

这种市场体系模型,对于施坚雅在四川的调查也许有足够的解释力,但如果要上升到整个中国传统村落的通婚模型,却还需要考虑更多的因素。对此,杨懋春早在1945年对山东台头村所作的社区研究就已经指出:

有一种趋向,即一个家庭的几个成员都与分布在一两个邻村的家庭结亲。比如一杨姓家庭的女儿嫁到台头村南五英里处一个村庄,而这家的儿子和孙子都娶了该村庄的女孩。几个潘姓家庭在同一个地区(包括许多邻近的村庄)为孩子们找丈夫和妻子。大多数家庭,富人家更是如此,不请职业媒人,而是请亲戚或朋友做媒。媳妇介绍堂妹或她父母街坊的女孩做小叔子的妻子,这种情况很普遍。已婚女儿喜欢给她兄弟介绍她丈夫街坊的女孩。[82]

杜赞奇在研究1900—1942年的华北农村时也指出:即使联姻圈包含于市场范围之内,但我们有理由相信集市中心并不一定是确定关系的地方。求亲男女双方居住于对方村中的亲戚朋友往往是促成或拆散一对青年男女的关键人物。村民们大多承认自己在别村的亲友常从那里为自己的儿子介绍对象。曾经分析过栾城婚姻资料的石田浩将20宗婚姻关系中的介绍人分类排列,其中13宗是由男女一方的亲戚充任介绍人,而只有一宗婚姻与集市中心有牵连。其余七个介绍人要么是同村人的亲友,要么是与两村皆有关系的熟人。此外,昌黎县侯家营的村民声称,他们多从新金堡寻觅新娘,因为他们与该堡的邢、朱两姓多有亲戚关系。[83]

如此看来,市场体系理论只能部分地解释联姻现象,集市辐射半径在限定联姻圈和其他社会圈方面有着重要作用,但联姻等有着自己的中心,并不一定与集市中心重合。这与笔者前述武北村落的通婚状况是相一致的,历史上一个偶然的两姓联姻可能为后来的两姓通婚奠定了重要的基础。两姓联姻的先例使得两个不同村落的不同姓氏产生了一定的联系,随着亲戚间来往的增多,两个村落姓氏不断交换各自的信息,而两个村落未婚男女的各种情况也就不断地相互传递。加上已有亲戚充当“媒人”的作用,于是新的通婚关系就不断产生,逐渐形成相互间比较密切联姻的姓氏。与此相反,已有通婚关系的两个村落未婚男女在“议亲”的过程中,如果最后没有谈成,也往往是已有的亲戚在其中充当“破坏”作用,这种角色在当地就称作“破”。它从问题的另一面说明了已有通婚关系在通婚圈形成中的作用。

事实上,谈婚论嫁在中国传统社会是一件极为慎重而严肃的大事,其酝酿过程比较漫长,往往历时数月甚至更长时间,所以很少在集市贸易的短暂时段进行。而且在传统社会,女孩子一般不参加集市贸易或赴墟,集市更多的是关注经济交往,在谈婚论嫁过程中未必能起到实质性的作用。集市所带来的影响是经由经济交往而辐射到其他社会交往,才进一步互通信息,从而影响到婚姻交往。所以,通婚圈与经济交往圈存在的部分重合的现象,与经济交往圈有一定的关系,但不是唯一的甚至还不是根本性的,而应结合多方面的因素,诸如共同的地域、共同的祭祀圈、历史上的通婚关系,以及业缘交往等加以综合考虑。

王铭铭在《社区的历程》中指出:“在溪村,常年械斗的家族之间一般并不通婚,一般有通婚关系的往往能够保持和好关系。”[84]这一闽南社区调查所得的认识也不完全适用于传统闽西武北客家村落。如前所述,械斗的确有影响通婚的例子,如桃溪村王姓后裔十七世祖中的一支曾与鲁溪村童姓不通婚,亭头村李姓与湘坑坝蓝氏一度不通婚,原因都是双方曾经发生过激烈的械斗。但是,武北村落也有械斗不影响通婚的大量例证。如:湘村刘氏与源头蓝氏发生过长达11年的残酷械斗,但却是两村之间通婚关系最密切的村落之一;昭信钟姓与唐屋郑姓也曾发生过激烈的械斗,但也是彼此通婚圈中关系最密切的村落之一。因此,在武北村落,有通婚关系的村落之间未必始终保持友好,不会发生械斗;发生过械斗的村落也未必就一定中断通婚。因为械斗多因山林、田地、风水、男女关系等而起,并非绝对与通婚完全联系在一起。换而言之,两个村落宗族姓氏之间通婚的基础是彼此没有发生较大的冲突,假如产生新的较大的冲突将可能导致通婚关系的短暂破裂。他们会在祖宗面前发誓,不再与那些已经成为公开敌人的宗族姓氏通婚。但是,发誓归发誓,不久之后通婚关系又将恢复。因此,极端的敌意与通婚关系并非成正比,并且已有的通婚关系往往还是消弭两个村落宗族极端敌意的“润滑剂”与“黏合剂”。“没有永远的敌人,也没有永远的朋友”这一国际外交原则,同样适用于地域社会,“家”与“国”同构,于兹可见一斑。

胡先缙认为:“有一种情况是,弱小宗族的贫困者没有必要通过婚姻来寻求保护,因为她已经表明了建立在姓氏基础上的某些联合可能发生在强大宗族和弱小宗族之间。”[85]其实,联宗固然是弱小宗族的一种生存策略。但与此同时,寻求与巨姓大族联姻则是其另一种生存策略。据桃溪村一位王姓报告人说,桃溪村张姓、刘姓、文姓、马姓、范姓、李姓、黄姓等小姓人几乎都找当地大姓王姓女子结婚。反过来,这些姓氏的女子也以嫁在王姓为多。[86]我们在查看桃溪村户口簿中70岁以上人口的婚配情况时得到进一步的确认。显然,这不仅是桃溪村王姓人口占大多数而形成的自然规律,而且还包含这些姓氏利用通婚关系寻找靠山的意识。前述1949年前桃溪村的马姓人漂亮而能干的女儿,最后嫁在本村王姓的原因之一,也是试图通过婚姻关系,使自己在王姓人占绝大多数的桃溪村得以立足,避免受大姓人的欺负。

同样的情况也见于店厦村的邱、罗、蓝、梁等姓。据店厦村牛湖下一位邱姓报告人说,在以往邱、罗、蓝、梁四姓中,有60%以上人家与湘湖、大化一带刘姓人有通婚关系,主要原因是如果与当地大姓刘姓人有亲戚关系,在遭到别人欺负或与他人发生纠纷时,这些亲戚会出来“撑腰”——讲公道话或调解,才不致吃亏。这一说法在刘恩《刘氏家谱》和武邑浪下《世昌公支谱》中也得到证实,刘恩《刘氏家谱》载14例通婚关系中,潘姓2例,蓝姓2例,钟姓2例,林姓1例,黄姓1例,丘姓1例,罗姓2例,梁姓1例,王姓1例,除潘姓2例不知来自何方外,其余均为附近的小姓。武邑浪下《世昌公支谱》载十一世以后的妣氏共79例,其中刘姓有19例,高居所有通婚姓氏的榜首。而在河口梁屋、罗屋调查时,梁姓、罗姓报告人虽碍于面子,极力否定与刘姓通婚有仰仗刘姓人的意思,但也不否定与刘姓人通婚占多数的情况,他们说与刘姓通婚比较“出丁”,同时还强调梁、罗两姓虽然关系很好,但彼此一般不通婚,因为“箩”(罗)挂在“梁”上就不能活动了,所以比较不出丁。不难发现,这一正一反的通婚取向,以及“与刘姓联姻比较出丁”和“彼此通婚不出丁”的观念,实则是当地人创造出的一种趋利避害的通婚机制。美丽的借口折射的是当地小姓试图通过联姻而借重大姓的势力,避免小姓之间联姻的一种潜在心理。

最后还需讨论的是传统村落的通婚圈在当代社会的外延与内缩问题。近年来,有关中国村落通婚圈的外延与扩大的问题,不断地为论者所提及。如曹锦清描述了当代浙北乡村的婚嫁趋势:“乡村经济圈的姑娘嫁到集镇经济圈内,而集镇经济圈内的姑娘嫁到县城郊经济圈内”;“女子通过婚嫁从较贫困的村落向较富裕的集镇、县城流动的结果,使得处于较贫困村落的青年男子寻找配偶发生了困难”。[87]折晓叶则指出村庄工业化后,业缘关系的扩展终将导致婚姻圈扩大。[88]阎云翔在下岬村的调查认为:“集体化进一步促进了村内通婚的风俗”;“今天许多年轻人愿意和本村人结婚”。同时,他在山东和河北的调查表明:“在许多杂姓社区里,村内通婚被认为对新娘及其娘家有利。正如在下岬,集体化期间村内通婚的数量有所上升。”这些发现与国外人类学家稍早在广东的观察遥相呼应,那里在1949年后不仅出现了村内通婚,而且开始出现族内通婚。威廉·帕里什和马丁·怀特认为:“(20世纪)60年代中期以来同村同族的通婚明显增加了,尽管这一趋势近来有所反复。”苏拉密斯·波特和杰克·波特报告了集体化时期广东省的单姓村中同姓婚姻禁忌的衰亡。陈佩华、赵文词和安戈在他们研究的村庄也发现了类似的“婚姻革命”。他们发现,“由于有一个女儿在身边显然是另一防老的措施,几年时间内陈村的内部婚姻就成了优先选取的形式,占全部婚姻的70%~80%”[89]。

探讨通婚圈内缩现象最充分的是赵旭东,他在《权力与公正——乡土社会的纠纷解决与权威多元》中指出:“就通婚地域这一点来说,由于梨成了人们生活的依靠,大家每日从梨树上讨生活,因而这也就决定了村里人的通婚意愿一般是不大想离开梨区,他们的通婚圈被牢牢地限定在梨区这个范围内”;“李村的地理位置是在赵县东部梨区的最西边。由于目的是为了能够给女儿找到梨区的男孩或是给儿子找到梨区的女孩,这就使得通婚圈的形状并非是以李村为中心形成同心圆式的通婚圈,而是尽量往东偏斜并向南北两个方向延伸,形成一个整体偏向东面,南北轴较长的椭圆形通婚圈”;“初步统计结果以及我对村子里年轻人通婚意愿调查表明,现在李村的婚姻圈有逐步向村子范围内‘压缩’的倾向。我称这种现象为‘通婚圈内缩’”;“‘通婚圈内缩’所带来的实际问题便是使一个乡土社区的人口急剧膨胀”。[90]

如前所述,武北村落在20世纪90年代后也出现了通婚圈外延与内缩的现象。这与上述论者描述的现象大体一致,只不过在出现的时间上稍晚一些。我们认为,就武北村落而言,通婚圈的外延有助于打破武北村落的封闭状态,对于更新血缘,开阔视野,接受异域文化的熏陶有巨大的促进作用。而通婚圈的内缩则可能带来一系列的不良后果:首先是武北村落的视野本身就很狭窄,通婚本是一条开阔视野、促进对外交往的重要渠道,如通婚圈再内缩,其视野势必更加闭塞,对外交往的机会更少。其次是近距离的通婚容易出现类似于近亲繁殖的现象,虽然目前的村内、族内通婚一般在“五服”以外,但血缘毕竟较近。甚至历史上同村男女的不正当性关系,还可能导致不明真相的后代真正近亲结婚,造成近亲繁殖,因而导致人种退化。但是,赵旭东所说的“通婚圈内缩”带来的实际问题“使一个乡土社区的人口急剧膨胀”,在武北村落却是不存在的,因为通婚圈的内缩在武北村落并没有使通婚的总人数增加,在一夫一妻的情况下,无论是通婚圈的内缩还是外延,结婚人数是一致的。如果通婚圈不内缩,同样会有一个外来的通婚对象进入。只有一种情况的通婚状况会导致人口的增加,即一个乡土社区的男子娶来的是外地的女子,而本地的女子不愿外嫁,招来的却是外地的女婿。但这都不属于通婚圈内缩的范围。因此,人口急剧增加不是通婚圈的变化造成的,而是人口繁殖的结果。

【注释】

[1](清)赵良生重纂:《武平县志》,福建省武平县志编纂委员会1986年整理,第159页。

[2]参见杨彦杰:《闽西客家宗族社会研究》,国际客家学会等1996年版;杨彦杰主编:《闽西的城乡庙会与村落文化》,香港:国际客家学会、海外华人研究社、法国远东学院1997版。

[3](清)赵良生重纂:《武平县志》,福建省武平县志编纂委员会1986年整理,第35页。

[4](清)林宝树:《一年使用杂字文》,《武平文史资料》第20辑,第97~98页。下同。据“上杭马林兰板”影印版略有修订,见林建明《一年使用杂字文》,《三明高等专科学校学报》1994年第11卷,A1期,第47~59页。

[5]《一年使用杂字文》,第99页。

[6]《一年使用杂字文》,第100页。

[7]《一年使用杂字文》,第98、99、103、107页。

[8]《一年使用杂字文》,第102~103页。

[9]《一年使用杂字文》,第103页。

[10]《一年使用杂字文》,第98、108页。

[11]《一年使用杂字文》,第107页。

[12]谢重光:《闽西客家地区的妈祖信仰》,载福建省客家学会编《客家》1994年第1期。

[13]《一年使用杂字文》,第95、99、105、106页。

[14]《一年使用杂字文》,第106页。

[15]《一年使用杂字文》,第96~97页。(https://www.xing528.com)

[16]《一年使用杂字文》,第94页。

[17]《一年使用杂字文》,第94页。

[18]《一年使用杂字文》,第95页。

[19]《一年使用杂字文》,第103~104页。

[20]《一年使用杂字文》,第104~106页。

[21]《一年使用杂字文》,第108、94、95、98、100页。

[22]《一年使用杂字文》,第94、97、101、106页。

[23]《一年使用杂字文》,第97页。

[24]刘大可:《从客家文化背景看太平天国的宗教信仰》,载福建省客家学会编《客家》1994年第2期。

[25]《一年使用杂字文》,第94、95、100、98~99、103页。

[26]参见刘大可、刘文波:《武北湘村的宗族社会与文化》,载杨彦杰主编《闽西的城乡庙会与村落文化》,香港:国际客家学会、海外华人研究社、法国远东学院1997年版。

[27]《一年使用杂字文》,第98、99~100页。

[28]《一年使用杂字文》,第100页。

[29]《一年使用杂字文》,第104~105页。

[30]此据武东、武北乡中老人所言。

[31]《一年使用杂字文》,第96、105页。

[32]《一年使用杂字文》,第100、101页。

[33]《一年使用杂字文》,第106~107页。

[34]《一年使用杂字文》,第95页。

[35]《一年使用杂字文》,第100页。

[36]《一年使用杂字文》,第104、105页。

[37]《一年使用杂字文》,第101~102页。

[38]关于“年度周期”,王铭铭先生在《社区的历程》一书有过精彩的论述,本文采用其说,谨此致谢!

[39]男家迎亲和女家送亲的总人数必须逢单数,意即男家一归亲就添“丁”。

[40]购买的办法是死者家属先在河岸上插上未点燃的香纸,然后丢几文钱于河中,顺水舀水,不能重舀。

[41]所谓入了土王,是指传说中金、木、水、火、土五行在一年中各管七十二天,在立春、立夏、立秋、立冬的前十八天至立日为土神管土期,在此期间为入了土王,谁要动土就必须进贡土地神。

[42]关于“买水浴尸”“二次葬”习俗与南方民族的关系,学术界多有论略,如吴永章《中国南方民族文化源流史》,广西教育出版社1991年版;何光岳《百越源流史》,江西教育出版社1989年版。

[43]《一年使用杂字文》,第95页。

[44]刘文波:《刘氏盛基公家谱》,1980年抄录。

[45](清)高攀编修:《福江高氏族谱》,光绪四年(1878)刻本。

[46](清)刘绍禹等编修:《湘溪刘氏族谱》,嘉庆辛未年(1811)五修。

[47]佚名:《贤乡钟氏族谱》。

[48]参见杨彦杰:《闽西客家宗族社会研究》,香港:国际客家学会、海外华人研究社、法国远东学院1996年版,第87页。

[49]参见杨彦杰:《闽西客家宗族社会研究》,香港:国际客家学会、海外华人研究社、法国远东学院1996年版,第106页。

[50]刘大可:《闽西武北的村落文化》,香港:国际客家学会、海外华人资料研究中心、法国远东学院2002年版,第155~156页。

[51]关于“邓王氏案”有不同的版本,参见刘大可:《闽西武北的村落文化》,香港:国际客家学会、海外华人资料研究中心、法国远东学院2002年版,第384~386页。

[52]参见黄顺炘、黄马金、邹子彬:《客家风情》(续集),海潮摄影艺术出版社1994年版,第335~338页。

[53]佚名:《汀郡长邑仕下余氏三修族谱》。

[54]蓝卓明等编修:《源头蓝氏族谱》,1947年手抄本。

[55](清)佚名:《蓝氏族谱》。

[56](清)刘绍禹等编修:《湘溪刘氏族谱》,嘉庆辛未年(1811)五修。

[57](清)刘绍禹等编修:《湘溪刘氏族谱》,嘉庆辛未年(1811)五修。

[58](清)刘成崇等编修:《湘湖刘氏族谱》,光绪三年(1877)刻本。

[59]肖允文、蓝耀文:《漫话黎畲肖屋》,载武平县政协编:《武平文史资料》总第8辑,第72页。

[60]据厦门大学人类学研究所邓晓华教授田野调查报告。

[61]据清流县黄于万先生报告说:清朝顺治年间,有一天,一个满脸麻点的丑女人,被带到庵前戏台坪出卖,身价只要三升大米。这消息被住在附近的黄子良知道了,他立刻走去看看这女人的模样。只见这女人是个大麻子,鼻孔外还留着一把鼻涕,长像实在够丑,但身体结实,年纪只30出头,样子像个善良的女性。黄子良心想,自己家贫,无钱娶美貌妻子,母亲又已年老,自己靠挑碗卖维持生活,常年在外奔波,不能好好奉养老母,不如花三升大米买下这个丑女人,以后母亲也有人照应。于是,黄子良马上回家把自己的想法告诉母亲。母亲一想,孩子年纪很大了,因为家贫娶不了媳妇,既然孩子不嫌女的丑,也就立表同意。就这样,黄子良买下了这个丑女人为妻。这位丑女人就是鼎鼎有名的大祖婆(第十二世祖)蔡桂兰。蔡桂兰很会治家,对婆婆很孝敬,因此夫妻俩感情融洽,家境虽穷,生活却过得很和美。蔡桂兰活了93岁才死。她生了5个孩子,有24个孙子,108个曾孙,家庭非常兴旺发达。她为了教育后代子孙,日后娶妻不能重貌轻德,所以到了晚年,每逢生日那天,一定要叫儿孙们抬着她全村游,并边走边叫:“你们讨媳妇千万别只看人才(容貌),不看品德呀!只要勤劳、俭朴、会持家、品德好的女人,不管美丑都无关系,我蔡桂兰就是榜样。”至今,几百年了,当地凡是有人嫌弃自己老婆丑时,批评他的人就会说:“老婆漂亮可以吃吗?子良公婆那么丑,命却那般好,多子多孙,寿又高,丑的有什么关系。”参见黄于万:《清流县灵地镇黄姓民俗》,载杨彦杰主编《汀州府的宗族庙会与经济》,香港:国际客家学会、海外华人研究社、法国远东学院1998年版,第352~353页。

[62]冈田谦:《村落与家族——台湾北部的村落生活》,《社会学》(日本社会学年报,1937年),第五辑,第38~55页。

[63]石田浩:《旧中国农村中的市场圈与通婚圈》,载日本《史林》1980年第5期(第63卷)。

[64]施坚雅:《中国农村的市场和社会结构》,中国社会科学出版社1998年版,第45~46页。杜赞奇:《文化、权力与国家:1900—1942年的华北农村》,江苏人民出版社1996年版,第17~20页。

[65]费孝通:《乡土中国 生育制度》,北京大学出版社1998年版,第26~27页。杨懋春:《一个中国村庄:山东台头》,江苏人民出版社2001年版,第116页。王铭铭:《社区的历程》,天津人民出版社1997年版,第44~53页。阎云翔:《礼物的流动——一个中国村庄中的互惠原则与社会网络》,上海人民出版社2000年版,第38~40页。赵旭东:《权力与公正——乡土社会的纠纷解决与权威多元》,天津古籍出版社2003年版,第48~51页。

[66]马宗保、高永久:《乡村回族婚姻中的聘礼与通婚圈》,载《民族研究》2005年第2期。

[67]参见刘大可、刘文波:《武北湘村的宗族社会与文化》,载杨彦杰主编《闽西的城乡庙会与村落文化》,香港:国际客家学会、海外华人研究社、法国远东学院1997年版,第269~270页。刘大可:《闽西武北的村落文化》,香港:国际客家学会、海外华人资料研究中心、法国远东学院2002年版,第74~79页。钟晋兰:《闽西和闽西北客家宗族的通婚网络》,载张运祥、张寿标:《三明与客家》,方志出版社2003年版,第495~519页。

[68]刘大可、刘文波:《武北湘村的宗族社会与文化》,载杨彦杰主编《闽西的城乡庙会与村落文化》,香港:国际客家学会、海外华人研究社、法国远东学院1997年版,第269~270页。

[69]刘大可:《闽西武北的村落文化》,香港:国际客家学会、海外华人资料研究中心、法国远东学院2002年版,第213~217页。

[70]刘大可:《闽西武北的村落文化》,香港:国际客家学会、海外华人资料研究中心、法国远东学院2002年版,第306~310页。

[71]刘大可:《闽西武北的村落文化》,香港:国际客家学会、海外华人资料研究中心、法国远东学院2002年版,第472页。

[72]施坚雅著,史建云、徐秀丽译:《中国农村的市场和社会结构》,中国社会科学出版社1998年版,第45页。

[73]杨彦杰:《闽西客家宗族社会研究》,香港:国际客家学会、海外华人研究社、法国远东学院1996年版,第103页。

[74]冈田谦:《村落与家族——台湾北部的村落生活》,《社会学》(日本社会学年报,1937年),第五辑,第38~55页。

[75]参见刘大可:《神明崇拜与传统社区意识》,载《民族研究》2004年第5期。

[76]杨彦杰:《闽西客家宗族社会研究》,香港:国际客家学会、海外华人研究社、法国远东学院1996年版,第106页。

[77]参见王铭铭:《社区的历程》,天津人民出版社1997年版,第50~51页。

[78]杨懋春:《一个中国村庄:山东台头》,江苏人民出版社2001年版,第114页。

[79]李银河:《生育与中国村落文化》,牛津大学出版社1993年版,第54页。

[80]王铭铭:《社区的历程》,天津人民出版社1997年版,第55页。

[81]施坚雅著,史建云、徐秀丽译:《中国农村的市场和社会结构》,中国社会科学出版社1998年版,第45~46页。

[82]杨懋春:《一个中国村庄:山东台头》,江苏人民出版社2001年版,第114页。

[83]杜赞奇:《文化、权力与国家:1900—1942年的华北农村》,江苏人民出版社1996年版,第19页。

[84]王铭铭:《社区的历程》,天津人民出版社1997年版,第45页。

[85]莫里斯·弗里德曼:《中国东南的宗族组织》,上海人民出版社2000年版,第139页。

[86]刘大可:《闽西武北的村落文化》,香港:国际客家学会、海外华人资料研究中心、法国远东学院2002年版,第321页。

[87]曹锦清、张乐天、陈中亚:《当代浙北乡村的社会文化变迁》,上海远东出版社2001年版,第329页。

[88]折晓叶:《村庄的再造——一个“超级村庄”的社会变迁》,中国社会科学出版社1997年版,第225页。

[89]阎云翔:《礼物的流动——一个中国村庄中的互惠原则与社会网络》,上海人民出版社2000年版,第39页。

[90]赵旭东:《权力与公正——乡土社会的纠纷解决与权威多元》,天津古籍出版社2003年版,第48~51页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。