前人关于村落宗族的形成与发展有过不少论述,但多偏重于单一姓氏宗族个案的讨论或县以上大范围史料连缀的考察,缺乏对相邻村落宗族群的相互参照与比较,以及鲜活的田野实证。有鉴于此,本文试图在田野调查的基础上,结合相关文献,以闽西武北村落为例,就传统客家村落宗族的形成发展作一比较系统全面的论述。

一、武北村落宗族的早期历史

武北的大部分村落至迟在宋代就已得到开发。南宋时期已在武北设永宁乡,下辖七保:七里保、相坑保、露溪保、亭头保、象村保、大和保、招信保,并设有“永平寨”作为政府派驻地方的一个军事单位。《临汀志》记载:“永平寨,在武平县四十五里,地名帽磜。淳祐间,郡守郭公正已收捕渠魁饶文炳,就寨管土军五十人。”[1]而在一些村落甚至还建立起了佛教寺院,如“福田院,在象村保……宝林院,在湘坑保。”[2]这些都说明武北的不少村落在南宋时开发程度已经比较高了。

从田野调查的材料来看,武北的许多村落在宋代也已有人居住。这里,我们不妨根据田野调查材料,将武北部分村落有史以来在当地生活过的姓氏,依先来后到的顺序作一些简单的介绍:

湘村:雷、邹、李、朱、温、陈、吴、林、钟、黄、邱、范、刘。

贤坑村:高、江、蓝、李、谢、童、罗、钟。

龙坑村:郑、巫、郭、蓝、周、林、刘。

湘湖村:尚、夏、田、廖、池、江、黄、蓝、俞、唐、刘。

店厦村:吴、梁、李、黄、邱、罗、刘、蓝、曹、胡、修、谢。

小澜村:陈、余、朱、罗、邓、魏、温、钟、刘、张、蓝、吴、曹、李、谢、卜、葛。

亭头村:陈、林、朱、叶、李。

贡厦村:孔、周、官、盛、王、蓝。

永平“三背”:何、毛、王、钟、蓝、李、廖、刘、林、宋。

帽村:杨、池、刘、钟、方。

孔厦:陈、晏、饶、邱、毛、蓝、刘、胡、吴。

昭信:钟、郑、廖、陈、王、曹、马。

湘坑:蓝、刘、梁、张、高、廖、修、石、何。

梁山:张、孙、潘、毛、钟、邱、杨、李、林、吴、王、赖、陈、石、蓝、廖、方、谢。

这些姓氏中,有些仍在当地生活着,有的还是当地的巨姓大族。但另有一些姓氏,在当地村落已经消失,或仅剩几户人,而明代以前却在当地占据多数。如大禾乡湘村村,历史上有13个姓氏在此生活过,但现只剩下刘、朱、陈三姓,其中刘姓占绝大多数人口。据当地报告人说,该村先民到达湘村的次序是“先到雷邹李,后到朱温陈”,刘姓是最后才到湘村开基的。[3]查《龙湘刘氏族谱》,刘姓在明中叶到湘村开基,可见“雷、邹、李,朱、温、陈”六姓,早在明中叶前就已在湘村生活了。其中,陈姓现在只有几户人,但在明代以前却是当地的大姓,据一位80多岁的当地报告人说,历史上湘村曾被记作“象村”,其原因是陈姓人的祠堂地形在风水学上是“象形”,而陈姓人在当时占全村的大多数,所以被称为“象村”。查《临汀志》和康熙《武平县志》确实只有“象村”而无“湘村”的记载。武平县地名调查组也曾经听到过这一说法。如果这种说法成立的话,那么湘村陈姓早在南宋就已建立了祠堂。而比陈姓先来的“雷、邹、李,朱、温”到湘村的时间就更早了。

又如,桃溪镇新贡村(贡厦)村,据该村蓝龙兆先生报告说,“贡厦”的得名缘于“孔厦”的谐音,而“孔厦”之名则由于明代中叶以前孔姓人占多数的缘故。据另一位70多岁的蓝姓报告人说,在明代蓝姓人到来之初,孔姓人多而且很刁蛮,蓝姓人为了免受欺负,在一位高明的风水先生指点下,建起了一座在风水学上叫“张天海螺形”的祠堂,并在祠堂门前挖了三口品字形的鱼塘,自此蓝姓人丁兴旺,而孔姓却人口逐渐减少,直至完全消失。这一说法在科学上并不能解释蓝姓兴孔姓衰的因果关系,但可折射出孔姓由盛而衰,蓝姓后来居上的历史背影。由此也可见宋元时期曾有孔姓人在贡厦村生活的历史事实。

除湘村、贡厦两村外,其他一些村落的情况也同样如此,请看下表:

表2-1 武北部分村落姓氏沿革表

值得指出的是,在上述众多的先民姓氏中有的还属于畲族。除人们熟知的雷、蓝、钟外,其他一些姓氏也不能排除是畲族的可能。傅衣凌曾在《福建畲姓考》中指出,历史上福建的畲族不限于雷、蓝、盘、钟四姓,其他一些姓氏如陈、黄、李、吴、谢、刘、邱、罗、晏、许、张、余、袁、聂、辜、章、何等姓的一支或若干支有的也是畲族。[4]从上面列举的武北部分村落姓氏来看,这几种姓氏恰恰在武北村落史上比较活跃,而种种迹象表明,它们与畲族是有一定联系,如武北许多村落的牛崇拜、狗崇拜、蛇崇拜,与土神斗法的故事、黑狗公王的传说,带“畲”字的地名以及婚丧节庆的特殊细节等。[5]

二、村落宗族的形成过程

与后世武北地域社会关系比较密切的宗族姓氏,大多是在宋末至明初这段时间迁移而来的,历经明清而后来居上。从这些宗族的发展历程看,大致可分为四个阶段,即隐而不显、形成和兴起、扩张,以及结成网络。兹举数例,以见大概。

宗族发展的早期大都处于隐而不显的阶段,表现为人丁稀少、生活贫困、科举人才缺乏。这段历史在族谱上记载比较简略,有的甚至一笔带过,但都有开基祖筚路蓝缕、创建家园的艰辛传说。如湘村刘氏,据湘村一位刘姓报告人说,千十四郎公到龙坑开基伊始仅为母子二人,因贫困只好给郑姓人做长工。他养了一伙母鸡,这伙母鸡每天都会到现今刘姓蛇形祠地点觅食,便认为这是一块风水宝地。于是借口无处安身,央求郑姓东家准其在该处搭一茅寮居住。郑姓东家怜其赤贫,就同意了他这一请求。自此,刘氏开始了开基拓业的历史,但直到第九世文珊公时家业才开始兴旺。《刘氏家谱》载:“先世自荣祖公而下寝以衰矣,至九世文珊公乃渐复兴,及乔迁于大园,我公家道遂隆隆起矣。”[6]文珊公生四子:正道、正通、正遂、正达。其中正道公(号筠谷)又生四子:华筠、培吾、如石、吉所。由于在龙坑的生存空间受到限制,华筠、培吾兄弟大约于明万历年间从龙坑迁居湘村上村老屋。

M村F氏早期的历史也与此类似。F氏迁到M村后,最早居住在现住地东南方的一个叫“刘公坑”的山坑里,至三世祖、四世祖以后才逐渐迁往山外居住。杨彦杰在永平“三背”调查时曾听当地报告人说:“相传F氏刚到M村开基时,有一段时期人口很少,男的几乎灭绝,只剩下一个女的,而且长得很丑。当时刘公坑有一个刘姓男子,年岁已大,尚未成亲,只好到F家与这个女的结婚,以后生下的孩子都姓F。此后,F氏人口慢慢多了起来,但他们每年祭祖时都要先祭刘氏,而且还要念上‘刘公堂上印出F氏子孙’一句,以表示不忘根本。这种祭祖仪式在每年农历除夕之夜进行。”同时,杨彦杰还听F氏报告人介绍说:F氏到刘公坑开基后,至三世祖、四世祖迁到坊坑里居住,五世祖又迁往下坊湾,至七世祖才从下坊湾最后迁到湖丘里——现今F氏聚居的中心地带定居。关于七世祖迁到湖丘里居住,还有一个传说:相传七世祖原是一名医生,他经常到湖丘里给人看病,后来就在那里建起了一间草房。有一回他放养鸭子,发现鸭子经常到现在的祠堂下那个地方玩,便认为该地风水很好,所以改在这里建了房屋。后来他的房屋被改建成祠堂。[7]

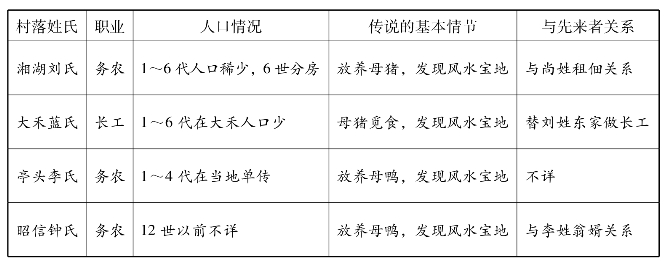

以上湘村刘氏、M村F氏两个宗族的早期经历颇为雷同,他们故事传说的异文,我们在武北其他宗族调查时也经常听到(见下表)。这些故事传说未必可作信史,但故事传说背后反映的社会历史背景——开基祖在当地开基的艰辛历程和宗族早期的社会地位及其经济状况,却大抵可信。

表2-2 武北部分宗族早期情况与传说简表

经过几代人的努力,这些姓氏的人口不断增长,经济实力逐渐增强,科举人物开始出现。这三个方面的因素为他们在当地的发展提供了重要的基础,同时也成为宗族形成的重要过程。尽管这些姓氏形成宗族的时间有先有后,但基本规律却大体一致。如湘湖刘氏,三郎公元末由长汀刘屋坑迁到湘湖后,历经千八郎公、百十郎公、文贵公、德川公五代,人口开始大量增长,德川公生有5子:伯初、伯盛、伯聪、伯达、伯英,除伯聪只生1子桢外,其余4子又各生有4子。即伯初生有溥、渊、源、通;伯盛生有恭、宽、信、敏;伯达生有维远、纲远、继远、清远;伯英生有忠、厚、永安、哲。接着,溥又生1子,渊生5子,源生4子,通生4子,信生5子,敏生4子,维远生3子,继远生3子,清远生2子,忠生2子,厚生3子,永安生1子,哲生3子。一时间,祖孙三代人丁达六七十众。[8]

伴随着人口的逐渐增长,湘湖刘氏的经济实力也不断增强。由于历年久远,我们已无法找到直接的经济史统计资料。但可以从一些零星的材料中估计出当时经济发展的状况,如《湘湖刘氏族谱》载:“伯瑛公……德川公之五子也,其兄四人凭阄各居吉宅,唯我祖伯瑛守其旧居。”可见在德川公父子时就已拥有较大的家业,除旧居外,还能建造四座新居让兄弟四人凭阄选择,其家业非一般可比。此外,上谱还记载刘隆“致仕荣归爰置义仓优恤族人”等,都可说明他们有了较大的财富积累。

与此同时,科举人物和知识分子开始涌现。五世祖德川公次子伯盛(即刘隆)甲申科登曾檗榜进士,历任江西南昌府推官、广西太平府推官、河南道监察御史、浙江巡按御史及山西佥事等。此后,科举人物和各种类型的知识分子相继涌现。据《湘湖刘氏族谱》载,刘隆三子刘信“蚤游泮水冠军食气,三十拔贡,授广原州知州,升任交趾仓副使”,四子刘敏“府庠岁贡生候选通判”;伯达公次子纲远“随伯莅任,运筹帷幄”,四子清远“才迈群英,智居卓越,负英敏之姿,抱凌云之志”。刘信和五子廷坷“负性刚介,守正不阿,蜚声黉序,诗书贻谋”;刘纲远的次子宗道“发奋自励,博览书史”。

由于人丁的兴旺、经济实力的增强和科举人物的涌现,湘湖刘氏在当地的社会地位日益增强,宗族组织也逐渐形成与完善。撰于康熙四十七年(1709)的《刘氏族谱祠堂记》云“自建祠以来盖三百余年于此矣”,由此可见大约在明永乐年间刘氏就已建起了自己的祠堂。而到了明万历八年(1580)又编修了族谱,即刘光第所谓“族谱自明末五修之”[9]。祠堂的修建和族谱的编修,以及建祠、修谱时所必须制定的族规、族令、祭祀仪式等,是强化宗族组织,增强内部团结的重要措施,也是宗族形成的重要标志。

湘湖刘氏的形成规律也大致适用于帽村方氏。方氏到帽村开基初期,从一世祖到七世祖一直是处在动荡的阶段,至七世祖以后才逐渐稳定下来。方氏人口的较快发展是在十世以后,由于十世祖双溪公生有3个儿子,次子仁甫和三子祥甫又分别生有4个和6个儿子,因此族内人口的增长速度明显加快。除人口增长因素外,宗族实力也有较大增强。据《方氏族谱》记载,十世祖双溪公和他的两个儿子都是“乡饮大宾”。至明末,仁甫公的儿子元臣公“壮年贸易吴楚,置业巨万”,足见这时方氏的富有。由于这两方面的原因,方氏从十二世开始科举人物也相继涌现出来。方氏最早一名庠生是仁甫的三子元化,同时或稍后元春、圣元、暗生等人也成为明末的游泮学子。以上几个因素既提高了方氏在当地的地位,同时也为方氏宗族的形成提供了重要条件。也就在明末以后,方氏先后建起了“秉德公祠”和“光裕祠”,从而宣告了宗族的形成。[10]

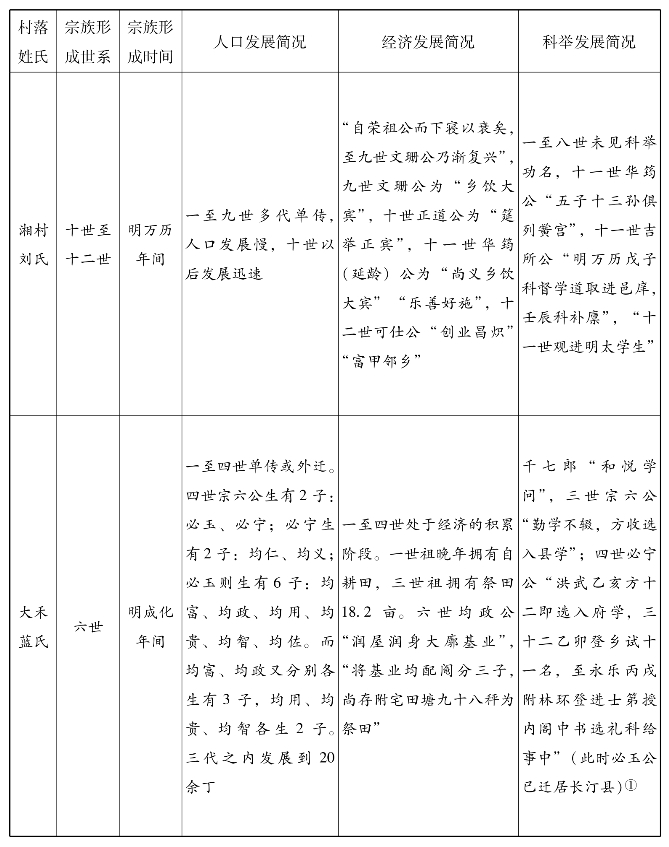

湘湖刘氏、帽村方氏的宗族形成过程是武北村落宗族形成的典型代表。实际上,其他一些宗族的形成也经历了大致相似的过程,如湘村刘氏、大禾蓝氏、贤坑钟氏等(见下页武北部分村落姓氏宗族形成对照表),反映了武北村落宗族形成的共同规律。

明末清初,这些宗族都相继走向兴盛,至康雍乾时期达到鼎盛阶段,这表现在:

1.宗族人口急骤增长。如湘湖刘氏宗族“自正统迄庆历,载生载育载蕃载盈”,人口呈几何级数向上增长。至清康熙年间,人口增长更是达到前所未有的高峰,《湘湖刘氏族谱》载:“本朝茂育,以生以长以养以教,其蕃蕃衍衍日新日盛,视明代之萃处已加十倍,而视康熙戊子己丑年间修谱时亦十增三四矣。”大禾蓝氏宗族的人口增长也十分明显,从镌刻于乾隆四十八年(1783)的“茶缸碑”看,这时蓝氏宗族在大禾的人口已不下800人。[11]而湘村刘氏宗族、帽村方氏宗族等亦不例外,前述明末湘村刘氏华筠公生有5子13孙,13孙中有7孙在湘村继续发展,其中天植公生有2子7孙,贲植公生有5子11孙,御举公生有2子6孙,汉举公生有2子7孙,篁举公生有4子4孙,允举公生有1子3孙,可见其人口增长之快。[12]至于帽村方氏,其人口增长在这一时期更是进入前所未有的大发展时期。

表2-3 武北部分村落姓氏宗族形成对照表

①关于蓝必宁登乡试、进士第一事,历代《武平县志》均未见记载,故笔者曾表示怀疑;但查《闽书·英旧志》之《长汀县皇朝科第》,《八闽通志·选举志》之《永乐四年林环榜》,均记有蓝必宁登科一事,其籍贯为长汀;奇怪的是《太平寰宇志》载永乐四年林环榜又无蓝必宁其人。

(续表)

2.宗族经济大幅度提高。如湘村刘氏,十三世天植公在其父可仕公家业的基础上“产业日增大丰盈,捐资御寇一方,平赈饥活众邑志名”;十四世两照公更是远近闻名的双万户,也是上杭城知名的富绅,其墓佃后裔至今仍还与湘村刘氏保持联系。帽村方氏曾在天灾与人祸面前使元臣公创下的产业“废弃将半”,但到康熙三十四年(1695)已基本恢复,并有能力抽出800秤作为尝田,余下又作八股均分,其田产足见丰盈。湘湖刘氏宗族的经济也有了进一步的增长,仅从镟公一脉就可见一斑,镟公不但“自创室于坎下园”,而且还拥有较大的蒸尝,《湘湖刘氏族谱》“附记第五房坎下园屋图”中多次提到镟公蒸尝曰:“将祖蒸二十余金授之居于前后左右者空前基址”;“其照墙背横过一带的小屋当用祖蒸买矮”;“坪基左右沟洫檐路委系祖蒸买出”。大量的经费开支从镟公蒸尝中支出,可见其蒸尝实力之雄厚。另外的一些材料也可说明湘湖刘氏在这一阶段的经济实力有了较大的发展,如《湘湖刘氏族谱》载:时相公“留意建祠捐资不恤,设义仓”;存周公“白手创业,富甲一方”;等等。

3.科举人物大量涌现。入清以后,这些宗族科举大盛,进士、举人、廪生、贡生、监生前后相望,络绎不绝。如帽村方氏,在仁甫房,定生公的八个儿子均有功名:长子子容为康熙五十四年(1715)乙未科拔贡,次子子增是一名增生,而其他几个也都是生员。在祥甫房,十三世端生、昆生、跃予、价予等人都是庠生。十五世后,方氏科举更为兴盛,首先是十五世方连涧于乾隆元年(1736)考中举人,乾隆四年(1739)中进士。接着十七世逢圣又于乾隆五十二年(1787)考中举人,十六世国勋亦于乾隆六十年(1795)乡试中举。[13]再如湘村刘氏,十三世天植、贲植均为文武庠生;汉举不但是文武庠生,而且还考取了增生。十四世刘丽中(两照)于康熙十九年(1680)庚申科取进邑庠,康熙二十年(1681)辛酉科乡试中式举人;同为十四世的会侯、觐侯、维坦、上珩、藜照、琢章都是庠生,而十五世达起、学圣、声先、兼五、淳五、彩五、翔五、鹏翮、鹏升、鹏飞、鹏振、鹏作、公佐、朝佐、辉詹、定元等也都各有功名。[14]帽村方氏、湘村刘氏在这时的科举情况是武北巨姓大族宗族兴盛的一个缩影,具有较大的普遍性。

这些宗族在走向兴盛的同时,也伴随着宗族的扩张。实际上,这些宗族的发展过程也是其对外扩张的过程。如湘湖刘氏在六世伯初、伯盛、伯达、伯英时开始形成宗族,分别肇基于田屋、下廖、夏屋、尚屋。此后,他们便逐渐向村内和周边地区扩张。刘光第《湘坑湖记》云:“湖之东:八里岗子下,十里湖洋背、太阳前,二十五里大坝,三十里店厦。湖之东北:三里丘地,十里泉坑。湖之南:五里洋畲、七里凹上,十里大湘坑,二十里罗坑。湖之西:二里白竹壁下,三里上丘坑,五里彭屋冈,七里石井,八里高畲燕上,十五里黄屋堂,二十里雁鹅塘,五十里赤高坑。湖西南:五 树坑,三十里桃里塅。湖西北:五里石坑。湖之北:四里少芬,五里高员地,十里长坑角,十二里林禾地,二十里湖岭,二十五里上塅,四十里濯田,皆有吾族人居之。或数家,或十数家,或数十家。或百数十家,唯湖内多至四百余家。”[15]可见在明清二代他们向外扩张的成绩是巨大的,民国《武平县志》甚至还说:“凡北区七里而外,纵横数十乡,及在城、六甲、黄心畲、岩前等处刘氏,均为此派。”[16]

树坑,三十里桃里塅。湖西北:五里石坑。湖之北:四里少芬,五里高员地,十里长坑角,十二里林禾地,二十里湖岭,二十五里上塅,四十里濯田,皆有吾族人居之。或数家,或十数家,或数十家。或百数十家,唯湖内多至四百余家。”[15]可见在明清二代他们向外扩张的成绩是巨大的,民国《武平县志》甚至还说:“凡北区七里而外,纵横数十乡,及在城、六甲、黄心畲、岩前等处刘氏,均为此派。”[16]

湘村刘氏与湘湖刘氏在历史上没有渊源关系,但他们宗族扩张的经历却极为相似。湘村刘氏十一、十二世华筠公父子时开始形成宗族,接着十二世可纯公留居上村,可仕、可献二公则迁居下村土围祠开基。上村可纯公后裔除老屋外,又分别迁往邱屋子、土楼子下等地。下村可献公一脉后迁移四川,可仕公一脉则迅速向周边地区拓展,其长子天植公留居土围祠附近,并往花厅底发展。天植公长子化成公又迁往石子楼,次子两照公后裔一部分留居花厅底,另一支彩五公则迁往溪东自然条件更好的下墟坪定居。可仕公的次子贲植公迁往回栏馆居住,其后裔中又有人分别迁往坑子背、歧山下、鹏升屋等到地。可仕公的三子御举公的后裔则先后迁居下神坛、神背屋等地,从而奠定了湘村刘氏居住空间的基本格局。

大禾蓝氏、帽村方氏的宗族扩张也不例外。大禾蓝氏六世均富、均政、均用、均贵、均智、均佐开始分房后,便进入宗族的大发展时期,各房分别在湾角里、圳背屋、新屋下、天灯下等地,建起均富公祠、均政公祠、均用公祠、均智公祠。此后相当长一段时期,各房又分别迁往上寨、湾子上、塘背屋、新屋下、沙兰坝、刘屋坝、田墩里、旧寨脚下、新寨脚下、胡背田、上背屋子、凉亭下、井下塘、鹅背屋、溪背屋等地。至十世全山公后还先后迁往贡厦、湘坑坝等地开基。帽村方氏则在十一世仁甫、祥甫分房后,祥甫房后裔迁往田塅里、集云山、圆竹坑等地。而仁甫房则迅速向坝里、天灯下、石头屋下、断下屋、下坊湾、沙塘里、烟角塘、岭岸下、唐光坪、打水潭、刘公坑门口、上塘、德茂屋下、湖丘里、雷打石、南坑、大坑尾等地扩展。

这些宗族的扩张既有宗族经济发展的和平开发,也有对内、对外的“巧取豪夺”。前者毋庸多论,后者则是武北村落宗族社会研究的一个重要话题,即巨姓大族是如何在当地村落迅速崛起的。关于这些方面,现在已无法找到直接的文字记载,但是通过一些故事传说,我们仍可看见当年宗族扩张的史影。如湘湖刘氏的扩张就与刘隆的科举成名密切相关。湘湖刘氏宗族内部流传着这样一个传说:

刘隆做官告老还乡时,两袖清风,随行人感到很不体面。经反复考虑,特地赶制了几十只木箱,里装砖块、石头,佯装是刘隆的行李,以示皇恩浩荡。但刘隆行至半途,却有人告发他满载黄金、白银回乡,一定是个贪官,而被皇帝召回京城检查。但撬开行李一看,里面全是砖块、石头,使皇上非常诧异,便召刘隆详陈实情。皇上听后十分感动,特赐予金银布帛,让他荣归故里,接待乡亲。刘隆谢恩拒收。皇上再三征求有何要求,刘隆才上奏要求赐予十处好风水。刘隆的死对头认为时机又到了,偷偷把刘隆奏章上的“十”字改为“千”,一撇之差,嫁祸刘隆贪得无厌。但这次皇上没有轻信,反而诏示汀江两岸“上至鸡冠峰,下至白头磜”20多里的范围内任其堪舆。所以至今人们还谈论着吴潭、河口一带的好风水大都是湘坑湖刘姓的祖坟。

但是,同样的故事母题在相邻的地区却有不同的说法。据河口一位梁姓报告人说:“相传刘隆曾任高官,告老还乡时,为了择一风水宝地,曾上奏朝廷御批。后经恩准,同意在其家乡附近的汀江沿岸任选十处(穴)风水,其界址为‘上至鸡冠峰,下至白头磜’约20里的范围。圣旨下达后,刘隆把十处的‘十’加了一撇,变为‘千’处,然后到处圈地插标,强占他人山林祖坟,引起当地百姓的极大愤慨。后经告发,皇帝以欺君之罪将刘隆‘五马分尸’。”

不难发现,这两则具有同一母题而又有不同异文的传说,都从一个侧面说明了湘湖刘氏的“风水”是与刘隆的“官”联系在一起的。换句话说,湘湖刘氏的“风水”是靠他们的特权获得的。类似的传说,还有刘隆墓的故事:

刘隆墓在店厦村吴潭自然村的东坑尾赤土岗,地形似猴,故称“猴狲地”,刘光第回祖籍祭祖时曾写下“逢人竞说猴狲地,勖我承家獬豸冠”的诗句。相传,刘隆病重期间,刚好吴潭人丘某病死,就埋在此处。三朝家人去烧香上供时,发现棺材被人挖起来了,其子把它在原处掩埋下去。第二天特地去看看,发现棺材又被人挖起来,便再次埋下去,一边四出调查,一边派人守坟抓贼,一定要弄个水落石出。一天晚上子夜时分,守坟人发现不远处有人来,自言自语地说:“咳!挖起来又埋下去,贱骨头那坐得这把金交椅!这是刘大人的福地。若今晚挖起来,还要再葬下去,我就把它丢到河里去。”越走越近,一看是一位白须老大(山神土地)。他边挖边说:“我为刘大人守候整整三年了,明天店厦墟劝你还是托人卖给刘大人得点钱为好。”说完人也不见了,棺材也被挖起来了。守坟人看到这个场面,马上回家向长辈汇报此事。从此以后,吴潭丘家多方探听那个“刘大人”,经人介绍,刘隆把它买下。[17]

在这则传说中,挖墓的白须老大(山神土地),显然就是刘氏宗族势力的化身,“白须老大”仰仗的实即刘氏宗族的人多势众。与上则传说一样,刘隆墓的“风水”也是靠特权获得。这种地域社会的特权可以来自官方,也可以是来自民间——宗族的综合实力。

围绕“风水”而展开的宗族较量,也见于湘村刘氏的传说中。据一位刘姓报告人说,湘村刘氏献仕二公祠基址中的一部分原系本村温祝庭的一块苎麻地,温祝庭之女匹配刘姓可献公之后,可献公之父华筠公企图将这块地占为己有,用以建祠,故指示尚未归门的媳妇(即可献公之妻)以建学堂的名义向其父母索要。当可献妻归门之际,一直啼哭,不肯上轿,其父一再追问何故,最后温氏才将问题提出,说她要那儿的一块苎麻地作陪嫁物。温祝庭也略知风水,知道这块苎麻地可做祠堂,一旦刘姓人用以做祠堂,必然危及自己的风水。但在这种情况下,只好勉强答应,于是就祷告说:“此地若用以建学堂,子孙就入学中举;若用以建祠堂,则只能有一桌人吃饭。”后来,祠堂建成后,可献公一脉景况不佳,最后迁移到四川去了。而可仕公一脉却极大地发展起来,从而影响了温姓人的风水,使温姓逐渐衰落,直至最后在湘村消失。

另外一则传说也寓有宗族斗争的内容。据湘村一位朱姓报告人说,朱姓人在湘村曾经有很大的势力,十七世华清公有七个儿子七个媳妇,全家100多口人,建有七座厅堂。鼎盛时还在本村贡头岭一带建造大量房屋,拥有900多担谷田,长工数十名。据说这是因为朱姓进富公墓系牛形,故能使后代兴旺发达,此事应在华清公身上。但后来不知什么原因得罪了下墟坪刘姓人,刘姓人延请了一位高明的风水先生,假装好意向朱华清建议,如能在牛形墓的左上角竖一个石墩象征牛角,在墓前小涧上横架一石拱桥象征牛鼻孔,既通气又生角,气势将更加雄伟,必将财丁两旺。朱华清采纳了这一建议。不料,墓左上角的石墩在风水学上恰恰象征着牛墩,而墓前的小涧则象征牛绳。这样,该墓的风水变成“用牛绳穿通牛鼻孔将牛系在牛墩上——动弹不得了”。朱华清从此一败如灰,刘姓人遂逐渐占有了朱姓人的田地、山林。

风水是传统村落社会自然资源和社会资源的象征。这两则围绕“风水”之争的传说,实际上隐含了姓氏斗争的内容,亦即湘村刘氏宗族扩张的内容。透过这两则传说,我们集中看到了湘村刘氏宗族对外扩张的史影:一方面通过通婚等和平的手段谋取相邻宗族的自然资源和社会资源,另一方面则通过武力夺取异姓人的财富。

宗族扩张的另一种形式是宗族的扩散外迁。从上述武北村落宗族形成与发展的情况看,清代康、雍、乾时期,武北村落社会相对稳定,经济比较繁荣,人口增长以前所未有的势态发展。人口的迅速增长,一方面逐渐超过了当地的生态承载能力,社会竞争日趋激烈;另一方面则加速了宗族的内部膨胀与扩散外迁。检索各姓《族谱》,这一时期大多数宗族都有族人外迁的记载。尤其值得注意的是,南中国大规模移民四川的浪潮也波及群山围困的武北村落。杨彦杰在考察帽村方氏宗族时发现,方氏从十五世开始就不断有人迁往四川,如十五世“文翰公,往四川”;“永郎公,往四川”;“酉麟公,往四川”。自此以后,十六、十七世迁往四川的人数便日益增加,有的甚至兄弟数人一同前往。如十六世联元、薛德、标元三兄弟“俱往四川”,十七世上应、文应、魁应、必应、成应、恩应兄弟六人于“乾隆五十六年俱往四川”。[18]这一现象在武北村落大量存在,如《龙湘刘氏族谱》载,十五世“衍庆公,迁住四川”;“三奇公,生男二俱迁住四川”;“伟佐公,生男四俱迁住四川”。湘湖刘氏也不乏这样的实例,刘光第在《湘坑湖记》中说:“光第,伯盛公十七世孙也,入蜀之世盖六。”[19]按刘光第此文作于清光绪年间,以一代25年论,六代为150年,以此上溯刘光第入蜀始祖伯盛公十一世孙由湘湖迁往四川富顺也当在康、雍、乾时期。

关于这一时期武北村落人群大量移民四川的原因,杨彦杰在考察帽村方氏族人移民四川时认为与十五世方连涧在四川任职有很大的关系。我们认为这固然是一个原因,但更重要的是这一时期武北村落的人口膨胀和清初的政策导引。一方面,这一时期武北村落人口的大量增长,逐渐超过了当地的生态承载量,内在地要求宗族人口大量迁移与向外扩散。另一方面,由于明末清初的战乱,导致四川地区地广人稀,清政府遂采取“移湖广、填四川”的政策导引,从而吸引了大批的移民。武北村落人群正是在这些综合因素的影响下,形成了一波又一波的移民浪潮。

这些宗族人口的外迁对当地村落产生了一定的影响。宗族人口的外迁不但在一定程度上缓解了当地的人口压力,对优化当地生存环境起了不可忽视的作用,而且为当地人了解外部世界打开了一条便利的通道,此后武北与四川等地交往的事例逐渐增多,如刘光第祖籍之行[20]、“三两鸡与三伯公”[21]回乡探亲的传说等就是突出的事例。此外,宗族人口外迁又使一些宗族内部不同房派形成了不同的区域人文特点,如湘湖刘氏宗族伯盛公一房人口大量外迁,使留在当地发展的族人成为弱势群体,而在当地房族斗争中处于劣势,从而形成“尚屋讲打,夏屋讲写,田心、下廖冇话”的村落宗族势力格局。

三、村落宗族制度的建立与完善

武北村落宗族的形成与发展反映在宗族组织上,是各种宗族制度的建立与完善。主要体现在祠堂的建立、族谱的编修、祠规与族规的制定、蒸尝的设立等方面。

1.祠堂的建立。在宗族形成之初,由于人口较少、经济实力较弱,一般先建立一座规模较小的始祖祠堂。随着宗族的发展,始祖祠的规模也相应地扩大,同时支祠也明显增多。以湘湖刘氏为例,据当地90多岁的刘祥林先生说,在现今总祠背头最先建有一座小祠堂,刘隆中进士并荣任高官回来后,刘氏族人认为祠堂太小,有碍于宗族声誉,便将小祠堂改建成一座规模巨大的祠堂。关于湘湖刘氏的祠堂,刘光第《湘坑湖记》云:“湖之内为祠五,总祠一,支祠四。总祠祀三郎公,为元始迁祖。支祠祀六世兄弟四人,为各房分支之祖:曰伯初、伯盛、伯达、伯英。”实际上湘湖刘氏的祠堂还不止这五座,刘光第在同文中还记:“镟公祠亦在此地,实为伯英公之曾孙。名英用公祠所以池屋,池氏之所居也,实为伯盛公七世孙,其又支祠之小焉者也。”[22]只不过,这两座是更小支脉的分祠而已。

湘村刘氏、帽村方氏等宗族的情况也是如此。湘村刘氏祠堂的兴建情况,据湘村刘文波先生报告说,刘屋祠堂(又称老屋祠堂)初建于万历年间,是十一世祖华筠公以其父筠谷公的名义建造,仅为一座小的木质结构祠堂,后屡经翻修方成一座上、下二厅的木质结构祠堂。至清康雍乾时期,湘村刘氏又先后建起了四座分祠,即:十二世献仕二公祠、可纯公祠、十五世云祥公祠、十六世四和堂。据杨彦杰调查,帽村方氏的始祖祠(秉德公祠)初建于明末,入清以后,随着方氏宗族的发展,各支祠也逐渐增多,如祥甫房十三世最早在田塅里建造光裕祠,接着仁甫房十四世也在下坊湾建起了臣定公祠。十五世方连涧考中进士后,他们又在坝里建造了燕翼祠(即进士第)以纪念方连涧之父子招。[23]

2.族谱的编修。这些宗族除建立祠堂外,还编修族谱。刘光第《湘坑湖记》记湘湖刘氏族谱时曾说“族谱自明末五修之”[24]。其实,在刘氏宗族的历史上至少有过七次修谱。除刘光第所说的五修外,明末之前至少有过一次,还有一次则是在民国年间。现有文字可考的最早修谱时间始于明末万历八年(1580),但撰于万历八年的《刘氏族谱原引》开篇即云:“汉祖起自彭城远不可述,唯查旧谱故老相传,先世由沛至蜀,本蜀人也。”可见此前已有旧谱。明万历八年的《湘湖刘氏族谱》是在十一世忠勋公主持下编修的。万历年间是明代由盛到衰的转折时期,但却是湘湖刘氏宗族走向强盛的时期。正如该谱所载:“载生载育载蕃载盈,烟火连乡,止旅密矣”;“弦诵不辍横经众矣,印累累绶若若润色”;“室家溱溱一门鼎盛”。此时由庠生出面主持修谱,当可看作刘氏宗族走向强盛的一次宗族整合行动。在这次修谱之后,历经清康熙四十七年(1708)、乾隆八年(1743)、嘉庆十三年(1808)、光绪丙子年(1876)、民国年间六次修谱。

湘村刘氏在历史上也多次编修过族谱,但这些族谱基本上都已散佚,只剩下一部修于嘉庆辛未年(1811)的《龙溪刘氏族谱》残缺本。该谱序称作“五修族谱序”,可见此前曾有过四次修谱的历史。该谱序还记载:“昔文珊公、如石公遗图,而后有尊孔公等效苏氏之式推而广之以为谱,详其生卒配葬,志其德业行诣,十三世以前记载亦明备矣。自十四世以下亦有修者,而未修者较多,则有恩昌公续而修之。然十五世尚未修完又不过缮写而未尝镌板,不觉今又七十余载矣。”从中可见,在刘氏宗族的早期,文珊公、如石公分别编有简谱(可能还是简单的吊线谱,故称遗图),而大规模的修谱则始于尊孔公时,十五世恩昌公则在此基础上进行续修但未予刊刻。到嘉庆辛未年十六世刘绍禹时又再一次进行修谱活动。

帽村方氏的修谱历史虽没有湘湖刘氏、湘村刘氏那么漫长,但也早在清代逢圣公时就已首次修谱,后来因“屡经兵燹,所遗谱据尽付焚矣”,到民国二十八年(1939)又再次进行重修。族谱的编修是强化宗族、增强内部团结的重要举措。仔细检索现存族谱,不难发现,这些族谱记载的主要是全族的世系源流、支派辈分,族众的生卒婚配、生育情况,祠堂、祖坟、族产公田的数量与方位,以及族规、祠规等。所有这些都是宗族制度化的文字表现。(https://www.xing528.com)

3.祠规与族规的制定。建立祠堂、编修族谱的同时,必然制定相应的祠规和族规、家规,这也是宗族内部管理更加制度化的表现。湘湖刘氏在康熙六年(1667)重建总祠时“复规前制之高下,广狭构造”,并将尺寸、范围结构形成制度详载族谱,同样建于康熙年间的镟公祠和稍后建的池屋祠(英用公祠)也都有严格的规制。帽村方氏光裕祠的祠规比湘湖刘氏的祠规更加详尽,这些祠规共有14条,都镌刻在左右两边厢房的墙面石碑上,内容包括该祠堂的用途、日常管理以及尺寸、范围、结构等。除祠规外,还有族规和家规,如源头蓝氏宗族的族规有19条之多,湘村刘氏宗族的族规也多达16条,内容包括诸如孝顺父母、友恭兄弟、亲睦宗族、和好夫妇等,严格规定了族众的行为规范。这些祠规和族规内容详细、涉及面广,要求严格,是宗族日常生活的准则,从而成为强化宗族组织、增强内部团结的重要措施。

4.蒸尝的设立。宗族的形成与发展过程,也是蒸尝的设立与扩大的过程。如果说修祠堂、编族谱、订祠规和族规是强化宗族意识的举措,那么蒸尝的设立则是强化宗族的经济保证。这些宗族几乎每代祖先都有多少不等的蒸尝。

在宗族的早期,蒸尝一般较小,随着宗族的形成与发展,蒸尝便逐渐扩大。如大禾蓝氏在大一郎公、念五郎公时只有“像村大员塘祭墓墩等处共计田塘一十三亩七分,命近居次子念二郎合同念五郎二房共耕共祭……念五公自遗田四亩五分……以备常祭”,到均政公时则扩大至“尚存附宅田塘九十八秤为祭田”,而至清末大一郎公蒸尝扩大到巨额田产,以致于到民国时期,为争蒸尝,掀起了一场以源(头)、江(坑)、中(湍)三村为一方和以湘(坑坝)、贡(厦)、大(禾)三村为另一方的包括六个村落的大械斗。

蒸尝的来源一般有两种,一种是从自身的遗产中抽出,另一种则是后代子孙富有者、热心者或无嗣者捐献。前者如帽村方氏十三世定生公《遗训》说:“不得已将现在之产,抽四百秤以供先严慈每年春秋祭祀之资,又抽四百秤以为予夫妇后日祭扫之资……余所存具均匀品搭,作八股阄分。”后者则如湘湖刘氏十四世有周公“白手创业,富甲一方”,其妻王氏“遵遗命遣男捐田赠祠办祭颁胙”。《湘湖刘氏族谱》还详细刊载了其命捐字据:

立赠尝田嗣孙瑞文兄弟侄,缘前祠内谱载春秋祭仪、绅衿颁胙等项,凿载明晰。近值祠用繁耗,不能依谱办发。兹承母命,瑞等身轻力薄,祠中大费不能稍补万一,只量力情愿将到罗坑员坌田三秤、细溪垅田一十五秤、枫树塘田一十秤零五分、塅上田三秤、牛牯塘上下山门口田四秤、小片田四秤、石壁下田三秤七分五厘、坢窟塘田一秤五分、山垇里圣窖田一十秤,共田五十四秤七分五厘赠归祠尝内。其租谷共七大石二桶四升,永作帮赠历年春秋在祠祭仪,以及绅衿颁胙等费。其余津贴绅士大喜庆等费,祠中原有尝田给应,毋庸此项田扯补。自赠以后,付与绅衿春秋二祀向佃众收公,平照原规办发销讫,永以为例。有瑞等嗣孙不得借端侵渔,族众亦不得因别项事务典卖济急,致负瑞母今日微悃。其田米原载二斗八升六合正,任凭族众另立花户割出当粮。今欲有凭,立赠字一样四纸存四房永远为照。乾隆二十九年四月初五日立赠尝田嗣孙瑞文、龙观、承卿。在场伯敏史,代笔焕溪字。

至于无嗣者捐赠产业作祖先蒸尝的例子,《湘湖刘氏族谱》也有记载,如十四世与升公早亡,其子又早夭,“所存夫阄田二十秤,值桑榆逼迫之时,自书遗嘱归作玄铸公蒸尝,与升公夫妇等春秋祀礼与玄铸公祭日同举。”经过后代子孙的不断捐赠,有的蒸尝到后来成为一份巨大的产业。

蒸尝按其功用,有祭田、义田、儒资田之分。祭田的收入专用于祭祀;义田的收入用于救济族中的鳏、寡、孤、独等贫疾者,及赈荒和修祠建庙、造桥铺路等公益事业的摊派或捐献;儒资田则用于兴学和资助族人参加科举。如湘村刘氏十世祖筠谷公“所创田业近万,内抽尝田二百,为春秋两祀之资,又抽儒资四百,以励后贤,又有义田百余,为赈贫之需”。蒸尝由各房派轮流经管,其租金用于宗族的各项开支,从而保证了宗族活动的正常进行。

宗族的形成、发展及制度化,使它成为武北传统村落社会的一个结构性因素,长期决定、影响着当地村落的社会发展。

四、村落宗族的结构

宗族作为传统村落的一个重要结构,其自身在长期的形成、发展及制度化过程中又存在着多重结构,规定或影响着宗族社会的发展。王沪宁曾从族居、宗姓、辈分、房族、族老、亲属等方面作过精彩论述,[25]对于我们深入认识村落宗族结构很有启发。本文紧接其话题,以武北村落鲜活的例证,再作进一步的考察。

1.聚族而居

聚族而居是村落宗族的空间结构,也是村落宗族最基本的结构,决定和区分了不同宗族之间的地理界限。聚族而居的基本含义是同一姓氏的村落宗族生活在特定的地域范围之内,在特定的空间形成特定的地缘关系。这种鸡犬之声相闻、守望相助的地缘关系成为一个宗族生存发展的基础。

在武北村落宗族中,几乎每个宗族都有自己特定的聚居区,而这种聚居区的形成大都可追溯到宗族的早期,甚至追溯到开基祖。前述各个姓氏关于母猪或母鸡、母鸭发现祠堂风水的传说,就是生动的例子。传说未必可信,但它有力地强化了宗族共居地的神圣性和认同感,从而也揭示出空间地域在宗族形成发展中的重要作用。

从武北村落宗族形成的历史看,大多数村落宗族都是宋元以后由一家一户从外地迁移而来,筚路蓝缕,繁衍后代,逐渐壮大。与此同时,这些搬迁过来的家族逐渐排挤了原先的宗族,后来居上。所以,这些村落至今还存在大量带有先民姓氏痕迹的地名、与先民姓氏竞争风水的传说,以及与先民土神斗法的故事。在这种排挤斗争中,先民姓氏或外迁他乡,或退居当地村落的边缘,或在当地灭绝。而现在的这些村落宗族却逐渐占据了他们的居住地,再进一步垦殖开发,遂成今日的村落宗族。因此,武北村落宗族的族居区域也经历了一个发展的过程。

一般而言,这些宗族的开基祖最先居住在当地村落的边缘或依附于先民。接着在肇基地开始建有房屋居住,随着宗族人口的增长和经济的发展,就在该地建起了中心屋(祠堂、厅堂等),也就是后世所称的老屋。围绕中心屋在左右两边配建横屋,遂成聚落。随着宗族的发展,宗族产生裂变,开始分房。一部分房系留居老屋,另一部分则迁居老屋周边或有较大发展空间之地,通常是新发现的“风水宝地”,同时或稍后又建起新的房屋(或祠堂、厅堂),被称为新屋下,后来便逐渐成为房系的中心屋,亦即分祠。随着宗族的进一步发展,房下又分支,又另择他处建立支祠或厅堂,成为分支的中心屋。沿着这一规律,村落宗族形成自己的特定聚居区。在武北村落田野调查时,我们发现当地人在表述家庭住址时会说“住在某屋”,人们在相互打听住址时也会问“你住在哪只屋”,这里的“屋”就是指村落某姓宗族的聚居地或某一房系的居住地,也是用聚居地指代某一宗族或房系。若再细加区别则是,以姓氏称的“某屋”多指宗族聚居区,以小地名称的“某屋”多指房系聚居区。

当然,这只是武北村落宗族聚居区形成的通例,通例之外则有无数多的变异和特例。如几乎每个村落宗族都有一些分支,自始至终都居住在开基祖祠或开房祖祠旁,从未迁新居等等。因系特例,不多赘述。

2.宗姓群体

以血缘关系为基础的宗姓群体,在文化上的一个重要表现就是姓氏。因而姓氏成为理解复杂血缘关系的象征符号和不同宗族的认同符号。所以,宗姓依父系单向传递,女子出生后虽被冠以宗姓,但其出嫁后则须跟从夫姓,子女亦随夫而姓,以此表明血亲关系。

由于长期的历史演变,武北村落宗族结构中,不同的村落其宗姓结构又有所不同。这种不同在很大程度上决定着宗族的关系和力量对比,它对于我们理解武北村落社会结构具有重要的意义。

关于村落的姓氏构成问题。英国人类学家弗里德曼(Maurice Freedman)曾将以家族为中心组织的中国村落分成“单姓的家族村落”和“杂姓聚居的村落”两种类型,同时指出在“单姓”与“杂姓”村落的两极之间,还有很多可能的变异。[26]林美容对弗里德曼的分类法进行补充,主张把家族村落类型分为一姓村、主姓村、多姓村、杂姓村四项。[27]郑振满、王沪宁又将家族分成单姓村、主姓村、杂姓村三种类型。[28]

王铭铭则对上述分类作了进一步的补充,他说:“单姓村又可分为纯姓村与单主姓村,主姓村也包括了单主姓、双主姓、复主姓三类,不可以主姓村一类代之。”因此,他将家族与村落组合的类型分为六种(以户主男性姓名为准,不计嫁入姓氏):纯姓村、强单主姓村、单主姓村、双主姓村、复主姓村、杂姓村。[29]这种分类有助于我们观察村落姓氏构成的基本面貌。但就武北村落而言,王铭铭所说的纯姓村,还需要细分为同源一姓村和双源或多源一姓村。因为在一些纯姓村落里,由于姓氏来源不同,他们之间的亲密程度和社会风俗的差别如同异姓,甚至有过之而无不及。所以,这种的纯姓村与同源的纯姓村有很大的不同,需要加以区别。[30]因此,我们将村落姓氏的组合类型分成七种,而这七种类型除最后一种外,都可以在武北村落中找到实例,即:

同源一姓村:全村的全部人口完全出自同一家族姓氏。如亭头(含湖寮下)、贤坑、田雁、江坑、湘溪(湘坑坝)、洋畲、湘里、新华(火夹域)、唐屋、恬下、中湍、沟坑、田背、杭背、塔里、朝阳、瑞湖、牛姆窝、老斗坑、流芳、山背、白竹、尧山、大洋泉。

多源一姓村:全村的全部人口虽是同一姓氏,但出自两个以上不同家族。如小坪坑、社上、冷水。

强单主姓村:全村80%以上的人口出于同一姓氏,但有三个以上外姓居于同村,因村中有一姓占绝对支配地位,故称“强单主姓村”。如湘村、大禾、源头、山头、大沛、新田(田里)、新贡、湘坑、湘洋(含龙归磜)、帽村、昭信、孔厦、龙归磜、岗背、罗坑、郑屋坝。[31]

单主姓村:全村50%~79%的人口出于同一家族姓氏。如大磜(磜迳,含节坑、罗坑)、邓坑、帽布(含湍下峰)、坪坑、桃溪、鲁溪。

双主姓村:全村中有两个主要家族各占人口20%~60%之间。如龙坑村、上梧、上湖、新磜(定坊)、新兰(大兰园)、七里。

复主姓村:全村中有两个以上家族姓氏在村落居民人口中处于突出地位,其余处于次要地位,即50%人口由两个以上的大家族占据。如小澜、店厦、梁山。

杂姓村:全村中家族姓氏繁多,所有家族姓氏均不占支配地位,而处于“和平共处”的关系中(武北无实例)。

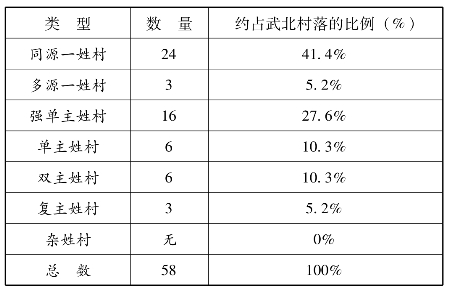

为了更好地了解武北村落的姓氏构成,我们再对这些村落类型作进一步的量化分析,见下“村落类型分析表”。

表2-4 村落类型分析表

从村落类型分析表可见,在武北58个村中,以同源一姓村为最多,有24个,占总数的41.4%;强单主姓村其次,有16个,占总数的27.6%;单主姓村和双主姓村居第三,分别有6个,各占10.3%;多源一姓村和复主姓村居第四,分别有3个,各占5.2%。如果按照弗里德曼的界定,村落家族类(包括同源一姓村、多源一姓村、强单主姓村、单主姓村)共有49个,占总数的84.5%;某一或数个家族在全村人口中占主流的村落(包括双主姓村和复主姓村),共有9个,占总数的15.5%。按照林美容教授的分类法,则一姓村(同源一姓村、多源一姓村、强单主姓村)有43个,占总数的74.2%;主姓(单主姓村和双主姓村)有12个,占总数的20.6%;多姓村(复主姓村)有3个,占总数的5.2%。换而言之,在武北村落社会中,同族而居的现象极为普遍。

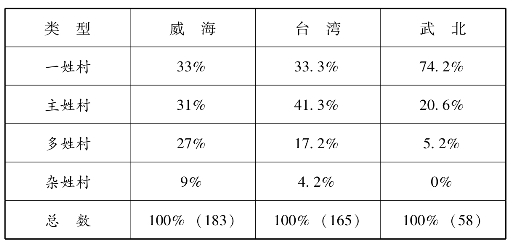

在比较武北村落姓氏构成与王铭铭、林美容分别提供的威海、台湾的资料时,我们发现有较大的不同,现列表如下:

由此可见,武北的一姓村所占的比例明显高于威海与台湾,并在全部村落中高居榜首,多姓村和杂姓村所占的比例远低于威海与台湾。关于威海与台湾村落类型的比较,王铭铭对弗里德曼的核心——边陲理论提出了质疑,即东南地区的家族村落并不比华北地区盛行。[32]但是,如果将武北的资料与威海的资料相比,则恰恰印证了弗里德曼的核心——边陲理论,即在传统中国社会中,离中央集权较远的“边陲地区”存在更多的家族村落,而接近中央集权核心地带的区域家族村落则较少。其原因是在中国的核心区域,社会组织深受中央权力机构的控制,所以民间对家族组织的需要较小,从而家族村落也较少;而中国东南地区的村落,远离于中央集权的控制,社会组织需要自主地安排,因而家族才得以大幅度发展。[33]

那么,威海与台湾的村落类型又为什么会趋同呢?这种现象是否可以动摇弗里德曼的核心——边陲理论呢?我们认为,王铭铭将台湾村落当作东南地区村落的典型或许可以再进一步斟酌,因为台湾是一个比较特殊的地方,它在很长一段时间里属于移民社会,由移民社会过渡到定居社会还是清中后期的事,因此其社会组织受移民因素的影响很大。移民社会的典型特征是五方杂处,台湾之所以还会出现有明显的家族村落特征则因为台湾的移民大多来源于闽粤地区,且移民时有一定的规模(一批一批的),否则其家族村落还会更少。因此,将台湾村落作为东南地区村落的典型不一定很适合,而将其与威海村落相比较得出华北的家族村落比东南地区要盛行的结论也需要进一步论证。

3.辈分排行

辈分排行是村落宗族内部按血缘关系确立的一种严格等级制度,以人伦关系为依据划分了宗族内部的权力和尊卑上下等级。辈分关系通常通过一套符号来确定,如村落宗族成员姓名中的某一个字(第二个字或第三个字)用来当作辈分象征,故称作排行字。辈分的确定有助于维持正常的宗族秩序,而排行字的确定则有助于辨识辈分。在族内人际交往中,人们通过姓名可确定各自在宗族秩序中的位置,以及采取相应的态度。因此,辈分排行是一种人化的宗族秩序。

从族谱看,武北村落的大多数宗族,在早期已开始实行以排行字确定辈分,如湘村刘氏、帽村方氏、湘湖刘氏、大禾蓝氏等都是如此,但分房后一般都各自规定自己的排行字。随着宗族的发展,族下分房,房下分支,支下分派(支、派在当地村落都称作“房”,有大房、小房之别),排行字开始出现混乱,越往后越不统一。针对这种现象,有的村落宗族后世干脆就以数字明确世系,称作第几世。如湘村刘氏,十三世以后,就不再实行全村统一的排行字,而只在各房内部实行,房下分支后,也同样如此。而有的村落宗族则在宗族制度化以后开始确定长远的排行字。如磜迳高氏,“今联新谱集五言成句,十四世以上仍按老谱编次,十四世起悉以德字同列新派,其称谓已彰者仍著原名于旁,以从其新不失其旧,后起者一字一派世代相承,由是行次归于尽一”[34]。另有一些村落宗族很迟甚至直到近年才予以确定,如我们在小澜下余屋调查时,得知他们的排行句为:“人间富贵千年盛,世上荣华万福春;为学升朝光国道,庆仁步殿振家声。”但在查阅其吊线谱时,发现其从一世到十八世都不按排行字实行,故可推知其排行字的实行当在十八世以后。又如源头蓝氏,在其1987年新修的族谱中说:“自我祖青公太开基以来,各房子孙命名取号殊不统一,爰特选三十字,依次排行以明代派顺序……各房自二十九世起统一依字次命名。”可见其全村的排行字是最近才开始实施的。

不管武北各个村落宗族排行世系的确定属于哪一种情况,其宗族内部的辈分是十分明确的,支派内部也都有各自的排行字。辈分的确定使武北村落宗族最终“问名知派”“昭穆可以遽分,亲爱之心不油然而生乎”,有效地维持了血缘等级秩序,从而也有效地维护了宗族秩序。

4.房系支派

“房”是宗族内部的一种纵向组织结构,与辈分世系相结合构成宗族内部严密的组织结构。房串联宗族内部的有关家庭,构成一种小于族、大于家的血缘组织。在一般的村落宗族中,宗族的组织结构分为族、房、家三级。所以,房是宗族结构下的亚结构,家则是房下面的亚结构。陈其南《房与传统中国家族制度——兼论西方人类学的中国家族研究》一文,曾从房与家族的含意及关系、分房的原则与系谱知识、Family、Lineage和汉人家族、家族与房的土地所有制、财产关系与家庭生活团体、父系原则与招赘婚、过房收养与宗祧继承、宗族的形成与分房等方面,对宗族房系进行了比较系统全面的探讨。[35]

“房”的问题在学术上虽然复杂,但具体到一时一地,又清晰明了。由于房是儿子相对于父亲而言的一个概念,房的存在首先就是祖先要有几个儿子,有几个儿子就分成几房,每代均是如此。所以,后世称祖先的分房在当时实则是兄弟分家,现世的分家则是后代的分房。宗族的发展过程就是每一代不断分房的过程,宗族的裂变实际上就是分房。所以,房又有大房与小房之分。大房是指上代分的房,每房人数多、经济实力强、科举人物多;小房则指较后面分的房,人数相对较少、经济实力相对较弱等。由于房的出现,村落宗族内部的关系趋于复杂,存在着族与房、房与房、大房与小房、房与家错综复杂的关系。房的存在与房的观念,有一个相对峙的“他者”,并因相对峙的“他者”而不断变换、伸缩。

在武北村落宗族中,房的作用不亚于族。在一些较大的宗族,房在日常生活中的作用还强于宗族。在这种情况下,房实际上是没有发育起来的宗族,如果房与宗族分离,并迁移到一个较远的地域,房就可能发展成一个宗族。因此,房是武北村落宗族一个最基本的社会活动单位,同时也是一个最基层的管理单位。

历史发展是不平衡的,宗族发展史也是如此,每一代的房与房之间在人口、经济、科举等方面的发展都会产生很大的差异性。因此,每个村落宗族居民心目中“房”的观念是不一样的。兹举两例,以见大概。

其一,湘村刘氏宗族。十一世华筠公在迁到湘村之前,在相邻的龙坑村就与兄弟培吾、如石、吉所分成四房。华筠公迁到湘村后,生了五个儿子:可珍、可献、可仕、可纯、可启,也就是分成五房,除可启公一房回迁龙坑发展,可献公一房迁移四川外,其余三房留在湘村繁衍。其中,可珍公一房发展缓慢,到1949年前,只剩下一户人;可仕公一房后来迁居下村,可纯公一房则留居上村,这两房成为开发湘村的主力。其中,又以可仕公一房发展最快。可仕公开基于下村土围祠,生有三个儿子:天植、贲植、御举。其长房天植公留居土围祠附近,并往花厅底拓展。天植公长子化成公又往石子楼发展,次子两照公子孙一支留居花厅底,另一支彩五公则迁往溪东自然条件更好的下墟坪定居。可仕公的第二房贲植公迁往回栏馆居住,其后裔又分别迁往坑子背、歧山下、鹏升屋等地。可仕公的第三房御举公子孙则分布在下神坛、神背屋等地。[36]

由此可见,在湘村刘氏宗族世系里,每代都存在着分房的现象,房的概念十分混杂。在田野调查中,我们发现当问及上村可珍公、可纯公后裔他们属于哪一房时,在他们的观念里,房是指华筠公儿子可字辈分的房,他们分别属于第一房、第三房人。而在下村访问可仕公后裔时,他们所谓的第一房、第二房、第三房,则是指可仕公儿子天植、贲植、御举时分的房,即第一房天植公,第二房贲植公,第三房御举公。但在谈到厅堂、祖坟等风水的“亏房份”“偏好某房”时,又指每一代的“分房”。

其二,关于湘湖刘氏宗族。刘光第在《湘坑湖记》曾说,“支祠祀六世兄弟四人,为各房分支之祖:伯初、伯盛、伯达、伯英”。这里的“房”显然是指六世时分的房。又说:“镟公祠亦在此地,实为伯英之曾孙。名英用公祠所以池屋,池氏之所居也,实为伯盛公七世孙,其又支祠之小焉者也。”表明镟公祠是六世伯英公曾孙九世时分房后建的祠堂,而英用公祠则是六世伯盛公七世孙十三世时分房后所建。这里的房概念与上文所说的房概念是不同的。

同样的情况也见于《湘湖刘氏族谱》中《附记第五房坎下园屋图》一文,其中涉及房的内容除标题中的“第五房”外,还有:“余九世祖镟公,沼公之长子也……自创室于坎下园……康熙戊子秋九月之十有八日遇火灾……众议始决而修创之谋举……其间犹有狃于前后左右房分风水之说以相摇惑……而于后之基址属在他房。”该文三处提到“房”的问题,其含义亦不尽相同。文中“第五房”系指六世分的房,“前后左右房分风水”的房则指镟公儿子时分的房;而“基址属在他房”的房又可以有多种解释,既可能指六世时分的房,亦可能是指同属于大房,而不同的小房,如沼公儿子镟公兄弟时分的房。诸如此类,在武北村落宗族中十分普遍。

武北村落宗族的房一般有自己的领袖,称为房长或房长叔公,一般由房内辈分最高、年龄最长者充当。房长与房内士绅构成房内的领导层,负责对房内事务进行协调、处理;同时又与其他房长、族长、士绅构成村落宗族的领导层,对宗族事务进行有效管理。

5.宗族领袖

宗族领袖包括以血缘辈分为依据产生的族长、房长和以科举功名为依据产生的士绅两部分人。族长、房长可以说是辈分结构中最高的群体或个人,在宗族社会生活中具有特殊地位和权威,所以他们成为村落宗族领袖中的一类。而士绅是宗族荣誉和宗族对外活动的代表,在现实生活中同样享有特殊地位和权力,因而成为宗族领袖的另一类。

从宗族权威看,武北村落宗族的族长、房长和士绅在对内、对外事务中具有很大的权力。磜迳高氏在《族谱》中记载族中长老的权力时说:“宗族以和睦为主,拟择各房公正练达者数人以为族中长老,倘有两家争竞之端,只许报知长老向前平心公断,不得依势恃强故违公论,不许具席、投人,亦不许生端具控,违者长老秉公出首与究。”湘湖村《刘氏族谱》在记载一位族长的权威时说:“遇有争端必极力排解,据公道以言,人亦心服,虽分构片时立开,故族中和睦多借厥力焉……一族教诲,族人恳切周至,不论子侄亲疏,秀者、朴者、壮者、幼者咸遵奉格言,敬畏如神,无敢相导以为非……寿高尊为族长,春秋祭祀子弟咸矜式焉。”从中不难看出族长在宗族事务中的权力。

与族长相比,士绅的权力则有过之而无不及。从田野调查的资料看,武北村落宗族的合同、字据、诉状无一不是出自士绅之手,每一件重大事件都有大量士绅参与决策。如湘村刘氏与源头蓝氏长达22年的械斗案中,就是靠源头蓝氏的士绅蓝道应采取“伍奢召子”的办法,才使械斗不再升级。[37]又如一位贤坑钟姓报告人说,在清末,贤坑钟氏曾被人诬陷说有族人到江西官丰抢劫,江西官丰的刘副哨便率人前来捉拿。在捉拿过程中,刘副哨被钟姓人不慎打死。官丰当局恼羞成怒,决定血洗贤坑村。在这大祸临头之际,全村族众都准备远走他乡,但族中士绅决定,一面准备武力抵抗,另一方面则准备上诉本县。最后,由族中秀才钟凤城、钟联发师生以刘副哨越境捉拿系属误杀为由,共同撰写了《武平县移转会昌文》[38]向该县申诉,并获得了该县当局的支持,一场大祸因此避免了。以上两例,典型地反映了士绅在宗族事务中的权力与作用。

这些族长、房长和士绅不但有很大的权力,而且享有较高的荣誉。祭祠堂、祭墓以及婚丧仪式都要由他们主持。每年宗族祭祀之后的消蒸尝,他们均有额外的猪肉分配。我们在武北村落调查时发现,几乎所有的宗族都有这样的规定:消蒸尝时,功名、老大(60岁以上者)除按丁分肉外,还依等级另外再多分一份;几乎所有的族谱都有“绅衿颁胙”的提法和仕进题名录。如湘村刘氏、湘湖刘氏都规定每年消蒸尝和年终分配时,每个男丁可分发猪肉1斤,此外功名、老大依等级增加,即监生1斤、秀才2斤、举人3斤等;60岁以上者1斤,70岁以上者2斤,80岁以上者可得3斤。既是老大又有功名者可得双份。这里虽未明确族、房长的分配等级,但他们是宗族中理所当然的“老大”,毋需多加说明。

以上种种,说明这种由血缘关系决定的族长、房长和以科举功名决定的士绅,在村落宗族秩序中处于上层,享有特殊的权力和荣誉。他们在宗族的对内、对外事务中具有举足轻重的作用,因而是宗族结构的重要组成部分。

6.亲属构成

亲属关系是一个庞大的社会网络,将关联整个村落宗族的成员有机地结合起来。中国汉人社会的亲属体系向来十分复杂,不易掌握。对此,1935年,林耀华在牛津大学社会人类学大师拉得克利夫—布朗(A.R.Radcliffe Brown)的指导下,曾绘制出中国汉族自古以来跨九代的“父系家族亲属称谓表”共五幅[39],这些图表体现了各种亲属关系的特色,至今仍有很大的参考价值。具体到武北村落社会,其亲属构成与林耀华五幅图表所反映的内容是一致的,但在具体运作过程中又相对比较简单。我们在武北村落调查时发现,他们的亲属关系虽然和其他汉人社会一样大致分为两类,即血亲和姻亲;但有两个基本原则:一是血亲通常掌握在“五服”以内,姻亲则一般掌握在“三服”以内;二是以婚丧节庆的“来往”为认同原则。

所谓“五服”与“三服”,实际上就是五代和三代。这里的“服”可能是一种与丧葬仪式中的“孝服”联系在一起的称谓。这些人是葬礼中的主要成员,需要视亲疏程度而穿戴不同类型的孝服(通常是五种孝服),故三代之内视为至亲,五代之内为旁亲。

血亲的“五服”是根据己身上推至四世高祖和下推至四代的男性及其配偶(“来归之妇”)、在室之姑、姊妹等,旁系则从己身横推至族兄弟,即兄弟、堂兄弟、从兄弟、再从兄弟、族兄弟。这种界限与通常所说的九族是相一致的。而“三服”则是指己身上推二代至祖父派下,下推二代至孙子一辈的男性及其配偶,这些亲属通常被称为“自家人”。

姻亲一般只掌握在“三服”以内,即三代以内。姻亲主要包括娶入和嫁出两种类型,娶入的三代是指祖母、母亲、妻子、儿媳、孙媳,嫁出的三代则指祖姑、姑、姐妹、女儿、孙女。这两种类型的姻亲关系也一般掌握在三代以内,即我们在武北村落调查时经常听到的口头语“一代舅,二代表,三代、四代冇人晓”,意即在通婚的第一代称作舅舅(指关系亲密),第二代称作表兄弟(指关系开始疏远),而到了第三代、第四代以后就不再往来,沦落到无人知晓有这门姻亲的地步。

除血缘的关系外,亲属关系还可以通过其他方式构建,如过继与结拜等。由于过继是一种模拟的血缘关系,所以它形成的亲属关系与血缘形成的亲属关系完全一致。至于结拜,一般维持在两代以内,有的宗族甚至明令禁止结拜,结拜关系不为宗族所认可。

当然,在实际生活中,武北村落宗族亲属关系的范畴远远超出以上的记述。不过,除上述之外的亲属,大多被列入远亲的范围,其认同就是以前述婚丧节庆等活动的“来往”为原则。这种来往在一定程度上取决于当地宗族或房系的人口规模,一般而言,如果人丁兴旺,来往的亲属多,这种亲属关系将不再继续。反之,如果人丁稀少,来往亲属少,则大多保持。这种亲属关系如果在婚丧节庆等各种活动中还互有“来往”,那将继续维持。否则,就将被排除在亲属关系之外。

需要指出的是,和汉族其他村落社区一样,在武北村落宗族的亲属观念里,也存在着单(男)系偏重的现象。除上述维持亲属关系的代数有偏重外,血亲的亲情也比姻亲的亲情要浓重得多,即所谓“只有千年的梓叔,没有千年的亲戚”。在武北村落调查中,据多位报告人说,在1949年以前,他们在人际交往中如遇见陌生人时一般都互称“表兄”以示亲热。我们认为,这种称陌生人为“表兄”的做法,一方面反映了把对方“叫得亲热一点”以减少陌生感的心理动机,另一方面则说明了“表兄”这种关系是姻亲关系中,开始走向疏远的一种关系,也是一种可以泛化的关系。

还需进一步指出的是,武北村落宗族的这种亲属关系处于不断的变动之中,每一代都将超出五服的血亲和超出三服的姻亲排除在亲属关系之外。这种排除是自然的,也是友好的,它以逐渐减少直至停止婚丧节庆等各种社会活动的来往为标志,又以停止参加对方直系亲属的葬礼为显著标志。当然,具体的情况还视各自的情形而定。如高门大户,攀附的人自然就多,姻亲关系也就维持得比较长远,正如民谚所说“贫居闹市无人问,富在深山有远亲”。

总之,亲属构成和前述几种结构一样都是武北村落宗族的重要结构,它以天然血缘的生物学关系和虚拟建构的社会学关系相结合,成为武北村落宗族结构的经络,将前面几种结构连成一体,从而形成完整的宗族系统。

以上,我们逐一论述了武北村落宗族内部的六种基本结构。这六种基本结构是武北村落宗族内部互相联系、不可分割的有机组成部分。聚族而居提供了村落宗族生存繁衍的基地,从而也使村落宗族获得了空间整体。这种空间关系与血缘关系相契合而浑然一体。宗姓是这种整体的标志与认同符号,辈分排行则是这种整体的等级与权力。其中,由辈分决定的族长、房长与科举功名决定的士绅共同构成了这种等级与权力的顶层。然而,这种整体又并非铁板一块,而是由长期历史发展过程中形成的房系支派组合而成。这种房系支派依相对峙的他者而变换、伸缩,又以亲属制度而区分亲疏远近,因而在血缘、人伦、道德等方面串联了村落宗族,使之成为一个有机的整体。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。