绿色建筑的概念很宽泛,涉及被动式建筑、智能建筑、海绵城市等诸多内容。

根据国务院办公厅《关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发〔2015〕75号),海绵城市是指通过加强城市规划建设管理,充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,有效控制雨水径流,实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。通过海绵城市建设,综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施,最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响,将70%的降雨就地消纳和利用。到2020年,城市建成区20%以上的面积达到目标要求;到2030年,城市建成区80%以上的面积达到目标要求。具体措施包括:

(1)统筹推进新老城区海绵城市建设。从2015年起,全国各城市新区、各类园区、成片开发区要全面落实海绵城市建设要求。老城区要结合城镇棚户区和城乡危房改造、老旧小区有机更新等,以解决城市内涝、雨水收集利用、黑臭水体治理为突破口,推进区域整体治理,逐步实现小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解。各地要建立海绵城市建设工程项目储备制度,编制项目滚动规划和年度建设计划,避免大拆大建。

(2)推进海绵型建筑和相关基础设施建设。推广海绵型建筑与小区,因地制宜采取屋顶绿化、雨水调蓄与收集利用、微地形等措施,提高建筑与小区的雨水积存和蓄滞能力。推进海绵型道路与广场建设,改变雨水快排、直排的传统做法,增强道路绿化带对雨水的消纳功能,在非机动车道、人行道、停车场、广场等扩大使用透水铺装,推行道路与广场雨水的收集、净化和利用,减轻对市政排水系统的压力。大力推进城市排水防涝设施的达标建设,加快改造和消除城市易涝点;实施雨污分流,控制初期雨水污染,排入自然水体的雨水须经过岸线净化;加快建设和改造沿岸截流干管,控制渗漏和合流制污水溢流污染。结合雨水利用、排水防涝等要求,科学布局建设雨水调蓄设施。

(3)推进公园绿地建设和自然生态修复。推广海绵型公园和绿地,通过建设雨水花园、下凹式绿地、人工湿地等措施,增强公园和绿地系统的城市海绵体功能,消纳自身雨水,并为蓄滞周边区域雨水提供空间。加强对城市坑塘、河湖、湿地等水体自然形态的保护和恢复,禁止填湖造地、截弯取直、河道硬化等破坏水生态环境的建设行为。恢复和保持河湖水系的自然连通,构建城市良性水循环系统,逐步改善水环境质量。加强河道系统整治,因势利导改造渠化河道,重塑健康自然的弯曲河岸线,恢复自然深潭浅滩和泛洪漫滩,实施生态修复,营造多样性生物生存环境。

根据住房和城乡建设部2014年10月发布的《海绵城市建设技术指南》,海绵城市建设的基本原则是规划引领、生态优先、安全为重、因地制宜、统筹建设。

海绵城市的建设途径主要有以下几方面:

(1)对城市原有生态系统的保护。最大限度地保护原有的河流、湖泊、湿地、坑塘、沟渠等水生态敏感区,留有足够涵养水源,应对较大强度降雨的林地、草地、湖泊、湿地,维持城市开发前的自然水文特征,这是海绵城市建设的基本要求。

(2)生态恢复和修复。对传统粗放式城市建设模式下,已经受到破坏的水体和其他自然环境,运用生态的手段进行恢复和修复,并维持一定比例的生态空间。

(3)低影响开发。按照对城市生态环境影响最低的开发建设理念,合理控制开发强度,在城市中保留足够的生态用地,控制城市不透水面积比例,最大限度地减少对城市原有水生态环境的破坏,同时,根据需求适当开挖河湖沟渠、增加水域面积,促进雨水的积存、渗透和净化。

海绵城市建设应统筹低影响开发雨水系统、城市雨水管渠系统及超标雨水径流排放系统。低影响开发雨水系统可以通过对雨水的渗透、储存、调节、转输与截污净化等,有效控制径流总量、径流峰值和径流污染。城市雨水管渠系统即传统排水系统,应与低影响开发雨水系统共同组织径流雨水的收集、转输与排放。超标雨水径流排放系统,用来应对超过雨水管渠系统设计标准的雨水径流,一般通过综合选择自然水体、多功能调蓄水体、行泄通道、调蓄池、深层隧道等自然途径或人工设施构建。低影响开发技术和设施,主要包括透水铺装、生物滞留设施、渗透塘、湿塘、雨水湿地、植草沟、植被缓冲带等。应合理选择低影响开发雨水技术及其组合系统,包括截污净化系统、渗透系统、储存利用系统、径流峰值调节系统、开放空间多功能调蓄等。应将低影响开发控制目标纳入生态城市评价体系、绿色建筑评价标准,通过单位面积控制容积、下沉式绿地率及其下沉深度、透水铺装率、绿色屋顶率等指标进行落实。海绵城市与传统城市雨水排放控制率比较如图5.1所示。

图5.1 海绵城市与传统城市雨水排放控制率比较

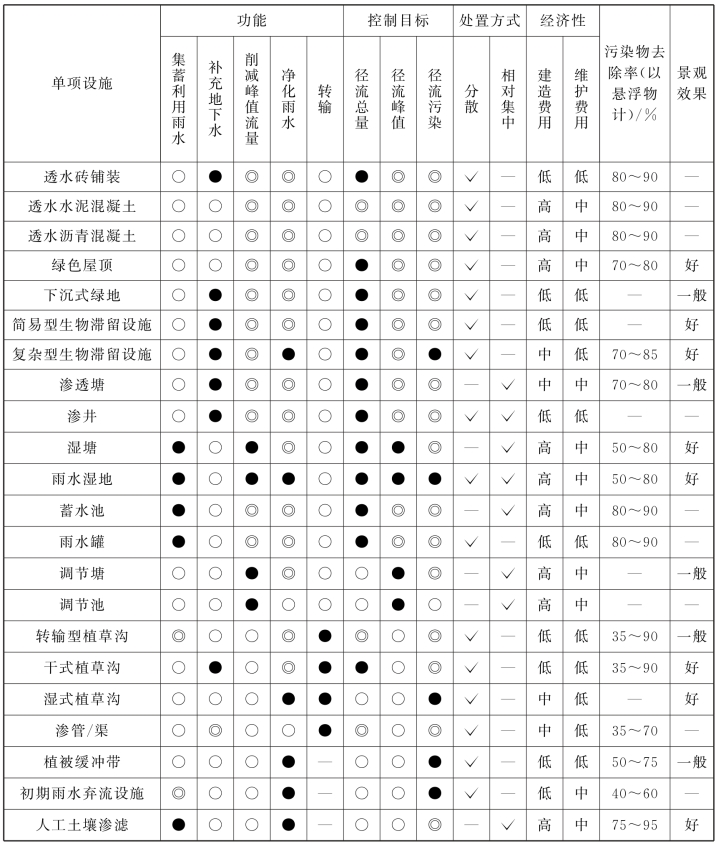

低影响开发技术按主要功能一般可分为渗透、储存、调节、转输、截污净化等几类。通过各类技术的组合应用,可实现径流总量控制、径流峰值控制、径流污染控制、雨水资源化利用等目标。

各类低影响开发技术又包含若干不同形式的低影响开发设施,主要有透水铺装、绿色屋顶、下沉式绿地、生物滞留设施、渗透塘、渗井、湿塘、雨水湿地、蓄水池、雨水罐、调节塘、调节池、植草沟、渗管/渠、植被缓冲带、初期雨水弃流设施、人工土壤渗滤等。

1.透水铺装

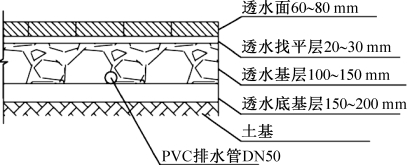

透水铺装按照面层材料不同可分为透水砖铺装(图5.2)、透水水泥混凝土铺装和透水沥青混凝土铺装,嵌草砖、园林铺装中的鹅卵石、碎石铺装等也属于透水铺装。透水铺装结构应符合《透水砖路面技术规程》《透水沥青路面技术规程》和《透水水泥混凝土路面技术规程》的规定。透水铺装还应满足以下要求:

图5.2 透水砖铺装典型结构示意图

(1)透水铺装对道路路基强度和稳定性的潜在风险较大时,可采用半透水铺装结构。

(2)土地透水能力有限时,应在透水铺装的透水基层内设置排水管或排水板。

(3)当透水铺装设置在地下室顶板上时,顶板覆土厚度不应小于600 mm,并应设置排水层。

透水砖铺装和透水水泥混凝土铺装主要适用于广场、停车场、人行道以及车流量和荷载较小的道路,如建筑与小区道路、市政道路的非机动车道等,透水沥青混凝土路面还可用于机动车道。透水铺装适用区域广、施工方便,可补充地下水并具有一定的峰值流量削减和雨水净化作用,但易堵塞,在寒冷地区有被冻融破坏的风险。

2.绿色屋顶

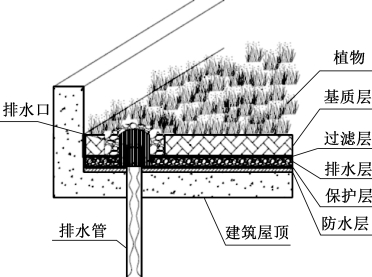

绿色屋顶也称种植屋面、屋顶绿化等,根据种植基质深度和景观复杂程度,绿色屋顶又分为简单式和花园式,基质深度根据植物需求及屋顶荷载确定,简单式绿色屋顶的基质深度一般不大于150 mm,花园式绿色屋顶在种植乔木时基质深度可超过600 mm。绿色屋顶典型构造如图5.3所示。绿色屋顶的设计可参考《种植屋面工程技术规程》。

图5.3 绿色屋顶典型构造示意图

绿色屋顶适用于符合屋顶荷载、防水等条件的平屋顶建筑和坡度≤15°的坡屋顶建筑。绿色屋顶可有效减少屋面径流总量和径流污染负荷,具有节能减排的作用,但对屋顶荷载、防水、坡度、空间条件等有严格要求。

3.下沉式绿地

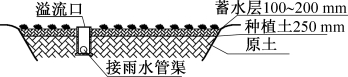

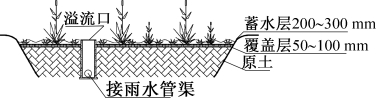

图5.4 狭义的下沉式绿地典型构造示意图

下沉式绿地具有狭义和广义之分:狭义的下沉式绿地指低于周边铺砌地面或道路在200 mm以内的绿地(图5.4);广义的下沉式绿地泛指具有一定的调蓄容积(在以径流总量控制为目标进行目标分解或设计计算时,不包括调节容积),且可用于调蓄和净化径流雨水的绿地,包括生物滞留设施、渗透塘、湿塘、雨水湿地、调节塘等。

狭义的下沉式绿地应满足以下要求:

(1)下沉式绿地的下凹深度应根据植物耐淹性能和土壤渗透性能确定,一般为100~200 mm。

(2)下沉式绿地内一般应设置溢流口(如雨水口),保证暴雨时径流的溢流排放,溢流口顶部标高一般应高于绿地50~100 mm。

下沉式绿地可广泛应用于城市建筑与小区、道路、绿地和广场内。对于径流污染严重、设施底部渗透面距离季节性最高地下水位或岩石层小于1 m及距离建筑物基础小于3 m(水平距离)的区域,应采取必要的措施,防止次生灾害的发生。狭义的下沉式绿地适用区域广,其建设费用和维护费用均较低,但大面积应用时,易受地形等条件的影响,实际调蓄容积较小。

4.生物滞留设施

生物滞留设施指在地势较低的区域,通过植物、土壤和微生物系统蓄渗、净化径流雨水的设施。生物滞留设施分为简易型生物滞留设施和复杂型生物滞留设施,按应用位置不同又称作雨水花园、生物滞留带、高位花坛、生态树池等。

生物滞留设施应满足以下要求:

(1)对于污染严重的汇水区应选用植草沟、植被缓冲带或沉淀池等对径流雨水进行预处理,去除大颗粒的污染物并减缓流速;应采取弃流、排盐等措施防止融雪剂或石油类等高浓度污染物侵害植物。

(2)屋面径流雨水可由雨落管接入生物滞留设施,道路径流雨水可通过路缘石豁口进入,路缘石豁口尺寸和数量应根据道路纵坡等经计算确定。

(3)生物滞留设施应用于道路绿化带时,若道路纵坡大于1%,应设置挡水堰/台坎,以减缓流速并增加雨水渗透量;设施靠近路基部分应进行防渗处理,防止对道路路基稳定性造成影响。

(4)生物滞留设施内应设置溢流设施,可采用溢流竖管、盖篦溢流井或雨水口等,溢流设施顶一般应低于汇水面100 mm。

(5)生物滞留设施宜分散布置且规模不宜过大,生物滞留设施面积与汇水面面积之比一般为5%~10%。

(6)复杂型生物滞留设施结构层外侧及底部应设置透水土工布,防止周围原土侵入。如经评估认为下渗会对周围建(构)筑物造成塌陷风险,或者拟将底部出水进行集蓄回用时,可在生物滞留设施底部和周边设置防渗膜。

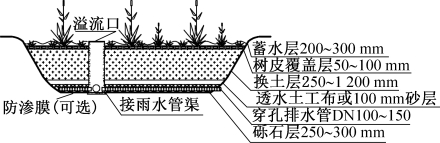

(7)生物滞留设施的蓄水层深度应根据植物耐淹性能和土壤渗透性能来确定,一般为200~300 mm,并应设100 mm的超高;换土层介质类型及深度应满足出水水质要求,还应符合植物种植及园林绿化养护管理技术要求;为防止换土层介质流失,换土层底部一般设置透水土工布隔离层,也可采用厚度不小于100 mm的砂层(细砂和粗砂)代替;砾石层起到排水作用,厚度一般为250~300 mm,可在其底部埋置管径为100~150 mm的穿孔排水管,砾石应洗净且粒径不小于穿孔管的开孔孔径;为提高生物滞留设施的调蓄作用,在穿孔管底部可增设一定厚度的砾石调蓄层。生物滞留设施典型构造如图5.5和图5.6所示。

图5.5 简易型生物滞留设施典型构造示意图

图5.6 复杂型生物滞留设施典型构造示意图

生物滞留设施主要适用于建筑与小区内建筑、道路及停车场的周边绿地,以及城市道路绿化带等城市绿地内。对于径流污染严重、设施底部渗透面距离季节性最高地下水位或岩石层小于1 m及距离建筑物基础小于3 m(水平距离)的区域,可采用底部防渗的复杂型生物滞留设施。生物滞留设施形式多样、适用区域广、易与景观结合,径流控制效果好,建设费用与维护费用较低,但地下水位与岩石层较高、土壤渗透性能差、地形较陡的地区,应采取必要的换土、防渗、设置阶梯等措施,避免次生灾害的发生,将增加建设费用。

5.渗透塘

渗透塘是一种用于雨水下渗补充地下水的洼地,具有一定的净化雨水和削减峰值流量的作用。如图5.7所示。

图5.7 渗透塘典型构造示意图

渗透塘应满足以下要求:

(1)渗透塘前应设置沉砂池、前置塘等预处理设施,去除大颗粒的污染物并减缓流速;有降雪的城市,应采取弃流、排盐等措施防止融雪剂侵害植物。

(2)渗透塘边坡坡度(垂直∶水平)一般不大于1∶3,塘底至溢流水位一般不小于0.6 m。

(3)渗透塘底部构造一般为200~300 mm的种植土、透水土工布及300~500 mm的过滤介质层。

(4)渗透塘排空时间不应大于24 h。

(5)渗透塘应设溢流设施,并与城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统衔接,渗透塘外围应设安全防护措施和警示牌。

渗透塘适用于汇水面积较大(大于1 hm2)且具有一定空间条件的区域,但应用于径流污染严重、设施底部渗透面距离季节性最高地下水位或岩石层小于1 m及距离建筑物基础小于3 m(水平距离)的区域时,应采取必要的措施,防止发生次生灾害。渗透塘可有效补充地下水、削减峰值流量,建设费用较低,但对场地条件要求较严格,对后期维护管理要求较高。

6.渗井

渗井指通过井壁和井底进行雨水下渗的设施。为增大渗透效果,可在渗井周围设置水平渗排管,并在渗排管周围铺设砾(碎)石。如图5.8所示。

图5.8 渗井构造示意图

渗井应满足下列要求:

(1)雨水通过渗井下渗前应通过植草沟、植被缓冲带等设施对雨水进行预处理。

(2)渗井的出水管的内底高程应高于进水管的内顶高程,但不应高于上游相邻井的出水管的内底高程。

渗井主要适用于建筑与小区内建筑、道路及停车场的周边绿地内。渗井应用于径流污染严重、设施底部距离季节性最高地下水位或岩石层小于1 m及距离建筑物基础小于3 m(水平距离)的区域时,应采取必要的措施,防止发生次生灾害。渗井占地面积小,建设和维护费用较低,但其对水质和水量控制作用有限。

7.湿塘

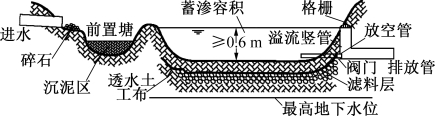

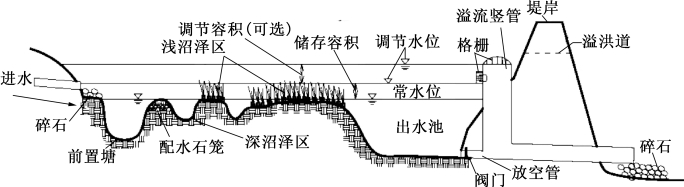

湿塘指具有雨水调蓄和净化功能的景观水体,雨水同时作为其主要的补水水源。湿塘有时可结合绿地、开放空间等场地条件设计为多功能调蓄水体,即平时发挥正常的景观及休闲、娱乐功能,暴雨发生时发挥调蓄功能,实现土地资源的多功能利用。如图5.9所示。

图5.9 湿塘典型构造示意图

湿塘一般由进水口、前置塘、主塘、溢流出水口、护坡及驳岸、维护通道等构成。湿塘应满足以下要求:

(1)进水口和溢流出水口应设置碎石、消能坎等消能设施,防止水流冲刷和侵蚀。

(2)前置塘为湿塘的预处理设施,起到沉淀径流中大颗粒污染物的作用;池底一般为混凝土或块石结构,便于清淤;前置塘应设置清淤通道及防护设施,驳岸形式宜为生态软驳岸,边坡坡度(垂直∶水平)一般为1∶8~1∶2;前置塘沉泥区容积应根据清淤周期和所汇入径流雨水的悬浮污染物负荷确定。

(3)主塘一般包括常水位以下的永久容积和储存容积,永久容积水深一般为0.8~2.5 m;储存容积一般根据所在区域相关规划提出的“单位面积控制容积”确定;具有峰值流量削减功能的湿塘还包括调节容积,调节容积应在24~48 h内排空;主塘与前置塘间宜设置水生植物种植区(雨水湿地),主塘驳岸宜为生态软驳岸,边坡坡度(垂直∶水平)不宜大于1∶6。

(4)溢流出水口包括溢流竖管和溢洪道,排水能力应根据下游雨水管渠或超标雨水径流排放系统的排水能力确定。

(5)湿塘应设置护栏、警示牌等安全防护与警示措施。

湿塘适用于建筑与小区、城市绿地、广场等具有空间条件的场地。湿塘可有效削减较大区域的径流总量、径流污染和峰值流量,是城市内涝防治系统的重要组成部分,但对场地条件要求较严格,建设和维护费用高。

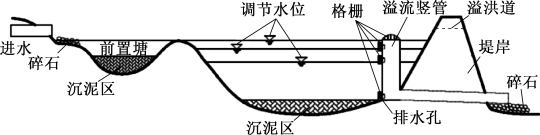

8.雨水湿地

雨水湿地利用物理、水生植物及微生物等作用净化雨水,是一种高效的径流污染控制设施,雨水湿地分为雨水表流湿地和雨水潜流湿地,一般设计成防渗型以便维持雨水湿地植物所需要的水量,雨水湿地常与湿塘合建并设计一定的调蓄容积。如图5.10所示。

图5.10 雨水湿地典型构造示意图(https://www.xing528.com)

雨水湿地与湿塘的构造相似,一般由进水口、前置塘、沼泽区、出水池、溢流出水口、护坡及驳岸、维护通道等构成。雨水湿地应满足以下要求:

(1)进水口和溢流出水口应设置碎石、消能坎等消能设施,防止水流冲刷和侵蚀。

(2)雨水湿地应设置前置塘对径流雨水进行预处理。

(3)沼泽区包括浅沼泽区和深沼泽区,是雨水湿地主要的净化区,其中浅沼泽区水深范围一般为0~0.3 m,深沼泽区水深范围一般为0.3~0.5 m,根据水深不同种植不同类型的水生植物。

(4)雨水湿地的调节容积应在24 h内排空。

(5)出水池主要起防止沉淀物再悬浮和降低温度的作用,水深一般为0.8~1.2 m,出水池容积约为总容积(不含调节容积)的10%。

雨水湿地适用于具有一定空间条件的建筑与小区、城市道路、城市绿地、滨水带等区域。雨水湿地可有效削减污染物,并具有一定的径流总量和峰值流量控制效果,但建设及维护费用较高。

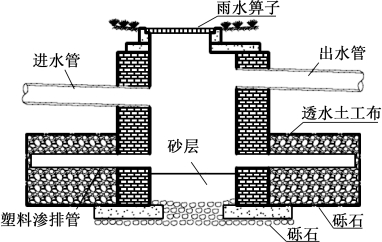

9.蓄水池

蓄水池指具有雨水储存功能的集蓄利用设施,同时也具有削减峰值流量的作用,主要包括钢筋混凝土蓄水池,砖、石砌筑蓄水池及塑料蓄水模块拼装式蓄水池,用地紧张的城市大多采用地下封闭式蓄水池。蓄水池典型构造可参照国家建筑标准设计图集《雨水综合利用》(10SS705)。

蓄水池适用于有雨水回用需求的建筑与小区、城市绿地等,根据雨水回用用途(绿化、道路喷洒及冲厕等)不同需配建相应的雨水净化设施;不适用于无雨水回用需求和径流污染严重的地区。蓄水池具有节省占地、雨水管渠易接入、避免阳光直射、防止蚊蝇滋生、储存水量大等优点,雨水可回用于绿化灌溉、冲洗路面和车辆等,但建设费用高,后期需重视维护管理。

10.雨水罐

雨水罐也称雨水桶,为地上或地下封闭式的简易雨水集蓄利用设施,可用塑料、玻璃钢或金属等材料制成。

雨水罐适用于单体建筑屋面雨水的收集利用。雨水罐多为成型产品,施工安装方便,便于维护,但其储存容积较小,雨水净化能力有限。

11.调节塘

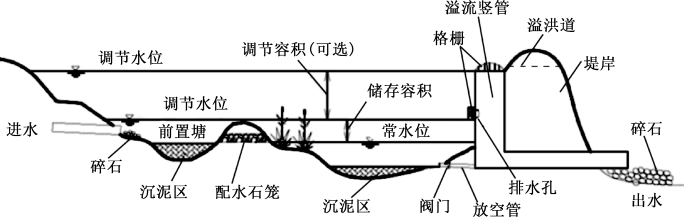

调节塘也称干塘,以削减峰值流量功能为主,一般由进水口、调节区、出口设施、护坡及堤岸构成,也可通过合理设计使其具有渗透功能,起到一定的补充地下水和净化雨水的作用。如图5.11所示。

图5.11 调节塘典型构造示意图

调节塘应满足以下要求:

(1)进水口应设置碎石、消能坎等消能设施,防止水流冲刷和侵蚀。

(2)应设置前置塘对径流雨水进行预处理。

(3)调节区深度一般为0.6~3 m,塘中可以种植水生植物以减小流速、增强雨水净化效果。塘底设计成可渗透时,塘底部渗透面距离季节性最高地下水位或岩石层不应小于1 m,距离建筑物基础不应小于3 m(水平距离)。

(4)调节塘出水设施一般设计成多级出水口形式,以控制调节塘水位,增加雨水水力停留时间(一般不大于24 h),控制外排流量。

(5)调节塘应设置护栏、警示牌等安全防护与警示措施。

调节塘适用于建筑与小区、城市绿地等具有一定空间条件的区域。调节塘可有效削减峰值流量,建设及维护费用较低,但其功能较为单一,宜利用下沉式公园及广场等与湿塘、雨水湿地合建,构建多功能调蓄水体。

12.调节池

调节池为调节设施的一种,主要用于削减雨水管渠峰值流量,一般常用溢流堰式或底部流槽式,可以是地上敞口式调节池或地下封闭式调节池,其典型构造可参见《给水排水设计手册》(第5册)。

调节池适用于城市雨水管渠系统中,削减管渠峰值流量。调节池可有效削减峰值流量,但其功能单一,建设及维护费用较高,宜利用下沉式公园及广场等与湿塘、雨水湿地合建,构建多功能调蓄水体。

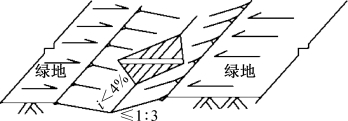

13.植草沟

图5.12 转输型三角形断面植草沟典型构造示意图

植草沟指种有植被的地表沟渠,可收集、输送和排放径流雨水,并具有一定的雨水净化作用,可用于衔接其他各单项设施、城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统。除转输型植草沟外,还包括渗透型的干式植草沟及常有水的湿式植草沟,可分别提高径流总量和径流污染控制效果。转输型三角形断面植草沟典型构造如图5.12所示。

植草沟应满足以下要求:

(1)浅沟断面形式宜采用倒抛物线形、三角形或梯形。

(2)植草沟的边坡坡度(垂直∶水平)不宜大于1∶3,纵坡不应大于4%。纵坡较大时宜设置为阶梯形植草沟或在中途设置消能台坎。

(3)植草沟最大流速应小于0.8 m/s,曼宁系数宜为0.2~0.3。

(4)转输型植草沟内植被高度宜控制在100~200 mm。

植草沟适用于建筑与小区内道路,广场、停车场等不透水面的周边,城市道路及城市绿地等区域,也可作为生物滞留设施、湿塘等低影响开发设施的预处理设施。植草沟也可与雨水管渠联合应用,场地竖向允许且不影响安全的情况下也可代替雨水管渠。植草沟具有建设及维护费用低,易与景观结合的优点,但在已建城区及开发强度较大的新建城区等区域易受场地条件制约。

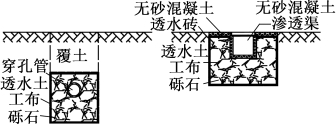

图5.13 渗管/渠典型构造示意图

14.渗管/渠

渗管/渠指具有渗透功能的雨水管/渠,可采用穿孔塑料管、无砂混凝土管/渠和砾(碎)石等材料组合而成。如图5.13所示。

渗管/渠应满足以下要求:

(1)渗管/渠应设置植草沟、沉淀(砂)池等预处理设施。

(2)渗管/渠开孔率应控制在1%~3%之间,无砂混凝土管的孔隙率应大于20%。

(3)渗管/渠的敷设坡度应满足排水的要求。

(4)渗管/渠四周应填充砾石或其他多孔材料,砾石层外包透水土工布,土工布搭接宽度不应小于200 mm。

(5)渗管/渠设在行车路面下时覆土深度不应小于700 mm。

渗管/渠适用于建筑与小区及公共绿地内转输流量较小的区域,不适用于地下水位较高、径流污染严重及易出现结构塌陷等不宜进行雨水渗透的区域(如雨水管渠位于机动车道下等)。渗管/渠对场地空间要求小,但建设费用较高,易堵塞,维护较困难。

15.植被缓冲带

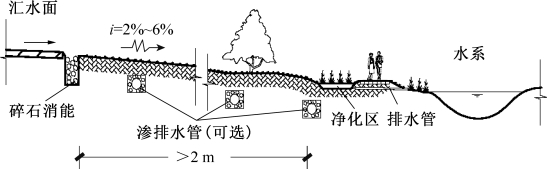

植被缓冲带为坡度较缓的植被区,经植被拦截及土壤下渗作用减缓地表径流流速,并去除径流中的部分污染物,植被缓冲带坡度一般为2%~6%,宽度不宜小于2 m。如图5.14所示。

图5.14 植被缓冲带典型构造示意图

植被缓冲带适用于道路等不透水面周边,可作为生物滞留设施等低影响开发设施的预处理设施,也可作为城市水系的滨水绿化带,但坡度较大(>6%)时其雨水净化效果较差。植被缓冲带建设与维护费用低,但对场地空间大小、坡度等条件要求较高,且径流控制效果有限。

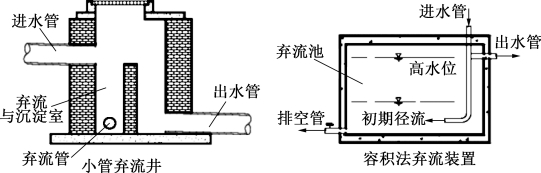

16.初期雨水弃流设施

初期雨水弃流指通过一定方法或装置将存在初期冲刷效应、污染物浓度较高的降雨初期径流予以弃除,以降低雨水的后续处理难度。弃流雨水应进行处理,如排入市政污水管网(或雨污合流管网)由污水处理厂进行集中处理等。常见的初期弃流方法包括容积法弃流、小管弃流(水流切换法)等,弃流形式包括自控弃流、渗透弃流、弃流池、雨落管弃流等。如图5.15所示。

图5.15 初期雨水弃流设施示意图

初期雨水弃流设施是其他低影响开发设施的重要预处理设施,主要适用于屋面雨水的雨落管、径流雨水的集中入口等低影响开发设施的前端。初期雨水弃流设施占地面积小,建设费用低,可降低雨水储存及雨水净化设施的维护管理费用,但径流污染物弃流量一般不易控制。

17.人工土壤渗滤

人工土壤渗滤主要作为蓄水池等雨水储存设施的配套雨水设施,以达到回用水水质指标。人工土壤渗滤设施的典型构造可参照复杂型生物滞留设施。

人工土壤渗滤适用于有一定场地空间的建筑与小区及城市绿地。人工土壤渗滤雨水净化效果好,易与景观结合,但建设费用较高。

低影响开发设施比选如表5.11所列。

表5.11 低影响开发设施比选一览表

注:●——强;◎——较强;○——弱或很小。

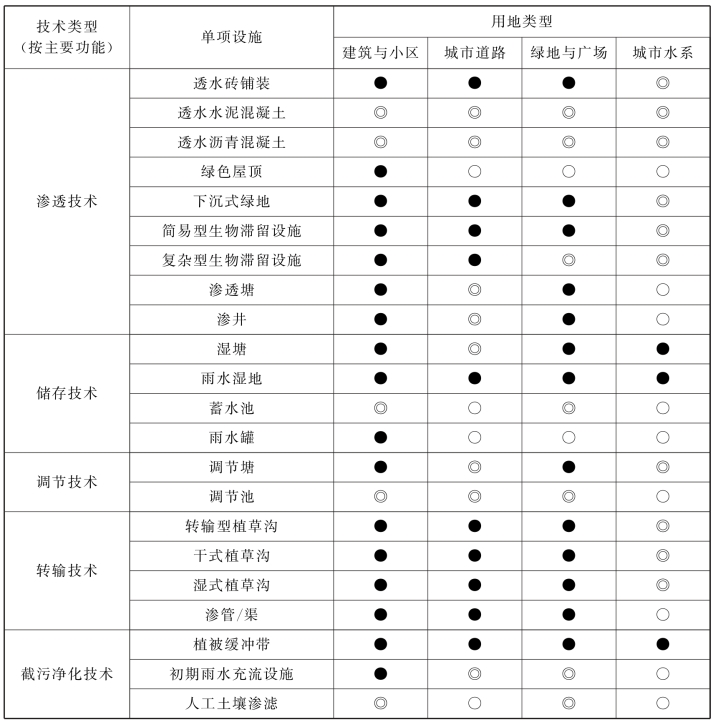

各类用地中低影响开发设施的选用应根据不同类型用地的功能、用地构成、土地利用布局、水文地质等特点进行,可参照表5.12选用。

表5.12 各类用地中低影响开发设施选用一览表

注:●——宜选用;◎——可选用;○——不宜选用。

2015年海绵城市建设试点名单:迁安、白城、镇江、嘉兴、池州、厦门、萍乡、济南、鹤壁、武汉、常德、南宁、重庆、遂宁、贵安新区和西咸新区。

上海市2015年启动海绵城市建设试点,规划建设苏州河深层雨水调蓄隧道工程,建成中心城区4个区域排水系统。

海绵城市建设中所需预制产品包括:排水箱涵、屋顶花园、垂直绿化墙、透水砖、线形排水渠、渗水井、检查井、渗透管、植草台阶、下沉式绿化池、蓄水池、生态护坡等。

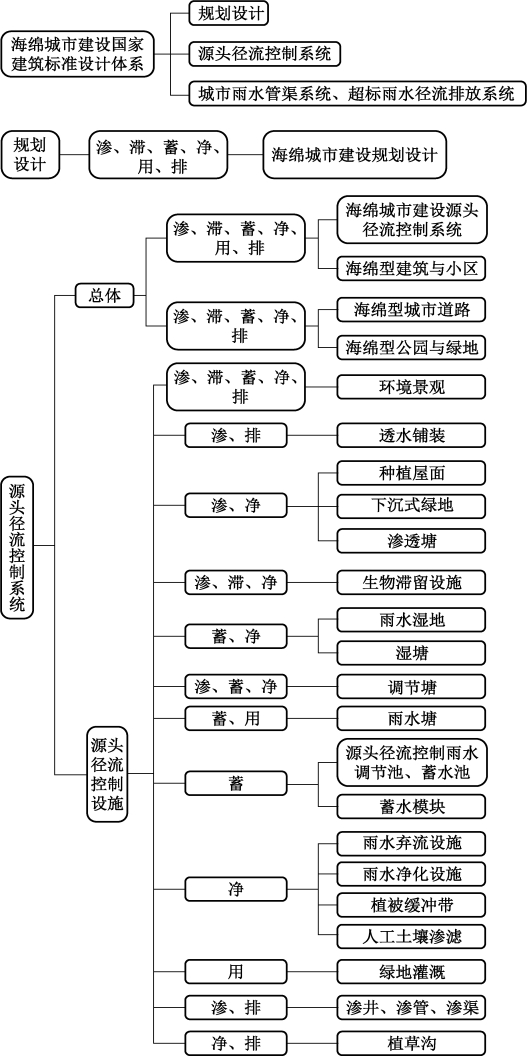

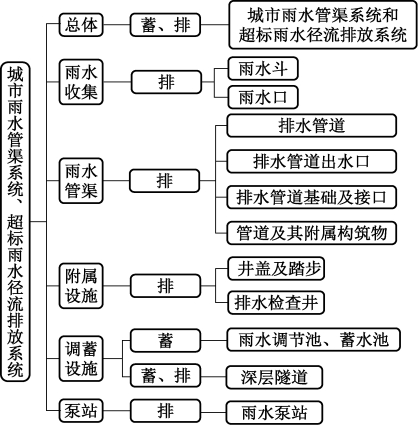

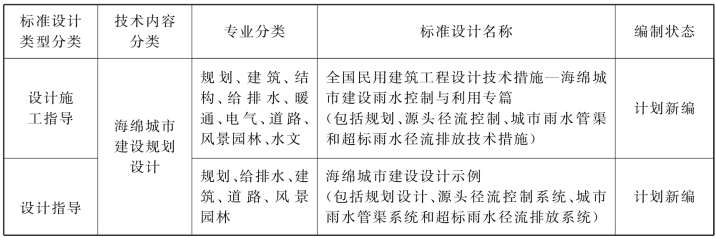

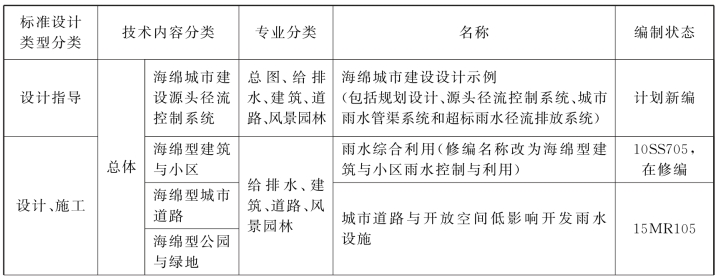

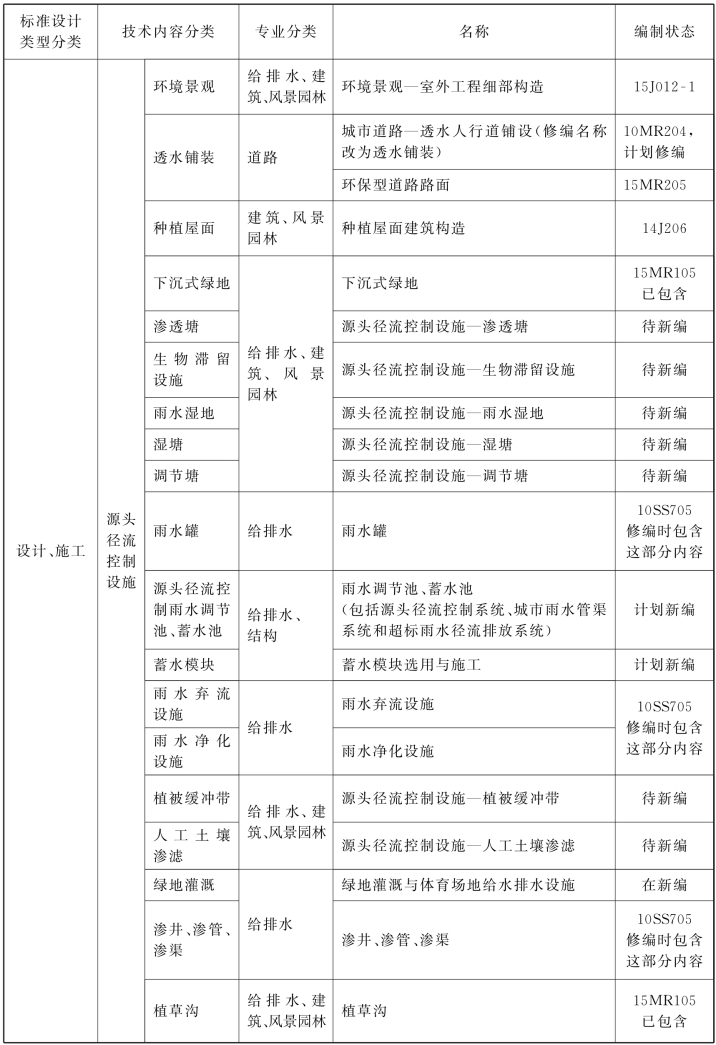

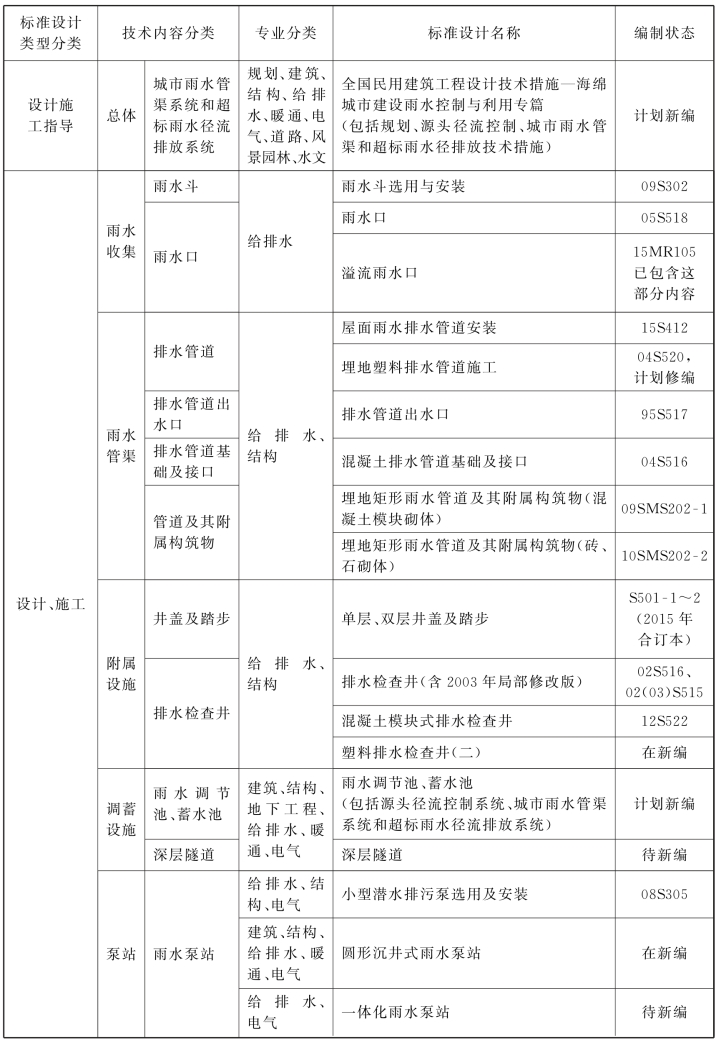

住房和城乡建设部于2016年1月发布《海绵城市建设国家建筑标准设计体系》(图5.16、表5.13—表5.15)。

图5.16 海绵城市建设国家建筑标准设计体系框架

表5.13 海绵城市建设国家建筑标准设计体系——规划设计

表5.14 海绵城市建设国家建筑标准设计体系——源头径流控制系统

续表

表5.15 海绵城市建设国家建筑标准设计体系——城市雨水管渠系统、超标雨水径流排放系统

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。