钟村的宗族组织和观念意识历经几起几落,在护祠事件发生之前大致可分为三个阶段。第一阶段是1950年以前,宗族组织较为发达,宗族活动频繁,势力强大。第二阶段是1950—1980年,逐渐式微,特别是经过历次政治运动的冲击,宗族开始衰退和消解。第三阶段是1980年后,宗族、民间信仰等传统文化逐渐恢复,祭祖活动和宗族观念开始复苏,但是步伐慢、规模小。作为宗族象征的祖祠也经历了一个类似的过程。例如寿山公祠在第一阶段,它是整个钟村钟屋人的宗祠,期间虽作过学堂(主要是新中国成立前化育小学借此办族学),但其最主要的性质和功能无疑是宗祠。第二阶段,寿山公祠从一族之祠堂演变为具有政治色彩的会堂、礼堂等公共空间。寿山公祠的神圣空间被摧毁,世俗空间被改造为钟村一带的政治运动、阶级斗争的中心,祠堂的性质和功能完全消失。第三阶段可以说是第一阶段的“翻版”,改革开放初期随着宗族活动的复苏,寿山公祠曾热闹过几年,但此后慢慢冷清。可见在不同的历史时期,寿山公祠建筑空间的外壳虽然没有改变,但其实质却有着不同甚至完全相左的内容。

然而这一切全因护祠事件而发生了巨大变化。在保护祖祠的过程中,宗族这种一直被视为“落后”“封建”的边缘性力量,突然之间却焕发出巨大的能量,被钟村人转化成为可资利用的丰富资源。由于护祠文化抗争,钟姓宗族得以复兴和重建,宗族观念加强了,宗族意识逐渐显性化。具体表现在:

第一,成立了宗族组织。据了解,1949年前钟氏有宗族自治会,是为宗族的管理机构,土改后便随着宗族的衰微而消失。时隔半个世纪之后,护祠理事会成了钟姓宗族新的组织机构。由于肩负着护祠这一“伟大”目标,护祠理事会的组织架构和运作相对于学术界所谓的“复兴宗族”显得更为健全和完备。它有定期的会议、详细的章程、特殊的使命、精干的人员、明确的分工、固定的场所、规范的管理、正规的值班守卫制度,使之运行良好。据统计,自成立护祠理事会至2005年3月,一共举行了65次例行会议,十余次临时非常会议以及钟氏文化研究会的筹备会和正式大会。每次会议都实行到会人员签名、制度请假、专人记录、个人发言、集体讨论等正规程序,其组织架构、规章制度、程序形式、运作效果等几乎不亚于政府机关和正规组织,使其具有较强的领导、组织作用。护祠理事会还规定,一旦护祠的使命和任务正式完成,将由现在的临时理事会过渡到正式的理事会组织。然而仅从上述情形来看,临时性的护祠理事会就已经显得比较正式和正规了。

第二,举行集体祭祖拜祖。随着护祠文化抗争的日益向纵深发展,钟屋人对寿山公祠、宗族历史有了更多的了解和更深的认识,宗族的凝聚力进一步加强。祠堂祭拜祖先前面已述,这里重点介绍一下钟屋人寻找和祭扫祖墓的几件事情。一是2004年清明节前后,高竹楼第五房开基祖添芳公(十七世)祖墓被找到。[1]当时钟屋人闻知后很高兴,护祠理事会于是组织人员砍除鲁草开路,用了三天时间。2004年清明节,老钟带领四五十人前往祭扫,回来后摆六桌聚餐,并决定以后每年前往祭扫。大家都说因为保护寿山公祠使他们找到了自己的祖先,找回了宗族记忆!受添芳公祖墓被找到的刺激,钟屋人还曾派人寻找位于梅县扶大镇寺塘埂的高竹楼第六房始祖墓,结果找到了坟墓,但由于没有墓碑,不能确定,于是暂时放弃。二是恢复祭扫勿囿公祖墓。该墓葬于梅县大坪镇的雷甘村,是一个典型的粤东客家地区太师椅坟,风水地形名为“葵花向日”。墓碑正中写着“十三世祖考由增监考授县丞八十五寿勿囿钟公/妣淑湘耄四钟母余太孺人墓”,两侧是“康熙六十年岁次庚子仲夏月吉旦立光绪三十一年岁次乙巳孟夏月吉旦重修”。改革开放后的几年曾经进行祭扫,但不久便停止了,墓碑都被当地人用来做桥板。2004年“田心”公祠被拆除后,由于受到拆迁和护祠抗争的刺激,加上经过与拆迁办斗争后获得一笔补偿金,有足够的经费,于是祭扫勿囿公墓活动才得以恢复。勿囿公裔孙说该坟墓的风水很好,因为其墓碑是湿润的,而且是从上往下湿润,这意味着好风水是从勿囿公长房开始的。还有钟屋人说,钱哥一家之所以如此发达,与祖先风水保佑有关。另外,2004年重阳节组织到黄沙嶂去登高和祭扫九州公墓,这个念头和计划的产生与护祠抗争也有一定关系。

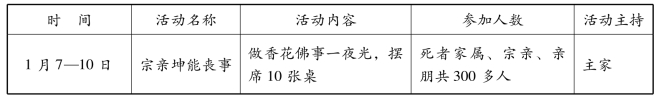

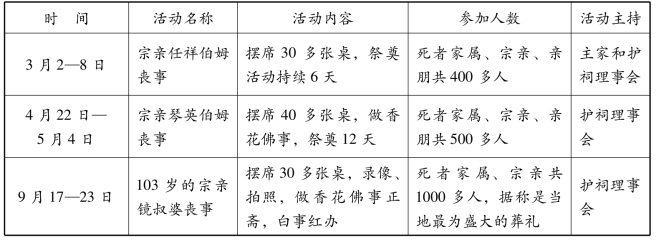

第三,宗族性的活动频繁开展,宗族凝聚力得到加强。好多原本不关心祠堂、宗族的人也开始关注护祠工作,特别是当钟屋人在报纸、电视上看到有关寿山公祠的新闻报道,纷纷奔走相告。由于祠堂大门常开,人气日旺,加上举办的活动越来越多,声势越来越大,影响越来越广,人们都说“钟屋人很会来事”。尤其是族人的婚丧喜庆活动都乐意在寿山公祠举办,2004年去世的钟屋人,其丧事大多在寿山公祠举行;而前来上灯的更是踊跃、积极,据我计算有十多个新丁灯笼,[2]详见表9-1、表9-2。在这些宗族活动中,护祠理事会进行专门规定,专人管理。

表9-1 2004年在寿山公祠举办的族人丧事

(续上表)

资料来源:作者根据田野调查和有关录像资料整理。

表9-2 2004年勿囿公裔孙新丁在寿山公祠上灯情况

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

资料来源:作者根据护祠理事会《新丁登记簿》整理。

第四,嘘寒问暖,加强宗亲之间联系与交流。由于护祠这一共同目标,不少族人从各自的独家小院走了出来,重新会集于祠堂,商讨对策,交流学习。于是大家见面的机会多了,来往的次数频繁了,原来陌生的族人现在认识了,原本认识的则更加熟悉了。族人之间相互问寒问暖,互相帮助。护祠理事会制定了有关慰问宗亲等方面的规定:自2004年4月起,凡是宗亲去世者,护祠理事会均派人参加祭奠并送花圈一只、包香仪若干元。据护祠理事会财务记录,4月22日钟琴英去世,送花圈一只,香仪50元;23日,钟德林去世,送香仪50元;6月14日,上祠宗亲钟汀剑葬事在敦善公祠举办,送花圈一只20元,香仪50 元;7月22日,副会长阿细的生母去世,在邻村张屋举行葬礼,送花圈一只20元,香仪50 元。[3]后来宗亲镜叔婆和礼生的岳父先后于9月和10月去世,护祠理事会亦派人送花圈和香仪。[4]钟村由最初的熟人社会发展到半熟人社会,现在又进入了逐渐形成的熟人社会。护祠理事会还与城西黄塘、蕉岭县新铺等地的宗亲进行联系和交流,并参加省市钟氏宗亲会组织。海外华侨如留尼旺的钟营基夫妇、澳洲的钟富生等人前后回乡寻根问祖、拜祖。宗族、宗祠的影响力越来越大。

第五,宗族的历史文化研究和整理工作也已着手进行,比如先祖历史的考证,名人事迹的整理,谱牒堂联的搜集,牌匾烛台等实物的征集,楣杆石的搜寻清洗,族规家训和字辈诗的编订,碑文的誊写抄录,寿山公祠简历的撰写,新丁的登记,宗族文化的研讨等,内容丰富,成果不菲。目前已收集到一部分新老族谱和其他文字实物资料,牌匾复制亦已大体完成,护祠理事会计划依托新成立的K 城市钟氏文化研究会的力量将其列为首要工作之一,楣杆石和捐款芳名碑因风水先生说2004年没有吉日,在2005年举行。

唐军通过对华北地区宗族的研究,提出“新家族主义”的观点,认为家族的仪式性的消减和事件性的加强,在结构方面表现为从正式组织向非正式组织的转变,在功能方面表征为从满足超验的功能需要向满足功利的需要转变,并以此说明家族的理性成长。[5]本文通过对护祠抗争的研究,认为宗族仪式性活动并没有消减,反而在突发性事件发生后更加频繁,声势大,场面隆重。

通过上述各项直接或间接的宗族建设活动,寿山公祠的凝聚力得到进一步增强,宗亲之间的联系和交流得到促进,钟屋人进一步接受了宗族文化思想,宗族观念加强了,钟姓宗族在护祠抗争的风风雨雨中得以进一步复兴和重建,并获得新的发展。它之所以能够重建有其客观的可能性。钟村是一个宗族型村落,一直以来无论是行政区划,还是居住格局都是以宗族姓氏为单位来划分的。在钟村所辖的三个自然村中,上祠片村民以钟氏敦善公后裔为主,下祠片村民以钟氏寿山公后裔为主,水汶肚村民以叶姓居多,其余的廖、熊、李等小姓,则各自聚居于某个村民小组中。历史上,一姓一族聚居于各自的祠堂祖屋,围屋而住;现在是突“围”而出,另建新房,但依然以祠堂祖屋为中心,环绕而居。即使是城市化的推进,道路、商品楼、市场、厂房,以及各个政府部门、企事业单位及其集体宿舍小区等相继出现,也没有将原来的居住格局完全割裂,基本上还保存了以宗族为单位的聚落格局。此外,钟姓宗族的重构还与族人的权利意识、利益表达等观念的增强,以及钟村外出劳动力少有关。据统计,全村仅有100 人外出务工,大多数人留在本村本城从工从商,故钟村不像许多农村地区,青壮年劳动力流失严重,形成妇女、儿童和老人群体聚集即所谓“386199 部队”现象。最初发起护祠和理事会组成人员多为年老的男性成员,后来众多青壮年族人逐渐加入,并形成老中青结合的护祠力量和权力构成。

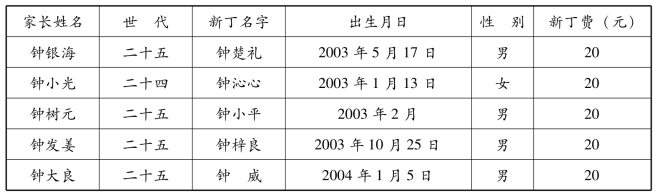

表9-3 日常生活的宗族与事件中的重构宗族之比较

资料来源:作者归纳整理。

另一方面,护祠事件中的钟姓宗族不仅是制度化的、文化形式的,而且还是建构出来的。正如有的学者所言:“宗族作为一种历史文化手段和文化资本,作为一种权力资源,作为一个改变人们空间位置的舞台,作为一种文化象征建制,在国家、地方和个人的实践中生产出来。”[6]首先,自古以来宗族都不是一个血缘纯之又纯的继嗣群体,而是文化建构的产物或曰“文化的发明”[7]。历史上的“虚拟制宗族”和“合约式宗族”等概念都表明历史上的宗族成员并非具有共同血缘关系,宗族并非一个纯粹的血缘共同体。招赘、过继、收养、买卖等方式至今依然还存在于包括钟村在内的许多地区。以钟村钟屋人为例,钟世添、钟阿细、钟俞生、钟伯铭、钟耿盛等人无一具有钟屋人的血统,如阿细原姓张,钟俞生原姓俞,钟伯铭原姓夏,他们分别是通过过继、收养、买卖等方式纳入到钟姓宗族中来,并且都成为护祠的积极分子,阿细和钟俞生更是成为护祠理事会的主要成员,他们对于钟氏祖先和寿山公祠等祖祠的观念并非出于与生俱来的血缘关系,而是文化象征意义。因此在某个意义上,血缘关系并非与生俱来的天然联系,而是文化诠释的结果。

此外,通过广泛的串联发动、宗亲联谊等联宗活动,钟村钟屋人对于宗族、祖先的认同经历了从寿山公到雪峰公乃至钟氏南迁祖贤公、朝公的变化,建立共同的祖先,形成虚拟的、建构的“大宗族”“高层次宗族”甚至是不同姓氏组成的“混合性宗族”。这种联宗活动以钟氏文化研究会为契机上升到一个新的高度。在组织上也经历了从护祠理事会到K 城和广东省钟氏文化研究会,再到中华钟氏总会甚至是世界钟氏宗亲会的发展和扩容过程。在第一届护祠理事会的章程中,明文规定它是由寿山公的宗亲后裔自发组织的民间组织,然而到了第二届护祠理事会,其性质却被修改为:由热心于保护古建筑寿山公祠的宗亲和社会各界人士自发组织的民间组织。从寿山公后裔到非寿山公后裔甚至是外姓外族,钟屋人在祖先认同和宗亲组织上的巨大变化。虽然其目标不是明清时期移民姓氏为获得当地户籍取得入住权而采取的文化创造手段,而是为了提高寿山公祠的知名度,为护祠抗争和今后的开发做好准备,建立起更广泛的宗亲和非宗亲关系网络,获得更多的资源和社会资本、象征资本和经济资本;但是究其实质和手段,可谓是殊途同归,如出一辙。

当然,重构的钟姓宗族与传统意义上、日常生活中的宗族有较大的不同。除了上述提到的组织方式以外,在宗族权威方面,原有的叔公头一手遮天的权威和情形消失了,取而代之是由经济能人、知识分子、退休干部等新式精英为主,宗族耆老等传统权威为辅的权力格局。今日寿山公祠及其钟姓宗族之于族人的权力和权威,已不具备传统社会时期那样的司法、管理等方面的强制性,更多的是道德、观念等精神层面上的约束力。在教育上,原来是宗族办学,现在是政府和社会合办,政府主管,因此台湾的钟氏宗亲提出将莆心小学恢复化育小学校名之建议,没有得到允可和实现。在经济上,原来有尝田地产等宗族公产,现在则主要靠捐助及护祠理事会正在实施的“以祠养祠”策略,希冀通过旅游开发的经营性收入来维持其正常运转。日常生活中的宗族的发展是靠内力,而事件中的重构宗族则是内力、外力共同作用的结果,而且是外力引发了内力,外力的作用强化了宗族的内聚力。日常生活中,族人对于宗族的认同是分散的;但是一旦发生某个运动或突发性事件,宗族概念一下子就变得很浓缩和紧张,或者通过某个非常带有斗争性的口号和行动纲领,使宗族这套知识体系、意识形态网紧凑起来,而不像日常生活中的宗族认同那样分散。以前宗族活动是源于慎终追远、尊祖敬宗的传统逻辑,而当代宗族活动则是在传统逻辑的上延续、发展和创新,它较之以往有了新的内容,例如对权力的追求、经济利益的争夺以及文化传承的自觉意识等。

钟村护祠事件中的重构宗族还表明,宗族内部不是铁板一块,以前关于宗族的绝大多数均是同质性的描述,把宗族视为一个想象的共同体,即指同一宗族下的族人对于宗族的认同、观念、行为等都是一样的,将宗族公式化、同一化了。实际上宗族内部是非同质的,是由人为构建出来的,带有个人的欲望和特点。钟屋人是在文化抗争的过程中将宗族构建起来的,在此构建过程中不同的人有不同的行为方式,每种行为方式又和总体大背景以及重构宗族的具体事件相联系。加之,城市拆迁是一个动态的、复杂的现象,它除了城市建设、商业利益等社会经济层面之外,背后还牵涉历史的、文化的逻辑。这时的钟村宗族既是护祠文化抗争的目的,又是手段,也是结果。因此,以往学术界提出的“宗族复兴”概念已难以涵括护祠事件中的钟姓宗族的性质特点,因为它产生了上述与一般意义上的复兴宗族所没有的新特点,正是在这个意义上,我将其称之为“重构的宗族”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。