财税法的功能如欲有效达致,首先需要财税法成其为“法”,如果重要的财税事项都在法外空间“肆意挥洒”,奢谈“财税法的功能”不免沦为黄粱一梦。同时,立法过程本身的优化也很重要,诚如前述,利益代表不足等问题的存在,威胁着立法过程的正当性。财税法功能的实现,首先需要在法定原则和立法过程这两个维度,把好“入口”关。

(一)法定原则

税收法定已经为法学界所熟识,乃至写入十八届三中全会的《决定》。但是如前所述,随着国家形态由近代“夜警国家”向现代“社会国家”的转轨,财政的职能范围扩张,这同时又意味着财政活动之于纳税人的潜在影响加大。因而应当及时更新视域范围,渐次由税收法定转为统一的“财政法定”或曰“财税法定”。法定原则的实质就是财政权的法治化,其不仅是财税法规制权力功能实现的必由之路,而且对于纳税人权利免受不当侵害之虞,有着极为重要的功用。在这个层面上有三个问题需要略作说明。

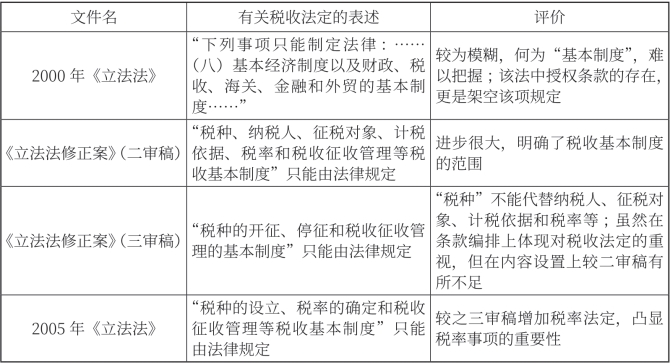

第一,税收法定应当是完整意义上的税收法定。这有两层含义。一方面,税收法定包括课税要件法定、课税要素明确和依法稽征三方面内容[53] ,其中前两项主要是对立法的要求、后一项是对执法的要求。因此,理解该原则应当全面,如果只是通过立法决定某一税种的开征、停征,却在税率等核心要素方面语焉不详,很难真正实现权利保护和权力规制的功能,围绕本次《中华人民共和国立法法》(简称《立法法》)修正过程中“税收法定”如何表述(表1-2),即有不少争议。

表1-2 《立法法》修改过程中几个文件有关税收法定的对比分析

另一方面,由于税收事项的重要性,在一国宪法中规定税收法定的基本精神对于保护纳税人权利、规制财政权力、公共财产治理等财税法诸功能的实现,有重要意义。税收呈现侵益行政的外观而且具有大量性,在现代税收国家,税收更是划定公共财政和私人财产的主要手段和依据;与此同时,税收法律关系的一方主体是掌握公权力的国家机关,较之纳税人在事实上居于优势地位。凡此种种,都要求对于税收事项的法律规制,应当更加强力。作为一国的根本大法,在宪法中明确对征税权力的控制,便很有必要,这意味着“税收法定入宪”应当是法治国家的起码要求。申言之,鉴于税收事项的复杂性和技术性特质,在宪法文本中体现的税收法定,“定”到何种程度,则于事实上仍有裁量余地。以比较法视野观之:第一种做法是整体规定征收税款要法定,如巴基斯坦等国,如此规定虽然严格来讲意味着所有涉税事项皆应法定,却因为过于抽象而在实践中可能成为“具文”;第二种做法是规定税收的立、改、废应当法定,如黎巴嫩等国,此种模式实际上也很严格,但税收优惠等是否属于法定事项,于此间可议;第三种做法是将税收的种类,以及税率、税收优惠等税法要素作为法定事项,如韩国等国,此种规定直接、明确且具可操作性,我国修改《立法法》时的做法与之接近,比较合理;第四种做法是把所有金钱给付事项都作为法定事项,除税收外还包括非税收入,如爱沙尼亚等国,该模式对私人财产的保护最力,但我国现阶段的规制重心还是以置于税收事项的法律控制为宜。[54]

另外,现实中,由于税收立法原则性和税收事项复杂性之间的张力,税务机关往往掌握一定的“剩余立法权”,对此,也要给予严格管控,避免税收法定的要求在现实中沦为摆设。[55](https://www.xing528.com)

第二,对非税收入,也需要给予法定约束。我国非税收入的种类较为繁芜,各种显性或隐性的收入加总起来的规模并不为低,却较之税收更不易受到法律规制。比如,政府性基金是非税收入的重要类型,但对其进行规范的只是《政府性基金管理暂行办法》这一部门规章,效力位阶偏低,而且内容较为粗疏。规制缺失也成为现实中政府性基金相关领域存在若干问题的制度诱因。比如有学者研究了三峡工程建设基金,指出该基金存在设立程序失当、设立目的笼统、征收对象宽泛等诸多弊端,而且同另外两项政府性基金之间也难分轩轾,乃至其在本应停征之际,仍然以“改头换面”的方式继续存在,正当性存疑。[56] 毫无疑问,此种状况既不能有效规制财政权力、使纳税人的财产权益时有侵害之虞,又可能扰乱分配秩序,对公共财产治理和社会利益平衡的功能实现造成现实窒碍;应当通过法定原则的作用,予以整体纠偏。

第三,诚如前述,随着现代国家财政权的膨胀,其表现出的明显的权力性和公共性,要求及时扩张法定要求的范围。概言之,便是要强调“收入—支出”“消极保护—积极实现”这两组二元结构的相得益彰,唯其如此,才能真正使纳税人权利保护等财税法功能,落到实处。值得注意的是,世界上不少国家在宪法中都规定了相当之多的财政条款,然后再于具体法律中落实法定要求,蔚然形成体系。[57]

(二)立法过程

现代社会里,利益多元化的现实给各项立法提出更高的要求,直接的权力主导很难获致充分的可接受性— 正当性;与之相应,开放的立法过程更易于产生充分的可接受性,这导向一种以程序要素为核心的法律商谈。为达此目的,财税立法需要满足以下三方面的要求。

首先,健全民意吸纳机制。在前述利益代表失衡、影响递减率乃至“管制俘获”等各种因素的综合作用下,不仅仅是传统代议制框架下行政行为的“民主赤字”现象愈益凸显[58] ,立法本身的正当性根基即有腐蚀之虞。理论界开出的“药方”是通过公众参与以充实正当性供给。但是在财税立法实践中,“闭门造车”现象仍在一定范围内存在。制度设计者由于缺乏对社会实践的深切体察、致使所立之法备受诟病[59] 。即便在设置了征求意见环节的场合,社会公众与制度设计者之间的沟通也难言畅通,这或是因为有效引导的缺位使诉求表达缺乏明确指向,或是因为“集体行动困境”[60] 导致公众利益诉求的理性不足,或是因为制度设计者对公众意见缺乏处理和反馈的工作。与之相适应,健全的民意吸纳机制之建构,便特别需要在引导性、激励性和回应性这三个方面下足功夫。

其次,财税立法应摆脱部门立法的桎梏。诚然,财税事项具有相当程度的专业性和技术性,财税行政部门由于更为频繁地接触财税事项,并且具有相对充足的智识储备和人才队伍,在财税立法进程中自然而然地会扮演重要的角色。然而,正如前文多次述及,利益平衡是财税法的重要功能,而财税部门的利益是也仅是多元利益中的一个维度,遑论现代财税法还担负着规制财政权力的重责大任;如果财税部门在财税立法中占据过于重要的地位,制定出来的财税法律就有可能成为部门利益的反映,既让其他部门不能满意,也让纳税人难以接受。《预算法》修改过程中发生的“国库代理制”和“国库经理制”的论争、《税收征收管理法》征求意见稿中将税务代理的适格主体限定在税务机关管理的注册税务师队伍,都笼罩着“部门立法”的阴影。其实,没必要担心财税立法摆脱“部门立法”桎梏后可能在专业性上有所缺失,因为我国已经初步形成一批财税法学、财税经济学的高水平专家队伍,在必要时完全可以向其征求意见,甚至让他们牵头起草专家意见稿;而且,在强调人大主导立法的同时,也不排斥相关部门有序参与财税立法的过程;此外,高效的公众参与,也可通过外部力量的引入和监督机制的形塑,在“破”除固化利益制约的同时“立”起科学立法的基石。[61]

最后,财税立法要破除试点先行的迷思和路径依赖。客观地讲,由于财税法担负着调和多元利益的重任,故而在设计制度时不可不十分审慎,以期行稳致远,这使得在一定范围内、一定时间段内的试点先行可能是合理且必要的。但是,切不可在财税领域陷入“凡要立法必先试点”的认知误区,更不能堕入“只试点不立法”的歧途。毋庸讳言,财税立法和财税改革二者间确实存在一定张力,但以立法的形式吸纳民智、凝聚民意,为改革保驾护航和排忧解难,应该是处理二者关系时的基本路径。财税领域的“试点依赖症”,某种意义上是对“以法治方式推动财税改革”这种规范性路径的背离。现阶段,基于试点在一定范围内存在的必要性,特别有必要建构财税领域“适法试点”的理想模式,以此来指引和规范财税领域的“立法前”阶段,使之有效地向“立法”阶段转进。至于“适法试点”模式,则可从决策主体、决策程序、方案内容、试点期限、评价和退出(转化)机制等几方面加以考虑。这方面问题较为复杂,笔者将另文专述之。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。