但自由地追求自然的知识这件事情在逻辑上有某种悖谬,巴门尼德首先提出了这个问题,他指出“变化”是不可能的。

我们之前说种子长成树,这是一种自然的变化,但种子怎么可能变成树呢?种子是种子,树是树,如果种子就是树,那么就没有变化,如果种子不是树,那么种子没有了,树出现了,这不叫变化叫替换嘛,一个原本不存在的东西突然存在了。巴门尼德说“存在者存在,不存在者不存在”,希腊语中“存在”一词就是系词的名词化,就是being,巴门尼德的命题用大白话来说就是“是就是,不是就不是”,又是又不是的,岂不就是悖论了吗?

巴门尼德的学生芝诺又做了补充,他论证的是位移运动不可能,这就是著名的芝诺悖论。芝诺悖论有四个命题,大致意思差不多,比如说你要跑到终点,你必须先跑到中间的地方,你要跑到中间,你必须先跑到一半的一半的地方,然后你必须先跑到一半的一半的一半……如此这般,你跑出去之前需要无穷无尽的前提,所以你一寸都跑不了。

有人说我实际走两步不就反驳了芝诺了吗?显然芝诺并没有愚蠢到不知道自己能走路的地步。就好比一些现代人以为用脚踢一下石头就能够反驳掉贝克莱的学说,这也是自鸣得意而已。这些哲学思辨当然不是无懈可击的,但恐怕也不是愚蠢到随便一个小学生就能够轻易驳倒的。一个小学生能够轻易看出的事情,哲学家们当然也不至于看不出,然而那些哲学家们深入探讨的问题,许多自以为是的批评者根本就没有想过。

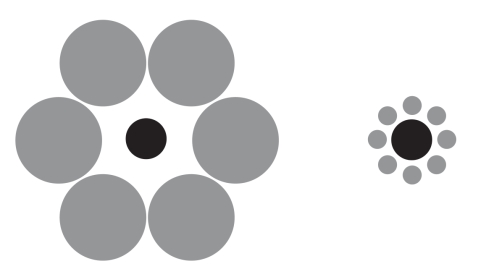

巴门尼德和芝诺悖论的意义在哪里呢?是要突出理性和感官的对立。我们知道感官世界经常欺骗我们,我们看到水杯中的筷子弯折了,但实际没弯折;我们感觉到地球静止但实际是运动的……我们有很多感官出错的经历(图3.7.1),但纯粹的理性是不会出错的,1+1=2,勾三股四弦五,这些理论命题比感官世界更加可靠。所以说感官告诉我们运动当然是可能的,理性告诉我运动不可能,这时候难道不该听理性的吗?

图3.7.1 左边的深色圆形看起来更小,但事实上两边一样大。希腊哲学家充分认识到“眼见未必为实”,认为人的感官容易受到欺骗。如果你用几何学的演绎发现两个圆大小相等,那是毋庸置疑的,然而用双眼发现的事情就很不可靠了。理性演绎与感性经验之间有冲突的话,当然是理性更加可信了,这就是芝诺悖论的背景。如果不像希腊人那样突出理性的地位,是提不出芝诺悖论的,即便有人提出,也不会被严肃对待

巴门尼德和芝诺的思想其实非常超前,到爱因斯坦,他也说时间是一个顽固的错觉,现代物理学的世界就是静止的、不变的。

柏拉图在一定程度上接受了巴门尼德的思路,他严格区分了现实世界和理念世界,这个“理念”虽然和现在的idea是一个词,但并不是说某种心想事成、异想天开的人类头脑中的东西,因此也有人翻译成型相或理型,它是变化不定的现实事物的摹本,现实事物千差万别,是运动的、有朽的、不完美的,而理念世界是不动的、永恒的、完美的。科学要研究的是永恒的理念世界,而不是乱哄哄的现实世界。

亚里士多德试图拨乱反正,他的自然哲学很大的篇幅都在回应芝诺的问题。现代人想读懂亚里士多德的物理学也许比读牛顿难得多,因为我们很难进入亚里士多德的语境,不知道他究竟在针对什么问题。当然相关的哲学细节我不再展开了。(https://www.xing528.com)

柏拉图也提出了一个悖论,他说学习不可能。柏拉图问道:追寻知识的人如何知道他求到的真的是知识呢?如果他已经知道什么是真知识,那么他就不用学了。如果他根本不知道什么是真知识,那么他也没法学。柏拉图还说道:“一件东西你根本不知道是什么,你又怎么去寻求它呢?你凭什么特点把你所不知道的东西提出来加以研究呢?在你正好碰到它的时候,你又怎么知道这是你所不知道的那个东西呢?”[1]

我们已经说过,希腊人心目中的知识是自由的,知识自我显示,而不依赖于他人或权威,求知欲发自本性,而不在于是否实现其他功利目标。因此,无论一个教师多厉害、多权威,都无法把知识灌输给学生,学生不能因为老师口才好或身份高,就认定他说的东西就是真知识。那么学生怎么知道老师所说的就是知识呢?他凭借什么知识来判断谁说的是知识呢?

柏拉图的回答是:没错,知识的确不能学到,知识不是老师口中说出的任何东西。

在柏拉图看来,想当医生的人应该找医生学习,想做鞋匠的人可以找鞋匠学习,但想要智慧和美德的人不应该找那些自诩为“美德教师”的智者学习。智者们传授的只是诡辩的技术,而知识不可能像技艺那样传授。

柏拉图认为,所谓获得知识,其实是回忆起灵魂的前世早已知道的东西,而教授知识的人并不像手艺人那样传授模仿的技能,而是启发、引导、唤醒别人自己的回忆。

柏拉图为了证明知识是可以被“唤醒”的,拉来了一个未受过教育的奴隶小孩,经过一系列的循循善诱,“诱导”这个童奴得出了以一个正方形的对角线为边的正方形(面积)是原来的两倍这一认识。

显然,“以一个正方形的对角线为边的正方形(的面积)是原来的两倍”这句话本身也并不是知识,如果是的话,柏拉图只要教会童奴复述这句话就行了。而柏拉图用于诱导、启发的一系列作图、演绎的过程,也并不就是童奴最终被唤醒的知识,而是属于另一维度上的“实践知识”,这是教师的技艺,即如何选取明智的手段让真理得到展示。教师的技艺与鞋匠的技艺类似,虽然也有高下之别,但都是可以模仿的,比如说,鞋匠可以在不理解鞋为何物的情况下学会制鞋的手艺,教师也有可能在不理解甚至反感所教知识的情况下,教得有声有色。聪明的学生可能在教师的启发下领会教师也未能理解的东西,这证明知道如何教授知识和知道知识本身并不等同。

所以说关键不在于启发的手段,而在于最终展示出来的某种几何学的真理,这种被静观默会的真理既不是柏拉图的循循善诱的演绎,也不是童奴口头上的复述,而是童奴发自内心地自己认识到的东西。真知识是命题和程序背后的不能言传的东西,一些毫无领悟的人也可以通过学舌或模仿来说出同样的话或画出同样的图形,但他们没有学到知识。

柏拉图诱导童奴的故事有时被误用来阐发真理的普遍性,在现代人心目中,数学是一种普遍知识,按照同一套机械的规则,所有人都可以做出一致的演绎。但在希腊人那里,这套演绎过程本身仅仅是真理的“演示手法”,而非真理本身,而真理本身是某种不可复制和传递的东西,必须由独立的个体发自内心的直观体验(回忆)而获得的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。