问:我看这个《导演系教师集》,导演系的教学算是从1955年开始的?

答:1955年政府请了苏联专家,说是培养老师,实际上是把在职的导演都叫来上课,持续了两年多的“导演训练班”。学员很多都是拍过戏的导演,比如郭维,按他的说法“苏联专家们啥也没教,因为他们也没拍过片子,只会讲一套理论。我还拍过片子呢!”但也有像谢添这种的,认为苏联专家比较规范,还是学到了些东西。1955年这个导演训练班之后,到1956年才开始正式招生。“文化大革命”前在1956年、1958年、1959年、1960年、1961年和1964年分别招收了6个班的学生。

问:您是“60班”的?

答:对,之后是郑洞天老师的“61班”,后来两年没招生,滕文骥他们等到“64班”才招进来。这些班都是按照苏联专家制定的体系来教学。他们有一套要求,认为导演什么都要做,他们设计的导演课程里还有很多演员的东西,包括形体训练,我们得穿上那个练功服压腿!还有声乐和台词课,“56班”还上过那个课。

问:现在导演系不是还有表演课吗?

答:不一样的,那个是按照表演系要求来做的,“声台形”嘛,声乐、台词和形体。不光要唱歌,还得跳舞呢!

问:那不会唱歌怎么办?

答:斯坦尼斯拉夫斯基体系就是这么要求的,必须有这种训练才能控制你的肢体,苏联的导演系也有这个课程。电影学院就是“56班”有过一次,后来发现招进来的还有快40岁的“学生”,老师也没法教,更别说还要压腿呢!后来到“58班”就取消了。而且那个时候苏联专家也都撤走了。现在导演系也有表演课,但这种表演训练不是要你成为演员,而是要你懂表演。

问:当时那种教法是要成为演员的教法吗?

答:是啊。所以当时就有一个问题,招生的时候要不要考虑“声台形”的条件。苏联那个也没有导表合系。分专业这个事就是苏联专家带来的,分导演、表演、摄影和制片,编剧和技术都没有来过专家。我们这边是1945年派了一批人出去留学,到莫斯科电影学院学习,摄影、导演都有,有些回来之后就任教了。学导演的回来都到北京电影制片厂了。编剧那边王迪老师,摄影就是周坤老师,还有郑关世,她不是去学的,是去当翻译的,我们这儿的徐谷明老师也是,她俄语好得不得了,一直跟着苏联专家讲课当翻译,后来翻了一遍她也会讲了。到我们上学的时候她就讲蒙太奇,都是苏联专家分析的那些俄国片儿,哪个场面怎么拍啊,镜头怎么分啊,她原来不是学这个的,不过多年翻译下来自己也通了。后来她还跟郑老师联合导演了《邻居》。

总之就是苏联专家把莫斯科电影学院那一套体系搬来,对1956年建院起了很大的作用,这就是苏联模式:分科招生,分科培养,专家治校。他们都是要求有创作能力的人当主任教员,学分制什么的都没有,全靠主任教员带班,到现在还是。我们去莫斯科电影学院,那教室门上都写着“某某某的教室”。模仿着他们这个体系,我们一方面是自己培养的老师,比如干学伟和徐谷明,其他的比如教表演的师涛,他是苏联专家导训班的演员。现在回过头看,它有它的优点,专项特别突出,缺点就是没有通才。但是,一直到现在,尤其是胶片时代,电影学院最大的优势就是摄影和录音,四年毕业之后可以独当一面,当正式的摄影师和录音师,因为在技术上和艺术上都掌握了。而国外由于很少是专才培养,可能到后两年才选一些摄影的课,但是毕业出去以后不会有哪个生产单位马上让你当独立的摄影师。像美工、导演、演员都得有个助理阶段。分科培养的好处就是在招生的时候很有目的性,比如摄影系看绘画啊,录音系看乐器啊什么的,不像我们导演系就看想象力。不过导演也就是看想象力,考试还真说不清楚有什么标准。

问:您那时候入学考试都考什么?

答:我们1960年考试的时候,跟苏联关系已经恶化了,我本来是北京四中的学生,已经被选上留苏了,但是一报志愿我看没有莫斯科电影学院,我填的第一志愿就是俄罗斯文学,第二志愿俄罗斯历史,如果当时要去了就这样了。那时在高三上学期就开始选择了,后来突然说减少名额,所以我才有可能来考北京电影学院。我记得是春天的时候,艺术院校提前考试,而且那一年北京艺术院校大发展,新设立了解放军艺术学院,北京人民艺术剧院等很多团体也招演员、招导演,所以他们组织了一个联合考试,当时北京电影学院、中央戏剧学院、北京人民艺术剧院、解放军艺术学院的老师一块儿考,考完之后你可以填第一、二、三志愿。考上了就通知,不用参加当年高考了。我当时第一志愿是北京电影学院,第二志愿是中央戏剧学院,考得比较简单,先是一个自己准备的朗诵,然后给你一个题目来做小品。我的那个题目好像是“一顶草帽”,还有一项是写一个观后感,我印象是自选题目写作,再就是给一幅画来分析,或者根据音乐构思场面,到现在还是这样。这些题目不是人人都有,而是老师看情况出题。我觉得这种考试方法也是从苏联过来的,通过口试、笔试、面试来看看学生的知识面和他的艺术想象与构思能力。

问:您那个时候都上什么课呢?

答:我们班基本上还是以高中生为主,个别人工作过,不像“56班”,王心语、吴贻弓他们,有的都工作十几年了,比老师们都大。我印象中主课跟今天是没区别的,由于当年既没有录像又没有胶片,所以必须采取很多戏剧舞台的方式和纸面的东西来教。我们头两年最主要的课都是表演课,通过表演来锻炼剧作构思。从单人小品、多人小品到戏剧片段,一直到最后有一个大戏或者是片段演出,在学校礼堂面对全校来演。现在我们还有三个学期的表演课,而那个时候要四个学期。当时导演系每一个本科班都有一个带舞台的教师。这个方法好处是省钱啊,也快,逼着你一天到晚地想。比如单人小品和多人小品,要求里面必须发生一件事,而这件事能改变人物命运和行为,要是老师同学都没看懂,回去接着想。那时候我们每周是两个半天的表演课,所以学生天天都是在编故事,不过是用戏剧场面的方式表现的。后来大家总结也都是觉得在表演课上学到的东西比较多。到了双人和多人小品的时候,因为当时提倡工农兵嘛,所以我们都是一天到晚钻图书馆的报刊阅览室,翻短篇小说找故事,什么地主放火烧粮库啦,下毒啦。

我后来带本科班的时候把这个课程改成了“导表实践”,不一定要自己演,可以找同学来演,算自己的作业。这个课程的好处在于避免磁带和胶片给同学们带来的大量技术工作的限制,一学期一个10分钟或者5分钟的作业,剧本老被老师否,好不容易通过了,拍完了,剪到期末就这么一个小故事,我们那儿可能三个月里讲了30个故事,每个故事的优点、缺点也都被分析过了,构思能力锻炼得更充分。导演系每年都有话剧演出,结果因为我们那会儿都不太要求“声台形”了,演出的时候差不多所有人都说话不清,好在每个班总有几个会演的、嗓门漂亮的,所以也能凑合看。“文化大革命”前导演系的话剧演出比表演系强的就是不照本宣科,比如表演系排《雷雨》就按着剧本演,顶多删减一下;导演系肯定改得一塌糊涂,肯定十分电影化,要不断地灯光换景啊,本来他一场戏我们搞成五场戏,加一个旁白的人啊什么的,做一些处理。老师也很提倡这种,其实演得也不错。我们排过的戏比如《三里湾》《为奴隶的母亲》,片段排过《阿Q正传》,也有外国戏,契尔卡索夫的。我还排过《枯木逢春》的片段。

再有我们还上剧作课,我回想起来也是按苏联那一套系统,讲剧作元素。我印象最深的就是“人”,“人物形象”,教我们的老师是女演员石联星,凌子风导演的夫人,演《赵一曼》的。我们的很多老师文化都不高,大都是新中国成立前就参加话剧或者电影演出的,没怎么正经上过学。石老师上课就特别逗,抱了一摞苏联画册,“首先,要人物形象,怎么描写长相”,然后就拿出一本画册,给我们看肖像,红军的啊,农民的啊,“你们看怎么怎么有性格啊”,然后让我们去写。我们说这都是外国人啊。后来有个练习很不错,那天下午所有人都去了北京火车站,在候车室转悠了一下午,观察生活,回来每个人都得写,要用文字描述出一个人的年龄、职业、历史——比如一个伤疤啊什么的,后来每个人都写“有一个伤疤”。好处是要求你很细致地观察人物外在形象。不过后来剧作又换老师讲了,剧作元素,有什么声啊,光啊,运动的元素啊,再有就是戏剧冲突那些了。不过这个在剧作上没多用,因为我们小品一天到晚都在那儿强调戏剧冲突。我回想起来剧作课上得挺弱的,没讲什么,不过在小品过程中我们天天都在编剧,只不过没有用剧本的方式去写。

再有,当时还教爱森斯坦的“蒙太奇课”,实际就是分镜头课或者剪接课。当时特别强调蒙太奇的功能,不是很讲究技术的东西。不是怎么接得顺或者流畅,剪辑点怎么找,我记得当时老师根本没有提过这些事儿,因为觉得导演不需要去管剪接的,导演主要是镜头构思、镜头语言,怎么用镜头说话,象征蒙太奇啊,比喻蒙太奇啊,交叉蒙太奇啊……当然最早还是从景别等开始讲起。

我们班招进来是23个人,老师能有十四五个。我们的主任教员是干学伟老师,再加上教剧作的石联星老师、教蒙太奇的徐谷明,还有教表演的师涛这几个是老教员,再有江世雄、王心语这些刚留校的,老师一大堆,刚留校的老师们一边听课一边做分组练习的指导。那个时候管理特别规范,得试讲好多回,写好多讲稿才能开课呢。

绘画分析我记得也很清楚,从对苏联油画的分割练习开始,列宾他们的画比如《伏尔加河上的纤夫》,我记得我还分过一幅画叫《意外归来》,家里有一个老太太,门口回来一个流放的革命者,很惊讶的那种。这幅画是个全景,要求分出五幅图来。无非是做景别练习了。现在我们发展成照片蒙太奇,10幅照片讲一个故事,导演系一年级现在还在做这个练习。

到了高年级,我们要求干学伟老师给我们讲“风格、样式”,干老师讲得感觉都是苏联专家的讲稿里的,比如分析《罗密欧与朱丽叶》,第一场戏谁在哪儿说什么话,有点像罗姆那种,对一些古典名著进行分析,说这里面有画面、这里面有蒙太奇。

其他还有一些文学修养课,讲一些文学名著。我记得那个时候讲《红楼梦》《西厢记》都是大课,余倩老师讲《西厢记》就讲了一个月!还有就是当代名著,比如“三红一创”。

问:您上学期间要拍作业吗?

答:那个时候作业基本还都是舞台作业,想方设法让我们用胶片。我们班在二年级的时候拍纪录片,16毫米,在摄影系“摄60”分一个人合作,用Bolex的摄影机,给大概200米的片子,选一个题目去拍,我那组是去郊区一个养猪场拍了一个星期。我都忘了拍的什么了,回来冲出来之后剪辑,每个人都得拍,算是有个机会用胶片吧。

接下来拍了35毫米的黑白默片,这不是人人都有机会,也得先报方案,然后竞争上来大概有一半人能拍吧,然后找一个没有选上的一起联合导演。我拍的是一个老头在街边修鞋,小儿子大概五六岁,题目就叫《鞋》,可能就是偷人家的鞋还是把人家的鞋给扔了,老头教育儿子的事儿,我都忘了内容了,但是我那个小台本我记得还在。摄影系也参加,我记得摄影系老师带着我们去选景,因为写旧社会嘛,选的是琉璃厂那块儿,给我们讲这个角度可以全景,那个角度拍特写什么的。我们班同学演的。剪接完成后放一次。这是三年级的作业。

然后就该准备毕业作业了。毕业作业做得最多的是“56班”,他们一共拍了三个半小时的作业,有一个还不错,叫《父子俩》,吴贻弓他们拍的,各种配乐、合成都做了。“58班”“59班”都没拍完,只有几个片段。那个时候老是下乡,我们班在三年级的1月,全校都去搞“四清”了,前后折腾了11个月。所以基本都给耽误了。

问:这11个月都干吗了?

答:哎呀,我们很忙的!分到各个组里去跟着农村干部,一队一队地清查“四清”。我四年里就这11个月没上课,中间每年还都有学农学军学工,我记得有一年我还带过一个组,在北京锅炉厂劳动过一个月,还有一年到哪个农村去待过一个月,教学计划经常被打乱的。“四清”回来到我们毕业已经剩下不到一年的时间了。后来学校就决定只拍两个毕业作业。一个用我们跟“表61”的演员,因为那时候我们导演系学5年,表演系学4年,导演系除了“56班”学制都是5年,因为“导演系的课太多”。我们跟表演系排了一个话剧,独幕剧——《下班前后》,写一个邮局的女职工,很优秀,还有一个“老保守”,老师们觉得这个话剧不错,歌颂社会主义邮局,就拍这个吧。我就在这个组里,有棚景也有些外景,最后拍成了一个半个小时的故事片。另外一个是詹相持他们那个组,他们自己写了一个农村题材的故事,叫《贫农的儿子》,写一个贫农的儿子怎么跟地主斗争的故事。我们组大概有11个人,我印象很深的是,因为我是组长,大家讨论分完镜头最后一算,每个人可以“执行”28个镜头,就是这28个镜头你喊“预备”“开始”,其他人就分工当助理什么的,十几个人呢,拍“谁谁谁的镜头”时候不能捣乱,所以也挺滑稽的。当时那个氛围就是集体主义精神,而且它又是个话剧,他们都在舞台上演过的。

我们班等于就是两个组,算是完整地参加了毕业实习,跟“58班”比,他们大概是两三个人当导演,一共拍了三个,其他人都不参与了。我们干脆就是十几个人“联合导演”。在胶片紧张而且还没有录像的时候,要让人人都当导演拍戏是个特别难的事儿,等于我们最后是三个层次的实践:舞台上的、纪录片的,还有最后这个胶片的毕业作业,使得大家获得了操作的能力,还是实在的。(https://www.xing528.com)

问:那个时候您看教学片吗?

答:当时有两种途径,一个是学校每周放两次电影,有新片也有资料馆租来的,学校有一个小放映间,大概二三十人坐,放的全是《夏伯阳》《土地》《母亲》这种苏联流派的,包括《战舰波将金号》,因为莫斯科电影学院送给电影学院一个拷贝,当时学校有个小库,整天调来给学生放。后来“文化大革命”后捐给资料馆了。我印象最深的就是放映厅门口有一块小黑板,上面写着比如“明天下午两点钟放《夏伯阳》,这是本学期最后一次放映”。除了苏联电影,那个年代社会上公演的电影除了好莱坞,全世界哪个国家的都有,巴西、阿根廷、墨西哥啊,都是译制过来的,营养还是比较丰富的,也会到学校来演,我们主要是到影协礼堂看这些电影,先放的时候北京电影学院的学生就可以去看。有很多很漂亮的黑白片。

问:那个时候北京电影学院在哪儿?

答:小西天啊,就是现在中影集团那儿,他们现在那个门就是过去我们的大门,进去那个楼是办公楼,后面那块儿现在是资料馆的地方,就是礼堂,两边还有四个表演教室,导演系和表演系各占两个,再往后是摄影系和工程系。工程系当时是学摄影机械和胶片的,还有美术系。“动手为主,在实践中学习”,是苏联传下来的,到今天还是这样。不过还要看电影,主要还是靠公映时候看,要拷贝那个时候基本都没有机会,我是直到沙河的时候,拷贝拿过来演,第二天才还回去,我才到放映间去看过,记得是《冷酷的心》[Corazón salvaje,1968,导演:蒂托·戴维森(Tito Davison)],有个女人临死前脑海中快速闪回的段落,我仔细地看了每个镜头大概是几格。当时因为拍得特别少,大家也不太熟悉剪接的工艺,只知道“蒙太奇理论伟大”,也没太关心这个。

问:现在回头去看,您觉得“文化大革命”前的导演教学有什么样的效果呢?

答:“文化大革命”前教学的好处是,虽然政治运动那么多,但它还是按规律用两条线,让学生通过动手学到了一些能力,还有就是看了一些现实主义的东西,苏联的、中国的,当时因为我们的老师都没怎么拍戏,张客老师50年代在上海拍了几部戏,后来调过来就拍不成了,上海电影制片厂的第一部戏《农家乐》就是他拍的,干学伟老师在长春电影制片厂拍了《内蒙春光》,也就是《内蒙人民的胜利》,后来服从领导安排就过来了。老师们中间也老想出去拍戏,干学伟老师就是后来借调到北京电影制片厂去拍《小二黑结婚》了,张客老师也是最后一年被借调到珠江电影制片厂拍了一部戏曲片《红叶题诗》,带郑老师那班的周伟老师以前是科教片导演,中间也被借调去拍了一部叫《新队员》的儿童故事片,当时很强调老师既要奉献,又要有实践经验。

还有一个事情我觉得也是苏联那边来的,也还是一个好事,有淘汰制。招生那个时候就说清楚,学习一年之后不适合学习艺术的就要淘汰。我们班23个人,到毕业19个,有两个彻底被退学回家了,有两个转到编剧去了。按苏联专家那个教育系统,艺术教育是要有选择的,光靠考试不准确。这个到后来咱们学校就特别难执行。

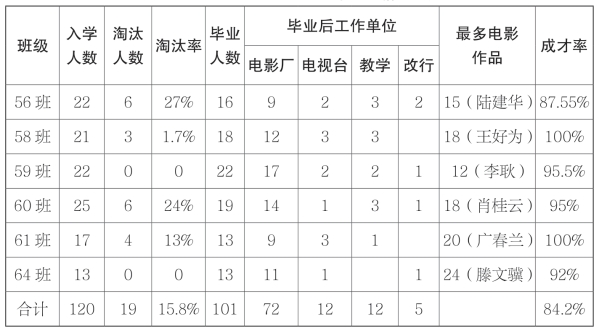

“文化大革命”前的导演教学没有持续多长时间,从1955年开始,到1966年,基本是按照苏联模式来培养老师和学生,这6届的成才率特别高,将近90%的毕业生在“文化大革命”后都当了导演,我还统计了一个表(见表1)。

表1 1956—1966年导演系毕业生情况概览表

说明经过了那个训练,不管招生上来你聪明不聪明,都能基本掌握这个技能,再加上那个时候还是计划经济,“文化大革命”后的10年在计划经济体制内的制片厂,你职位是个导演,总得给你部戏拍,所以“成活率”比现在高多了。区别就是艺术生命的长短和作品的多少,每个班里拍得好的和拍得多的都只有三五个人,大多数都是拍了一两部戏,这个还是很正常的。

问:如果做一点探讨的话,“文化大革命”前您受的教育都是用戏剧表演进行的,那么电影思维是怎么建立的?

答:我觉得,在我们上学那个时候,传统的电影还都是戏剧式的电影,比如好莱坞的电影也是台词很多的、戏剧冲突贯穿的,主流的电影都是这个套路。世界范围内的艺术电影,就是特别强调艺术个性的电影,也是在五六十年代才个别地开始出现,苏联也是在“解冻”之后才有一些导演走这个方向。我倒是觉得表演学斯坦尼,剧作学三幕结构矛盾冲突对学生没什么害处,但是蒙太奇理论一直还是主导的,直到“文化大革命”后才看到巴赞啊、新浪潮啊,这之前我们最多也就看过《雁南飞》《伊万的童年》,还有格拉西莫夫的“知识分子三部曲”——《湖畔》《记者》《人与兽》,突破了传统的戏剧式的电影,接近生活。再早还有杜甫仁科最后那部《海之歌》,诗电影。不过就是有些人接受的多一点,有些人接受的少一点。

问:那可以说当时的教学不太关注电影的形式而更关注其戏剧性?

答:我们的老师戏剧出身的特别多,他们很讲究舞台效果,而不是镜头效果。实际上在学习那几年我们也很难想象镜头的效果,因为没拍过什么电影。比如田风老师是从辽宁话剧院调过来的,他来跟我们排戏大家都觉得收获特别大,因为他是教你如何使用舞台造型、灯光、调度来突出节奏。当时我们看电影的时候也没有怎么想到“电影化”的问题,更没有想到怎么样才能有个性,新浪潮或者“生活流”的东西都要等到“文化大革命”后才大量看到,并接受他们的理论,要摆脱这种假模假式的东西,要更风格化一点,等等。形式嘛,其实早期也有,比如《战舰波将金号》或者普多夫金的《成吉思汗的后代》(《亚洲风暴》,Потомок Чингиз-хана/ Storm Over Asia,1928),还有《喀朗施塔德》[《我们来自喀朗施塔德》,Мы из Кронштадта/We From Kronstadt,1936,导演E.吉甘(Efim Dzigan)]也都特别强调单幅构图、光影作用,等等。

我们的老师们不像今天的老师,对风格、电影感这些这么敏感,“文化大革命”前毕业的人你要一问,肯定首先是戏剧冲突、结构,人物丰满不丰满,人物性格、人物关系准确不准确,独创性比较少。所以“第四代”在艺术风格上就不如“第五代”那么有锋芒,现在来看“第四代”的作品,内容比“第五代”结实,但当时就不如他们那么轰动,你现在回过头去看《黄土地》或者《红高粱》,形式当然很丰满,但是内容上就比较有问题。我们这代人“文化大革命”后就老被批评“形式上太闭塞了”,所以张暖忻写了《谈电影语言的现代化》,主要就是要接受比如时空交错啊,像用彩色黑白混合的,《小花》《苦恼人的笑》都做了这个尝试,但是我们又甩不掉在内容上受的戏剧到文学的传统教育。“文化大革命”后,我们有个十年的边学习边创作的时期,戈达尔、特吕弗这些都是我们看了,再放给“第五代”他们看的。像生活流啊这些有些人追得比较厉害,不过我还是蛮传统的一个人。

问:那么苏联体制或者“社会主义现实主义”对中国电影教育是不是有某种内在的影响?如果说存在一种中国版本的社会主义现实主义,那是“工农兵文艺”吗?

答:应该是吧,我们印象最深的就是日丹诺夫的那个提法“典型环境中的典型人物”,“这个环境很真实,但是它典型吗?”如果这是我们的阴暗面,不是我们的光明面,他就可以说它不典型,不要写。或者这个人物身上的优点不那么光彩,他是真实的,但他就不典型。所以当时给我们印象最深的就是什么事都可以问一句:“它典型吗?”于是就让你这么写不能那么写。

问:当时老师们也会这么讲吗?

答:剧作和电影理论这么讲,其实即使是“真实不真实”也有一个阶级观点在里面。那个时候作业倒从来没有被老师说“反动”,因为首先学生们选的故事就不会太过,再一个是从经典作品里选一个片段大家都无话可说,比如《雷雨》《日出》,里面有乱伦,排了也没有关系。

问:您是1965年毕业的吧,后来呢?

答:后来就留校了,我们班留了我跟詹相持两个,乌兰是分到了中国农业电影电视中心,后来因为他们老下乡,说不要女的,她就也留校了。我们班长春电影制片厂要了9个呢,上一班就是韩小磊他们班,北京电影制片厂要了七八个,所以我们这班北京电影制片厂就不要了。

问:教了一年书就遇上“文化大革命”了吗?

答:没有啊!我们实际上是1965年年底才正式上班,一上班就跟着文化部组织的演出队去三线铁路慰问,北京电影学院就跟电影乐团组了一个团,他们出乐队,我们出表演系学生和老师,然后就把我跟詹相持老师调过去给他们当导演,排一些独幕戏啊什么的。然后我们就去了三个月,然后“文化大革命”开始,5月就被调回来了。留校也没啥事儿。然后1971年全校师生下到白洋淀部队待了三年,除了种稻子就是搞运动。再后来我实在待不住了,我就让我妈给上面写信,我就被调回来去了“五七艺校”,再后来就调到北影厂拍样板戏,跟了谢铁骊导演的《杜鹃山》,再后来是《海霞》,在北影厂待了一年半,最后就调回北京电影学院来了。

受访者:谢 飞

采访者:王 垚

【注释】

[1]原载于《北京电影学院学报》2015年Z1期,17-23页。收入本书时有删节。——编者注

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。