十二铜表法(The Law of the Twelve Tables)规定:人民福利是最高法律(salus populi,suprema lex)。人民的安全是最重要、最高级的法律,其他一切法律为其服务。理由如下:

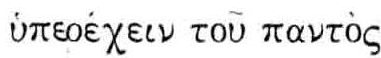

1.从起源意义上讲:在神的管辖之下,如果人民是法律和君王的选立者、根基和推动力量,那么,人民安全便是最主要的诉求。而且,他们的安全必须远在君王之上。原因的保障,特别是普遍原因的保障肯定要比个别人的安全更为重要。正如亚里士多德所说[1]:“整体大于局部。”( πέφυκε τò μέρος

πέφυκε τò μέρος )结果也不能先于原因。

)结果也不能先于原因。

2.就最终目的而言,如果律法、政治、治安官与当权者都以人民的益处为目的(《罗马书》13:4),指向他们的属神与虔诚状态下的安宁而愉快的生活,那么,这就是最高法律的立场。因此,这一点比君王更重要,因为目的比导致此目的工具更重要。目的是工具之善性的评估标准。如果某位君王是善的,那是因为他为人民的安全生活贡献巨大。所以,人民的安全更为重要。

3.就限制而言,在人民安全受到威胁时,法律就丧失其力量。如果法律与君王对人民带来毁灭性的影响,它们就当被废除。暴君与恶人对此也心知肚明。

4.就圣者意愿而言,作为统治者的摩西寻求神子民的安全。不然的话,他情愿将他的名字从生命簿上抹去。大卫祷告说:“吩咐数点百姓的不是我吗?我犯了罪、行了恶,但这群羊做了什么呢?愿耶和华我神的手攻击我和我的父家,不要攻击你的民,降瘟疫于他们。”(《历代志上》21:17)这便是这两位圣者的意愿。对象本身才是真实的。神子民的安全和快乐要比摩西的拯救与大卫的性命及整个王室重要得多。

我要对他从弗恩博士[2]那里偷来此观点进行反驳。他本就没有任何想法,他说[3]:臣民的安全是政府法规的首要目的。但是,对于君主制政府而言,这并非唯一的、完全的目的。君主制政府的全部目的在于保障君主与人民的共同安全。为保障他们的益处,君王需分摊他的法律。臣民则需要以他们的顺服、行为等来竭力完成君王的安全、荣誉与快乐。如君权受损,人民的安全将变得不可能。

驳:这位教士该证明政府的另一半目的,即为什么王需在国家之上?他的安全与快乐又怎么能与人民的安全等同?这的确是一个全新的逻辑:同一个东西既可以是手段也可以是结果。问题是:对高贵的君王而言,要使其如此愉悦会是一种什么样的政府目标?对此,这位教士说:立那些可为王的人为王,使那些可愉悦的人愉悦。那么,是这为王之人要履行这一政府目标吗?他是否承担他那王者之肩上的重担?为着这目的他不仅要使人民快乐,也要使他自己富有且在他的弟兄那里享有荣耀?我想答案是否定的。他的职责应该是喂养神的子民。如果他意欲使自己获得荣耀,这种打算就是作为君王的个人意愿,或者说是具体操作者的意愿(intentio operantis),而不是君王的意愿或君王之工的目的(intentio operis)。君王作为王在形式上和本质上是“神的佣人,是与你有益的”(《罗马书》13:4;《提摩太前书》2:2)。他只能是作为手段,而不是目的,且不能寻求他自己的利益。我认为,神在最初选立王时对此明令禁止(《申命记》17:18—19,26)。从职分上讲,他是佣人。他也可以因着他的工为自己攒得名誉和财富。但是,他必须首先喂养神的子民。这位教士却宣扬人民当为君王的荣耀和财富服务。我只赞同人民可以荣耀他们的王。问题在于:是民是否应以君王和他的政府为工具来荣耀君王?我想答案是否定的。人民顺服于君王,受统治于君王的目的是“使我们可以敬虔端正,平安无事地度日”(《提摩太前书》2:2)。神给予君王的目的就在于人们的益处和安全。

教士[4]:用君主制政府的一部分目的来质疑其另一部分的目的,即用臣民的安全来限制和削弱君权与王者特权,这实际上是一种分裂的说辞。如果君王不快乐,且没被赋予作为头的全部权力,身体肯定也好不了。即使是反君主制主义者也承认,百姓起初将他们的性命与财富交付君王统治下,乃是因为他们没有足够的智慧和能力来实现这一目的。于是,他们授予君王以荣誉与权力。没有这权力与荣誉君王便不能完成其职责。对此,君王并没有选择的余地。他只能竭力来实现这种目的,即他个人与他的子民的快乐。百姓的安全寄托于君王的安全,如本性的性命寄托于灵魂一样。虚弱的政府与无政府状态只有一步之遥。清教徒也不赞同,最痛苦的存在比虚无好。经上所说正好与之相反。有些从未诞生的东西要比已存在的东西好。所以,暴政比没有政府好。

驳:1.他不知道诡辩论者的逻辑。他们称这种论断为断章取义。君王的荣耀并非君王政府的目的。君王只应追求国家与教会的安全,而非他自己的。如果他要追求他的一己私利,他便向暴政迈进了一步。

2.当这位教士指责我们以百姓的安危来摧毁君王时,他显然在撒谎。弗恩、巴克利、格劳秀斯等人说只有那些饥饿的学者才如此推理。这位教士是从哪里抄来的这一观点呢?即百姓必须要受到保护,这是最高法律,因此,必然毁掉君王!魔鬼和这位教士都不能将这屎盆扣在我们头上。我们的推理如下:当君王无法竭力实现他王位的目的之时,反而借着邪恶的内阁,将法律、信仰与国家的道德都颠覆。此时,自由的国会就当与君王一道来保卫人民的安全。这是根据神在将他们立为个支派的首领时的诫命。如果君王拒绝与他们一道来捍卫人民的安全,也拒不履行他的义务,我看不出来:在神面前,人民如何不能在良心上也拒绝履行他们的义务?

3.这位教士将人民以合法的自卫战斗来抵制君王说成是对头的摧毁。这种言论只能出自那被逐出教会与将自己奉献给撒旦之人的口!

4.君王的安全与快乐亦是我们的最高追求。这种快乐并不是叫他去毁灭他的臣民、颠覆信仰、武装那屠杀了二十多万无辜新教徒的教皇主义者,而是要他去保卫他曾宣誓要捍卫的真正的信仰;也不是要他举起武器对准这些将君王看作普通人的人民,而是要对准腐蚀君王灵魂的狡徒。

5.所谓的王者特权就是神所命的君主制的终结。它既不能被圣经与法律所认可,也不能被理性所承认。

6.人民要捍卫君王与其他法官的安全。国会一旦被毁,它本是来制定法律与立王的,人民也就不能确保安全与自由地服侍基督,亦不会快乐。

7.说人民在起初必然性地将自己交与了君王,这是一个谎言。经上告诉我们,宁禄兴起之时,世上本无王。各家族的父亲长者(他们并非王)一直统治着世界。

8.并非因为智慧的缺失才造就了君王与法官(在众人与百姓那里的智慧显然比一人所有的智慧大),而是因为人本性的堕落与冤冤相报才有了君王与法官。

9.君王当使用适度的权力且在其他官长的协助下(《民数记》11:14,16;《申命记》1:12—15),规划好人民的安全问题;而不是将这个问题交由一个手握绝对权力的人来处理。一个罪人的头不可能盛得下这么多的新酒。极权就是这样。

10.君王别无选择,只能真诚地、小心翼翼地为他自己与百姓的快乐竭尽所能。这种说法纯粹是阿谀奉承。这就等于是说,君王是天使,不可能犯罪,也不会渎职。犹大国与以色列国的众君主中,有多少是如此呢?所有那些称职的君王都在金环中记载了下来。

11.人民的安全确实依赖于君王。但是,人民绝不会接纳那想象中的王者特权。

12.弱政府意味着君主只拥有有限的权力,但比他自己本身有更多的权力。这其实是一位强大的君主。这样的政府离无政府的混乱状态相去甚远。

13.我无法理解这位教士的意图。他的老师亚米尼却有言在此[5]:“那些受到诅咒、接受永久折磨的存在物是毫无益处的。不存在要比接受永久折磨好。”他们的这种主张实际上是对神的永恒抛弃之教义的一种背叛。在这一点上,我们认为,对那些遭受神极度谴责的生命存在而言,不存在更好,如犹大。但是,我们并非将存在与非存在普遍意义上来做比较。如可鄙事物的存在是为了彰显造物主的绝对自由与权威。他要用那有罪的器皿来荣耀他的公正与权能(《罗马书》9:17,22;《彼得前书》2:8;《士师记》5:4)。这些存在是神的谴责,也是他那神秘智慧的残酷惩罚(以此来避免对那绝对纯洁与神圣者的亵渎)。他也借着这亚米尼派的邪见来继续他对某些生命与存在的惩罚,给那永恒的地狱增添燃料来宣扬他公正的荣耀。这位教士理当对自由恩典之公敌的亚米尼致敬!只有如此,他才能推出,人民拥有随意生杀(《但以理书》5:19)的暴君要比无君主好。君主若少了他作恶的绝对特权与权力,他便会沦入可遭惩罚的凄怜之境。保皇党的法理基础是:(1)君王如果没有用破坏与毁灭的不可抵抗的绝对权力,君王便不是王,仅仅是一个蹩脚与可悲的法官。(2)如君王不能享有无上与无限之暴君权力,这权力可欺压贫困无助之百姓,也可摧毁神国的山丘;那么,君王便不能高兴,人民就不能得救。君王也不能对那有需求者实施拯救。这些殿上的乌鸦吞噬世上君王的灵魂,要比那自然界的乌鸦与秃鹰残酷得多,它们吃的仅仅是尸体!

奥所里的威廉主教在回答“人民福利之上”(Salus populi)时,说:“君王除了要尽心照料人民的安全外,别无智慧可言,因为一损俱损、一荣俱荣。”李泊思(Lipsius)说心灵长时间遭受压迫是不好的。押沙龙造反时就被说服,认为这世上本无公义可言。这位可悲的教士跟着他的步伐,长篇累牍地宣扬所有的益处、生命、仁慈与名誉都依赖于君王的安全。君王就是我们鼻孔里的呼吸,就是抚养我们的父,就是我们的头,就是那拐角的石头与法官。教会与国家里所有的混乱并不是因为没有法官与政府。无人会如此愚昧地这么去想。真正的原因在于:1.他们想要无瑕疵的政府。2.贵族制就是脆弱的,无权力可言;就更别说祭司了。他们要么不能侍奉神,要么就不值得敬畏(《何西阿书》4)。士师(审判者)的年代也是如此。祭司和士师(审判者)在流氓民众那里摇摇欲坠,无法实施统治。因此,最符合圣经的说法应该是:君王的健康是人民最高的拯救(Salus regis suprema populi salus)。君王的安全与特权是人民最安全的庇护所。正如《何西阿书》(3:4)与《耶利米哀歌》(2:9)中所记载的那样。

驳:1.问题的关键在君王的权力(而不是指他的智慧)是否不受任何法律的制约?

2.这谄媚的教士也当知道这世上蠢王比智慧之王多。许多君王甚至受拜偶王后的误导,以亚哈之名毁了自己,以及他们的后代和国家。

3.人的拯救与快乐在于赞美基督的王位与福音。因此,君王与每个人都当赞扬他的王位。让他们去掌管无限制的权力吧!不受法律约束,任意妄为,君王绝对至上!他们自己的智慧便是带领他们通往天堂的律法!

4.现在的不列颠人并不是押沙龙带领的疯狂的不满者,对新教徒毫无公正可言。不列颠充满了对教皇主义者、天主教、亚米尼主义等的纵容。拜偶行为在不列颠大行其道,得到当局者、议会与教会集团的授权。公正与信仰的保障遭到抛弃、抵制与挤压。

5.这位教士将王理解为君主,如扫罗一般拥有绝对权力的君主,而非法官,这是错误的。在士师(审判者)年代,以色列并没有王,统治形式直到撒母耳晚期才发生改变。

6.这位教士辩解说,他们有法官。我选择相信神而非他。人都在行自以为正确之事,因为无人将那作恶者绳之以法。以色列国王的统治在某种程度上是出于实际需要,而非缺少一位他们本该有的最高法官。他们的统治是松散的。这并非因为他们缺少一位王。经上已明言并无这样的统治。

7.我认为,那适中的受限制的君主制是受人尊敬的。如果说那绝对的无限制的君主制比贵族制优越,只要保皇党能证明这种绝对的统治是来自神的,我便恭敬之。

8.我不认为现在的贵族制是脆弱的,因为神高调地认同了贵族制,并且称之为他自己对其子民的治理(《撒母耳记上》8:7)。滥用贵族制权力而使其削弱并非其目的,况且这滥用不会超过君主制权力的滥用。

9.这位教士认为,《何西阿书》第4 章明言,以色列人以前确有祭司与法官,但他们被过度敬畏了。现在的情形亦如此。他本该援引《何西阿书》(3:4)这节经文。但是,他却迷糊地做了上述的引用。这里说的是敌基督的祭司过度地、超出世界承受力地被敬畏。我认为,受限制的王是不会被过度敬畏的。他得到了神的律法与人为法律的赞同。

10.君王的安全不仅仅是纯粹的安全问题,它亦是对教会与信仰的一种祝福。但是,凭这句话,这位教士与他的同伙们就该在太阳底下被绞死。这实际上将君王引向了摧毁自己与新教子民的路上。通过攻击法律与信仰的随意、不受限制的权力而得到君王的安全与荣耀,实际上是毁灭人民。它不是人民的安全,也不是君王灵魂的安全;而这些恰恰是作为神祭司的人该真正关怀的东西。

这位教士突然转而攻击博学的、令人尊敬的奥布瑟维特(Observator):人民的安全是最高法,因此君王要义务性地实现他所有臣民的快乐。奥布瑟维特并没有这样的引申意义:君王,作为王,可以将一些臣民送上绞首架,尤其是爱尔兰的叛党与那些血腥的作恶者。如果一定要如此,这位教士需要让神圣的神严峻无情:即使是那最为慈悲的父也无可能让每个人都实际地得到快乐!君王坐在公正与审判基础之上的王位,就当朝着实现他所有善的子民的快乐的方向努力,这才是那受人尊敬的奥布瑟维特要表达的意思。

他的第二项辩解实际上是对他之前言论的重复。我已在我的那本共计94 页厚的小册子里做出了反击。我从未见过如此空洞的重复,对一件事要重复二十遍以上。有一点需要回答,他说(p.168):“君王与他臣民的安全,道德上可以当作是一回事,如身体和灵魂结合而使人活着一样。”(https://www.xing528.com)

驳:这个逻辑相当诡异。君王与人民被连为一体(ens per aggregationem);而且,王是一个道德性存在,人民是另一个道德性存在。父与子,主人与奴隶是否也拥有同一个道德性的存在呢?这位教士在谈论一种存在,那么他必定指我们王的政府就等同于新教徒的生命、安全与快乐了;就是这个政府在不久前还是教皇主义者、亚米尼派、拜偶者的政府,他们割掉人的耳朵与鼻子,驱逐与监禁反对天主教的人,将教皇主义者武装起来残害新教徒,宽恕爱尔兰的流血事件;恐怕这样的政府很快就要被人民推倒。生命与死亡、正义与非正义、拜偶与虔诚的敬拜都合二为一了,好比这位教士的身体与灵魂本质相同一样。

这位教士的第三个论点也只是老调重弹。王者行为其实就是义务与责任的行为(奥布瑟维特语)。所以,称君王行为是恩惠是不恰当的。我们并不需要为君王的谦恭而感恩戴德。父亲对子女所行的是本性义务与恩典,但子女对父母当心存感激。人民对法律意义上优秀君王也当如是。但是,这仅仅是在礼仪上当如是。奥布瑟维特说,君王并非人民集合体的父亲;说君王是他们的儿子更好些。人民是造王者。谁来选立王?答案是:国家立王!神立王!

奥布瑟维特说得很对,人民的弱点并不等于君王的强项。这位教士说:对啊!他说过,王赐给了人民,是不会消失的。他的理由是(p.170),君王在信任中从神那里得到的,君王不能丢弃它;要夺走它就会亵渎神圣。

驳:如果君王的王权是直接受神的委任与浇灌,如以利沙作为先知的灵一般,那么,他必不可推卸肩上的责任。保皇党梦想着神直接赋予王权,给王冠配备功能与权力,但他们找不到任何圣经依据。如果君王是通过人民的赞同而间接从神那里获得王权,那么,任何一丁点权力都来自人民就毋庸置疑了。权力既是烈酒,又是伟大的嘲弄者。他们知道一个软弱者的大脑能承受多少。权力并非从天而降的直接遗产,而是从人民的生来权利那里借来的。他们可以因自己的益处出让它,也可因有人滥用而将其收回。这位君王将在良心上拥有这高于法律的权力,做梦也想讨伐和摧毁英伦三国。然而,教士们真正想做的是:推动君王、王室、荣誉、臣民和教会去服务他们的被咒的教皇。

这位教士[6]企图用反复强调的方式来封堵读者的心智。他宣扬:君王的统治必须要在人民的安危与他自己的安危和权力间寻求平衡。

驳:为王之人该如何行事,他该以人民的福祉为行事的标准。君王就是人民的亲人。他当为神子民的益处奋斗。当然,他也可寻求自身的快乐。这位教士说得更远。他认为,人民的安全也包括君王的安全,这是由“人民”(populus)这个词所规定的。他居然从帕斯拉字典(Passerat)中偷出这些粗糙滥造之词来佐证他的言论。他父亲肯定会因这夸夸其谈的词源学而用皮鞭抽他。

这位教士接着说[7]:最高法不能居于王者特权之上。君王特权才是真正的最高法。同理,法律不能在王之上。罗马教廷的民主拥有法律之上的至高权力,能立法亦能废法。他们会以此来胁迫君主,从而毁灭君权吗?!

驳:此论亦是从斯巴拉多主教、巴克利、格劳秀斯等人那里抄袭而来,极易反驳。人民的最高权力由自我保护的本性之律规定。它在一切人为法律之上,也在君王之上。它用来规范君权,而非毁灭君权。如果这种庄严的无上权力在君王产生之前只存在于人民中间,由此可以推出:1.君王不会因人民的自由选举而丧失这一权力。选出君王是为了人民的益处而非害处。因此,他们必须习惯地、有效地保护这种权力,即使君王还健在。2.这一庄严的无上权力并非仅属君王。3.当人民事实上有了这最高权力后,他们便可以立或废王。这些都是这位教士所极力否认的。

他继续说[8]:这最高法律(当然,这也是从斯巴拉多主教、阿尼索斯、格劳秀斯等人那里偷窃而来)拔高的是君王而非民众。这里的意思是,某些时候,君王必须能行使一些主观独断的权力,并非要满足人的个人利益,或者违反法律而保障个人利益,而是为了保全国家和公众整体,践踏所有法律。比如,外国势力突然入侵本国,且威胁到了君王与国家的存亡,如同医生切除感染肢体以保全整个身体免遭损坏。在国家处于极度危险的境地,独裁者有权根据其自身的独裁权力来决定是战还是和,是生还是死,等等。不用与他人协商,更不用听从任何人的命令。

驳:1.这并非什么主观独断之权力。它在本性上是捆绑并附属于这最高法律,即人民福利。在此,君王违背的并非法律本身,而是法律条文,为了人民利益这一最高目的条文。如在外科医生那里,并不是说医生有在外科医术之上的特权,而是因着实际需求,必须切掉感染的肢体。所以,君王救其子民脱离危险并非是借用独断专行的权力,而是在强迫式的人民安全之法的要求下,他必须这么做。相反,如果他拒绝如此行,他便成了害死民众的凶手。2.君王可以根据人民安全的实际情况来断定是否依据法律条文而行事。好的法律不会相互抵触,即使他违背了某些法律条文,也不代表他就忤逆了法律。如果两万叛军入侵苏格兰,君王可命令全民反抗,即使依据国会的程序,他不能下达此类的命令。这里,君王命令全民反抗来保卫人民的安全,他并非依靠他所有的、不能转借他人的君主特权。

(1)为君王及其不可让渡的特权之辩护的杂音如此响亮!不列颠的王在这种情况之下其实什么也没有做。其行为正好与之相反,他带领英格兰的军队来侵略苏格兰。本性之律呼吁我们抛开君王全部起来反抗。

(2)君王发出这样的命令并非一项特定的明文法律。他只是作为一个人,作为整个国家的一分子,来如此命令。本性之律(其中并不包含这样的特权)促使他如此行。与其他国人一样,本性关心整体。

(3)这位前所未闻的法理学家真是黔驴技穷了(他也是这样骂苏格兰人的):法律是为个人利益和好处而制定的。离开人民福利,法律就不是法律。

(4)国难当前,如果君王只考虑个人的安危,对其他国民造成损害,这显然是错误的!国难当前,好的君王应该想到牺牲自己来换取国家的得救,如大卫那样(《撒母耳记下》24:17;《出埃及记》32:32)。例如,皇帝奥索和英格兰的理查德二世(Richard Ⅱ)就得到了人民的普遍赞扬,为了避免国家血流成河,他们宁愿放弃王位。这位教士实际是在教唆君王可以越过本性之律,屠杀成千上万的无辜之人,摧毁基督的教会以及英伦三国,以保卫那毫无价值的、虚幻的君王特权。

1.毋庸置疑的是,君王特权以及行善恶的绝对权力必须受到某项法律的约束,该法以人民的安全为目的。大卫唯愿瘟疫将他的性命夺去,那样他的王者特权与以色列民的性命也都得到了保护(《撒母耳记下》24:17)。特权用来行善,而非作恶。可以说,特权就是用以保卫法律与人民的工具。

2.特权既不是行善的权力,也不是作恶的权力,更不是行善作恶之权力。如果第一项成立,那么它必须受限于相关法律及其目的。工具导向目的;否则,工具不再是工具。如果第二项成立,这无疑为暴政提供了合法执照。这不是来自神的。如果第三项成立,上面的两项理由都能用来反驳它,即特权就是英国国王在当前战争中的目的。

3.特权是作为对人民的调节而被给出的。假设特权是由神直接给出(当然这种假设本身是错误的),这也绝不能让君王以此对他的臣民发动战争。神既然给出了这样的特权,就不会再要求君王如何行事了。神不会在没有播种的地方去收获。如果民兵团或其他类似的组织被组织起来从海上抵抗西班牙人或爱尔兰人的侵略,为了保卫国家,虽然君王个人无法调动民兵团,但还是会很高兴看到他的臣民受到了保护。在此,君王无法向神阐释他应承担的战争的正义性。这并不是一个涉及君王良心的问题,即君王当带头血溅沙场。那些有效保卫国家的下级官员并非他所挑选的人,而他中意的保皇党才会将国家毁灭。这个争论不会有答案,因为保皇党并非是为君主特权来毁灭不列颠,乃是基于更深层的阴谋。在近期的英格兰与苏格兰对峙中,天主教教士与那些心怀险恶的人士也在执行着这场阴谋。

4.君王当像管理者那样来保卫他子民与自己的安全,而不是像现在的英王查理这人所行的那样。他的行为纯属自私。像大卫一样的君王便不会追求这种自私目的。当以色列民要取大卫的性命与王冠之时,他关心的是:“愿你赐福给你的百姓。”(《诗篇》3:8)他本可以专心于保住自己与其统治的安全。但是,大卫认为,如果国家被毁,那么,那代人在世上便不会新生出国家与教会来侍奉神了(《诗篇》89:47)。以色列民却能很轻易地另立新王。因此,某物的安全不能是他物安全的附带品。如要将一个人与君王对特权与绝对权力的使用,以及英伦三岛的教会与国家进行类比的话,这是无法想象的。不列颠的王为他那微不足道的幼稚的特权而哭泣,好过在天主教卷土重来以及英伦三岛权被保皇党因他们的私自目的所毁灭之后才开始哭泣!

5.独裁者的权力:(1)它是一个事实,不是良心问题。(2)他的权力在国家处于极端的危险状态下使用。这位教士却想建立一种君王在法律之上的常态化的绝对权力,且将它神圣化(jure divino)。(3)独裁者是人民授予的。因此,人民作为他授予者拥有在他之上的主权。(4)独裁者并不在君王之上。罗马人驱逐过君王。(5)独裁者的权力并不能用来毁灭国家。他可能会这么做,如此将受到抵抗;也可能被罢免。

教士(p.177):人民的安全作为法律只是假象。据此,犹太人必须处死基督;扫罗怜惜亚甲[9]。

驳:1.神的话无误。该亚法说预言,只是他不能理解他所说的是什么意思。犹太人因为思想作为选民而得救,才起心杀基督;扫罗因着民众利益才怜惜亚甲。这位教士谈论的神,与我无关。2.有人滥用这以人民安全为基石的法律而诽谤好君王,这并不能因此否定这法律。同时,它并没有允许那些坏君王以这种独裁特权置于本性的公义判断之上。

在最后一章(c.16)中,这位教士没有提出新的论证,仅仅说了君王的神圣性,并且用伪经来证明这种神圣性。看来,他明白圣经的真意。很显然,这里的神圣性是教皇主义的神圣性。1.他一定会对他自己宣讲:不列颠的王当以三座祭坛敬拜。君王的姿势必须是最神圣与最受人尊敬的(p.182)。2.不列颠王要极力保护那些神圣的东西,即基督罗马的偶像、图像、祭坛、仪式、拜偶以及教皇制度,即使牺牲他自己的神圣生命、英伦三岛、王位以及王室血统也在所不惜。3.不列颠王也必须以同样的标准来保护那些神圣的人,即那些谄媚的叛教教士。至于他的书的其他部分,我懒得将它们都展现给读者了。它们都是狮子的裂爪(ex ungue leonem)。

【注释】

[1]l.3.polit.,alias l.5.——原注。应该是指亚里士多德的《政治学》。

[2]弗恩:《主要教义》,sect.7,p.28。

[3]弗恩:《主要教义》,c.16,p.159。

[4]马克斯韦尔:《基督教君主的神圣王权》,c.16,p.160。

[5]Jac.Armini.Declar.Remonstrant.in suod.dordrac.——原注

[6]马克斯韦尔:《基督教君主的神圣王权》,p.172。

[7]马克斯韦尔:《基督教君主的神圣王权》,p.175。

[8]马克斯韦尔:《基督教君主的神圣王权》,p.176。

[9]参阅:《约翰福音》(11:47—53);《撒母耳记上》(15:9)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。