“如果他(弗拉哈迪)的电影被当作教化工具用来展示那么一群人是如何生活,那么这将是一个危险的事件,而假如它们被当作一个视觉艺术家所吟唱的一首有关另外一群人的诗,并以艺术所允许的一切手法表现的话,它们是美丽而令人愉悦的。”这段话摘自弗拉哈迪的合作伙伴《土地》和《路易斯安那州的故事》的剪辑师海伦·范唐琴的一封信[32]。它不仅有力地反击了多年来评论界对弗拉哈迪影片“真实性”的攻击,而且一语道破弗拉哈迪影片最为突出的审美特征——诗意性。

从《北方的纳努克》到《路易斯安那州的故事》,随着年龄的不断增长,弗拉哈迪越来越显示出不断地向童年时代逃避的心理趋势。与此相应,他的电影在审美特征上也日益突显出强烈的理想主义色彩和诗意光芒。

“诗人和诗的读者并不是想了解真实与谎言或谬误判然有别——去推理或得出结论——去概括——去分类——去区别,他寻找的是感染了他,使他敬畏——钦羡——怜悯——温顺……的东西。诗中描写的这些场面或事件到底是确有其事还是子虚乌有,他倒不在乎……请看……哲学探索者的目的是了解——是发现和传达真理……再看……诗人,他的目的是感受,是传达他的情感。”[33]

弗拉哈迪的作品中没有炫人耳目的大事件,却穿插着温暖而庸常的日常生活场景。即使猎捕海象的镜头让人热血沸腾,大海的气魄让人荡气回肠,导演却不满足于仅仅提供一种现象或事实。人与自然间的永恒斗争隐藏着人类共同的故事,他希望表现超越文化差异,共通的情感。所以它们不是报道,不是理性的分析,却是充满眼泪、愤怒、温柔的诗。以此来观照弗拉哈迪的影片,就不难理解他搬演大量与“事实不符”情景的根本缘由。正如诗与散文的不同在于散文陈述事实,而诗则把事实作为传达感情的必要手段,弗拉哈迪的电影在处理事实上所遵循的准则更接近“诗”。与此目的相呼应,弗拉哈迪电影的语言形态呈现出强烈的诗意特征。

《路易斯安娜的故事》剧照

“在回忆中,高特曼认为弗拉哈迪对于影片节奏所知甚少。但他通过自己的作品却显示出他在拍摄中如此不可思议的敏锐的艺术直觉力。任何人都无法与他的观察力相媲美。没有任何摄影师比弗拉哈迪能更好地移动摄影机。但是这种对于运动和节奏的感觉在他进行剪辑的时候似乎突然丧失了,弗拉哈迪热衷的是单个镜头的表现力,而非通过将镜头安排组接后可能产生的效果。”[34]

对于单镜头视觉表现力的关注,正是形成弗拉哈迪影片诗意特征的不可或缺的因素。

20世纪二三十年代,苏联蒙太奇理论对世界电影产生巨大影响,它强调影片意义与效果的产生只有通过镜头的切分和组合才能获得。爱森斯坦说:“镜头并不是蒙太奇的组成部分,而是一个细胞。正如细胞分裂产生一系列不同的细胞,镜头分裂——它们之间的碰撞与冲突——也会产生概念。”[35]在这里,单个镜头只不过是原材料而已,只有通过剪接才能使它们真正获得意义。而对于弗拉哈迪来说,直到拍摄《阿兰岛人》时他仍然不懂这一套“科学”的剪辑技术,他经常宣称他所拍摄的是摄影机想要的而不是剪辑师想要的。所以,与爱森斯坦那种仅仅将单个镜头当作原材料的看法大径相庭,单镜头在弗拉哈迪的影片中承担着非常重要的作用。“当我们把蒙太奇和影像的表现主义视为电影艺术的本质时,然而正是这个被大家认可的概念,从无声电影起,就受到像冯·斯特劳亨、茂瑙和弗拉哈迪这些导演含蓄的否定。在他们的影片中,除了由于事实过多必须裁剪而让蒙太奇起到一种纯消极的作用之外,蒙太奇实际上不起任何作用。摄影机不能同时拍下一切,但是至少对选定拍摄的事物要尽量表现得全面完整。在拍摄纳努克追捕海豹时,弗拉哈迪认为最重要的是表现纳努克与海豹之间的关系,是伺机等待的实际时间。蒙太奇可以暗示这个时间,而弗拉哈迪仅限于为我们展示等待的情境。狩猎的全程就是影像的内容,就是影像所表现的真正对象。所以,在影片中,这个段落只由一个单镜头构成。谁能因此而认定它不如一个杂耍蒙太奇更感人呢?”[36]

在弗拉哈迪的影片中,意义的产生首先不是来自镜头的并列,而是来自镜头本身。正是这种侧重通过镜头本身而不是依靠镜头的剪接的表达方式,使得弗拉哈迪一开始就非常注重挖掘电影视觉语言的表现力。这就意味着电影不再仅仅停留在对物质现实的复制上,而试图通过别有意味的景别、构图、光影、镜头运动,以及景深的处理与后期录制的音乐、对白来共同营造某种意境或情感氛围。拍摄《摩阿拿》的过程中,弗拉哈迪偶然发现了全色胶片在呈现黑白影像时所营造的视觉魅力,于是不惜代价全部重拍一遍。影片将阳光的透亮感、萨摩亚人浑圆而结实的皮肤完美地呈现了出来。而正是这些充满魅力的视觉形象完成了导演对自然的诗意表达。

作为一名视觉艺术家,对于画面的敏感是极其重要的。作为一名自己掌机的导演,弗拉哈迪拥有一种被誉为“纯真之眼”的天赋才能。“即一种可以掌握时间与空间现实的直觉,即便在不断变动的真实世界中,他的眼光亦能暗示出一个单一且固定观点下的稳定感。”[37]这里包含着两层意思,即对事物的直觉感受力和对于这种感受力进行组织表达的能力。正是这两方面的能力使得弗拉哈迪善于运用影像传达感情,通过创造有意味的形式来营造情绪,进而表达隐晦的含意。

弗拉哈迪对长焦镜头情有独钟,高德曼曾对此有过详细的介绍:“长焦镜头在弗拉哈迪那里绝不是用来拍摄远处事物,尽管他很清楚长焦的这一功能,同时长焦镜头也不仅仅是为了获得非职业演员表演的自然感,即通过让摄影机远离而非直面角色,减少他们的自我意识。对他而言,画面的质感、构图以及‘色彩’,才是决定镜头的最重要元素。他讨厌短焦镜头,据我所知,除非迫不得已,他决不会使用短焦镜头。有一回,我问他为什么。他说,短焦镜头是扁平的,毫无质感。而镜头的焦距越长,被摄对象越为浑圆。短焦镜头切断了画面的氛围,而长焦镜头可以捕捉气氛,赋予摄影机与对象之间的空间以特定的质感和色彩。另外,他还宣称,短焦镜头的画面缺乏层次感,缺乏光线、影调的节奏变化,而长焦镜头强调视觉兴趣中心,赋予画面以节奏感。在短焦镜头中,因为画面里的所有东西都成为鲜锐焦点,你的眼睛不会再被分散注意力。”

在拍摄《阿兰岛人》期间,弗拉哈迪一直渴望能用17英寸的镜头,或更长焦距的镜头进行摇摄。为此,他反复试拍,使用了大量胶片。因为在他看来,黑白摄影效果主要取决于光调的层次感。为了获得丰富的光调层次,他处心积虑地用长焦镜头进行拍摄。用他的话说,短焦镜头由于减少了摄影机与对象之间的光线反射物,所以排除了周围的空气氛围。长焦镜头则通过捕捉空气中的反射物而创造出独特的光影调子。纵观弗拉哈迪的电影,我们可以发现他主要擅长通过对镜头内部的调度来营造情绪,而不是通过剪辑的策略来构筑诗意,所以在他的电影里很多镜头本身就是一幅绝佳的图画。

《阿兰岛人》剧照:孩子视点

其次,弗拉哈迪的镜头语言风格还体现为通过画面构图创造有意味的形式。

“在结构每一个画格时,电影导演的主要目的是把观众的注意吸引到这个场面中,并把它准确地引导到他所需要的地方。没有一个导演会以漫不经心或随随便便的态度来对待画面构图。整部影片的成功往往取决于电影导演在构图上的‘眼力’。”[38]

“对于弗拉哈迪而言,地平线必须处于画格的上部或下部,而绝不能放在中间。当然,这也是经典绘画构图的基本原则。实际上,弗拉哈迪更希望将天空完全排除出去。这完全是一个视觉张力的问题,即他所谓的‘戏剧性’。他对于近景镜头有着独特的感觉。他喜欢将被摄对象用画框紧紧框住,把它置于视觉兴趣的中心,而将一切可能干扰的东西排除在外。在拍摄人物的时候,弗拉哈迪从来不会拍摄人的整张脸。那样的话,显得一览无余。按照弗拉哈迪的信条,电影的戏剧性全在‘藏’的工夫。全景镜头总嫌‘露’的太多。所以只有把它切小,才能获得冲击力,从而把观众牢牢抓住。”[39]

《北方的纳努克》中,弗拉哈迪利用北极世界的白雪作为画面基调,在构图中,他有意通过雪景来简化画面。雪充满了画面的前、后背景,与画面中的主体形成强烈的面积、形状以及色彩的反差。虽然作为一部黑白影片,它没有其他色彩选择的可能,但由于黑白本身就是这个真实世界的色彩,所以黑与白这一对单调的色彩却在这里不仅显得格外生动,而且色彩本身产生的对比直接隐喻着影片的主题:人与自然间的冲突。

在形状上,镜头中的白雪往往占据大部分面积,而人物则如同由点连缀而成的线,简单而抽象,颇以中国线画,不仅造成了视觉上的强烈冲击力,而且产生了一定的象征意味。

在这个白色裹胁的世界里,黑色犹如精灵般过往穿梭。

比如影片结尾,一家人狩猎归来的场景(表3-5)。导演在处理这个过场戏时,并未仅仅作简单的叙事交代。而是在镜头的画面造型上颇费心思。力图从视觉的张力中直接传达出情绪的冲击力。

表3-5

这一场景总共有五个镜头,都是以远景和全景构图。雪充满了整个画面空间,人与狗群则形或一条跳跃的黑线穿越过这个空间。五个镜头分别从不同的角度来表现这种穿越。这种空间上的穿越与时间上的重复延伸了现实的物理时空,使人在心理上产生了某种永恒之感。

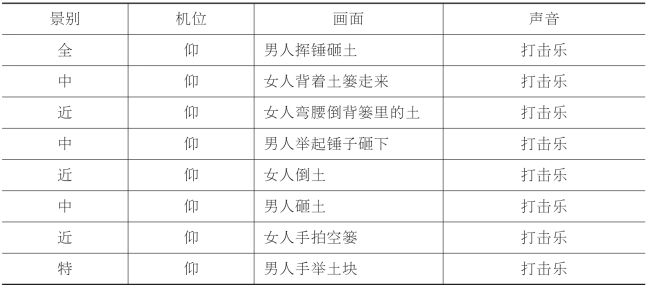

在《阿兰岛人》中,构图依然延续《北方的纳努克》富有戏剧性对比的特征,只不过白雪换成了无垠的大海和贫瘠的土地。整个片子非常注重通过机位和景别来组织安排画面,从而创造有意味的形式(表3-6)。

表3-6

(续表)

整个场景都以仰拍为主。通过这种机位,可以极其有效地简化背景。画面中地平线往往被压得很低,背景相应地也被压缩,所以画面中就只剩下天、地、人,这样就造成画面构图上一个显著特征:人顶着天。一方面,空间的局促造成了视觉上的压迫感,它直接隐喻着人与自然之间紧张的对抗性,体现了导演对于天人关系的哲学思考;另一方面,仰视角度有助于显示人的顽强、勇敢和不屈不挠。简化的视觉画面不仅直接指向弗拉哈迪电影中被简化的主题,而且暗示出导演对人本主义的乐观精神。

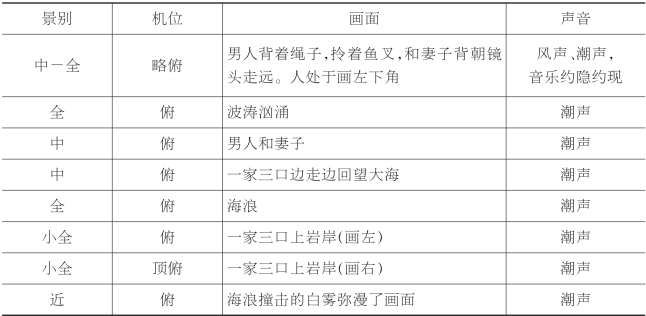

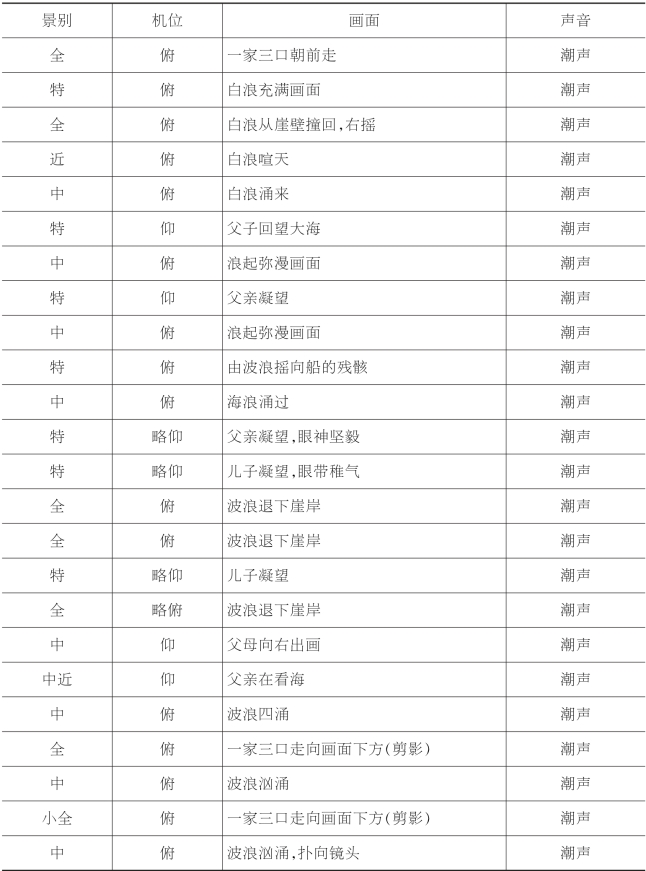

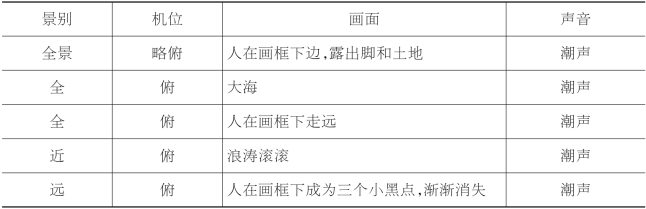

在影片开头和结尾表现人与人海的直接抗争中,弗拉格迪利用独特的视觉造型语言将这场斗争表现得惊心动魄,被称为“表现海洋最为伟大的史诗”。(表3-7)

表3-7

(续表)

(续表)

首先从景别上来看,全景、远景往往采用俯拍的方式表现人与自然的搏斗中,人被压抑受局限的状态,在这些镜头中,天空往往占据画面三分之二的空间,而人则被放置在画框的边缘。大面积的天空和小面积的人形成了强烈对比。逆光中人的剪影则大大简化了构图。

在反映人物表情的近景、特写镜头中,往往采用仰拍的方式,表现他们的坚毅、勇敢、不屈不挠。

在人的活动(背着绳子逃离海滩)与自然活动(波涛汹涌,水雾喧天)的不断交切中,导演突出了画面构图的表意性,如喧嚣的海浪总是狂暴而粗野地充满整个画面,而人在整个画框往往只占据很小的位置。例如,在一家三口逃离海滩那一组镜头中,三个人一直处于画面边框的下方,他们先是出现全身,然后脚也被压到画框之外,最后完全被压成三个小小的黑点。很显然,人或自然景物(如海浪)在画面中的面积所产生的视觉重量,也成为作者表现人与自然关系的重要元素。弗拉哈迪试图以此说明,虽然人在与自然的搏斗中遭到挫折,丢失了他们赖以谋生的船,但人总算活了下来,他们的坚毅与勇敢一如既往。他们仍将在这风恶浪急的环境中生存下去,斗争下去。毫无疑问,这也是弗拉哈迪人格理想的一种写照。

作为最具诗意的影片,《路易斯安那州的故事》在视觉语言的表意性上做了有力的探索,影像风格上写意性极强。影片非常注重利用现场光线,如阳光从树叶的缝隙间洒下来,在水面上形成斑驳陆离的图案。小舟缓缓地驶过忽明忽暗的水面,光线的不断变化,有效地创造了一种梦幻般的视觉印象,从一开始就奠定了影片充满诗意的调子。

在表现钻油机器工作的场景中,光线明暗对比强烈,高光部分的突出,不仅将机器金属的质感很好地表达了出来,而且借助光线的不断穿梭,将机器的运动表现得更具视觉冲击力。

在整个段落中,弗拉哈迪以对比强烈的光线拍摄机器运动,用柔和、散漫的光线来表现水中划船的孩子。通过将两组镜头不断交切来造成情绪氛围的反差,最后将镜头落在一个静止画面上,表现孩子将船划至井架前,面对庞然大物静静地坐着。画面中道道光线从井架上一直投射到水中,孩子的轮廓与自己的倒影融为一体,光影闪烁中虚化的人与物、情与景相呼应,焕发出浓浓的诗意。

在景别运用上,弗拉哈迪善于在大景别中辅以镜头运动,捕捉某些特定的情境、氛围。例如在表现石油公司的人驾汽船离岸远去的段落中的最后一个镜头:先是以全景表现汽船向画左离岸,小狗跟着船跑,边跑边吠,水波迅速推回岸边,镜头追随小狗又跑回画右,然后驻足目送汽船远去……整个段落别有情趣、画面生动自然,具有动人心魄的视觉表现力。

挖掘电影视觉语言的表现力还表现在他对运动镜头的不断探索上。“他对于摇镜头的迷恋在很大程度上是他耗费胶片惊人的重要原因——其中一个镜头花费了整整一盒胶片(200英尺)。它从一个悬崖顶端摇到海,然后从海摇至悬崖。我想他是试图通过这样摇来表现悬崖的高度。”[40]

运动镜头可以加强画面的视觉性,并且有助于强化画面在运动过程的节奏。因此,运动摄影已成为今天电影导演有力的表现方式,然而在电影历史发展的早期,它却是鲜为人知的。虽然早在格里菲斯年代已有过此种尝试,但由于早期技术设备的局限,使得此种镜头运动方式并未得到广泛使用。弗拉哈迪拍摄《北方的纳努克》时,幸运地得到了一架带云台的三脚架。这大大地方便了他进行摇镜头的拍摄。虽然《北方的纳努克》的摇镜头还不算多,但它们却是弗拉哈迪后来影片的一个非常重要的特点。他经常说,摄影机的运动既有助于表现视觉兴趣中心,又能创造立体视觉效果。除此之外,摄影机的运动能捕捉到被摄对象的运动质感。

格里尔逊曾就《工业化英国》中弗拉哈迪对运动镜头的使用做过这样的评价:“在弗拉哈迪准备去阿兰岛拍摄《阿兰岛人》之前,我曾邀请他到EMB拍片。从制陶业到玻璃业,再到钢铁业,他拍摄了许多关于英国工人的素材。这些素材我看了不下100遍。按理说,早应看烦了。但不知为何,这些东西却能让人常看常新,每一次你都有新的惊奇。比如说制陶,一般导演会描述它,一个好导演能够生动地进行描绘,而更好的导演则能选择那些富有表现力的细节来赋予被摄对象以更大的魅力。但是,如果一个导演能使自己的动作与制陶人保持一致,能预知他眉毛的每一次跳动、手臂的每一次伸展,他心有灵犀地运动着他的摄影机,恍如与制陶人合二为一——你又当何说?我无法解释这是怎样做成的,弗拉哈迪也无法说清。在艺术世界,这种异乎寻常的能力总是被赋予到良好的感觉、精湛的技艺之上。”[41]

《阿兰岛人》剧照:母亲(https://www.xing528.com)

拍摄《阿兰岛人》时,弗拉哈迪已可以完全娴熟地使用摇镜头。摇镜头在整部影片中占到了很大的比例,它的优点是能够在不中断画面的情况下转场,或者进行前后对比、隐喻、反讽,等等。

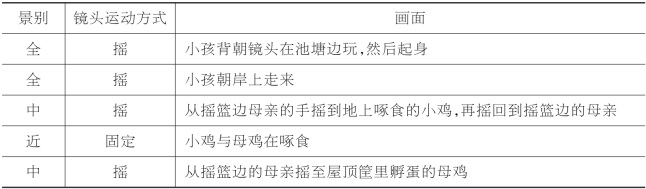

表3-8

表3-8是影片第一段落中的一组镜头,充分显示了弗拉哈迪在捕捉现场事物的敏锐性,通过摇摄,弗拉哈迪在保持空间完整性的前提下,以母鸡隐喻母亲,以小鸡隐喻婴儿,以母鸡对小鸡的哺食隐喻摇篮边母亲对婴儿的养育,从而在诗情画意中浮现出“母爱”这一主题。画面真实自然,又感人至深。

通过在叙事结构上将诗情赋予他的电影,并在画面造型上注入浓浓的诗意,弗拉哈迪显示了一个诗人的丰富想象和敏锐直觉,以及表达情感时所享有的自由。

弗拉哈迪以纪录的方式营构了一个充满幻想和诗意的乌托邦世界,给纪录电影史留下了几部融合真实和虚构的经典之作。时至今日,当纪录片与故事片的界线日益变得模糊,甚至呈现一种弥合的趋势时,回顾一下七八十年前弗拉哈迪的纪录电影,不难发现这一螺旋上升的历史发展趋势。

弗拉哈迪以他的电影实践启示我们,镜头不是对事物的简单纪录,而是对于人类基本情感和生活状态的真诚关怀。不管对于纪录片还是故事片来说,这种关怀既是一个开端,也是一个终点。

【注释】

[1]热拉尔·热奈特:《叙事话语新叙事话语》,王文融译,中国社会科学出版社,1990年,第57页。

[2]格里菲斯,转引自保罗·罗沙:《弗拉哈迪纪录电影研究》,上海人民出版社,2006年,第17页。

[3][英]保罗·罗沙:《弗拉哈迪纪录电影研究》,上海人民出版社,2006年,第17页。

[4][美]比尔·尼克尔斯:《纪录片导论》,中国电影出版社,2007年,第108页。

[5][美]Kevin Macdonald and Mark Cousins:Image Reality—The Faber Book of the Documentary,Faber and Faber Limited,1996,P18.

[6][美]Kevin Macdonald and Mark Cousins:Image Reality—The Faber Book of the Documentary,Faber and Faber Limited,1996,P18.

[7][美]比尔·尼克尔斯:《纪录片导论》,中国电影出版社,2007年,第58页。

[8][荷]米克·巴尔:《叙述学:叙事理论导论》,中国社会科学出版社,1995年,第58页。

[9][英]保罗·罗沙:《弗拉哈迪纪录电影研究》,上海人民出版社,2006年,第38页。

[10][美]比尔·尼克尔斯:《纪录片导论》,中国电影出版社,2007年,第53页。

[11]Michael Rabiger:Directing the Documentary,台湾远流出版社,1998年,第36页。

[12][美]Jay Ruby:《重审罗伯特弗拉哈迪的早期电影》,Quarterly Review of Film Studies,1980年秋。

[13]李显杰:《电影叙事学:理论与实践》,中国电影出版社,2000年,第131页。

[14][德]齐格弗里德·克拉考尔:《电影的本性:物质现实的复原》,中国电影出版社,1993年版,第317页。

[15][英]保罗·罗沙:《弗拉哈迪纪录电影研究》,上海人民出版社,2006年,第18页。

[16][德]齐格弗里德·克拉考尔:《电影的本性——物质现实的复原》,中国电影出版社,1993年,第314页。

[17][美]戴维·波德维尔,克里斯琴·汤普森:《电影艺术导论》,上海文艺出版社,1986年,第146页。

[18][法]安德烈·巴赞:《电影是什么》,江苏教育出版社,2005年,第324页。

[19][美]罗伯特·考克尔:《电影的形式与文化》,北京大学出版社,2002年,第119页。

[20][法]安德烈·巴赞:《电影是什么》,江苏教育出版社,2005年,第315页。

[21][英]保罗·罗沙:《弗拉哈迪纪录电影研究》,上海人民出版社,2006年版,第29页。

[22][英]保罗·罗沙:《弗拉哈迪纪录电影研究》,上海人民出版社,2006年,第77页。

[23][美]古德曼:《先驱者的归来——》,载《纽约时报》1947年8月31日。

[24][美]汉弥尔顿,转引自保罗·罗沙:《弗拉哈迪纪录电影研究》,上海人民出版社,2006年,第126页。

[25][美]格里菲斯,转引自保罗·罗沙:《弗拉哈迪纪录电影研究》,上海人民出版社,2006年,第47页。

[26][美]Jay Ruby:A reexamination of the early career of Robert Flaherty,Quarterly Review of Film Studies,Fall 1980.

[27]李显杰:《电影叙事学:理论与实践》,中国电影出版社,2000年,第325页。

[28]李显杰:《电影叙事学:理论与实践》,中国电影出版社,2000年,第363页。

[29][美]理查德·巴萨姆:《纪录与真实——世界非剧情片批评史》,台湾远流出版社,1996年,第210页。

[30][英]汉密尔顿:《路易斯安娜州的故事》,见英国《曼彻斯特守望者》杂志,1948年8月28日。

[31][美]弗朗西斯·弗拉哈迪:《一个电影制作者的探索》,载单万里主编《纪录电影文献》,中国广播电视出版社,2001年,第242页。

[32]转引自1959年8月范·唐琴写给保罗·罗沙的一封信,见《罗伯特·弗拉哈迪传记》,宾西法尼亚大学出版社,1983年版,载《弗拉哈迪传记》。

[33]M.H.艾布拉姆斯:《镜与灯》,北京大学出版社,1992年版,第523页。

[34][英]保罗·罗沙:《弗拉哈迪纪录电影研究》,上海人民出版社,2006年版,第108页。

[35]转引自《中国电影研究》(第一辑),(香港)中国电影研究会编,第48页。

[36][法]安德烈-巴赞:《电影是什么》,江苏教育出版社,2005年,第63页。

[37][美]理查德·巴萨姆:《非剧情片批评史》,台湾远流出版社,1996年,第92页。

[38][美]李·波布克:《电影的元素》,中国电影出版社,1994年,第61页。

[39][英]约翰·高德曼:《约翰·高德曼笔记》,载保罗罗沙《弗拉哈迪纪录电影研究》,上海人民美术出版社,2006年,第270页。

[40][英]保罗·罗沙:《弗拉哈迪纪录电影研究》,上海人民出版社,2006年版,第101页。

[41]格里尔逊,转引自保罗·罗沙:《弗拉哈迪纪录电影研究》,上海人民出版社,2006年版,第89页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。