效率评价实质上是对特定评价单元在一定时期内投入产出效率的测度。金融生态运行效率的概念可以理解为金融生态环境对金融生态主体和金融市场产出的影响,即金融产出与金融环境之间的互动关系,具体而言可以认为金融生态环境要素是投入指标,而金融主体的金融能力是产出指标。

对于金融生态运行效率评价指标体系的建立,有大量学者展开了研究,纵观现有研究可以发现,学者们对金融生态评价指标的建立多是从金融生态主体和金融生态环境两个维度出发,并分别基于金融生态环境因素和金融生态主体因素建立效率评价指标,并且多以金融运行正效应研究为主。当前对金融效率研究的相关文献显示,已经有少量学者开始关注金融信贷质量对金融机构经营效率的影响,但是还没有单独作为负向指标进行衡量并分析其对金融生态主体和金融生态环境运行效率的影响。从现实金融组织运行状况来看,信贷质量特别是不良贷款是金融生态主体运营的必然产物,尽管金融机构可以采取各项措施降低不良贷款率,却无法从根本上消除,更不可能消除对金融生态环境的负面影响。因此,本文结合相关文献研究,将不良贷款作为负向指标,即金融生态系统运行的非期望产出纳入评价指标体系。根据金融生态环境和金融生态主体的评价,本文主要参照国内学者所建立的指标体系,其中金融生态主体主要从股票市场、保险市场和银行市场三个方面来考察,而金融生态环境主要从经济发展基础、企业发展、政府投入、社会教育和金融发展保障、居民生活水平几个方面来考察。

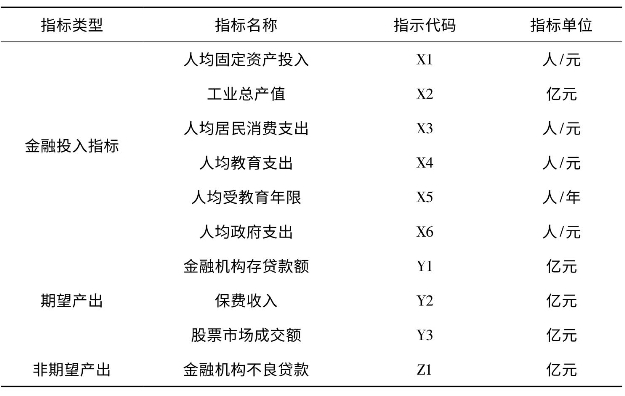

其中金融生态环境指标主要有人均固定资产投入、工业总产值、人均居民消费支出、人均教育支出、人力资本(人均受教育年限)[1]、人均政府支出;金融生态主体指标主要从银行、股票和保险市场三个方面来考察,主要指标为存贷款总额、保费收入、股票市场成交额,此外考虑到金融主体运行过程中可能存在的不良产出,根据数据的可获得性,本文选择金融机构不良贷款作为金融生态主体的非期望产出。具体指标如表4-1所示。

表4-1 区域金融生态运行效率评价指标及代码

以地域为单位研究区域金融生态运行效率空间特征主要有两种行政区划地域尺度:以地级巿为样本决策单元;以县级作为样本决策单元。市级在我国很少作为一个独立制定政策的单位,所以以地级巿为样本决策单元会缺乏对现实的指导作用;我国大部分县级的统计年鉴并没有金融指标,所以以县级作为样本决策单元时,样本数据的可获得性较差。为此,本文的金融生态问题研究采用省际地域尺度,通过省际地域尺度研究金融生态运行效率的收敛性与溢出效应,不仅能够分析在大范围行政区上的经济资源与金融资源的流动情况,而且也能解决数据来源和可靠性问题。

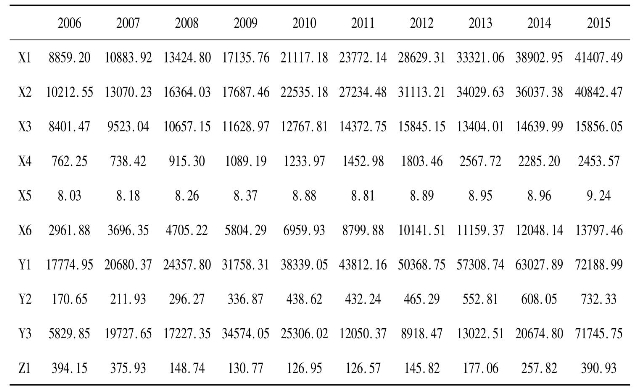

本文的投入和产出指标的样本周期为2006—2015年,30个省份的面板数据,数据主要来源于《中国统计年鉴》《中国金融年鉴》、各省份统计年鉴以及中经网统计数据库。数据的描述性统计如表4-2所示,此外考虑到由于我国经济发展水平的不平衡,地区之间的经济发展水平和金融水平仍然存在一定的差距,因此基于异质性视角采用传统的东中西部划分[2],将我国分成东部、中部和西部,并进行实证检验。

从表4-2中可以看出,从全国范围来看,2006—2015年间我国人均固定资产投入为23745.38元,其中最多的省份达到了76371.04元,而最小的省份仅为3245.06元,相差约为24倍,这表明我国各地区人均固定资产投入差异较大。从工业总产值来看,我国各省份样本期工业总产值的均值为24912.66亿元,其中工业总产值最大的省份为149841.40亿元,而工业总产值最小的省份仅为33.33亿元,两者相差了接近4495倍,这说明我国各地区工业总产值水平的差异已经出现了严重的失衡。此外,全国2006—2015年人均消费居民消费支出、人均教育支出、人均受教育年限和人均政府支出的平均值分别为12709.64元、1530.21元、8.66元和8007.40元,而相应的最小值分别为6192.57元、378.01元、4.16元和1533.31元,以及最大值分别为34783.60元、8379.88元、12.34元和42637.65元,由此也可以看出各地区间发展的不平衡。从产出指标来看,样本期间我国金融机构存贷款总额、保费收入和股票市场交易额的平均值分别为41961.70亿元、424.51亿元和22907.68亿元,其中金融机构存贷款总额分别是保费收入和股票市场交易额的98.85倍和1.83倍,这表明目前金融机构存贷款业务仍然是我国金融业的主力,存贷款在我国金融业的资金流通和货币结算中发挥着重要的作用,而保险和股票市场尽管近年来发展较为迅速,但与传统金融业务相比,仍然存在着一定的差距。存贷款业务占据了我国金融业务的绝大多数的份额,但是存贷款业务的增长往往也会产生更多的不良贷款。而不良贷款的存在也必然影响金融生态主体运营,并进而影响金融生态环境,而金融生态环境反作用于金融生态主体,造成对金融生态系统运行的负面影响。具体表现为不良贷款与金融机构收益率之间的关系,不良贷款需要金融机构在会计账务中做坏账冲销,不良贷款率越高,银行盈利越小;同时金融生态主体出于风险控制考虑,需要在下一期预留更多的坏账准备金,这对金融生态主体内部实力和风险管控能力提出了较高要求,无形中增加了金融生态系统的风险。因此通过对不良贷款的分析可以发现,我国样本期内银行业不良贷款的均值为227.47亿元,其占银行业存贷款总额的0.54%,这一水平仍然处于较高水平,并且纵观我国近年来银行业金融机构的不良贷款率,一直在1.5%以上水平[3]。

表4-2 2006—2015年金融生态系统投入与产出指标描述性统计分析[4](https://www.xing528.com)

数据来源:由作者计算整理,原始数据来源于《中国统计年鉴》《中国金融年鉴》、各省份统计年鉴以及中经网统计数据库。其中人均固定资产投入、工业总产值、人均居民消费支出、人均受教育年限和人均政府支出衡量的是金融生态环境指标,金融机构存贷款总额、保费收入和股票市场成交额衡量的是金融生态主体指标,而金融机构不良贷款衡量的是生态主体的非期望产出。

基于上述的描述性统计可以初步得出这样的结论,我国各地区的发展水平极不协调,地区间的投入和产出之间的差距较大,因此有必要分地区对各指标进行描述性统计分析。首先,从金融生态环境要素投入指标体系中的人均固定资产投入指标来看,东、中、西部地区的平均值分别为27900.78元、20826.67元和21882.08元,可以发现人均固定资产投入地区分布呈现出东部—西部—中部递减的布局,但是从最小值又可以看出西部地区的最小值要远远小于东部地区和中部地区,造成上述现象的可能原因在于我国在实施“西部大开发”战略和“一带一路”倡议过程中政府对西部地区的政策倾斜使得更多的投资流向了西部地区,而东部地区由于自身的资源禀赋和早期的对外开放,经济发展水平较高,各项投入水平也处于较高水平,而中部地区缺少东部地区较好的地理区位条件,同时政府政策倾斜力度不够,导致其固定资产投入水平的增长速度较为缓慢,尤其是近年来与西部地区的差距则越来越大。尽管如此,中部地区凭借自身传统的产业优势和区域优势,形成了诸多的产业集群,因此中部地区在工业产出、居民消费支出、教育支出和教育水平等方面均要优于西部地区,但是这种差距越来越小,有被西部地区赶超的趋势。从地区金融生态市场来看,东部地区的各项产出要遥遥领先于中西部地区,大量研究表明金融发展水平与经济发展存在正相关关系,一方面较高的经济发展水平会促进金融机制体制的改革和发展,促使金融体制的完善,另一方面,完善的金融体制又会为经济发展提供保障,因此金融提高和经济发展的协同共生效应促使东部地区的各项水平都要优于中西部地区。高水平的金融发展水平以及大量的存贷业务活动的发生,必然导致较高的不良贷款发生,但是不良贷款与金融机构存贷总额的比值却呈现出“东部—西部—中部”依次递增的格局,这表明东部地区尽管存贷款总额较高,但是各项贷款中不良贷款的发生率仍然较小,金融活动质量较高,而中部地区的金融机构贷款质量较差,仍然有待进一步提高。

表4-2的描述性统计结果显示了我国各地区之间的投入产出水平存在着巨大的差距和不平衡,为了进一步对样本期间我国金融生态各指标的动态演进进行分析,本文将2006—2015年历年的投入产出指标的均值进行了分析,统计结果如表4-3所示。

表4-3 2006—2015年历年投入产出指标均值统计量

注:由作者计算整理,指标含义见表4-1。

从上表可以看出,样本期间我国人均固定资产投入、工业总产值、居民人均消费水平、政府人均支出水平、金融机构存贷款总额、保费收入和股票市场成交额等均呈现出快速发展趋势,尽管2008年世界金融危机产生了较大冲击,我国各项金融主体和金融环境指标仍然实现了增长,这表明我国金融发展一方面具备抵抗外界风险冲击的能力,另一方面也表明了我国金融发展的稳健性和强壮性。与其他各项指标形成鲜明对比的是不良贷款在存贷款总额中所占比重的连续性下降,从上表中可以看出,我国金融机构不良贷款从2006年的394.15亿元降低至2011年的126.57亿元后又再次提高至2015年的390.93亿元,但是尽管不良贷款总量呈现出先下降后上升的趋势,但是其占存贷款总额的比重则是一直处于降低的趋势,从2006年的2.22%降低至2015年的0.54%左右的水平。这主要是因为我国自实行贷款五级分类以来,监管部门对商业银行、商业银行上级行对下级行的资产质量考核为不良贷款额和不良贷款率的双下降即所谓的“双降”有关,为了降低金融机构的不良贷款,提高贷款质量,银行业在加大贷款审核力度的同时,也对贷款业务和资源进行组合优化,提高放贷效率,简化贷款流程,在保障业务水平提升的同时实现贷款质量的提高。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。