如今一提起茶道,人们往往立刻会想到日本茶道。并由此而认为“茶道”是日本的“特产文化”。其实,日本茶道的祖源在中国,是唐宋期间来中国学佛的日僧从中国将“茶道”带到日本的。

然而,作为日本茶道之母的中国茶道,如今却难觅踪影,中国茶道的最初始源,似更难追溯了。若问及国人,便是鲜有知晓“茶道”为何物者。可以说,“中国茶道文化”已失落很久了。现在,要了解“茶道文化”,首先就要搞清什么是“茶道”?

我们说,“茶道”就是指以茶来表达某些哲学观念的形式和内容。换言之,就是以茶来明道、传道、弘道,是抽象融于具象,精神蕴于物质的一种宗教性、哲学性的饮茶方式。

自然,这样的饮茶不会是为了解渴之类的实用,而是属于更高层次的追求。尽管,“茶道”在表面上似乎也是在追求茶的好吃等物质享受方面的东西,但其深层内涵却是指向精神的、哲学的。

如果单单这样讲,还不透彻,因为其它许多食物都可由物质提升到精神的层面,甚至达臻哲学观念。要寻求这样的哲学升华,几乎物物皆可,故必须指出的是:在千百种食物中,能冠以“道”的,却只有茶。

曾经一度,各种文化竞相登台,什么豆腐文化、西瓜文化的不一而足,若以文化的性质分类,大都只能算物质文化而难入精神文化之列。酒文化还差强可入,然只闻有“茶道”而未闻有“酒道”。这样说并非要将其它食物比下去,而是要让茶的文化独特性鲜明地揭示出来:为什么只有“茶”,形成了一种有完整成熟形式与独特哲学内涵的文化?

显然,茶具有某种非同一般的性质,及非常深刻的内在因素。这就触到了茶的深层文化内。首先,茶是神秘的、神奇的,是天生灵异,它代表了宇宙大自然的深奥与神秘。因而,当人们面对优异绝伦的好茶时,总会感到那么地不可思议。古代所谓:“石精水气之凝聚”、“天地日月之精华”,现代科学则考证为:“与二叠纪(距今二亿多年)的沉积地层岩石性质有关”等解释,皆由于此。茶既让人这样地惊叹不已,就很自然地引发了人们的哲学冥想、及对宇宙万物广阔深邃的哲学思考。通过“茶”来认识“宇宙是什么”?同样,茶也因而成为玄学与神学的灵感之源,乃至演为助人“成仙”之妙法。

其次,“好茶”是天时地利人和的产物,只要一个环节失误,就无“好茶”。这又引发了这样一个哲学思考:人与天地、自然环境是什么关系?如何通过协调好与茶的关系来明了“人该怎样做”这样一个带普遍性意义的问题。

“好茶”的概念也是充满哲学意味的。大可以包括心境、意念、周围环境,乃至天体宇宙大自然;小则仅为“煮好一碗茶”然真善美的追求尽在其中。

当然,“好茶”的茶品是高洁优雅的,其性淡泊静寂,其味甘醇隽永。茶充满着亲和力,给人美好的快感,让人心平气静。她虽柔弱,却坚韧而富于自我牺牲精神。种种“茶”之美德,正是中国文化的最高境界之体现,与中国文人的自我修养目标相一致。

此外,茶的历史那么悠久,其人文积淀非常深厚丰富,可提供的哲学思考天地也就更宽阔无边了。总之,我们可以说:“茶道”是一门充满哲学理念但又平易、质朴的学问。

毫无疑问,“茶道”首先就是对茶的崇拜。有着茶图腾的文化烙印及其民族的精神、品格折射的茶道,是随着历史文化的变迁,渐渐改变,慢慢形成的。由“图腾”的直接思维至“巫”的简单思维,再到“易”的天沐宇宙观,进而融入秉承了多种原始宗教文化的道教之中,由茶图腾崇拜转为茶道信仰,其道路曲折而漫长。“茶道”二字,正深刻地体现和反映了茶图腾人始终不渝追求生命“正解”的执著。所谓“道”,就是生命的成长过程及终极目标。由于哲学观的不同,故体现在茶道中的“哲学理念”也就不尽相同了。如以永生、成仙、超凡脱俗、个性自由为人生最高境界的神仙派道教,其茶道的终极关怀就是“羽化成仙”唐代名僧皎然《饮茶歌》:“孰知茶道全尔真?唯有丹丘得如此。丹丘羽人轻玉食,采茶饮之生羽翼。”此为最早提到茶道者。唐诗人卢仝的著名七碗茶诗也曰:“一碗喉吻润,……五碗肌骨清,六碗通仙灵,七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生。蓬莱山,在何处?玉川子乘此清风欲归去。”

这些“生羽翼”“清风生”、“通仙灵”、“肌骨清”等,均是仙道派最为推崇的饮茶成仙观念,故这样的茶道总是充满着出世尘外的飘飘仙气。同时,迫求清高超拔、张扬个性自由的无拘无束,及淡然尘世,清静无为的哲学观,作为“道”的一部分而含蕴其中。

现存文献中,最早记述茶道的是唐〈封氏闻见记》:

楚人陆鸿渐为《茶论》,说茶之功效,并煎茶、炎茶之法,造茶具二十四事,以“都统笼”贮之。远近倾慕,好事者家藏一副。有常伯熊者,又因鸿渐之论广润色之,于是茶道大行,王公朝士无不饮者。

从南北朝时北方“朝贵宴会,虽设茗饮,皆耻不复食”,到唐中期“王公朝士无不饮者”的狂热局面,自然有陆羽大力推行茶道的显著功绩。同时,也与当时的“茶道文化”幅射中心——浙江吴兴的茶文化深厚底蕴密切有关。

前面已经说过,吴兴保存了很多茶图腾意蕴的茶俗,这与吴姓氏族曾是茶图腾集团中的关键部落或盟主部落有关。故而,诞生在吴兴的“陆羽茶道”,势必会吸取原始茶礼的“营养”。同时,道家茶道虽然强调的是“成仙羽化”,但其来源是茶图腾信仰,因而,这二者之间是有许多共同点的,其文化被自幼依于佛门,对道家茶道十分熟谙的陆羽所吸取也就不足为怪了。

这里需要指出的是,佛教初传入中国时,首先是依附于道术、玄学的。直到唐代,中国佛学都还存在外佛内道的特色。故唐时佛寺,继承了不少道教的作派与文化,以至于许多人分不清孰佛孰道。就连起劲排佛的韩愈,也曾将二者混为一谈。因而道家茶道成为佛寺茶道也就毫不足怪了,其实质,依然是道文化的内涵与形式。例如吴兴妙喜寺僧皎然,奉“雪山童子调金铛”式的充满道气仙风的茶道为“正宗”,自诩为“三饮便得道”,只是由于“名藏仙府世莫知,骨化云宫人不识”,才未能流行于世。这里除了道文化外还是道文化,毫无佛文化影子。同时,皎然又对陆羽那种显然渗入许多儒家思想的茶道大加讥消,甚至说“楚人〈茶经》虚得名“。当然,作为陆羽的密友,这种文化上的分歧并未阻止他去关心帮助陆羽,这在他《寻陆鸿渐不遇》、〈寻陆处土羽》、《九日与陆处土羽饮茶》、(送陆羽归龙山》等诗中有很好表述。而陆羽,则也不可能不受到他的影响。更何况陆羽自身的文化根性中正有着道文化的深刻烙印,就连他的名字,都是来源于《易经》之“蹇”与“渐”卦。就这样,陆羽茶道便在多源文化背景下,在这个对于茶文化来说有着特殊意义的地域——吴兴诞生了。

陆羽茶道是包括《茶经》在内的,从理论到实践都有一整套完整周密的内涵与形式。其分布有序、进退有则,大气荡殆,很好地体现了中国唐文化的气度与深致,尤其是《茶经》,确立了茶的义理、法则与法度,俨然是一部仪礼周全,严谨细密的茶之“金刚般若波罗蜜经”。

故所谓《茶经》者,亦茶道之经典也!其中所包含的思想意蕴,博大精深却淡然散漫,深藏若虚而要言不烦。其茶道的精神表达,主要蕴含在那著名的“二十四件茶器”中。陆羽是特列单独一卷来介绍它们的,也足见陆羽对这些茶道“道具”的重视。确实,“道者,器之道”,道具正是“道”的体现者,器以载道呀!

陆羽茶道的重心,是落在首件茶器茶鼎上的。这正是以鼎为神器的茶图腾信仰一脉相承之文化。

由于鼎原是置于火塘上,架柴于三足中,烧煮上部釜中之食的。而陆羽时代,汉民族早已远离火塘而用炉,故而茶鼎,在陆羽茶道中已演变为“古鼎形风炉”,可见其良苦用心。

陆羽的风炉“茶鼎”:“凡三足,古文书二十一字。一足:坎上巽下离于中;一足云:体均五行去百疾;一足云:圣唐灭胡明年铸”。内置搁釜的架搭三格,其一格画“离卦”与鸟,象征火;一格画“巽卦”与虎,象征风;一格画“坎卦”与鱼,象征水。此外,三足间还各开三窗,窗上各有二字,合为:“伊公羹、陆氏茶”这样,陆羽茶道的基本精神已包蕴于“茶鼎”之中了。

由于鼎首先是煮食物的器具,许多生硬的东西经鼎煮熟后,都会变软、变可口,鼎因而具有了某种神奇性。由此发展,鼎又成为重要的祭器,鼎上的花纹还代表神的意志并具镇邪的作用。同时,鼎也成为君王权威的象征,新登位的君王首先要铸鼎,颁订法律,将法律条文刻在鼎上,以显示庄严、权威及新时代开始。故朝代改变,常称“鼎革”。而在《易经》中,“鼎”卦也正象征着革新、顺通,以及贤士会被君王赏识、达臻理想,实现抱负。同时,“鼎”卦正由下“巽”上“离”二卦组成,象征风与火。而陆羽又在“离圭卜”上加一“坎”卦,以象征水,构成了“风助火,火煮水”之意链。但“坎”卦的本义是陷入险难,那么陆羽之意显然与《孟子·尽心上》:“流水的性质,不满坑穴,不会再往前流”的意思相同,表示自己无论将遇多少险阻,仍然要象水一样地奔流不息,一往无前,坚定信守,终达目标。陆羽的目标为“国泰民安”,这正是“茶鼎”的另二足文字所显示的。可见建立在道文化基础上的陆羽茶道,其理想的追求却是十分儒家化的,充满了“穷则独善其身,达则兼善天下”、“修身齐家治国平天下”的儒家观念,而并无追求成仙羽化的愿望。正因如此,他的茶道就没有皎然所谓“丹丘茶道”的神秘飘逸,而是踏踏实实、真心诚意地面向大众、革旧创新。其主张是:“茶之为用,味至寒,为饮最宜精行俭德之人”、“涤昏寐,饮之以茶”、“茶性俭,不宜广”,透露出陆羽茶道对“俭德”的重视与追求。

除“俭”而外,是“茶立”还是“茶废”的问题,构成了陆羽茶道的核心。因而,对如何选摘茶叶,制出好茶、如何择水,用火,如何煮茶等,陆羽都不厌其烦地加以详述。甚至连加多少水、分几碗都说得明明白白。为什么呢?他说:“天育万物,皆有至妙,人之所工,但猎浅易。”喜“猎浅易”是人的弱点,而通过认真煮好茶这样的小事,正可训练完成大事所需的求精作风,并进一步明白“小茶大乾坤”的道理。同时,陆羽所倡导的茶,还是改革“杂料茶”、“茶羹”、“擂茶”等之类原始茶后出现的“清茶陆羽之所以如此全力以赴地推崇与推广这样的茶与茶道,其深层的原因是复杂的。既有社会责任感,也有个人思想观念、倾向爱好等。从其倡导“精行俭德”的社会风气来看,可能陆羽认为那一场几乎造成国破家亡的“安史之乱”,是与当时从上到下追求侈靡的生活方式不无关系的。同时,他所经历的、知悉的一切,也可能使他形成“清茶能俭德,俭德可国安”的观念。总之,陆羽是以一种政治的眼光与气度来从事茶道的,这完全可以从鼎的显要位置上所刻“伊公羹、陆氏茶”的自许中获知。所谓“伊公羹”者,一方面是表达出陆羽追慕由“负鼎操俎调五味”的陪嫁奴隶,因佑国建功而立为相的商汤开国名相伊尹,大有欲步其后尘之意;另一方面,陆羽改革掉的正是“伊公羹”之类原始茶,故语中既有传承之意,又有创新之志,更有一份暗含着的佑国建功之热烈期待。只是时不我于,陆羽没有伊尹那样的幸运机会,故而只能做一个纵情山水,号泣归途的唐代的“楚狂接舆”了。

陆羽曾为自己的茶道到处游说、表演、推广。《封氏闻见记》中有这样一则故事:御史大夫李季卿宣慰江南,至临淮县馆。或言伯熊善茶者,李公请为之,伯熊着黄被衫、乌纱帽,手执茶器,口通茶名,区分指点,左右刮目。茶熟,李公为饮两杯而止。既到江外,又言鸿渐能茶者,李公复请为之。鸿渐身衣野服,随茶具而入。既坐,教摊如伯熊故事,李公心鄙之。茶毕,命奴子取钱三十文酬煎茶博士。鸿渐游江介,通狎胜流,及此羞愧,复著《毁茶论》。伯熊饮茶过度,遂患风,晚节也不劝人多饮也!

可知其时热衷于“茶道表演”的大有人在,颇类今天。

显然,伯熊为“富贵茶道”而陆羽为“俭朴茶道”前者浮华而赏心悦目,后者深蕴却朴实平淡。李公乃浅薄之人也!而毁茶论之说,显系俗人编造,若陆羽如此不堪一击,焉得有茶道之道!陆羽错在道之为道,只能心悟,以心传心,方能心领神会。所谓“禅不可言”,茶也不可演也!

饮茶蔚为“和尚家风”,是陆羽身后唐代佛寺的一大景观。这固然与陆羽等人大力推广茶道有关,但更重要的还是与当时大兴禅教,禅悦之风兴盛有关。由于坐禅必须通宵不睡觉也不能打瞌睡,故饮茶的提神作用便显得“恰到好处”了,遂使久已习茶的寺院内更兴起饮茶热潮。以致后来的禅宗门徒还传出这样的神话:

从印度来中国的禅宗始祖达摩,折苇渡江,到嵩山面壁九年时,曾因困倦不堪而将眼皮撕下弃地,这眼皮竟生根而长成茶树,采叶服下后,清醒爽目。从此坐禅的人一吃茶,就再也不会眼皮挂下了。而“中国的茶树起源于达摩”的说法也开始流行起来,看来,禅宗是欲将饮茶划为自家宗派的祖传专利了!这固然十分荒谬,但禅宗门徒也确实溺于饮茶,因而留下不少以茶悟禅的“机锋”佳话。

在杭州著名的风景区九溪十八涧附近那蓊郁的茂林和茶树中,有一副刻在“林海亭”石柱上的对联:

小住为佳,且吃了赵州茶去;

日归可缓,试同歌陌上花来。

这“赵州茶”正指以茶悟禅的最著名禅宗公案:唐时有僧到赵州从谂禅师处,师问:“新近曾到此间么?”答:“曾到。”师曰:“吃茶去”。又问,僧答:“不曾到。”师曰:“吃茶去。”后院主问曰:“为什么曾到也云吃茶去,不曾到也云吃茶去?”师召:“院主”,主应:“喏。”师曰:“吃茶去。”如此三番“吃茶去”,出于高僧的答非所问,让人摸不着头脑而益觉玄机深奥,遂成禅中“机锋”名言,被人津津乐道为“赵州禅”,还“神化”为茶禅一味追随者的口头禅。自然,也免不了因拾人牙慧、附庸风雅者的滔滔而俗化了此禅。

其实,这原是禅宗的典型对话风格,司空司惯的随机应答。体现的是“平常心是道,随缘即是福”的禅理。心之所想,脱口而出,以本真坦露而恰中禅机。是把人、我、物、天地、自然、好坏、有无等区别观念全打消后才达到的“无我”之禅境。而这种禅境是只可悟而不可言传的,故“不言之言”、无逻辑思维、以象征来启迪“顿悟”,正是禅宗不靠思维而靠直观来悟道的特殊传教方式。因而,对“禅悟”来说,这里是“吃茶去”还是“吃饭去”,还是吃别的什么东西去,都是区别不大的,关键在于传达出“禅在日常生活中,禅在平常小事中,禅在每个人身边”的禅悟理念。即所谓“担水砍柴,无非妙道”,只要用得巧,任什么都可以。不过从脱口而出的三声“吃茶去”中,又非常深刻地反映出当时禅门溺茶之风的方兴未艾。

在这样浓郁的崇茶风气中,又兼“茶”本身所具有的深厚文化底蕴及独特哲学内涵,因此,类似的茶禅便一再产生,并被人推崇备至,成为表面平淡无奇而内在意味深长的绝妙公案。如唐代温州瑞鹿寺有位本先禅师,称寺内众僧的生活是:清晨起床,洗手、嗽口,然后吃茶。吃茶完了,佛前参拜做佛事。午饭后小睡片刻,起来后洗手、漱口,然后吃茶。茶后做杂事。晚饭吃罢,洗手、漱口、然后吃茶,再做杂事。一日三茶,吃茶之频繁,吃茶之平常,吃茶之暗含禅机,在在了然。以致儿达茶即是禅,禅即是茶,禅茶相混,茶禅一味的难分难解程度。而之所以如此,其根本原因不外乎:

1、茶是佛寺相沿已久的传统食品,茶崇拜的意识早已成为僧人们内在血液里的成份。

2、茶是佛寺日常生活中最普通,也是用得最频繁的食物。因而,僧人对茶有一种血肉交融的亲切感。

3、茶的清心醒睡作用,是佛僧坐禅的最佳依赖和帮助。

驱赶睡魔就仰仗茶,茶是禅僧的必须。

4、茶不但给人清心舒畅的愉快,还是治病的良药。而道家观念更是视茶为养生仙药,延龄妙术。取道教衣钵为已内核的禅宗,自是以此为信念,热衷茶道。

5、茶本身所蕴含的文化内涵,以及茶的本身生命启示。

茶的清高静寂的品性特征,无不暗合或揭示禅机,于禅的表达,能有深藏若虚的妙境。正因如此,才有“茶禅一味”的境界出现。

那么,什么是禅呢?确实,“禅不可言”,正是至理名言。

“禅”,有时是“无我”的超现实境界,有时又意味着宇宙的精深真理。而“不立文字,教外别传,直指人心,见性成佛”,则是禅宗传教的十六字真诀。可见,要明白禅,就只有“悟”!

然“禅”是无形象无物质的,禅是一种纯粹的精神。或许那些高僧们可用一个眼色或一个什么表情、动作,完成“不着一字,以心传心”的禅悟。但众多平常的禅徒怎么办?于是茶,真正是神奇的茶!便成了悟道的媒介。所以,茶禅味,至今已搞不清究竟是茶性含禅,还是禅渗茶中了。总之唐宋之际,以茶悟禅,已成风气。

北宋时,天台的道原僧撰写了一部《景德传灯录》,共三十卷,是以“灯”喻“佛法”,以禅宗为佛门正统的一部“传法世系志,其中就录有不少这类禅茶事。如:唐名僧智常与南泉一同游方,临别之际,煎茶品饮。南泉问:“前与师兄共悟之禅,彼此已明,今后若有人来问悟道大事,我该如何回答?”智常看着眼前一片地说:“这块地很适宜建一座庵堂。南泉说:“这筑庵事我们暂不谈,还是谈谈悟道大事怎么样?”智常一听,猛然将正在煎茶的茶铫打翻,顾自站了起来。南泉不解:“这是干吗?你已喝了茶,可我还没喝呢!”智常答:“说出这样话的人,一滴茶水也不能享用。”智常连连二次以茶作禅机,以示“禅不可言,自心即佛”的禅理,让南泉明白“参活句”、“顿悟”的禅式思维。南泉后来亦成为禅学大师,著名的“赵州茶”从诒禅师还是拜他为师而得法的。

《灯录》中较著名的茶禅典故还有不少。如某和尚问:

“如何是和尚家风?”如宝禅师曰:“饭后三碗茶”。又,有人问杭州天竺山子仪禅师:“如何修行才符合道?”答:“诵经时把帘子卷得高高,睡醒后把茶水煎得浓浓”这类以茶悟禅及禅门饮茶之滥,由此而可见一斑。

南宋时奉化有位高僧普济,编撰了记述禅师法言的重要典籍《五灯会元》,其中也颇多茶禅趣事。如唐时有和尚从江西赶到湖南澧州拜谒惟俨禅师,惟俨打量一下后问:“从哪里来?”答:“从江西来。”惟俨听了即用杖敲三下禅座,和尚见状,似明白地说:“我大概知道了去向。”惟严抛下柱杖,和尚便无言以对。惟俨召唤侍从:“给这位客人点茶,他走累了。”不知茶有否让这位和尚清悟过来?既来参禅,怎能不打禅语?被比作不通窍的的木杖尤自不知!

《五灯会元》中还记载有一则于禅茶来说十分著名的典故——“一口吸尽西江水”的故事。那是在唐代,一天,居士庞蕴问马祖道一禅师:“不与万法为侣者是何人?”意即:唯一绝对的“无”之境界是仆么?这正是禅的迫底之问。马祖答曰:“待你一口吸尽西江水,即回答你。”庞居士因此大悟。这里包含“虽大犹小,虽小犹大,有即无、无即有”的禅理。此后,禅宗茶道便将茶水比作西江水。“一口吸尽西江水”意为一口喝干碗中茶水,暗含“茶里自有宇宙万象”的禅机。

由不这类禅语机锋,深蕴哲理与机智,故深得中国文人们的青睐与效仿。唐时,文人的禅悦之风正狂烈,便更助长了文人中禅语机锋的泛滥,致使“茶禅”不仅仅是佛僧们的得意妙语,还常常是文人们占尽风光的才智显露。比如,曾写下《阳羡茗坡》诗的吴地名士唐相陆希声,一天去拜谒仰山慧寂禅师,师出门相迎,陆问:“佛殿三门皆开,我该从何门入?”师即答道:“从信门入。陆又问:“大师还持戒吗?”答:“不持戒。”“还坐禅吗?”“不坐禅”“那算什么禅师?”师则缓缓相答:“酽茶三两碗,意在锤头边(钁头即指茶釜)禅宗所谓“玄道在于妙悟,妙悟在于即真”,如此嗜茶和尚耽于煎茶饮茶却不持戒坐禅,还振振有词的形象毕真,禅家只在生活细节中体认禅意也由此明了。而文人也机锋犀利,能禅善悟的,真不知是僧是俗了。故当时文人聚会,也尚好以禅语机锋为交流方式,那些机智的、独具魅力的、别出心裁的、能让人心领神会另悟一番境地的茶禅,便层出不穷,并传为佳话。

然而,这样的茶禅终究是太“走火入魔”了,似在显示卖弄而非悟禅,故“仅得皮相”,是冷眼旁观的道人评语。信然!“茶禅”本属于道,当我们在茶禅中识读出那些原本归属于“道”的精神气质,如清高、幽寂、静洁、飘逸,以及出世尘外的境界和对流动生命的自由自在之崇信与追求,以至于心醉神迷地陷入到孤寂的欣赏与品味之中……当我们真正进入到茶的精神内质中,真正去体味融茶入禅、融禅入茶的境界时,我们就会发现:“道”才真正是茶禅的底蕴与灵魂。

不必说达摩创茶之说是多么地滑稽可笑了。旦不提中国南方人自原始时代就已嗜茶。仅就达摩在公元520年来到广州而后至洛阳上嵩山前的一百年前来说,中国已兴禅茶之风了。如:南朝宋元嘉中,身为吏部尚书的吴兴武康人沈演之,曾请了一位名叫法瑶的高僧到武康小山寺当住持。

该僧至老,都是每饭必饮茶,实施以茶代饭的“辟谷法(即不食一切谷类)这种修行法来自于原始道教,而法瑶亦为“道僧”,故史书称法瑶为“真君”。可资补充的是,后赵石虎时代,公元346年,有高僧单道开,“栖隐绝谷,诵经四十余万言,以柏实松脂等为食物,又食细石子,一吞数枚,时瞰姜椒。如此七年,不畏寒暑,冬袒夏温,昼夜不卧,唯饮茶苏而已。”(见《高僧传》)。

这种不食谷类,仅以植物和少许干酪、酥油茶充饥的方式,很明显地反映出最初佛教饮茶是承自道教,乃至茶图腾习俗的文化模式的。故东晋高僧怀信也说:“跣足清谈,袒胸谐谑,居不愁寒暑,食不择甘旨,使唤童仆,要水要茶。”(《释门自镜录》),可见其时辟谷修练,仅食茶蔬,不畏寒暑,已然是道家本统的佛门风尚了。然说穿了,所谓“禅宗”,不也正是达摩禅学与中国道学的混合产物吗?故而无论是依附于道学在中国登陆立足的早期佛教,还是别立一派“外息诸缘,内心无惴,心如墙壁,可以入道”的“壁观”法的达摩禅宗,皆从道家中继承了崇茶嗜茶的风习。

至唐代,李唐皇室奉老子李聃为先祖,崇道风气益盛,嗜茶之习亦益烈。正是在这样的风气中诞生了陆羽与《茶经〉,也滋长了外佛内道的中国寺院和佛僧的嗜茶风气。唐《封氏闻见记)曰:“茶,南人好饮之,北人初不多饮。开元中,泰山灵岩寺有降魔师,大兴禅教,学禅务于不寐,又不夕食,皆许其饮茶。”此降魔师为道?为佛?抑或亦佛亦道?似乎很难分清。在这种文化背景下,道家茶道遂成佛门禅机,以至“饭后三碗茶”俨然成为“和尚家风”,而“吃茶去”,更成禅师的“三字真诀”了。

子曰:”过犹不及。”从早期的佛教禁欲、素食、苦修,到唐代禅宗的“本自无缚”、“自心即佛”,舒心随意便能成佛,其间相去又何止十万八千里?故而皈依佛门者益众而狂禅之风益烈。热潮之中,高僧们深藏玄机的禅语,皆被追逐今生来世之福的痴愚之众演化为可随心所欲生活的理论依据,以致佛法难持,戒律荡然。

当时,天台山国清寺名僧寒山、拾得有如此诗句:“又见出家儿……愚痴爱财色”、“我见出家人,总爱吃酒肉”,正反映其时佛僧行迹已与俗人无异,佛门已难守清静。此时,曾对“什么是心的解脱”问题回答为“既不求佛,也不求理智,既不怕地狱苦难的威胁,也不必羡慕天堂乐趣的诱惑,一切法都不必拘泥,这就叫解脱无碍”的百丈怀海禅师,也已忍无可忍,必欲制规立法,整肃佛门了。(https://www.xing528.com)

怀海(公元748—814年)自唐德宗兴元元年居江西百丈山至终,故人称“百丈禅师”,他是唐“南禅宗”南岳一系的大师,他参考大小乘的种种清规戒律与中国传统的诸多礼法规范,再结合禅的宗旨,终于创制了首部禅林法典《百丈清规》,详细规范了禅寺的布局、僧堂的结构、日常起居的法则、不同场合的礼仪等,十分细致明确。其中每每有不同的茶礼出现在不同的场合。以后,《清规》和“茶礼”便在许多禅寺中渐渐流传开来。公元1259年南宋理宗时,24岁的日僧南浦绍明来宋学禅九年,曾嗣法于杭州余杭的径山寺“虚堂智愚”禅师。临回国时,不仅已学得茶礼,作为临别赠物,他还得到一套台子式末茶道具。绍明将此连同七部茶典一起带回日本,后就在传播禅学的同时也传播了茶礼,在日本引起了人们的极大兴趣,影响了一些寺院。之后他又移居京都,此茶礼又被京都大德寺的开山禅师大灯继承,从径山寺带去的台子式茶道具也传给了大德寺。约二百年后,径山茶礼又传至日本茶道的开山者——村田珠光,对日本茶道礼法的形成起了极大作用。故径山寺是日本茶道界认祖归宗的圣地。

径山为天目山脉之东北峰,传说古时有双径通天目,故名径山,又名双径。有五峰环抱,山势峭拔,山径幽深,占木参天。唐代宗时创建了“径山禅寺”。南宋时,杭州已是京都,成为全国政治、经济、文化中心,其繁华更胜北宋时的“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华”之数倍,而有“销金锅”之称。其时,梵宫佛刹也大举兴建,湖山之间,金碧辉煌。据载,宋室南渡后,杭城佛寺增至四百八十余所。一时高僧云集,八方来会,其中,尤以径山寺声名远播。

南宋建炎四年(1130),名僧大慧宗杲奉旨主持径山。

大兴“临济宗”禅派,主张“参活禅”,其镇山法宝是:“任凭风浪起,我心如古井”。

宋孝宗曾多次召见他,并还御赐“大慧禅师”法号。从他参学者达1700多人,僧众逾三千。乾道二年,孝宗游径山,还亲笔题写了“径山兴圣万寿禅寺”额(至今还有御碑在)。

寺誉日盛,四海仰慕。嘉定年间还被列为禅宗“五山十刹”之冠。不但四方僧侣来拜,连日僧都慕名而至。

当时的径山寺,奉行着以《百丈清规》为蓝本的茶礼,日僧先后多次到径山学习清规,并将茶礼带入日本。例如日本曹洞宗的创始人永平道元禅师,于公元1225年来参拜径山寺,回国后大力提倡“百丈清规”,实施比当时流行于日本禅寺中的宋《禅苑清规》更严格周密的禅院礼法。主张“威仪即佛法,作法是宗旨”,亲手制定了《永平清规》,其中也颇多茶礼,是将“径山茶礼”带入日本,并努力发扬光大的日僧而今,“径山茶礼”已在国内失传很久了。好在《百丈清规》中的茶礼在多部禅林古籍中保留了其书面记载,其名目繁多,诸如“受嗣法人煎点”、“专使特为新命煎点”、“山门管待新命并专使新命辞众上堂茶汤”、“专使特为受请人煎点”、“受请人辞众升座茶汤”、“山门特为新命茶汤”、“受两序勤旧煎点”、“堂司特为新旧侍者汤茶”、“方丈特为新首座茶”、“新首座特为后堂大众茶”、“住持垂访头首点茶”、“两序交代茶”、“入寮、出寮茶”、“头首就僧堂点茶”、“方丈特为新挂搭茶、”“赴茶汤”、“新挂搭人点入寮茶”、“方丈小座汤”、“库司、方丈、库司四节特为首座大众茶(共三次)”、“前堂四节特为后堂大众茶”、“旦望巡堂茶”、“方丈点行堂茶”、“库司头首点行堂茶”等等,从中可以窥知“径山茶礼”寺内若举丧事,则有:”挂真举哀奠茶汤”、“对灵小参奠茶汤”、“出丧挂真奠茶汤”、“茶毘'等茶礼。而在圣节、国忌日、佛诞日、涅槃日、达摩忌日、百丈忌日等各种庆典节会或日常禅礼中,都有上茶、献茶、供茶等繁缗而隆重的茶礼。如圣节:必先启建金刚无量道场,一月日,僧行不给假,示敬也。启建之先一日,堂司备榜,张于三门之右……大殿排香烛,茶汤、铙钹、手炉俱办……鸣大钟及僧堂前钟,集众列殿上向佛排立,住持上茶汤,上首知事递上……下茶汤毕,住持归位立定……请新住持:凡十方寺院住持,虚席时,必闻于所司,然后行“库司会两序勤旧茶、议发专使修书、制疏、茶汤榜(所请的各寺主名单等),用绢素写榜……迎接仪从,一切毕备……三门下钉挂帐设,向里设位,讲茶汤礼……上首知事行礼,揖坐烧香,揖香归位,相伴吃茶,再起烧香,揖香归位,相伴吃汤,收盏……。

这类茶礼,极其威仪规整、周密庄严,不得有丝毫疏怠,如以“山门特为新命茶汤”为例:首先要将茶汤榜预张僧堂前上下间,库司再发请帖如下:

然后,备柈栿火烛,诣方丈拜请,免则触礼禀云:“斋退,就云堂点茶,特为伏望慈悲降重。”禀讫呈状。随后令客头请两序勤旧大众,光伴挂“点茶汤牌”报众,僧堂内铺设住持位。闻长板鸣,知事入堂炷香展拜,巡堂一周请茶,然后特为住持陈贺。斋退,鸣鼓集众,知事揖主持人。入堂,归位揖坐,烧香一炷。住持前揖香,从圣僧后转归中问讯,立行茶遍,瓶出,往主持前揖茶、退身。圣僧后右出炷香展三拜,引全班至主持前展三礼,送出,复归堂烧香,上下间问讯,收盏、退座。汤礼与茶礼同。

由上可见,禅寺的茶礼,即便是日常小礼,也都一丝不苟,庄严肃穆,彬彬有礼,而若遇特大节日或重大庆典活动时,则务须举行盛大茶礼,其盛况隆重更是无法形容。

其实,所谓茶礼,实为禅宗清规之一部分,各种场合各有不同的茶礼,径山茶礼便是这样产生的。可惜的是《清规》中并无茶汤的制作法与具体的饮用法,颇为遗憾。倒是日本茶道的史典中,还保留一些径山茶礼的信息,透露出其中梗概。

首先,南浦带入日本的茶台子,是径山茶礼的重要器物,是用四根同长的木棍,与两块长方形的木板分上下相榫接而成的茶几。下面那块木板直接触地,板面上可置放茶器等。上面那块木板形成台面,是制茶汤的操作台。据载,当时茶台子涂的是黑漆。

宋时,尚茶白,故风行使用黑轴茶盏,以衬托色白之茶。因此,与茶台子一同带入日本的还有一些黑轴茶盏,即日本称“天目茶碗”者。据日本平凡社《世界百科大辞典》载:“天目”为黑色及柿色铁质釉彩陶瓷茶碗的统称……此类茶碗系禅僧修行地浙江省天目山寺院日常使用,故称“天目”。又《西天目山志》云:“天目盏”又名“天目木叶盏”,是天目山寺院中招待贵宾的茶具。“天目古盏”一直在日本茶道中被推崇为圣物,至今仍有三只作为国宝,珍藏在日本博物馆中。

天目茶盏在使用时,须有“天目台”配合。所谓“天目台“,即红漆雕花木茶托。这种木茶托是南宋时点茶的必备器,故在南宋审安老人《十二茶具图赞》中也有,称“漆雕秘阁”,并称“天目盏”为“陶宝文”。当然,这并非正称,而是诙谐地赋茶具以官场化的“封号”,但它珍贵地保留了南宋时的“点茶十二器”“宋代茶道器”的真面目。其中的“汤提点”者,即“汤瓶”或称“水注”,其功能与旧茶馆中的冲水壶类同。〈清规》茶礼中常有“瓶出”字样,即指此物。另外还有“竺副帅”者,即“竹茶筅”,是茶粉投入碗中、汤瓶注入沸水时,用它来搅荡调匀点好茶的,现唯有在日本抹茶道中还使用。如此,茶台子、天目茶盏、茶托、汤瓶、茶筅、末茶及盛末茶之具,以及煮水的炭炉与炭等,为径山茶礼之必需器物已可推知了。那么,其茶礼用的是宋代点茶法也就明确了。

至于径山茶礼的用茶,自然是当时环寺周围山上遍坡的茶树所提供的。北宋时期就已十分出名的径山香茗,以细嫩、清幽、鲜甘为特色,品质优异超众。茶为散茶。那么,其末茶当由散茶碾为末。如此,则茶碾、茶磨,以及量度茶末的小茶勺等也当具备。可以想见,当年茶鼓擂响、梵乐奏起,茶礼开始时,这一整套宋代的寺院点茶法是如何细腻精致又威仪规整地展开,从而折服了来宋学禅的日僧的。

据说,直到民国时,径山寺内还有专设的“茶室”、“茶亭”。茶室内挂名人书画,有名贵的屏风等。茶室门上有匾额,周围有围廓栏杆,远眺可见全山胜景。庭园幽静,四环山色浓郁苍翠,有柳杉、松柏等古木参天。贵宾来时,茶桌上不但备有精美糕点、糖果,寺僧还会端出古色古香的茶壶和茶碗来敬客。平时,寺院里还常常举行“茶宴”礼仪。据说是僧众团圈围坐,边品茶,边论佛法,或议事叙感等,颇似《清规》中“特为首座大众茶”之类茶礼。现茶界称之为“径山茶宴”。

不过,尽管曾毁于一旦的佛寺如今业已复建,但无论是“茶规”,抑或茶礼、茶宴,却早已不复存在。倒是径山香茗,在丛山叠岭中蔓绿莹翠,并多次获奖,是浙江的优质名茶之一。

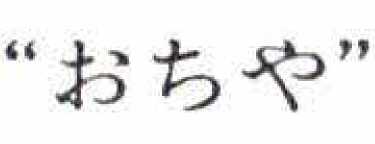

现在,我们再将目光转向以茶道著称的日本,有一个现象就颇为重要了:日语中“茶”—— 的读音“。qia”,接近吴越土语“喝茶”的发音。而‘

的读音“。qia”,接近吴越土语“喝茶”的发音。而‘ ,正指活泼可爱的女孩,又与吴越以“茶”为美好少女之爱称类同,似系同源之文化。而日本民间嗜好的大麦茶、茶粥之类非真茶或搀和茶,更像是古越原始茶的遗风流俗。

,正指活泼可爱的女孩,又与吴越以“茶”为美好少女之爱称类同,似系同源之文化。而日本民间嗜好的大麦茶、茶粥之类非真茶或搀和茶,更像是古越原始茶的遗风流俗。

此外,收藏在日本正仓院的圣武天皇(公元724—756年在位)的大量文物中,有部分古文书中有“荼甘束,直十四文”、“荼七把,价钱五文”的记载;又据日本权威史书《古事根源》及《奥仪抄》记载,圣武天皇与天平元年(729)召集僧侣百人,在宫中诵经四日,事毕后各赐以粉茶;日高僧行基(658—749)一生建立寺院49所,各寺院中均种植茶树(此为日本种茶之最早记录)。如此可见,有人将日本饮茶之源溯自公元733年才出生的陆羽,是荒谬的。

其实,从族源上考,日本与吴越有颇为远古的渊源,而《日本姓名词典》中,还有茶、茶山、茶园等姓。而若从文化交流上看,浙江与日本又很早就有往来。据最新考证,传说中东渡日本后成为“日本民族之开国始祖”(日本徐福研究会会长仲田玄语)的秦朝人徐福,据说是从浙江慈溪达蓬启航的。那么,无论是作为茶图腾后裔还是方士徐福,都有可能将吴越之茶文化带入日本。尽管这只是一种传说,不过至少说明:浙江的茶是可以通过各种途径,很早就传入日本的。而在确切可考的日本茶史中,日本茶道的源头,也正是在浙江。具体地说,与两位到浙江天台山学禅的日僧,有密切联系。

一位是日僧最澄(公元767—822),于804年入唐后,即在天台山的国清寺、高明寺等寺院求学天台宗,还到越州(绍兴)的龙兴寺、上虞的峰山道场求学密宗。回到日本后,在比睿山创立了“台密合”的日本天台宗。比睿山因而成为日本天台宗的总本山,最澄则成为日本天台宗祖师,逝世后,被日本天皇谥为“传教大师。

可以想见,当年浙东地区浓郁的饮茶风习和由来已久的丹丘茶道道统,以及著名道教圣地千峰神峻,万壑争流,云起霞飞,蔚为奇观的钟灵毓秀气象,和天台山上那众多外佛内道、嗜茶习深的佛道禅院,周围高山低坡、石壁崖间那郁郁翠翠的茶丛……这样清新、浓郁的茶文化氛围,怎不令因憧憬唐文化而冒险渡海来华的最澄肃然起敬呢!

当地之茶,始自远占,故而传说颇多。相传求长生不死道的东汉著名道士葛玄,曾植茶天台山上。至今,在天台山华顶寺归云洞前的“葛玄茶圃”,几株“茶祖”依然生机勃发。在这海拔千米之上,茶园清风甘香,绿泉蒸雾,仙山灵气,几欲令人忘归。而西晋道士王浮《神异记》曰:“丹丘(天台之别称)出大茗,服之生羽意”。南陈高僧智颉居华顶、天封,戒酒坐禅、饮茶驱睡。其徒智藏,传说曾为隋炀帝献过茶。

此外,唐代陆羽《茶经》有:“生赤城者与歇同”的记载,宋时更有紫凝、魏岭、小溪等多品名茶,并有“佛天雨露”、“帝苑仙浆”等美誉。当地宋代著名文人戴复古曾引俗谚:“桐树开花,茶吐大家”,可见天台之茶盛。

公元780年前后,隐居天台山的著名诗僧寒山,与国清寺名僧拾得友善,其有“石室地炉砂鼎沸,松黄柏茗乳香瓯”的诗句传世。这种“地炉”茶显然不同于陆羽的“鼎形风炉”茶,而日本抹茶道中恰有用“地炉”的,极为相似。日本茶道中的这一文化因子很可能是来源于唐代天台山,由最澄等留学天台的佛僧传入日本的。

值得注意的是寒山诗句中有“乳香瓯”三字,可知这“地炉茶”应该是奶茶,也即前面所提到的单道开所饮的“茶苏”。“苏”即“酥”,奶也!据日本学者考证①:当公元900年前后,日本崇唐风气淡化时,与茶同时作为唐文化一部分而引进日本的乳文化也与茶一起“消失”了。茶与乳这么“紧密相连”是很值得探索的。此外,“松黄柏茗”,又与单道开“以柏实松脂等为食物”相符合;而日本茶道中,上茶前必先上茶食,这茶食称为“茶怀石”,据说来源于和尚坐禅,空腹难挨,便将烤热的石头揣在怀里以度难关。这种说法似乎很难自圆其说。若参考单道开故事,即可明白:应该是最初坐禅时,僧人都怀揣状如小石子的干食制品(即干酪),饥时便食这种“小石子”,如单道开“一吞数枚”然后饮奶茶化解。因而,这种干食便称为“怀食”,讹为“怀石”。渐渐地,茶食已不再是这种小石子状干食了,但称呼依然未变,成为“语言化石”沉淀下来。这也说明日本茶道中保存着远比陆羽茶道更古老的文化因子。显然,内道外佛的各寺院中,各有不同的祖传饮茶方式和茶道风貌,茶道并非仅只陆羽一式。

据载,公元805年,从唐归日的高僧最澄,将天台山的茶籽带回日本,种在日本神社内,后称为“日本最古的茶至今在日本京都比睿山的东麓还立有《日吉茶园之碑》,其周围是一些茶树。同时,最澄还在比睿山修建了延历寺,创建了日本的天台宗。至今,每逢6月4日最澄忌日,延历寺中都要举行献茶仪式,采山上新茶,祭祀最澄,纪念其引进茶种。后来,有一首《题光上人山院》的诗曰:

熊仓功夫:《论茶之东渡日本》,载《农业考古》1991年二期。

梵宇深峰里,高僧住不还。

经行金策振,安坐草衣闲。

寒竹留残雪,春蔬采旧山。

相谈酌绿茗,烟火暮云间。

光上人为最澄的弟子。此诗表现了一派汉文化的山间野趣。可见最澄在带回茶籽与制茶技术的同时,还将深山越僧的闲适情调也带回了日本。

当时,与最澄一起赴唐的还有日僧空海,他们是在海船上遭暴风雨时失散的。后来,空海顺利地到达了目的地唐都长安。而最澄却歪打正着地在明州(今宁波)登陆,从而成为日本的“茶始祖”。

空海到长安后,在西明寺学佛。西明寺是唐高宗显庆六年(656)为庆祝武则天的长子孝敬太子李弘病愈而建的。唐武宗会昌五年(845)灭佛时,长安百余座寺院仅留西明寺等四座。唐大中六年(852)改名为福寿寺。唐末毁于战火。

1985年,西安市南郊西明寺遗址处,曾出土一件刻有“西明寺、石茶碾”字样的唐代石茶碾,1988年,西安法门寺遗址又出土了唐皇室鎏金银质成套茶具,令人瞩目。但无论是朴实笨重的石茶碾也好,还是精致华丽的皇家礼佛茶具也罢,都属于陆羽茶道具的模式是显而易见的,或许是随着紫笋茶的入贡而传入京都的。故而空海、以及当时也在西明寺学佛的日僧永忠等,分别于公元806.805年回日时,带回的是陆羽式茶道文化及陆羽所倡导的饼茶、末茶法。这可以从日本当时的文献记载中得到证实。

饮茶在日本的最早记录,目前的发现是公元814年7月28日的《空海奉献表》的文字:“观练余暇,时学印度之文,茶汤坐来,乍阅震旦(指中国)之书。”以及〈日本后记》于公元815年4月22日的记载:

癸壬,(嵯峨天皇)幸近江国滋贺韩崎,便过崇福寺。大僧都永忠护命法师等,率众僧奉迎于门外,皇帝降舆,升堂礼佛……大僧都永忠,手自煎茶奉御。

这种“茶汤”与“煎茶”,据当时的诗集所载“独对金炉灸令燥”、“提琴捣茗老梧间”的诗句来看,既“灸”又“捣”的正是饼茶。而诗句中尤有“吴盐和味味更美”之句,那么,属于浙江吴地的陆羽茶道之传承应当无疑了。

自都永忠献茶给嵯峨天皇后两个月,天皇便命畿内及附近地区种茶。每年献茶入宫。同时,在宫内也辟茶园,还设“造茶使”官职。饮茶之风遂在日本的皇家、贵族与僧侣间盛行起来。直到894年,日本停派遣唐使,中日交通断绝,中国茶叶进口日本也停止了。饮茶之风也在日本消停。

直到十二世纪中后期茶在日本才再度兴起,这当归功于二度来宋学禅的日僧荣西了。

荣西生于公元1141年,年少时曾学禅于比睿山,是最澄的后裔弟子,故通晓天台密教。28岁时入宋半年,学于四明山。其时曾特意去朝拜天台山,并在“石梁”处,向罗汉献茶。据说,早他95年到天台山的日僧成寻,也曾在“石梁”向罗汉献茶516碗,当时,盏中茶面现出异样花纹,似被罗汉接受的暗示,荣西可能想步成寻的后尘,但这次罗汉未曾显灵。

公元1187年,47岁的荣西再度入宋,登天台山,拜虚庵怀敞为师,得临济宗单传心印。他在宋四年多,学禅之余就考察茶事,调查当地饮茶习俗,并学习采、种、制茶等技术。后又随虚庵移住宁波天童寺,大师授予正传大戒,并赠以传法信衣。宋孝宗还亲自赐他“千光法师”称号。

荣西50岁时回国。由于深受天台茶文化浸染,他回国时不但将所学到的种茶、制茶及点茶的方法、技术带了回去,也将天台茶种籽带回了日本。茶籽分别撒在他回国登陆的第一站——九州平户岛,以及脊振山、圣福寺等地。回到京都后,他还将茶籽送给拇尾高山寺的明惠上人,明惠将茶种植寺内°后来,这些地方也都称为“日本最古的茶园”。

当然,荣西在日本茶史上的卓著功绩并非仅此一项,很重要的是他还撰写了日本第一本茶15——《吃茶养生记》,从而奠定了他在日本茶史上的重要地位,被后人尊崇为“日本的茶祖”。

《吃茶养生记》共五千余字,分上下卷,用汉文写成,主要讲述茶与桑的医药作用,兼及茶的采、制等知识。他对茶推崇备至,故开卷即热情洋溢地赞道:

茶也,养生之仙药也,延龄之妙术也。山谷生之,其地神灵也;人伦采之,其人长命也。天竺唐士同贵重之,我朝日本曾嗜爱矣。古今奇特仙药也,不可不摘乎!……青哉茶乎,上通诸天境界,下资人伦矣。诸药各为一种病之药,茶为万药而已。

如此地赞不绝口,确实是“知茶者”对茶的深度把握。他主张大量饮茶,甚至认为可用茶来拯救处于末世的日本人。真是其心可悯!

极为珍贵的是,书中还记有:“见宋朝焙茶样,则朝采即蒸即焙之”,“焙棚敷纸,纸不燋样,诱火工夫而焙之,不缓不怠,竟夜不眠,夜内可焙毕也。即盛好瓶,以竹叶坚封瓶口,不令风入内,则经年岁而不损矣”的茶事。

这样的“天台制茶”法,正与当今日本的“蒸青散茶”制法相同。可见日本“蒸青散茶”的始源在浙江天台,同时也证明宋代时越地除制“炒青散茶”外,还制“蒸青散茶”。

其后,又有日僧道元、圆尔辨尔登天台、参径山,将禅茶之礼带回日本。南浦绍明更将径山茶礼、茶道具和七部茶典带回日本,给日本茶道添上了几分禅规茶礼的威仪。

当然,以上所提到的均是日本茶史上十分著名的人物。

其实,唐宋间来浙江学佛的日僧还有许多,他们势必也会将茶道文化或多或少地带回日本。此外,当时也有不少浙江高僧赴日弘法,如杭州径山无准师范的法嗣兀庵普宁、径山石溪心月的法嗣大休正念,都曾先后到达日本传扬佛法,也将茶道传入日本。

与此类同的是朝鲜半岛。早在我国南朝时,天台山就有不少来自新罗、高句丽和百济的留学僧。如新罗国僧玄光,志求禅法,谒见天台宗第三祖慧思密受《法华安乐行门》等。又,隋开皇十六年,高句丽僧波若来江南游方参学,也曾到天台,并在华顶修行十六载,后长眠天台。宋元丰八年,高丽王朝文宗第四子义天,率弟子介寿到天台学禅,第建立高丽天台宗。

当然,其间也有中国僧到朝鲜半岛的。

总之,中国茶道曾通过这样的交往而传日本和朝鲜半岛是可以确定的。

可以想象,中国茶道还曾通过各种途径,传播到周边国家乃至更远的地方。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。