随着新中国的建立及社会的发展与变迁,社会审美结构发生了巨大变化,古典文化审美隐喻受到连续不断的清洗。上个世纪50年代,私人作坊消失,建水美术工艺陶厂建立[10]。建水陶书画装饰被认为是具有“资产阶级小情调”的装饰,而被新的社会审美驳斥,很快处于失语状态,并在一度消弭。

90年代后,随着国家重心的转移,经济大潮迅速崛起,国民生活水平不断提高,随着审美限制的放松,古典文化随之出现了某种程度的复兴,如国画传统、茶文化等被重新思考与评价。茶文化的复兴直接带动了建水陶市场的发展,随着各类茶具需求量的增加,建水陶私人作坊日益增多。建水陶的繁荣使得书画装饰再度出现,并被强化与推崇。

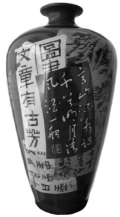

然而,古典文化语境的消弭,建水陶制作者、欣赏者的古典文化修养都在不断被弱化。在此情景下产生的书画装饰自然流于浅薄,已无法与清末民初的水平相提并论。例如“残帖”的审美源于对文字构成形式的欣赏,是古典文化语境下,文人书法审美在工艺制作中的一种物化形式,也是对创作者或者欣赏者深厚的古典文化素养的暗示与隐喻。但对于当代的欣赏者而言,毛笔日常使用的弱化使得他们对书法审美传统、笔墨鉴赏表现出疏离与陌生,“残帖”成为一种表达失语的装饰。如图2-1中的“残帖”博古瓶,通身以黑色为主调,装饰重点凸显在瓶身“残帖”书法上,整件作品古朴大方、散发着文雅之气。而图2 2中的当代“残帖”则显然不是以书法装饰取胜,其上文字装饰透露出装饰者对书法羸弱与形式化的理解,散落的残叶堆叠沦为杂乱的色块,混杂耀眼的色彩脱离器形独自存在。这样流于浅薄与概念化的书画装饰在当代建水陶中比比皆是。装饰是工艺中非常重要的部分,好的装饰会赋予器形生命,坏的装饰会损坏好的器形。书画装饰审美必须依靠笔墨审美趣味参与才能实现。离开了笔墨审美情趣参与,只对清末民初书画装饰进行图式化与僵硬化的沿袭,致使建水陶书画变得陈陈相因,很多有着好的器形的建水陶被迫披着一件不合体、低劣的装饰之衣。

图2-1 建水陶“残帖”博古瓶 向逢春(制) 民国 云南省博物馆(藏)

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图2-2 当代建水陶“残帖”花瓶

作为文人审美物化的建水陶书画装饰,其终极形式是一种消费品。消费群体既是在对建水陶物质功能进行消费,也是在对其装饰隐喻进行消费。进而言之,对建水陶书画装饰的消费最终转换为对书画审美的消费,无论是烟斗、花瓶、笔筒,或是其他具备文人化装饰的物件最终都是通向文人隐喻系统的载体。

但是,对于当代人而言,无论是“残帖”还是梅兰竹菊,或是书法诗文,都只是一种僵硬的文化隐喻概念。而日益增长的经济实力又让他们对古典文化产生一种膜拜情结,这种情结使得他们追逐于一些古典元素支离的装饰碎片。这样的环境下,书画装饰已经不是一个时代审美的有效载体,因为它既不是创作者的审美沉淀,也不能被消费者所理解,只是一个具有僵硬躯壳的审美符号。但尴尬的是,这样一种生命力正在逐渐弱化的装饰,却被浅薄、无限制地复制,而社会审美的附庸风雅更使得恶俗化的书画装饰愈发泛滥。

图2-3 恶俗化的当代建水陶书画装饰

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。