从文献记载来看,夏代是中国历史上第一个王朝国家,夏代文明的最终形成是在自身发展的基础上广泛吸收周边文化的优秀文化因素融合而成。海纳百川,有容乃大,夏代文明的形成正反映了中华文明多元一统的格局。然而文献上记载的夏王朝在考古学上不能完全对应,二里头文化是夏代文明的典型代表但不是全部,夏王朝的前期应包括中原地区的龙山文化。在本书中华夏文明的概念更能涵盖中原地区的早期文明,即从陶寺文化开始,再到嵩山南北以大量史前城址与中心聚落为代表的中原龙山文化的各个类型,然后经过整合形成较为一统的二里头文化。因此二里头文化所展现出来的文化面貌已焕然一新,王朝文明的格局已然显现,中国早期文明的“满天星斗”已经黯淡,在经历了“月明星稀”的过程之后,以中原为中心的“重瓣花朵”式的文明格局正式形成。

二里头文化在形成过程中广泛吸收了周边优秀的文化因素,其中良渚文化因素依然引人注目。可以这样说,二里头文化吸收了大量的良渚文化的养分而得以更加强大,而良渚文化的许多优秀文化传统正是借助于以二里头文化为代表的夏代王朝文明而深深地融入到中华文明体系之中而得以延续乃至发扬光大。在二里头文化中,良渚文化的因素很多,以至于有些学者认为夏代文明萌生于东南,而后北上,再融汇各家之长从而开创了中国历史上的第一王朝。对于夏王朝源于良渚文化这一观点,笔者决不赞同,甚至坚决反对。但以二里头文化为代表的夏代文明之中融进了许多良渚文化的因素却是不争的事实。以要言之,简述如下。

饕餮纹在商代青铜器上极为多见,常常是作为主题纹饰出现在青铜器的重要部位,并常以云雷纹作为地纹加以衬托。作为早于殷商的二里头文化,饕餮纹其实早就出现了,只是不像商代那样发达而已。从三代青铜器上的饕餮纹观察,这种纹饰其实就是兽面纹,而兽面纹在良渚文化玉器上早已盛行,反山墓地出土的玉琮、玉钺、三叉形器以及玉梳背上更有完整的神人兽面纹,成为良渚文化的“神徽”。

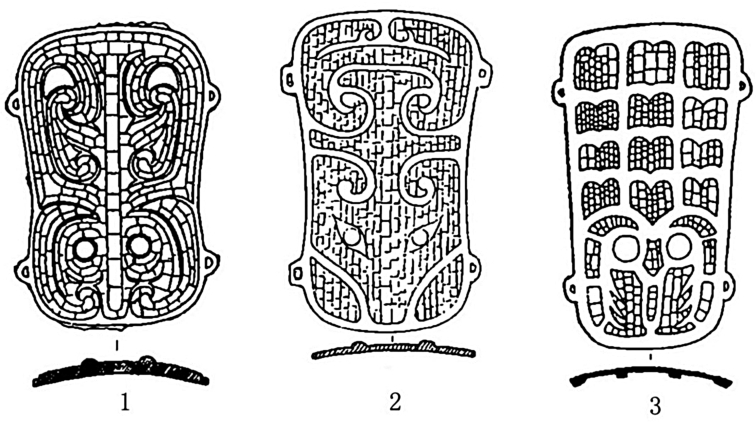

二里头文化的兽面纹目前在三件镶嵌绿松石的青铜牌饰上表现得最为突出。1981年考古工作者在二里头遗址Ⅴ区墓葬M4中发现一件兽面纹铜牌饰,呈长圆形,长14. 2、宽9. 8厘米。中间呈弧状束腰,两侧各有两个小系钮。凸面由许多不同形状的绿松石片粘嵌排列成兽面纹(图3-12:1)。凸面绿松石片图案组合异常精巧,保存极好。这件器物放置在墓主人的胸部略偏左。1984年中国社会科学院考古研究所二里头工作队在二里头遗址VI区墓葬M11中又发现一件兽面纹铜牌饰,长16. 5、宽8—11厘米。形制与上述那件铜牌饰相似,只是略大,在墓中放置的位置也相同,即置于墓主人的胸前。铜牌饰的正面用许多碎小的长方形绿松石片很整齐地镶嵌成兽面纹,背面四个穿孔钮上下两两对称,可系绳(图3-12:2)。形象生动,制作精巧。

图3-12 二里头遗址出土的铜牌饰

1.二里头ⅤM4:5 2.二里头ⅥM11:7 3.二里头ⅥM57:4

二里头遗址的第三件兽面纹铜牌饰发现于1987年二里头遗址VI区墓葬M57,圆角梯形,瓦状隆起,两侧各二钮。以青铜铸成兽纹镂空框架,镶嵌以绿松石片。出土时绿松石片全部悬空(原来或有依托)。

整体为一猛兽形象,其头端窄而身部宽,圆头,两眼圆睁,弯眉,虎鼻状直鼻,下颌有利齿数颗,身有鳞状斑纹。所嵌400余块长条形、方形和三角形绿松石片,厚约0. 2厘米,多数十分细小,大者宽仅0. 5厘米左右,它们排列致密有序,镶嵌十分牢固,给人以毛茸茸之感。此件铜牌从整体看,形象凶猛、威武而生动,色彩斑斓、绚丽而协调,是件工艺精湛、艺术水平高超的稀世瑰宝。器长15. 9、宽7. 5—8. 9、厚0. 25厘米(图3-12:3)。

关于二里头遗址出土的三件铜牌饰,李学勤早在1991年就进行了专门的研究,并指出,与这件器形相似的饕餮纹铜牌饰还有另外七件非发掘品,均流散在国外。其中美国哈佛大学沙可乐博物馆藏有三件,一位名叫保罗·辛格的医生藏有两件,火奴鲁鲁艺术研究院有一件,还有一件曾在伦敦古董行出现过。这十件铜牌饰的共同特点是,形制大体呈圆角长方形,上缘略宽于下缘。左右各有两小系纽,面凸,满嵌绿松石,构成饕餮面 。而据王青后来的统计,截至2002年,我国夏代前后的镶嵌铜牌饰共发现16件左右。这16件铜牌饰中,除了保罗·辛格医生所藏较大的那件资料未收集到,其余15件中的10件,王青根据纹饰的不同分为A、B、C共3个类型,另5件暂无法划分型式。二里头遗址出土的三件铜牌饰中,二里头M4:5属于Aa型,圆形眼。二里头M11:7属于Ab型,梭形眼。二里头M57:4属于Ba型,圆形眼,眼以下有明显表现鼻和须的纹饰。眉以上为鳞甲纹。王青认为A、B两型牌饰分别是东夷人和夏人表现各自神祖的神徽,而夏人对东夷的神徽明显有所吸收和改造,这实际上就是夏人对夷人文化传统的某种继承和发展,这和商周文化对其前文化传统的继承发展并向更广阔空间扩散,由此形成华夏族的历程是有机联系在一起的。并且这种传承还可追溯到良渚、龙山文化的玉神器。这样一条从良渚到龙山再到夏商周的移殖道路在很大程度上反映出中国古代文明的早期发展模式 。

笔者以为,商代青铜器上的饕餮纹最早可追溯到良渚文化玉器上的兽面纹,尤其是完整的神人兽面纹“神徽”。而二里头遗址出土的带兽面纹的铜牌饰让我们更清楚地看到其中的演变轨迹。而且从二里头文化往上追溯,龙山时代的河南新密新砦以及山东龙山文化都是重要的一环。

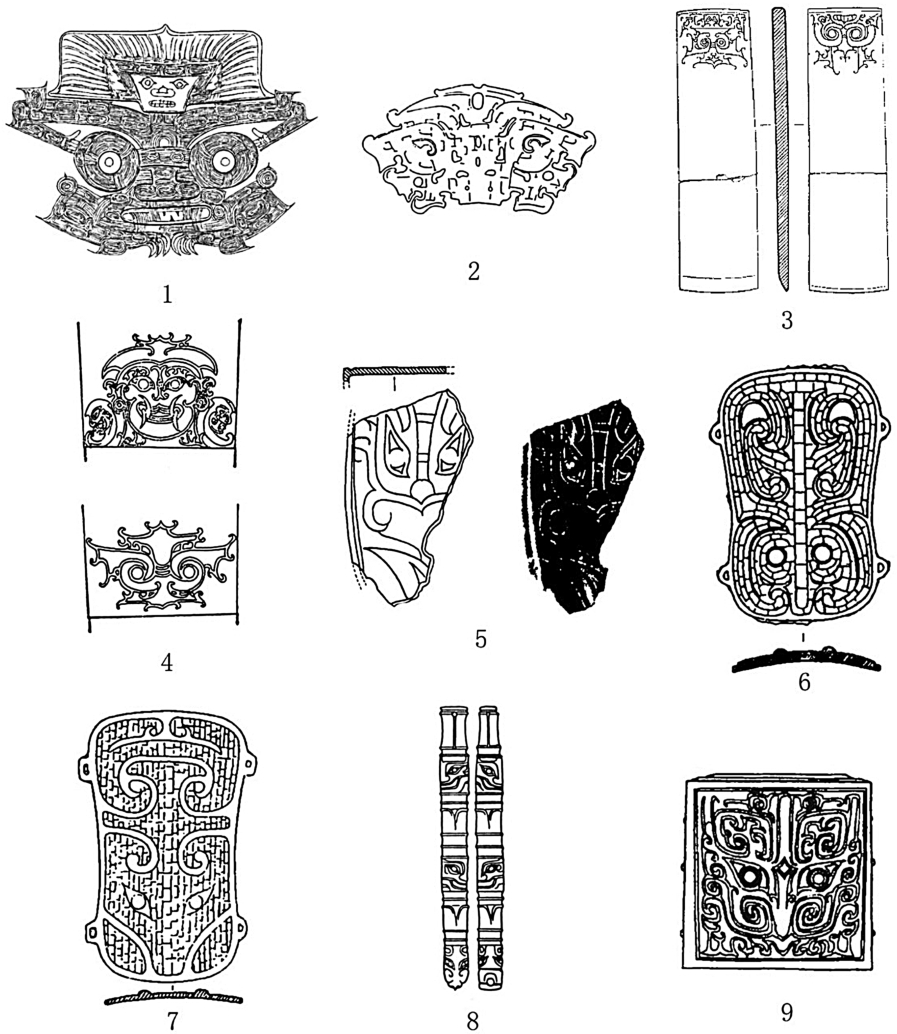

良渚文化的玉器雕琢精美,其上大多有简化的兽面纹。一开始人们对于这种简化的兽面纹还莫名所以,直到完整的神人兽面纹“神徽”被发现以后,人们才真正认识这种兽面纹的本来面目。以反山玉琮M12:98为例,这件玉琮通高8. 9厘米,重约6500克,形体宽阔硕大,纹饰独特繁缛,为良渚文化玉琮之首,堪称“琮王”。玉琮四面直槽内上下各雕琢一个完整的神人兽面纹图像,共8个。每个图像的细部基本一致,用浅浮雕和细线刻雕琢而成,每个图像的大小仅高约3、宽约4厘米。图像主体为一神人,脸面呈倒梯形,重圈圆眼,两侧有小三角形的眼角,宽鼻,以弧线勾划鼻翼。阔嘴,内以横长线再加直短线分割,表示牙齿。头戴高耸宽大的羽冠。神人上肢作弯曲状,抬臂弯肘,手作五指平伸。下肢作蹲距状,脚为三爪的鸟足。在神人的胸腹部以浅浮雕琢出兽面,用两个椭圆形凸面象征眼睑,重圈眼,宽鼻宽嘴有尖齿和獠牙(图3-13:1)。神人兽面图像精美繁缛,展现出鬼斧神工般的雕琢技法。

图3-13 兽面纹的演变

1.反山M12:98 2.朱封M202:1 3.两城镇玉锛 4.台北故宫玉圭纹饰 5.新砦T1H24:1 6.二里头ⅤM4:5 7.二里头ⅥM11:7 8.二里头ⅤKM4:1 9.铜构件郑州小双桥采:1

良渚文化玉器上的神人加兽面是完整的“神徽”,而只有兽面的则是“神徽”的一种简化。这种玉器上雕琢兽面纹对周边文化影响很大,如长江中游地区的石家河文化及海岱地区的大汶口、龙山文化。良渚文化之后,山东龙山文化依然可以见到玉器上的这种兽面纹,如临朐朱封M202出土的玉头饰,形似玉佩,镂孔透雕,玲珑剔透,两面均镶嵌绿松石(图3-13:2)。山东日照两城镇采集的玉锛,玉锛上部正反两面均刻有类似兽面的纹饰,两面彼此各不相同(图3-13:3)。从这件玉锛上的雕刻的兽面纹来看,虽与良渚文化习见的兽面纹略有差别,但兽面的整体表现形式,尤其是兽面的双目呈重圈式卵圆形而不像商代所流行的“臣”字目,显然与良渚文化大有关联,当是龙山文化的琢玉工匠仿良渚文化玉器风格而制成的。两城镇的圭锛现在一般称为玉圭,台北故宫博物院所藏玉圭与此颇为相近,两面均雕刻了形态不同的兽面纹(图3-13:4)。

良渚文化的兽面纹可能借助于山东龙山文化传入中原地区,在河南新密新砦遗址T1H24中发现了一件刻有饕餮纹的陶器盖,器盖虽残,但饕餮纹面部几乎可以复原。顾万发认为新砦饕餮纹具有强烈的东夷文化色彩,大体表现为:饕餮纹鼻前的线条造型及表现技法明显地来源于山东龙山文化。台北故宫玉圭上兽面造像的鼻前造型与新砦饕餮纹的该处造型几乎一样,类似的例子在何东圭、两城镇圭等玉器上也可见到。蒜头形鼻头,长条形鼻梁,饰双眉的风格更类山东龙山文化。鼻梁饰横线的作风,山东龙山文化有,良渚文化中也有。眼睛的造型及线条组合更类山东龙山文化。中原地区到了新砦期时良渚文化早已衰亡,所以新砦饕餮纹源于东夷文化很正常,但追根溯源还是来自良渚文化。

从新砦到二里头,兽面纹的演变线索就衔接起来了。二里头的铜牌饰中,M4:5年代较早,属于二里头文化二期偏晚,圆形目与新砦饕餮纹相近(图3-13:6),而与商代普遍流行的双目呈梭形“臣”字目的饕餮纹有别。李学勤认为这在已知铜饰中是唯一较早的例子,饕餮纹两目呈圆形,环有重圈,中嵌凸珠。冠部高耸而华丽,而且有卷垂到面侧的部分。这些特点与两城镇及台湾故宫博物院收藏的山东龙山文化玉圭上的花纹同型。而1984年出土的铜牌饰M11:7属于二里头文化四期,牌饰上的饕餮纹两目已趋向商代通行的“臣”字形(3-13:7)。从圆形目到“臣”字目,这种演变关系在二里头遗址中还能找到相关材料。1975年在二里头遗址一处编号为K4的土坑中出土了一件玉柄形饰,通长17. 1厘米,外形似鞭,共分为六节。各节粗细相间,其中粗节刻有单线或双线的饕餮纹,从饕餮的双目来看,也是梭形的“臣”字目。据发掘报告称,土坑的年代属于二里头文化的第三期(3-13:8)。所以李学勤认为,“饕餮纹从龙山文化的型式转化到趋近商代的型式,可能是在二里头二、三期之际。这一论点自然还需要更多的材料来印证,但二里头文化铜饰的花纹是龙山和商代饕餮纹的中间链环,已经是很清楚的了。”而商代青铜器上的饕餮纹,早在早商时期标准的梭形“臣”字目已较为常见,如郑州小双桥铜构件上的饕餮纹(3-13:9)。

至于二里头遗址1987年出土的铜牌饰M57:4,原发掘报告将其年代断在二里头文化四期,王青将其归属于Ba型,虽然也是圆形目,但眼以下有明显表现鼻和须的纹饰,眉以上为鳞甲纹。王青认为这是龙的形象,表现的是夏人神祖的神徽。有些学者已把这种鳞甲纹追溯到山西襄汾陶寺陶盘和二里头陶片上的龙纹,王青认为很有道理,即B型牌饰的鳞甲纹来源于陶寺陶盘和二里头陶片上的龙鳞纹。而笔者在前文引述朱乃诚的研究,即陶寺彩绘龙的年代正落在良渚文化刻划蛇纹流行的年代范围之内。据此推测陶寺彩绘龙源自良渚文化。倘如是,这种兽面纹依然来源于良渚文化。

此外关于饕餮纹的圆形眼与梭形眼,王青认为史前玉神器的纹饰中,圆形眼和梭形眼的差别应是雌雄或阴阳之别。汤惠生认为眼睛的差别是古代艺术品上二元对立现象的重要表现。这些观点亦有道理,可备一说。陈小三认为二里头牌饰上的兽面纹与新石器时代(良渚、石家河、龙山文化)玉器上的神面纹以及商周青铜器上的兽面纹之间差异巨大,共性很少,其渊源应来自西北地区的文化因素。笔者以为,青铜牌饰有可能来自西北,而兽面纹当来自东方,这也正是二里头文化兼收并蓄广泛吸收周边文化因素的结果,也是二里头文化得以强大的根源所在。

综上所述,二里头遗址出土青铜牌饰上的饕餮纹实际上就是对良渚文化玉器上的兽面纹的一种间接继承,其中早期双目呈圆形重圈的饕餮纹与良渚文化的兽面纹一脉相承,中晚期双目演变为梭形“臣”字目,则又为良渚文化“神徽”在殷商大放异彩奠定了基础。而二里头遗址出土的饕餮纹玉柄形饰,不仅纹饰承继于良渚文化,就连器物本身也是良渚文化的典型器物,这就更加说明了二里头文化对于良渚文化因素的吸收与融合,并为以后殷商文明的进一步融合与发展奠定了基础。

良渚文化的玉礼器体系完备,最核心的玉礼器为琮、璧、钺。其中琮与璧可归为一类,代表的可能是神权,而钺代表的可能是军权与王权。从红山文化到良渚文化,最大的变化在于世俗权力的崛起,打破了巫觋一统的神权体系。虽然良渚文化时期宗教巫术依旧盛行,但神权一统的体系正在发生分化,世俗权力正悄然崛起。在以琮、璧、钺为核心的一整套礼器系统中,如果说琮、璧是神权的象征,则钺代表的是军权或王权,亦即世俗权力。在良渚文化的大墓中,有时琮、璧的出土与钺有别,有时则共出,琮、璧、钺共出反映了墓主人既拥有宗教权力,同时也拥有世俗权力。反山墓地M12出土的玉钺上刻有完整的神人兽面纹,正是神权与世俗权力结合的生动写照。总之,良渚文化的权力体系是巫政合一的。正如张忠培所言,在良渚文化社会中,军权尚未高于神权,两者在社会的位置基本上处于同等地位。这点亦可从他们同居一墓地的事实中得到说明。中国古代社会的历史,是军权演变为王权,军(王)权愈来愈高于神权,日益凌驾于神权之上。而到了二里头文化时期,军权与王权终于占据了上风,发展成为王权国家。钺成为核心礼器,成为军权与王权的象征,而作为神权代表的琮与璧,地位一落千丈,逐渐演变为“瑞玉”。在《周礼》一书中,有“苍璧礼天”、“黄琮礼地”、“璧琮以敛尸”的记载,说明这些器物虽然仍具有礼器色彩,但实际上已经不属于权力的象征。早在二里头文化时期,以玉为礼器的时代已逐渐落幕,以青铜为礼器的青铜时代已经来临,所以在二里头文化中,作为军权与王权象征的钺,既有玉钺,也有青铜钺。从二里头到殷商再到西周,钺的地位越来越高,由史前的生产工具演变为王的权杖。而作为权杖的钺,其源头正是良渚文化。

《说文解字》引《司马法》云:“夏执玄戉,殷执白戚,周左杖黄戉,右把白髦。”可见,在夏、商、周三代,钺是王权及军事指挥权的象征。从时间上来说,夏居首,因而这一重要礼制应是夏代所立,并为商、周所继承。作为礼之重器,钺在夏代犹多为玉制,到殷商以后演变为青铜钺,但其性质并未发生多大的变化,依然是王权及军事指挥权的象征。林沄在《说“王” 》一文中曾对钺与王的关系作出过考证,他从甲骨文、金文中的“戉”字与“王”字在字形结构和读音两方面的对应关系入手,揭示了“王”字本为钺之象形的奥秘,论述精辟,令人叹服。

夏代以钺作为王权及军事指挥权的象征虽为后来的商、周所继承,但这一重要礼制其实并非夏代所首创,而是从良渚文化中继承而来,反映了良渚文化与夏代文明之间的密切关系。也就是说,作为夏代文明的代表,二里头文化中的钺,是对良渚文化钺的继承与发展。

关于良渚文化玉钺的渊源,前文已有论述。简言之,作为良渚文化的核心玉礼器,玉钺是从早期的生产工具石钺演变而来。随着社会的发展,石钺逐渐失去了其最初所具有的生产工具的功能,而被人们赋予新的意义,成为战争中的武器及礼仪中的权杖。到了玉器和铜器时代,玉钺、青铜钺遂取代了石钺在武器和礼仪权杖中的地位。

中国新石器时代的石钺分布大致可以划为长江下游地区、黄河下游和黄河中游地区等三个区域。长江下游地区不仅为中国史前石钺的三大分布区之一,也是新石器时代石钺最为流行的地区。这里的石钺不仅在发现的数量上居全国之首,石钺的器形最为丰富,而且各种类型石钺的萌生、发展和演变序列也十分清楚。到了良渚文化时期,石钺已逐步演化为象征军事指挥权或王权的礼器。

良渚文化的玉钺还有一个突出的特点,那就是突出权杖的功能,这个特点在二里头文化及以后的商周时期不仅被继承,而且被发扬光大。如前所述,良渚文化的玉钺常与钺瑁与钺镦配套使用。虽然木质的柄已经朽掉,但仍可从各部分构件的位置复原出完整的权杖。如反山墓地M12墓中出土的大玉钺,出土时还有钺瑁与钺镦,两者相距约70厘米,从而形成一件由玉钺与钺瑁、钺镦组成的完整的权杖。同墓还出土了类似的权杖一套,可能与石钺相配。瑶山墓地M7也出土了一套完整的玉钺权杖(图2-13:11)。此外良渚文化的权杖还有用象牙雕刻而成,如上海青浦福泉山吴家场墓地M207随葬了一件长约1米的象牙板,很像是持握在手中的权杖类仪仗器具,其上刻满了神人兽面图像。

作为夏代文明的代表,二里头文化中出土了一批制作精美的玉钺,这些玉钺与良渚文化的玉钺相近,从器物形态学的角度分析,应是从良渚文化中承继而来。而将钺作为军权与王权的象征,与良渚文化更是一脉相承。

1975年夏,偃师县翟镇公社四角楼村农民在该村南边的二里头文化遗址中发现一件玉钺,略呈长方形,刃微圆,长11. 2、上宽5. 8、下宽6. 8、背厚0. 6厘米。上部中间有一圆孔,两侧有对称锯齿形纹饰。随玉钺一起出土的还有铜爵、玉璋、七孔玉刀、玉柄形饰等器物多件。

1975年秋中国科学院考古研究所在二里头遗址大型宫殿基址附近的两个土坑中各发现一件玉钺,其中一件刃背间最宽9. 6、厚0. 6、孔径5. 2厘米,质地为青玉。背部较圆,两侧近直,各有六齿,刃分四段,大多为两面直刃,段间交接处较厚,中部有一大圆孔。另一件形制相近,亦为青玉,略大而已。(https://www.xing528.com)

1975年冬至翌年春,洛阳博物馆考古工作者在洛阳南郊矬李村二里头文化遗址中发掘到石钺、玉钺各一件,其中玉钺呈扁长方形,中间有孔,白玉磨制。长9. 7、宽5. 6、厚1. 0厘米。

1980年秋中国社会科学院考古研究所二里头工作队在二里头遗址V区一座编号为VM3的墓葬中发掘出一件玉钺,钺体呈乳白色,通体磨光,平面呈梯形,钻二圆孔,下面一孔用绿松石嵌平。宽8—9. 4、长9. 2厘米。该墓西南距二里头一号宫殿基址仅有350米左右,墓中还出土有玉璋、绿松石管、玉尖状饰及陶爵杯等随葬器物。

1981年春、秋二季,二里头工作队在V区清理的六座墓葬中,又发现一件大玉钺,由粗白玉制成,长21厘米,刃部最宽处23厘米,中部偏上有一圆孔,孔径4. 6厘米。两侧有六道突起的棱,双面刃,刃部有四条圆弧刃。

1982年秋,二里头工作队在遗址九区清理了19座墓葬,其中规模较大的M4、M5分别出土玉钺一件。一件呈象牙黄色,两侧有扉牙,双面刃,上部钻一圆孔,孔上部残缺,刃长7. 7、残高7. 6厘米。另一件平面呈长条梯形,两侧有扉牙,双面刃,器身中上部并列三圆孔,刃长25. 9、宽11. 5、厚1. 6厘米。

综观二里头遗址出土的这八件玉钺,有两点值得关注:一是玉钺均出自中型墓葬或类似于祭祀性质的土坑中,除玉钺外,尚伴有其他精美的器物;二是这些墓葬或祭祀坑均位于大型宫殿基址附近,说明死者生前当为夏代的上层贵族或将领。从年代上来看,这些玉钺分属二里头文化的一至四期,说明自始至终都将玉钺作为军、王权的礼仪重器。而这些玉钺无论是从质地、形制还是它们本身所具有的礼仪权威,毫无疑问都是从良渚文化中继承而来。在中国史前石钺的三大分布区,惟有长江下游地区具备完整的由实用生产工具发展成礼仪用器的发展序列,而良渚文化的玉钺与二里头文化的玉钺无论是形制还是礼仪性质又是如此紧密相连,这不能不让人联想到他们之间的承继关系。当然承继并非是全盘拿来,而是有所发展,如二里头文化玉钺两侧的齿状突起,这种风格不仅在良渚文化中见不到,在整个新石器时代也没有发现过,这显然是二里头文化在继承良渚文化玉钺形制的同时又有所发展,并在后来的殷商文明中大为盛行。

二里头文化不仅有玉钺,而且还出土了精美的青铜大钺。从玉到青铜,礼器的精神没有改变,只是材质的变化,从而正式迈入青铜时代。

在良渚文化的玉礼器中,其实最具有特色的不是玉钺,而是玉琮,只不过玉琮在二里头文化的礼器系统中地位并不像玉钺那样显赫,或许这正是良渚文化与夏代文明之间的本质区别。然而即便如此,独具特色的良渚文化玉琮在二里头文化中的出现,还是真实地反映了二里头文化对良渚文化因素的吸收与融合。

良渚文化的宗教巫术极为盛行,而玉琮正是这种宗教巫术的集中体现。在良渚文化的大墓中,出土了大量制作精美的玉琮,这在前文已有所述。赵辉在论及良渚文化的宗教与社会时指出:“良渚文化的宗教性遗物数量之多和品质之精是空前的”,“良渚文化的宗教性器物集中出土在大型墓地和大型墓葬的倾向,使研究者们相信当时的社会已经出现了一个高于基层大众的特殊僧侣阶层,用中国的称呼方式就是巫觋。”良渚文化的巫觋已经凌驾于社会之上成为特权阶层,并且垄断了宗教大权。根据《国语·楚语》一书中关于“绝地天通”的一段记载,在宗教权力被垄断之前,曾经有过“民神杂糅,不可方物,夫人作享,家为巫史”的阶段,因此颛顼才命南正重司天属神,命火正黎司地属民。张光直认为这一段记载是有关古代中国巫觋最重要的材料,为我们认识巫觋文化在古代中国政治中的核心地位提供了关键的启示。颛顼“绝地天通”的实质是巫觋对宗教权力的垄断,从而使自己成为凌驾于社会之上的特权阶层。良渚文化中具有特权的巫觋阶层的出现正是当时宗教巫术盛行的一种反映。而内圆外方的玉琮被认为是巫觋与神沟通的宗教法器。有关良渚文化玉琮的功用,各家说法不一,张光直认为,琮内圆象天,外方象地,中间的圆孔表示天地的贯通,也就是说,良渚文化的玉琮是巫觋用来贯通天地的法器,同时也是权力的象征。并且,如前文所述,琮身上所雕刻的神人兽面纹也是良渚巫觋沟通天地时所要凭借的力量。

良渚文化的玉琮不仅在当时的社会中具有如此重要的作用,而且对外的影响也极为深远。在二里头文化遗址中,便有良渚风格的玉琮出土。早在二十世纪六十年代河南偃师二里头遗址的发掘中便发现了一件玉琮残件,到了八十年代,又在二里头遗址中发现了一件筒形玉琮。值得注意的是,二里头文化在继承良渚文化因素时,具有明显的抑琮扬钺的倾向,笔者认为,这一点正是良渚文化与夏代文明的本质区别。正如前文所述,在良渚文化的玉礼器中,琮是宗教巫术的集中体现,而钺则是军事指挥权或世俗权力的一种象征。良渚文化琮、钺并重,反映的是巫政合一的权力系统,而二里头文化抑琮扬钺,表明世俗权力,或称军、王权已凌驾于巫术宗教之上,从而形成王权国家。从良渚文化到二里头文化,从琮、钺并重到抑琮扬钺,正反映了这一段历史的变迁。

从玉器的角度来说,二里头文化继承良渚文化因素的情形在玉钺上表现得最为突出,其实不仅仅是玉钺,另外像玉璜、玉柄形饰、玉刀包括玉琮等,甚至连一些普通的玉质装饰品,在二里头文化中都能见到良渚文化的身影。在夏代文明之前,中原地区的玉器比较落后,而到了三代,玉器一跃而成为庙堂之上不可或缺的礼器,进而形成中华文明绵延数千年至今不绝的尚玉传统,这一切要归功于良渚文化。

良渚文化的陶器虽然不像玉器那样精美绝伦,却也自成特色。其中有一些器形为良渚文化独有,后来影响到其他地区。

宋代瓷器素来以色调单纯、趣味高雅著称。在宋瓷中有一种青瓷贯耳壸极具特色,官窑、龙泉窑等都有烧造。这种青瓷贯耳壸的传世精品目前在北京故宫博物院、台北故宫博物院以及国家博物馆等各大博物馆均有收藏。贯耳壸的造型以前一直以为仿自商周时期的青铜器,但良渚文化贯耳壶的出土为这种器物找到了最早的来源。

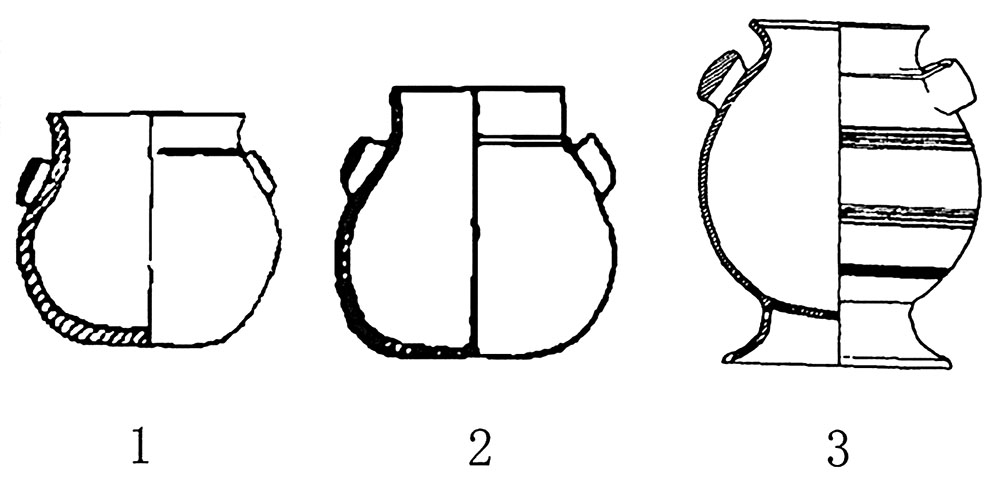

良渚文化的贯耳壸作为随葬品多见于平邱墩、雀幕桥等地,此外在双桥、庙前以及吴县澄湖古井等遗址的文化层中也有发现。前述良渚文化刻画符号时曾述及江苏吴县澄湖遗址出土的黑陶贯耳壸,腹部阴刻有4字陶文。此器造型如鱼篓形,通高12、口径8. 8厘米,直口直颈,溜肩弧腹平底,肩附贯耳一对,器表打磨黑亮(2-14)。与这件贯耳壸造型相似的器物在浙江平湖平邱墩遗址的墓葬中出土了7件,均为泥质灰陶,肩部有两个对称的竖向管状贯耳,颈肩交接部饰一道凸弦纹,均素面,除两件残器外,可分二式。Ⅰ式:3件,敞口,鼓腹,平底,器形显得较宽矮。如平邱墩M1:4,高11. 8、口径10厘米(3-14:1)。Ⅱ式:2件,直口微侈,溜肩鼓腹,平底,器形相对显得瘦高。如平邱墩M9:6,高15. 1、口径10. 1厘米(3-14:2)。

在二里头遗址的墓葬中,也出土了类似的贯耳壸。如二里头ⅣM26:3,原报告称短颈壸。黑灰色泥质陶,侈口,短颈,圆鼓腹,圜底,圈足,肩部有对称的竖贯耳。高22. 7、口径11。7厘米(3-14:3)。

良渚文化的贯耳壸总体上更加矮胖,而二里头文化的贯耳壶器体更为瘦长,且多了圈足。实际上从演变序列上来看,良渚文化的Ⅱ式贯耳壸已向瘦高发展。此外良渚文化之后,大量融合良渚文化因素的山东龙山文化泗水尹家城类型中也有贯耳壸,其造型与二里头文化的贯耳壸更为接近。或许与二里头遗址距离更近且时代也更近的龙山文化尹家城类型对二里头文化影响更大,但其渊源一定源于良渚文化。无独有偶,在出土贯耳壸的同一座墓葬中,还出土了一件鸭形壸,其独特的造型同样也是源于良渚文化。

图3-14 良渚文化与二里头文化的贯耳壶

鸭形壸是长江下游地区极具特色的一种陶器,在马桥遗址中发现最多。马桥文化中的鸭形壶总体特征是敞口,粗高颈,扁腹,似鸭形,一侧附半环形扁鋬。根据器形特征,宋建将其分为三型,A型:圈足底(图3-15:2);B型:圜底或凹圜底(图3-15:3);C型比较特殊,为假圈足,颈部和扁鋬上饰云雷纹,较为罕见。这种极为独特的鸭形壶在河南偃师二里头遗址中也发现一件,发掘报告称之为鸭形鼎。这件鸭形鼎出土于二里头一期遗存的ⅣM26,夹砂灰陶,矮领,鸭形腹,乳钉足,背部有宽带状单耳。颈腹间饰划纹一周,下加剔刺纹,形似项链。腹壁一侧饰划纹,一侧饰篦纹,似羽毛状。耳饰人字纹和铆钉,形象生动(图3-15:4)。

鸭形壶在中原地区找不到祖型。陈国庆认为这种器物是渊源于长江下游的太湖地区,后来逐渐传播到了中原地区。从形制上看,与之相同的器形在同时代的太湖地区马桥文化遗址中多有发现。马桥文化是太湖地区继良渚文化与广富林文化之后兴起的一种地方文化,其年代已跨入夏代的纪年范围。尽管马桥文化与良渚文化颇多差异,但二者之间的渊源关系也同样明显。就鸭形壶而言,马桥文化的鸭形壶当是从良渚文化的鸭形壶继承而来并有所发展。在良渚文化的不少遗址中,鸭形壶也多有出土,如江苏吴县澄湖(图3-15:1)及浙江嘉兴。关于良渚文化鸭形壶与二里头文化鸭形壶之间的演变关系,陈国庆分析说:“良渚文化时期的鸭形壶,都是扁圆腹,直口细颈短流,平底或圜底,背部按一窄条状鋬,或编织带状鋬。发展到夏代时,马桥文化、高祭台类型和二里头文化的鸭形壶,已由扁圆腹变成扁腹,口部变粗变高呈喇叭状,由平底变成圜底,鋬由窄变宽,开始出现了三足和圈足。……迄今为止,已报导的鸭形壶出土地点和数量以长江下游的太湖地区最多,年代也最早,因此,我们有理由认为这一地区是鸭形壶的发源地,并以此为中心向中原传播到二里头文化。”

图3-15 良渚文化、马桥文化及二里头文化的鸭形壶

1.澄湖(74Wch采39) 2.马桥(T918③F:28)3.马桥(TD101:16) 4.二里头(ⅣM26:1)

马桥文化的鸭形壶对南方地区也产生过较大的影响,在其与南方文化交流的过程中又传播到了浙南的肩头弄类型,并影响到了闽北地区,直至闽南。后马桥文化时又对赣东北地区和闽西北地区产生了影响。而就环太湖地区与中原地区而言,马桥文化与二里头文化大致同时,但相隔遥远。二里头遗址中出土的鸭形壸可谓器形复杂,形制奇特,并与太湖地区马桥文化的鸭形壶保持高度的相似,这已不是普通的文化传播能够完成的,因此陈国庆推测,“这种传播当为跳跃式的,极大可能是当时有一部分人从长江下游地区迁徙到中原地区,将自己独有的器物带到那里,或在当地制作出这种器物。否则,为什么如此复杂,形制奇特的器物会在两地出现,并有惊人的相似呢?当今考古发掘的材料已经证明,古代先民们异域迁徙的例子是很多的。正因如此,诸考古文化之间才能够得以广泛的文化交往,密切的联系,多方面的影响、吸收,最后发展为中华民族光辉灿烂的统一文化”。

陈剩勇还认为,有些鸭形壶的形状的确像鸭子,但有一些却更像鸡,也许应定名为鸡形壶。据文献记载,夏代礼器中有一种叫“鸡彝”的器物,乃是一种外形似鸡的盛酒的礼器。因此,良渚文化、马桥文化乃至二里头文化中的鸭形壶,其实就是夏代的“鸡彝”。

此外,在二里头文化中,瓦形足三足簋是陶制礼器中颇为典型的一种器形。这种礼器在黄河流域难觅其踪,却可以在良渚文化中找到渊源关系。如马桥遗址下层文化、余杭良渚文化遗址和绍兴马鞍遗址中都有出土。牟永抗在对这种礼器进行细致地研究后认为,这种三足簋(牟文中称作“盘”)“不仅在良渚文化中多次发现,也见于江山等地的高祭台类型,并可在马家浜文化中找到它的祖型。”

台湾学者吕琪昌曾著《青铜爵、斝的秘密:从史前陶鬹到夏商文化起源并断代问题研究》一书,提出夏朝可能渊源于良渚文化的论点。此看法主要是以夏文化的重要礼器封顶盉、爵、觚作为立论基础,然后研究其起源与传播路线而得到的结论。吕琪昌认为:封顶盉是“太湖系统”的“卷叶流”陶鬹传至中原地区后的变体;爵则是“太湖系统”陶鬹随着部分良渚先民的西迁而进入安徽及江汉地区,后又进一步转进中原的河南地区,并在当地衍生出了一个新的品种。对于吕琪昌认为夏朝可能源于良渚文化的观点笔者并不赞同,但以二里头文化为代表的夏王朝的确受到东南地区良渚文化的强烈影响,并在夏王朝时期依然与东南地区保持密切的联系与交流。吕琪昌所列举的二里头文化的重要礼器封顶盉、爵、觚等也确实与良渚文化的器物有一定的渊源关系。关于二里头文化爵的源头,吕琪昌后来又有专文探讨,认为爵的源头最有可能的是环太湖地区的小型陶鬹。成熟的“爵”是由流行于王湾三期文化的“原始陶爵”转化而来,“原始陶爵”的最原始根源是环太湖地区的小型陶鬹和带流阔把杯。“原始陶爵”后来再度结合“封顶盉”的管流形式,出现了“原始管流陶爵”。“原始管流陶爵”先派生出青铜“管流爵”及“管流陶爵”,而后才转化为“槽形流”的最后样式。至于传播线路,吕琪昌认为良渚先民西迁经安徽辗转进入中原河南地区的。

就鼎而言,本就不是中原地区所流行的器形,在仰韶文化时期,鼎文化圈主要分布在黄河下游及长江中下游地区。到了夏王朝时期,鼎的数量激增,并且出现了象征王权的青铜九鼎。在二里头文化当中,陶鼎已成为最主要的一种器形,这显然是受到了东方文化的强烈影响。况且在二里头遗址中,有明确的铸铜遗址,除了常见的酒器外,还发现了完整的三足铜鼎。看来文献中屡屡言及夏铸九鼎绝非虚言,并作为王权的象征而传之商、周。因此,就鼎而言,夏代文明的确是吸收了以良渚文化为代表的东海岸文化传统的不少东西,将青铜制成的九鼎作为神圣的王权的象征。商、周两代青铜礼器中以鼎为主的这种格局便是这一影响的进一步升华。

有了鼎,就有了礼、祭器的组合关系。良渚文化所处的环太湖地区,“鼎、豆、壶”的礼、祭器组合对外影响甚广。苏秉琦早就指出:“流行全国广大地区的‘鼎、豆、壶’组合而成的礼器、祭器就是渊源于这一地区。”从考古资料来看,早在崧泽文化晚期,长江下游地区墓葬中的随葬品组合便以鼎、豆、壶、罐等陶制生活用具为特征。到了良渚文化时,鼎、豆、壶的礼、祭器组合更为流行。在良渚文化的典型墓地中,除了反山、瑶山墓地的陶器组合以鼎、豆、罐、缸等而不用壶外,福泉山、张陵山、草鞋山等良渚文化墓地的陶器组合均以鼎、豆、壶为特征。这种鼎、豆、壶的礼、祭器组合对外的影响很大,以至于后来全国广大地区都在流行,二里头文化当然也不例外。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。