在良渚文化的各项文明成就中,良渚古城遗址无疑是最为杰出的代表。良渚古城遗址能够正式列入《世界遗产名录》,成为中国五千年文明的历史见证,足以说明良渚文化的文明成就已得到世界上的广泛认可。

由于长江下游地区新石器时代聚落的特殊性,良渚古城成为迄今为止所发现的唯一一座带有城垣建筑的大型古城。然而文明的进程势不可挡,良渚文化时期,聚落的等级分化已非常突出,以中心聚落为主体,其下还有二级、三级甚至更多等级的小聚落,从而构成一个个聚落群,形成“都、邑、聚”的金字塔式的等级结构,昭示着文明社会特有的社会分层模式。

与同时期其他发达的文化相比,良渚文化的中心聚落具有一定的特殊性,笔者曾有专文对此进行探讨。那时良渚古城尚未确认,但整体特征并无二致。中国早期出现的城址,如大溪文化的湖南澧县彭头山古城以及仰韶文化的郑州西山古城虽然出现的年代较早,但能否达到城市的标准,似乎大有疑问。而在以环太湖为中心的长江下游地区,除了良渚古城外,大量没有城垣却形成了多层次以中心聚落为主的聚落群,其社会的复杂程度无疑要高的多。也就是说,作为带有城垣建筑的城址,体现的主要是防御上的功能,至于是否发展到城市这一阶段,还要看其内涵,而不是看城垣。中国早期的城市体现的主要是政治与宗教上的功能,还不具备贸易中心的性质。正如张光直所言,中国早期的城市,不是经济起飞的产物,而是政治领域中的工具,是统治阶级用以获取和维护政治权力的工具。

良渚文化除良渚古城以外的中心聚落尽管没有防御性的城垣建筑,还不能够称为城址,但已初步具备了早期城市的性质。其主要原因在于以中心聚落为主,再辅以二级、三级甚至规模更小而数量众多的小聚落,构成一个个聚落群。在每一个聚落群中,聚落等级的分化表明了一种“都、邑、聚”的金字塔式等级结构,其中心聚落便初步具备了早期城市的性质。

据张之恒研究,良渚文化的聚落群主要有莫角山、福泉山、赵陵山、寺墩等。这些聚落群基本上环绕太湖的南部、东部、北部、和西北部分布。良渚文化聚落群的一个重要特征是,每个聚落群中都有一个作为政治中心的中心聚落。良渚文化时期,财富和人口已向中心聚落集中,城乡对立,城市对乡村、中心聚落对一般聚落的统辖业已出现,以中心聚落的统治集团为代表的政治中心已经出现,政教合一的王权已经出现。除良渚古城外,上述其他良渚文化的中心聚落都已具有了早期城市的性质。而良渚古城遗址更是良渚文化中心的国之都邑。

良渚古城的正式发现是在2007年,这一石破天惊的发现揭开了中国五千年文明的神秘面纱。而每一次重大发现的背后,都是中国考古工作者长年辛勤工作的结果。

2006—2007年,浙江省文物考古研究所对良渚古城遗址进行了钻探与发掘,发现了良渚古城内城的城垣与城濠,并将以往所知的莫角山遗址以及反山贵族墓地,乃至良渚遗址群内的许多遗址组合为一个整体,为研究良渚遗址群130多处遗址的“整体布局和空间关系提供了新的资料”。

良渚古城遗址位于浙江省杭州市余杭区瓶窑镇,在良渚遗址群西侧,东南距杭州市区约20公里。2006年浙江省文物考古研究所在对瓶窑镇葡萄畈遗址高地西侧的一次发掘中,发现了一条良渚文化时期的南北向壕沟,壕沟内有较厚的良渚文化晚期堆积。经过对河东岸的高地做局部解剖,发现这一高地完全由人工堆筑而成,厚度近4米,而且整个底部均铺垫了棱角分明的人工开采的石块。由于这一遗迹位于莫角山遗址西侧约200米的平行位置,所以当时推测这很可能是古城的西城墙。

2007年3月,浙江省文物考古研究所以葡萄畈遗址为基点,朝南北两个方向做延伸性的钻探调查和试掘,后在北部白原畈段开挖了4条探沟进行解剖,至11月上旬确认了北、东、南三面的遗迹分布。并在北面开挖2条探沟,东面和南面各开挖1条探沟,进行解剖性发掘。通过钻探和发掘两方面确认,这一遗迹是四面连续的,其宽度多在40—60米左右,底部普遍铺垫石头,上面主要用黄土堆筑,从堆筑方式上也表现出四面的一致性。这种四面围合的封闭式的遗迹现象应属城墙。四面探沟中在城墙坡脚处均叠压有良渚文化堆积,所包含的陶片都属于良渚文化晚期的相同阶段,这也为确认四面城墙的一体性和同时性提供了可靠依据。2007年11月29日,浙江省文物局与杭州市人民政府正式举行了新闻发布会,宣布良渚古城的重大发现。

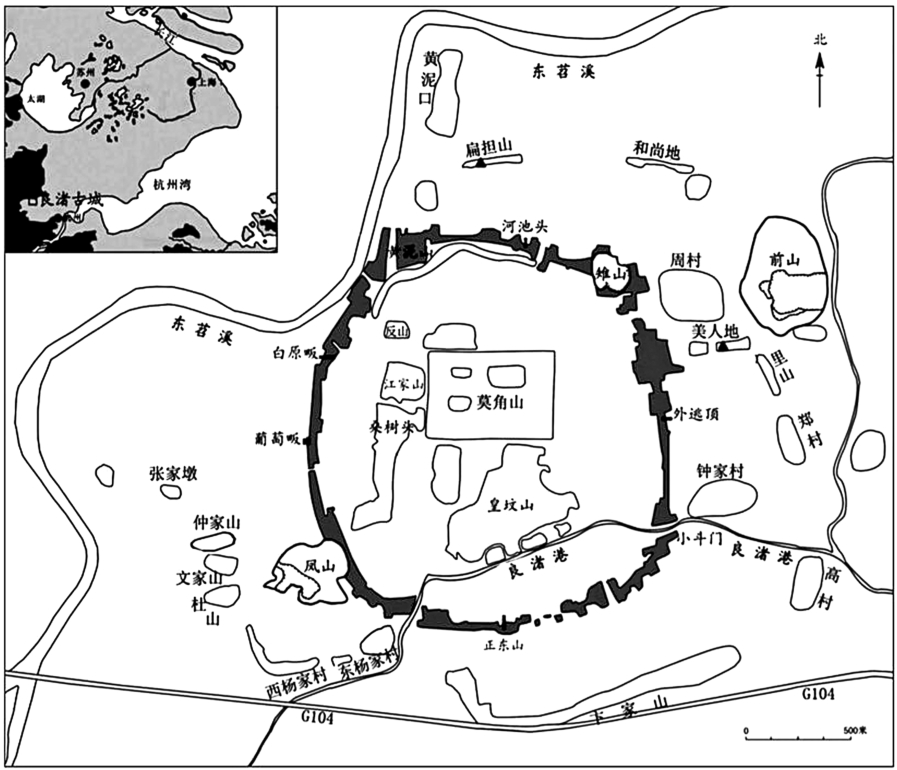

在这次考古发掘的简报中,对于良渚古城的描述是:良渚古城的范围南北长约1500—1900、东西宽约1500—1700米,总面积约290余万平方米。其布局大致呈正南北方向,从保存较好的东南角看应为圆角长方形。城墙底部普遍铺垫石块作为基础,其上再用较纯净的黄色黏土堆筑而成,底部宽度多在40—60米左右(图2-5)。

图2-5良渚古城位置图

(浙江省文物考古研究所:《杭州市余杭区良渚古城遗址2006—2007年的发掘》)

良渚古城发现后,浙江省文物考古研究所再接再厉,制定了详细的考古工作规划,按照张忠培先生提出的“三年目标,十年规划,百年谋略”的方针,认真梳理了良渚遗址已有的资料与存在问题,制定了良渚遗址考古的短期任务与长远目标。对良渚古城内外约十平方公里的范围进行了详细的考古钻探,目前已经初步明确了古城内外的遗址布局、水系环境以及城墙的分布情况。根据新发现的考古资料,对良渚古城的城墙有了更加深入的认识。良渚古城略呈圆角长方形,正南北方向,南北长约1910、东西宽约1770米,总面积约300万平方米。城墙宽20—145米。从城墙探沟的发掘结果看,四面城墙的结构、堆筑方式与生活堆积的年代完全一致。保存最好的为北城墙,部分地段仍高约4米。以北城墙墙体解剖为例(图2-6),城墙底部普遍铺垫石块,然后再用黄色粘土堆筑而成。城墙内外均有护城河,水路为主要交通方式。共有8座水城门,每面城墙各2座。在南城墙的中部还发现1座陆路城门。

图2-6 良渚古城北墙墙体解剖(北—南)

(刘斌、王宁远:《2006—2013年良渚古城考古的主要收获》)

良渚古城的城墙发现之后,城内的布局体系也逐步清晰起来。钻探与解剖发掘显示,良渚先民在规划修筑城墙的同时,对城内也进行了统一的规划和建设。宫殿区是整个城市的核心,基本位于古城的中心位置。这一处遗迹发现较早,以前称莫角山遗址,现在可以称为莫角山宫殿区,或者干脆叫做宫城。

莫角山遗址由莫角山土台和上面的三个小土台组成,分别称大莫角山、小莫角山和乌龟山。1992年在大莫角山南侧发掘时,将这一区域整体命名为莫角山遗址。莫角山土台整体呈长方形覆斗状,面积达30万平方米。土台的西部利用了原有的自然山体,人工堆筑厚度为3—4米;土台的东部堆筑厚度为10—12米;大莫角山部分地区人工堆筑厚度达17米。考古发掘揭示,宫殿的基础高台应该是在短时期内堆建起来的,因为十几米的高台中土层之间没有间歇的现象。

在莫角山台面上,有人工堆筑的三个土台,呈三足鼎立之势。西北为小莫角山,东西100米,南北60米,相对高度约5米;东北大莫角山,东西180米,南北110米,相对高度约6米;西南的乌龟山形若龟背,东西80米,南北60米,相对高度约4米。这三个土台推测应为大型宫殿基址(图2-5)。小莫角山南侧曾经发现3排东西向排列、每排间距1. 5米的大型柱洞遗迹。其柱坑内的柱痕直径0. 5—0. 9米,表明有大型建筑存在。王宁远认为这种体量的建筑,与基层聚落的房屋建筑判然有别,当属于宫殿宗庙等礼仪性建筑。

在大莫角山南部、小莫角山南部、乌龟山南部及这三座土台之间,分布有约三万平方米的砂土层。砂土层共分两大层,均由粘土和沙土相间夯筑而成,夯窝明显,夯层多达13层,最厚处有50多厘米。其功能应为殿前广场。

作为良渚古城的宫殿区,莫角山遗址四面的布局也非常合理,功能完善。对莫角山遗址西坡的发掘证实,莫角山与西面凸出的姜家山之间在良渚文化时期有一条宽约12、深约3米的河沟相隔,该河沟与内城河相通。为了便于交通,良渚先民在此修建了一个桥栈码头。在莫角山西南部揭露了一段通往莫角山遗址的栈桥码头遗迹。该遗迹底部在淤泥上并排铺垫有3个竹片,总长6. 9、宽1. 2—1. 5米,竹片两边及两块竹片之间发现木桩。目前已揭露木桩36根,木桩底部削尖,插入原河道淤积土中,顶部则以榫卯结构架设水平分布的横木。据发掘者推测,横木上原铺设有木板,而底部的竹片则应是修建栈桥时铺垫在淤泥上便于行走的道路。栈桥码头废弃之后,其上的横木板被撤掉,并以草包泥填埋加高。

关于良渚文化的草包泥堆筑工艺,2013年的发掘有了进一步的了解,一般长40、宽10、厚10厘米,重4—5公斤,内部为取自沼泽地的淤泥,外部则以茅草或荻草包裹而成,具有便于运输和堆筑的优点。据勘探,莫角山遗址的南坡及以东区域都发现有草包泥分布,说明草包泥作为一种建筑工艺或建筑材料被广泛用于当时的大型工程。草包泥堆筑层及其下的地层出土少量陶片,器型主要有鱼鳍形鼎足、折盘豆、罐等,初步判断年代与反山墓地早期相当,属良渚文化早期晚段。

2011—2012年良渚古城莫角山遗址东坡的发掘发现了一个填满大量碳化稻米的灰坑,推测可能是两次火灾导致。据测算,两次火灾造成的稻谷损失为1万—1. 5万公斤。这里可能是一处粮仓。民以食为天,据统计,截至目前,良渚文化在莫角山遗址区共发现了6处大规模的稻谷堆积遗迹,其中规模最大的当属莫角山南面的池中寺台地,竟然发现多达36万余斤炭化稻米的遗迹,这里应是一处大型粮仓。

良渚古城内,除了莫角山宫殿区外,西北部的反山遗址为王和贵族的墓地。反山以南为姜家山遗址,是一处依托自然山体人工堆筑的大型土台,经勘探,台地平面大致呈长方形,而积约5万平方米,最高处海拔约14米。2015年至2016年在姜家山遗址上清理良渚墓葬14座,共出土文物425件(组),玉器数量占绝大多数。姜家山墓地以南为桑树头遗址,早年曾有村民在此发现玉琮等玉器,可能也为一处良渚文化贵族墓地。因此推测莫角山宫殿区以西的土岗上自北向南分布有反山、姜家山和桑树头等王陵和贵族墓地。另外莫角山宫殿区以南分布着面积达24万平方米的皇坟山遗址,堆筑厚度达8—10米。这座台基与大莫角山台基南北相对,推测也是一处宫殿台基。由此可知,古城中部为以莫角山和皇坟山等构成的宫殿群。

除了沿着城墙的城河之外,在城内共发现古河道51条,构成完整的纵横交错的水路交通系统,整个良渚古城犹如一座水城。据勘探情况,这些河道以及内外城河绝大多数均为人工开挖而成,总长度达31562米。2015—2016年对钟家港古河道进行了发掘清理。钟家港南段的发掘显示,李家山和钟家村台地上可能分别存在漆木器和玉石器作坊,这是城内首次发现手工业作坊区。

2010年浙江省文物考古研究所将探寻良渚古城的外郭城作为主要目标。在对良渚古城外围进行重点探查时,发现古城外围存在若干围绕城墙分布的土垄。其中对美人地、里山、扁担山等地点进行发掘后,确认土垄是良渚文化时期的人工堆筑物,其上为居住址。它们的使用年代和城墙两侧的废弃堆积年代一致,推测这些与良渚一般聚落分布特点不同的居住址应是良渚古城的外郭。这样就确定了良渚古城北面的扁担山遗址,东面的里山、郑村遗址和南面的卞家山遗址等高地构成了良渚古城外郭城的形态,其控制面积约八平方公里(图2-7)。

良渚古城东面美人地遗址的解剖发掘对古城东面的城外布局与古代地貌有了一个较为清晰的认识,发现了良渚文化时期临河而居的建筑基址和古河道,河道堆积中出土了大量的陶片,许多黑陶上刻划有精细的纹饰。发掘显示,良渚古城的东面原来是较为低洼的沼泽湿地,良渚人应该是在修建古城的同时对城外一定的范围进行了统一的规划。他们在沼泽中堆筑了几条东西向的台地作为居住地,在堆筑台地的同时形成了河道水系。这些长条形的台地在使用过程中,被一次次地加高和拓宽。河岸以木板作为护岸,形成了人工的垂直河岸,船只可以直接靠泊在岸边,这与目前长江下游地区的江南水乡临河而居的景象十分相似。其工程之考究充分体现了良渚古城的等级和规格,也从一个侧面反映了良渚古城的营建规模和所耗费的人力物力。美人地遗址的发掘初步揭示出良渚古城城外整齐的水街景象,为我们理解长江下游江南水乡居住生活模式的文化渊源提供了十分珍贵的资料。(https://www.xing528.com)

图2-7 良渚古城外郭结构示意图

(刘斌、王宁远:《2006—2013年良渚古城考古的主要收获》)

卞家山遗址位于良渚遗址群的南缘,经过2002、2003、2005几个年度数次的考古发掘,发现了良渚文化时期的墓地、大型水沟、水滨埠头及木构码头等重要遗迹。发掘出土的遗物非常丰富,其中漆木器的大量发现成为卞家山遗址考古发现的亮点。发掘区北部为良渚早中期至晚期的墓地,中部为良渚中晚期先后沿用的两条大型灰沟,南部为良渚晚期的水埠及木构码头。卞家山遗址为我们勾勒出良渚古城外围居民生活的风貌,从出土遗物分析,外郭城范围应该是主要的手工业作坊区。

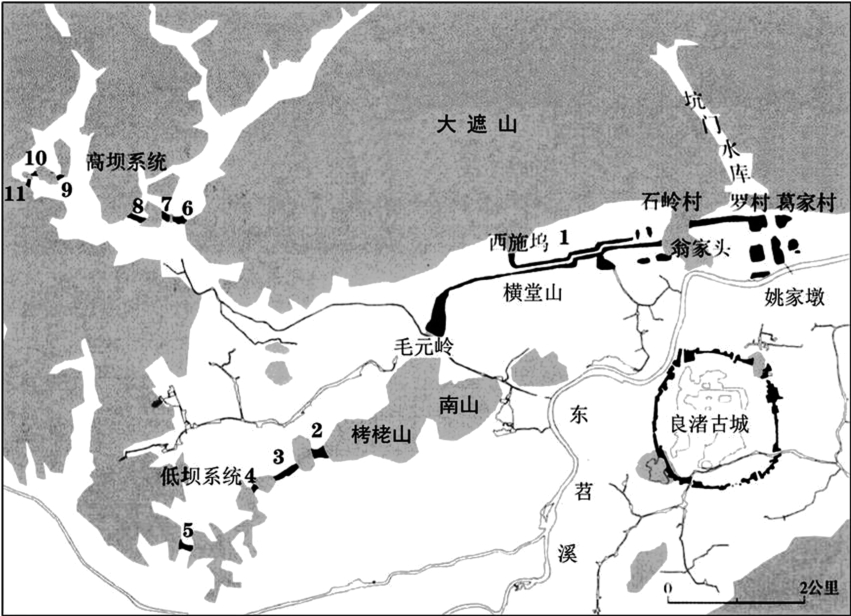

为了弄清良渚古城北面的水利系统,从2009年底开始,浙江省文物考古研究所对瓶窑西北部岗公岭一带类似水坝的遗迹进行了调查。通过多年连续工作,确认良渚古城外围存在一个庞大的水利系统,已发现11条水坝。可分为塘山水坝群、高坝系统和低坝系统三部分(图2-8)。

图2-8 良渚古城及外围水利系统结构图

(浙江省文物考古研究所:《杭州市良渚古城外围水利系统的考古调查》)

1.塘山 2.狮子山 3.鲤鱼山 4.官山 5.梧桐弄 6.岗公岭7.老虎岭 8.周家畈 9.秋坞 10.石坞 11.蜜蜂弄

塘山水坝群位于良渚文化遗址群北部,北靠天目山余脉,西自毛元岭始,蜿蜒向东,至罗村止,全长约5公里。整个水坝群可分成三段:西段由毛元岭到西施坞—横堂山的南北向高垄止,呈弧形分布,为单层坝结构。中段从横堂山开始,东到翁家头止。此段为南北双层坝体结构,北坝和南坝间距约20—30米,并保持同步转折,形成类似渠道的结构,渠道和西段坝体北侧的古河道连接。塘山东段为单坝结构,在北侧石岭村与高垄连接,向东基本呈直线状分布,并与山体逐步靠近,连接到罗村、葛家村、姚家墩这组密集分布的土墩。各墩之间留有水口,可将今坑门水库所在的山谷来水引入姚家墩聚落群内(图2-8,1)。

高坝系统即岗公岭水坝群,建在遗址群西北侧彭公乡。目前发现岗公岭、老虎岭、周家畈、秋坞、石坞、蜜蜂弄六条坝体(图2-8,6—11)。从坝体位置观察,以上六条水坝又可分东、西两组。东部岗公岭、老虎岭和周家畈三坝封堵了岗公岭西侧主山谷和前山东侧支谷的来水。其余秋坞、石坞和蜜蜂弄三坝属于西部一组。上述六坝皆位于山谷谷口位置,坝顶海拔高度为25—35米,可称之为高坝系统。低坝系统即鲤鱼山水坝群,位于瓶窑镇西北方向的西安寺村,目前共发现狮子山、鲤鱼山、官山、梧桐弄四条坝体(图2-8,2—5)。这一组四条水坝连接断续的小山,通过栲栳山、南山与塘山连接,形成低坝系统。除被破坏大部的狮子山水坝外,梧桐弄的坝顶海拔高度约为9米,鲤鱼山和官山的坝顶海拔高度约为10米。低坝系统形成了南线大屏障,与北部山谷间的岗公岭水坝群呼应,并与塘山水坝群一起构成了良渚古城外围完整的水利系统。

关于良渚古城外围水利系统的年代,其中塘山遗址经过多次试掘和发掘,获得了确凿的地层学依据和大量出土遗物,确认为良渚文化时期遗迹。其余坝体钻孔中的测年样本送到北京大学年代学实验室进行碳十四年代测定,得出的数据共有12个,涉及岗公岭、鲤鱼山、狮子山、老虎岭、周家畈、秋坞六个地点。测年结果显示,上述各地点系列样品的树轮校正值全部落在良渚文化早中期的范围内,因此是可以采信的。2017年7月,包括塘山、梧桐弄、官山、石坞、蜜蜂弄在内的所有坝体全部取样被送至北大检测,获得的14个数据全部落在4900—5000年间,具有高度一致性。因此可以很有把握地说,良渚水利系统是距今近5000年时,统一规划和建设的水利系统。

良渚古城水利系统的功能,可能兼有防洪、运输、用水、灌溉等诸方面的功能,与良渚遗址群的经济和社会发展以及良渚古城的出现有直接关系。

从防洪角度看,天目山系是浙江省最大的暴雨中心,夏季极易形成山洪,对地处下游平原的良渚文化遗址群形成直接的冲击。通过水利系统的高、低两级水坝,可以将大量的来水潴积在山谷和低地内,解除了洪水的直接威胁。中国社会科学院考古研究所刘建国、王辉通过GIS软件对高坝系统进行分析后在中华文明探源项目都邑课题的内部汇报中提出结论:这些坝体大致可以阻挡短期内870毫米的连续降水,即相当于本地区降水量百年一遇的标准。而2017年7月良渚水坝的溢洪道又得到确认,国内顶尖水利专家召开研讨会,确认良渚水利系统“具有拦蓄水功能,山间的天然隘口具有溢洪道作用,各坝组合形成了具有上下游两级水库的较完整的水利系统。”

从运输的角度看,该系统也应具有重要作用。天目山系可以为遗址群提供丰富的石料、木材及其他动植物资源。在轮式交通及配套的道路系统形成之前,水运是一种最经济便捷的运输方式。考古工作者多次发现美人地木桩板上有牛鼻穿,表明是用放木排的方式将其运来。通过筑坝蓄水形成的库容,可以形成连接各个山谷的水上交通运输网。如高坝系统的岗公岭、老虎岭、周家畈三坝,以坝顶海拔高度最低的25米计,根据谷底海抜高度推算,满水水面可沿山谷上溯1500米左右。低坝系统的鲤鱼山坝群海拔高度约为9米,蓄满水时水面可北溯3700米左右,直抵岗公岭坝下方,东北面可与塘山渠道贯通。低坝所在西安寺村又名木溪口,是木材的集散地,故而得名。当地人称早年北部山地的竹木材等可以放排的方式直放到此。

综上所述,良渚古城外围水利系统是中国现存最早的大型水利工程,比大禹治水的传说还早1000年,开创了史前水利史研究的新领域。它也是世界上最早的拦洪水坝系统,与埃及和两河流域以蓄水灌溉为主要目的治水系统形成鲜明对照,体现了湿地稻作农业和旱地麦作农业不同的水管理策略。西方学者普遍认为东方各早期文明的出现与治水活动密切相关,甚至提出了“治水文明”和“治水国家”的概念。而良渚古城正是中国境内最早进入国家形态的地点,水利系统与它在空间和时间上具有不可分割的密切关系,这一发现在中国文明起源研究中具有标志性意义。

良渚古城遗址规模宏大,布局周密,体系完备,成为良渚文化文明成就的突出代表。而从更大规模的聚落群来看,在良渚遗址群中,已形成了等级化的聚落体系。

据费国平早期的考察,在良渚遗址群近34平方公里的范围内,已发现聚落遗址40余处,莫角山为一级中心聚落,人工堆筑的土台面积达30万平方米;二级聚落遗址9处,面积3万到9万平方米;三级聚落遗址30处以上,面积在2万平方米以下,其中约有三分之一都未超过5千平方米。群体内的聚落已形成3—4个等级,面积越小,聚落越多;面积越大,聚落越少。从良渚遗址群的分布看,大致可分成东、西两群。东面的一群位于良渚镇周围,计有棋盘坟、庙前、荀山、近山等10余处遗址;西部的—群主要分布在长命、瓶窑和安溪三镇之间的一片地方,计有莫角山、反山、汇观山、钟家村、马金口、河池头、桑树头和吴家埠等30余处遗址。1998年4月至1999年7月浙江省文物考古研究所对良渚遗址群再次进行了系统调查,结果发现遗址群的范围不仅比以前有所扩大,而且新增遗址多了一倍,达到100多处(图2-9)。在遗址数量急剧增加的同时,一些重要的遗址已经进行了科学的发掘,为我们进一步研究遗址群内聚落的分化提供了宝贵的资料。调查、发掘表明,良渚遗址群是良渚文化繁荣时期的政治、经济、宗教和文化中心。遗址群内遗址密集,类型丰富,大型中心址、高规格祭坛、高等级贵族墓地齐备,它所反映的文化代表了良渚文化社会发展的最高成就。而整个遗址群的核心毫无疑问当属良渚古城遗址。

图2-9 良渚遗址群平面图

(浙江省文物考古研究所:《余杭良渚遗址群调查简报》)

莫角山聚落群反映了“都、邑、聚”的金字塔形等级结构。在整个环太湖地区,这样的中心聚落还有不少,只是缺少了中心城垣,但其性质却大体相同。

除了良渚古城外,良渚文化的中心聚落具有一定的特殊性,笔者曾有专文对此进行过探讨,那就是其中心聚落一直没有发展成带有城垣建筑的城址。在这里,需要辨析两个概念,即城址与城市的概念。城址仅就是否带有防御性的城垣建筑而言,而城市则是一种以政治军事职能为主、作为邦国权力中心的聚落形态。就城址而言,城垣建筑主要是出于军事防御上的需要,而与作为文明要素之一的城市有着本质的区别。如西亚巴勒斯坦的耶利哥,早在距今1万年到9000年前就由于军事和其他特殊的原因(如保卫宗教上的圣地圣物等)而修筑了带有城垣建筑的城址,这样的城址显然不具备城市的要求。中国早期出现的城址,如大溪文化的湖南澧县彭头山古城以及仰韶文化的郑州西山古城同样也没有达到城市的要求。也就是说,作为带有城垣建筑的城址,体现的主要是防御上的功能,至于是否发展到城市这一阶段,还要看其内涵,而不是看城垣,并非所有的城址都能成为城市。就城市而言,也并非一定要带有防御性的城垣建筑。中国早期的城市体现的主要是政治与宗教上的功能,还不具备贸易中心的性质。正如张光直所言,中国早期的城市,不是经济起飞的产物,而是政治领域中的工具,是统治阶级用以获取和维护政治权力的工具。

良渚文化的中心聚落尽管大多没有防御性的城垣建筑,还不能够称为城址,但已初步具备了早期城市的性质。其主要原因在于以中心聚落为主干,再辅以二级、三级甚至规模更小而数量众多的小聚落,构成一个个聚落群,在每一个聚落群中,聚落等级的分化表明了一种“都、邑、聚”的金字塔式等级结构,其中心聚落便初步具备了早期城市的性质。

据张之恒研究,良渚文化的聚落群主要有莫角山、福泉山、赵陵山、寺墩等。这些聚落群基本上环绕太湖的南部、东部、北部、和西北部分布。良渚文化聚落群的一个重要特征是,每个聚落群中都有一个作为政治中心的中心聚落。上述聚落群中莫角山、福泉山、赵陵山、寺墩等聚落,均为这些聚落群的中心聚落。良渚文化时期,财富和人口已向中心聚落集中,城乡对立,城市对乡村、中心聚落对一般聚落的统辖业已出现,以中心聚落的统治集团为代表的政治中心已经出现,政教合一的王权已经出现,良渚文化的中心聚落已具有早期城市的性质。

从良渚遗址群内的聚落结构我们可以明显地看出聚落的分化情况,而这种分化是与社会的分层密不可分的。张学海对良渚遗址群进行综合研究后认为:“莫角山良渚文化聚落群的等级结构,并非最初的聚落分层,已经形成‘都邑聚’的金字塔形等级结构,莫角山大台址是都,二级聚落是邑,三级聚落是村落。聚落的这种金字塔形等级结构,是社会等级结构的缩影。这种金字塔形的社会等级结构,集中反映了私有制、阶级和公共权力诸国家社会本质特征的存在,绝不是氏族社会的现象,因此这里是个古国,可称为莫角山古国。”“相信雀幕桥、福泉山、赵陵山、草鞋山、寺墩等良渚文化聚落群,都将具有‘都邑聚’金字塔形等级社会结构,它们都可能是古国,良渚文化存在着古国群(在那些不具典型等级结构的聚落群中,也可能有古国,不过这从考古上是很难确认的)。各地良渚文化的发展水平并无显著差别,所以由莫角山古国将可以证明良渚文化至迟自中期开始,已进入文明时代,即古国时代,约当中国古史传说的五帝时代。”

赵辉撰文认为,良渚古城在内的一系列新发现,大大丰富了我们关于良渚社会发展状况的认识,归纳起来,重要者有如下几项:1.高度发达的科学技术;2.深彻的社会动员能力和高效的组织管理能力;3.明确的城乡差别;4. “畿内”;5.武力、暴力;6.宗教与社会;7. “中央”与“地方”。以上第1—第5项,皆明确指向了良渚古城内存在一个强制性的公共权力,也即指向良渚的国家性质。第6项关于良渚宗教的讨论,把我们的视野进一步从良渚古城引向了整个良渚文化。分布在如此广大地域里的良渚文化,除却它们各地的物质文化特征具有极强的一致性外,至少在社会层面还有两点非常相似的地方。第一即各地人们的宗教信仰或意识形态高度一致。第二,各地皆实行政教合一的社会管控。在关于人类早期国家的研究中,一般分为地域国家或领土国家(territorial state)和城邦国家(City state)两种类型。从第7项“中央”与“地方”的关系来看,良渚古城不仅仅是一个连同其“畿内”的城邦国家,并且与其他地方的城邦并举。就目前考古资料反映的情况看,整个良渚社会中确实存在一张以良渚古城为中心的“中央”联系着各个“地方”中心的网络结构。单就这一点而言,良渚是有那么一点接近于地域国家的样子的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。