从国际中退下来的马克思,快要满55岁了。

后来人们经常见到的那几张“标准像”,大致都是这个时期照的。先前乌黑发亮有如狮鬃的头发和胡须,现在已经大半变白,只有嘴唇以上的胡子还是黑色的;一张宽阔饱满、额头隆起的方脸膛,整个被“包围”在头发和连鬓胡中间;深邃的目光凝视着前方:历经艰难、洞悉世事的哲人形象。

但这远不是马克思的全部。这些“标准像”留给人们的主要印象是庄重、智慧,甚至有点严厉。而实际上的马克思,如果不是面对他鄙夷、厌恶的人,总是宽厚豁达、谈锋甚健的,老年时也是这样。

这位老人在广交友好、外出休养、含饴弄孙中找到了自己的晚年乐趣。

巴黎公社失败后,他的二女婿保尔·拉法格偕妻子躲开法国政府的追捕,匿居西班牙一年多后,最后总算来到了伦敦。马克思夫妇松了一口气。公社流亡战士中的沙尔·龙格,现在则成了马克思的大女婿。

1875年的马克思

大约读者还记得,早在普法战争以前,龙格就作为国际法国支部的成员之一,同拉法格一起经常进出马克思家。巴黎公社起义时,他是公社委员,起草了许多公告和社论。凡尔赛军队血洗巴黎时,他靠一个朋友冒死相救方才逃出来,到了伦敦。再后来,他就和马克思家的燕妮订了婚。

马克思夫妇对这门婚姻是满意的。马克思夫人在信中说:“龙格是个很有才华、很好的、可爱而又正派的人,这一对年轻人观点和信仰都一致,我认为这是他们未来幸福的保证。”

另一方面,这位母亲又不能不为女儿未来的生活担心:“燕妮作为政治活动家的妻子,也会遭到那种与此分不开的操心和痛苦的命运。”[1]写这些话时,她想必回忆起了自己颠沛流离的一生。

1872年10月,沙尔·龙格和燕妮·马克思结婚。马克思现在有了两个都从事社会主义活动的女婿。他们是马克思的政治活动方面的助手,而他们的家庭生活也都是艰难贫穷的。

拉法格夫妇生的几个孩子先后都夭折了。可怜的劳拉的不幸给马克思夫妇带来一次次打击,他们只好尽力安慰自己的女儿,设法给她一些帮助,给她一些体贴。

龙格夫妇的第一个孩子只活了一岁。但后来的几个孩子都成长起来了,活蹦乱跳,让外祖父和外祖母喜笑颜开。只要有几天见不到小外孙,马克思就坐立不安,于是就要吩咐把他们接来。外孙们简直都被他宠坏了。

燕妮与沙尔·龙格举行婚礼

李卜克内西描写过,有一次,小外孙琼尼在外祖父家里,别出心裁地要把马克思变成一辆马车,而他稳坐在驭手的座位,即马克思的肩上。恩格斯和李卜克内西被指派为拉车的马。当车马套好后,便疯狂地奔跑起来:

"Go on!Plus vite!Hurrah!"["冲啊!快跑,好啊!”]琼尼赶着我们,用德语、法语、英语这些国际语言吆喝着。马克思跑得汗流满面,我和恩格斯只要步子稍微慢一点,驭者的鞭子便无情地打在我们身上:“You naughty horse!Enavant!"["你这匹懒马!前进!”]像这样继续下去,直到马克思再也跑不动了,于是便和琼尼谈判,并达成“停战协议”。[2]

爱琳娜·马克思(1874年左右)

马克思的两个女儿出嫁以后,家里只剩下小女儿爱琳娜。这是个聪明、率直、顽皮,简直有点任性的姑娘。现在她成了父亲的秘书,替他回信,陪他外出,照料他的生活。

爱琳娜身边也有了一个追求者:巴黎公社的参加者、记者利沙加勒。爱琳娜看来也爱他,在他俩的通信中,利沙加勒对她的称呼是:“我的爱妻!”但马克思对这位利沙加勒的印象不佳,怀疑他行为不端、名声不好。父亲想方设法说服女儿,开导她,带她出去散心,让她把那个人忘掉。爱琳娜最后不得不服从了父亲。从以后的情况看,马克思对女儿这桩婚事的干预未必是好事。因为利沙加勒虽然其貌不扬,岁数也比爱琳娜大得多,但为人倒是忠诚的。1876年他写出一部《1871年公社史》,此书成为对巴黎公社起义的忠实记录。而爱琳娜后来找到的伴侣艾威林,却是个地地道道的登徒子,他给爱琳娜的生活带来极大不幸,迫使她四十多岁就走上了自杀的绝路。父亲若地下有知,必定会痛悔不止。

大女儿和二女儿出嫁后,马克思的寓所顿时空了下来。现在家中只有马克思夫妇、爱琳娜和勤勤恳恳几十年跟随他们的老琳蘅,再就是几只可爱的狗、猫和小鸟。全家人都爱这些小动物,在信中可以谈它们谈得津津有味。19世纪80年代初,马克思已垂垂老矣,爱琳娜的一个经常来访的女友,后来在回忆中讲到了马克思与这些小动物:

爱德华·艾威林(1849-1898)

卡尔·马克思喜欢狗。那三只说不上是哪个品种的小动物是马克思家里的重要成员。它们的确是杂交品种……这三只温顺的小动物到处跑来跑去,而且对人非常眷恋。我在苏格兰待了六个星期后,有一天又去看爱琳娜,我发现她和她的父亲在客厅里正和威士忌(一只狗的名字——引者)玩。威士忌一看见我马上就跑过来,热情地向我问候,接着又马上跑到门边呜呜地叫着,要我们打开门放它出去。

爱琳娜说:“威士忌下去找托迪了,因为托迪给它下了小崽。”

她的话音刚落,就听见外面有窸窸窣窣的抓挠声。威士忌冲进屋来,后面跟着托迪。这个小妈妈径直向我跑来,非常亲热地向我致意,然后又赶回“家”去。在此期间,威士忌站在地毯上扬扬得意地摇着尾巴,看看这个看看那个,好像在说:“瞧,我知道该怎样做。”

狗所表现出来的这种才智给马克思留下了很深的印象。他说,这条狗显然跑到它的小伴侣那里,告诉它家里来了一位老朋友,现在应该马上去问个好。托迪是个模范妻子,它马上扔下呜呜叫着的孩子,满足了威士忌的要求。[3]

这位大革命家,这时竟像个孩子般天真了。

19世纪70年代,马克思的身体愈来愈差,面容也明显地衰老了。除了先前的老毛病外,现在又加上了一样折磨人的病症:头痛。遵照医嘱,他只有减少工作量,少抽烟少喝酒,每天散步,并经常出去疗养。(https://www.xing528.com)

散步,现在有了恩格斯这个好伙伴。两人住得近在咫尺,只要天气好,两人总是在附近的草地、荒原慢慢踱步,走上很长时间。这对于几十年来伏案工作、缺少体育锻炼的马克思来说,确是一种必要的锻炼方法。如果早先他能注意加强锻炼,他的身体一定会比现在好得多。

烟和酒这两样嗜好,对于马克思本来是必不可少的,可是现在为了自己的身体,加上马克思夫人的监督,烟居然奇迹般地戒掉了。对于这一点,马克思颇为自豪,常对来访的朋友得意地谈起此事。至于酒,他渐渐也喝得较少了。但当他同女儿在疗养地时,看着女儿愉快地喝黑啤酒,而自己只能喝白水时,他不由地感叹道:“这真使我羡慕。”

马克思从年轻时起的一大爱好,是读文学作品。读小说、诗歌和剧本,是他在紧张的工作间隙用来放松的娱乐。他的阅读面极其广泛,从古希腊戏剧、史诗,到中世纪民间文学,直到近代欧洲各国文学,无所不读。他对所有最伟大的作家和诗人充满敬意,这里面有埃斯库罗斯(据拉法格说,他每年都要重读一遍埃斯库罗斯的希腊原文作品)、荷马、但丁、莎士比亚、塞万提斯和歌德。莎士比亚在马克思看来是人类的伟大戏剧天才,他能把莎士比亚作品整段整段背诵出来。对于巴尔扎克的《人间喜剧》,他认为是反映了整整一个时代。他曾打算在《资本论》完成后写一本书来评论《人间喜剧》,可惜后来没能如愿。马克思是个小说爱好者,他在休息时常躺在沙发上读小说,而且间或两三本小说同时开始,轮流着读。他读了大量的小说,特别喜欢探险故事和幽默的短篇小说。

1869年10月底,马克思开始自学俄文。尽管他这时已经50岁开外了,而俄文又与任何一种西欧语言大为不同,但他仍然在半年多的时间里掌握了它。于是他便津津有味地读起俄国的文学作品了。普希金、果戈理和萨尔蒂柯夫-谢德林是他特别敬重的几位俄国作家和诗人。至于杜勃罗留波夫,马克思说:“我是把他跟莱辛和狄德罗同样看待的。”[4]

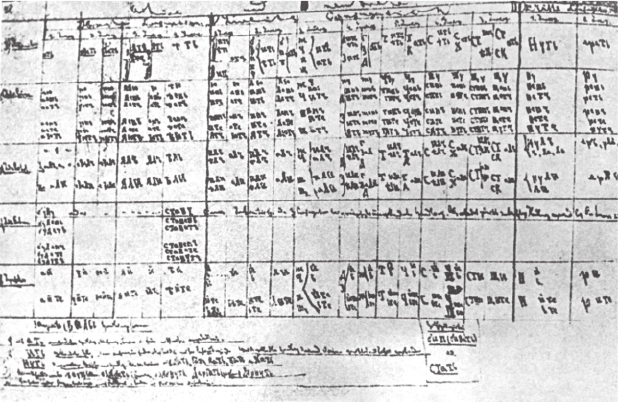

马克思自学俄文时写的语法表解

在常人眼中实属枯燥之至的数学,居然也被马克思用来当成自我放松的一种休息方式。当他遇到痛苦和不幸,无法正常工作时,他就演算数学寻求解脱。代数成了他精神上的安慰。早在19世纪50年代时,他就精研了数学史,熟悉数学大师们的成果,并写下了大量的札记。他认为,一种科学只有在成功地运用数学时,才算达到了真正完善的地步。他对数学有着特别的偏爱。他遗留下来的上千页数学手稿,在20世纪陆续被发表了。

19世纪70年代,马克思在欧洲已经有了很大名气,想来拜访他、与他探讨疑难问题、向他讨教或者纯粹出于好奇想要见见他的人——从学者、政治家、记者到各种流亡者——络绎不绝。马克思只有挑选着接待他们。对于那些抱着无聊的好奇心的人,他是很厌烦的,从不愿跟这些人谈自己的学问。不少有名的作家和学者也都被他拒之门外。但对那些确实真诚地想研究问题的人,他是乐意与之交往的,这样的朋友,包括志同道合者和并不赞成社会主义的学者。

志同道合者就不用说了,各国社会主义政党的领导人们这个时期几乎都和他有联系。非政治的、“学术上的朋友”,马克思这时也交了一些。例如俄国学者柯瓦列夫斯基、英国学者比斯利(从国际成立以来他就是马克思的朋友了)等人,都和马克思常有交往,并有书信往来。对于这些政治信念不同的人,马克思是看重他们的学术品质和成就,并不同他们计较政治差异。也正是出于这个原因,马克思对1879年11月给他写信并寄来著作的一个意大利后生晚辈阿基尔·洛里亚作了非常客气的答复,并一再设法给此人提供帮助,因为马克思觉得此人还是有才能的。但在马克思去世后,洛里亚在尊崇马克思的外表之下,却歪曲、批驳起马克思来。愤怒至极的恩格斯马上给了他一顿轻蔑尖刻的反批评。

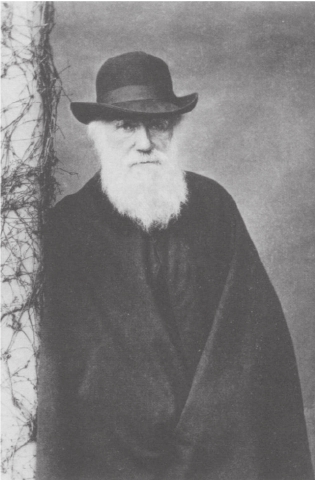

《资本论》第一卷德文第二版出版后,马克思在1873年9月底给英国著名科学家、进化论的创始人达尔文和著名社会学家斯宾塞各寄去一本,他们两人都很客气地回信表示感谢。这两个人都不懂马克思的学说,但马克思仍把他们作为值得尊重的学者看待。马克思是相当尊崇达尔文的,他认为达尔文为他自己的学说建立了自然科学基础。确实如此。后人常把达尔文与马克思相提并论,认为前者是在生物学领域内推翻了物种不变的陈说,提出了发展进化的理论;后者则是在社会历史领域中推翻了“永恒的人性”之类的陈说,建立了社会发展变更的理论。两者同样伟大。

马克西姆·马克西莫维奇·柯瓦列夫斯基(1851-1916)

查理·达尔文(1809-1882)

赫伯特·斯宾塞(1820-1903)

可是达尔文并没有自觉地意识到这一点。他在接到《资本论》这本书后,在回信中敬重、礼貌地表示了自己不懂马克思的研究:

亲爱的先生:

承蒙寄赠巨著《资本论》,谨致谢意。诚愿对政治经济学如此高深而又重大的课题能有较多的了解,以无愧于您的惠赠。尽管我们的研究领域是如此不同,但我相信,我们两人都热诚期望扩大知识领域,而这无疑将最终造福于人类。

亲爱的先生,我仍然忠实于您。

查理·达尔文

1880年10月,马克思致信达尔文,表示愿把《资本论》第二卷献给他,但达尔文谢绝了,他的理由是,他不愿伤害自己家里人虔诚的宗教感情。伟大的自然科学家毕竟不是为新的社会制度而战的斗士。

马克思到了老年,对他的政敌们的批评仍如同以前一样尖锐、严厉,但他对于一些已经不在人世的人物,似乎表现出了适度的宽厚和温和。

拿蒲鲁东这个当年最大的论敌来说吧。1880年3月,马克思为法国《平等报》写了一篇短文,作为该报重新发表1847年《哲学的贫困》一书时的编者按语。马克思在这篇短文中,用当时思想斗争的尖锐性解释那本著作的“明显的倾向性”,然后,他谈到了蒲鲁东“这位战士的伟大品格”“1848年6月的日子以后的英勇行为”以及“这位政治作家的才华”。

这就是说,争论中的尖锐辩驳,不应影响到对论敌的人格和才能的全面评价。用我们中国人常说的话就是:对事不对人。这本是思想争辩中的基本规则,可惜在我们的论坛中至今还并不熟悉这个规则,许多人遇到批评就一触即发,本能地把对他们的批评看成是对他们个人的恶意。

再举另一个例子:莫泽斯·赫斯。不知读者是否还记得,他是马克思和恩格斯青年时代的朋友,后来几十年则是他们尖刻嘲讽的对象,因为赫斯先后当过“真正的社会主义”的思想家、“维利希——沙佩尔集团”的成员、德国19世纪60年代的拉萨尔派,也就是说,在各个时期,他经常站在与马克思、恩格斯意见相左的队伍里,因而总是被马克思、恩格斯划入“可怜的庸人”“糊涂虫”之列。1875年赫斯去世了。1877年,赫斯的遗孀给马克思寄来亡夫的著作《物质动力学说》。马克思在回信中真挚地表示了感谢,然后说:

我们两人(指他本人与恩格斯)都认为,我们的亡友的这部著作具有十分重要的科学价值并且为我们党增添了光荣。因此,不管我们和多年盟友的私人关系怎样,我们都将把阐明他的这部著作的意义和尽力协助它的传播看作自己的职责。[5]

“有十分重要的科学价值”!“为我们党增添了光荣”!完全是对“自己人”的亲切口气。在不熟悉马克思性格的人们看来,这可能是十分奇怪的吧!

还要提到马克思晚年生活中比较重要的一件事:1875年春天,马克思一家又搬了一次家,原先的房子因女儿们出嫁而显得太大了。新居仍在附近:梅特兰公园路41号。马克思在这幢房子里度过了他一生的最后岁月。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。