网络媒体和社交网络上的信息传播正在引起越来越多的重视。朱天等研究者界定和区分了互联网圈子、互联网群体、互联网社会组织、互联网社区的各自的概念内涵,其中互联网圈子指的是“社会成员基于不同缘由,以社会关系的远近亲疏作为衡量标准,通过互联网媒介平台集聚与互动,所建立并维系的一个社会关系网络”;互联网群体是人们以网结缘和因网结缘,形成的网络社会群体;互联网社会组织是“为实现特定目标,媒介网络所建立的分工明确的共同活动的人类群体”;互联网社区的现实示例则是天涯论坛、BBS等。[2]在这些基本范型的梳理之中,我们主要看到的只是基于线下社会关系的互联网圈子或基于网络活动、网络主题纽带的互联网用户关联,而未展现出一种更深层次的网络圈层,这种圈层基于网络主体的传受间性和线上特征,形成信息有效流动循环的机制与范型。赖特·米尔斯曾经在其名著《权力精英》中指出美国由顶层的政府、经济企业与军事系统“权力精英”所主导的社会结构,“权力精英”具有内部的共同性和对于其他中层、下层的相对封隔性。[3]借用米尔斯的概念,可以提问的是,在网络社交媒体背景下是否也存在着一种话语的圈层结构,这些圈层看似界限松散、交互自由,但是其中的交互并不是自由的而是具有其自身的层级性,层级更倾向于其相同或相近层级的交流、传播。在这样的语境中,个体的话语仍然是基于其圈层界限范围之内的话语流动。

中国文化在国际社交媒体传播中“话语圈层”现象和效应的明确提出,不同于“圈子”或分化之后的“分众”等理论概念和实践现象,其阐释特征主要有如下方面需加以重视和强调:

其一,社交媒体“话语圈层”不是基于线下社会属性的层级划分,例如实体的社会身份和阶层差异、现实中的地位和话语权的区分,而是指向线上话语和话语等级间的话语关系。在现有的研究中,多从前者的社会实体因素来对社交媒体中的“社会资本”进行分析,而基于线上社会资本特征的互动和传播机制并未得到相应的足够重视。例如张志安关注了微信空间中的“层级互动”现象并认为,这种层次间的差异和“信息流动秩序”主要“是由现实社会关系网络,即‘社会资本或社会资源’的配置与协调状况所决定。社会群体的交往边界在微信空间中得到再现或者强化,被强弱关系形塑的异质性网络具有以社群为单位的层级分布特征,信息扩散与流动的状态主要表现为同一或者相似社会群体的‘层级互动’。也就是说,微信空间中的群体内交往更加频繁,而群际分化的垂直结构则造成群体间交往的阻滞”。[4]并不能否认线下的“现实社会关系网络”可能对这种层级化的信息流动秩序产生的影响,但我们需关注的是线上的话语特征和话语权可否被排除在这种影响的原因之外,而且多数时候它是被忽视的。张志安的分析着眼于微信,它“作为一款私密性很强的社交软件”,与我们所主要针对的微博、SNS等社交媒体还有区别,但是相应的问题仍是普遍存在并值得引起重视的。

其二,社交媒体“话语圈层”不是指向社会学意义上的“圈子”伦理或“熟人社会”的群体架构,而是基于网络性甚至伴有不同程度匿名性、准虚拟性的交互关系。从社会学“圈子”的角度出发来解释“互联网群体”是一种常见的研究角度。例如有研究者把“圈子”纳入社交媒体的研究中指出:“建构在当下现实人际关系与互联网交叉平台上的圈子,在实际上促使碎片化的传播受众群体出现有限聚集的同时,对传统的信息生产与传播机制也形成了直接影响。在此形态下,多元生产与定向扩散将成为重要的社会信息流通特征。”[5]赵高辉认为,微博是以“熟人”为中心构建的交往圈子,并带有“差序格局”的特征。[6]无可否认,社交媒体中存在着大量由各种社会圈子和社会群体构成的互动关系,但对于“话语圈层”来说,它并不关注这些因素的作用,而是只聚焦于线上的互动格局和圈层差异。这种圈层并不来自其他的圈子因素,而主要由参与者的话语权或者说话语层级所主导。

其三,社交媒体“话语圈层”不是基于兴趣、事件、主题等关系的聚合,而只是一种话语流动的秩序或者说机制。网络中的兴趣圈层、因事件而聚合的圈子、网络群体的亚文化等,都是网络群体形成的纽带,但是我们也需注意网络用户的话语层级、网络话语地位等网络本身的维度,对于信息流动的引力与约束机制。例如有研究者从兴趣、爱好等因素论述受众的分化及其带来的“圈层”后果,指出受众会“将自己所喜爱的内容、关注的热点,依靠互联网的平台以链接方式推给更多有着相同爱好和属性的受众,这就形成了‘圈层文化’”。[7]对于互联网中“兴趣型圈子”“任务型圈子”的划分也都建立于这种关系范式。[8]亦可以说,“话语圈层”聚焦的是信息有效传播中的流动机制而不是聚合方式。

其四,社交媒体“话语圈层”不是聚焦于传者或受众维度,而着重于传受关系和“传受间性”。社交媒体的研究不仅要关注传播参与者在网络话语上的层级化,也需将视阈置于传播者中的传-受话语层级之间的关系。社交媒体的研究中把视域单独地置于受众或传者的维度并不鲜见,例如对微博意见领袖的舆论话语分析、去中心化的“分众”理论、受众分化的“圈层受众”,或是基于媒介传者话语身份、受众社会特征的考察分析。对于“微博意见领袖”或社交媒体受众的舆论话语、话语权力已有诸多研究,但是传者和受众在传受关系及其有效传播中,具有怎样的关系格局和“间性”结构,这在对于社交媒体的研究中仍需加以重视和挖掘。

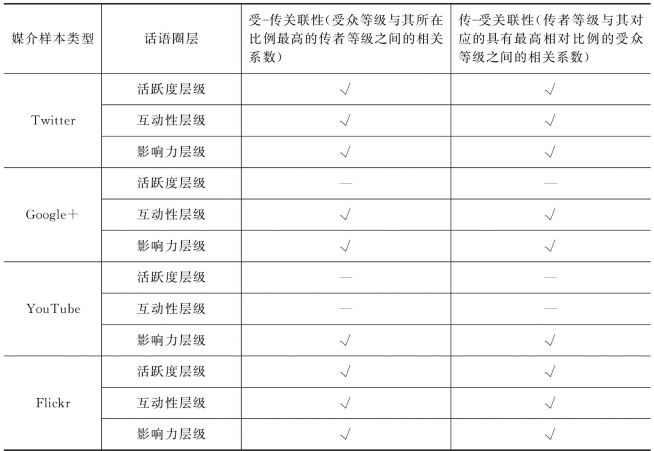

通过对中国文化在几种代表性国际社交媒体中传播的分析,传者和受众间的“话语圈层”效应都得到了检验。具体来说,若用受-传关联性表示受众等级与其所在比例最高的传者等级之间的相关系数,用传-受关联性表示传者等级与其对应的具有最高相对比例的受众等级之间的相关系数,那么几种媒体的检验结果如下:(1)Twitter中,基于用户发推文数的活跃度层级指标、关注他人数的互动性层级指标、页面被收藏数的影响力层级指标,都通过了Kendall秩相关系数的检验;(2)Google+中,基于用户的圈子中的人数的互动性层级指标、关注者数量的影响力层级指标,都通过了Kendall秩相关系数的检验;(3)YouTube中,基于用户页面被观看次数的影响力层级指标,通过了Kendall秩相关系数的检验;(4)Flickr中,基于用户发布相片数的活跃度层级指标、追踪他人数的互动性层级指标、得到的推荐语数的影响力层级指标,都通过了Kendall秩相关系数的检验。检验结果如下表所示,其中“√”表示通过了Kendall秩相关系数的显著性检验,具有显著的正相关关系;“×”表示不具有显著的正相关关系;“—”表示数据暂缺。表4-175的结果显示,除了数据暂缺部分的指标外,其他层面的传受话语圈层效应都通过了显著性的检验。

表4-175 不同媒介类型中传者与受者的“话语圈层”效应

总体而言,基于Twitter、 Google+、 YouTube、 Flickr这几种具有重要性和代表性的不同类型的社交媒体,通过受-传关联性、传-受关联性等方式,计算和检验“话语圈层”结构和分析传-受者在活跃度、互动性、影响力等级上的相关性。分析结果显示,中国文化在国际社交媒体传播中的“话语圈层”效应在所考察的典型媒体中是存在和显著的。这种话语圈层揭示着网络用户和网络社会在联结上的一种实践现象与内在机制,其推广意义不应仅局限于中国文化国际传播的个别领域中。对网络社交媒体的话语圈层的实证检验与分析,也有助于确认网络话语结构中的圈层效应及其程度,明确基于线上特征的结构性层级分化。中国在国际社交媒体中的传播研究需充分重视传受关系和传受结构中的“话语圈层”效应和机制,以及在这种交互语境下的信息流动有效性及其传播约束。(https://www.xing528.com)

【注释】

[1]*本节中,由徐翔进行研究框架设计、主体部分的分析撰写以及对研究生的指导和修改,同济大学研究生喜罕娇参与了部分样本数据的初步分析。

[2]朱天,张诚.概念、形态、影响:当下中国互联网媒介平台上的圈子传播现象解析[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2014(6).

[3][美]查尔斯·赖特·米尔斯.权力精英[M].王崑,许荣,译.南京:南京大学出版社,2004.

[4]张志安,束开荣.微信舆论研究:关系网络与生态特征[J].新闻记者,2016(6).

[5]朱天,张诚.概念、形态、影响:当下中国互联网媒介平台上的圈子传播现象解析[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2014(6).

[6]赵高辉.圈子、想象与语境消解:微博人际传播探析[J].新闻记者,2013(5).

[7]白晓婷.分众理论下的“圈层受众”理论及其研究[J].西部广播电视,2015(17).

[8]朱天,张诚.框架理论视域下互联网圈子的传播结构认知[J].现代传播,2015(10).

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。