早期中国的国内汇兑市场,为山西票号所垄断。山西票号在各地开设分号,南至新加坡,北至库伦,无不有山西商人的足迹。各票号之间“相互联络,互通汇兑,经营稳健,信用极佳,故公私款项,多赖票号调拨”[1]。自乾嘉至民国初年,国内汇兑一直为票号所把持。辛亥革命后,依靠政府财政银钱往来生存的票号纷纷倒闭,在汇兑市场的影响一落千丈。新式银行、官办邮局、旧式金融如钱庄、银号以及堆栈业、转运公司等分享了票号倒闭后留下的市场空间。[2]其中,初期由钱庄主导的申汇成为国内汇兑的主要形式。

申汇,又称申票,顾名思义,它是由上海钱庄或商号开具的金融票据,是一种普及于近代国内汇兑市场的汇票。[3]近代中国经济体系,以上海为贸易与金融中心,各地与上海之间的资金流动十分频繁,为简化埠际贸易中携带现银的不便,商人多愿以钱庄开具的申汇作为支付工具。如上海的商号到汉口置办土货,可以向素有往来的上海钱庄开具迟期兑付的汇票,至汉口后将此票卖给当地钱庄,取得现金购货,汉口钱庄则将该票卖给当地赴沪采购洋货的商号,以供其在沪支付货款,即便汉口钱庄不将此票卖出,也可直接持票到上海钱庄在汉口的分号或邮寄至上海兑换现金。[4]由于申汇随时可以在市场上变现,因此各大商埠的钱庄、商号在资金多余时,即购入申汇,当资金紧缺时就及时售出以回笼现金,将申汇作为调剂资金的重要手段。申汇成了国内各大商埠之间贸易往来的通用信用票据,一定程度上提高了资金流通效率。这些申汇交易以上海为中心,天津、汉口、重庆、长沙等区域贸易集散地为支点,以各地钱业为依托,相互间资金划拨频繁,形成了一个全国的申汇市场。

钱庄业在国内汇兑市场的垄断地位很快受到了近代银行业的冲击。按照现代银行的经营内容来看,汇兑、存款、放款并列为银行业的三大业务,在近代中国银行业创设之始,就致力于发展汇兑业务。1897年,盛宣怀在筹办中国通商银行时就强调“承汇官商款项,必须格外迁就招徕”,他还请求清政府敕令户部通行各省关,“嗣后凡存解官款,但系有中国通商银行之处,务须统交银行收存汇解”。[5]陈光甫在创办上海商业储蓄银行时也同样意识到汇兑对银行发展的重要意义,提出“广设分行,推广汇兑业务”,“汇款一项,虽感调拨上之困难,然风险极少,自当设法尽量发展”。[6]在陈光甫的推动下,1926年1月召开的上海商业储蓄银行第二次业务会议亦决定将推广汇兑作为该行的中心工作:“调查各处进出口之货名,藉此招徕汇兑,分行、分理处如对于可同汇兑之处,本行尚未有代理行庄,可即函报总行,由总行介绍,或分行、分理处自行疏通,随时报告总行,总以推广为宗旨,至汇水一节,由各行处酌量订定,以便招徕。”[7]1920年8月金城银行总管理处在发给各分支行的通函中亦指出,“银行营业范围种类,虽属不一,而利益较厚,尤为互动者,莫如汇兑。盖汇兑事业,可与各方面多生关系,如存款、放款等类营业,每用汇款,扩其范围,嗣后各地汇兑款项,应请广为罗致,力谋疏通,勿稍板滞,致使营业缩减”[8]。1923年1月该行的行务会议又针对汇兑业务中出现的相互配合、兑换与汇兑的关系等问题强调,“汇兑应取灵活主义,勿因各行间利益冲突而裹足不前,联行往来应取兼顾主义,勿可顾此失彼,致匡计头寸发生困难。兑换与汇兑有连带关系,务须通盘筹算,固不可因有汇水之收入而偏计于兑换,也不可因图兑换之利益而阻碍其汇兑”[9]。四川聚兴诚银行的创办人杨粲三早年在票号从业时目睹汇兑在票号利润中的地位,深知汇兑业务比其他业务利润大,聚兴诚成立后,他把争取汇兑业务列为银行工作的首位,提出“以存、放业务服从和服务于汇兑业务”的方针,在该行早期的营业收入中,汇水收益是最重要的收入来源。[10]

为适应市场不同客户的汇兑需要,银行业开设多种汇兑业务,按照汇款收交地点的不同,有顺汇与逆汇之分。所谓顺汇即银行在本埠先收托汇人之款项,而于他埠代交其款项于收汇人,此种汇兑,先收后付,故曰顺汇;逆汇即银行在本部先付款于请求人,始再于请求人指定之他埠银行取回款项。[11]其中顺汇包括有电汇、信汇、条汇、票汇等,逆汇包括活支汇款、旅行支票、押汇、购买外埠票据与代收款项等,[12]从实际业务规模上看,尤以电汇、票汇与押汇所占比例最大。依照汇款收交时间分类,有对交、现交、迟交三种。[13]若依据汇兑关系复杂程度论,又有直接汇兑与间接汇兑两种,前者为两埠间有直接汇兑行市,可直接通过行市实现款项汇兑往来,如津沪两地一般实行直接汇兑,后者实为一种三角汇兑,一般为两埠间没有直接行市,需要辗转第三埠行市,以间接方式计算汇价如津汉之间,一般需通过两者与上海的各自汇价,分别计算汇兑。[14]

为了能够兜揽更多的汇兑业务,各银行无不竭尽全力。中国银行充分利用资力雄厚、机构遍布全国的优势,采取多项措施发展国内汇兑业务,如前后改组分支机构200余处,1933年该行全国通汇点达到600余处,但分布并不均匀,其中江苏有108处,浙江106处,河北53处,山东46处,四川42处,而陕西、云南、宁夏则仅1~2处而已。[15]对未能设立分支行的地区,就委托该地殷实钱庄、商号与之订立通汇契约,代办收解。[16]1930年总行致函各处,要求尽力招揽大户汇款,如英美烟公司、南洋兄弟烟草公司,美孚、亚细亚、德士古、光华等石油公司,中国肥皂公司及其他大公司、商号、邮局、税局、铁路局、盐务稽核所等,尤须特加联络,并订立包汇合同,独家代理他们的款项往来。另外还注意改进汇款手续,各行派员专门负责兑付事项,实施送款上门服务。对大客户、老客户往往给予市场价格的九折汇兑优惠等。[17]

聚兴诚银行则针对地方金融市场特点,开展相应的业务。1920年代,湘、赣、鄂、黔、川一带抢劫风炽,道路不宁,前往该地区采购土货的商人,不敢携带现金,此外,这一时期,川省主政者刘湘禁止现洋出口,以致重庆至宜昌间汇价高涨,资金流通渠道不畅。聚兴诚发现这一情况后,立即发行“即期汇票”,作为凭票即付的不记名本票,在当地很受商人欢迎,发行额一度高达10余万两。[18]又如早年重庆海关的汇款比较成趸,每次都公开招标,然后根据各家银行出标价决定承汇银行。为能够顺利中标,聚兴诚不惜重酬,买通海关税务司帮办童继达,提前获知各家银行所开标价,因此每次出价,聚兴诚都能以略高于其他银行的标价中标。为了获得四川盐务稽核所每年巨额汇款的承汇权,聚兴诚采取与中国银行暗自协商、互相联合、形成轮流中标、背地再分成承汇的方式,每年分得申汇业务70余万。[19]

与上述中国银行一样,上海商业储蓄银行也十分重视大宗客户。1920年代,该行通过与美孚石油签订包汇合同,包揽了美孚在济南、蚌埠、临淮、南京、镇江、苏州、烟台、汉口、长沙等地的国内汇款,并在汇兑手续上给予各种优惠,如其他银行不愿代收的庄票、期票以及各种钞票杂洋均可代收,只要是美孚汇款,即使在假期仍可通融照收等,在该行的努力下,代理的美孚汇款十分可观,1924年上述各地争取美孚公司汇款达600多万元。[20]上海商业储蓄银行的大客户中,还有镇江的德士古洋行,苏州、常州、无锡等地的亚细亚火油公司,镇江、蚌埠、长沙、常德、衡州、杭州、济南等地的花旗烟公司等。[21]金城银行则一方面发挥与北京政府要员往来亲密的传统优势,揽做北京政府陆军部拨发各省的军饷,一方面与和德煤焦公司、井陉矿务局、范旭东企业集团等各大工矿企业建立紧密联系,垄断他们的货物购销汇款,获得极大的利润。[22]

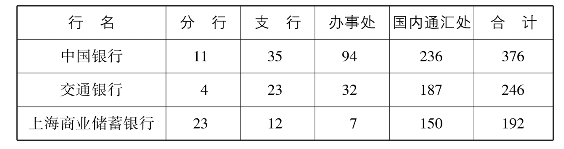

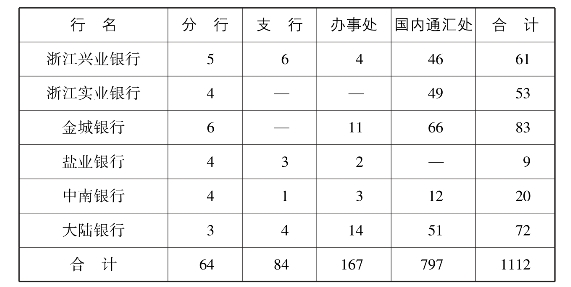

多方招揽之下,各银行的国内汇兑业务呈现快速增长趋势。表现之一便是汇兑网点的增多,如上海商业储蓄银行1925年时,国内通汇网点已广布于苏、浙、皖、赣、鄂、湘、鲁、豫、晋、陕、川、闽、粤、黔、直隶以及东三省等十数省,网点130余处。这些网点既有上海商业储蓄银行的分支行,其他银行如交通银行、聚兴诚银行、中国银行、浙江地方银行等代理行,也有吉泰钱庄、裕如钱庄、恒大钱庄等代理钱庄,甚至还有仁大煤油号、商务印书馆等代理商号。[23]据1930年代初的统计,中国、交通、“南三行”、“北四行”等9家银行的分支机构在国内通汇网点达1112处,如下表5-1:

表5-1 中国、交通等9家银行通汇网点统计(1931)

(续表)

资料来源:洪葭管、张继凤:《近代上海金融市场》,上海人民出版社1989年版,第123页。

大银行资金雄厚,信誉度高,获得市场的认同,业务日益扩大,因而分支机构逐渐增加。从上表的统计数据来看,资力最厚、信用卓著的中国银行通汇网点最多,交通银行次之;在私营银行中,较早开设国内汇兑业务的上海商业储蓄银行为最多,金城银行次之。考虑到国内汇兑涉及省区众多,“地方情形复杂,漫无区限,不易着手”,为提高汇兑效率,大陆银行将国内汇兑市场,划分为四大区域,“江浙皖闽粤为第一区,归沪行办理;直鲁豫东三省为第二区,归津行办理;晋陕热察为第三区,归平行办理;赣湘川鄂滇桂为第四区,归汉行办理”,如此区分之后,汇兑区域之内,“一切民情习惯、金融状况不致相差过远,而监察、考核亦较近”,还要求各地分支行,“关于该区域内之重要城市工商状况、金融通货、汇兑出入暨有无殷实行号可以委托代理收解事项者,该分支行应注意调查,设法连络,以期推广”。[24]

除了在各重要商埠开办分支行外,还与其他银行或商户间签订相互收解协议,彼此代理汇兑业务,在通汇网点的地域分布上互补有无。如1921年4月至7月间,金城银行就先后于上海商业储蓄银行、交通银行、中原实业银行签订代理收解协议,彼此在对方开设同业往来账户,设定透支额度与手续费用,代理对方汇兑业务,在透支额度内的小额收解款项直接划拨即可,手续十分简便。[25]1922年12月,上海商业储蓄银行与商务印书馆签订委托代理解款合同,委托商务印书馆在西安、太原、云南、贵阳四处以1000元为上限代理上海储蓄银行的汇兑款项。[26]其他如大陆银行与浙江实业银行、上海商业储蓄银行、上海国华银行、中国银行、会丰银号等签订代理收解合同,[27]盐业银行代汇中南银行钞票免收汇水等,[28]银行与各行号通过各种方式搭建起汇兑代理关系。这些银行的通汇网点,以上海为中心,联系沿海、沿江甚至内地商埠城市,实施直接或相互间代理通汇,形成一个遍布全国的汇兑网络。(https://www.xing528.com)

通汇网络的日益完善也进一步促进了各银行汇兑业务的发展。1927年金城银行的汇兑业务仅为2314万元,1937年该行汇兑总额增长至1.39亿元,是前者的6倍,其中以北京、天津、上海、汉口等军政机关、工商企业聚集地的业务增长最快。[29]经过多年的努力,至1935年,上海商业储蓄银行不仅通汇网点扩充至200处以上,年汇兑总额也超过4亿元,汇水收入也随之有所增长,1922年该行全年汇水收入为3.87万元,1926年全年汇水收入增至12.19万元,至1935年已达308万元,可谓是增长迅速。[30]在1927~1937年上海商业储蓄银行发展最快的十数年中,汇水收入为1510万元,占该行营业收入总额的38%。[31]中国银行的国内汇兑总额从1920年代的5亿元左右增长到1931年的8亿多元,至1936年更是增至14亿元以上。[32]同一时期交通银行的国内汇兑也呈现出逐年上升的趋势,1934~1936年全行汇兑款项总额年平均在4亿元以上,1936年当年更是增至10.5亿元,其中尤以长江沿岸城市为大宗,占去四成以上。[33]

随着沿海、沿江等商埠重镇汇兑网络与业务的不断扩展,部分内陆省份的区域汇兑市场也逐渐活跃起来。以1920年为例,自从1915年中国银行贵州分行成立后,在安顺、三江等地设置机构,与省外联行互通信息,建立起汇兑关系,1920年该行年终汇出金额237万元;山西晋南一带,杂货行赴津办货,款项多由中行汇兑,该年中国银行在山西汇兑总额达746万元;安徽以芜湖米市、皖南茶叶贸易旺盛,汇兑需求较他省为达,1920年汇兑款项在1312万元左右。[34]1935年中央银行、中国农民银行相继在贵阳、遵义、安顺等地营业,至1938年,两行在贵州共汇出法币7800多万元。嗣后又陆续有上海商业储蓄银行、金城银行、聚兴诚银行、美丰银行、亚西银行以及重庆银行等商业银行加入,进一步活跃了当地的资金市场。[35]昆明的汇兑市场由当地富滇银行主持,该行1912年成立,1932年改组为富滇新银行,先后在省内外主要商埠和省内铁路交通沿线设立分支机构,汇款不限额度,降低汇率,并设置电台,改善通讯条件,昆明汇兑有了较快发展,与之有汇兑往来关系的省份主要以川、黔、汉、申等地为主。[36]陕西汇兑市场与上海、汉口、南京、北平、成都、重庆、洛阳、兰州等地都有资金往来,汇兑方式包括电汇、票汇、信汇以及代收代付款、购买异地商业汇票等。[37]

从以上分析来看,随着资金与网络势力的增强,银行业逐渐成为汇兑市场中不可或缺的角色,银行业在汇兑市场上的作用加强,进一步推动了国内汇兑的发展以及国内资金的流动。但事实上,银行业在国内汇兑市场中的作用还不仅于此,它还是汇兑市场投机化的主要推手。

汇兑市场由一个资金流动的平台日益衍化成金融资本投机的天堂,是与近代中国的货币体系特征分不开的。近代中国货币,在1935年南京国民政府实施法币改革以前,并不统一。实物货币有银两、银元,虚拟货币有上海规元、天津行化银、汉口洋例银等,仅以银两而言,亦各地银两名称,成色各不相同,所以近代银行汇兑的功能,除了需要完成资金款项的异地流动之外,还要实现两地甚至多地间不同货币的兑换,这就给银行通过汇兑获取利润提供了可能。

各地内汇行市的起伏波动,也给汇兑投机的产生提供了空间。各主要商埠的内汇市场,以上海为中心,相互通汇通兑,资金互通有无,形成了一个密切联系的有机整体。行市的变化,主要取决于各地收解款项的供求情况。如上海对某地应收之款多于应解之款,则上海对该地的汇价,自然随之而缩小;反之,若应解之款多于应收之款,则上海对该地的汇价随之而增长。除了这个资金供应最直接的因素外,内汇市场还会受以下几个因素的影响:

首先,进出口货物的盛衰。如进口货盛,则各地进口商,均须汇款至沪,抵付货价。这时各地应付上海的款项即多于应收上海的款项,根据供需法则,各地对上海的汇价自然上涨;反之,出口货盛,则出口商须在沪调集款项,转汇各埠,这时各地应收上海的款项即多于应解上海的款项,各地对上海的汇价亦随之下降。

其次,埠际银根的松紧。上海为我国金融中心,各埠银根的松紧,均直接影响于沪市,上海银根的松紧也会对各埠金融市场产生重大影响。假设汉口银根紧急,则那里的行庄必纷纷向上海调款汇汉,以资调剂,那时上海对汉口汇价,必受此调款的影响随之放长;反之,假设上海银根紧急,则外埠行庄都汇款到沪,那时上海对外埠汇价,必随之而收缩。

再次,两地洋厘的升降间接影响埠际汇价。上海与其他各埠之间,因洋厘升降而时常进行运现。例如,津、汉洋市较大于沪洋时,则有利于由沪运洋至津、汉。相反,津、汉洋市较小于沪洋时,则有利于由津、汉运洋来沪。如果外埠运洋至沪者多,则在沪出售易银,即须在外埠出售申汇,以资回收,则外埠对沪汇价必落,而上海对外埠汇价必涨,如果上海运洋至外埠者多,即须在沪出售对外埠汇兑,以资抵偿,则上海对外埠汇价必落。

复次,埠际放款的多寡。埠际汇兑,往往受互放款项的影响而发生涨落。如以沪汉间的放款为例,汉口拆息较上海为高,所以上海金融界常把款项调到汉口拆放。那时上海汇汉口的款项既多,则对汉汇价必涨。及至放款到期,汉口把款项按时汇还,那时汉口汇上海的款项必多,对申汇价自随之而上涨。上海与其他各埠之间的这种情况也广泛存在。

最后,外埠款项的调拨。由于上海为全国金融中心,各大城市通过申汇均可与其直接汇兑,故各埠间债务的了结,往往通过上海调拨。这种款项的调拨,也常常影响了上海对外埠汇价的涨落。如汉口对于北京、天津汇兑,并无直接行市,须视上海行市为转移,而汉口对于北京、天津款项的调拨,也因此往往以上海为枢纽,故北京、天津对于汉口发生款项交割之时,沪汉汇价即受其影响。凡汉口应还北京、天津的大宗款项,由沪调拨,一方面则汉口对北京、天津的债务,即成为汉口对上海的债务。上海对汉汇价,必因之少缩;另一方面,汉口对北京、天津的债务,已成为上海对平津的债务,上海对平津的汇价,必因之少长。[38]

除了上述原因外,政府款项调拨、纸币价格波动与停兑、现金管理政策等都有可能对汇兑市场产生影响。[39]为了能够及时准确地了解各埠的汇兑行情,各银行大多比较注意留意搜集相关市场信息。如上海商业储蓄银行在推进汇兑业务的过程中,要求全国各重要商埠分行建立汇市调查报告制度,“本行汇兑业务,虽在竭力进行,然仍未能云有何进步,上海近来所开汇价,乃根据银行公会每晨行市委员会所开为准,行市委员会则根据各行所接各埠行市报告为增减。吾行虽委员之一,汇价确以自主为宗旨,以便有所招徕。但自当贵在信息灵通,且应互相随时通信,如张家口、保定等处,上海对于彼处市情,甚不灵通,遇有汇款开价,即不甚易。敝意近于何处者,即请该处每礼拜通信一次,并代酌定汇价,如张家口、保定近于天津者,则请津处随时调查通信,如斯办理,庶消息灵通,汇兑业务,或可进步”[40]。

由于汇兑投机利润丰厚,不少银行在正常的资金汇兑业务之外,还涉足各地的申汇买卖,甚至申汇投机,翻码头、赚平水、做关头、赌申汇等都是经常采用的手段。以重庆聚兴诚银行为例,该行在业内素以“翻码头”著称,在国内埠际汇兑中常以此取胜同业。“翻码头”又叫“套汇”,聚兴诚内部常用“划强套做”四字,意思是把若干码头之间的汇价加以划算,照有强头(即利润)的路线去翻套。所谓划算就是把各个码头之间的汇价合成重庆到上海之间的汇价,再和当天重庆市场上的申汇行市作一比较,看究竟是直汇上海有利,还是翻一个或几个码头转汇到上海有利。例如当天重庆到上海的申汇是1080元,重庆到汉口的汇价是1030元,汉口到上海的汇价是1005元。这样,重庆聚兴诚银行便不买申票,而买汉票,这比直接买申票要便宜50元,再由汉口分行将款转汇上海,1000元只付出5元汇水。结果这笔1000元的汇款,翻了一个汉口码头,就比由重庆直汇上海多赚45元。[41]聚兴诚银行“翻码头”通常有一定路线,主要根据交通情况来决定。长江流域(渝、万、宜、沙、汉、沪)是主线,北京、天津、老河口、常德以及以重庆为中心的四川省内所设行处的县市,是次要路线。[42]又如1927年10月,青岛的规元行市低落,中国与交通两行,专门抽调人手往返于青岛与上海两地,运现套利,即在青岛用银元买进上海规元,再在上海用规元买进银元运回青岛,两个月获利2.9万元,相当于这一决算期利息收入和汇费收入总和的1倍还多。[43]

申汇投机可能给工商业发展带来的不良影响,时人已有关注。1934年9月《银行周报》曾有刊文,论及汇兑市场的投机时说:“上海之汇兑市况,历年相沿,实以投机交易居绝对多数。上海之汇市,所以为世界主要市场之一,亦以此故,将来若将投机帮一笔勾销,则市况之变化如何,颇足研究。又此间之商业交易居少数,若此方之供求有重大变化,而无投机交易为之和缓趋势,则市况是否有左右畸之病,而转引起桅臲不安之现象,因而碍及正常贸易之发展,亦属疑问。”[44]部分商埠申汇市场因投机而不断上涨,大量现金流向申汇投机,工商贸易领域现金缺乏严重。如1930年代以后,四川重庆、成都等地申汇投机猖獗,“自九一八及一·二八事变后,沪上银根,逐步紧缩,川帮在申活动能力,几乎全失。调款挹注,有出无入,申汇率愈失平衡,行情遂由一千四百两,步涨一千六百几,投机家更行活跃,商人、非商人、银钱业或货帮,日惟申票之是图”[45]。投机风潮之下,申汇价格大涨,最高竟至1800两有余,[46]社会资金多数转向申汇投机,四川省内商业贸易因现金奇缺而萎靡不振,“川省虽号称天府,地大物博,然频年输出物品,由申、汉而销国外者,如生丝也,桐油也,山货、药材及楚盐也,频年以来,或受世界经济影响,或被国内外同业抵制,皆成一蹶不振之局,两两相抵,总是资金外流,于是内地金钱,散诸重庆,重庆转而输诸上海……因输送之后,既无造币厂鼓铸,以为后盾,且生银亦乏来源,待不接济时,感觉恐慌,又由申、汉运回现金,仍不啻增加一批进口货品,于汇价何所补焉,徒增加公私之赔累也。倘计不出此,恐无他法可以罗致现金,现金达到极度恐慌,通货即受相当影响,如是种种依伏乘除,结果物价腾高,生活增高,金融发生剧烈变动,仍演成飞涨之局”[47]。

以申汇为中心的国内汇兑市场,既是一个资金流通体系,又是一个货币兑换平台,是近代中国独特的货币及贸易体系下的产物,也有力地促进了近代经济的发展。随着银行业资金实力的壮大,银行资金逐渐代替钱庄在国内汇兑市场中发挥主导作用,尤其是电汇等现代通讯技术出现以后,利用不同地区、不同货币之间的汇价差异赚取利润,甚至投机,成为近代银行与汇兑市场关系的又一特征,也同时加剧了国内经济的不稳定性。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。