抗战初期,在国民政府的消极抗战政策下,华北及东南主要农产省区相继沦陷,丧失耕地面积占全国耕地总面积的1/2以上,沦陷区农业劳动力损失约在1.3亿人左右,[91]国统区农产品产量随之大幅下降。[92]其直接后果便是国统区的粮食供应日益吃紧,部分豪商富贾与乡村地主乘机大肆投机土地,囤积食粮,使国统区粮食价格突飞猛涨,更进一步加剧了战时财政的困难。[93]妥善解决粮食供应与稳定粮价,此时成为涉及财政、军事、经济与社会稳定的重大问题。[94]与此同时,后方农村土地却因投机以及租佃关系恶化,导致投入农业生产的人力、资金锐减,甚至出现土地大量抛荒的现象,土地利用率低下,粮食产量日益萎缩。如何提高农村的土地利用效率与产能,缓解粮食供应与物价上涨压力,是国民政府必须直面的问题。在“抗战建国”的大背景下,国民政府把农村土地问题与民生主义的政治理想、“抗战建国”的现实目标结合起来,通过开办土地金融业务,配合平均地权、扶植自耕农等土地动员措施,一定程度上不仅缓解了农村租佃关系的紧张,提高了土地利用效能,也改善了国统区粮食短缺、物价上涨的压力,但国民党试图以“抗战建国”为契机实现民生主义“平均地权”的政治目标却未能真正如愿。

抗战后农村土地形势的持续恶化是国民政府实施土地金融与土地整理政策的直接原因。尤其是随着正面战场的节节败退与国民政府的内迁,大量工商企业、金融资本涌入后方,寻求投资机会。土地具有不动产投资相对安全的特性,再加上不断攀高的粮价刺激,[95]自然成为战时内迁资本最青睐的投资对象,“成都平原,渝巴四周,汉中天水、粤北、湘南、桂东、黔西、浙东、赣南与云南全境,均莫不发生争购土地热潮”[96]。大量的资金投入,使农村土地价格暴涨,以1936年与1940年的统计数据比较,宜宾的水田,从平均每亩70元增至130余元,遵义的田价由每亩96元增为236元,安顺的田价从100元涨至300元左右,增长最快的要属土地最肥沃的成都平原地区,该地水田价格由每亩130元竟涨到了2000元上下。[97]土地投机还导致地权迅速集中,据农产促进委员会调查,1940年四川省79.07%的土地为8.6%的地主占有。且越是肥沃的土地,集中程度越大,如在成都平原,90%以上的土地掌握在1.1%的地主手中。[98]在川南、川西南地区,占人口7.2%的地主占有85%以上的土地,从四川全省来看,81.3%的土地掌握在地主手里。[99]

土地价格的高涨,必然带动地租随之提高。以平原旱地为例,1937~1941年,四川省的实物分租平均增长幅度为6.1%,其他省份如西康10.0%,甘肃7.7%,陕西6.7%,谷租增长最快的为西康、广西与甘肃三省,分别为47.3%、33.8%、11.1%。[100]在四川万县一带,1941年的谷租比例,“主九佃一者有之,主八佃二者有之,主七佃三者有之,……大概以主八佃二者较普遍”[101],重庆附近的歇马场“每收谷一石,主得七五,佃得二五”[102],成都地区的地主普遍将租额增加到正常产物收获的九成,甚至全数交租,仅以田塍或附近山地出产谷物留与佃户。[103]总体上看,截至1941年,后方各省平均水田租额较战前增加1/4,旱田较战前增加1/4~1/3。[104]不少地主还趁机增加地租押金,1941年国统区的每亩土地押金较抗战前平均上涨了1倍,四川省则增加了7倍。[105]此外,在地价与地租持续上涨的情况下,地主不愿与佃户签订长期租约,“71%的租佃是不定期的,地主可以随时收回土地,或另租他人,或抬高租额,定期租佃仅占8%,且其中3/4都是3年以下的租期,实际上与不定期几无差别”[106]。由于负担日渐沉重,租种土地越来越无利可图,农民逐渐对租种土地失去动力和兴趣,多数佃农“不愿在租种土地上精耕细作,不愿采用优良稻种肥料,以增加产量”,甚至有佃农被迫改作他业。[107]租佃关系日益疏远之下,有地主专以土地买卖为主业,不再招徕佃农租种,以致部分农村出现土地投机十分活跃,却无人从事耕作的诡异局面。

租佃关系持续恶化的结果是“人不能尽其力,地不能尽其利”,大后方农业生产萎缩,土地利用率低下甚至大量土地抛荒。产粮大省陕西在1936年粮食总产110万担,抗战爆发后逐年下降,1938年为101万担,1940年100万担,1941年78万担,1942年仅剩30万担。[108]各种农作物的单位面积产量亦呈衰减趋势,四川籼稻平均亩产由1939年的352斤,减少到1940年之后的平均265斤,下降1/4左右;同一时期皮棉从亩产16斤降为9斤,下降43.8%;甘蔗由平均亩产2222斤降至1442斤,减少35.1%。[109]根据农业部中央农业实验所的统计,至1942年,后方13个省共有约840万亩良田被抛荒,农作物面积较1937年减少17.3%,粮食减产13.3%,减少总量达1.85亿担。[110]

土地不能得到全面、高效利用,农产大幅下滑,使国民政府以农产换取外汇来弥补财政和购买军需的计划难以实现,也必定对前方战事和后方经济稳定带来不利影响。实施积极的土地动员政策,改善农村日益恶化的土地形势,提高农民耕作积极性与农村土地利用效率,使其发挥最大效能,增强抗战力量,已是迫在眉睫。

所谓土地动员,“即在使全国土地受国家之统制,由政府调整其分配,支配其使用,已达地尽其利、人尽其力之目的”,要达到这个目的,“就土地之使用言,必须将全国之土地依最经济最有效之方法,予以利用,务期野无荒地,地无遗利;就土地之分配言,必使全国之土地,为大多数土地使用者所拥有,不为少数地主所垄断,以免发生分配不均影响土地之使用”。[111]地力动员的内容与目的已然确定,如何能够保障地力动员的顺利实施呢?

国民政府在战时土地政策制定与土地金融体系建设两方面做了制度准备。

事实上,国民党及其领导的重庆政府对战时农村土地问题重要性的认识有一个渐进的过程。1938年3月,以确立战时统制经济政策的国民党临时全国代表大会召开,会议决定在财政、金融、工商等方面实施统制政策,关于农村土地政策,大会通过了《战时土地政策草案》,列出“战时土地政策大纲”九条,主要内容包括“改善农业生产技术;设置垦务机关,统筹全国垦殖;扶导和组织农业合作;租额不得超过7%,严禁任意撤佃抗租”[112]等。关于土地分配问题,在该会通过的另一提案《非常时期经济方案》中认为“农村土地问题之根本解决,当依照本党平均地权政策,使耕者有其田,劳者得食,在此抗战时期,固不宜操之过急,亦须积渐施行,稳健推进”[113]。从内容上看,改善农业技术、办理垦务、限制租额等措施与战前国民政府的土地政策相比,有一定程度的进步,对促进后方农业发展、减轻农民负担具有一定的积极意义,但关于平均地权,却又谓“不宜操之过急”,不愿意触及地主集团的利益,可见农村土地问题此时并未引起国民党当局的足够重视。

直到1939、1940两年国统区粮食产量大幅下跌,土地与粮食价格飞涨,引起大范围的通货膨胀,军粮与民食供应均出现严重短缺时,国民政府上下才一致意识到“土地政策彻底实施,为不容再缓”[114]。1941年6月,蒋介石乘第三次全国财政会议召开的契机,在开闭幕式上分别以《建立国家财政经济的基础及推行粮食与土地政策的决心》、《本届财政会议之任务与实施土地政策之必要》为题先后发表了两次演讲,重申“农村土地如何调整分配,促进利用,以应战时需要,尤为当务之急”[115],并阐释了整理土地加以有效利用的土地动员政策于实现三民主义与抗战建国胜利的重要意义,“我国今日经济与社会政策,最迫切而需要解决的,莫过于土地问题”,“土地问题,实为一切问题中之根本问题,必须土地政策能够推行,土地问题获得真正的解决,然后我们三民主义革命的思想,才能全部贯彻,而目前抗战建国的大业,才能得到真正的成功”,“因之对于土地问题,大家应有一个彻底的认识,而对于土地政策之实施,更要抱定决心,作一致之努力”,[116]最后蒋介石还警告说,“如果此时我们还不能实行,那以后更没有实行的时候了”[117]。从两次讲演主题来看,蒋介石决心推行农村土地整理的意志已不容动摇。12月22日,在蒋介石的主持下,国民党五届九中全会通过《战时土地政策实施纲要》,形成了战后第一个关于土地政策的指导性文件。该文件基本体现了蒋介石此前对土地问题的设想,其主要内容包括:私有土地应由所有人申报地价,照价纳税,税率起点为1%~2%,累进至5%;田赋收归中央,并实行田赋征实制度;国家依据战时需要得随时征收私有土地;地租不得超过地价的10%;农村土地以归农民自耕为原则等,[118]为统一事权,于行政院下设地政署,将内政部地政司及其他部门有关土地职权划归该署,专事地籍、地价、土地使用等地政行政事宜。[119]1942年3月,最高国防委员会公布《国家总动员法》,将农村土地问题列为战时国家总动员的重要内容之一,进一步明确了战时土地动员的最高准则:“政府于必要时得对耕地之分配,耕作力之支配,及地主与佃农之关系,加以厘定,并限制垦殖荒地。”[120]至此,以平均地权、增加土地效能为主要内容的农村土地政策得以明晰,并上升为战时最高国家意志。

战时土地政策的实施自然离不开资金的支持,是否有相应的金融体系配合是战时土地政策得以落实的关键。然农村土地金融业务,由于贷款时间长、资金周转率低,长期以来未能得到充分发展。1938年以后,国民政府实施战时经济统制政策,对银行业尤其是中、中、交、农四大国家银行实施金融统制,使土地金融业务的开展成为可能。1940年4月,为配合筹划中的战时土地政策,蒋介石指示财政部:“土地银行实为平均地权过程中重要业务,应从速着手计划筹备,或即以农民银行为基础,兼办土地银行之业务,但其资金及规章,应另加规定”[121]。1940年7月,国民党五届七中全会上,地政专家萧铮等12名中央委员提交“拟请设立中国土地银行,以促进土地改革,实现平均地权,活泼农村金融,改善土地利用案”,督促当局实行土地征收、耕者有其田以及促进农业生产政策。[122]该提案以“关系推行本党土地政策,至为重要”,获得大会通过,并经行政院交由财政部、四联总处等机关商讨具体办法。11月26日,财政部等又奉蒋介石批示:“平均地权为三民主义基本要政,土地银行自为推行此种政策之枢纽,惟查现在中、中、交、农四大国家银行原订规章各有主管,但实际业务并无区别,揆诸中央分别设立各银行之本旨,实有未符。所有土地银行业务,与其另行新设,不如照中正本年四月初手令责成农民银行暂行兼办,积极筹备进行,藉符七中全会之决议”[123]。根据蒋介石不再单独设立土地银行的指示,1941年3月,财政部以部门政令形式发布《中国农民银行兼办土地金融业务大纲》,指定中国农民银行为主持土地金融业务的唯一金融机构。4月,中国农民银行根据该大纲设立土地金融处,专营土地金融业务。[124]其后,该大纲送交立法院审议,经财政法、土地法、商法三个专门委员会慎重审议,认为土地金融业务关系重大,必须以法律形式予以明确规定,建议交由立法院召开立法会议审核确认为法律。9月5日,立法院表决通过该大纲,正式改称为《中国农民银行兼办土地金融业务条例》,条例规定“中国农民银行土地金融处,办理土地金融业务,以协助实施平均地权政策为宗旨”,并对土地金融业务的种类与范围进行了明确界定:“①照价收买土地放款:凡实施土地税之区域,地政机关对报价不实之土地,实行照报价收买之放款属之;②土地征收放款:国家依法征收私有土地之放款属之;③土地重划放款:地政机关依法举办土地重划时之放款属之;④土地改良放款:政府为开发公有荒地,或兴办长期性质之农田水利放款,及公有荒地承垦人或代垦人依法承垦或代垦荒地之放款属之;⑤扶植自耕农放款:政府为直接创设自耕农征购土地之放款,及农民购置或赎回土地自耕,或依法呈准征收土地之放款属之。”另外,条例还规定由财政部一次拨足1000万元,交由中国农民银行土地金融处作为办理土地金融业务基金,并授予该行在必要时发行土地债券的权力。[125]同月,中国农民银行根据该条例,在董事会下设土地金融审议委员会,委员除中国农民银行总经理、协理、土地金融处长以及财政部钱币司长、农林部垦务局长、内政部地政司长为当然委员外,另有董事会聘请相关地政及各界专家为委员,专事土地金融业务方针、计划、实施等审议事宜。[126]10月24日,中国农民银行总经理顾翊群向财政部呈送拟定的《照价收买土地放款规则》、《土地征收放款规则》、《土地重划放款规则》、《土地改良放款规则》、《扶植自耕农放款规则》等五项土地金融业务细则。[127]另外,为了使土地行政与土地金融之间实现相互配合,1942年12月地政署联合中国农民银行制定《土地行政与土地金融联系办法》,商定双方各级机构之间应随时“检送双方之业务计划,以俾双方工作得密切配合”[128],建立起常态的沟通磋商机制。历经一年有余的制度建设,国民政府在承办机构、资金来源、业务范围以及放款细则等制度建设方面基本具备了为战时土地政策实施提供资金支持所需的基本要件,战时土地金融体系得以形成。

从以上土地政策与土地金融的动员过程来看,国民政府无疑在力图把战时农村土地问题与民生主义的政治理想以及“抗战建国”的时代背景结合起来,为其即将推行的战时土地政策寻求政治合法性与正当性,以达到缓解政策推行阻力,促进后方农业生产,为军事胜利、经济稳定提供坚实的物质保障的现实目标。在政府当局的强力推动下,战时土地整理随即在全国展开。

要使农村土地发挥最大效能,首先必须最大限度地激发农民从事农业耕作的积极性,做到“人尽其力”,达到这个目的,调整不合理的人地关系是关键。1939年4月,蒋介石在中国地政学会第五届年会上发言时曾指出,“土地生产力之尽量开发,必以土地获得之有效使用与合理之分配为前提,垄断地利之结果,必至于荒废地力”[129]。《国家总动员法》出台后,调整人地关系更有了法理依据,该法授权政府可以通过征收、照价收买、限定地租等方式“征用地主之土地,分配于无地之佃农,及厘定租佃关系,以求分配之合理”。其中,“扶植自耕农”与“保护佃农”是调整人地关系的两大主要措施。

从中外不同国家调整农村土地关系历史来看,平均农村地权、扶植自耕农,有政府强制没收与补偿赎买两种方式。[130]国民政府的政策,按照前述《战时土地政策实施纲要》规定为“土地金融机构配合国家土地机关,收买地主所有土地,以直接或间接方式,转售于佃农,予以较长之年限,分年摊还地价,使之成为自耕农”[131],可见采取的是阻力相对较小的补偿赎买方式。由于各地土地情况不同,具体扶植方法,又可大致分为甲、乙两种:甲种是由政府担保向中国农民银行申请贷款,依法征收非自耕农的土地,分配给农民耕种;乙种是由中国农民银行贷款给无地或少地农民,由其购买或赎回土地耕种。[132]地政署成立后,便将扶植自耕农作为中心工作。尤其是1942年11月全国地政业务会议上,地政署提出与中国农民银行联合,试办扶植自耕农实验区的方案,得到各省地政当局的积极响应。[133]结合各地土地状况及农业金融机构的完备情况,地政署选择了甘肃湟惠渠灌溉区、四川北碚以及福建龙岩县作为示范区率先推行扶植自耕农政策。[134]

在上述各地,扶植自耕农政策在地政署、地方省县政府以及中国农民银行的配合下,取得了一定成效。重庆北碚是最先开展扶植自耕农示范的区域,1942年初北碚管理局奉四川省政府训令与中国农民银行合作办理扶植自耕农事宜,为此,北碚管理局专门拟订了《北碚扶植自耕农示范区实施办法》,先由管理局出面向中国农民银行土地金融处承借200万元购地款,征购原业主土地1428亩,土地与贷款一并分配给领地农民换约转借。[135]位于兰州黄河北岸的湟惠渠灌溉区也是较早办理扶植自耕农业务的地区,该区土地干旱,湟惠渠开凿以前,并无地主,1939年甘肃省政府主持开通湟惠渠以后,灌溉区域达万亩有余,产量大增,于是土地投机之风盛行,地权日渐集中于官宦缙绅手中。[136]1942年6月甘肃省政府在该区设“湟惠渠土地整理事务所”,专门负责灌溉区内扶植自耕农的工作。[137]该所成立后即向中国农民银行承借甲种扶植自耕农放款400万元,征收该区地主土地25 600亩,[138]1942~1945年间,中国农民银行在该区的扶植自耕农放款共达769.1万元,至1945年8月抗战胜利前夕,该区以扶植自耕农贷款为依托,共建立了1162个自耕农农场。[139]福建龙岩扶植自耕农示范县先后分五期向中国农民银行争取扶植自耕农贷款6700余万元,共征收了25万余亩土地分配于31 466户农民自行耕种。[140]

扶植自耕农政策在实验区的成功,在其他农业地区引起示范效应。1942年秋,湖北省主席陈诚大力倡导扶植自耕农,并与中国农民银行协商,贷款200万元,先在恩施、咸丰两县试办,后逐渐推广全省。此后至次年5月,又陆续贷款160万元,扶植自耕农500多家,赎回耕地6000余亩。[141]陕西省政府于1943年3月制定《陕西省扶植自耕农办法》,饬令地政局与中国农民银行商洽,争取该行1000万元贷款,在高陵、扶风、三原三县试办。[142]其他如广西全县、郁林、桂平三县,创设自耕地1242亩,涉及172户农家;湖南衡阳获取贷款1400万元,征购土地4000余亩等。1942~1945年,中国农民银行甲种扶植自耕农业务涉及川、桂、湘、粤、赣、闽、甘、陕等15省的79个县,[143]实际贷款总额1942年为49.3万元,此后逐渐增长,1943年为1217.9万元,1944年为4350.5万元,至1945年已增至8824.7万元;1944年扶植自耕农4965户,征购耕地5.5万亩,1945年扶植自耕农7770户,征购土地11万余亩。[144]至1944年9月,经由全国合作事业管理局合作指导,中国农民银行乙种扶植自耕农贷款遍及川、赣、湘、桂、甘、鄂等13省35个县,核定贷款3000余万元,创设自耕土地16万亩。[145]

效果上看,施行扶植自耕农政策的地区,人地关系有所好转。以北碚示范区为例,在扶植自耕农之前,由佃农耕种的土地占土地总量的64.15%,政策实施之后,佃农基本消失,实验区内土地基本转变为自耕地,属于区内80户自耕农所有。[146]自耕农获得地权之后,也更愿意在土地上投入更多的人力、物力,如在使用肥料方面,“从前佃耕制度下,农民耕种土地,不施肥料,盖因土地之所产,几全部为地主取去,利用施肥以增加生产,对佃农有损无益,故不愿为,但在示范区办理完成后,农民普遍施用肥料,使生产增加不少”[147]。福建龙岩自扶植自耕农之后,农民对永久自耕之土地,“日行增强其爱护之心理,因而兴修水利、整理田场以及加施肥料等,一切足以改进土地生产力之措施,莫不深切注意,积极推动”[148]。在其他示范区,扶植自耕农均取得了不错的效果,整体上看,各个示范区自耕农所占人口与土地比例,呈现逐渐增加的趋势,[149]农业产量、农民生活与佃耕时代相比,均有显著提高。[150]

在扶植自耕农政策未能普及的地区,则以减租为主要内容的“保护佃农”政策作为改善当地人地关系的主要措施。1930年代,浙江等省就曾推行过“二五减租”运动[151],但由于地主的阻挠,缺乏全国统筹,效果并不明显。抗战爆发后,1938年《战时土地政策大纲》规定地租不得超过地价的7%,嗣后1941年因推行田赋征实,为适当提高地租以获得地主对该项政策的配合,国民政府在次年通过的《战时土地政策实施纲要》中,将地租额限额提高到地价的10%。但由于战时地价波动剧烈,这项政策施行十分困难。1942年地政署成立后,又颁布《非常时期限制地租实施办法》,重回“二五减租”的老路,规定“地租按照二五减租的原则,定为最高每季收获实物的37.5%;无论定期与不定期租佃契约均不得任意终止;地主出典、出卖土地,或将地权转移于非自耕农,原佃农有优先承典、承买和承租权;荒歉年份的地租得依政府勘定的欠收成数减免”[152]等。该办法公布后,在国民政府的督促下,各省分别以此为蓝本制定了相应的实施细则,[153]主要从推行减租与保障租佃权两个方面贯彻保护佃农政策。如广西在桂西22个县开展减租换约运动,不仅将地租控制在37.5%以下,还鼓励农民与地主换订由省政府统一拟定的新约,以保障农民的承租权,至1945年,共完成换约农户11 463户。[154]在江西,该省1943年拟订《江西省保障佃农办法》,一方面规定耕地租额不得超过37.5%,另一方面,要求租佃双方必须登记填领政府规定格式的契约,并由乡镇公所登记编号,加盖印信,以示公证。[155]湖北自1942年开展减租运动以后,陆续有28个县的20万户地主与23万农户参与其中,地方高地租现象得到遏制。[156]四川各地地主在政府实行田赋征实后,纷纷提加租额,试图将田赋负担转嫁于佃农,针对这种现象,省政府严令各县市对此进行彻查,禁止任意提租撤佃。[157]其他如浙江、陕西、江苏、广东等地部分县市也实施了保护佃农政策。[158]

尽管与“扶植自耕农”政策相比,“保护佃农”是一种改良政策,但减租之后,农民可以立即得到实惠,保障承租权也一定程度上减轻了地主对佃农的剥削,改善了农民生活,提高了农民生产与抗战积极性。如在浙江,实行减租运动后,农村最为棘手的征兵难问题就得到一定的缓解,其他切实推行保护佃农政策的省份,农民参与抗战的热情普遍高涨。[159]

上述人地关系的调整,在于激励农民生产积极性,而土地优化利用与农业技术改良,则在于最大限度地提高农村土地利用效能。

土地的优化利用主要是通过土地重划与荒地垦殖来实现的。

抗战前的农村土地,由于人口增长与遗产承继等历史原因,土地碎化现象越来越严重。根据全国土地委员会战前调查,普通农家每户耕种土地不足十亩者占全部农户比例平均为47.0%,人口稠密的地区,这种现象更为突出,如山东52.3%,浙江67.0%,福建71.0%,广东87.4%等。[160]土地碎化的结果是“面积太小,田块分散,距离太远”,“土塍田界,所耗土地太多”,“田块细小,不能使用新式农具,灌溉排水,既有不便,亦足耗费人力畜力,减低出产”。[161]1937年,全国土地委员会就曾向国民政府提出施行土地重划的建议:“今农家耕地零星四散,不独往返费时、管理不便,且阻止较大农具之使用,最足削弱农人之耕作力,妨碍农业之进步。近代各国所谓农业工业化、机械化,在过小经营或土地细分过烈之区,实不可能。故国家亟应设法防止农地之细分,藉以维持相当大小之各种经营单位面积,并在土地细分过烈之区,从速实行重划,合四散零星者为整片。”[162]抗战之后,沦陷区人口大规模内迁,进一步加剧了后方土地的碎化,在土地资源本已十分紧张的情形下,实施土地重划,整合土地资源,可以进一步增进土地利用效率。

在实际操作上,土地重划主要与“扶植自耕农”政策合作实施。如重庆北碚,实施土地重划之前,原有的土地经营,“不但大半为过小农场,而各农场之田地,极其分散零碎,不合经济利用之原则”,依据扶植自耕农政策,北碚管理局在征收地主土地后,即“实施单位农场之划分,以便承领而利耕作”,水田以田面10石至30石,旱地以土面5石至10石为原则,并根据农户耕作能力、地形地势地质等情况参考划分,重划后的土地面积,平均在18亩左右,且每块土地配有农舍1所,以节省农民耕作之往返时间。[163]其他如广东地政局在连山、阳山举办农地重划示范,江西赣县自耕农示范区实施的农地重划等,都通过重划改善了土地耕作条件。[164]1942~1945年,为配合地政部门的土地重划工作,中国农民银行共贷放土地重划放款791万元,给土地重划提供金融支持。[165]

荒地垦殖也是提高土地利用效率的重要方面。据近代著名经济学者张心一的估计,战前全国可耕地为40亿亩,而已耕地仅为12亿亩,尤其是西南、西北省份,边荒、山荒处处皆是,垦殖指数尤为低微。[166]抗战后,政府鼓励开发荒地,不仅可以救济后方日益众多的难民生活,缓解既有耕地的人口压力,还可以增进粮食供给,可谓是一举两得。1938年10月,经济部牵头制定《非常时期难民移垦规则》,规定垦殖事务由经济部会同内政部、财政部、赈济委员会统筹办理,各省则设垦务委员会;垦殖方式有国营、省营与民营三种;私有荒地采取强制租佃于垦户、强制卖于垦户、强制征收等方法,限期开发;公有荒地分配垦户耕作,垦竣后即可无偿取得所有权;难民垦殖得缓兵役两年等详细规定。[167]1940年5月,为加强战时垦殖工作,行政院将《非常时期难民移垦规则》的性质从部门规则提升为行政法规,更名为《非常时期难民移垦条例》,内容与上述规则大体相同,惟垦殖方式与垦民缓役未加规定。[168]鉴于垦务管理事权未能统一,1941年2月,国民政府又在农林部下设垦务总局,主持监督所有国民营垦务工作。[169]

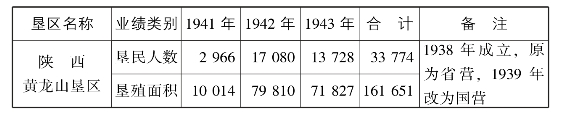

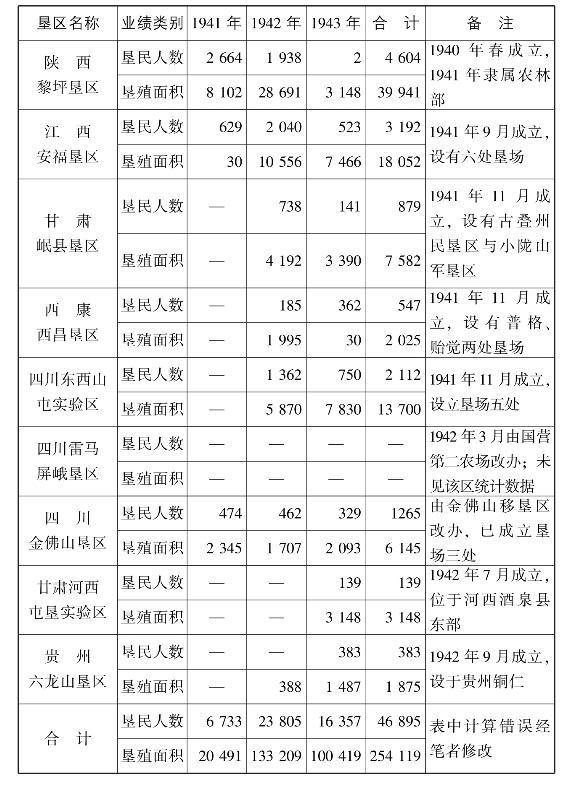

在中央政府的大力推动下,西南、西北各省垦殖事业获得快速发展。由垦务总局主持的国营垦区有陕西黄龙山垦区、陕西黎坪垦区、江西安福垦区、甘肃岷县垦区、西康西昌垦区、四川东西山屯实验区、四川雷马屏峨垦区、四川金佛山垦殖实验区、甘肃河西屯垦实验区、贵州六龙山垦区等11处。各垦区基本情况如下表4-4:

表4-4 战时后方国营垦区情况统计(1941~1943)

(续表)

资料来源:姚光虞:“三年来本部直辖垦区业务状况”,载《垦讯》第3期(1944年2月),第11~12页。

自1942年起,中国农民银行土地金融业务中开办土地改良放款,旨在协助垦务机关与垦民举办各类垦殖事业,至1945年该行在甘、陕、川、康、宁、闽、赣、滇、粤等省贷放土地改良放款总额已达3.3亿元。[170]为扶助后方垦区发展,中央政府一方面派员督导,在垦区建设各类学校进行技术培训,向垦区提供技术支持,[171]一方面修订垦区补助事业经费办法,1941~1943年三年投入补助经费4100余万元,用于向农民提供农具、畜力、种子等农垦必须之生产资料,解决垦殖初期的资金短缺困难。[172]

这一时期省营垦区也有较大进展。江西省垦务处先后设立吉安、泰和、吉水、万安、南丰、南城等六大垦殖区以及直属的吉安凤凰墟垦场、高塘垦殖场、吉水竹埠垦殖场、泰和沿溪渡垦殖场、安福坪湖垦殖场等43处垦殖场,容纳垦民1.3万余人;[173]福建于1940年设立垦务总所,下设崇安、建宁、泰宁、德化、宁洋、清流6个垦务所,至1941年6月共有垦民5758人,垦殖面积2.4万亩;广西省在抗战后建立的垦区有移桂难民垦殖处主办的红景山垦区、安徽难民垦殖团开发的临桂县万正乡垦区、难民垦殖工艺场主持的良丰红木桥垦区,以上垦区共容纳垦民1379人,开垦土地累计近万亩。1940年省政府又派员查勘镇民、新生、八桂、广西银行、合山、露塘、南山等民营垦殖公司、垦殖社场请领荒地施垦案件50余起,面积20余万亩。其他各县之乡村公垦亦有227起,面积约4万余亩。[174]1943年,中国农民银行土地金融处还曾贷款1400万元在陕西宝鸡、虢川、淳化、渭河、广西柳城等地协助军政部实施军垦与荣垦,辟荒9.2万亩,吸纳退役、荣誉军人及眷属2000余户,垦荒4万亩。[175]从抗战爆发至1943年底,农林部建有直属垦区11个,垦殖荒地40.3万亩,安置垦民6.9万人,三年增产各类粮食93.5万石,[176]另外还督导省营、民营垦区210处,垦地面积226万亩,安置垦民20余万人。[177]

通过土地重划与荒地垦殖提高土地利用效率的同时,农林部等部门还通过农业改良等技术方式,挖掘土地利用的潜能。

1938年中央农业实验所迁至重庆北碚后,集中全所技术力量进行土地增产研究,内容包括培育良种、优棉推广、病虫害防治、肥料改进等。该所先后与四川农业改进所合作育成“川农303”、“川农422”、“黑督四号”、“黄金稻”等高产稻麦良种,陆续在湘、桂、川等后方八省推广80多万亩,每季增加稻米产量在50万担以上。[178]在四川大力推广的“脱字棉”、“德字棉”较本地棉种亩产增加25%左右。[179]1941年,为便于技术推广,农林部将后方15省农地按照土壤性质、气候类型、种植习惯分为川鄂、湘粤赣桂、滇黔、闽浙皖、豫陕甘、西康六区,每区派驻督导数人,分别实施技术推广事务。[180]如陕西关中地区以生产优质棉花著称,早在1940年该省就委托中央农业实验所与省农业改进所派员在该区实行分区督导,推广种植每亩可增产皮棉50斤的“斯字棉”,棉农无不争先种植,次年推广面积在百万亩以上。[181]实验成功后,农林部协助举办棉种与棉产贷款,积极指导施肥与田间管理,使该棉在四川、湖南、广西等地亦得以顺利推广,1943年国统区棉花增产面积一度达935万亩,增产皮棉200多万担。[182]

另外,农林部还十分注重病虫害防治以及肥料生产与推广。在病虫害防治方面,中央农业实验所自1941年起积极协助川、湘、粤、桂等省防治稻苞虫12万亩,滇、黔、陕、甘、鄂等省防治小麦黑穗病80多万亩,[183]1943年农林部与四川农业改进所选择20个县进行病虫害防治实验,后在全省推广经验,前后共防治农田50多万亩,增加农民收入1.25亿元。[184]肥料生产与推广方面,农林部自办骨粉厂及与陕西省合办肥料制造厂,产品由各地农业改进所负责向农家推广,1942年肥料推广面积达256万亩,此后虽因战事影响,有所下降,但1945年仍推广了119万亩左右。[185]为配合各地技术改良与良种推广,中国农民银行举办农业推广贷款,其中包括良种收购推广贷款、家畜改良贷款、肥料贷款、药械制造贷款等,1943~1945年共投入3.85亿元,对技术改良与推广工作给予资助。[186]

抗战爆发之后,农田水利工作亦受到高度重视。抗战后的水利行政,先是1938年经济部从全国经济委员会接管水利工作,未及一年,1939年国民党五届七中全国决议组设水利委员会以专事权,历经数度周折,1941年9月全国水利委员会成立,但其委员涉及内政、财政、经济、交通、农林等各个部门,事权并不统一。1942年7月立法院通过由全国水利委员会与农林部会同草拟的《水利法》,统一全国水利行政管理于全国水利委员会,下设导淮委员会、黄河水利委员会、扬子江水利委员会、华北水利委员会、珠江水利局与汉江工程局,分别管理区域内水利设计、兴修工作。[187]奉令主持统筹全国水利事权后,水利委员会积极与中国农民银行商洽农田水利工程资助办法,此后数年,农田水利贷款规模以及在该行农贷总额中所占比例都逐渐提高,从1942年的1.70亿元,占24.9%,1943年的5.67亿元,占37.1%,1944年的11.70亿元,占43.1%,增长至1945年27.20亿元,占总额的53.4%,超过该行农贷总额的半数。[188]在水利委员会的积极推动以及农田水利贷款的资助下,后方水利工作进展迅速,仅四川一省1943年水利工程贷款累计就达3.75亿元,完成大型工程15处,建水坝227座,凿塘2826口,各项工程灌溉农田52万亩。[189]截至1945年底,该行农田水利贷款资助的大型水利工程107处,小型工程1400余处,总计受益土地1000多万亩,年增稻麦在1000万担以上。[190]可见,在水利委员会与中国农民银行的共同努力下,战时水利工作取得了显著成效,农田水利条件得到一定改善,为后方各省的农业改良与土地增产奠定了基础。

此外,西南、西北地区推行的冬耕也在提高土地利用效率方面发挥了重要作用。西南各地农村,素有“关冬水田”的习惯,虽然春季节省了灌水、车水的麻烦,却使大量田地只能种植一季,复种指数太低,据1938年调查,西南地区四川、云南、贵州、广西四省冬闲田所占种植面积分别为56%、49%、72%与68%。[191]1940年代之后,农林部大力倡导利用冬闲田种植适合的农作物。1943年,四川推广冬季作物种植200多万亩。[192]同年,国民政府又在陕西推广利用冬闲田种植棉花145万亩,估计能有58万担增产。[193]

国统区的农地利用优化与技术改良,客观上促进了大后方的农业增产。根据主计部统计局的统计,1940年之后,包括推广良种、肥料等各种增产措施在内,每年土地增产面积都在5000万亩以上,增产最多的1943年更是达到6200多万亩,[194]1941~1945年后方各省粮食增产总额达2.87亿担。[195]

从以上的分析来看,战时土地金融与农地整理不仅一定程度上缓解了农村租佃关系的紧张,提高了土地利用效能,也改善了国统区粮食短缺、物价上涨的局面,为国民政府实施战时统制经济政策提供了保障。我们仅从粮食总产量上看,1937~1945年间,国统区籼稻、糯稻、高粱、小米、玉米、甘薯、小麦、大麦、豌豆、蚕豆、燕麦11种主要粮食作物产量1937年为23.7亿担,抗战爆发后,由于部分省区沦陷,1938年总产量跌落至15.9亿担,此后至1941年,受战事与土地形势恶化的影响,一度跌至不及14亿担的最低点,但随后两年又逐渐恢复到1944年15.6亿担。[196]可以说,在江苏、安徽等农产大省沦陷的情况下,国民政府依靠面积相对狭小、地力相对贫瘠的西南、西北15省,依然能基本维持战时粮食供应,而且还能实现产量的缓慢增长,与它在大后方采取的土地金融与农地整理措施是分不开的。

农地整理于战时经济的正面作用,已不容置疑。但如果实事求是地评价农地整理对国统区农村土地所有制结构的影响,以及对践行民生主义之“平均地权”的意义,则不应过分夸大。

首先,从量的方面看,实施农地整理的土地,仅占全部农村土地的很小一部分,并不具有普遍性。以荒地垦殖为例,如前所述,战时垦殖事业,颇有成效,至1947年7月全国新垦土地125万亩,但尚不及全国耕地面积的0.09%。[197]又如扶植自耕农,1943~1946年6月间中国农民银行实际发放扶植自耕农贷款1.85亿元,赎回或征购土地40万亩,共扶植自耕农20 954户,看起来成效显著,但分别占耕地与农户总数比例仅为40/141 073与20 954/63 221 000,[198]主管地政的李敬斋在1947年11月地政工作检讨会议上承认,现行扶植自耕农的办法,以贷款购地分配,国家财力有限,无力普及,“就已做到的龙岩、湟惠渠和北碚来说,其所占的百分比,按全国的面积而论,那只是沧海一粟,要及于全国尚不知到何年何日”[199]。

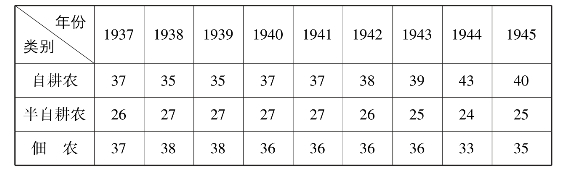

其次,从缓解人地关系的程度上看,扶植自耕农、保护佃农等土地政策一定程度上确实缓解了农村租佃关系的紧张,但这只是相对实施这一政策的地区而言,在绝大多数农村,人地关系的社会矛盾并未彻底解决。依据主计部统计局的统计,1937~1945年整个抗战期间,农佃比例并没有发生太大的变化,参见表4-5:

表4-5 农佃分配加权平均百分比统计(1937~1945)

资料来源:“国民政府主计部关于战时农村租佃关系状况的调查统计”(1948年6月),载中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》[第5辑第2编·财政经济(八)],第213页。

说明:此表统计地区为浙江、江西、湖北、湖南、四川、河南、陕西、甘肃、青海、福建、广东、广西、云南、贵州、宁夏15省。

从上表统计观察,1942年国统区实施农地整理之后,自耕农的比例确实有所上升,至1944年提高了5个百分点,与此同时半自耕农与佃农比例亦有所下降,应该说一定程度上是后方实施扶植自耕农政策的结果。但综观全局,比例变动幅度并不算大,即便是情况最好的1944年,佃农的比例依然高达33%,半自耕农与佃农超过半数,这说明在农村超过一半的农民依然必须租种地主的土地,未能摆脱租佃关系的束缚。据1944年的统计,川、康、滇、黔、陕、甘、宁等省,占人口不到3%的地主占有全部土地的60%,重庆占人口2%的地主占有全市95.6%的土地。[200]可见,以平均地权为导向的扶植自耕农,并未能真正撼动农村传统的人地关系结构,地主主导的不平等租佃关系依然顽强地存在着。

即便是在推行农地整理的地区,由于缺乏常态的自耕农保护机制,土地形势往往出现倒退。1944年广东省地政局长高信在中国地政学会座谈会上曾谈到在东江一带,土地整理之后的自耕农无法维持生活,纷纷将土地典押甚或出卖。该局1943年对粤北13个县的农村调查,35.1万多农户中,自耕农不到5.5万户,其余皆沦为佃农或半佃农了。[201]据农林部农产推广委员会1944年对川、桂等11省114个县的调查,佃农、半佃农的比重由1936年的57.7%,上升为1944年的62%。[202]1945年,甘肃自耕农流失最严重的敦煌县,自耕农仅为56%,半自耕农与佃农占了44%。[203]1946年各省农佃关系调查中,四川的佃农占全部农户的47%,为最高,广东次之,占46%,再次为福建占42%,以下依次为湖南41%,浙江39%,江西37%,最少的宁夏也为16%。[204]1944年王普涵等参政员在参政会提案中提出,现在农村“土地兼并之风依然在猛烈进行中,并未见各级政府有禁止取缔之事实,地租仍是自由订定,亦未见最高额之限制,耕作权之期限,还是由地主任意决定,甚至有一年一换佃户者”[205]。可见抗战胜利前后,农村人地关系的再次恶化已不是孤立的现象。

一般情况下,在战时极易发生土地投机的情势下,实施农地整理后,最重要的一点便是如何保障新扶植的自耕农不再丧失已有的土地,如日本《自耕农创设维持补助规则》就规定凡是借款购地者,在借款未清偿之前,其土地的使用处分,应受三种限制:其一,非得放款人的承诺,不得放弃自耕;其二,非得放款人承诺,不得于其土地设定抵当权;其三,不得任意让渡其土地于人。[206]反观国民政府的保护自耕农政策,虽在《土地政策战时实施纲要》及《非常时期扶植自耕农办法草案》中有“农地以归农民自耕为原则,嗣后农地所有权之转移其承受人均以能自为耕作之人民为限”的规定,但对于如何确保自耕农不会再次丧失土地,始终没有相应的举措。唯一能给农民带来希望的扶植自耕农放款,中国农民银行的放款规则也规定最高放款额不得超过土地价格的八成,也就意味着农民必须拿出土地价格的两成,才能获得扶植自耕农贷款的资金支持,这对于终年在温饱线上挣扎的佃农来说,无疑是个难以实现的愿望。即使农民东挪西借凑足两成地价,此后沉重的还贷压力也往往导致农民破产。此种现象的不合理,诚如时人所评价的那样:“现在后方少数县份,选定了乡保,划成芝麻绿豆大的实验区来办理扶植自耕农贷款,对于社会的影响之微,即用显微镜来观察,怕也看不清楚,如此做法,自耕农怎能扶得尽,地主怎能买得完呢?”[207]

综观国统区的战时农地整理,国民政府选择阻力相对较小的土地征购方式扶植自耕农,以及通过保护佃农政策在农村实行减租,缓和农村阶级矛盾,最大限度地动员人力、地力支援抗战,具有一定的积极意义。但农地整理的性质,实际上是在既有人地关系上的局部改良,无论是扶植自耕农还是保护佃农,都未能真正触及封建土地制度,又由于农地整理后缺乏对自耕农的保护机制,导致农地整理的效果大打折扣,也与国民党长期以来践行“耕者有其田”的政治标榜愈行背离。

抗战胜利后,中共在解放区实施土改,获得了广大农民的支持。国民政府方面则试图继续以改良主义策略对中共解放区的土改作出因应。

1945年10月,国民政府公布《二五减租办法》,重弹减租的老调,但由于缺乏有力的经济和组织手段落实减租政策,各地并没有认真执行,不少地方“地主豪绅群谋抵制,迫令佃农更换佃约,实行增加租额或押金及规定其他苛刻,如有不从,即借口撤佃,而地方调解租佃纠纷之机构,又多为地主豪绅所把持,农民痛苦无法申诉,故农民对此减租措施多未获实惠,且反先蒙其害”[208]。与此同时,中共中央于11月要求各解放区“发动大规模的、群众性的但是有领导的减租减息运动”,中共在抗战后继续以实施减租减息争取农民的政治目的十分明了,尤其是新解放区,“如无此项坚决措施,群众便不能区分国、共两党的优劣,便会动摇于两党之间,而不能坚决地援助我党”。[209]次年4月,国民政府修正公布《土地法》,详细阐明其土地政策,其政策核心在于两点:其一,强调农地以归农民自耕为原则,继续扶植自耕农,方式为中央政府通过土地银行贷款征购地主土地,由农民承领耕作;其二,照价收买私有土地,对私有逾额之土地、不在地主之土地及空地、荒地与短报地价之土地,均得由县市政府照价收买,但各附以条件,仍寓保护私权之意。[210]从这两点主要内容上看,新《土地法》并未超越抗战时期农地整理的范畴,依然是一个地道的改良政策。不仅如此,无论是中央政府贷款征购,还是地方县市政府照价收买,皆需雄厚的财政资金支持,正急于备战的国民政府自然无法做到。为解决资金不足问题,国民政府指示中国农民银行发行土地债券,用以补偿地主的土地价值。1946~1947年,中国农民银行共发行土地债券12.28亿元,[211]但由于中央银行对土地债券能否再抵押一直没有明确表态,又恰逢法币通货膨胀增速,地主普遍对土地债券有抵触心理。新《土地法》的推行阻力重重,土地债券虽发行量巨大,但实际投入使用的寥寥,以致此项政策在佃农与地主两方面都不讨好。

与此形成鲜明对比的是,1946年10月,中共公布《中国土地法大纲》,提出了“农民分土地,耕者有其田”、“国民党士兵分田废债”等土改口号,开始空前规模的土地与战争动员。[212]尽管在土改早期阶段部分解放区出现较“左”的现象,一部分工商业者、中农及地主的合法权益遭到侵害,但很快中共中央及时进行了调整,使土改回归到正确的轨道上来。[213]解放区土改的成功,引起了广泛的关注,1946年,中美农业技术合作团在对国统区农业经济状况进行考察后认为,“在中国,无土地的人民是一个社会问题”,政府应“采取适当步骤,将地主与佃农关系,加以改进或管制,并保障佃农购地计划的完成”[214]。1948年2月,马歇尔在美国众议院外交委员会上谈到援华问题时说,“我以为国民政府对于土地情形与农民问题,应有所动。在下层阶级中时常有一种感想,以为政府对于人民或他们的问题置之不理”[215]。美国舆论也认为,应将中国政府能否彻底解决农民土地问题,视为美国对华继续援助的条件。[216]

这些无疑都给国民政府形成了巨大的政治压力。在1947年9月举行的全国地政工作检讨会议上,蒋介石提到:“吾人应深刻反省,认清事实,必土地政策有确切之执行,斯国家建设方能奠不拔之基础。”[217]为应付解放区的土改运动影响,1948年2月地政部所属土地改革协会制定了一个《土地改革法案》,主张采取激进的改革措施如“全国耕地从即日起,一律归现耕农民所有”;“现在佃耕他人土地之农民,分年清偿地价,取得土地所有权,化佃农为自耕农”。[218]该协会理事长、著名地政专家萧铮指出:“我国当前土地问题之严重,已成为一切祸乱的根源和民族生死存亡的关键,而政府现行有关土地的政策与法令,并不足根本解决这个问题,如果不急求彻底而普遍的改革,实有非常可怖的后果”,“地主如再一定要保障既得利益,不肯走这条和平改革的路,恐终有一日,要保障生命安全亦不可能”。[219]然而即便情势如此,该法案在立法院仍然遭到多名立法委员的激烈反对,被认为无视人民所有权,有违宪与共产的嫌疑。[220]该法案在立法院讨论半年之久,至10月1日以“并付审查”不了了之。

其间,国民政府还曾于1946年10月、1947年4月针对被其侵占的解放区土地问题分别制定《绥靖区土地处理办法》与《修正绥靖区土地处理办法》,前者规定绥靖区内租额不得超过农产总额1/3,无主或地主逃亡的土地,由政府发行土地债券征收,由农民缴价承领耕种;后者扩大了政府征收土地的范围,强调“绥靖区内之农地,经非法分配者,应由县政府征收,其低价应依法估价,折合农产物由中国农民银行发行土地债券,给予合法所有人分年偿付”[221]。从内容上看,这两个办法与上述新《土地法》没有实质性区别,可以说都是在新《土地法》框架内针对具体问题的土地处理办法。

综观抗战胜利后国民政府一系列的土地改革措施,似乎并未改变战时的改良主义策略,国民党试图继续以扶植自耕农、限制地租等局部改良的方式因应中共解放区暴风骤雨式的土改,注定以失败而告终。“耕者有其田”,作为民生主义的主要内容,在“抗战建国”的大背景下,成为国民党及其领导的国民政府战时社会动员的政治许诺,在战时特定的历史条件下,曾发挥了一定的积极作用,但终因囿于局部改良的框架,未能触及地主土地制度而化为泡影。

【注释】

[1]孔宪钟:“中国农业金融问题的探讨”,载《浙江合作》第31期(1934年10月),第1页。

[2]杜严双:“浙江之农村金融”,载《申报月刊》第3卷第9号(1934年9月),第50页。

[3]张培刚、张之毅:《浙江省食粮之运销》,商务印书馆1940年版,第130页。

[4]章有义编:《中国近代农业史资料》 (第3辑),三联书店1957年版,第681页。

[5]徐慕韩: “山东省的农村经济概况”,载《国际贸易导报》第8卷第8号(1936年8月),第72页。

[6]陈赓雅:《西北视察记》(上),上海申报馆1936年印行,第151页。

[7]符致逵:“商业银行对于农村放款问题”,载《东方杂志》第32卷第22号(1935年11月),第14页。

[8]孔宪钟:“中国农业金融问题的探讨”,载《浙江合作》第31期(1934年10月),第2页。

[9]“陈光甫谈农村放款”,载中国人民银行上海分行金融研究室编:《上海商业储蓄银行史料》,第587页。

[10]符致逵:“商业银行对于农村放款问题”,载《东方杂志》第32卷第22号(1935年11月),第11页。

[11]符致逵:“商业银行对于农村放款问题”,载《东方杂志》第32卷第22号(1935年11月),第11页。

[12]“四年来银行资金流入农村鸟瞰”,载《银行周报》第20卷第29号(1936年7月),第9页。

[13]章有义编:《中国近代农业史资料》(第3辑),第178页。

[14]“沪银行界积极办理农村放款”,载《银行周报》第18卷第50号(1934年12月),第10页。

[15]“中华农业贷款银团成立”,载《银行周报》第19卷第6号(1935年2月),第1页。

[16]姚公振:《中国农业金融史》,中国文化服务社1947年版,第191页。

[17]吴承禧:“中国银行业的农业金融”,载《社会科学杂志》第6卷第3期(1935年9月),第478页。

[18]章有义编:《中国近代农业史资料》(第3辑),第184页。

[19]上海商业储蓄银行编:《农业贷款报告》,上海商业储蓄银行1935年印行,第6页。

[20]王益滔:“论商业银行之农村放款”,载《中华农学会报》第154期(1935年11月),第18页。

[21]秦孝仪: 《革命文献:抗战建国史料·粮政方面(四)》,中央文物供应社1988年版,第351页。

[22]章有义编:《中国近代农业史资料》(第3辑),第188页。

[23]农本局研究室:《中华民国二十八年农本局业务报告》,农本局研究室1940年印行,第1页。

[24]王益滔:“论商业银行之农村放款”,载《中华农学会报》第154期(1935年11月),第13页。

[25]章有义编:《中国近代农业史资料》(第3辑),第211页。

[26]江苏省农民银行总行编:《江苏省农民银行二十五年业务报告》,江苏省农民银行1937年印行,第18页。

[27]江苏省农民银行总行编:《江苏省农民银行办理农业仓库及合作事业概况》,江苏省农民银行1934年印行,第4页。

[28]江苏省农民银行总行编:《江苏省农民银行二十四年业务报告》,江苏省农民银行总行1936年印行,第16页。

[29]王益滔:“论商业银行之农村放款”,载《中华农学会报》第154期(1935年11月),第14、15页。

[30]江苏省农民银行总行编:《江苏省农民银行办理农业仓库及合作事业概况》,第9、14页。

[31]吴承禧: “中国银行业的农业金融”,载《社会科学杂志》第6卷第3期(1935年9月),第485页。

[32]侯哲葊:《农村运销合作社经营法》,中国合作学社1934年版,第19页。

[33]金伯铭:《银行实践》(上),商务印书馆1940年版,第219页。

[34]王益滔:“论商业银行之农村放款”,载《中华农学会报》第154期(1935年11月),第15页。

[35]“1934年上海银行农贷业务概况”,载中国人民银行上海分行金融研究室编:《上海商业储蓄银行史料》,第597页。

[36]“中国银行民国二十二年度之营业”,载中国银行总行、中国第二历史档案馆编:《中国银行行史资料汇编(1912~1949)》(三),第2104页。

[37]江苏省农民银行总行编:《江苏省农民银行二十五年业务报告》,第127页。

[38]上海商业储蓄银行编:《农业贷款报告》,第9页。

[39]“上海银行农业贷款合作部计划大纲”,载中国人民银行上海分行金融研究室编:《上海商业储蓄银行史料》,第594页。

[40]中国人民银行金融研究所编:《中国农民银行》,第136页。

[41]江苏省农民银行总行编:《江苏省农民银行二十五年业务报告》,第18页。

[42]上海商业储蓄银行编:《农业贷款报告》,第18页。

[43]江苏省农民银行总行编:《江苏省农民银行二十五年业务报告》,第19页。

[44]上海商业储蓄银行编:《农业贷款报告》,第5页。

[45]吴承禧:“中国银行业的农业金融”,载《社会科学杂志》第6卷第3期(1935年9月),第470页。

[46]实业部劳动年鉴编纂委员会:《民国二十一年中国劳动年鉴》 (《近代中国史料丛刊》三编594辑),台湾文海出版社1979年版,第46页。

[47]吴承禧:“中国银行业的农业金融”,载《社会科学杂志》第6卷第3期(1935年9月),第489页。

[48]吴承禧:“中国银行业的农业金融”,载《社会科学杂志》第6卷第3期(1935年9月),第567页。

[49]昂觉民:“我国农村放款制度鸟瞰”,载《社会经济月报》第1卷第7期(1934年7月),第125页。

[50]江苏省农民银行总行编:《江苏省农民银行历年放款之回顾及改进之计划》,江苏省农民银行1932年印行,第5~6页。

[51]寿勉成、郑厚博编著:《中国合作运动史》,正中书局1937年版,第130~132页。

[52]寿勉成、郑厚博编著:《中国合作运动史》,第128~129页。

[53]冯和法:《中国农村经济资料续编》(下),黎明书局1935年版,第791页。

[54]冯和法:《中国农村经济资料续编》(下),第791页。

[55]实业部中央农业实验所:“各省农村金融调查”,载《农情报告》第2卷第11期(1934年11月),第108页。

[56]章有义编:《中国近代农业史资料》(第3辑),第681页。

[57]实业部中央农业实验所:“各省农村金融调查”,载《农情报告》第2卷第11期(1934年11月),第109页。

[58]章有义编:《中国近代农业史资料》(第3辑),第207页。

[59]中国人民银行金融研究所编:《中国农民银行》,第33~34页。

[60]“农本局组织规程”,载朱翊新:《农事文件》,世界书局1946年版,第6页。

[61]“农本局筹办合作金库”,载《银行周报》第21卷第7期(1937年2月),第3页。

[62]朱斯煌:《民国经济史》,第109页。

[63]张德粹:“我国政府与农业合作”,载《中农月刊》第4卷第2期(1943年2月),第14页。

[64]朱斯煌:《民国经济史》,第109页。

[65]朱斯煌:《民国经济史》,第109页。

[66]中国人民银行金融研究所编:《中国农民银行》,第3页。

[67]章有义编:《中国近代农业史资料》(第3辑),第221页。

[68]杨汝南:《河北省二十六县五十一村农地概况调查》,北平大学农学院农业经济系1936年印行,第11页。

[69]王益滔:“论商业银行之农村放款”,载《中华农学会报》第154期(1935年11月),第21页。

[70]金城银行总经理处天津调查分部编:《山东棉业调查报告》,金城银行总经理处天津调查分部1936年印行,第195页。

[71]陕西棉产改进所编:《山西棉产改进所推行合作事业报告》,陕西棉产改进所1936年印行,第4页。

[72]邹枋:“进展中之陕甘合作事业”,载《实业部月刊》第1卷第7期(1936年10月),第113、115页。

[73]江西省农村合作委员会编:《民国二十六年江西省农业合作事业概况》,江西省农村合作委员会1938年印行,第7~12页。

[74]江苏省建设厅编: 《江苏省合作事业概况》,江苏省建设厅1934年印行,第13页。

[75]童玉民:《合作概论》,中华书局1938年版,第137页。

[76]如在河北定县,合作社的经理权大都为村中之富农或村中有最大势力之人所掌管,银行对合作社的低息贷款,往往被这些人冒名借去,转以高利贷方式贷给农民。既有资料显示,这种现象并非河北定县所独见,陕西、河南、四川、江苏等地皆有类似情形出现。参见章有义编: 《中国近代农业史资料》 (第3辑),第190~192页;符致逵:“商业银行对于农村放款问题”,载《东方杂志》第32卷第22号(1935年11月),第16页。

[77]冯和法:《中国农村经济资料续编》(下),第795页。

[78]杨捷之:“中国农业仓库的兴起及其评价” (续),《中国经济》第3卷第10期(1935年10月),第15页。

[79]吴济生:《新都见闻录》,上海光明书局1940年版,第118页。

[80]陈赓雅:《西北视察记》(下),甘肃人民出版社2002年版,第306页。

[81]陶润金:“农业仓库推进过程中之检查问题”,载《农行月刊》第2卷第5期(1935年5月),第58页。

[82]“各省市合作社借款及贷款利率”,载《农情报告》第3卷第2期(1935年2月),第26页;吴承禧:“民国二十三年度的中国银行界”,载《东方杂志》第32卷第2号(1935年1月),第40页。

[83]巫宝三:“华洋义赈救灾总会办理河北省农村信用合作社放款之考察”,载巫宝三:《经济问题与经济思想史论文集》,山西经济出版社1995年版,第37页。(https://www.xing528.com)

[84]东流:“‘资金归农’的检讨”,载《现代评坛》第1卷第22期(1936年8月),第31页。

[85]章有义编:《中国近代农业史资料》(第3辑),第225页。

[86]孙晓村:“中国农业金融的考察”,载《正论》第1卷第1期(1934年11月),第23页。

[87]如在江苏江宁县,约有六成的农贷是用于偿还旧债的,华洋义赈会在河北的放款,24%被用来还债,其他各地以新贷还旧债的现象也并不鲜见。参见昂觉民:“我国农村放款制度鸟瞰”(上),载《社会经济月报》第1卷第6期(1934年6月),第129页;巫宝三:“华洋义赈救灾总会办理河北省农村信用合作社放款之考察”,载巫宝三:《经济问题与经济思想史论文集》,第33页。

[88]土地委员会编:《全国土地调查报告纲要》,土地委员会1937年印行,第52页。

[89]李景汉:“定县农村借贷调查”,载《中国农村》第1卷第6期(1935年3月),第79页。

[90]“二十四年度中国银行报告”,载中国银行总行、中国第二历史档案馆编:《中国银行行史资料汇编(1912~1949)》(三),第2200页。

[91]时事问题研究会编:《抗战中的中国经济》,中国现代史资料编辑委员会1957年印行,第30~31页。

[92]如1937年全国稻谷与小麦总产量分别为9.8亿担和14.5亿担,至1941年这两种主要农作物的总产量分别跌至6.8亿担和2.4亿担。参见:“历年全国各地稻谷、麦产量估计”,载中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》[第5辑第2编·财政经济(八)],第336、340页。

[93]“为实施粮食管理告川省同胞书”,载秦孝仪主编: 《抗战建国史料——粮政方面(一)》(《革命文献》第110辑),中央文物供应社1987年版,第116页。

[94]顾翊群:“田赋征实之原因及其经过”,载秦孝仪主编: 《抗战建国史料——田赋征实(一)》(《革命文献》第114辑),中央文物供应社1987年版,第60~61页。

[95]以重庆为例,该地平均米价1937年为7.31元每担,之后一路高涨,至1941年每担米价已攀至128.33元,1943年继续更涨至605.19元,膨胀了80多倍。其他贵阳、昆明、桂林等地米麦价格亦出现不同程度的增长,增幅多在10倍~20倍之间。参见许道夫:《中国近代农业生产及贸易统计资料》,上海人民出版社1983年版,第103、105页。

[96]罗醒魂:“农地问题之严重性及其解决”,载《人与地》第3卷第7~8期合刊(1943年8月),第23页。

[97]赵启祥:“抗战以来西南各省地价变动之分析”,载《人与地》第1卷第7期(1941年4月),第138页。

[98]郭汉鸣:《四川租佃问题》,商务印书馆1944年版,第19页。

[99]王红曼:《四联总处与战时西南地区经济》,复旦大学出版社2011年版,第130页。

[100]严中平:《中国近代经济史统计资料选辑》,第319页。

[101]中国农民银行四川省农村经济调查委员会:“万县农村经济调查初步报告”,载《中农月刊》第2卷第8期(1941年8月),第56页。

[102]张锡昌:《战时的中国经济》,科学书店1943年版,第111页。

[103]《大公报》1943年1月26日。

[104]聂常庆:“战时中国土地利用问题”,载《人与地》第3卷第2~3期合刊(1943年3月),第20页。

[105]中央农业实验所:《三年来之农情报告概况》,中央农业实验所1941年印行,第8页。

[106]吴文晖:《中国土地问题及其对策》,商务印书馆1943年版,第263~264页。

[107]聂常庆:“战时中国土地利用问题”,载《人与地》第3卷第2~3期合刊(1943年3月),第20页。

[108]陈泽生:“农村经济的现状与前瞻”,载沈志远编:《中国经济现状与对策》,峨嵋出版社1944年版,第29页。

[109]解树民:“中国经济发展的前提”,载《经济周报》第2卷第1期(1940年11月),第13页。

[110]金德群:《中国国民党土地政策研究》,海洋出版社1991年版,第281页。

[111]何宜武:“地力动员之两大问题”,载《人与地》第3卷第6期(1943年6月),第29页。

[112]“战时土地政策草案”,载周开庆编: 《经济问题资料汇编》,台湾华文书局1951年版,第359~360页。

[113]朱子爽:《中国国民党土地政策》,国民图书出版社1943年版,第57页。

[114]黄通:“土地金融业务之展望”,载《农贷消息》第6卷第2期(1942年2月),第30页。

[115]萧铮:《中华地政史》,台湾商务印书馆1984年版,第305页。

[116]“蒋介石在第三次全国财政会议开闭幕式上所作训词”,载中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》[第5辑第2编·财政经济(一)],第613~614页。

[117]萧铮:《中华地政史》,第303页。

[118]“战时土地政策实施纲要”,载中国第二历史档案馆编: 《中华民国史档案资料汇编》[第5辑第2编·财政经济(八)],第184~185页。

[119]“五届九中全会通过设置地政署决议”,载中国第二历史档案馆编: 《国民党政府政治制度档案史料选编》(上),安徽教育出版社1994年版,第251页。

[120]“国家总动员法”,载《立法院公报》第119期(1942年3月),第65页。

[121]中国人民银行金融研究所编:《中国农民银行》,第165页。

[122]黄通:《土地金融问题》,商务印书馆1942年版,第48页。

[123]中国人民银行金融研究所编:《中国农民银行》,第165页。

[124]“中农银行设立土地金融处”,载《银行周报》第25卷第23号(1941年6月),第1页。

[125]“中国农民银行兼办土地金融业务条例”,载中国第二历史档案馆编: 《中华民国史档案资料汇编》[第5辑第2编·财政经济(三)],第576页。

[126]“土地金融处已成立”,载《申报》1941年10月20日,第7版。

[127]“顾翊群为附送中国农民银行办理土地金融各项规则呈”,载中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》 [第5辑第2编·财政经济(三)],第581~590页。

[128]“土地行政与土地金融联系办法”,载《地政通讯》第2期(1942年12月),第23页。

[129]何宜武:“地力动员之两大问题”,载《人与地》第3卷第6期(1943年6月),第29页。

[130]黄通:“土地金融政策实施的状况”,载《中央周刊》第10卷第11期(1948年3月),第406页。

[131]“战时土地政策实施纲要”,载中国第二历史档案馆编: 《中华民国史档案资料汇编》[第5辑第2编·财政经济(八)],第184~185页。

[132]洪瑞坚:“土地金融业务的检讨”,载《中农月刊》第5卷第11期(1944年11月),第2页。

[133]黄石华:“扶植自耕农的理论与实际”,载《人与地》第3卷第7~8期合刊(1943年8月),第29页。

[134]黄通:“一年来之土地金融”,载《地政通讯》第3卷第4期(1948年1月),第14页。

[135]李挚宾:“北碚扶植自耕农示范区鸟瞰”,载《人与地》第3卷第7~8期合刊(1943年8月),第47页。

[136]魏宝珪:“湟惠渠灌溉区之扶植自耕农”,载《人与地》第3卷第7~8期合刊(1943年8月),第62页。

[137]魏宝珪:“湟惠渠灌溉区之扶植自耕农”,载《人与地》第3卷第7~8期合刊(1943年8月),第65页。

[138]“扶植自耕农之概况”,载《地政通讯》第3期(1943年9月),第23页。

[139]甘肃省政府编:《甘肃省试办扶植自耕农初步成效报告》,甘肃省政府1946年印行,第5页。

[140]福建省地政局: 《龙岩县扶植自耕农纪实》,福建省地政局1947年印行,第12、17页。

[141]潘信中:“扶植自耕农在鄂西”,载《人与地》第3卷第7~8期合刊(1943年8月),第55页。

[142]王乃式:“陕西省扶植自耕农问题”,载《人与地》第3卷第9期(1943年9月),第40页。

[143]“中国农民银行1944年度业务报告书”,载中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》[第5辑第2编·财政经济(三)],第617页。

[144]“中国农民银行1945年度业务报告书”,载中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》[第5辑第2编·财政经济(三)],第659页。

[145]朱敏政:“中国之土地金融”,载《西康经济季刊》第9期(1944年9月),第77页。

[146]“北碚扶植自耕农示范区纪实(三)”,载《地政通讯》第21期(1947年10月),第32页。

[147]“北碚扶植自耕农示范区纪实(三)”,载《地政通讯》第21期(1947年10月),第32页。

[148]福建省地政局:《龙岩县扶植自耕农纪实》,第24页。

[149]“国民政府主计部关于战时农村租佃关系状况的调查统计”,载中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》[第5辑第2编·财政经济(八)],第214页。

[150]“国民政府地政学会编中国扶植自耕农概况”,载中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》[第5辑第2编·财政经济(八)],第212页。

[151]所谓“二五减租”,即按照农业收获实物农民与地主各半的原则基础上,将地主所得再减去25%,如此计算,50%×75%的结果是37.5%,即是地主应得的地租额。

[152]成汉昌:《中国土地制度与土地改革》,档案出版社1994年版,第265页。

[153]王慰祖:“近年来推行扶植自耕农保障佃农工作之检讨”,载《地政通讯》第21期(1947年10月),第7页。

[154]“二五减租调查报告”,载《地政通讯》第18期(1947年7月),第27页。

[155]“国民政府农林部关于浙赣鄂三省租佃制度及推行二五减租情形的调查报告”,载中国第二历史档案馆编: 《中华民国史档案资料汇编》 [第5辑第3编·财政经济(六)],江苏古籍出版社2000年版,第114页。

[156]“二五减租调查报告”,载《地政通讯》第18期(1947年7月),第20页。

[157]“川省保障佃农”,载《人与地》第2卷第7期(1942年7月),第32页。

[158]金德群:《中国国民党土地政策研究》,第255页。

[159]金德群:《中国国民党土地政策研究》,第258页。

[160]严中平:《中国近代经济史统计资料选辑》,第285页。

[161]鲍德澂:“土地重划之目的与方法”,载《服务月刊》第6卷第4~5期合刊(1942年5月),第112页。

[162]土地委员会编:“全国土地调查报告纲要(1937年)”,载李文海编:《民国时期社会调查丛编·乡村经济卷》(下),福建教育出版社2009年版,第378页。

[163]“北碚扶植自耕农示范区纪实”,载《人与地》第20期(1947年9月),第21页。

[164]朱敏政:“中国之土地金融”,载《西康经济季刊》第9期(1944年9月),第78页。

[165]“中国农民银行1945年度业务报告书”,载中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》[第5辑第2编·财政经济(三)],第658页。

[166]梁漱溟:《乡村建设理论》,上海人民出版社2011年版,第362页。

[167]“非常时期难民移垦规则”,载《经济部公报》第1卷第19期(1938年11月),第837~840页。

[168]“非常时期难民移垦条例”,载《中央银行月报》第8卷第8号(1939年8月),第1036~1039页。

[169]“农林部垦务总局组织条例”,载《立法院公报》第112期(1941年2月),第59页。

[170]“中国农民银行1945年度业务报告书”(1946年2月),载中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》[第5辑第2编·财政经济(三)],第659页。

[171]姚光虞:“三年来本部直辖垦区业务状况”,载《垦讯》第3期(1944年2月),第13页。

[172]姚光虞:“三年来本部直辖垦区业务状况”,载《垦讯》第3期(1944年2月),第7页。

[173]江西省垦务处编:《江西省垦务概况》,江西省垦务处1943年印行,第7页。

[174]“秦柳方关于抗战中的后方垦殖事业调查报告” (1942年11月30日),载中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》[第5辑第2编·财政经济(八)],第224页。

[175]中国人民银行金融研究所编:《中国农民银行》,第168页。

[176]姚光虞:“三年来本部直辖垦区业务状况”,载《垦讯》第3期(1944年2月),第13页。

[177]其中包括表4-4中未统计的四川雷马屏峨垦区数据以及其他垦区各年未统计数据在内。参见李顺卿:“中国垦殖政策及实施概况”,载《垦讯》第3期(1944年2月),第3页。

[178]“农林部关于粮食增产计划及实施状况有关文件”(1941年2月27日),载中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》[第5辑第2编·财政经济(八)],第23页。

[179]侯德础:“试论抗战时期四川农业的艰难发展”,载《四川师范大学学报》1987年第6期,第84页。

[180]“农林部关于粮食增产计划及实施状况有关文件”(1941年2月27日),载中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》[第5辑第2编·财政经济(八)],第22页。

[181]“陕西农业改进所关于陕棉改良的报告” (1940年9月),载中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》[第5辑第2编·财政经济(八)],第263页。

[182]农林部农业推广委员会编:《农林部农业推广委员会业务概况》,农林部农业推广委员会1948年印行,第9页。

[183]农林部中央农业实验所编:《抗战以来农林部中央农业实验所植物病虫害系工作概况》,农林部中央农业实验所1942年印行,第37页。

[184]四川省农业改进所编:《四川省农业改进所病虫防治督导团三十二年年报》,四川省农业改进所1944年印行,第18页。

[185]主计部统计局编:《中华民国统计年鉴》,主计部统计局1948年印行,第81页。

[186]“中国农民银行1945年度业务报告书”(1946年2月),载中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》[第5辑第2编·财政经济(三)],第653页。

[187]其中,导淮委员会为皖北、四川(扬子江以南各支流流域)、贵州(扬子江流域)以及湘南;黄河水利委员会为河南、陕西、甘肃、绥远、宁夏与青海;扬子江水利委员会为湖南、四川(扬子江及扬子江以北各支流流域)与西康;华北水利委员会为江西、皖南、浙东与福建;珠江水利局为广东、广西、贵州(非扬子江流域);江汉工程局为湖北、河南(汉水流域)、陕西(汉水流域),此外,尚有金沙江工程处负责整理金沙江水道工程;水利示范工程处,主办各种水力机械高地灌溉及小型水利工程。参见:“水利委员会关于战时水利建设概况报告”(1943年7月),载中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》[第5辑第2编·财政经济(八)],第443页。

[188]“中国农民银行1945年度业务报告书”(1946年2月),载中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》[第5辑第2编·财政经济(三)],第613、653页。

[189]侯德础:“试论抗战时期四川农业的艰难发展”,载《四川师范大学学报》1987年第6期,第84页。

[190]“中国农民银行1945年度业务报告书”(1946年2月),载中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》[第5辑第2编·财政经济(三)],第616、654页。

[191]彭通湖:《四川近代经济史》,西南财经大学出版社2000年版,第444页。

[192]黄泓:“抗战时期国民党开发西南农业的历史考察”,载重庆市档案馆主编:《抗战时期国民党政府开发西南历史考察》,重庆出版社1989年版,第67页。

[193]“国民政府陕西省政府关于强迫农民利用冬季闲田植棉的代电”(1943年5月15日),载中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》[第5辑第2编·财政经济(八)],第30页。

[194]主计部统计局编:《中华民国统计年鉴》,第81页。

[195]农林部农业推广委员会编:《农林部农业推广委员会业务概况》,第7页。

[196]1937年的统计数字包括江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、四川、河北、山东、山西、河南、陕西、甘肃、青海、福建、广东、广西、云南、贵州、察哈尔、绥远、宁夏等22省,1938~1945年统计包括15省,即上列22省除去江苏、安徽、河北、山东、山西、察哈尔、绥远7省。参见主计部统计局编:《中华民国统计年鉴》,第75~76页。

[197]主计部统计局编:《中华民国统计年鉴》,第70页。

[198]《国民政府地政学会编中国扶植自耕农概况》 (1945年),载中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》 [第5辑第2编·财政经济(八)],第209~211页;主计部统计局编:《中华民国统计年鉴》,第211页。

[199]李敬斋:“全国地政检讨会议开幕词”,载《地政通讯》第22期(1947年11月),第4页。

[200]胡今:“当前农村经济问题的严重性”,载《新中华》第6期(1947年3月),第5页。

[201]黄醒:“略论农家生活”,载《群众》第9卷第10期(1944年5月),第412页。

[202]武汉日报年鉴编辑委员会编:《武汉日报年鉴》,武汉日报社1947年印行,第94页。

[203]甘肃省政府编:《甘肃省农业概况估计》,甘肃省政府1945年印行,第13页。

[204]“国民政府主计部关于战时农村租佃关系状况的调查统计” (1948年6月),载中国第二历史档案馆编: 《中华民国史档案资料汇编》 [第5辑第2编·财政经济(八)],第214页。

[205]叶民:“抗战期中大后方的租佃问题”,载《群众》第10卷第10~11期合刊(1945年6月),第390页。

[206]朱曙:“扶植自耕农的实施”,载《人与地》第3卷第7~8期合刊(1943年8月),第16页。

[207]叶倍振:“谈扶植自耕农”,载《人与地》第3卷第7~8期合刊(1943年8月),第13页。

[208]“蒋主席对于二五减租指示两项转饬知照令”,载中国第二历史档案馆藏档,转引自金德群:《中国国民党土地政策研究》,第308~309页。

[209]“中共中央关于1946年解放区工作方针的指示” (1945年12月15日),载《中国的土地改革》编辑部编:《中国土地改革史料选编》,国防大学出版社1988年版,第232~233页。

[210]“土地法及土地施行法全文”,载《财政评论》第15卷第1期(1946年7月),第139~151页。

[211]中国人民银行金融研究所编:《中国农民银行》,第168页。

[212]中央档案馆编:《中共中央文件选集》(第16册),中共中央党校出版社1991年版,第548页。

[213]“关于目前党的政策中的几个重要问题”(1948年1月18日),载《毛泽东选集》(第4卷),人民出版社1991年版,第57页。

[214]中美农业技术合作团编:《中美农业技术合作团报告书》,中美农业技术合作团1946年印行,第27页。

[215]屏:“土地改革的呼声——国内外舆论集锦”,载《土地改革》第1卷第2期(1948年4月),第20页。

[216]萧铮:《土地改革五十年》,中国地政研究所1980年版,第288页。

[217]“全国地政检讨会议专辑(上)”,载《地政通讯》第22期(1947年12月),第5页。

[218]萧铮:《土地改革五十年》,第286页。

[219]萧铮:《土地改革五十年》,第294页。

[220]何超航:“农地改革法案立法院舌战记”,载《土地改革》第1卷第12~13期(1948年10月),第29~33页。

[221]“绥靖区土地处理办法”,载《中农月刊》第8卷第1期(1947年1月),第68~69页;“解释绥靖区土地处理办法第四五两条与修正第七条疑义”,载《地政通讯》第22期(1947年12月),第35页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。