那么,银行业的农贷业务是否解决了农村的实际问题呢?事实上并非如此。如果答案是否定的,那么接下来的问题是,什么原因导致了银行农贷虽然获得了发展,却未能解决农村的实际问题。

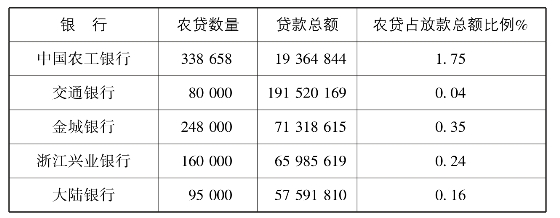

首先,银行农贷业务的开展,并不意味着农村就得到了大规模资金支持,因为这些农贷的规模之小,根本无法满足农村对资金的需求。我们以表4-2中的农贷占比统计来观察银行农贷的规模:

表4-2 各主要银行农贷占放款总额比例统计(1934)

(续表)

资料来源:吴承禧:“中国银行业的农业金融”,载《社会科学杂志》第6卷第1期(1935年1月),第490页。

从以上几个主要银行办理农贷的情况来看,即便是专门从事农村金融业务的中国农民银行,农贷也仅占其贷款总额的17.77%,未超过1/5。其次为积极倡导救济农村并较早开展农贷业务的上海银行和中国农工银行,也仅有2.84%和1.75%的贷款给予农村,其他银行办理的农贷数额竟皆未超过贷款总量的1%!中国农工银行1929年即开始与浙江省建设厅合作办理农贷,但至1935年前后,农贷范围始终集中在杭、嘉、湖一带,放款数量,也没有显著增长,始终在30万元上下徘徊,业务进展十分缓慢。[46]根据对上海28家主要银行业务统计,1933年这些银行的放款总额为2.2亿元,有价证券的投资2.7亿元,在如此庞大的数额中,农贷资金却仅有区区600万元,占放款及有价证券总额的1.22%。[47]从中可见农贷在银行资金运用中的地位十分微小。

其次,农贷利率较低,不能予以银行高收益,且时时有亏折的危险,是银行对农贷积极性不高的主要原因。根据吴承禧先生的研究,银行业吸收各种社会存款的平均月利在6厘5左右,如果加上管理、呆坏账、准备金等各种成本,当在8厘5上下,也就是说,如果银行农贷利率低于8厘5,则必定亏折。[48]由此可见这一时期银行业将农贷利率保持在8厘至1分之间,是冒着巨大的资金风险的。而与此同时,银行业在政府公债上的投资,普遍的能够获得1分5的利润,且公债投机与农贷业务不同,所耗费管理成本十分微小,“其利得之优厚,办理之简便,较之农贷,真不可同日而语”。况且,农贷的周期较长,普遍为1年,甚至有2~3年的,至少亦需6个月,[49]资金周转率较低;资金安全性方面,银行也有顾虑,尽管放款时一般要求以农产品抵押,但我国农民“向受天时之支配,若风雨失调,收获量必减,势必无力偿还”,“若待诸来年,故周转既迟,还款期亦难预定”,[50]还是具有一定的风险的。作为银行来说,出于利润最大化的考虑,自然更愿意把资金投向周转速度快、利润率较高的公债投机市场。

再次,从合作社与农民的关系上看银行农贷的实际作用。如前所述,合作社在银行与农户之间扮演了重要的中介角色,发挥着连接两者的桥梁作用,是农贷活动中关键的一环。合作社与农民之间的关系,是了解银行农贷作用的重要参考。合作社的地域分布是反映农贷流向的重要指标,农贷流向是否均衡,一定程度上可以说明银行农贷活动是以扶助农村金融为目的还是以追逐利润为能事。参见表4-3:

表4-3 冀鲁苏浙四省合作社数量及占全国总量比例统计(1931~1935)

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

资料来源:寿勉成、郑厚博编著:《中国合作运动史》,正中书局1937年版,第133页。指数部分系作者根据表中统计数字计算所得。

从上表反映的历年合作社的变化情况看,首先可以确认的是全国合作社数量自从合作运动开展尤其是1933年农村复兴运动之后,增长速度很快,从1931年的仅2769个增长至1935年的26 224个,扩大了9倍多。但如果从合作社的分布地域观察,冀、鲁、苏、浙四个省份创设合作社较多,在全国范围的农村合作运动开展之前占据了96%以上的份额。随着合作运动在全国的开展,所占比例逐年下降,但尽管如此,1935年四省所拥有的合作社数量仍然占全国总数的六成之多。尽管在这期间,安徽、陕西、江西等省的合作社发展也十分迅速,并在排名上一度领先,[51]但从总体上看,冀、鲁、苏、浙四省一直是合作社比较集中的地区。其余二十多个省份则分摊了剩余不足一半的占比,有的省份如绥远仅为0.21%、甘肃0.12%等,[52]可谓是银行农贷不愿光顾的地区。即使是在同一省内,在不同的县域,合作社分布也是极不均衡的。以合作社较为发达的江、浙两省为例,江苏的合作社大部分集中于丹阳、高淳、肃县;嘉兴、崇德、杭县、德清等县则占据了浙江合作社的大半以上。[53]合作社的地域分布状况,与前述银行农贷资金的分布情况是大致相吻合的,合作社在地域分布上的失衡,恰恰是银行以自身利益为中心,在农贷资金投向上有所选择的结果,同时也说明了银行资金流向农村的主观目的在于获取放款利润,而非扶助农村金融,从这个意义上看,银行农贷与农民的关系是十分淡薄的。

这种淡薄的关系,从社员与总人口的比例上亦可窥其一斑,这里就以苏、浙、冀三省为例:江苏全省合作社员为38 280人,全省人口总数为3400万人,两者相比,社员仅为1‰强,若以户数比较,与合作社有关系的农户仅占全部农户数的6‰弱;在浙江,人口总数中社员仅占0.57‰,2.6‰的农户与合作社建有合作关系;在河北,社员比例为0.8‰,户数比例为5‰,[54]可见无论从人口比例还是户数比例上,合作社在农村社会中的地位与影响都是“微渺的”,这也间接证明了银行农贷与农户之间关系的疏远。

最后,我们还可以从农民的借贷途径中,考察银行农贷究竟占据着怎样的地位。1934年,国民政府实业部中央农业试验所曾经做过一个涵盖22省871县的农村金融调查,在农民“借款来源”一项中,地主占24.2%,富农占18.4%,商人占25%,三者合计,已经占农民借款来源的近70%,而这三类借款几乎全是以高利贷的形式存在的。除此之外,依次是商店13.1%,典当8.8%,钱庄5.5%,合作社2.6%,银行农贷所占比例最少,为2.4%。从具体省份看,合作社最为发达的河北,银行与合作社的农贷加在一起才15.2%,至于绥远、河南、四川、湖北等省,仅为3%~10%不等。[55]从这个统计可以推断,银行农贷对农民资金需求而言可谓是微不足道,正由于银行信贷在农村的缺位,农民不得不依靠私人关系的高利贷或通过向典当、钱庄等传统商业组织借贷的方式满足自身对资金的需求,“近来农村破产,农民弃田失业,大多负债难偿,信用借贷,几近绝迹,于是高利贷、典当业之经营,乃普遍及于各地,而握农村金融之枢纽”[56]。再从农民借贷利率上看,根据中央农业实验所的调查,在所有调查样本中,年利1分至2分之间的占9.4%,2分至3分之间的占36.2%,3分至4分之间的占30.3%,4分至5分之间的占11.2%,5分以上的占12.9%,3分以上的高利贷占了半数还多。[57]

看起来如火如荼的银行农贷活动,实际效果却如此不堪,若总结其根本原因,约有以下数端:

首先,政府管理制度的混乱是银行农贷成效低下的重要因素。管理的混乱缘于管理机构的繁杂。国民政府有关农村金融的指导机构,较早的如1928年陈果夫、王世颖等人倡导成立的中国合作学社,旨在研究、宣传农村合作运动与农业金融。进入1930年代,在农村复兴运动的推动下,先后又有农村复兴委员会以及上海、江苏、浙江等省合作社指导员养成所,参与农村合作金融的设计与组织。[58]1935年2月,豫鄂皖赣四省农民银行改组为中国农民银行,从地方性银行演变为“法定的中央农业金融机关”,成为专门从事农业金融业务的政策性银行。[59]1936年秋,又专门成立农本局,“以调整农业产品,流通农业资金,藉谋全国农村之发达为宗旨”[60],同年12月,由农本局主持,在中央、省、县三级设置“农业金库”,主持农村合作贷款事宜。[61]至1937年7月,全国性农业金融机关160余家,省级农业金融机关30余家,县级农业金融机关900余家,[62]这些组织机构重叠,性质多样,“有政府设立之金融机关,有私人银行,有慈善团体,有乡村建设机关及学术研究机关等”[63],“上下固不能成为行政系统,相互之间亦无分工合作之联系”[64]。这一时期农业金融管理之混乱,诚如朱斯煌所总结的:“抗战以前,我国农业经济组织落后,农业金融制度,未臻完善,加之该时政府原无一定农业金融方针,设置农业金融机构又缺乏整个统筹计划,是以上层机构重复繁乱,中枢农业金融机关无以统制,下层组织基础未定,全国农业金融网亦不易构成,致使行政之措施纠纷难行,业务之经营阻碍繁多。”[65]

农业金融管理混乱至此,农贷工作实效可想而知。纵观1930年代国民政府的农贷工作,既缺乏对农贷活动的切实资金支持,又缺乏对商业银行农贷行为的规范与引导。在资金支持方面,除了在1933年豫鄂皖赣四省农民银行成立时于鸦片税项下拨款250万元、1936年农本局成立时财政部拨款3000万元作为注册资本外,[66]未再见政府财政在农贷方面的投入,况且这些注册资本并不是流动资金,是无法直接转换为农贷资金的。因此1930年代农村合作运动中的农贷资金,实际上绝大部分是由银行业供给的。尽管1935年以后国民政府通过注资改组等方式对中国、交通等商业银行的控制有所加强,但由于缺乏完善的金融监管体系与央行制度,国民政府无法实现对银行农贷的有效规范与引导。商业银行的农贷活动完全是在自愿、自主的基础上开展的。商业银行的逐利性质决定了农贷在规模大小、利率高低、管理模式、资金流向等方面的安排必然以降低贷款成本、保证银行利润为前提,因此往往不能实际满足贫困农户,尤其是相对落后地区农户对银行资金的期待。财政资金支持以及银行农贷规范引导的缺位,使银行农贷在农村经济中的作用大打折扣。

其次,以合作社、农业仓库等社会机关团体为居间的间接放贷方式,固然提高了银行农贷资金的安全性,但同时也使大量农贷资金被地主、富户甚或乡间土豪恶霸所把持,贫农并未真正得到实惠。以合作社为例,由于在土地及股金等方面设置了入社条件,如河北定县所办各类合作社,每股须摊7斗粮食,中国银行与民生银行在山东菏泽组建的农村互助社,要求自有土地10亩以上的农户方能加入,[67]贫困农户很少有具备入社的资格。那么合作社是由哪些人组成的呢?下面的调查数据给出了有力的证明:根据北平大学农业经济系与华北棉产改进社对河北农村经济的调查,1935年该省每个农民平均拥有土地数量仅4.96亩,[68]而省内各棉花合作社的社员平均每人经营棉田28.4亩,若按该省每个社员经营棉田面积占土地总数的平均四成计算,合作社社员每人拥有土地在70亩以上。[69]除了在土地资产上有所限制之外,还有合作社要求农民必须缴纳一定数量的合作股金才能入社。如山东美棉运销合作社在该社章程中规定,凡申请入社农民,须认缴至少1股,每股国币5元,入社时一次缴清;[70]陕西各棉业合作社入股至少认缴股金1元,亦有2元甚或3元以上的;[71]甘肃省所设农村合作社入股股金也普遍为2元;[72]较高者如江西安义县农业合作社平均每股27元多,其他区县合作社亦多在3~5元不等;[73]江苏丹阳迂里渔业合作社每股股金10元,[74]1935年10月江苏省建设厅公布《江苏省合作社股金之缴纳及运用办法》,规定凡入社社员必须缴纳股金,每股最少2元,最多50元。[75]可见,拥有一定数量的土地,或缴纳一定数量的股金,成为加入合作社获得银行农贷资金支持的门槛,对于还在温饱线上挣扎的贫农而言,每年衣食农作尚需借贷,土地数量自不必论,财力上也难有余力支付入社股金。由此反观合作社员的经济地位,可知绝非一般贫困农户,财力应在普通农户之上,即使不是地主,至少也应是农村中较为富庶的农户,甚或在江苏、河南、陕西、四川等地部分农村,土豪劣绅以合作社之名把持银行农贷的现象屡有出现。[76]

在地主、富户的把持下,大部分农贷资金贷给了合作社的社员,真正迫切需要资金的贫困农户只能望贷兴叹。农贷资金与贫困农户关系的淡薄可以从江苏省农民银行1932年有关农村信用合作社的借款统计中一窥端倪:借款额在50元以下的贫困农户在人数上占全部借款人的74%,但他们却仅获得全部农贷资金的33%,而那些借款额在50元以上200以下的地主、富户获得了全部农贷资金的56%。[77]同样的现象也出现在农业仓库的抵押放款中。据1935年杨捷之对江苏无锡、吴江、句容三县农业仓库的调查,借款1~10元者96户,占农户总数43.8%,借款仅639.7元,户均6.66元,占放款总数4824.7元的13.2%,而借款81~90元者虽仅9户,占农户总数的9%,贷款却达834元,占放款总数的17%,户均92.67元,是前者的近14倍。[78]在一些地方,合作社、农业仓库等农村金融机构甚至成为地主、富户骗取农贷资金转作高利贷或从事农产品投机贸易的工具,“负调剂农村责任的农民银行农村放款,原本利息只有七八厘,当然使农民感到轻松不少,不过所苦的是仍须经过大大小小土豪劣绅几层盘剥之手,到着真正农民的手里,实际上仍是三分钱的高利贷”[79],又如“银行贷款,赤贫小农难以直接,往往辗转贷得,一转手间,利率已无形增高”[80];“仓库开办之初,业务尚无把握,为维持开支起见,不得不承揽商货,以资挹注”[81]。种种记载表明,地主、富户把持下的银行农贷资金,与贫困农户愈行渐远。

最后,尽管银行农贷相对于其他性质的贷款,利率已经很低,濒临资金成本控制的底线,但对处于破产边缘的贫困农户,依然无法负担。如前所述,银行发放给合作社、农业仓库等各类机关团体的农贷,利率大多在8厘至1分之间,一般情况下,合作社与农业仓库都会在此基础上有所提高,所以农民从合作社或农业仓库获得的贷款利率大多在1分以上,[82]如河北省各合作社的农贷放款,月息在1分1厘到1分3厘之间的占总金额的76%,最高有可达2分的,[83]其他如江苏省合作社放款的利率最低为月息1分,浙江的为1分2厘至1分5厘,豫、鄂、皖、赣四省为1分2厘,广西则为1分5厘。[84]虽然不少把持合作社的地主、富户在把农贷资金以高利贷的形式转贷给农民时,月息甚至抬高到2分5厘至3分,[85]但整体上看,银行农贷的利率与传统的高利贷动辄3分甚至4分、5分的利率,还是低了不少。

尽管如此,依然超过了农民能够承受的限度。据金陵大学对全国各省两千多户农家的调查,发现农民对农业土地的投资,“全部平均的结果,每元所得到的利率,不过年利9.4厘,分开来者,北部的情形更劣,1115家农家的平均投资利率,只合到年利8.9厘,中东部都稍好,1251农家平均的投资利率,合到1分,这还是就正常的年份而言,像近年这样的农村破产,物价跌落,当然更没有什么利益可言了”[86]。如果再适逢农村经济凋敝时期,月息超过1分的农贷,农民是根本无法承受的。这也就不难理解,在不少地方,农民陷入了以贷还贷的恶性循环。[87]

当然,我们不能否认,银行农贷资金进入乡村,一定程度上改善了当地的金融环境,至少农民可以选择的融资渠道更多了,在部分农贷较规范的地方,也有农民确实得到了农贷的实惠,尤其是稍有资产的中农和半贫农,可以通过土地、农作物抵押的方式获得一定的农贷资金。[88]在一些地方由于农贷以相对低息进入农村借贷市场,导致当地的高利贷利率有所下降,如合作社较发达的河北定县,自从农贷工作开展以来,“信用合作社放款的利息至高不过8厘,新开设之3个银行分行借款利息自6厘至1分,有了此种新式金融机关的产生,固有的旧式金融机关不得不把他们放款的利息亦随之减低。总之,农民存款借款较以前便利,所受高利贷的剥削亦渐减轻”[89]。中国银行1935年年度报告也反映,在一些农村,银行农贷出现以前,当地高利贷利率,“常在年息3分至10分之间”,该行实施农贷工作之后,“亦降至二三分矣”。[90]但宏观上看,农贷的上述正面作用却不能改变其疏离农民的整体现实,在政府、银行业还没有在资金、制度等方面做好充分准备,传统的高利贷依然占据农村借贷的统治地位之时,银行农贷不能在农村金融中发挥应有的作用是必然的结果。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。