所谓政府垫借是指各中央及地方政府机关在入不敷出之时,向各银行要求先行垫借以解燃眉之急的临时性垫款或借款。这种垫借金额大小不一,少者数万元,多则几十万元,甚或上千万元亦有之。但垫借名目繁多,日积月累,以致各银行垫借之款往往占放款总额的1/3以上。以中国银行为例,1914年1月底,中行成立不及两年,资本不到300万元,为政府垫付行政费却达900万元,为自身资本的3倍。到1917年9月止垫款总额高达4630万元,相当于已收股本的近4倍。[4]由表2-1可知中国银行对政府放款总额逐年增长,其中除了1913~1915年三年对政府放款占放款总额未超过10%以外,[5]其他年份对政府放款占放款总额比例都相当高,最高的1918年占79.09%,1916~1926年,对政府垫借占放款总额比例平均为59.48%,1918年之后每年仅中行一家对政府垫借款项就在1亿元以上,如若加之其他银行的垫借,数额之大,可以想见。

表2-1 中国银行对政府(机关及财部)放款一览表(1913~1926)

说明:表中1913、1914、1915三年对政府放款仅指对财政部放款,其他政府部门放款未统计在内。

资料来源:施伯珩:《上海金融市场论》,商业珠算学社1934年版,第28页。

南京政府成立后,政府垫借款项有增无减,据中行经济研究室统计,1930年南京政府借款占全行贷款总额49.83%,1934年有所下降,但仍高达41.91%。根据1933年底的统计数字,中央政府对中行欠款总额为1.002亿元,地方政府1238万元,直至1936年底,政府欠款仍在1.11亿元,其中中央政府1.01亿元,地方政府1060万元。[6]

交通银行的放款对象,也是以政府借款为主。据统计,至1915年,交通银行对袁世凯政府的垫借达3115万元,1926年以后,政府垫借每年都在4000万元以上,占各该年放款总额的50%左右。[7]南京政府时期,虽然交行被特定为“发展全国实业之银行”,但实际上它对实业放款却寥寥无几,政府的财政性垫借款却占据首位,以1936年为例,政府垫借占放款总额60%,达到2068万元,从1932年到1936年,交行对政府垫借款项增长了4.23倍。[8]

中国、交通两行在各项政府垫借中,扮演着重要的角色。北京政府时期中、交两行被指定为国家银行,负有管理国库、辅助财政的责任,在各项政府垫款活动中,出力最多。北京政府时期的盐余借款、银行短期借款和银行垫款的总额分别为5350万元、3550万元和3030万元,其中仅中、交两行在3种垫借中贡献率分别为39%、59%和87%,平均占比为57%,约为6810万元。[9]

中、交两行之外,其他主要银行几乎都背负有数量可观的政府垫借款项,政府垫借在银行业已经成为十分普遍之现象。如上海商业储蓄银行1934年统计中央政府各部门借款722万元,省县地方政府借款共计1825万元,[10]涉及中央政府部门有财政部、铁道部、外交部、建设委员会、交通部、盐务稽核所等机构,其中仅财政部就积欠220余万元。地方政府中,以各省政府借款“纠葛最多”,凡上海商业储蓄银行所在之省份,如江苏、安徽、江西、湖南、湖北、河南、山东、陕西、河北、浙江等几乎都有借款发生。以江苏省为例,“江苏为本行分行开设最多之地,自民国十三年起即有建设厅向本行借款之事,历次借款,迹近无担保者”,“各种借款,迹其起因,大抵在军阀时代,由于军政经费无着,乘乱劫借”,“统计省政府借款,数目虽不如财政部之大,但次数过多,且无确实担保,甚易发生坏账”[11]。

金城银行1919年军政机关垫借款额为173万元,至1927年增长2倍多,达393万元。[12]北京政府时期,金城银行向财政部、陆军部等军政机关放款,其月息可达二分有余,后来因有银行承做政府借款而倒闭,金城不再承做大额军政放款,小额放款也往往要求切实抵押,月息也多在一分五六左右,远高于生产事业放款收益。[13]南京政府时期,金城银行的财政性放款有增无减,根据1937年6月统计,该行军政机关放款总计1032.5万元,其中财政部放款总共705.7万元,约占68.35%,交通部放款33万元,约占3.10%,实业部放款6.1万元,约占0.59%,军事机关放款21.7万元,约占2.1%,各地省政府放款241.9万元,约占23.43%,各地市政府放款23万元,约占2.2%,各地县政府放款1.2万元,约占0.12%。[14]金城银行的军政机关放款,所占放款总额比例,每年虽有所波动,但大体约在5%~15%之间。

当然,有时候军政机关垫借也是银行业获得超额利润的大好机会。1921年,在汇丰银行北京分行买办邓君翔的撮合下,浙江兴业银行和通易信托公司合作,向北京政府财政部放款800万法郎,约合银元130万元。这笔借款的条件十分苛刻:九五实交,付款时6法郎80生丁合银元1元,还款时以银元1元作6个法郎,月息1分7厘,期限9个月,预扣3个月利息,第4个月还本,汇本每千元扣3元。[15]这笔款项对浙兴来说,可谓是三层保证:第一层是以“十年公债”900万元作为担保品;第二层是以汇丰银行保存的盐余为担保品;第三层是通易信托公司对浙兴负完全之责任。通过各项苛刻的条件,上述借款利率合到年息3分,超过平日放款利率1倍多,而且保证确实,可以说是一举两得。同年,浙江兴业银行又向财政部放款90万元,以中国银行官股股票120万元抵押,九四实交,6个月为期,按月1分8厘计息,到期后财政部无力归还,不得已将中国银行股票转让,浙江兴业银行以八折承受,可谓是获利不菲。[16]

一般来说,北京政府时期的短期垫借款项,利息普遍在月息1分四五厘以上,很多高达月息1分八九厘,乃至2分。据杨荫溥先生的统计,北京政府时期有利息记录的52笔垫借款项中,月息在1分5厘以上的为16笔,占31%,月息在1分5厘至1分7厘之间的13笔,占25%,月息在1分8厘以上的占比最大,为44%。[17]有些垫借款还附有苛刻的条件,如有的垫借是九五交款,甚至九四、九三交款,也就是说政府借100万元,实际只能拿到95万、94万甚至93万,但必须按照100万元偿还,同时银行还会预扣三四个月的利息和汇水,算上这些利润,银行的短期垫借款项利息应在月息3分以上。1923年《申报》曾有报道,论及政府款项时提到“连日有华小银行,向彼(外国银行)借小债十万、二十万不等,且愿以行址、地基、生财作抵,因之觑破彼等以轻利贷外债,重利盘剥政府,可信端节前政府四分利以上之小借款合同成立必多”[18],政府垫借利率之高,由此可见一斑。

在财政性垫借款项中,铁路借款对银行来说是一项特殊性质的借款。北京政府时期各铁路局在外国债权人的控制下实行特别会计制度,路款收入较为稳定,又由于利息较高,如京汉铁路借款利率经常在12%~17%之间,银行多对此类借款十分青睐。金城银行早期通过交通银行揽到部分铁路借款业务,后来数额逐渐增大,与交通部、铁道部以及各路局的关系进一步密切。金城的铁路借款最高时为1643万元,无论是绝对额还是占放款总额的比重都超过其他民营银行,成为经手铁路借款和承募铁路债券的主要银行之一。[19]北京政府时期,金城银行主要参与的铁路借款对象包括京汉、京绥、陇海、津浦四线,国民政府时期包括浙赣、京赣铁路,诸如浙赣路玉屏段、京赣路宣贵段、川黔路成渝段、粤汉路株韶段、陇海路潼西段等工程款的垫借,国外购料款项的支付,以及陇海路的造船、建栈、联运、码头附属设施等各项借款,均有金城银行的参与。[20]交通系主持的交通银行更是与铁路放款关系密切,尤其是南京国民政府时期,随着铁路路权的逐渐收回,交通银行先后参与了大潼与潼西铁路工程垫款、陇海路老窑海港建设工程借款、铁道部陇海铁路西宝段工程垫款、苏嘉铁路借款、江南铁路公司透支借款、浙赣铁路南萍段工程借款、湘鄂铁路管理局押透款、平汉铁路管理局透支借款、承购沪杭甬铁路二十五年六厘英金借款债券、川湘与川陕铁路借款、铁道部购料期票贴现、津浦路局透支借款、粤汉铁路工程透支借款、浙赣铁路订购枕木美金借款、京赣铁路宣贵段工料借款、南浔铁路局抵借款、浙赣铁路购车价款、浙江省政府钱塘江大桥借款、江南铁路公司筑路借款、铁道部购料委员会两次购料借款等多达几十种铁路借款。[21]

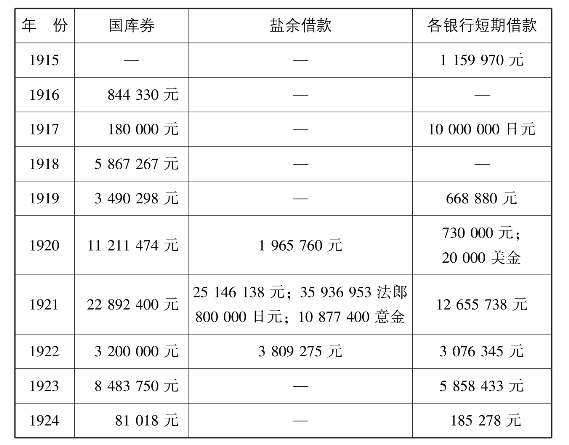

除上述直接垫借款外,北京政府还时常通过发行国库券获取银行资金,这些国库券在性质上就是短期借款或垫款,不过与直接垫借款项的不同之处在于,国库券一般有一定的抵押名目。根据有确实记载的87笔国库券发行记录中,有69笔是向银行业发行的。所发库券的名目也十分繁琐,如“一四库券”、“使领库券”、“教育库券”、“四二库券”、“春节库券”、“秋节库券”、“治安库券”、“二四库券”等,每种库券发行额约在100万元~200万元之间,最多达1400万元。这些库券有以盐余、关余为担保,有以崇文门税为担保,有以停付庚款为担保,其用途有的是应付使馆经费,有的是清发积欠学校薪金,有的是充北京政府节关的政费或治安维持费等,可谓是用途繁多。[22]根据杨汝梅《民国财政论》的统计,至1924年底,北京政府的各项垫借款项分为有确实担保的国库券借款10项,计4120万元;无确实担保的国库券借款如开滦矿务局煤价库券、大沽造船所船价库券、福州造船所船价库券、热河军费库券、上海兵工厂库券、湖南军费库券、奉军签饷库券等共计65项,3510万元;无确实担保盐余案内五族银行、北京商业银行、劝业银行、中国通商银行、四明商业储蓄银行、中国银行、交通银行、保商银行等各项借款87项,4569万元;无确实担保之中国银行、盐业银行、金城银行、懋业银行等各项银行垫款20项,2905万元。[23]上述各种形式的垫借款项总额达15 104万元,占当年全国银行实收资本的11.17%左右。参见表2-2:

表2-2 北京政府时期政府机关历年各项垫借款项统计(1915~1924)

资料来源:千家驹:《旧中国公债史资料》,第12页。(https://www.xing528.com)

由上表统计可知,国库券借款、盐余借款以及各银行短期借款以1920年、1921年两年为最多,尽管从时间上看,表中统计的数据不足以涵盖北京政府时期全部的政府垫借款项,此处统计的仅是1925年前未清偿的政府垫借债务,已偿还的以及1925年以后的数据并未统计在内。但众所周知,1926年起,南方国民革命军已开始北伐,北京政府岌岌可危,故其借款不可能超过1920年和1921年的数字。因此,表中的数字似应可以反映北京政府时期政府垫借债务的大致情况。根据财政整理委员会的统计,如果把所有积欠国内银行的短期借款本息都算上,1922年底为4089万元;[24]1925年底银行短期借款本息共为3890万元,[25]国库券借款本息共计5911万元,盐余借款本息共计4411万元,银行垫款本息共为3033万元,四项财政性垫款款项总额为17 246万元。[26]

至南京政府时期,此种现象并未得到改观。早在1927年4月南京政府成立之前,蒋介石就两次强迫上海金融界为其提供垫款600万元,后又通过江苏兼上海财政委员会发行3000万元江海关二五附税国库券,其中大部分由上海银行业承购。[27]又根据1928年至1932年政府财政报告及各银行借款记录,此期间仅财政部向国内银行界借款总额为1.11亿元,除上述上海、中国、交通、金城等银行外,参与垫借的银行还有盐业、大陆、中南、浙江实业、浙江兴业、四明、新华、懋业、汇业等大小银行数十家,它们或单独垫借,或数家联合,最多时曾有29家银行组成联合,向财政部提供借款。[28]

1930年代以后,受世界经济危机影响,国内经济低迷,银行业资金苦无出路,投资政府机关各项垫借,成为重要途径之一。1933年和1934年,中国银行的放款统计中,政府机关放款分别占是年放款总额的43.9%与41.9%,其次才是商业放款的27.02%与29.77%,以及工业放款的12.08%与13.25%。[29]

南京国民政府时期,银行业的各项财政性放款的次数之多,数额之大,可以1934年为例,是年国内银行业相关的财政性放款,按用途分为机关借款与建设性事业借款。其中机关借款包括意大利停付庚款借款4400万元,月息8厘;财政部借款3000万元,以纸烟印花税票3000万抵借;浙江省丝茧借款300万元,年息1分;上海市政府借款200万元;浙江省政府借款30万元,月息1分,半数充作政费,半数用于剿匪;安徽省政府借款120万元,月息8厘,以充政费;浙江省政府公债押款300万元,月息8厘,以地方公债500万抵押;江苏省政府借款200万元,月息7厘5毫;吴兴县政府借款20万,月息8厘5毫。建设性事业借款中,有钱塘江铁桥借款200万元、铁路部冷藏设备借款150万元、湖南宝洪铁路借款600万元、平汉铁路借款3000万元、玉萍铁路借款800万元、沪杭铁路借款1600万元、两次淮南铁路借款670万元、两路仓库借款1500万元,其他还有河南治黄借款200万元、河北治黄借款150万元、江苏水利借款800万元、山西引渭工程借款150万元、江苏省建设借款150万元以及浙江省两次公路借款220万元。[30]以上机关、铁路以及地方建设性事业借款总额为17 160万元,这还仅是1934年一年的财政性放款,尽管由于资料的限制,我们无法得知南京国民政府时期国内银行业财政性放款的具体数额,但由此年的统计可以推论这个数额必定是十分巨大的。[31]

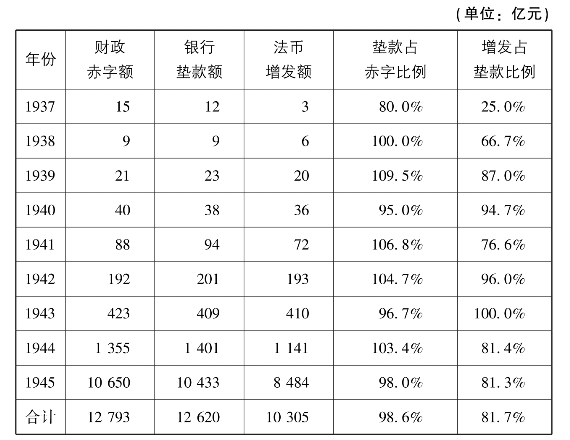

抗战爆发后,国民政府财政赤字迅速膨胀,[32]在战时金融统制政策下,这些财政赤字大多由银行垫借予以解决。从战时国民政府每年从银行获得的垫款与是年财政赤字的比例来看,两者几乎完全吻合,参见表2-3:

表2-3 抗战时期国民政府银行垫款与财政赤字的比较(1937~1945)

资料来源:杨荫溥:《民国财政史》,中国财政经济出版社1985年版,第163~164页。

银行界完成垫款的方式主要是增发法币。抗战时期各年银行垫款数额所占当年法币增发额的比例除全面抗战爆发的第一年较低外,其余各年都比较高,1937~1945年的银行垫款与法币增发额的平均比例为81.7%,如果把法币膨胀尚属缓和阶段的1937、1938两个年度去除(从数量上看这两年的法币增发额确实较小),则平均约在88%左右,1943年的法币增发额甚至超过了银行垫款额,也就是说,抗战期间银行为政府财政提供的垫款有近九成是通过增发法币的形式实现的。事实上,上表统计中财政赤字、银行垫款、增发法币一直保持着几乎相同的膨胀趋势和速率也有力地说明了三者之间的相互联动关系。

实际上,除中央政府的财政垫款之外,省、县地方财政亦有大量垫借款项存在。吴承禧先生的一段话颇能说明地方财政与银行资金发生关系的原因:

“地方财政与银行资本的关系,向来比较淡泊,但近年来,一方面因为农村经济的急骤崩溃,致使地方收入的最大源泉,即田赋的收入大行减少,一方面又以剿匪、修路与救灾的关系,支出日渐浩繁之故,地方财政早已限于苟且补苴与借款度日之中。各省当局,为求避免财政破产起见,遂亦群以上海的银行为其一为之救急的场所,发一笔公债,造一条公路,修一条河,建立一个仓库,甚至分发一批日常的政费,都要仆仆风尘地跑到上海来,而上海银行资本与各省财政的关系,因此也就日渐深刻起来了。”[33]

各省市地方财政的亏空与不敷,进入1930年代之后愈发显著。1933年浙江省积欠各种借款在5000万元以上,甘肃积欠在1000万元以上,河北积欠数约为620余万,四川省政府负债竟达7500万元之巨,各省收入支出比较,以入不敷出者为多,如江苏省每年约有220万元差额,山东岁入岁出相差230万元,甘肃收支相抵后不敷200多万元,其他如贵州、浙江、察哈尔、广东等省分别为200万元、180万元、100万元和300万元。[34]其他未见公布的地方财政亏空当然还有不少,财政如此空虚,补救之方,自然非恃公债与借款不可。但地方公债,由于缺乏殷实税源担保,在公债市场上几乎无人问津,所以地方政府只能以公债向银行做抵押借款,才可能发生些许功效。这种做法实际上是把地方公债转化成了地方借款。当然,在抵押借款过程中,公债的折扣被压得很低,如1934年浙江省政府向中国、交通、浙江兴业、浙江实业、四明商业储蓄银行等借款200万元,以地方公债334万元作抵;湖南省政府借款200万元,以该省建设公债400万元作抵;福建省政府借款30万元,以90万地方库券作抵;湖北省公路借款100万元,以建设公债200万作抵;浙江省工赈借款200万,以该省建设公债360万作抵等。[35]从抵押公债的票面价值与借款数额比较,可知这些地方公债作为借款抵押时一般以五折左右折算,如果以大多借款最终无法按时偿还,必须以抵押债券抵充的话,那么银行界从地方借款中获得的利润是十分可观的。

尽管如此,对于多如牛毛的财政垫借,银行依然是苦不堪言。因为大多数临时性垫借往往不能及时归还,而转为短期借款,短期借款转为长期借款,大大降低了银行资金的周转效率。从北京政府到南京国民政府,解决错综复杂的政府债务的一个常用做法是“以债还债”,如为收回中、交两行为满足政府巨额垫借款的财政需求,大肆发行导致挤兑风潮的京钞,1920年北京政府发行整理短期金融公债、[36]1921年周自齐任财政总长时的公债整理案,将此前发行的元年公债、八年公债,以旧债票100元换新债票40元的比例,另行还给整理债票;[37]1922年九二公债的作用是为了偿还公债整理案之外的中外短期借款;[38]南京国民政府时期,1933年关券为偿还银行积欠借款本息6000万元所发,1934年关券则是需要偿还中央银行的1亿元欠款,1936年又发行20.82亿元公债,其中14.6亿元系为了换掉旧债。[39]从这个“以债还债”做法上看,财政性垫借款项和债券常常是结合在一起的,它的实质是临时垫借款项往往演变成债券,债券又往往被政府用作新借款的抵押品,政府财政已经陷入了“向银行借款—发行债券还债—再借款—再发债券还债”的恶性循环中去了。因此可以说,借款的公债化是这一时期银行财政性资金运用的一大特点。

初期政府各机关垫借还以库券、盐票等用作抵押,后来由于可以用来抵押、担保的税种消耗殆尽,无法及时偿还银行本息,[40]更是干脆硬性摊借,恣意需索,中央及地方军政机关勒令银行业垫借款项的事件屡见不鲜。[41]而银行不得不屈服于政府压力,只有消极应对。1920年鉴于政府无休止地透支财政信用,全国银行公会联合会议曾发表宣言,声称“吾政府对于财政计划设无根本上之改革,则银行界对于中央或各省借款凡流用于不生产事业者,概不再行投资”[42]。1928年,天津总商会值全国经济会议召开之际,呼吁刚刚成立的南京政府不仅应“对于各银行之旧欠宜先表示承认”,还要“通告全国,嗣后政府之军政各费,无论如何拮据,誓不再与银行借款,庶使国内银行稍留余力,专作实业生产之后盾”。[43]1931年中国银行总管理处制定旧欠催收办法:对政府机关掮客,要求设法匀还,或以债券抵还;对类似官欠,实则个人所欠款项的,查明借款人着落,抓紧催收,甚或诉讼。催收旧欠发挥了一些作用,但效果并不明显。1930年政府借款占该行贷款总额的49.83%,1934年下降为41.91%,但总数仍在1.5亿元~2亿元左右,其中大部分为呆滞旧欠。据1933年底统计,中央政府旧欠1.002亿元,地方政府旧欠1238万元,广东旧欠470万元,合计11 728万元,直至1936年,政府对中国银行的欠款仍高达1.11亿元。[44]

大量旧欠无法解决,银行纷纷在政府信贷上实行收缩政策。1932年4月,中国银行通函各地分支行,要求对当地政府机关的借款“非至万不得已时,务望设法婉拒,不得承允”[45]。1932年,上海商业储蓄银行发布“本行对于军政借款之方针”,指出“今后军政借款之性质,虽渐有建设性之款项,仍不免以筹措军政各费为多,而近年来相习成风,各种借款,反较以前为多,其中假建设之美名,而行抵补亏空之实者,亦未尝不有,本行应采取何种方针,有如下列:任何政府借款,不论有利无利,宜常以同业合作为原则;应确认政府信用为物的信用,非人的信用,决定政府借款之承做与否,应以其担保品之是否合法及可靠为标准;应研究各级政府之财政,预筹应付之道,并应研究各种建设事业之优劣;应求借款之活动,设法使借款公债化,藉以造成市价,便于流动”,“总之今日政府渐知从事于建设,吾人为国民经济着想,允宜致其助力,然建设前途,成败参半,而政费筹借,仍极普遍,吾人既处于商业银行之地位,本不宜多做兜揽,即有所承做,当以上述四项原则为依归,此则吾人所应随时加以注意者也”。[46]

事实上,尽管各银行逐渐注意政府财政性垫借对银行资金运用带来的影响,疏远与政府财政的关系,但在当时的强权政治下,无法从根本上切断与财政的纠葛。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。