相对于自有资金,外来资金是银行业资金运用的主要部分。在资金运用方面,银行业与其他工商业的最大区别在于“贵在能以少数之资本,吸收多数之存款”[195],也就是说银行所能运用的资金中,绝大部分是存款等外来资金。事实上,银行业获得外来资金的途径,除存款外,还有钞券发行、营业利润等。

我们首先考察近代银行业的存款情况。就存款总量的变化而言,总体上呈持续增长态势,全国银行业存款总额从1912年的4871.3万元增长至1936年的35.63亿元,短短二十余年间,膨胀了73倍之多。此间存款总额具体的变迁过程,本章第一节已有梳理,兹不赘述。这里我们重点关注一下存款的来源及结构。

鉴于存款在银行资金构成中的重要角色,近代以来的银行在争取存款方面,无不竭尽全力。盐业银行1915年成立初始,总管理处即向津、京、沪、宁等地北洋政府各机关及地方军政要人致函,[196]请求将所属机关往来或私人款项交由该行打理:“盐业银行为官商合资有限公司,辅助国家,活泼金融,有代理国库之权,营存放汇兑之业,股本充盈,运筹悉取稳健,投资便利,办事纯以商归……惟创办伊始,声气或有未周,扩张营业,端赖大力支持,素谌执事热心公益,秉有财权,敢乞俯予往来,拨存公款,于尊处极求便利,在敝行与有荣施。”[197]与盐业银行类似,聚兴诚银行开业初期的存款来源主要为三部分:一是家族成员或经营生意的亲友;二是退职的前清官员,聚兴诚给予这些人“定期计息,活期取用”的优待;三是各地大小军阀如王陵基、郭勋祺、杨森等都是聚兴诚的老客户。另外,聚兴诚还与一些进出款额巨大的政府机关如川东道公署、盐运使署、电报局、铜元局、巴县征收局等建立合作关系,使他们成为聚兴诚的往来存款户。[198]交通银行为前清邮传部奏请设立,因此与邮传部系统各局关系密切,在邮传部的干预下,下属京汉铁路局、电政局、铁路总局等机关往来款项皆交由交通银行主持,辛亥革命后,新成立的交通部在梁士诒的运作下,继承了邮传部时期的传统,继续把本部及下属各局存款存入交通银行。[199]中国国货银行南京分行为与其他银行竞争,揽取政府机关存款,不惜以加息的手段,争取外交部建筑委员会、立法院等存款大户。[200]

与盐业银行、聚兴诚银行、交通银行重点关注机关存款相比,亦有部分银行意识到吸收民间资金的重要性。尤其是1928年底中央银行成立后,承担了代理国库的职能,为厚实行基,国民政府通令全国各军政机关,要求“各机关公款,应移交中央银行,以昭划一而重公帑”,“如有不遵前令全数交存中央银行者,以营私舞弊论,并将款项提交国库”,[201]此举使大部分的军政机关存款逐渐集中于新成立的中央银行,其他商业银行不得不将吸收存款的重点转向工商私人资金。中国银行则在1929年明确了“减少揽收政府存款,依靠培养工商事业及民众私人存款来源”的经营方针,并通过树立良好声誉、增设网点、改进服务、多联系客户、适当变通存款利率等措施,揽收民间存款。[202]王志莘主掌新华商业储蓄银行后,吸取此前该行由于对北洋政府过度垫支导致的大量款项无法收回的教训,转向大力发展储蓄业务,1931年开始逐渐开设纪念储金、生活储金、俭约储金、定活两便储金、零存整取储金、整存整取储金、存本取息储金、整存零取储金、子女教育储金、人寿储金、礼券储金等储蓄业务,不仅种类繁多,设想细致,而且存储办法和处理手续力求简单方便,服务态度热情周到,深受客户欢迎,数年之内,存户增达几十万户。[203]刘鸿生创办的中国企业银行在创建初期,雇用了陈承宗、葛永祺、陈平甫三位跑街先生,他们都有在其他商业银行从业经历,手中都有一批工商客户关系,如陈承宗在花纱布、粮油等行业广有人脉,葛永祺与呢绒、纸张、木材行业有密切联系,陈平甫则在五金行业经验丰富。这些跑街先生的主要任务就是维持与工商企业之间的良好关系,为银行拉拢业务,大力吸收存款。[204]

金城银行总管理处在致天津分行关于存款业务的函中,亦强调充分重视存款的重要性:“现在同业日多,竞争日剧,凡经营放款固应研其取稳之法,而吸收存款,尤当视为扼要之图,良以谋利益而求诸有限之资本,不如藉存款而得其孳生之利益”,在存款的业务种类上,应注意“存款种类本自不同,而存款来源亦各互异,因之吸收之目的与夫吸收之手腕须因地因人各施其方法,抑必随时随地各运其职能”。[205]1921年4月,总管理处致函京、津、沪各分行,要求日常营业过程中“便利顾客一端,尤属不可忽视”,如“凡遇有顾客托收托付事件,如代取息款,或代交股款之类,无论平时与行有无往来,现在于事有无利益,均应竭力揽做,表面上为人效劳,既可联络感情,实际上即可借以吸收存款,或得周转之资金”。[206]1922年1月金城银行的行务会议又敦促各行应努力通过“多做殷实可靠之往来户、联络各级社会之感情、采用足以引起存款兴趣之广告”等各种方式吸收社会各界存款。[207]在金城银行的存款科目统计中,计有整存整付、整存零付、整存支息、零存整付、通信存款、劳工储蓄、礼券存款、特种存款等多达十数种储蓄业务。[208]

上海商业储蓄银行沿用旧时钱庄招揽业务的方法,“添雇各帮跑街,分头罗致,再由跑街,从事推广,向各业领袖介绍同业雇主,一二三四辗转介绍,往来客户势必增多”[209]。总经理陈光甫在给蚌埠分行主任陶竹勋的信中叮嘱应注意延揽洋商大户存款:“银行业务繁盛,全恃存款,招揽存款必先以他种方法招致往来,交易日久,信用自深,往来既多,营业必臻发展,……西商在本国经营实业者,如美孚、英美、亚细亚、祥泰木行等户,本国事业权操西人者,如海关、盐政、邮政等机关,于金融上各占特殊势力,往来汇兑事务甚多,本行须设法交易,于利益声誉必增进不少。”[210]关注大客户的同时,上海商业储蓄银行还开办各项储蓄品种,吸收社会小额储蓄。针对近代钱庄、银行等金融业仅收办大额款项,对零星小额储蓄不屑一顾的现象,在上海商业储蓄银行开办之初,陈光甫就提出“一元储蓄”的理念,凡在上海商业储蓄银行办理储蓄业务的人民,以一元为起储点,即使未满一元的,也可以领取储蓄盒,逐日将可储蓄之铜元、银毫积贮其中,待积满一元后送交储蓄部开立储蓄存折。[211]为了适应不同群体的储蓄业务需求,1920年开始,上海商业储蓄银行又陆续开办零存整取、礼券储金、教育储金、学生储蓄等多种储蓄业务,得益于多样化的业务品种,该行的储蓄存款从1915年的1.9万元迅速增长到1926年的近530万元,几近28倍。[212]

由于吸收存款时所关注的客户群体不同,导致各银行在存款来源上稍有差异。

1911年交通银行吸收的存款总额为1323万两库平银,其中官存866万两,占存款总额的65.5%,私存457万两,占存款总额的34.5%。直至1947年,这个比例并没有多大的变化,根据此年12月份的统计,全行普通存款余额中,机关、公库存款占55%,工、商存款占35%,其他10%,可见其中一半以上是机关存款,这还是总行的平均统计数字,有的地方分行吸收的机关存款所占比例占有绝对优势,如南京分行的机关存款就高达86%,南京总管理处吸收的机关存款占比为63%,上海分行吸收的机关存款占比为60%。[213]以南京分行为例,1913年交通银行南京浦口分行开业,当时存款主要是交通部所属江苏地方铁路的收入款,1916年起,该行与江苏地方政府机关建立联系,是年起,该行存款便以江苏省财政收入存款为最大宗,其次为津浦铁路收入和邮政局存款。嗣后南京开业银行日多,增至十余家,同业竞争加剧,再加上时局不定,政府税收和津浦路局收入锐减,该行存款总额有所下降,但机关存款占比依然大于工商私人存款;抗战胜利后,该行增设机构,积极联络政府机关单位,1946年底的存款统计中,军政机关存款占比74%,工矿及公用事业单位占16%,1948年底该行军政机关存款比例上升为82%,工矿及公用事业单位12%,两者相加为94%,私人存款可谓寥寥无几。[214]当然,也有部分分行吸收的机关存款占比较低,如浙江分行的机关存款仅为11%,在所有地方分行中是最低的,其次为广西分行18%,福建分行20%,广东分行21%等。[215]

与交通银行形成鲜明对比的是中国银行在1930年代以后,机关存款占比明显下降,工商业存款起伏幅度较大,反映了当时工商业在恶劣的政治经济环境下,举步维艰的生存状态,社团及个人存款则大幅度上升。1930年机关存款、工商业存款、社团及个人存款占比分别为9.89%、54.23%、35.88%,中间几经波动,至1936年,分别为7.14%、30.73%、和62.13%,[216]抛去波动过程不谈,仅以此两年数字比较,就可以发现机关存款依然处于缓慢下降趋势,工商业存款大幅跌落,社团及个人存款则上升幅度较大。这也正是全面抗战爆发前,中国银行存款来源变化的整体趋势。

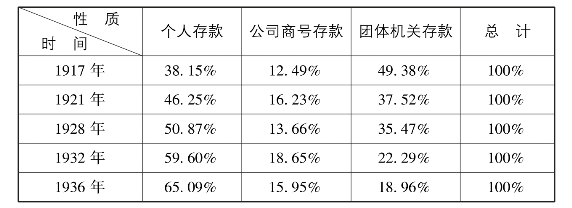

金城银行的统计科目中,存款按性质分为个人存款、公司商号存款、团体机关存款,尽管与上述交通银行、中国银行稍有不同,但也大致能反映不同性质存款的变化情况。金城银行商业部不同性质存款占比情况如下表:

表1-9 金城银行商业部历年存款性质比较表

资料来源:金城银行:《金城银行创立二十周年纪念刊》,世界书局1937年刊印,第141页。

综观上表统计,个人存款1917年仅占38.15%,此后随着金城银行着力开展私人存款业务,所占比例逐年上升,1928年增至50.87%,已超过商业部全部存款的一半,1936年更是增至65.09%,在三种性质存款中占有绝对优势。公司商号存款通体上亦呈逐年增长之势,但从所占比例上看,增长速度缓慢,中间还出现短暂的上下波动,这与公司商号存款的性质有很大关系,因“商业存款之增减,与景气之盛衰,或为正比,或成反比。市况不振,固为商业存款减少之原因,而市况昌隆,商业上流通资金之需要增多,亦可致其存款之减少”[217]。团体机关存款在1917年占存款的49.38%,也即金城成立之初近一半的存款是团体机关存款,但随后开始逐年下降,1928年后的下降速度更是迅速,1932就比1928年下跌了13个百分点之多,1936年更是仅有18.96%。整体上看,金城银行不同性质存款占比的变化特点是个人存款大幅增加,公司商号存款缓慢上升,团体机关存款迅速下跌。

近代中国银行业的存款来源结构,整体上看,经历了一个以军政机关、军阀官僚存款为主到以公司商号、私人存款为主的变化。这种变化既与近代银行业,尤其是商业银行日益重视吸收工商私人存款的经营理念有很大关系,也与1920年代末北洋军阀分崩离析,农村金融枯竭,大量资金流入都市,以及中央银行成立后,逐渐把军政机关存款收入囊中密切相关。

银行存款来源结构已如上述,那么,以存款期限为主要区分标志的定期存款与活期存款之间的结构关系又如何呢?

对银行来说,活期存款与定期存款的区别在于活期存款为一种可以随时支出的存款,尤其是巨额活期存款户一多,使银行资金的流动性增大,资金运用自然受其限制;相反,定期存款非一定限期后不能支取,有助于增加银行资金的稳定性,因而资金运用有充分余地。[218]所以银行存款结构中,定活比例的变化,对银行资金运用影响甚大。

由于在近代银行业的会计科目统计中,分类标准并不统一,以致不同银行的资产负债表或营业报告中所及定期存款与活期存款包括的款项不尽相同,[219]此处仅将易于识别的20家较大银行[220]的定期存款与活期存款统计于下表:

表1-10 各银行定期存款与活期存款比例统计(1921~1932)

资料来源:吴承禧:《中国的银行》,商务印书馆1934年版,第32页。

根据上表统计,1921~1930年十年间,20家银行的活期存款无论是绝对数额还是占存款总额比例都呈持续上升态势。其中活期存款数额从1921年2.99亿元左右增至1930年的9.24亿元左右,绝对数量上增加了2倍有余。占存款总额的比例也从1921年的69.51%缓慢增长至1930年的73.39%。与这一态势相反的是定期存款在绝对数量上虽然也在持续增长,但所占比例在不断下降,一直不及30%。从变化节奏上看,活期存款与定期存款的数额,虽然都增加了,但两者增加的速率,并不一致,活期存款的增加速率一直高于定期存款。1930年以后,情况发生了变化:活期存款无论是数额还是所占比例都有下降的趋势,与此相反,定期存款则迅速增加,1932年比1930年增加了近300万元,所占存款总额比例也增加了14个百分点之多,达40.68%。这个大约4∶6的定活比例一直维持到1937年。

至于1930年代活期存款减少、定期存款增加的原因,不外有三:一是国内工商业衰败,资金之运用日趋困难,导致大量资金不敢投向产业界,皆以定存的方式存入银行,至少可以得到比活存更优厚的利息;二是农村经济破产,农村中之富豪、地主,对土地的投资大为减少,以致资金流入城市,又因缺乏适当的投资途径,故多以定存方式,存于银行,以博厚利;三是此时期银价低落,华侨纷纷将其多年积蓄,汇回国内,但在国内经济日趋日下的情形下,不得不寄存银行。[221]但这一时期定期存款的增多,对银行业来说,未必是一个可喜的现象,因为在国内经济凋敝、产业衰微、金融阻滞的情形下,定存增加非但不能增加资金供给,活跃金融市场,反而加重银行持有大量资金的成本,对银行业而言,可谓是一个烫手的山芋。

抗战爆发后,活期存款数额与比例再次迅速攀升。根据对当时上海11家重要银行[222]的统计,它们的活期存款从1937年的40%一路上涨,1938~1942年分别为57%、56%、66%、70%、80%,相应地,定期存款随之而不断萎缩,直至1942年仅占20%。[223]同样是在1942年,重庆20家商业银行定期存款的所占比仅为12%。[224]此后由于战时通货膨胀剧烈,定存款项贬值迅速,以及“投机市场发达,有资财者群欲使其资金活动”[225],银行所持定期存款比例持续下降,到1944年12月,中央、中国、交通、农民四行所持定期存款比例仅为1.5%。抗战结束后,国统区币值跌落加速,尽管银行业多方筹措,但效果并不显著,据1947年9月的统计,四行定期存款比例依然仅及1.7%,就全国银行而言,情形虽略好于四行,但也只占12%左右,[226]较抗战爆发前跌落明显。

在近代银行业存款结构的特征中,存款分布不均,过度集中于大银行亦是一个值得注意的现象。根据中国银行总管理处所编《中国重要银行最近十年营业概况研究》的统计,1921年各银行各项存款指数对比中,中国银行以1.76亿元占全部29家银行总额的35.45%,交通银行次之,1.16亿元占23.33%,两家银行所吸收的存款占这些银行存款总额的58.78%,处于绝对领先地位,其他银行的存款占比都在5%以下,如浙江兴业银行为3.36%,盐业银行3.67%,中兴银行3.96%等,[227]与中、交两行相比,难望其项背。此后至1931年,期间中国银行吸收的存款占比虽略有波动,但一直保持在30%以上,交通银行的比例则持续下降,1931年的占比为10.23%,所占比例较1921年缩水了一半以上,尽管如此,交通银行的占比依然远高于其他银行,位居第二。其他中小银行的存款占比亦发生了一些变化,如中央银行逐渐在吸收存款中显现优势,它在存款占比中从1928年仅1.38%,很快增长到1931年的4.87%,上海商业储蓄银行在陈光甫重视平民储蓄的经营理念下,1931年存款占比是5.36%,相比之前有了大幅提高,仅次于中、交两行,排名第三,位于中央银行之前。其他如金城银行、大陆银行、中南银行、四行储蓄会等银行的占比均有不同程度的增加,但占比都在5%以下。[228]1935年,上海较大的12家银行存款总额达17.63亿元,为当时上海全部86家银行存款总额的86%左右,其中在亿元以上的有中国银行7.66亿元,交通银行3.20亿元,上海商业储蓄银行1.00亿元和金城银行1.09亿元,这四家银行存款占此12家银行存款总额的73.5%。[229]从以上统计资料来看,存款主要集中于中国银行、交通银行以及“南三行”、“北四行”等少数几个资力雄厚、信誉卓著的大银行,其他中小银行吸收存款相较于这些银行巨头,可谓是相形见绌。因此常常造成“大银行的资金常较充裕,而小银行则常有周转不灵之苦,大银行可以从事于种种特殊的与新的业务,小银行则简直没有力量可以过问”[230]的失衡局面,结果是一旦遇到经济波动,中小银行便纷纷倒闭,造成不同程度的金融恐慌。1935年因美国白银政策以及国内工商业衰退的影响,一年之中竟有嘉华银行、厦门商业银行、通易银行、江南银行等17家银行纷纷倒闭,[231]从中可见中小银行生存境况之一斑。

另外,1930年代中期,南京国民政府相继实施了废两改元、法币改革以及对中国、交通等银行实施控股等金融改革措施,以中、中、交、农为核心的国家金融体系得以形成,拥有代理国库、发行货币等特权的中、中、交、农四行迅速成为吸收社会存款的大户。根据杨荫溥先生的研究,1937年,以中、中、交、农为核心的国家行局吸收的各类存款数为28.43亿元,占同时期全部银行业吸收存款总额39.58亿元的72%,其他行庄仅为11.15亿元,约占28%。抗战爆发后,国民政府实施经济统制政策,在四联总处的指导下,国家行局通过各种措施积极吸收社会游资,[232]以致国家行局与其他商业银行之间的差距进一步扩大,到1944年,双方的存款数量分别是1178.91亿元和98.02亿元,占比分别为92%与8%,至1946年,受沦陷区收复以及通货膨胀等因素的影响,双方所持有存款数额分别大幅上涨至43 805.52亿元和3826.73亿元,但比例关系并没有太大变化。[233]

在近代银行业的外来资金构成中,除存款外,钞券发行也是一个重要的资金来源。[234]

最早在中国发行钞券是外国在华银行,从1870年起,丽如银行、汇丰银行、麦加利银行等先后有二十余家银行开展了在华钞券发行业务。[235]到1912年,各外国银行在华发行总额达4000多万元。[236]中国银行业的钞券发行,以中国通商银行为嚆矢。该行成立的第二年即1898年开始仿照外国在华银行发行钞券,到1902年该行发行的钞券合计在100万两左右,但由于准备金不足,钞券信用大跌,引发挤兑风潮,1904年仅发行9万两左右,后经整顿,并委托上海钱庄代为推广,1907年逐渐恢复至231万两。[237]1904年成立的户部银行紧接着中国通商银行,成为第二家发行钞券的银行,并获得清政府的支持。在是年户部制定的《试办银行章程》中允准该行发行库平银100两、50两、10两、5两与1两共五种纸币,次年三月户部银行钞券正式发行。[238]此后依托户部银行改组而成的大清银行、中国银行继承了户部银行的钞券发行权。辛亥革命前,又有交通银行、浙江兴业银行、四明商业银行、浙江银行、北洋保商银行、殖边银行及奉天官银号、黑龙江官银号、黑龙江广信公司、湖北官银钱局、新疆行政公署、河南官银钱局、贵州官钱局、直隶省银行、热河官银号、广东官银钱局、安徽裕皖官钱局等若干银钱行号发行钞券。[239]

由于缺乏监管,各银钱行号发行的钞券,既无充足的现金准备,又无固定限额,再加上外商银行发行的钞券,一时各式各样的钞券流通于市场,鱼龙混杂,隐藏着巨大的金融风险。1908年,清政府要求各地督抚,严格禁止外国银行发行的钞券在租界之外流通。[240]1910年5月,清政府又颁布《兑换纸币则例》,申明钞券发行为国家专权,特许大清银行发行,其他任何官商行号,概不准擅自发行钞券,此前已发行的钞券,准其按每年两成收回,五年内收完。并规定钞券发行数额须由度支部核准,准备金不得低于五成。持纸币者得随时向大清银行兑换,不得有贴水折减等情事。[241]尽管《兑换纸币条例》试图通过制度对钞券发行实施监管,但遗憾的是此时清政府自身已岌岌可危,此项法规自然无法发挥应有的作用。

民国初年,除中国银行由财政部呈准发行兑换券之外,各省借口地方财政无着,纷纷以发行钞券为筹款手段,1913年时任国务总理熊希龄在对全国各省官钱局、官银号发行的地方钞券进行摸底时发现,民国成立一年来奉天、江苏、安徽、黑龙江等23个省发行的地方钞券数额共有1.45亿元之多。[242]各省“全恃纸币为收入之一种,滥发甚盛。民间以其无储藏金也,不大信用,因之价格异常低落”,“如四川则不兑现,湖南则纯发不兑换纸币,广东则假币充斥,为害尤烈,贵州则每元仅作三钱余用,此外,安徽、江西诸省,情形大率类似”。[243]嗣后北京政府曾数次严令地方及其他官钱行号私自发行钞券,[244]但各地置若罔闻,各类钞券发行自然也屡禁不止。1913年梁士诒任交通银行总理后,袁世凯下令今后“所有交通银行所发行之兑换券,应按中国银行兑换券章程一律办理”[245],交通银行由此也获得特许货币发行权。事实上,整个北京政府时期享有货币发行权的国内银行除中、交两行外共有38家,其中官商合办银行14家,商业银行24家,[246]这还未将各省官银号计算在内。至1919年,各种银行兑换券发行数为银元票26 401 871元;银角票5 766 028元;银两票8 325 718两;制钱票64 393 761串,371 813 619吊;东钱票10 901吊;铜元票60 261 069串,又470 187 210枚,又10 493吊;大票5 704 942两;小票976 250两,各行发行数占总数之比例如下:特许银行34.8%,各省官银行号46.6%,外国银行17.6%,其他银行1.0%。[247]从以上统计可见,国家特许银行发行的兑换券竟然只占市面流通量的1/3左右,其他大部分钞券为没有特许的银行所发。

南京国民政府成立后,对钞券发行实施了严厉的整顿措施。1929年1月,从整顿取缔钱庄商号私发钞券开始,财政部先后制定实施了《兑换券印刷及运送规则》、《银行兑换券发行税法》、《设立省银行或地方银行及领用或发行兑换券暂行办法》,并数次通令各类银钱行号,严格上述发行制度的执行。[248]到1934年,经过数年的清理,拥有钞券发行权的银行减至20家左右,其中以中央银行、中国银行、交通银行、中国通商银行、浙江兴业银行、四明商业储蓄银行、中国农工银行、中国实业银行、中国垦业银行及北四行联合准备库等10家银行发行量为最大。1921~1934年,这10家银行发行钞券总数分别为0.95亿元、1.15亿元、1.40亿元、1.51亿元、2.05亿元、2.29亿元、2.62亿元、3.09亿元、3.50亿元、4.13亿元、3.93亿元、4.30亿元、4.94亿元与5.63亿元。[249]从增长速度上看,1934年的发行总额较前一年增加0.69亿元之多,是1921年的5.93倍。从单个银行发行数量看,除四明银行稍有下降外,其余银行均见增长,其中以中国银行增加0.2亿元为最大。除以上10家银行外,尚有其他若干小的银行,亦拥有钞券发行权,但发行数量较小,前后不过十数万元而已,至于省县等无发行权之地方银钱行号发出的钞券,则在1亿元~1.5亿元上下。[250]

除直接发行钞券外,近代中国银行业还有一种领券制度,亦可发挥与直接发行相同的作用。所谓领券,即无发行权之银行向发行银行领用一定数额之兑换券,加上暗记,代为发行。[251]1915年,时值北京政府颁布《取缔纸币条例》,停止无发行权银行新发钞券,同时饬令中国银行制定《领用兑换券办法》,推广中国银行兑换券。浙江兴业银行首先与中国银行签订300万元领券合同,此为我国领券制度之滥觞。其后上海及其他各地资力单薄之银行,纷纷与发行银行签订领券合同。[252]领券银行只需缴纳六成现金与四成公债票作为准备金,即可领取十足钞券使用,且手续简便,又可避免信用不足、发行钞券被拒用或折价的风险,缴纳的准备金还享有利息收益,可谓一举两得。对发行银行而言,可以通过领券制度集中现金,推广所发钞券,扩大自身声誉。随着领券制度的日益成熟,其中资本雄厚、信用稳固以及发行量较大的中国、交通、四行准备库等银行逐渐成为中小银行领券的对象。如浙江兴业银行、浙江实业银行、中孚银行、东陆银行、五族商业银行、永亨银行、中国棉业银行、通易信托公司、上海商业储蓄银行等领用的是中国银行发行的钞券。[253]以发行量最大的上海中国银行为例,1928年12月,该行共发行钞券1.12亿元,其中本行自用0.60亿元,银行同业领用0.26亿元,钱庄业领用0.26亿元,领用部分占发行总量的46.4%,1929年12月该行发行钞券1.31亿元,其中本行自用0.66亿元,银行同业领用0.33亿元,钱庄业领用0.32亿元,领用部分占发行总量的49.6%,[254]由这个统计可知,此时期的钞券领用规模大概占该行发行总额的近一半左右。交通银行钞券亦是被同业领用较多的币种,具体有多少银行领用交通银行钞券,已没有完整的资料可供参考,但根据每一个银行或钱庄领用的钞券都会事先在钞券上印制不同的暗记统计,可知领用交行五元券的同业应至少有39家,领用十元券的至少有52家。[255]中、交两行之外,北四行联合准备库发行的中南银行钞券,亦得益于领券制度,获得推广,交通银行钞券与中南银行钞券中,领用部分占发行总额的比例约在25%~28%之间。[256]钞券发行的快速增长,使近代中国银行业的外来资金来源得以随之而扩展,银行业的资金实力进一步增强,为银行业资金在近代中国社会经济发展中发挥应有的作用奠定了基础。

从以上关于近代银行业发展进程的分析来看,作为近代银行业重要的资金来源,自有资金与外来资金都呈现出日益增长的趋势,尽管在资金结构上还存在着诸如自有资金相对薄弱、政治投资较多、资金获得渠道单一、管理不尽规范等一系列问题,但银行业整体资金实力的增强确是不容争辩的事实。行业制度的完善与资金实力的增长,为银行业在近代社会中发挥更重要的角色奠定了基础,另一方面,也正因为银行业资金构成上存在的诸种问题,使银行业的资金运用在促进社会经济发展的同时,在方式、效果等方面也出现种种畸形与失效。

【注释】

[1]杨荫溥:“五十年来之中国银行业”,载中国通商银行编: 《五十年来之中国经济(1896~1947)》,六联印刷股份有限公司1947年版,第39页。

[2]周耀平:“银行资金的构成及其动态”,载《光华半月刊》第4卷第10期(1936年5月),第49页。

[3]卞寿孙:“银行运用资金之我见”,载《中行月刊》第2卷第11期(1931年5月),第9页。

[4]丽如银行1842年成立于孟买,1845年更名为东方银行,同时将总部迁往伦敦。1851年获得英国政府的特许状,更名为东方银行公司(Oriental Banking Corpora⁃tion),丽如银行的名称,可能是它的音译。丽如银行成立当年的4月,即分别在香港和广州设立分行和代理机构;汇隆银行1851年成立,与丽如一样,总行先在孟买,后迁往伦敦。1851年就在广州设立分行,1855年又在上海设代理处,1861年在汉口、福州、香港开展银行业务;阿加剌银行1833年在印度孟加拉成立,1858年根据皇家特许状登记,同时总行迁至伦敦。1854年已在上海开设分行,1855年在广州设立代理处,1858年又在上海设立分行;有利银行的前身是两家皆成立于1853年的亚细亚特许银行(Charted Bank of Asia)和印度、伦敦、中国商业银行(Mercantile Bank of India,London and China),1857年两行合并,改为现名。早在合并之前,印度、伦敦、中国商业银行就分别于1854年和1855年在上海、广州设立代表处,在中国被称为有利银行;麦加利银行是五个银行中后来居上的一个,它于1855年获得英国皇家特许,1858年8月在上海设立分行,同时在香港设代理处,并于次年改为分行,接着在开埠不到一年的汉口设立代理处。参见汪敬虞:《外国资本在近代中国的金融活动》,人民出版社1999年版,第17~22页。

[5]《烟台条约》(1876年9月13日),载王铁崖:《中外旧约章汇编》(第1册),三联书店1957年版,第349页。

[6]郭孝先:“上海的外国银行”,载《上海通志馆期刊》第2卷第2期(1934年2月);上海通社编:《旧上海资料汇编》(上),北京图书馆出版社1998年版,第276~279页;洪葭管:《中国金融史》,西南财经大学出版社2001年版,第159~161页。

[7]子明:“经济侵略下之外国银行”,载《银行周报》第11卷第12号(1927年4月),第21页。

[8]杨荫溥:《杨著中国金融论》,商务印书馆1930年版,第47页。

[9]“花旗银行历年在华发行纸币统计表”,载中国人民银行金融研究所编: 《美国花旗银行在华史料》,中国金融出版社1990年版,第638页。

[10]这10家发行纸币的银行为英国的汇丰银行、麦加利银行,法国的东方汇理银行,美国的花旗银行,日本的横滨正金银行、台湾银行,比利时的华比银行,德国的德华银行,中俄合办的华俄道胜银行。其中,除华俄道胜银行曾得到清廷特许发行纸币外,其他银行均为未经许可擅自印发。参见卓遵宏: 《中国近代币制改革史(1887~1937)》,台湾“国史馆”2009年版,第21~22页;献可: 《近百年来帝国主义在华银行发行纸币概况》,上海人民出版社1958年版,第57页。

[11]沈春雷:《中国金融年鉴》,中国金融年鉴社1939年印行,第371页。

[12]洪葭管:《在金融史园地里漫步》,中国金融出版社1990年版,第74页。

[13]“花旗银行1919年下半年业务半年报告”,载中国人民银行金融研究所编:《美国花旗银行在华史料》,第589~592页。

[14](清)魏源著,李巨澜点校: 《海国图志》,中州古籍出版社1999年版,第335页。

[15]《银行上》,载夏东元编:《郑观应集》(上),上海人民出版社1982年版,第679页。

[16]“银行之盛衰隐关国本,上下远近,声气相通。聚通国之财,收通国之利,呼应甚灵,不形支绌,其便一。国家有大兴作,如造铁路,设船厂,种种工程可以代筹,其便二。国家有军务、赈务缓急之需,随时通融,咄嗟立办,其便三。国家借款不须重息,银行自有定章,无经手中饱之弊,其便四。国家借款重叠,即或支应不敷,可以他处汇通,无须关票作押,以全国体,其便五。中国各殷实行家、银号、钱庄或一时周转不灵,诸多窒碍,银行可力为转移,不至败坏市面,商务藉可扩充,其便六。各省公款寄存银行,各海关官银号岁计入息约共数十万两需用之时支应,与存库无异,而岁时入息仍归公项,不致被射利之徒暗中盘算,其便七。官积清俸,民蓄辛资,存款生息,断无他虑,其便八。出洋华商可以汇兑,不致如肇兴公司动为洋人掣肘,其便九。市面银根短绌,可藉本行汇票流通,以资挹注,其便十。有此种种便益,是民生国计所交相倚赖者也。”参见《银行上》,载夏东元编:《郑观应集》(上),第680页。

[17]1873年,美国驻香港领事伯雷(David H.Bailey)给时任美国国务卿汉密尔顿(Hamilton Fish)的信中,就提出应当鼓励有实力的美国银行或由银行家组成的公司在东方尤其是中国设立分支机构,料理美洲与亚洲之间的金融生意,从而取得此间的贸易主导权。参见《北华捷报》1873年7月26日。

[18]这种三角结算关系形成于19世纪初期,初时美国对华贸易一直处于逆差地位,美国商人进口中国土特产品,只能用鸦片或白银交换。1830年代之后,由于美国的对英出口贸易增长迅速,美国在英美双边贸易中的顺差使其获得了大量英国银行开出的汇票。美国商人转而用英国银行汇票弥补对华贸易逆差产生的支付需求。中国商人则把美国商人支付的英国银行的汇票大多用于支付鸦片款。纽约、伦敦、广州从而联结在一个关系紧密的三角结算关系中。但令美国人苦恼的是,在这个结算关系中,英国银行发挥着结算的主导作用,伦敦金融市场成为远东金融周转的核心,美国对华贸易的利润落入英国银行家的口袋。

[19]《北华捷报》1887年8月12日。

[20]《北华捷报》1887年8月5日。

[21]《北华捷报》1887年10月19日。

[22]“奏参重臣专擅疏”,载屠仁守:《屠光禄(梅君)疏稿》(近代中国史料丛刊第31辑),台湾文海出版社1973年版,卷3,第29页。

[23]“请设银行片”,载盛宣怀:《愚斋存稿》,台湾文海出版社1984年版,卷1,第14页。

[24]“寄王夔帅张香帅”,载盛宣怀:《愚斋存稿》,卷25,第12页。

[25]“遵旨会同核议银行利弊拟请仍归商办并由南北洋稽查以保利权折”,载张之洞:《张文襄公(之洞)全集》,台湾文海出版社1973年版,卷46,第3~9页。

[26]“寄总署夔帅香帅会电”,载盛宣怀:《愚斋存稿》,卷27,第6页。

[27]中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室主编:《中国第一家银行——中国通商银行的初创时期(1897~1911)》,中国社会科学出版社1982年版,第82~84页。

[28]民国后,中国通商银行英文名称改为“The Commercial Bank of China”。

[29]杜月笙:“五十年来之中国通商银行”,载中国通商银行编: 《五十年来之中国经济》,第3页。

[30]中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室主编:《中国第一家银行——中国通商银行的初创时期(1897~1911)》,第239页;杜月笙:“五十年来之中国通商银行”,载中国通商银行编:《五十年来之中国经济》,第5页。

[31]中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室主编:《中国第一家银行——中国通商银行的初创时期(1897~1911)》,第116页。

[32]中国银行总管理处经济研究室编:《中国重要银行最近十年营业概况研究》,中国银行总管理处1933年印行,第68页。

[33]周葆銮:《中华银行史》,商务印书馆1923年版,第2页。

[34]孔祥贤:《大清银行行史》,南京大学出版社1991年版,第74页;周葆銮:《中华银行史》,第10页。

[35]南京金融志编纂委员会:《民国时期南京商办银行》 (南京金融志资料专辑二),南京金融志编纂委员会1994年印行,第1页。

[36]张郁兰:《中国银行业发展史》,上海人民出版社1957年版,第25页。

[37]参见杨荫溥:“五十年来之中国银行业”,载中国通商银行编:《五十年来之中国经济(1896~1947)》,第41页;王玉茹、燕红忠、付红:“近代中国新式银行业的发展与实力变化”,载《金融研究》2009年第9期。

[38]中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室主编:《中国第一家银行——中国通商银行的初创时期(1897~1911)》,第116页;唐传泗、黄汉民:“试论1927年以前的中国银行业”,载《中国近代经济史丛书》编委会: 《中国近代经济史研究资料(4)》,上海社会科学院出版社1985年版,第65页。

[39]中国人民银行上海市分行金融研究室编:《一家典型的民族资本银行:浙江兴业银行简史》,1978年油印本,第10、56页。

[40]这26家银行是1912年开业的中国银行(由大清银行改组而来)、广东银行、江苏银行、中华商业储蓄银行、富滇银行、泰丰银行、黄陂商业储蓄银行、松江银行、华商银行、山东银行、湖南银行、江西民国银行、江西劝业银行、江西储蓄银行,1913年开业的中华商业有限公司、晋胜银行,1914年开业的聚兴诚银行、新华信托储蓄银行、殖边银行,1915年开业的浙江地方实业银行(由浙江银行改组而来)、上海商业储蓄银行、盐业银行、察哈尔兴业银行、华富殖业银行、通县农工银行、昌平农工银行。参见中国银行总管理处经济研究室编:《全国银行年鉴(1935年)》,中国银行总管理处1935年印行,第F2~F3页。

[41]唐传泗、黄汉民:“试论1927年以前的中国银行业”,载《中国近代经济史丛书》编委会:《中国近代经济史研究资料(4)》,第65页。

[42]唐传泗、黄汉民:“试论1927年以前的中国银行业”,第66页。

[43]“湘省通商银行现状谈”,载《申报》1921年2月26日,第7版。

[44]“湘省通商银行复业”,载《申报》1921年3月9日,第8版。

[45]胡遹编:《湖南之金融》 (湖南经济调查所丛刊),湖南经济调查所1934年印行,第32页。

[46]“湘省通商银行之基金”,载《申报》1921年3月13日,第7版。

[47]胡遹编:《湖南之金融》(湖南经济调查所丛刊),第32页。

[48]中国银行总管理处经济研究室编:《全国银行年鉴(1937年)》,中国银行总管理处1937年印行,第A4页。

[49]其中如广西、安徽、河南、山东、直隶等地方银行,均在设立不久即倒闭或改组。其中广西银行1910年由广西官银钱号改组而成,在旧桂系陆荣廷势力的管理下,仅存在11年,1921年宣布倒闭。1926年在李宗仁、白崇禧等新桂系的扶植下,广西银行再次开业,但亦只维持了3年时间,1929年再次停业;安徽中华银行于1911年11月在光复后由安徽军政府在原裕皖官钱局的基础上改组而成,负责发行钞券与代理省库,1913年孙中山二次革命中,皖省耗资颇多,总分行又遭兵灾,一蹶不振,从而停业;河南省银行的筹备先后经赵倜、冯玉祥、张福来等人主政时期,终于1923年在豫泉官钱局基础上改组而成,资本500万元,实收1/4即行开业,后因吴佩孚与冯玉祥之间的混战,吴佩孚两次洗掠河南省银行金库,1926年1月,币值贬值54%,6月贬值88%,几同废纸。1926年8月,河南省议会查封省银行,宣告清理;山东省银行1925年9月由军阀张宗昌主持设立,后因垫付巨额军费,以及滥发纸币,导致信用丧失,币值贬值,至1928年初,币值落至2~3折,是年4月底张宗昌败于北伐军北逃,山东省银行发行纸币已无人接受,银行自行倒闭;直隶省银行于1910年由天津官银号改组成立,资本190万元,业务为代理省库,发行纸币,以及应付政治经费的支出。1924年后,先后在李景林、诸玉璞的干预下,大肆发行铜元票800万元,银元票1000万元,导致挤兑风潮频繁发生,1927年冬,北伐军进逼华北,该行发行兑换券成为废纸,遂宣告停业。诸多地方银行中,只有江苏银行、山西省银行、浙江地方银行等少数几家艰难维持下来。参见姜宏业主编:《中国地方银行史》,湖南出版社1991年版;王玉茹、燕红忠、付红:“近代中国新式银行业的发展与实力变化”,载《金融研究》2009年第9期。

[50]杨荫溥:“中国之银行业”,载《中央银行月报》第5卷第1号(1936年1月),第30页。

[51][法]白吉尔著,张富强、许世芬译: 《中国资产阶级的黄金时代(1911~1937)》,上海人民出版社1994年版,第78页。

[52]此处数字系根据千家驹所著《中国的内债》(社会调查所1933年印行)第28页数据统计以万元为单位四舍五入而成。

[53]贾士毅:《国债与金融》,商务印书馆1930年版,第25页。

[54]姚崧龄: 《中国银行二十四年发展史》,传记文学出版社1976年版,第230页。

[55]中国人民银行上海市分行金融研究所编:《一家典型的民族资本银行:浙江兴业银行简史》,第15页。

[56]“上海银行负债类各科目分类统计” (1926年),载中国人民银行上海市分行金融研究所编:《上海商业储蓄银行史料》,上海人民出版社1990年版,第260~261页。

[57]中国银行总管理处经济研究室编:《全国银行年鉴(1937年)》,第A4页。

[58]唐传泗、黄汉民:“试论1927年以前的中国银行业”,第69页。

[59]囿于资料限制,此处仅通过银行实收资本与各项存款两项来衡量银行资力的变化。

[60]1931年3月28日,国民政府公布《银行法》,关于银行资本总额规定为股份有限公司、两合公司、股份两合公司组织的银行,其资本总额不少于50万元;无限公司组织的银行,其资本总额不少于20万元。参见杨荫溥:“中国之银行业”,载《中央银行月报》第5卷第1号(1936年1月),第55页;朱鼎:“普通银行法解析”,载《银行周报》第15卷第13号(1931年4月),第14页;前溪:“新银行法之研究”,载《银行周报》第15卷第12号(1931年4月),第5页。

[61]1935年,国民政府利用世界经济危机与白银风潮给国内金融业带来的关联性影响,以救济金融恐慌为由,发行金融公债1亿元,其中3000万元用于中央银行扩资,1500万元拨给中国银行充作官股,1000万元拨交通银行充作官股,再以2500万元“救济”上海钱庄业。最终使中央银行资本达1亿元,中国银行资本达4000万元,官商各半,交通银行资本达2000万元,官三商二,上海钱业则被迫在接受“救济”前提下改组钱业公会,同意安插政府代表为会董,国民政府从而从根本上控制了中国的金融体系。参见洪葭管:《中国金融史》,西南财经大学出版社2001年版,第316页。

[62]中国银行总管理处经济研究室编:《全国银行年鉴(1937年)》,第A5页。

[63]1927年纯益统计,参见中国银行总管理处经济研究室编: 《中国重要银行最近十年营业概况研究》,第35页;1936年纯益统计,参见中国银行总管理处经济研究室编:《全国银行年鉴(1937年)》,第S137页。

[64]中国银行总管理处经济研究室编:《全国银行年鉴(1937年)》,第S31页。

[65]朱斯煌:《民国经济史》,银行周报社1948年印行,第32~33页。

[66]“理事会关于加速完成西南西北金融网的决议”,载重庆市档案馆、重庆人民银行金融研究所编:《四联总处史料》(上),档案出版社1993年版,第186页。

[67]杨荫溥:《五十年来之中国银行业》,第42页。

[68]朱斯煌:《民国经济史》,第508~509页。

[69]朱斯煌:《民国经济史》,第34页。

[70]杨荫溥:《五十年来之中国银行业》,第43页。

[71]周耀平:“银行资金的构成及其动态”,载《光华半月刊》第4卷第10期(1936年5月),第49页。

[72]孔祥贤:《大清银行行史》,第70、76页。

[73]姚崧龄:《中国银行二十四年发展史》,第15页。

[74]《中国银行则例》(1913年5月23日),载中国银行总行、中国第二历史档案馆编:《中国银行行史资料汇编(1912~1949)》 (一),档案出版社1991年版,第111~114页。

[75]姚崧龄:《中国银行二十四年发展史》,第48页。

[76]卜明:《中国银行行史》,中国金融出版社1995年版,第910页。

[77]袁世凯政府时期,随着军政费用的急剧增加,财政收支状况日益窘迫,袁世凯政府遂强迫中、交两行滥发兑换券充作军费,甚至把两行的发行准备挪作私用,引起通货膨胀,1916年3~4月间,中、交两行金融枯竭的消息持续发酵,从北京、天津、上海等地的交行与广东、浙江等地的中行开始的挤兑风潮逐渐蔓延全国,民众纷纷涌至中、交两行要求兑现。交通系首领梁士诒向袁氏献策,谋划中、交两行同时停兑的诡计,并于1916年5月11日,颁布“国务院令”,要求“所有该两行已发行之纸币及应付款项,暂时一律不准兑现付现”。尽管中国银行上海分行在宋汉章、张嘉璈等人的主持下,抗拒停兑,但停兑令还是引起了席卷全国的金融风潮,中、交两行纸币急跌,市面恐慌加剧,造成了金融市场的极大混乱。参见卜明:《中国银行行史》,第73~80页。

[78]相对于1913年的“民二则例”,此次“民六则例”作了以下修改:①民二则例中规定的正副总裁由政府简任,民六则例将决定正副总裁人选的权力转移到大股东手里。根据民六则例规定,董事、监事由股东总会选任,总裁、副总裁由董事中简任。这样一来,正副总裁任命之权表面上虽属于政府,但实权仍操于股东,使正副总裁不会随政局的变化而频繁更迭。②民六则例废除了旧则例中政府必须认购3000万元股份的规定,提出中行股份政府酌量认购,表面上是照顾政府财政困难,实则为扩大商股权力准备条件。参见王强:“商权、财政与党争:中国银行‘民六则例风波’述论”,载《江苏社会科学》2007年第2期。

[79]卜明:《中国银行行史》,第32页。

[80]“中国银行新条例”,载《银行周报》第12卷第43号(1928年11月),“专载”第1页。

[81]许达生:“中国金融恐慌之开展”,载《东方杂志》第32卷第5号(1935年3月),第5页。

[82]中央银行1928年11月1日成立,南京国民政府赋予它特殊的地位和特权,至1934年末,其发展速度超过所有银行,但其实力还不如中、交两行。根据1936年《全国银行年鉴》统计,1934年中央银行与中国、交通两银行相比较,资产总额占三行总资产的1/4强,为中国银行的49%,略大于交行;发行兑换券8600万元,为中行2.05亿元的42%,为交行的77%;各项存款额为中行的50%,不及交行,各项贷款额仅及中行的31%,交行的63.5%。参见中国银行总管理处经济研究室编: 《全国银行年鉴(1936年)》,中国银行总管理处1936年印行,第S35、S43、S49、S67、S73页。

[83]“姚崧龄的论述”,载中国银行总行、中国第二历史档案馆编: 《中国银行行史资料汇编(1912~1949)》(一),第391页。

[84]“交通银行要求填招股本”,载交通银行总行、中国第二历史档案馆编: 《交通银行史料(1907~1949)》(上),中国金融出版社1995年版,第16、18页。

[85]“交通银行新条例”,载《银行周报》第12卷第45号(1928年11月),第9页。

[86]“交通银行股东会总纪”,载《工商半月刊》第7卷第10号(1935年4月),第115页;“修正交通银行条例”,载财政部财政科学研究所、中国第二历史档案馆编:《国民政府财政金融税收档案史料》,中国财政经济出版社1997年版,第533页。

[87]“总部公布农民银行条例”,载《申报》1933年3月19日,第10版;“豫鄂皖赣四省农民银行条例及其章程”,载《银行周报》第17卷第15号(1933年4月),第29页。

[88]“国民政府财政部训令”,载中国人民银行金融研究所编: 《中国农民银行》,中国财政经济出版社1980年版,第190~191页。

[89]“中国农民银行条例”,载中国第二历史档案馆编: 《国民政府财政金融税收档案史料》,第567页。

[90]“国民政府财政部训令”,载中国人民银行金融研究所编: 《中国农民银行》,第37~38页。

[91]“中国农民银行股东、股权及代表姓名一览表”,载中国人民银行金融研究所编:《中国农民银行》,第35页。

[92]“拨足资本与所谓验资”,载洪葭管主编: 《中央银行史料(1928~1949)》(上),中国金融出版社2005年版,第17页。

[93]此批国库证系属国库券性质,分别为1935年6月30日期500万元,12月31日期500万元,1936年6月30日期500万元,12月31日期500万元,1937年6月30日期500万元,12月31日期500万元,均按月息4厘计算。参见:“央行理事会第82次会议记录”(1934年12月),载洪葭管主编: 《中央银行史料(1928~1949)》 (上),第247页。

[94]“三银行增加官股”,载《银行周报》第21卷第10号(1937年3月),第7页。

[95]中国人民银行金融研究所编: 《中国货币金融史大事记》,人民中国出版社1994年版,第213页。

[96]姜宏业:《中国地方银行史》,第189页。

[97]姜宏业:《中国地方银行史》,第190页。

[98]“财政部关于四川浚川源银行原委及现状节略” (1914年),载中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》 [第3辑·金融(二)],江苏古籍出版社1991年版,第916页。

[99]姜宏业:《中国地方银行史》,第193页。

[100]中国银行总管理处经济研究室编:《全国银行年鉴(1935年)》,第B3页。

[101]这45家银行是中央银行、中国银行、交通银行、中国农民银行、山西省银行、山东省民生银行、四川省银行、安徽地方银行、江西建设银行、江西裕民银行、江苏银行、江苏省农民银行、西康省银行、河北省银行、河南农工银行、浙江地方银行、陕西省银行、湖北省银行、湖南省银行、富滇新银行、宁夏省银行、新疆省银行、福建省银行、广西银行、广西农民银行、广东省银行、上海市银行、北平农民银行、南昌市立银行、广州市立银行、永瑞地方农民银行、金堂农民银行、崇德县农民银行、绍兴县农民银行、海宁县农民银行、余姚县农民银行、嘉善县地方农民银行、嘉兴县地方农民银行、义东浦地方农民银行、衢县地方农民银行、中国国货银行、中国实业银行、中国通商银行、四明商业储蓄银行、农商银行。参见沈春雷编:《中国金融年鉴》,第155~167页。

[102]沈春雷编:《中国金融年鉴》,第107页。

[103]江西省最早的地方银行是1912年由江西官钱总局改组而成的江西民国银行,资本200万元,后因1913年江西战事发生,财政支绌,发行过巨,于1915年宣告清理。1916年,江西省府当局筹议新设江西银行,但由于军阀混战,政局动荡,1921年始正式营业,此后陆续又有赣省银行(1923年)、赣垣公共银行(1923年)以及江西官银号(1923年)成立。以上四行号皆为官商合办,并有代理省库、发行纸币之特权。然而四银行很快便走向了滥发纸币的老路。1925年,江西省当局为改革金融机构,集中纸币发行,遂将四银行合并,更名为江西地方银行。嗣后由于江西地方战事频仍,军政当局用款无度,该行以大量发行纸币为应付,1926年北伐军戡定江西前夕,直系军阀邓如琢强迫江西地方银行发行新纸币480万元,超出该行实收资本81万元的5倍之多。是年11月北伐军抵定南昌后,江西地方银行遂告停业清理。参见郭荣省编:《中国省银行史略》,台湾“中央银行”经济研究处1967年印行,第59~61页。

[104]熊式辉:“改组江西裕民银行之意义”,载《经济旬刊》第6卷第5~6期(1936年2月),第1页。

[105]“江西裕民银行发还商股”,载《银行周报》第25卷第10号(1941年3月),第3页;郭荣省编:《中国省银行史略》,第63页。

[106]“陕西省银行七年来之总检讨”,载《银行周报》第22卷第36号(1938年9月),第3页。

[107]中国人民银行总行金融研究所编:《近代中国金融业管理》,人民出版社1990年版,第457页。

[108]在广西银行业发展史上,有3次广西银行的组建,分别为1910年2月组建的第一期广西银行,这是广西历史上诞生的第一家省营地方银行,系在原广西官银钱号的基础上改组而成。辛亥革命后,广西银行在陆荣廷的控制下大肆发钞,1921年因无力应付挤兑,随着陆荣廷政权垮台而倒闭;1925年5月新桂系李宗仁、黄绍竑、白崇禧等统一广西全省后,着手整理庶政,重建广西银行,因纯属官营,故名广西省银行,1929年3月蒋、桂战争中,因军费支出浩繁,导致通货膨胀而关门;1929年底,新桂系重新控制广西局势,于1932年8月重建广西银行,资本总额为毫银1000万元。参见中国人民银行总行金融研究所编:《近代中国金融业管理》,第434~436页。

[109]龙一飞:“旧中国的广西银行和广西农民银行”,载全国政协文史资料委员会编:《文史资料存稿选编》(经济上),中国文史出版社2002年版,第617页。

[110]姜宏业:《中国地方银行史》,第413页。

[111]唐传泗、黄汉民:“试论1927年以前的中国银行业”,第71页。(https://www.xing528.com)

[112]中国人民银行上海市分行:《中国第一家银行:中国通商银行》,第10页。

[113]事实上,张振勋在政商两界皆成绩卓著,除担任清政府驻外领事外,1898年担任粤汉铁路帮办,次年升任总办;1903年慈禧太后两次召见张振勋,赏给侍郎衔,以三品京堂候补,1904年再次召见,赏给头品顶戴,补授太常寺正卿,并任命为商部考察外埠商务大臣,兼槟榔屿官学大臣,兼督办闽广农工路矿事宜;1907年,又被任命为督办铁路大臣。在实业方面,1894年创办张裕酿酒公司,1897年参与筹办中国通商银行,并任总董;1907年接办广西华兴三岔银矿公司,增资数十万元,改为宝兴公司;1909年任广东总商会总理,1910年任全国商会联合会会长,筹办中美轮船公司。此外,他还先后创办了广州亚通公司、平海福裕公司、惠州福惠玻璃厂、广东开建金矿公司、雷州垦牧公司、佛山裕益制砖厂等企业。参见林增平、郭汉民编:《清代人物传稿》(下编·第6卷),辽宁人民出版社1990年版,第466页。

[114]林增平、郭汉民编:《清代人物传稿》(下编·第6卷),第456~457页。

[115]中国人民银行上海市分行金融研究室编:《金城银行史料》,上海人民出版社1983年版,“前言”第2页。

[116]必须说明的是,在股东登记簿上,往往不是股东的真正姓名,而是代理人或堂号,上述股东除少数使用真名外,其余各户股东均是名号各异,如安定堂为胡笔江,仁厚堂即周作民,倪香记为倪嗣冲、倪幼丹家族,三槐堂是王郅隆,吴元龙系吴鼎昌长子等。参见“金城商业银行有限公司简章” (1917年5月),载天津财经大学、天津市档案馆编:《金城银行档案史料选编》,天津人民出版社2010年版,第3页。

[117]“资本来源和变化情况”(1919年),载中国人民银行上海市分行金融研究室编:《金城银行史料》,第20~21页。

[118]“资本来源和变化情况”(1922年),载中国人民银行上海市分行金融研究室编:《金城银行史料》,第21页。

[119]徐国懋、邵怡度:“金城银行简史”,载上海市政协文史委员会编: 《旧上海的金融界》,上海人民出版社1988年版,第162页。

[120]“资本来源和变化情况”(1927年),载中国人民银行上海市分行金融研究室编:《金城银行史料》,第22页。

[121]“股东变化概况”(1935年7月),载中国人民银行上海市分行金融研究室编:《金城银行史料》,第244~245页。

[122]陈自芳:“中国近代官僚私人资本的比较分析”,载《中国经济史研究》1996年第3期。

[123]魏明:“论北洋军阀官僚的私人资本主义经济活动”,载《近代史研究》1985年第2期。

[124]汪敬虞:《十九世纪西方资本主义对中国的经济侵略》,人民出版社1983年版,第504页。

[125]叶澄衷(1840~1899),名成忠,浙江宁波镇海人,少时家境贫寒,14岁时由族人带往上海,经介绍入前法租界某杂货店工作,后从事舢板贩卖杂货,以后发展到登船承做“一揽子”的交易,生意渐渐做大,并开办南顺记五金商号。之后叶澄衷以南顺记为中心,在江浙、长江流域、华北、东北等城市先后开设了十几家分号。1883年其开始代理美孚煤油的在华销售,至19世纪末,发展成为美孚石油在华独家经销商。参见上海社会科学院经济研究所编:《上海近代五金商业史》,上海社会科学院出版社1990年版,第68、264页。

[126]刘镛(1826~1892),近代著名湖州丝商,年少时曾在丝绸店、丝行为学徒,上海开埠后,湖州辑里丝出口剧增,刘镛与人合伙开设正茂丝行,获利丰厚。不久又独资在上海开设刘贯记丝号,在南浔开设刘振茂丝行等,从事辑里丝出口贸易。同治年间,又涉足盐务,设扬州盐场,并先后于上海、汉口、青岛等处开设钱庄数家及投资近代银行,被称为南浔富商中的“四象”之一。参见丁日初:《近代中国的现代化与资本家阶级》,云南人民出版社1994年版,第27页。

[127]许春荣(1839~1910),浙江宁波人,清同治年间开设专营进口洋布匹头的大丰洋货号,后成为英商泰和洋行在华洋布代理商,因此起家,先后创办阜丰、鼎丰、通余、通源等7个钱庄,并与镇海叶家合股开设余大、瑞大、志大、承大等“四大”钱庄,曾任上海德华银行、花旗银行买办。参见“瑞大、余大、志大、承大四庄清理问题座谈会记录”,载中国人民银行上海市分行编:《上海钱庄史料》,上海人民出版社1960年版,第743~744页。

[128]“上海中华汇理银行告白”,载《申报》1891年11月6日,第8版;汪敬虞:《十九世纪西方资本主义对中国的经济侵略》,第506页。

[129]中国人民银行上海市分行: 《中国第一家银行:中国通商银行》,第10~11页。

[130]中国人民银行上海市分行金融研究室编:《一家典型的民族资本银行:浙江兴业银行简史》,第6页。

[131]浙江铁路公司是在清末路权运动的大背景下组建的,经过汤寿潜、严信厚、朱葆三等人的努力活动,江浙商人发起商办铁路运动,浙江铁路公司筹办时,江浙商人踊跃投资,其中以杭州、嘉兴、湖州、宁波、绍兴五府为最盛,尤其宁波帮商人与湖州丝商为最多,江浙商人的投资成为浙江铁路公司资本的最主要部分。参见“浙江全省铁路议略”(1905年),载宓汝成编:《中国近代铁路史资料(1863~1911)》 (第3册),中华书局1963年版,第1001页;闵杰:“浙路公司的集资与经营”,载《近代史研究》1987年第3期。

[132]中国人民银行上海市分行金融研究室编:《一家典型的民族资本银行:浙江兴业银行简史》,第6页。

[133]“王晓赉访问记录”(1959年11月6日),载中国人民银行上海市分行金融研究所编:《上海商业储蓄银行史料》,第25页。

[134]“上海银行初期之股东名单”(1915年4月~1916年2月),载中国人民银行上海市分行金融研究所编:《上海商业储蓄银行史料》,第27~28页。

[135]于彤:“中国银行创办考”,载《中国近代经济史研究资料》(六),上海社会科学院出版社1987年版,第148~149页。

[136]“中国银行公函”(1917年11月5日),载中国银行总行、中国第二历史档案馆编:《中国银行行史资料汇编(1912~1949)》(一),第85页。

[137]卜明:《中国银行行史》,第32页。

[138]卜明:《中国银行行史》,第32页。

[139]“中行民二则例请政府宣示宗旨致大总统略”(1919年4月30日),载中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》 [第3辑·金融(一)],江苏古籍出版社1991年版,第345页。

[140]关于中国银行“民六则例风波”的具体过程,参见王强: “商权、财政与党争——中国银行‘民六则例风波’述论”,载《江苏社会科学》2007年第2期。

[141]永祚:“维持中行之根本办法”,载《银行周报》第3卷第22号(1919年6月),第27页。

[142]严中平: 《中国近代经济史统计资料选辑》,科学出版社1955年版,第165页。

[143][法]白吉尔著,张富强、许世芬译: 《中国资产阶级的黄金时代(1911~1937)》,上海人民出版社1998年版,第85页。

[144]陆仰渊:《民国社会经济史》,中国经济出版社1991年版,第99~100页。

[145]中国银行总管理处经济研究室:《全国银行年鉴(1937年)》,中国银行总管理处1937年印行,第F1~F40页;黄逸峰、姜铎等: 《旧中国的民族资产阶级》,江苏古籍出版社1990年版,第335页。

[146]于彤:“北洋时期全国金融机关一览”,载中国社会科学院近代史研究所近代史资料辑室编:《近代史资料》(总第68号),中国社会科学出版社1988年版;中国银行总管理处经济研究室:《全国银行年鉴(1937年)》,第F1~F40页;徐寄庼:《最近上海金融史》,上海商务印书馆1932年版,第201页。

[147]中国银行总管理处经济研究室:《全国银行年鉴(1937年)》,第F9页。

[148]“棉业银行之筹备”,载《申报》1921年2月18日,第10版。

[149]中国银行总管理处经济研究室:《全国银行年鉴(1921~1922年)》,中国银行总管理处1922年印行,第85页。

[150]“浙江丝绸商业银行创立会纪”,载《申报》1921年6月20日,第11版;徐寄庼:《最近上海金融史》,第141页。

[151]“天津中国丝茶银行开幕”,载《银行月刊》第6卷第1号(1926年1月),第5页。

[152]“聚兴诚银行之略史及其营业概况”,载《银行周报》第3卷第36号(1919年9月),第38页。

[153]重庆市工商联文史委员会:《聚兴诚银行》 (重庆工商史料第6辑),西南师范大学出版社1988年版,第23页。

[154]重庆市工商联文史委员会:《聚兴诚银行》 (重庆工商史料第6辑),第55~56页。

[155]“原刘鸿记帐房秘书曹雨塘口述”(1963年7月),载上海社会科学院经济研究所编:《刘鸿生企业史料》(上),上海人民出版社1991年版,第4页。

[156]徐盈:“当代中国实业人物志——刘鸿生”,载《新中华》第3卷第4期(1945年4月),第96页。

[157]“刘念义口述”(1958年4月),载上海社会科学院经济研究所编:《刘鸿生企业史料》(上),第294页。

[158]“中国企业银行开幕”,载《银行周报》第15卷第44号(1931年11月),第3页;方祖荫:“刘鸿生创办中国企业银行”,载上海市政协文史委员会编:《旧上海的金融界》,第211页。

[159]“中国企业银行经理范季美致重庆刘鸿生函” (1939年),载上海社会科学院经济研究所编:《刘鸿生企业史料》(中),上海人民出版社1991年版,第291页。

[160]中国银行总管理处经济研究室:《全国银行年鉴(1937年)》,第G3页。

[161]林金枝:《近代华侨投资国内企业概论》,厦门大学出版社1988年版,第207页;刘效白:“侨商中南银行”,载上海市政协文史委员会编: 《旧上海的金融界》,第173页。

[162]中国银行总管理处经济研究室:《全国银行年鉴(1937年)》,第G1~G18页。

[163]“秦润卿访谈记录”(1957年7月),载中国人民银行上海市分行编:《上海钱庄史料》,第739页。

[164]上海市商会商务科:“上海市商会商业统计”,载沈云龙主编: 《近代中国史料丛刊》(第3编第42辑),台湾文海出版社1988年影印版,第95页。

[165]尹铁:《浙商与近代浙江社会变迁》,中国社会科学出版社2010年版,第119页。

[166]和成银行:“和成银行十年来业务概况”,载《四川经济季刊》第1卷第3期(1944年6月),第194页。

[167]成都市政协文史资料委员会编:《成都文史资料选辑》(第20辑),成都市政协文史资料委员会1988年印行,第132页。

[168]“申新纺织公司投资事业一览”(1935年底),载上海社会科学院经济研究所编:《荣家企业史料》(上),上海人民出版社1962年版,第553~554页;杜恂诚:《民族资本主义与旧中国政府(1840~1937)》,上海社会科学院出版社1991年版,第238~239页。

[169]“刘鸿记的股份投资情况”,载上海社会科学院经济研究所编: 《刘鸿生企业史料》(中),第45~46页。

[170]戴鞍钢:《发展与落差:近代中国东西部经济发展进程比较研究(1840~1949)》,复旦大学出版社2006年版,第405页。

[171]“上海银行主要股东投资数额分类统计表” (1915~1921),载中国人民银行上海市分行金融研究所编:《上海商业储蓄银行史料》,第38~40页。

[172]关于近代工商企业家投资银行的事例,可参见杜恂诚:《民族资本主义与旧中国政府(1840~1937)》,第237~241页;李一翔:《近代中国银行与企业的关系(1897~1945)》,台湾东大图书公司1997年版,第205~211页。

[173]唐传泗、黄汉民:“试论1927年以前的中国银行业”,第69页。

[174]朱斯煌:《银行经营论》,商务印书馆1939年版,第84页。

[175]朱斯煌:《银行经营论》,第84页。

[176]俞仁宪:“会计上资本公积之检讨”,载《国立上海商学院院务半月刊》第25期(1935年12月),第557页。

[177]徐沧水:“我国各银行资力之分析及其利益之比较”,载《银行周报》第3卷第29号(1919年8月),第21页。

[178]周耀平:“银行资金的构成及其动态”,载《光华半月刊》第4卷第10期(1936年5月),第50页。

[179]《清度支部殖业银行则例》(1908年),载中国第二历史档案馆编:《中华民国金融法规选编》(上),档案出版社1989年版,第153页。

[180]《北洋政府颁布之兴华汇业银行则例》 (1912年11月26日),载中国第二历史档案馆编:《中华民国金融法规选编》(上),第159页。

[181]可参见张辑颜:《中国金融论》,黎明书局1936年版,第317~328页。

[182]可参见中国银行总行、中国第二历史档案馆编: 《中国银行行史资料汇编(1912~1949)》(一),第111~132页。

[183]可参见交通银行总行、中国第二历史档案馆编: 《交通银行史料(1907~1949)》(上),第172~198页。

[184]《财政部关于转发银行法令》 (1931年4月24日),载中国第二历史档案馆编:《中华民国金融法规选编》(上),第575页。

[185]“历届股东会(董事会)关于盈余分配的决议”,载中国人民银行上海市分行金融研究所编:《上海商业储蓄银行史料》,第286~290页。

[186]“董事会会议记录”(1934年1月25日),载中国人民银行上海市分行金融研究所编:《上海商业储蓄银行史料》,第723页。

[187]所谓盈余滚存,即公司类企业在每届账期将公积金、股息、红利、薪酬分配之后的净利余额,一般任其留存账上,以备不时之需或与下届账期净利共同分配。盈余滚存与公积金的不同在于,盈余滚存不受法规的约束,可多可少,伸缩自由,亦无一定的特定用途;相同之处在于在效用上实无区别,均为无息之资金,一般用于保障股利之平均,谋取股东切实利益。参见裕孙:“说盈余之分派”,载《银行周报》第5卷第23号(1921年6月),第4页。

[188]中国银行总管理处经济研究室编: 《中国重要银行最近十年营业概况研究》,第312页。

[189]“聚兴诚银行之略史及其营业概况”,载《银行周报》第3卷第36号(1919年9月),第39页。

[190]“金城银行盈余分配状况表” (1917~1927年),载中国人民银行上海市分行金融研究室编:《金城银行史料》,第46、363页。

[191]金城银行1925年的纯益达135.6万元,但1927年后纯益迅速下滑,1927~1931年,历年纯益仅为99.1万元、100.8万元、101.4万元、104.6万元以及94.2万元。参见中国银行总管理处经济研究室编:《中国重要银行最近十年营业概况研究》,第326页。

[192]参见徐沧水:“我国各银行资力之分析及其利益之比较”,载《银行周报》第3卷第29号(1919年8月),第22页。

[193]1921年全国银行业纯益数据系根据中国银行总管理处经济研究室编《中国重要银行最近十年营业概况研究》第326页统计上浮20%后所得;1936年全国银行业纯益数据参见中国银行总管理处经济研究室编《全国银行年鉴(1937年)》第S137页的统计。

[194]裕孙:“说银行资本之性质”,载《银行周报》第5卷第44号(1921年11月),第7页。

[195]子明:“银行资金发展概观(上)”,载《银行周报》第6卷第45号(1922年11月),第14页。

[196]这些军政要人包括外交部次长曹汝霖、陆军总长王士珍、陆海军大元帅统率办事处总务厅长唐在礼、禁烟特派员蔡伯浩;天津朱经田将军、财政厅长汪向叔、政务厅长秦稚樵、军务厅长刘琴舫、津海关监督徐芷升、津海关道吴子明、警察厅长杨敬林、天津镇守使商子纯;上海江宁将军冯华甫、江苏巡按使齐震严、财政厅长胡海帆、江海关监督施理卿、上海道尹杨小川、金陵道胡翼中、上海镇守使郑子俊、海军总司令李鼎新、淞沪水上警察督办萨鼎铭、上海电报局长袁静生、江南造币厂厂长夏辅宜、招商局董事王子展等人。参见:“盐业银行档案”,载上海档案馆藏档案Q277-1-55,第5~6、18页。

[197]“盐业银行档案”,载上海档案馆藏档案Q277-1-55,第1~3页。

[198]重庆市工商联文史委员会:《聚兴诚银行》,第87页。

[199]“交通银行档案金研第110号”,载交通银行总行、中国第二历史档案馆编:《交通银行史料(1907~1949)》(上),第305~306页。

[200]南京金融志编纂委员会、中国人民银行南京分行:《民国时期南京商办银行》(南京金融志资料专辑二),南京金融志编辑室1994年印行,第65页。

[201]“国民政府通令各机关公款应存入中央银行”,载洪葭管主编: 《中央银行史料(1928~1949)》(上),第98页。

[202]卜明:《中国银行行史》,第231~232页。

[203]吾新民: “王志莘孙瑞璜与上海新华银行”,载上海市政协文史委员会编:《旧上海的金融界》,第155页。

[204]祖荫:“刘鸿生创办中国企业银行”,载上海市政协文史委员会编: 《旧上海的金融界》,第212页。

[205]“金城银行总经理处致津行关于存款业务的函”(1922年2月13日),载天津财经大学、天津市档案馆编:《金城银行档案史料选编》,第241页。

[206]“总处致津、京、沪行函”(1921年4月28日),载中国人民银行上海市分行金融研究室编:《金城银行史料》,第124页。

[207]“行务会议议决案”(1922年1月),载中国人民银行上海市分行金融研究室编:《金城银行史料》,第123页。

[208]“1934年3月份与4月份金城银行储蓄存款余额比较表” (1934年5月),载天津财经大学、天津市档案馆编:《金城银行档案史料选编》,第263页。

[209]“往来业务报告”(1922年),载中国人民银行上海市分行金融研究所编:《上海商业储蓄银行史料》,第100页。

[210]“陈光甫致陶竹勋函”(1922年9月13日),载中国人民银行上海市分行金融研究所编:《上海商业储蓄银行史料》,第101页。

[211]上海商业储蓄银行编: 《陈光甫先生言论集》,上海商业储蓄银行1948年印行,第14页。

[212]“1915~1926年储蓄存款的增长”,载中国人民银行上海市分行金融研究所编:《上海商业储蓄银行史料》,第120页。

[213]“各属普通存款余额按对象分类表”(1947年12月),载交通银行总行、中国第二历史档案馆编:《交通银行史料(1907~1949)》(上),第332页。

[214]南京金融志编纂委员会、中国人民银行南京分行:《民国时期南京官办银行》(南京金融志资料专辑一),南京金融志编辑室1992年印行,第126~127页。

[215]“各属普通存款余额按对象分类表”(1947年12月),载交通银行总行、中国第二历史档案馆编:《交通银行史料(1907~1949)》(上),第331~332页。

[216]卜明:《中国银行行史》,第235页。

[217]金城银行:《金城银行创立二十周年纪念刊》,世界书局1937年印行,第142页。

[218]杨荫溥:《五十年来之中国银行业》,第52页。

[219]有的银行将存款分为定期存款与活期存款,有的银行分为定期存款与往来存款,有的甚至细化为定期存款、活期存款、特别活期存款、通知存款、暂时存款、同业存款等繁多名目。参见马寅初:《中华银行论》,商务印书馆1929年版,第44页;杨荫溥:“中国之银行业”(上),载《中央银行月报》第5卷第1号(1936年1月),第64页。

[220]此20家较大银行是:中国银行、交通银行、浙江兴业银行、四明商业储蓄银行、浙江实业银行、江苏银行、中华商业银行、新华商业储蓄银行、上海商业储蓄银行、盐业银行、中孚银行、金城银行、中国农工银行、大陆银行、东莱银行、永亨银行、中兴银行、中南银行、中华劝工银行、上海煤业银行。参见吴承禧:《中国的银行》,商务印书馆1934年版,第32页。

[221]吴承禧:《中国的银行》,第34页。

[222]这11家银行分别为浙江兴业银行、上海商业储蓄银行、浙江实业银行、大陆银行、盐业银行、金城银行、中国银行、中南银行、中国垦业银行、四行储蓄会、新华商业储蓄银行。

[223]兼之:“中国商业银行之今昔观”,载《经济资料》第1卷第3期(1943年5月),第8页。

[224]这20家商业银行分别为上海商业储蓄银行、浙江兴业银行、中国国货银行、中国实业银行、金城银行、大陆银行、盐业银行、中南银行、新华信托储蓄银行、聚兴诚银行、四川美丰银行、和成银行、川盐银行、四川建设银行、亚西实业银行、通惠实业银行、江海银行、长江实业银行、建国银行、开源银行。参见康永仁:“重庆的银行”,载《四川经济季刊》第1卷第3期(1944年6月),第118~119页。

[225]程绍德:“战前上海之商业银行及其业务”,载《中央银行月报》第9卷第7号(1940年7月),第2547页。

[226]杨荫溥:《五十年来之中国银行业》,第53页。

[227]中国银行总管理处经济研究室编:《中国重要银行最近十年营业概况研究》,第14,315页。

[228]中国银行总管理处经济研究室编: 《中国重要银行最近十年营业概况研究》,第14页。

[229]此12家银行分别是中国银行、交通银行、上海商业储蓄银行、金城银行、大陆银行、中南银行、盐业银行、浙江兴业银行、浙江实业银行、四明商业储蓄银行、中国国货银行、国华银行。参见程绍德:“战前上海之商业银行及其业务”,载《中央银行月报》第9卷第7号(1940年7月),第2539页。

[230]吴承禧:“民国二十三年度的中国银行界”,载《东方杂志》第32卷第2号(1935年1月),第42页。

[231]吴承禧:“民国二十四年度的中国银行界”,载《东方杂志》第33卷第7号(1936年4月),第78~79页。

[232]如1940年9月,四联总处理事会通过了《全国节约建国储蓄运动竞赛及核奖办法》,以推进节约储蓄。后来又通过提高外币储蓄存款利率、允许存户将法币折购外币存入银行等措施,吸引社会存款。参见陆仰渊:《民国社会经济史》,中国经济出版社1991年版,第563页。

[233]杨荫溥:《五十年来之中国银行业》,第51页。

[234]发行钞票系金融业者由营业之运用所造出之资力。换言之,钞票的发行,一方面是银行的负债,一方面也是银行资金的一种重要来源。同样作为外来资金来源,它与银行存款最大的不同在于,发钞可以使银行现金的功用增大,放款或投资的能力膨胀。如发钞100元,银行仅需60元作现金准备,无形中银行可运用资金增加了40元。参见吴承禧:《中国的银行》,第35页。

[235]千家驹、郭彦刚: 《中国货币演变史》,上海人民出版社2005年版,第206页。

[236]献可:《近百年来帝国主义在华银行发行纸币概况》,第50页。

[237]中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室主编:《中国第一家银行——中国通商银行的初创时期(1897~1911)》,第30页。

[238]徐沧水:“民国钞券史”,载《银行周报》第8卷第24号(1924年6月),第2页。

[239]彭信威:《中国货币史》,上海人民出版社1958年版,第565~566页。

[240]魏建猷:《中国近代货币史》,台湾文海出版社1983年版,第166页。

[241]卓遵宏:《中国近代币制改革史(1887~1937)》,国史馆2009年印行,第78页。

[242]“熊希龄关于整理各省币制的计划”,载中国人民银行总行参事室编: 《中华民国货币史资料(1912~1927)》(第1辑),上海人民出版社1986年版,第126页。

[243]“财政部统一纸币计划”,载中国人民银行总行参事室编: 《中华民国货币史资料(1912~1927)》(第1辑),第129页。

[244]如1913年10月财政部呈准制定《各省官银钱行号监理官章程》,依次向各省官银钱行号派驻监理官,监督地方收回旧钞,严禁发行新钞。1914年财政部又训令各省民政长再次重申严禁官私立银钱行号私发纸币,1915年10月在财政部的主持下,还制定了《取缔纸币条例》,要求除中国银行发行的纸币外,其他机构之前已获得发行准许的,准其在营业年限内,继续发行,限满应即全数收回;未获得准许的,禁止发行新钞,已发行的钞券,应报由财政部酌定期限,陆续收回;所有新发钞券的现金准备必须在五成以上。参见中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》[第3辑·金融(一)],江苏古籍出版社1991年版,第42、79、91页。

[245]交通银行总行、中国第二历史档案馆编: 《交通银行史料(1907~1949)》(上),“前言”第4页。

[246]“北洋时期享有纸币发行权的官商合办特种银行发行钞票情况简表”,载中国人民银行总行参事室编:《中华民国货币史资料(1912~1927)》 (第1辑),第788~794页。

[247]永祚:“吾国中外各银行发行纸币之统计”,载《银行周报》第3卷第31号(1919年8月),第36页。

[248]刘平:《近代中国银行监管制度研究(1897~1949)》,复旦大学出版社2008年版,第355~365页。

[249]发行数额系作者根据统计数据以亿元为单位四舍五入而得。参见唐庆永:“近几年来吾国之纸币”,载《经济学季刊》第7卷第4期(1937年2月),第138页。

[250]唐庆永:“近几年来吾国之纸币”,载《经济学季刊》第7卷第4期(1937年2月),第140、142页。

[251]谦益:“论领券制度”,载《钱业月报》第9卷第5号(1929年5月),第23页。

[252]卓遵宏:《中国近代币制改革史(1887~1937)》,第166页。

[253]张家骧:《中华币制史》,民国大学1925年版,第139页。

[254]杨荫溥:《杨著中国金融论》,第128页。

[255]“上海市钱币学会郁祥祯同志访问录”,载交通银行总行、中国第二历史档案馆编:《交通银行史料(1907~1949)》(下),中国金融出版社1995年版,第885页。

[256]“论领券制度”,载中国人民银行总行参事室编:《中华民国货币史资料(1912~1927)》(第1辑),第177页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。