宏观上看,银行资金大致分为银行自有资金(即内部负债)与外来资金(即外部负债),自有资金包括资本金(即股款)、公积金(即盈利积累)等,外来资金包括各类存款、银行券发行、同业拆借、再贴现等。[71]

这里首先考察近代银行自有资金,也即资本金与公积金的具体情况。

近代银行业的资本金来源,无外乎有政府拨充、商民自行募集两种方式。政府拨充是近代银行业发轫时期的重要资金来源,尤其是官办银行,资金来源或是全部由政府拨充,或是政府拨充与商民募集相结合。有着国家银行身份的中国、中央、交通、农民四大银行,尤是如此。1905年户部银行成立时资本总额库平银400万两,分为4万股,其中户部筹款认购2万股,即200万两,1908年户部银行改设为大清银行时,又在原有资本上扩充600万两,合共1000万两,户部拨充资金占500万两。[72]民国初年,大清银行改组为中国银行之时,原大清银行500万两商股得以承继,在此基础上又招股500万两,在商股未招足前,由政府拨款协助,原大清银行官股应行削减,以抵补大清银行在各地损失,另外,大清银行的债券债务,另设机关清理。[73]1913年4月,北京政府参议院通过中国银行则例,史称“民二则例”,规定中国银行资本6000万元,计分60万股,政府先行认购30万股,余数由公众认购。[74]但至1916年3月,北京政府仅先后拨到股金428.1万元,不足则例规定的政府至少必须交足1000万元的规定,为补足差额,又以“民国元年六厘公债”票面7000万元,作价571.9万元凑足官股。[75]截至1916年底,中行资产负债表所列股本总额计6000万元,未缴股本47 633 715元,实收股本12 366 285元,[76]且大部分为无市价之政府公债,官股占绝大多数股权。1917年,为消弭1916年袁世凯政府时期“停兑令”[77]的影响,以及避免此类事件再次发生,新任中行副总裁张嘉璈主持修订了“民六则例”,加强了商股股东的权力,规定政府官股可随时售于人民,董事无官商之分,皆由股东会选任等。[78]依据“民六则例”的原则,中行分别于1917年、1921年招收商股,至1922年,实交股本总额已达1976.02万元,其中除官股5万元外,其余1971.02万元全部为商股所有,占股本总额的99.75%,[79]异于1917年之前官股占据优势的局势,此时商股实现了逆转。此后直至1928年10月26日,成立伊始的南京国民政府公布“中国银行条例”,将其定位为政府特许的国际汇兑银行,把中国银行资本总额从6000万元改为2500万元,其中政府官股由原来的酌量认购改订为500万元,余由人民认购。[80]此次加入官股,仅占全部股本的20%,所以商股依然保持了绝对优势。在中国银行改组为国际汇兑银行后的数年中,商股化的方针不仅没有削弱,而且通过股东会、董事会的合法程序,以张嘉璈为首的代表商股利益的中行常务董事会,牢牢掌握着中行实权,他们的背后有着一大批有实力的江浙金融资产阶级。此种状态持续至1935年,是年由于受世界经济危机以及美国白银政策的影响,以及内忧外患频仍,使本来已很拮据的财政金融更加困难重重,政府债信低落,公债推销不易,白银大量外流,市场银根紧缩,工商业更感困难,内地金融枯竭,钱庄大量倒闭,金融形式愈发严重。[81]而此时中央银行无论资力抑或声誉皆远逊于中国银行。[82]南京国民政府认识到,要加速金融控制与垄断,必须首先控制中行。在孔祥熙的运作下,财政部以稳定金融、救济工商为借口,于1935年3月发行1亿元金融公债,财政部长孔祥熙训令中国银行,以其中2500万元交于中国银行扩充官股,使中行股本从原来的2500万元,官股占20%,扩充为股本5000万元,官股占60%。[83]

与中国银行不同的是,交通银行的股本构成中,官股几乎一直占有较大份额。交通银行1907年创办时由邮传部奏明清政府,资本定为库平银500万两,分为5万股,其中“邮传部筹款认购2万股,其余3万股,准由本国之官绅商民人等购买”,嗣后由于商民认股踊跃,“统计挂号认股之数,逾额一倍有余,探询群情,佥有折收一半之憾”,1908年6月,邮传部又奏请添设5万股,前后共10万股,依然是官四商六的比例,资金总额达库平银1000万两。[84]其后交通银行资本金数次变化,官股皆在其中扮演着重要角色,如1928年11月,国民政府公布交通银行条例,将股本改为国币1000万元,每股100元,国民政府财政部认股2万股,其中1万股以现金交付,另1万股由财政部拨交金融债券100万元抵充;[85]1935年3月,与前述中国银行情形相同,交通银行奉令修改条例,增加官股,改订股本总额2000万元,分20万股,其中官股12万股,商股8万股,一次缴足,至此交通银行股本比例由最初的官四商六变为官六商四。[86]

中国农民银行的前身,1933年4月1日豫鄂皖赣四省农民银行成立时,条例规定资本额为1000万元,由国库投资300万元,豫、鄂、皖、赣四省省库各投资50万元,招募商股500万元,俟收足250万元即开始营业。[87]1935年,豫鄂皖赣四省农民银行改组为中国农民银行,以“供给农民资金,复兴农村经济,促进农业生产之改良进步”为主要业务,所发钞票亦被赋予“与法币同样行使”的特权,[88]获得了较快发展。1941年,经国民政府改组,资本总额增为国币2000万元,分为20万股,其中除由财政部认购12.5万股以及各省市政府分别认股外,余由人民认购。[89]1942年,在战时金融整理的大背景下,国民政府对国家行局实施调整,实行国家银行专业化,中国农民银行特许为唯一农业金融机构,该行发行事务移交中央银行,并接收中国、交通、中信三行局农贷事宜,同时资本总额增为6000万元。[90]其中除中央军校同学会在1939年以商股身份投资250万元外,1935年之后中国农民银行的资本金中再无商股投入,即使是1935年之前的商股,也多是各地省政府以及半官方机构的投资,如浙江、甘肃、安徽、陕西、江西、河南、湖南、贵州、四川、青海、湖北、福建等省政府,另有陕西省银行、黄埔抚恤委员会、遗族学校、武岭学校等,[91]实际上这些所谓商股几乎都可视为官股,也即严格意义上说,中国农民银行的资本金中,没有真正私人资本参与的痕迹。

与中国农民银行类似的还有1928年11月1日成立的中央银行。中央银行成立之初资本2000万元,由国库一次拨足。[92]1935年初,国民政府为配合对全国金融业的控制与垄断,决定增加中央银行资本至1亿元,其中除以原有2000万元资本外,另将该行历年积累之2000万元公积金转作资本,并由财政部拨到现款3000万元,余下3000万元则以国库证抵充。[93]此间虽有招集商股的讨论,但由于招集商股须经董事会、监事会以及国民政府核准,手续繁琐,以及抗战爆发,国民政府实施金融统制,未能实现。

除上述全国性银行外,不少民族资本银行亦有官股的渗透。四明商业储蓄银行、中国通商银行、中国实业银行是近代民族资本商业银行的代表,因经营谨慎,信用稳固,史称“小三行”。1935年5月,上海明华银行总行因受其北平、平津及青岛三分行挤兑风潮影响,突然停止营业。美国美丰银行因投机外汇业务失败及抵押经营地产过多,周转不灵,亦宣告停止营业,宣告清理。同时,普益地产公司、普益信托公司、美东银公司因与美丰银行有连带关系,亦受影响,宣告停业和改组,由此造成上海金融市面不稳,有发行钞票权之中国实业银行、中国通商银行及四明商业储蓄银行发生挤兑,迫于形势,三行请求政府给予支持。国民政府乘机对三行注入官股,其中四明商业银行创立于1908年,资本总额150万两,废两改元后,折合国币225万元,此次改组,决定扩充资本至400万元,旧股以一成半折合新股33.75万元,财政部加入官股366.25万元;中国通商银行成立于1896年,资本总额500万两,按一成半折合国币52.5万元,加入官股347.5万元,共400万元;中国实业银行1919年开业,总行设天津,1932年迁上海,资本350.74万元,此次改组扩充资本至400万元,旧股亦照一成半折合国币52.611万元,另加入官股347.389万元。[94]并于1935年5月30日由财政部派原任中央银行国库局局长胡祖同为中国实业银行总经理;6月1日派原中央银行常务董事叶琢堂为四明商业储蓄银行总经理;6月7日中国通商银行召开股东大会决议:原董事长傅筱庵改任常务董事,以杜月笙为董事长、顾贻谷为总经理,自此以后,占全国钞票88%的发行银行均在南京政府控制之下。[95]

另外,晚清至民国时期创设的众多地方银行,多由地方政府把持的官股加入并主持大局。如1905年四川总督锡良向慈禧太后和光绪皇帝奏请在川省设立银行,并附上《银行章程》36条,同年10月浚川源银行奉准在重庆设立,股本总额白银50万两,官股占6成,商股占4成,官股由藩司拨给30万两,另招商股20万两凑足,股本不论官商每股1000两,年息5厘。[96]1908年,适逢川汉铁路改归商办,股息由4厘增至6厘,商人对投资铁路热情高涨,浚川源银行中的商股有陆续退出的,该行因此将所有商股一律退还,纯归官办。[97]辛亥革命中,该行毁于兵灾,遭劫银20多万两,损失惨重,以致停业一年之多。1912年底,四川军政府为解决当时军队饷需和地方财政困顿,决定先行筹资400万元,恢复营业。但由于地方不靖,筹款无着,仅筹到45万元资金,即行开业。[98]然而好景不长,1913年二次革命爆发,川军熊克武响应孙中山在重庆武装讨袁,为解决军需,先后在浚川源重庆、自流井分行强行提款75万余两白银,致使该行营业再次陷于停顿。时任总经理黄云鹏向四川巡按使署恳请拨款未果,“再四思维,惟有添招商股,改为官商合办,方足以谋信用而维进行”,将股本总额由原定银元400万元改为100万元,性质由纯官办改为官四商六,1915年5月改组完成时,官股40万元由四川省财政厅拨足,商股照章先收半数,开始营业。正当银行业务出现转机之时,袁世凯派任四川会办军务并川省巡按使的陈宦认为浚川源由官商合办,政府不便支配,竟致电财政部将原案撤销,退回商股,仍归官办,[99]之后直至1927年浚川源银行解体,官股一直占有主导地位。又如1919年设立的山西省银行,成立之初定位为官督商办,资本额定为300万元,1929年增为1000万元,1930年阎锡山倒蒋失败,山西政局动荡,旋又被收归官办。1932年对该行改组,资本增至1200万元,由省政府分年筹拨,每月拨10万,实际先后拨到款项共180万元。[100]尽管此后未再见有继续拨款的记录,但官股控制着山西省银行确是显而易见的事实。

据沈春雷主编的《中国金融年鉴》统计,1939年各级银行中存有官股的银行有中央银行、中国银行、交通银行、中国农民银行、山西省银行、山东省民生银行等45家。[101]这一时期全国新式银行总数约为147家,[102]如此计算,有官股投资的银行占全部银行总数的30.6%,比例并不算大。但如若从官股占银行资本比例上看,中央、中国、交通、农民以及通商、四明、实业等具有全国性影响的银行资本中,官股比例较大。在省、县两级地方银行中,省银行以政府出资者居多,县银行则以商股为盛。见表1-4:

表1-4 抗战前各省银行情况一览表(1937)

(续表)

资料来源:郭荣省编:《中国省银行史略》,台湾“中央银行”经济研究处1967年刊印,第22~24页。

观察表1-4省银行的资本构成,抗战前依然营业的23家省银行中,由省府直接出资设立的为18家,另外江西省建设银行虽由省建设厅出资成立,事实上亦可视为官股,因此官股出资的银行应为19家,其余4家皆为官商合资。因此仅就数量上看,官股出资的占省银行总数的82.6%,居绝对优势。即便是4家官商合资银行中,官股依然牢牢掌握着控制权:江西裕民银行是在整理原江西地方银行的基础上成立的。[103]1927年8月,江西省财政厅长黄实邀集工商界人士重设省银行,拟定新设江西裕民银行,资本100万元,官商各半,商股由原江西地方银行债权人按存款多寡比例摊认,作为股本,官股由江西省政府拨付。1936年2月,江西省政府提出增资改组裕民银行的建议,经股东会讨论通过,由省政府增加官股100万元,合原股共200万元,官股占3/4。[104]1940年9月,为配合国民政府战时金融统制政策,江西省参议会提议将裕民银行原有商股退出,增加官股。是年11月裕民银行董事会接受参议会建议,决定自1942年1月起,改为完全官股。所有商股50万元,由江西省政府承受,并增加资本300万元,共计实收资本500万元。[105]陕西省银行1931年成立之初资本定为500万元,官商各半,商股实收95万元,官股以西京机器厂和启新印书馆两家企业抵充,这一时期陕西省银行营运资金短缺,省政府无力拨足官股,而军政经费还靠省银行垫付,省银行除了发钞之外别无他路。1933年陕西省政府改组省银行,资本改为200万元,商股由原交股金连同股息收足100万元,官股不变,但经营未见起色。[106]抗战爆发后,沦陷区工商业内迁,陕西省金融因之繁盛,1938年陕西省银行增加资本300万元,1941年又追加资本500万元,资本总额此时已达1000万元。1945年7月,财政部公布省银行条例,规定省银行归各地方政府所有,资本由省库拨足,是故陕西省银行商股全部退出,改为官办地方银行。[107]广西银行[108]资本定为毫银500万元。开办之初,由广西省府在税契及田赋附加收入中拨毫银330万元,先行营业。自第二年起,又向各县富户和各级公务人员强迫募股,以满足500万元的定额。对各级公务人员的认股采用强迫扣薪的方法,每人扣薪一个月,分期扣完。对各县富户的认股也是采取摊派勒索的方式进行的。由于有了这些私人股份的参加,广西银行就成为官商合办的性质,并采取旧公司法中的“股份两合公司”的形式。在这个“股份两合公司”中,广西省府代表无限责任股东一方,各县地方公股(即以田赋附加收入认股的各县政府)和各私人股东作为有限责任股东一方。按照旧公司法的规定,在股份两合公司中,所有公司的经营管理以及一切财政权力都应由无限责任股东掌握,有限责任股东只有监察之权。这样,广西省府就以无限责任股东的资格来支配广西银行的一切。[109]山东民生银行成立之时亦由省县合办,资本总额原定600万元,计分6万股,省县各半。实收320万元,其中各县随粮代征300万元,省金库只拨官股20万元。尽管官股比例较小,但总经理由财政厅长兼任,[110]管理权实际上被控制在省政府手里。

相较于政府拨充,商民自行募集的资本,也即商股则是近代中国银行自有资本的主要来源。从商股的整体构成来看,大致可分为官僚、军阀私人投资与商人投资两类。

近代中国由于资本主义经济基础相对薄弱,在银行业发展的初始阶段,工商业者投资银行的确实较少。在早期银行业的资本构成中,除前述官股外,以官僚、军阀投资为多。根据唐传泗和黄汉民先生的研究,在1915年前开设的38家商办银行中,能够查明创办人或投资人出身的有14家银行,这些银行的资本来源主要由地主、官僚或买办投资的有8家,如中国通商银行、四明银行、殖业银行、殖边银行等,资本额一般都在100万以上;纯粹由工商业者投资的为6家,资本只有几十万元,家数和资本都比不上前者。1916~1920年间,新设银行73家,其中能够查明投资人身份的28家银行,主要由地主、军阀、官僚和买办投资的占了一大半,共17家,如中孚银行、金城银行、新亨银行、中国实业银行等,其中有北洋政府的总理、总长、次长和各系军阀的大量投资,还有一些地方官僚、乡绅投资创办的地方性银行,如绥远丰业银行、山东齐鲁银行等。[111]在上述诸多官僚、军阀投资的银行中,以分别成立于清末和民初的中国通商银行与金城银行最为典型,下面通过对这两个银行资本构成的剖析,展现官僚、军阀投资银行的时态。

中国通商银行成立时资本额定为500万两,先收半数250万两于1898年收足。资本构成中盛宣怀任总办的招商局和电报局分别投资80万两和20万两,占实收资本的2/5。除了这两个局的投资外,盛宣怀名下包括他本人和代其他大官僚如李鸿章等的投资达73万两。积极支持盛宣怀的直隶总督、北洋大臣王文韶投资5万两。[112]在9名总董中,张振勋曾任清政府南洋商务大臣、驻槟榔屿第一任总领事、驻新加坡总领事等职,1894年创办烟台张裕酿酒公司。[113]严信厚的经历与张振勋相似,早年与杭州富商胡雪岩交好,被胡雪岩举荐给李鸿章,正值李鸿章剿捻缺人,委以上海筹办饷械,因办事得力,得到李的重视,在李移任直隶总督兼北洋大臣后,保荐严信厚为候补道,加知府衔,并任督销长芦盐务和河南官运事,1885年,又署天津盐务帮办。同时,严信厚还投资兴办了通久源纱厂、通久源面粉厂、上海吴淞防疫华医院、华兴水火保险公司、龙章造纸厂、上海内地自来水厂、锦州天一垦务公司、景德镇江西瓷业公司等新式民族工业。[114]其他如杨文骏时任广东雷琼道台,杨廷杲为上海电报总局提调,皆为政府官员,另一总董刘学询虽无实际官职,但系进士出身,与李鸿章等人交往甚密,长期混迹于官场。可见在中国通商银行的最初资本构成中,官僚投资是最重要的资金来源。

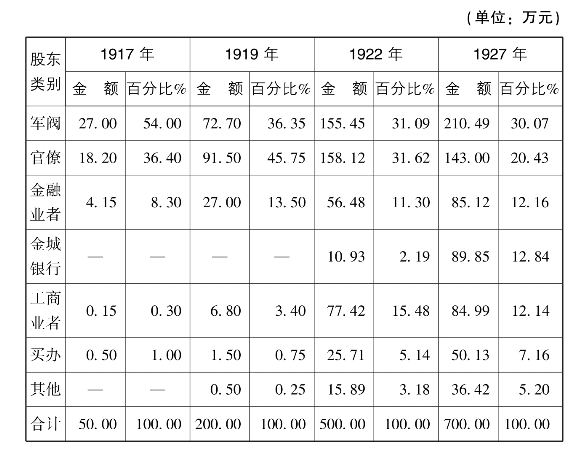

如果说中国通商银行是以晚清地主官僚投资为主,那么金城银行则是以民国初年的军阀官僚投资为特色。金城银行的发起人可分为两种类型:一类是军阀、官僚及其代理人,包括安徽省督军倪嗣冲(由其子倪幼丹代表)、安武军后路局督办王郅隆、陆军部次长徐树铮、天津造币厂监督吴鼎昌、段芝贵之弟长芦盐运使段谷香、周自齐的亲信山东财政厅长曲荔斋、陆军部军饷事务督办陈星楼等人;另一类是与军阀、官僚有密切关系的交通银行掌权人物,其中有总行协理任振采、北京分行经理胡笔江、总行稽核科主任周作民等。[115]在政治上,这些人几乎全属于安福系和交通系,或者依附于这两个政治派别。至于金城银行历次资本扩张时期股东身份的变化情况,参照下表各时期股东分类统计:

表1-5 金城银行各时期股东分类统计表(1917~1927)

资料来源:中国人民银行上海市分行金融研究室编:《金城银行史料》,上海人民出版社1983年版,第23页。

从上表可见,1917年金城银行资本收足50万元时,股东身份统计显示,军阀所占资本总额为54%,官僚所占比重为36.40%,两者加在一起共为90.40%,也就是说军阀与官僚的投资已占全部资本的九成以上。而工商业者的份额仅为0.30%,几乎可以忽略不计。从具体股份认购数额上看,根据1917年金城银行股务帐的记载,以倪幼丹为代表的倪氏家族17万元,王郅隆11万元,徐又铮、段谷香各5万元,吴鼎昌3万元,胡笔江2万元,周作民、任振采、李思浩、陶文泉各1万元,陈星楼、曲荔斋、曹汝霖、陈捷三各0.5万元,其余5户共1万元。[116]

1919年,金城银行增资至200万元的时候,股东户数从原来的23户扩充到108户,约有股东代表七八十人。先后又有几个军阀加入,除皖系军阀外,还吸收了直系军阀的股本,例如皖系的吴光新认购5万元,卢永祥加入2万元,直系湖北督军王占元入股5万元,唐天喜认股8万元,退职的国务总理熊希龄和交通系首领梁士诒各入股5万,王占元的军需科长兼湖北财政厅长魏联芳加入1.5万元,已退职的大总统黎元洪亦加入1万元。这次增资,还拉拢了一些工商业者、银行业者和买办参入股份。如扬州盐商周扶九加入2万元,上海溥益纱厂经理徐静仁入股1万元,天津聚立洋行买办宁彩轩1万元,中国银行谈荔孙、交通银行钱新之、金城银行阮寿岩、田少瀛等也先后加入数千元到2万元不等。[117]此次股本变化,北洋军阀投资数额从绝对数量上看虽然增加了,但所占比重减为36.35%,官僚的比重稍有增加,为45.75%,两者共占82.10%;其他金融界当权人物、工商业者以及买办等共占17.90%,总体上看,军阀官僚的投资仍占金城总股本的绝大多数。

1922年金城银行再次增资,此次股权变动后,股东户数增为574户,股东约390余人,各类股东所占比重较之前有了较大变化。军阀投资总额,尽管数量比前次增资多出1倍有余,达155万多元,但比重已下降至31.09%,官僚的情形类似,投资总额虽有增长,但比重亦跌至31.62%,两者相加,为62.71%,较之前的82.10%下降不少。工商业者和买办类型的股东方面,除增资者外,新加入的股东也不少,如天津恒记经理章瑞亭一次就认购了16.5万元,瑞兴益成记店主潘耀庭加入7.5万元,裕元纱厂厂长赵聘卿投资4万,另外还有不少银号、金店、纱号、颜料庄等行业商人亦有入股。[118]这样一来,至500万元股本收足时,工商业者、买办等股东股本已达119.02万元,比重业已提高至23.80%。

相较于之前的两次增资,1927年是金城银行股权结构发生重大变化的一年。是年由于受国内局势尤其是北伐战争的影响,许多军阀或将股本分割成数份,降低风险,或将股份出让,甚至撤回资本,减少投资。尤其是大股东倪、王两家持有的股票多出让过户,或向银行抵押借款,所占股额逐渐减少,因而军阀官僚资本合计与前期相比,降为50.50%,仅为金城全部资本的一半。[119]典型的如大股东王郅隆因经营裕元纱厂失败,早在1923年之前,就开始把金城股票向各银行抵押借款,是年王郅隆在日本死于地震后,其家属即将股票陆续出让,到1927年减持为24.1万元,从过去持有股权的22%降为3.44%。[120]在此期间,金城银行股东中有以该银行股票向外押借,未能及时还款而被处理的,所以逐渐有盐业银行持有金城股票8万元,中华汇业银行持有6万元。特别是金城本身因处理抵押或收购,所持有股份陆续增加至89.85万元,占股本总额的12.84%,与银行家持有的股份相加,已有25%之多。

此后1927~1935年的数年间,金城的军阀、官僚股东,有的已经撤回投资,有的已将股份转移他人,如吴佩孚、魏润生、段谷香、曲荔斋、周自齐等,都已完全退出;卢永祥死后,股份只剩1万余元,唐天喜的股份只剩2万元,其股份绝大多数被金城银行本身及其他金融业者所承购。所以,银行及金融业者个人持有的金城股份则普遍增加,这里包括金城银行本身及总经理周作民持有的股份、其他同业如盐业银行、中南银行、大陆银行等持有的股份以及银钱业资本家如王轶陶、胡笔江、任振采、常朗斋、马士如等持有的股份。[121]从金城银行股权变化的总体趋势上看,直至抗日战争爆发前夕,在金城银行资本总额未再继续增加的情况下,军阀、官僚所占股份不断萎缩,金融业者、工商业者及买办所持股份呈现出不断增长之势。

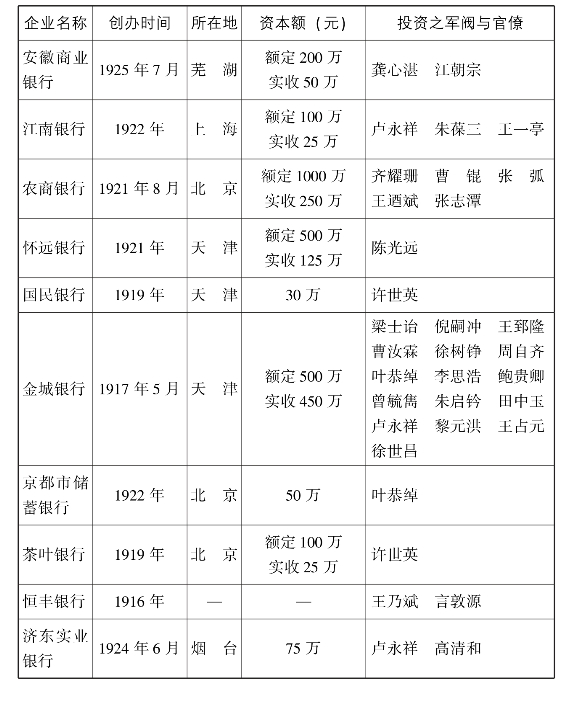

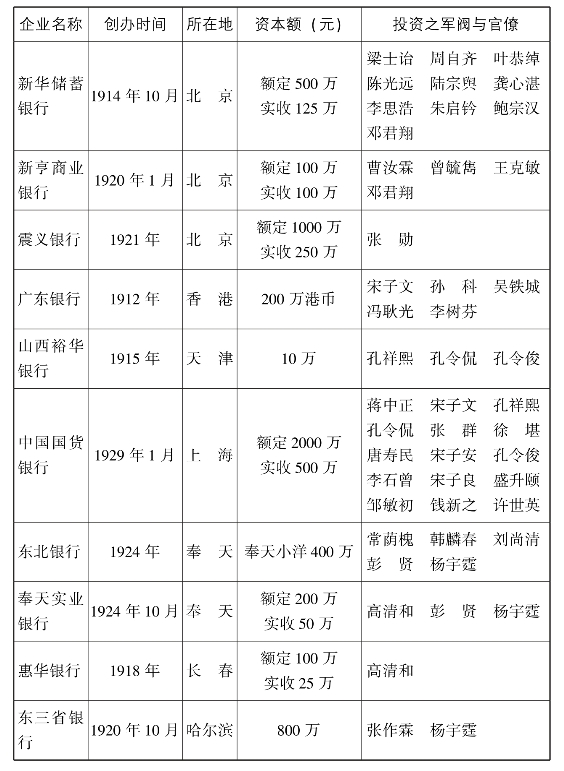

必须指出的是,这里所指军阀、官僚、买办等身份,并非一成不变的,随着近代中国资本主义经济的发展,一些军阀、官僚通过投资银行、企业等经济活动,开始向资本家阶级转化,有些人则是身兼官僚与资本家的双重角色。[122]从这个意义上理解,近代军阀、官僚投资银行业事实上是一个普遍现象。为了直观地、具体地展现这一现象,笔者根据前人既有研究以及现有资料,搜集整理了近代军阀、官僚投资银行业的情况统计表,虽然不能尽其所有,但亦可以窥其一斑。

表1-6 军阀、官僚投资近代银行业情况统计表

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)(https://www.xing528.com)

(续表)

(续表)

资料来源:魏明:“论北洋军阀官僚的私人资本主义经济活动”,载《近代史研究》1985年第2期;银行年鉴社编:《银行年鉴1921~1922》,银行周报社1922年版,第103页;于彤:“北洋时期全国金融机关一览”,载中国社会科学院近代史研究所近代史资料编辑室编:《近代史资料》(总第68号),中国社会科学出版社1988年版;陈自芳:“中国近代官僚私人资本的比较分析”,载《中国经济史研究》1996年第3期;上海市政协文史委员会编:《旧上海的金融界》,上海人民出版社1988年版。

由以上统计可见,尤其是在北方金融界,一些军阀、官僚不仅投资额巨大,有的还涉足多个银行,并充任投资银行的实际职务,对银行业产生重要影响。如交通系首领梁士诒同时兼任大生银行董事、五族商业银行董事长、交通银行总理、金城银行董事、盐业银行发起人、新华储蓄银行董事;曹汝霖身兼中华汇业银行总裁、中华储蓄银行监察人、中国实业银行董事、交通银行总理、新亨商业银行董事等职务;退职总统曹锟则同时是农商银行董事长、边业银行董事、北洋保商银行董事、通易银行董事;曾任财政部长李思浩更是兼任中国银行总裁、边业银行总裁、劝业银行董事、东陆银行董事、殖边银行总理等身份,事实上,此种现象可谓是不胜枚举,其他如王士珍、王占元、王克敏、王郅隆、卢永祥、叶恭绰、冯国璋、许世英、张弧、张勋、陆宗舆、周自齐、周学熙、龚心湛、黎元洪、潘复、靳云鹏等军阀或官僚,都在不同的银行有投资行为,并在各该投资银行拥有总理、董事等不同身份。[123]可以说,军阀与官僚的投资,已经成为近代银行业早期资本来源的重要组成部分。

近代银行业自有资本的另一重要来源是商人投资。商人投资近代银行业,起始于晚清时期。根据汪敬虞先生的研究,早在1864年,就有中国商人投资汇丰银行,在汇丰银行的年度报告中,曾骄傲地宣称“整个商业界以及许多中国商人现在都对本行有利益关系,并且都给予全力地支持”。此后中国商人投资外国在华银行业,甚至通过合办的方式组建新式银行,如1872年成立的华利银行、1890年开业的大东惠通银行和1891年的中华汇理银行,皆是如此。1893年大东惠通银行增资的时候,以李贯之等18人为代表的中国股东就曾宣称中国股东所占份额“已及其半”。在大东惠通银行董事长凯西的报告中也承认,银行的全部10万份股本中,中国股东所占份额,实际上是52 600股,超过一半。[124]在中华汇理银行的股东中,有著名的五金商人叶澄衷[125],上海顾问委员会的5名委员中,有2名是上海进出口业中实力雄厚的湖州籍商人,其一为著名的湖丝商人刘镛[126],另一个是英国泰和洋行在中国洋布代理商大丰号股东、后曾任德华银行买办的许春荣[127],其他如陈杰臣、周东生、关恺川等人,也都是名噪一时的商界人物。[128]由此可见,中国商人附股于外商银行在当时是较为普遍的现象。

商人投资中国近代银行,应肇始于中国通商银行。在中国通商银行成立之初的总董中,叶澄衷、施则敬、朱葆三等人,都是商股的代表。[129]被喻为近代第一家民族资本银行的浙江兴业银行的股本构成中,商股就占有绝对份额。根据浙兴创办时的股款分类,浙江铁路公司的投资占去总股本的44.53%,商人投资占28.94%,官僚占5.42%,文化教育界占1.62%。[130]事实上,浙江铁路公司的投资亦可视为商人股本,[131]如此一来,所有商人股本占总股本的73.47%。投资浙江兴业银行的商人,广泛分布于金融业、丝绸业、盐商、酱园业、药材业、米粮业、古玩业、洋布业、五金业等行业。从投资额度上看,浙兴的资本除浙江铁路公司这个最大股东外,最大的为200股,仅1户;200股以下,10股以上的共72户,3510股;10股及以下的为521户,1837股。[132]从这个统计来看,在浙兴的股本构成中,持有中小股的商人占绝大多数,同时也说明了浙兴的商业银行性质。

上海商业储蓄银行1915年4月创办之初额定资本10万元,实收资本7.5万元,其中德商礼和洋行、英商怡和洋行买办庄得之认购2.5万元,银行家陈光甫与张公权、浙江实业银行上海分行经理李馥荪三人合计认股2.5万元,浙江萧山通惠公纱厂与合义和丝厂总办楼映斋1万元,信和土行施再春1万元,萧山通惠公纱厂上海办事处主任王晓赉0.5万元。[133]1916年2月上海商业储蓄银行增资为20万元后,又有阜丰面粉公司孙景西、杭州中国银行经理蔡璞纯、硖石双山丝厂徐申如、大生纱厂张謇、申报馆史量才、商务印书馆夏筱芳、西门子洋行买办管趾卿等商人入股。[134]至1921年,上海商业储蓄银行股东分类统计如下表:

表1-7 上海商业储蓄银行股东分类统计表(1915~1921)

资料来源:中国人民银行上海市分行金融研究所编:《上海商业储蓄银行史料》,第35页。表中部分数字经作者四舍五入修改。

从上表股东分类统计来看,尽管上海商业储蓄银行资本总额呈持续增长趋势,1915年到1921年的6年间,资本总额从最初的区区5万元猛增至250万元,扩张50倍之多,但工商业者在其中一直占有最大份额。其次为金融业者,也即各大银行家的投资,同样是上海商业储蓄银行的主要股东。相反的是,官僚与买办所占股份比例,随着资本总额的膨胀,总体上呈下降趋势,官僚投资所占比例从20%上下,逐渐跌至10%左右,最低时仅为8.17%,买办的跌速更快,从最初的44%,萎缩至10%以下。股东身份的变化说明,工商业为代表的商股在资本构成中的地位日益重要。

中国银行官商股本比例的变化也体现出明显的商业化趋势,以及商股在中国银行发展中发挥的重要作用。在整理大清银行时,原大清银行商股一律被转为存款,没有作为股本加入新成立的中国银行。从1912年12月28日北洋政府拨给中国银行第一批股本,以后又陆续几次拨入官款作为中行资本,至1913年9月北京政府以公债票1000万元作价700万元拨充中行官股,自此中行资本号称1000万元。[135]在此之前,中国银行没有商股。

1915年,中行第一次招收商股,目标为1000万元,但因为中行当时被袁世凯控制,大规模地滥发京钞和财政垫款使中行信誉受损,公众对于中行投资没有信心,此次招股仅收到商股364.33万元,且绝大部分是1912年改为存款的大清银行股东。[136]第二次招股是根据1917年“民六则例”的规定于当年11月8日开始的。当时官股已有500万元,商股364.33万元,为使官商股都是500万元合计1000万元,招收商股目标仅为135.67万元,但因“民六则例”受到商界的高度赞同,结果商人认购踊跃,竟超过227.98万元。至此中行股本总额1227.98万元,其中商股727.98万元,占有股权的绝大部分。[137]1921年为厚集股金,第三次招募商股,此次招集股本599.89万元,1922年又募得148.15万元,使股本总额达到1976.02万元,其中除官股5万元外,其余全部为商股所有,商股占股本总额的99.75%。[138]商股已占绝对优势。

在商股股东中,使中行商业化的思想十分盛行。多数股东“咸以银行为商业机关,且为全国金融枢纽,必须远离政潮,方免危险”[139]。1917年,把持政府的安福系政客与商股股东关于中国银行到底是国家银行还是商业银行的身份发生争论,酿成金融史上著名的“民六则例风波”[140],期间就有股东以“中国银行之主人翁”的身份,认为改变中行困境的良善之法“即将中行完全改为商办,永不受政府之影响,不为政府所利用,不被一党之干涉,而营业上巍然独立者是也”[141]。虽然时值“民六则例风波”高潮,商股的意思表达或许较为激进,但从中可以窥知商股股东要求中行脱离政府控制、实行商业化经营的强烈愿望。随着商股的增加和商人群体对金融业影响的增强,中国银行逐渐走上商业化发展的道路。

上海商业储蓄银行与中国银行的股权变化趋势正是这一时期民族资本投资银行高潮的反映。第一次世界大战期间,民族工商业进入了一个前所未有的“黄金时代”,从1914~1919年,民族资本纱厂的平均利润增加了26.7%,规模最大的几家纱厂获得的利润高达20倍,有的甚至高达50倍,股息达到30%~40%,甚至90%。[142]宏观上看,1912年至1919年期间,中国工业的平均增长率为13.8%,远远高于1912~1949年间的平均5.5%。[143]在经济繁荣发展阶段,生产和交换的增长必然催生对信贷的大量需求。在此情形下,民族资本纷纷流向银行业,主要由商人出资成立的银行如雨后春笋般出现。如果按照股本来源特征分类,此时期及其之后设立的银行可分为以下几类:

首先出现的是一批专业性银行,如1912年在上海成立的主要从事“国内外汇兑及货物押汇”以及“兑换外国货币及买卖生金银”业务的兴华汇业银行;1914年3月财政部呈准在北京设立专以“辅助政府调济边疆金融,并贷款于沿边实业为业务”的殖边银行;1915年11月在通县等原有农工银行基础上组建以振兴农工为宗旨的中国农工银行;1919年4月在北京成立“以提倡储蓄兼营商业为宗旨”的新华储蓄银行;同年4月又在北京设立“以辅助实业发达或改良为宗旨”的中国实业银行等。[144]这些银行尽管不少也有官股,甚至军阀或官僚的投资隐藏其中,但绝大部分都是以商人投资为主,业务经营活动也具有相对的独立性,主要由商人或银行家实施,较少受官股的干涉。

其次,还有不少行业性银行在本行业商人的积极筹办下纷纷组建,如上海煤业银行、上海绸业商业储蓄银行、烟酒商业银行、中国棉业银行、中国垦业银行、川盐银行、丝业银行、吴县田业银行、松江典业银行、浙江典业银行、上海惠工银行、浙江丝绸商业银行、中国丝茶银行等。[145]这类行业性银行的特点之一是资本量较小,根据1937年《全国银行年鉴》的统计,在这些行业性银行中,实收资本超过100万的仅为中国丝绸银行125万元以及由四川盐商组建的川盐银行120万元,其他行业性银行的资本都在百万以下,较大的如上海绸业商业储蓄银行60万元,中国棉业银行50万元,丝业银行50万元,浙江丝绸商业银行50万元,较小的有上海惠工银行25万元,浙江典业银行实收25.78万元,吴县田业银行25万元,最小的松江典业银行仅6.47万元。[146]特点之二是投资人一般都是从事本行业的商人或商号,几乎没有官股、军阀或官僚投资。以上海煤业银行为例,该银行1921年成立时,其主要投资人和董事会成员亦是本业商人,如董事长韩云根是上海天生煤号经理,董事杜家坤是义泰兴煤号经理,董事刘鸿生发家于开滦煤矿上海售品处,是上海著名的煤炭大王。又如上海绸业商业储蓄银行的股东中,张澹如为张静江之弟,在上海经营丝业多年,有自己的丝业商号;裴云卿则是上海钱业的领袖人物,先后开设同润、安泰、德丰等几大钱庄;吕葆元是上海九纶绸缎局的老板;等等。[147]其他如中国棉业银行的主要股东大多是上海棉业界商人,[148]上海惠工银行是由上海机器织布业筹资组建,[149]浙江丝绸商业银行则是浙江籍丝绸商人投资,[150]中国丝茶银行的资本来自于丝茶商号或商人。[151]

主要以家族资本投资经营的家族式银行则是此类银行的又一形式。此类银行中比较典型的非四川杨氏家族的聚兴诚银行和刘鸿生家族的中国企业银行莫属。首先看聚兴诚银行,该银行系四川历代经商的杨氏家族所创建。早年杨氏经营四川土货买卖业务,开有聚兴祥商号,但经营并无太大起色。同治年间杨文光着手后,专营重庆与上海之间的匹头、棉纱贩运,并兼做票号业务,很快在宜昌、长沙、汉口、上海等地设立分庄,“信用之固,资本之雄,声誉之优,早驾侪辈而上,群推为蜀商之中坚”[152]。民国以后,尤其是第一次世界大战期间,外货输入锐减,出口大幅增加,重庆历来为西南贸易中心,火柴、缫丝、织布、采矿、航运以及山货、药材等行业发展迅速,市场上收交、存放、汇兑等金融业务也随之增加。而重庆地方上虽已设有中国银行,但主要任务是代理金库及发行钞票,并不揽办私人金融业务。重庆市场上早先的票号也因清政府的覆灭而停业。缺乏现代商业银行的支撑成为重庆商业发展的短板。1915年3月,在留美回国的杨希仲的帮助下,杨文光发起成立了聚兴诚银行。[153]成立之初,聚兴诚为股份两合性质,资本额100万元,其中杨氏家族所有无限责任股和有限责任股共占资本总额的73.2%,杨家的亲戚故旧持有的有限责任股为21.6%,高级职员约5.2%,这个资本结构直至抗战爆发前没有大的变动;1937年聚兴诚实施改组,资本总额增为200万元,其中杨氏家族所持股份下降至51.2%,亲戚故旧的资本降为16.5%,职员所占比例上升为19.8%,此外,此次改组还增加了外界股份,如四川财政厅长刘航琛入股4万元,民政厅长甘典夔5万元,建设厅长卢作孚2.5万元等,共计12.5%;1940年,由于法币贬值,聚兴诚再次增资为1000万元,杨氏家族股份又下降为40%,亲戚故旧股为20%,职员股占20%,外界股占20%。[154]尽管杨氏所持股份在所占总股本比例上有所下降,但若将杨氏家族所控制的亲戚故旧以及职员股加在一起,一直占股本总额的80%左右,外界股虽有所增长,但聚兴诚银行始终牢牢控制在杨氏家族的手中。

家族式银行的另一典型是刘鸿生家族创办的中国企业银行。刘鸿生,1888年生,浙江定海人,肄业于上海圣约翰大学,早年在英商开滦煤矿从事煤炭推销,活跃于上海、南京、杭州以及沪杭铁路沿线城市煤炭市场,因业务卓著,被提升为买办,主持上海开滦售品处,因此发家。[155]先后投资创建大中华火柴公司、上海水泥厂、章华毛绒纺织公司、中华煤球公司、华东煤矿公司、中华码头公司、华丰搪瓷公司、大华保险公司等企业,至中国企业银行开办前后,刘氏家族资产已达700多万元。[156]1930年代,受世界经济危机的影响,以及外货的大肆冲击,民族工商业经营困难,刘鸿生投资的各企业频现资金周转不灵,刘鸿生深感企业间资金周转以及银行借贷的困难,希望能够拥有自己的金融机构,一来临时银钱周转再无需仰人鼻息,二来可以吸收游资,充实企业资金。[157]1931年11月,经过多时筹备,中国企业银行在上海开幕。银行额定资本200万元,实收100万元,其中刘鸿生投资92.6万元,连同其弟刘鸿吉在内,共97.5万元,占总股本的97.5%。其余都是零星小股东,皆是张公权、徐新六等银行界高层人士,挂名列席股东会而已。[158]观察中国企业银行的股东会,刘鸿生、刘吉生、刘念仁等刘氏家族分别担任董事长、董事、监察人等职务,再加上刘家在股份上的绝对优势,可以想知刘氏家族在银行中的势力。从刘氏兄弟常常不顾资金紧张,随意从银行提款即可知中国企业银行的经营管理实际控制在刘氏家族手里,以致经理范季美在致函刘鸿生时抱怨“每当对外挣扎信用之际,而内部不谅,往往提款,忘其阽危”[159],其中的无奈,溢于言表。

近代华侨投资的国内银行业是银行资本类型中的重要形式。华侨商人特别是南洋华侨,深感“金融势力皆操于外人,侨胞事业发展,诸感不便”,于是纷纷提倡组织华人银行,“以应时势之需求,而维护侨胞工商事业,藉此挽回利权之外溢”。[160]1921年6月,南洋侨商黄奕住在《申报》馆史量才、上海统益纱厂徐静仁、交通银行北京分行经理胡笔江等人的帮助下,出资创办中南银行。黄奕住原拟独资1000万元作为银行资本,后改为招股合资2000万元,先收500万元,其中黄奕住个人投资350万元,连同南洋其他华侨的股份,共占资本总额的80%以上。1923年增资250万元,共750万元,此次增资中,黄家增资最多,持有股份75%强。[161]此后中南银行的股本虽几经变动,但黄奕住及其他侨商所占份额一直未有太大变化。根据1937年《全国银行年鉴》的统计,由侨商投资创办的银行还有大华银行、中华商业有限公司、中兴银行、四海通银行保险公司、永安银行、东亚银行、金华实业储蓄银行、香港国民商业储蓄银行、华侨银行、广东银行等。[162]

另外,还有一类为银号、钱庄转变而来的银行。根据现有资料,较早由钱庄改为银行的是1919年2月设立的豫源商业储蓄银行,是由出身于著名钱业世家苏州程氏的程子仁独资开设的豫源钱庄转化而来,保留了原来的无限责任性质,但此银行昙花一现,由于程子仁的去世,仅维持了三个月左右,又改回钱庄的模式。[163]进入1930年代以后,在与银行的竞争中钱庄逐渐呈现出制度劣势,这一时期钱庄转化为银行的案例逐渐增多。1933年12月,上海益丰钱庄改组为正明商业储蓄银行,[164]宁波的瑞丰钱庄,在1934年9月增资改组为浙东商业银行,绍兴商业银行、温州商业银行、浙江建业银行、两浙商业银行也都是由钱庄转化而来。[165]1937年,在四川颇有影响的和成钱庄呈准财政部,改组为和成银行,资本由钱庄时期的15万元增资为60万元。[166]银号、钱庄向银行转化在抗战时期形成一个高潮,在大后方银钱业比较集中的成都和重庆两地,就有重庆仁裕钱庄与成都植光钱庄合并改为四川兴业银公司;成都其昌银号、重庆和兴银号与宜宾资源银号合组为其昌银行;重庆和畅钱庄与内江涪和钱庄合组改为汇通银行等。这还不是全部,据统计,1942~1945年间,成都私营银号、钱庄转化为银行的共有11家,重庆的银号、钱庄转化为银行的则有3家。[167]

如上所述,随着近代中国银行业的不断发展,民族资本投资银行业的热情日益高涨。民族工商企业家把投资银行视为获取银行资金支持与保障自身资金安全的重要手段。近代最大的纺织、面粉企业集团的创办人荣氏兄弟对投资银行业的重要性就有充分的重视。在以申新纺织总公司名义投资的对象中,银行是其重点关注的,如中国银行投资25万元,上海商业储蓄银行投资45万元,荣宗敬还担任这两个银行的董事。另外,荣宗敬还以个人名义投资了上海正义银行、上海正大银行、统原银行、正利商业储蓄银行、大丰商业储蓄银行、劝业银行、江苏华大商业储蓄银行、正华银行、中和商业储蓄银行等银行。[168]前述刘鸿生,除了创办中国企业银行外,还先后向上海煤业银行、中国国货银行、宁波商业银行、华东商业储蓄银行进行投资注股。[169]前述湖州丝商也是投资近代银行的积极倡导者,如刘镛的儿子刘锦藻投资浙江兴业银行,张颂贤投资浙江兴业银行和中国银行,庞云增的儿子庞莱臣投资中国银行等。[170]上海商业储蓄银行的历次增资中,我们能够看到阜丰面粉公司的孙景西、天津振华造纸厂宁钰亭、上海开泰木行葛家、扬州盐商周扶九、豫丰纱厂毕云程、永安公司的郭标、先施公司欧彬、大中华纱厂聂云台等工商业者的身影。[171]事实上,工商企业家投资银行的例子还有很多,限于篇幅,此处不一一列举。[172]工商企业家纷纷投资银行业引起的直接结果是大量银行的应运而生,诸如上海商业储蓄银行、永亨银行、中孚银行、中国实业银行、劝业银行、大中商业银行等,都是在这一时期先后创办并发展起来的。正如前述引用唐传泗、黄汉民先生的研究,1916~1920年,全国商办银行共新设73家,平均每年新设14家,占同时期全国新设华资银行总数的90.1%,至1920年底,实存的商办银行81家,在全国华资银行总数中的比重,从1912年底的35.1%上升至78.6%;实收资本达4525万元,在华资银行总资本中的比重,从1912年底的27.5%上升至51.4%。[173]

在银行业自有资本的构成中,公积金亦是一个重要组成部分。银行业的公积金,论其功能,不外以下四端:“提高银行之信用,巩固银行之地位;提存的款,以备不时之损失;在盈余丰富之年,提存公积,藉以抵充营业不良时之红利,所以平均红利,使社会咸信银行之营业安定可靠;备作特别需用,如建造房屋,购置营业用具等”[174]。若从种类上看,银行公积可分为三种:一是法定公积,即依照法律规定,每年必须在银行盈余中按一定比例提取的公积金;二是任意公积,即法定公积之后,银行为求稳实起见,自动加提若干比例的公积;三是特别公积,即为特别需要提取的公积,如房屋建造、抵偿呆账等。[175]有的也从公积资金来源上分为营业公积与资本公积。[176]公积金对银行业的重要性,时人已有所认识,近代著名银行学家徐沧水曾提出“公积金之多者,关系于银行之地位信用者甚大,故银行业不可不以增进公积金为要务”[177]。总的来说,公积金的作用,在于巩固银行基础和信用,因此,保持公积金的不断增长对从事货币信用业务的银行业来说是十分必要的。在商业银行发展历史悠久的英国银行业中,往往实收资本仅占自有资本总额的一小部分,而公积金却很多。[178]

近代中国关于银行公积金最早的法规,是清政府度支部1908年颁布的《殖业银行则例》,其中第26条规定,“殖业银行所得利益,除开销资本额息、薪水、行用外,应提一成作为公积”[179]。1912年11月,民国北京政府为刚刚成立的兴华汇业银行颁布了《兴华汇业银行则例》,其中第22条规定“每半年须提盈利1/10以上作为公积金”[180]。1924年北京政府在清政府时期的《银行通行则例》的基础上制定了《银行通行法》,但这两部银行法中都未出现有关公积金的规定[181]。此间在各银行自己制定的银行则例、条例或章程中,倒是常有有关公积金的规定。如1913年、1915年、1917年、1928年、1935年与1944年分别修订的《中国银行则例》中,尽管在股本、董事会等方面屡有变化,但始终要求每年必须先将营业所得净利总额的1/10提存为公积金后,始得摊派股利红利。[182]1907年交通银行成立之初制定的《交通银行奏定章程》中虽然提到盈利分配应先提公积,但并未规定公积比例,但在民国时期的1914年、1925年、1928年、1935年分别制定的《交通银行则例》中则强调了银行必须优先提存盈利至少1/10的公积金后方可分摊红利的规定。[183]1931年3月,南京国民政府颁布《银行法》,对银行公积金的提存及其基本限度做了明确规定:“有限责任组织之银行,于每届分配盈余时,应先提出1/10为公积金”,同时规定“公积金已达资本总额一倍时,不在此限”。[184]从这些早期的银行通行法规以及各银行则例有关公积金的规定,可知公积金的重要性已经被银行界充分认识。接下来我们再考察一下在银行的资金管理中,公积金的实际提存状况如何。

单就银行个案的公积金情况考察,除个别银行外,各银行公积金及盈利滚存都随着纯利的增长而增长,但增长速度参差不齐。上海商业储蓄银行在近代中国商业银行中素以营业稳健著称,它从成立之初就比较重视提存公积金,以备不时之需。1917年12月,刚刚营业两年左右,上海商业储蓄银行的各项公积金即已有1.5万元,次年董事会上,经董事们公议,又增加公积8000元;1919年上半年董事会决定预提公积金1万元,下半年鉴于盈余较上届优胜,再通过决议加提公积金2.6万元,此后每年此行董事会都在分配股东花红之前,预先提存数量不等的公积金,以厚行基。[185]随着业务的不断增长,每年提存的公积金数额也逐渐增大,至1934年,上海商业储蓄银行的公积金累计总额已达400万元,是其资本总额500万元的80%。[186]浙江实业银行的业务统计数字中,公积金及盈余滚存[187]亦呈迅速扩大之势,1921年该行公积金及盈余滚存共为24.9万元,1931年248.6万元,[188]十年之间,公积金及盈利滚存增长了10倍。聚兴诚银行为体现稳健经营的方针,在其银行章程中规定每届账期提取公积金的比例是法定比例的2倍,为每届纯利的2/10,积累的公积金总额日益增大。[189]金城银行自1917年成立之日起即严格按照章程规定1/10的比例提存公积金,不仅如此,金城银行董事会还公议在法定公积金之外,在根据每年营业情况酌情提取不定比例的股利平均公积金,1917年至1936年,金城银行历年提存各项公积金额分别为3万元、8.1万元、8.9万元、16万元、24万元、16万元、24万元、30万元、25万元、20万元、14万元、16万元、16万元、19万元、20万元、20万元、20万元、20万元、22万元、25万元,[190]从公积金提存数额的演变趋势上看,成立最初10年间,因营业顺畅,公积金积累较快,至1927年各项公积金总额已达189万元,1920年代末与1930年代初由于受国内战事以及世界经济危机的影响纯益有所下降,[191]公积金亦随之缩水,跌至16万元,嗣后随着营业的逐步复苏,金城银行的公积金也日渐恢复,但直至抗战前,也未能恢复到1920年代的最高水平。

在整体增长的态势下,各银行的公积积累速率却不尽相同。以1918年为例,是年全国较大的14家银行中,公积金达百万元以上的有3家,首先是中国银行,计有319万余元,其次为交通银行217万余元,再次是中国通商银行的121万余元,其余的都在百万元以下,从最低的两千元到数十万元不等。如果从公积金占已缴资本比例的角度上考察,则中国通商银行以40%为最高,浙江兴业银行39%次之,再次为江苏银行33%,其他银行依次降低,如新华商业储蓄银行26%,广东银行20%,盐业银行17%,中华银行11%,最低者中孚银行因成立时间较晚,公积金占已缴资本比例仅为0.3%。[192]可见从公积金提存比例上比较,中、交两行则相形见绌。

从银行业总体上看,近代中国银行业公积金及盈利滚存规模除个别年份有上下波动外,处于稳步增长趋势,但由于近代中国银行业发展历史较短,各银行资本总额以及经营能力参差不齐,因此公积金及盈余滚存的积累水平不尽相同。

1920年代之前,虽然个别银行在年度报告中对公积金及盈余滚存的情况有所提及,但缺乏整个行业的相对准确的统计数据。从1920年代后期开始,随着银行业的迅速发展,以及在近代金融界影响日益扩大,有关银行业的各项统计才逐渐完善起来。1933年,中国银行总管理处经济研究室曾对当时影响较大的二十多家主要银行的营业状况进行了统计,其中包括实收资本、公积金及盈余滚存等多项内容,所涉及的这些银行数据大概占当时全国银行业整体水平的80%左右。其后的1934~1937年,中国银行总管理处经济研究室还编纂出版了《全国银行年鉴》,对全国银行业的各项业务情况进行全面的统计。下表1-8即为根据中国银行这些数据中有关公积金及盈余滚存的部分所作的统计:

表1-8 1921~1936年中国银行业公积金及盈余滚存统计表

资料来源:1921~1931年数据系按照中国银行总管理处经济研究室编《中国重要银行最近十年营业概况研究》第312页数字在向上调整20%之后的结果;1932~1933年的数据系根据中国银行总管理处经济研究室编:《全国银行年鉴(1935年)》第F52、F83页数字以千位四舍五入而成;1934~1936年数据系根据中国银行总管理处经济研究室编《全国银行年鉴(1937年)》第S77页数字以千位四舍五入而成;比例部分系作者根据公积金与盈余滚存、实收资本四舍五入后计算所得。

1920年代之后中国银行业的公积金及盈余滚存在绝对数量上除个别年份略有波动外,总体上是不断增长的,这与同时期实收资本与当年纯益的增长有直接关系。根据中国银行总管理处的统计,1921~1936年全国银行业纯益从1657万元左右增长到4992万元,增加了2倍之多。[193]在这种情况下,公积金与盈余滚存随之增长应在意料之中。按照这个逻辑,如果我们具体考察一下同一时期公积金与盈余滚存的积累速度,可见1936年的公积金与盈余滚存是1921年的4倍多,因此从绝对值上看,公积金及盈余滚存的积累速度是大于纯益的发展速度的。再从公积金与盈余滚存、实收资本之间的比例上看,基本上保持在20%~30%之间,不同年份虽有波动,但幅度不大,较稳定的比例关系说明公积金与盈余滚存的积累速度与实收资本的增长速度基本保持一致的水平。

近代中国金融市场动荡莫测,受政潮影响的经济环境,亦飘摇不定,以授受信用为核心业务的银行业,不免有遭受意外损失之风险。倘若银行业全恃信用而无自有资金,则风险巨大,一旦银行出现危险,不啻为债权者代为担负。也即自有资金在一定程度上具有保证金的作用。诚如近代经济学者徐裕孙所言,银行若“毫无资本,则银行信用何由树立,无信用则存款何由吸收,纸币债票何由发行,……故银行最初为树立信用计,不可无相当之资本”[194]。因此,自有资金对银行业开展业务,扩大信用,实现稳健经营,其重要性自不待言。近代中国银行业自有资金在结构上尽管存在着官股比例较大、军阀官僚影响深远、公积金提存比例不高等内生性缺点,但整体上呈现不断增长与完善的发展趋势,这对近代中国银行业的资金运用是具有积极意义的一面。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。