近代中国的现代银行,肇始于外国在华金融业。鸦片战争后,从1845年丽如银行(Oriental Banking Corporation)在上海设立第一个分行,到19世纪60年代,是外国银行开展在华业务的开始时期。在这个阶段中,先后有5家资力雄厚的英国银行——丽如银行、麦加利银行(Charted Bank of India,Australia and China)、有利银行(Charted Mercantile Bank of India,London and China)、阿加剌银行(Agra Bank)与汇隆银行(Commercial Bank of India),在中国设立了据点。[4]19世纪70年代以后,由于西方资本主义世界爆发了空前的经济危机,刚刚完成工业革命的资本主义工业国家迫切需要扩大海外市场,再加上1876年《烟台条约》不仅开放了宜昌、芜湖、温州、北海四个内地通商口岸,而且准许“沿江安徽之大通、安庆,江西之湖口,湖北之武穴、陆溪口、沙市等处,准外商上下客商货物”,并洋货运入内地“准领半税单照”,[5]为西方商品进入我国内地市场提供了便利。除此之外,苏伊士运河的开通,中国至欧洲电报线路的铺设,亦加速了这一进程。在这个过程中,西方银行紧随商品贸易,大力开展对华金融活动。嗣后至19世纪90年代,先后有法兰西银行(Comptoir d'Escompte de Paris)、汇丰银行(Hongkong and Shanghai Banking Company)、东方汇理银行(Banque de L'Indo-China)、德华银行(Deutsche-Asiatisehe Bank)、横滨正金银行(Yokohama Specie Bank,Ltd.)、华俄道胜银行(Русско-Азиатскийбанк)、花旗银行(National City Bank of New York)、华比银行(Banque Belge pour L'Etranger)、荷兰银行(Nederlandsche Handel-Maatschappity)等外国银行进入中国市场。[6]有清一代,外国在华设立过营业机构的银行不下40家,其中经过改组、清理或倒闭,至清王朝覆没时尚在营业的有11家,据上海《银行周报》统计,1927年时依然存在的外国在华银行计有23家。[7]

在具体金融业务上,外国在华银行通过政治、经济优势,甚或军事威胁等手段,垄断了我国外汇市场、发行货币与吸收存款。晚清时期的外汇市场,几乎全部落入外国银行之手,“每日之外汇行市,亦全视外行汇丰之挂牌,内国金融界,悉听其指挥”[8]。发行货币方面,汇丰、麦加利、花旗、东方汇理、有利、德华、华比、横滨正金等银行皆曾在中国发行纸币,并不受中国政府节制。以花旗银行为例,1907年在华发行纸币价值160 344美元,其间发行总额一路飙升,至1933年,发行总额已达2500万美元之巨。[9]据统计,辛亥革命前夕,仅有统计的10家在华发行纸币的银行,发行总额既达3500万元。[10]这些纸币“流通极盛,对我币制统一影响甚巨”。[11]除上述特权外,外国银行还利用其优势地位,大肆吸收华人存款。以汇丰为例,1865年其吸收华人存款仅为338万港元,但短短数年后的1871年,这个数字既已超过1000万港元,1885年更高达6561港元,19世纪90年代,吸收存款总额更是超过1亿港元。[12]花旗银行则注重吸收名人大户的存款,如根据花旗档案的记载,庆亲王奕劻在花旗北京分行存有30万元巨款,民国初年,不少政商要人如宋子文、宋子良、荣宗敬、王晓籁在花旗的存款均数量可观。至1919年,花旗在中国吸收的存款高达4170万美元,占其全球所有分支行全部存款总额的46%左右。[13]可以说,在中国近代银行业发展起来之前,外国银行垄断了近代中国金融市场中绝大部分的现代金融业务,它和票号、钱庄一起,形成中国金融业的三足鼎立局面。

在外国银行示范效应的影响下,近代以来的许多知识分子均意识到银行在社会经济发展进程中的重要作用,纷纷主张筹设中国人自己的银行,以争利权、促工商。魏源就曾在其著名的《海国图志》中介绍了英格兰银行及普通商业银行的设立与资本情况,以及英国债券、银行券、汇兑和存放款等银行业务,[14]但因为时代条件的限制,魏源关于英国银行制度与概况的介绍十分简单,不成系统。太平天国时期洪仁玕草拟的《资政新篇》亦主张开设现代银行。早期维新派代表人物郑观应也曾专门撰文介绍西方银行业的发展概况,并强调银行在办理洋务中的作用:“夫洋务之兴莫要于商务,商务之本莫切于银行。泰西各国多设银行,以维持商务,长袖善舞,为百业之总枢,以浚财源,以维大局”[15]。郑观应还列举开办银行有利于国计民生的十条便益,呼吁洋务官员应仿照西方银行,筹办自己的现代银行业。[16]

中国人对筹建现代银行的向往,并没有止步于设想。事实上,早在19世纪70年代,李鸿章等洋务官员即有与西方合建银行的计划。这种计划与试图在中国设立银行、与英国人争夺商业控制权的美国人不谋而合。[17]英国驻香港领事伯雷(David H.Bailey)曾建议美国国务卿汉密尔顿(Hamilton Fish)督促美国银行或银行家们到中国设立分支机构,以便在中、美、英三角结算关系中获得主动地位。[18]但由于伯雷在华任期的匆忙结束,此事最终未能成行。1887年,在美商旗昌洋行以及先后两任驻华公使杨约翰(John Russell Young)、田贝(Charlee Denby)的支持下,美国人米建威(C.E.S.Kostka de Mitkiewiez)来到中国,秘密会晤了李鸿章及周馥、盛宣怀、罗丰禄、马建忠等洋务官员,提出中美合建银行的计划,并获得了李鸿章的首肯。由于获得部分至少是上述洋务官员尤其是李鸿章的支持,这个计划很快开始酝酿实施。银行最初定名为国际联合银行(National and International Amalgamates Bank),后改名为华美银行(American-Chinese Bank),资本初步定为1000万元,中、美两国各半,银行的业务涉及办理贷款、发行货币、采购物资、经理国库和承揽汇兑等五大领域。[19]依据这样的设计,这个银行建成后,按照《北华捷报》的评论,“它在中国的地位,超过了英格兰银行在英国的地位,在中国以外,它又为中国政府和商业贸易充当了外汇银行的角色”[20]。这个计划很快引起其他各国的抗议,各国驻华公使们认为,拟建的银行给美国人太多的权益,以致损害了其他国家的在华利益,并威胁说如果清廷坚持米建威的计划,那么必须同意其他国家也同时享有同等权益,以示公平。[21]反对的声音同时来自于国内洋务反对派,御史屠仁守即公开表示了反对意见,指责这个计划“窃朝廷之大柄,坏经常之大法,外启各国之争心,内夺众商之生理,将使户部为虚设,国计为孤注”,“军需、国用、制造、兴建皆仰该行鼻息”,“究极流弊,可堪设想”。[22]屠仁守的意见得到洋务反对派官员的群声附和,中外合办的资本构成形式,成为矛头所指。在内外一片反对声中,李鸿章不得不偃旗息鼓,中美合办银行的计划遂告流产。

然而,以李鸿章为首的洋务官员筹建现代银行的努力并未因米建威计划的夭折而放弃。1896年9月,在李鸿章的支持下,时任太常寺少卿、铁路总公司督办盛宣怀在给清廷的《请设银行片》中再次提出中国现代银行缺失的危害:“各国通商以来,华人不知务此,英、法、德、俄、日本之银行,乃推行来华,攘我大利。今年中外士大夫灼见本末,亦多建开设银行之议,商务枢机所系,现又举办铁路,造端宏大,非急设中国银行无以通华商之气脉,杜洋商之挟持”,“惟银行者,商家之事,商不信则力不合,力不合则事不成”。[23]为引起清廷对开设银行问题的足够重视,盛宣怀还拉拢著名洋务重臣直隶总督王文韶与湖广总督张之洞,强调开设银行对时下铁路建设的重要性,以获得二者的支持:“顷恭邸面谕,银行必须速办,……如中国不先自设一银行,势必中国利权一网打尽,……惟铁路招股配债,若无银行,势必棘手。宣在鄂津,力请先开银行,深知外洋各公司招股,无不由银行经手,况华商喜银行而惧铁路,国势商情已逼到此境界”[24]。盛宣怀的游说显然发挥了作用,王、张二人随后在回复清廷要求复议银行利弊的奏折中肯定了筹设银行的积极作用:“银行之设,利国、利商、利民”,“银行可保中国之利权”,[25]“他族视中国强弱者以学堂、矿务、铁路、银行为根本,此次铁银两事若仍议不成,外人将以为中国绝无自强之日,从此觊觎环生,祸且至于不可思议,此文韶等不能无鳃鳃过虑者也”[26]。事实上,筹设银行除了“挽回利权”的需要外,洋务运动中官办、官督商办、官商合办等各类企业发展,特别是铁路的发展,“招股配债若无银行势必棘手”,“轮、路、邮、电四政互为交通,必资银行为之枢纽”,确实对现代银行业形成迫切的需求。也正是基于此种现实,总理衙门中相对保守的翁同龢、荣禄等人亦对筹建新式银行表示赞同。[27]

尽管此次筹设银行依然遭到了部分人的反对,但李、盛等人的呼吁还是得到了清廷的正面回应。1896年10月,户部奏奉上谕准设中国通商银行(Imperial Bank of China)[28],额定商股500万两,先招半数,此外户部又拨库银100万两作为存款以充实资本。[29]1897年4月26日,中国第一家现代银行——中国通商银行正式营业,总行设于上海。嗣后数年,中国通商银行在汉口、北京、福州、天津、广州、镇江、烟台、汕头、香港、保定、重庆、长沙、九江、常德、扬州、苏州、宁波等分支行先后设立,分布全国重要商埠的营业网络基本成形。[30]

由于中国通商银行完全为商股,成立之初又被授予发行钞票、代收库银等特权,所以发展较为顺利。钞票发行从1898年的28.7万两,增长到1907年的231.3万两,存款亦从成立之初的261.9万两,增长至1905年的386.8万两。[31]民国以后,尤其是第一次世界大战前后,中国通商银行发展迅速。据中国银行总管理处经济研究室所编《中国重要银行最近十年营业概况研究》一书统计,在股本没有发生变化的情况下,中国通商银行的业绩呈现跨越式发展,1921~1931年,其库存现金从147万元增至510万元,增长近3倍;各项放款从1000万元增至2100万元左右;各项存款从715万元增至2334万元。[32]

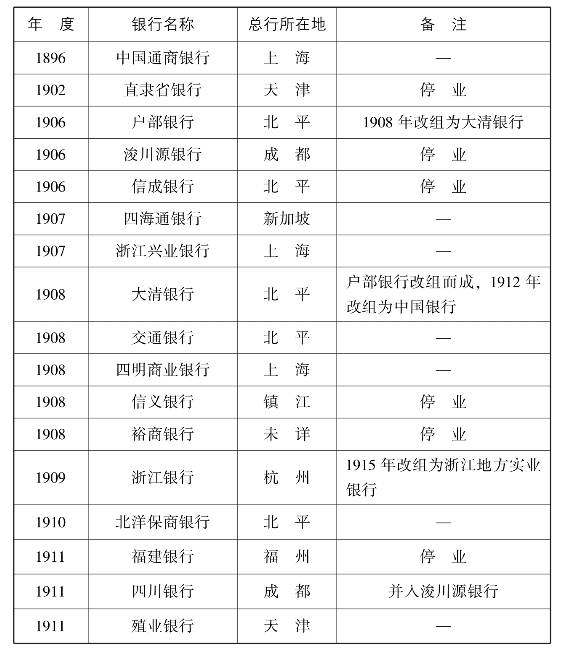

中国通商银行之后,晚清时期的中国现代银行业经历了一个缓慢发展时期。1904年,户部以“中国向无银行,各省富商所设票号、钱庄,大致虽与银行相类,特公家未设有银行相与维系,则国用盈虚之大局,不足资以辅助,现当整齐币制之际,亟赖设有银行,为推行之枢纽”[33],奏请设立户部银行。清廷允以资本400万两,官商各半,招股开办。1908年,因清末新政推行中,户部改为度支部,户部银行随之而改为大清银行,并指定为国家银行,“凡通用国币,发行纸币,管理官款出入,担任紧要公债,皆有应尽之义务”[34]。此后到1911年辛亥革命前夕,其间至少先后成立过浚川源银行、信成银行、四海通银行、交通银行等17家银行,分支行共163个。见表1-1:

表1-1 1896~1911年间成立之新式银行统计

资料来源:杨荫溥:“中国之银行业”,载《中央银行月报》第5卷第1号(1936年1月),第27页;中国银行总管理处经济研究室编:《全国银行年鉴(1935年)》,中国银行总管理处1935年印行,第F2页。

这一时期开办的银行,以官办与官商合办为主,商办尚未能占据主导地位,以中央或地方政府设立的官办银行为多数,户部银行、直隶省银行、交通银行、福建银行、四川银行、浙江银行等皆属此类。从上表统计可知,晚清时期所筹建的17家现代银行,发展似乎并不顺利,其中有10家银行先后改组或停业,如1906年由近代著名实业家周廷弼创办的信成银行,仿照日本银行法规,以商业银行兼营储蓄,总行设于上海,在北平、天津、南京、无锡4处设有分行,前后共收资本110余万元,但因辛亥革命爆发,金融紧迫而停业;[35]1908年筹建的信义银行,总行设镇江,分行设于上海等10处,规模在当时亦属可观,1909年因挤兑而倒闭。[36]到1911年底仅存中国通商银行、大清银行、交通银行、浙江兴业银行、四明商业储蓄银行、北洋保商银行、殖业银行7家。[37]残存的几家银行业务发展也极为缓慢。中国通商银行在成立最初的5年间,营运资金的最大来源是250万两股本和100万两户部拨存的借款。1903~1909年间的存款数,除1905年曾一度达到386.6万两外,其余各年一直徘徊在200万两左右。[38]即使以营业稳健著称的浙江兴业银行,在此期间业务也并没有多大起色,从开办到1909年的3年中,存款只上升27.1%,放款仅增长36.8%,银行券发行亦不过128万元,各项存款数额一直在170万两到270万两之间徘徊。[39]

民国以后,官办、官商合办的银行依然未能得到很好的发展。据统计,1912~1915年间,新开办的银行有26家。[40]其中,1912年底,还处于营业状态的官办和官商合办银行共24家,占全国华资银行业总数量的64.9%,实收资本共1966万元,占全国华资银行总实收资本的72.5%。至1915年底,官办和官商合办的银行共25家,占全部华资银行数量的47.2%,实收资本占全国华资银行实收资本总额的72.3%。[41]可见官办与官商合办银行无论是银行数量,还是资本实力,都比前清时期有一定的萎缩。究其原因,在于以代理国家和地方官库和发行纸币为主要业务的官办银行,由于对政府、私人官僚滥放巨款,往往造成资金枯竭,加之民初军阀混战,政局动荡,致使挤兑倒闭、停业清理的事件时有发生。1916~1920年间,仅江西、湖南两省就倒闭了8家,全国新设的官办银行大量减少,5年间仅新设了8家,而倒闭的却达10家之多。从影响上看,1920年底实存的官办、官商合办的银行22家,在全国华资银行业中的比重,从1912年的64.9%,1915年的47.2%,骤降至21.4%,1925年更是下降到17.7%;实收资本的比重也从原来的72.3%,降至1925年的45%。[42]

一般工商业者视官办和官商合办为畏途,不愿投资此类银行。湖南军阀赵恒惕创建湖南通商银行的事例即可反映此类行情之一斑。1920年9月接替谭廷闿任湘军总司令的赵恒惕与时任省长林支宇,与当时湖南省商会会长左学谦沆瀣一气,试图由总商会发起组织新银行,名为湖南通商银行,由政府予以发行纸币特权,主持湘省金融。新银行原拟招商股100万元,但股金正在招募之时,省政府即因“需款殷繁,催缴借款甚急,日夕派员追索,紧急非常”[43]。尽管官厅不断催促,但10天后商股仅收到股金15万元,离既定100万元的目标相差甚远,省府一面强令军政各界公务人员抽薪入股,一面继续对商界施加压力。[44]商界以“数年来商业凋残,金融枯竭”为由,对认股一事抱观望态度。对商界的拖延,湖南省政府接连派出专员,分别劝导商界领袖人物,但真正缴股者寥寥。赵恒惕迫不及待,竟于1921年1月14日,在仅募得股金40万元的情况下,匆匆宣告开业,并开始发行先已印就的兑换券300万元。银行开业的次日,赵即遣人至银行提款,具体数目不可考,据时人回忆,或可至百万元之巨。[45]此举立刻引起社会恐慌,湖南通商银行的兑换券迅速贬值,持券要求兑现者纷至沓来,银行不得不暂时停止兑现。为维持局面,赵恒惕甚至派副官率4个连的官兵,前往商会,“令将认购未缴之各商店牌名开出,每家派武装兵二名,催令即缴,否则将店主或管事人带至商会拘留,非将股款缴齐,不予释放,3日之夕,商民被押商会者,数达60名以外”[46]。尽管施行如此手段,也仅追缴股金12万元,对于银行的巨额资金缺口,可谓是杯水车薪。此后湖南通商银行币值大落,对此结果,官商双方皆认为,其根源在于“票币流通停滞,皆由银行性质不明,以致投资商民心生疑虑”[47],尽管嗣后决议改归商办,并制定了各项商办条例与办法,但由于各项制度未能真正执行,至是年6月26日,湖南通商银行宣告倒闭。

事实上,不少官办或官商合办银行,尤其是各种省立银行,大部分为前清时期的地方官钱局改组而来,少部分为地方军阀所创设,主要以经理省库、调剂地方金融、筹办军费为主要业务,往往因滥发纸币、管理腐败,尤其是袁世凯称帝失败之后,“统一之局,遽尔破裂,各省遂各自为政,内乱不已,军费所需,均仰给于省银行所发之钞票,因此起彼伏之结果,钞票之信用一落千丈,竟等废纸”,“省银行遂无法立足,倒闭者有之,改组者有之,但成功者少,失败者多”,[48]如广西银行、安徽中华银行、河南省银行、山东省银行、直隶省银行等皆落得与湖南通商银行相同的命运。[49](https://www.xing528.com)

与官办、官商合办截然不同的是,民国以后的商办银行获得了长足发展。此时期银行的发展状况,首先从数量上观察,如下表1-2:

表1-2 1912~1937年银行设立、停业情况统计表

资料来源:中国银行总管理处经济研究室编:《全国银行年鉴(1937年)》,中国银行总管理处1937年印行,第A7~A8页。

一般意义上说,“新银行之出现,与工商业之投资,及政治之投机,在在有不可分离之关系”[50]。从表中统计银行设立数量观之,除1912年因“民国成立,政治为之一新,工商业生机渐著”,此年有14家银行设立之外,直至1937年全面抗战爆发,此间银行业发展经历了两次新银行设立高潮。第一次大致从1917年至1923年,大体上为第一次世界大战期间。一战的爆发为中国现代经济部门的发展提供了一个千载难逢的机会,进口贸易和外来竞争的衰落,推动了替代型民族工业的发展,国外尤其是参战国家对原料和食品的强烈需求也刺激着出口贸易的增长,与此同时,世界市场白银价格的上涨,更是为中国货币购买力的提高创造了可观条件。[51]另外,民国初年,关、盐两大税源,因用作对外借款担保,被外人操纵,地方势力无不尽其所能截留中央税款,以致中央财政几乎陷于瘫痪,不得不依靠大肆举债度日。此时期北京政府公债发行数额逐年攀升,1916~1922年,北京政府仅政府公债发行额分别为877万元、1052万元、13 936万元、2835万元、12 196万元、11 536万元和8323万元,[52]这个数字尚不包括同样数额可观的临时垫款与借款。政府公债的滥发,一定程度上诱发了社会资本组建银行的积极性,“故自内国公债盛行以来,国内银行界,遂大行活动,不惟风起云涌,新设之数骤增,且有专与政府交易而设立之银行,虽迹近投机,然实因政府借债,利息既高,折扣又大,苟不至破产程度,则银行直接间接所获之利益,固较任何放款为优也”[53]。此时期不少商业银行发展迅速,银行资金与利润都有显著增长。中国银行的资金实力发展迅速,1915年该行各项存款总额为1.05亿元,1926年就增至3.28亿元,至1935年,更是增至9.52亿元,相较于1915年增加了8倍有余。[54]1915~1926年,也同样是浙江兴业银行的全盛时代。它的各项存款,从1915年433.5万元,上升至1926年3312.1万元,这在当时是一个数目可观的资金力量。1917年浙兴的资本收足100万元,由于此时存款总额已是资本的10倍以上,两者颇不相称,浙兴于1920年增资为250万元,各项储蓄、有价证券、外汇、信托等业务无不成倍增长。1912~1926年浙兴合计纯益371万元,超过自身资本总额的1.36倍,平均年盈利率为15.8%,而这还仅仅是账面数字,实际盈余还不止于此。[55]同一时期的上海商业储蓄银行,各项存款从1915年的区区57万元左右,增长至1926年的3244万元,增长55倍之巨,全年纯益也从4000多元,增至48.5万元。[56]

在利益的诱惑下,除既有银行获得发展外,也引发了一个创设新银行的高潮:“平津二地应运而起之商业银行不下三四十家,均以揽做政府借款为能事”[57]。据唐传泗与黄汉民的研究,1916~1920年,商办银行新设银行73家,平均每年14家,占同时期新设华资银行总数的90.1%。至1920年底,实际营业的商办银行81家,在全国华资银行总数中的比重,从1912年底的35.1%上升到78.6%;实收资本数达4525万余元,占华资银行资本总数的比重,从1912年底的27.5%上升到51.4%。1920年之后,尽管已有部分外国银行恢复在华营业,但华资银行继续保持了发展的势头,1921~1925年间,华资银行又新设了110家,至1925年底,全国实存的商办银行已有130家之多,实收资本增至9300万元,在本国银行中的比重,家数上升至82.3%,资本上升至55%。[58]

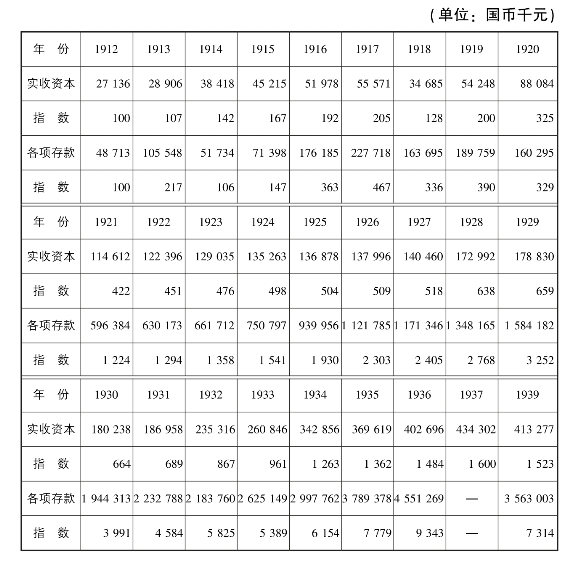

如若从华资银行业整体资金实力上看,1912~1936年间华资银行资力变化[59]如下表1-3:

表1-3 1912~1936年全国华资银行实收资本与各项存款统计

说明:①资料中的数字系以千元为单位四舍五入而成;②1912~1920年数字统计来自于农商部统计科:“中华民国第九次农商统计表”(农商部1924年印行);1921~1931年数字系根据中国银行总管理处经济研究室编《中国重要银行最近十年营业概况研究》(中国银行总管理处1933年印行)第14、311页资料统计,因其所包含的重要银行各项经营业绩大体上为全部华资银行业的80%,因此本表中数据系对已有数据上调20%而成;1932年的数据系根据中国银行总管理处经济研究室编《全国银行年鉴(1936年)》第S54、S72页资料统计;1933年数据系根据中国银行总管理处经济研究室编《全国银行年鉴(1935年)》第F58、F68页资料统计;1934~1936年数据系根据中国银行总管理处经济研究室编《全国银行年鉴(1937年)》,第S71、S89页资料统计;③表中指数系笔者计算。

从整体发展态势上看,民国以后中国银行业发展呈现出稳步增长的势头。全部华资银行实收资本从1912年2700多万元,到抗战前1936年的4亿多元,增长近15倍;各项存款额也从4871万元增至45亿多元,增长93倍多。其中1920年代以后,是中国银行业快速发展的时期。从两项数据指数上看,1912~1920年,银行业实收资本与各项存款总额仅增长了2倍左右,但1921~1936年,两项指标分别增长至近15倍与93倍多,其中1931年的实收资本较之1921年增加63%,平均每年约增6.3%,以1928年增加为最巨,增加120个指数点,实增29%。1933~1935年增速亦较快,其原因在于一方面受《银行法》限制最低资本额之影响,银行纷纷充实自身资本,[60]另一方面亦因国民政府对中央、中国、交通银行实施改组,相继增加资本而导致。[61]即便以1921年数据为基点,那么至1936年,两项指标亦分别增长了3.5倍与7.6倍,发展速度之快,可以想见。尤其是1927~1936年的10年间,“新设之银行达137家,其中已停业者仅31家,现存者达106家,占现有银行2/3强,易言之,现有银行164家,其中2/3,均成立于最近10年之内。可见此短短10年为我国银行史上重要阶段”[62]。1932年时全国华资银行资产总额在30亿元左右,1936年资产总额已达72亿元,短短数年之内,增加1倍多;银行纯益从1927年1144.2万元增长至1936年的4991.6万元,增加3倍有余。[63]全国银行的分支行数量1927年为282家,而到1937年,这个数字已为1627家,增长近5倍。[64]资产总额、纯益以及分支行的变化,说明这一时期银行业无论在自身实力方面,还是业务扩展方面,都取得了长足进步。

尽管前面仅对抗战前的银行业数据进行了统计,但事实上,抗战爆发后的中国银行业的发展势头并没有停止。从数量上看,1937年7月到1942年底,全国共新设银行108家,其中1937年1家、1938年3家、1939年8家、1940年7家、1941年28家、1942年27家,年月不详者34家;从类别上看,“以商业储蓄银行为最多,占62家,省、市、县银行次之,占19家,农工银行又次之,占15家”;从地域分布上看,“以上海、四川为最多,上海占37家,四川占21家,则该五年来,新兴资本之增加,达一倍以上”;从分支行增设情况看,“全国新增分支行、办事处,在上海者有20余所,在外埠及海外者达1000余所之多,虽有多所系范围狭小之办事处或汇兑所,并多有因战局关系而裁并者,然视二十六年(1937年)之全国分支行总数1627家,则该5年来增加约70%,诚开我国金融史上未有之新纪录”。[65]不仅如此,1939年10月四联总处为活泼后方金融,开发后方生产,又要求中央、中国、交通、农民四行率先推行筹建西南西北地区金融网络,于军事、交通、工商要点,努力创设分支行网点。[66]至1945年8月抗战胜利时,中国银行业的实际营业家数达到415家,[67]比战前增加了2倍多,据1946年全国银行业实收资本53亿元,各项存款为1700亿元,分别是抗战前1936年的13倍和37倍。[68]战时增设的这些银行大大巩固了后方的金融实力以及完善了后方的金融网络:“后方银行于此抗战数年中,其增设之多,亦与上海相伯仲,川、康、滇、黔、陕、甘、宁、青、桂及重庆九省一市,战前所有银行的总分支行,不过254所,仅占全国总数之14.8%,除川省外,其余八省在战前原为银行分布较少之省份,截至三十年六月(1941年6月)底,九省一市陆续新设立总分支行计543所,除旧有裁并33所,新旧合计总分支行共有764所,适为战前之3倍。”[69]

抗战胜利后,银行数量亦呈继续增加之趋势,此种现象,乃为战后收复沦陷区所导致的结果。截至1946年12月,全国银行总行已达574家,较一年前胜利时又增加158家,分行为2996家,较一年前增加440家。其中国营行局机构略见减少,商业银行分支行增加较多。[70]此后,由于全面内战的爆发以及国民政府经济政策的失误,金融业出现剧烈波动,银行业的资金实力至此已不具实际统计意义。

因此,就近代中国银行业总体资金实力变迁而言,可分为四个阶段:前清时期;抗战之前;抗战时期;抗战胜利初期。前清时期是中国银行业的形成时期,此时期尽管创设有十数家新式银行,但因近代中国资本市场还很不成熟,以及外国银行、钱庄、票号在金融业中的领袖地位,业务未能得到快速发展,因而无论从银行分支行数量还是资金实力上看,还十分幼稚。抗战之前的银行业可以说经历了一个快速发展阶段,这不仅与第一次世界大战的影响有关,票号的没落、资本市场的发展、中央银行体系的建立、外国在华银行各种特权的丧失以及中国银行家群体的成熟都是促使银行业尤其是资金实力实现快速发展的原因。抗战爆发后,在国民政府经济统制政策影响下,四联总处指导各国家行局以及商业银行贯彻实施战时金融政策,致力于大后方金融网络建设以及集中金融资金支持重点行业发展,因此这一时期的银行业不仅没有因为战争而出现业务萎缩,反而呈现出继续扩展的态势。抗战胜利初期由于重建沦陷区金融网络,银行业尤其商业银行再次出现一个短暂的发展高潮。从总体上看,近代中国银行业的资金实力经历了一个从无到有、从小到大、从弱到强的发展历程。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。