图18.2 青海出土的古代玻璃

(a) 青海上孙家寨甲M127出土的西汉晚期的T形玻璃耳珰;(b) 青海上孙家寨甲M4—31出土的东汉晚期的腰鼓形玻璃耳珰

到魏晋南北朝时期,北方草原的主要民族是鲜卑族,其势力范围从草原到中原洛阳。当时黄河和长江中下游地区也处于汉通西域后与西方交往的活跃时期,带到内蒙古的玻璃珠饰有可能来自波斯,因此北魏时期玻璃珠的化学成分应属钠钙硅酸盐系统,具体的出处要从玻璃珠的纹饰和造型来进一步判断。至辽代,辽国成为强大的国度占据着中国的北方,中亚诸国先后朝贡于辽,所以有像陈国公主墓出土的玻璃器皿,其玻璃成分属钠钙硅酸盐系统。

到金、元代时,势力已扩展至全中国,但毕竟与中国黄河和长江中下游地区比较接近,所以,元上都出土的各种珠饰与发簪的玻璃化学成分为中国黄河和长江中下游地区有特色的钾钙硅酸盐系统。内蒙古出土的古代玻璃见图18.3。

图18.3 内蒙古出土的古代玻璃

(a) 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗西沟畔出土的汉代玻璃串饰;(b) 内蒙古通辽市陈国公主墓出土的辽代乳钉纹带把玻璃瓶

18.2 中国西南和南方地区古代玻璃的发展过程和化学成分的特征

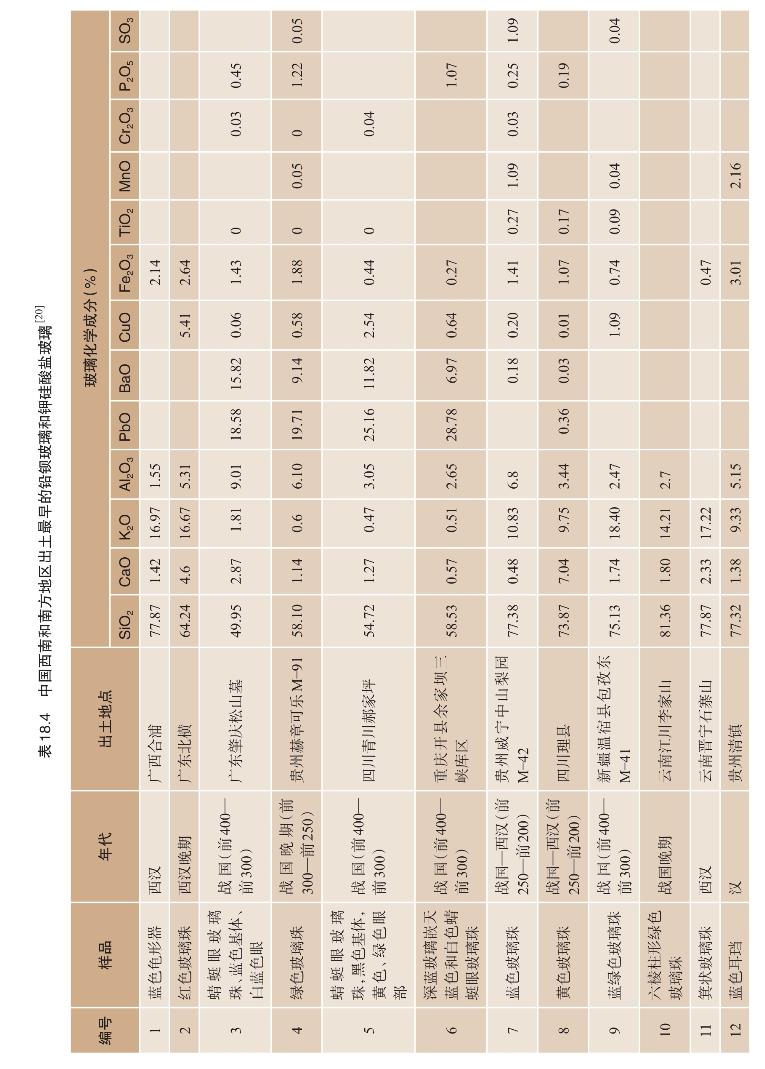

对于中国西南和南方地区的古代玻璃特征,以往研究较少。最近我们比较集中地研究了中国西南和南方地区古代玻璃的样品,分析了50多件古代玻璃的化学成分[20], 详见本书附录A.1。表18.4列举了若干出土古玻璃器的年代和出土地点。

1) 西南地区出土的古代玻璃

主要分为三大玻璃系列:铅钡硅酸盐玻璃、钾硅酸盐玻璃和钠钙硅酸盐玻璃,并且以前两类为主。可以看到西南地区如四川、云南、贵州的古代玻璃制品大都从黄河和长江中下游地区流传过去。从形体和纹饰上也受中国黄河和长江中下游地区的影响,特别是楚文化和技术的影响较深。其中钠钙硅酸盐玻璃出土时间较晚(六朝),可能从西南(佛教)丝绸之路自印度经缅甸传入,或从西北(沙漠)丝绸之路传入西南地区。中国西南地区出土的古代玻璃见图18.4。

2) 南方地区出土的古代玻璃

中国南方(广东、广西)应用海路比较方便,特别对于玻璃瓶、罐等易碎的玻璃器皿。中国古代的海运港口为广西的合浦,后来发展到广东省广州为主要集散地。

今广西合浦县和广东徐闻县为中国古代南方(海上)丝绸之路的起点,是汉至六朝的重要出海口。合浦不但是郡治的驻地,而且是繁华的港口,是当时南方一大都会及政治、经济、文化中心。南郊遗存着一个有封土的1 056座汉墓葬群。从汉墓葬群中出土了大量的玻璃饰物,玻璃珠数以千计,可见当时已较普遍使用。主要出土玻璃物品的化学成分属钾硅酸盐系统,也有个别属铅钡硅酸盐系统和高铅硅酸盐系统。玻璃物品以珠、耳珰、穿坠等小型装饰品为主,所以,都是中国有特色的玻璃物品,常见于中原、楚国和吴越等地。故而合浦、徐闻等地出土的两汉期间的玻璃物品应该属于当地制作和当地应用,以后也可能远销海外。出土的六朝年代的玻璃物品以器皿为主,而且玻璃的化学成分属钠钙硅酸盐系统(包括不同含量的K2O、MgO和Al2O3),从造型和纹饰可以看出,大部分属外来进口,以萨珊玻璃为主。熊昭明与李青会对广西出土的汉代玻璃器做了详细的研究和分析,详见文献[21]。

东汉以后广州逐渐成为中国南部的出海口城市。广东的出土玻璃物品的分期分类也十分明显。战国和西汉的出土玻璃物品以珠、璧、蜻蜓眼、耳珰为主,具有楚器风格,如南越国墓葬,大部分为铅钡硅酸盐玻璃,少数为钾硅酸盐玻璃。而东汉以后的器皿,如杯、瓶、碗等容器,则以钠钙硅酸盐玻璃为主,带有西方特色。所以,总体上来说,战国和西汉时期的中国南方的玻璃是受中原和楚文化的技术影响,从北方传来的为主;也从两广的出海口,流传海外。而从东汉后,玻璃器皿大都从海外运来,从南方海口城市上岸而向北方传输。玻璃是易碎的物品,陆上丝绸之路运输困难,因而海上丝绸之路发挥了更重要的作用。中国南方地区出土的古代玻璃见图18.5。

图18.4 中国西南地区出土的古代玻璃

(a) 贵州清镇芦荻M87出土的六朝蜻蜓眼玻璃珠(贵州省博物馆藏);(b) 云南晋宁县石寨山出土的西汉蜻蜓眼玻璃珠(云南省博物馆藏)

图18.5 中国南方地区出土的古代玻璃

(a) 广西合浦县合环黄泥岗M1出土的六棱柱形玻璃珠(1世纪);(b) 广州南汉康陵出土的玻璃瓶(修复后)

18.3 古代丝绸之路和古代玻璃的交流

目前中国还缺乏汉通西域、建立丝绸之路前的史料,说明当时的中外交往。国家和民族间的文化传播往往早于文字记载,而考古资料和一些古代传说又往往能提供有价值的信息。《穆天子传》和《山海经》是神话般的记载,但目前看来有一定的根据和可信性。周穆王西行,到了葱岭以西的中亚伊朗高原地区,有人认为其所至的“旷原”,就是现在的吉尔吉斯斯坦草原,行程三万五千里。丝绸是中国的独特创造,至今约有5 000年历史。根据国外文献报道,精美的丝绸制品,早在3 000年前便在天山北麓的草原上出现。公元前6世纪至公元前3世纪的希腊雕刻和陶器彩绘人像中,人物所穿衣服细薄透明,可推测那时中国丝绸制品已经成为希腊上层人物喜爱的服装。因此,可以认为公元前6世纪以前,已有明显的中西来往。近代在新疆米兰遗址考古发掘出的希腊人头像和西域妇女的塑像(皆藏于英国大英博物馆),皆属于公元前6世纪的文物[22],证明了这段时间也有西方文化的进入。现在,保守分析估计,比较科学的史前中西文化交流的时间,大致可以推定始于公元前11世纪,即中国商、周之交[23]。

“丝绸之路”是沟通欧亚经济、政治、文化和技术的大动脉的代名词,在古代起了很重要的作用,考察丝绸之路在古代玻璃物品、技术的交流和传播上的作用是十分有意义的。从上述中国古代玻璃的发展中,已可看到东西文化和贸易的交流来往对古代玻璃物品和制造技术的影响。

张骞“凿空通西域”开拓中西来往,促进中外交流,实属亘古壮举。但张骞西行前相当时间已有中西来往,而张骞西行后又有新的中外来往的交通线路开辟。按照联合国教科文组织的提法,中外来往的通道约有以下四条:① 北方(草原)通道;② 西北(沙漠)通道;③ 西南(佛教)通道;④ 南方(海上)通道[24]。以下分别介绍各条丝绸之路的通道概况以及古代玻璃在这些丝绸之路上的流通状况。重点在先秦和秦汉时期的中外交流。

1) 北方(草原)丝绸之路

欧亚大陆草原地形开阔、平坦,游牧民族来去倏忽、迁徙无常,对史前人们的往来起了很大的作用。在新石器时代后期(约公元前4000年)的印欧语系(Indo-European)人(以下简称印欧人),于公元前3000年进入中东地区,向西遍达南俄,甚至进入欧洲中部。并于公元前2000年从伊朗地区进入印度次大陆,见图18.6[25]。印欧人有否向东进入西伯利亚、塔里木盆地和蒙古草原,为众所关心的。最近考古资料表明,印欧人东进是存在的。学术界把早期月氏人、龟兹人、车师人和楼兰人等都统称为吐火罗人(Tocharian),因为其语言都属有特色的印欧语系,属欧罗巴人种,为最早定居于天山南北的古代民族。根据考古发掘,吐火罗人最早的文化产生在阿勒泰山与天山之间,称克尔木齐文化,时代在公元前2200年至公元前1900年,从出土文物的特色,认为其受印欧人最早起源于中亚颜那亚(Yannaya)文化(前3600—前2200)的影响,也称石冢墓文化。公元前1800—公元前1600年克尔木齐人南下至塔里木盆地,形成了小河—古墓沟文化。在此期间印欧人中雅利安人(Ariya)向东迁至塔里木盆地,引入安德罗诺沃文化。汉藏语系的羌人东迁至塔里木,把河西文化(四坝文化)引入新疆境内。由此形成天山北麓文化、新塔拉文化(天山南麓)和尼雅北方青铜文化(塔里木盆地),时间约在公元前1500年[26]。这可称作最早的中西来往,是史前北方(草原)丝绸之路的雏形。

图18.6 公元前3500—公元前1500年欧亚大大陆陆诸古代文明和印欧人的迁移示意图[25]

北方(草原)丝绸之路对中国的影响,主要与中国的西北和北方如阿勒泰地区、内蒙古等密切有关。这些地区当时主要的游牧部落为塞族、匈奴族和鲜卑族等。

北方(草原)丝绸之路上的游牧部落一直在迁移,所以很少发现有公元前1000年的埋葬品比较丰富的墓地,只有当游牧部落定居下来、进行农耕活动时,才可能有可发掘的遗址和遗物。在北方(草原)丝绸之路的北路上,著名的巴泽雷克(Pazyryk)冰冻古墓,位于俄罗斯戈尔诺阿尔泰省乌拉干区,时间处于公元前6—公元前4世纪和公元前3—公元前1世纪,相当于中国的春秋战国时期,其后期出土文物中有中国的丝绸、玉器、漆器等,但没有出土古代玻璃制品的报道。这是一座塞族首领的墓。当时巴泽雷克为东西贸易中心[27]。从中国的正北方经蒙古草原,北上至西伯利亚外贝加尔湖地区,然后西去南俄草原,南去伊朗,为北方(草原)丝绸之路的北路,在此通道上古代玻璃发现不多。中国内蒙古境内最早的古代玻璃为从中国黄河和长江中下游地区传入的汉代铅钡硅酸盐玻璃。蒙古和西伯利亚地区的古代玻璃尚待进一步调查了解。

北方(草原)丝绸之路的南路,是从伊犁河流域和七河流域(巴尔喀什湖地区)盆地,经额尔齐斯河流域的阿勒泰山南麓,到内蒙古西北草原,进入河套地区。这个地区在先秦时期比较活跃。周穆王西行回来的道路,据说是从楚河、塔拉斯草原经阿勒泰南部,过额尔齐斯河,经草原道,穿居延海、河套,南下阴山(大青山)进入陕西南郑。那时南面塔里木盆地尚偏僻和封闭。

在这个地区,如前所述,中国内蒙古西北额济纳旗出土了釉砂,属于西周早期。邻近的哈萨克地区出土了公元前6世纪、公元前5世纪的蜻蜓眼玻璃项链,阿勒泰山以西、伊犁河流域也陆续出土了春秋、战国至两汉时期的玻璃珠、首饰等[2]。上述考古资料可以认证,这一历史时期东西之间北方(草原)丝绸之路已开通,传播了古代玻璃物品。以后的草原道,即东接西北(沙漠)丝绸之路的支道,从哈密,经巴里坤草原、内蒙古草原至河套地区,对从新疆运输玉石和玻璃起了更重要的作用。

秦汉以后北方(草原)丝绸之路一直在匈奴、鲜卑、突厥、契丹等民族控制之下,早期并不畅通,但北宋以后的辽、金打通了东西通道,中亚和西亚与中国东北地区的交流就是通过北方(草原)丝绸之路。所以,在中国东北地区出土了不少辽、金及以后时代的伊斯兰玻璃[28—29]。通过北方(草原)丝绸之路,中亚和西亚经过中国东北地区与朝鲜半岛和日本相连接[30—31]。

2) 西北(沙漠)丝绸之路

西北(沙漠)丝绸之路是汉通西域后中外交流的主要通道。中国新疆为西北(沙漠)丝绸之路的主要通行区域。可分南、北和新道三条路径:南路是从敦煌经鄯善(今新疆昂若羌东北)、于阗(今新疆和田)、莎车等地,越葱岭(今帕米尔高原),到大月氏(今阿姆河流域中部)、安息(波斯,今伊朗),再往西,达条支(今波斯湾)、大秦(即罗马帝国,今地中海东部一带)等;北路是从敦煌经车师前王庭(即高昌,今新疆吐鲁番)、龟兹(今新疆库车)、疏勒(今新疆喀什)等地,越葱岭,到大宛(今吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦费尔干纳盆地)、康居(今哈萨克斯坦锡尔河中游地区),再往西南,经安息,而西达大秦;以后又开辟了更北面的新道:出了玉门关,折向西北行,经横坑、吐鲁番、车师,沿伊犁河西行,过伊宁出境,到阿拉木图,转至塔什干。

西北(沙漠)丝绸之路越帕米尔高原出境后,古时候有两个方向可行驶。向西经中亚马什哈德,去伊朗和西亚地区。向南有两道路线:① 雪山道。经过塔什库尔干出铁盖山口,沿喷赤河上游西行,至巴尔克南后,东南向越过兴都库什山,经过喀布尔、白沙瓦,进至印度的旁遮普。② 罽宾道。罽宾(Kasmira)位于喀布河下游今克什米尔一带,经过大雪山中的谷道可进入南疆(于阗)。路径为从新疆皮山西南行,经叶尔羌河上游,越过帕米尔高原的县度(今塔什库尔干西南)到罽宾,南行越过乌弋山至印度。

从图18.7可知,在西北(沙漠)丝绸之路的南路和北路以及河西走廊,古玻璃的出土地点是连续的而且分布较密。西北出土的古代玻璃,包括具有中国特色的铅钡硅酸盐玻璃和钾硅酸盐玻璃以及钠钙硅酸盐玻璃。铅钡硅酸盐玻璃到汉代已沿西北(沙漠)丝绸之路分别向东传至新疆西部和田、拜城和温宿地区。至今在中亚都未发现铅钡硅酸盐玻璃。钾硅酸盐玻璃和高铅硅酸盐玻璃在南俄波哥罗夫卡曾有出土,属公元前4世纪到公元前2世纪,认为从中国传去[32]。

从新疆古代玻璃研究中可以看到,在新疆公元前1000年的古遗址中未发现古代玻璃遗物,最早玻璃技术从西方经西北(沙漠)丝绸之路传入在西周至春秋之际(前1100—前800),如新疆克孜尔出土的玻璃。至秦汉时期传入的西方玻璃物品还不多,包括古埃及和古罗马型的低K2O、MgO、Al2O3含量的钠钙硅酸盐玻璃,和两河流域高原型的高K2O、MgO、Al2O3含量的钠钙硅酸盐玻璃。从丝绸之路进入中国黄河和长江中下游地区的就更少,可以看到当时技术和文化交流还不甚畅通。

图18.7 西北(沙漠)丝绸之路以及古代玻璃的出土地点示意图

●BaO—PbO—SiO2;■K2O—SiO2;×Na2O—CaO—SiO2;▼釉砂

西亚玻璃制造技术经西北(沙漠)丝绸之路传入中国,主要通过游牧部落的迁移而非通过选点固定生产后一步步地传播,因为至今很少在中亚各地发现公元前3世纪的古代玻璃物品。从游牧部落和民族的迁移中,可以看到一些更细微的古代玻璃技术传入情况。如前所述,雅利安人在公元前16世纪可能迁徙至新疆。胡里安人(Hurrian)在西亚,于公元前20世纪就知道青铜、铁器和玻璃的制造,于公元前15世纪至公元前14世纪在西亚建立米坦尼王朝(Mitanni),于公元前13世纪移至今亚美尼亚(Armenia)地区[33],其中对于斯基泰人(Scythian),在古波斯、印度文献中也把波斯化的斯基泰人称为萨迦、西徐亚人。波斯化的斯基泰人,汉文史籍称之为塞人。其活动的范围在今新疆伊犁地区、中亚北部七河地区、新疆阿勒泰地区及蒙古草原等。当时的塞族游牧民扮演了玻璃文化和技术的中外文化传播的开拓者的角色[34]。

中国新疆和中亚地区出土的钠钙硅酸盐玻璃大部分属汉代以后的,那时钠钙硅酸盐玻璃用吹制法制备成玻璃器皿,从西北(沙漠)丝绸之路传入,因此沿途就有不少古代玻璃的遗物和遗址,西方探险家和考古学家收集的玻璃碎片的测试结果,见文献[1]。大部分是钠钙硅酸盐玻璃,时间在东汉以后,出土于西北(沙漠)丝绸之路的南道。

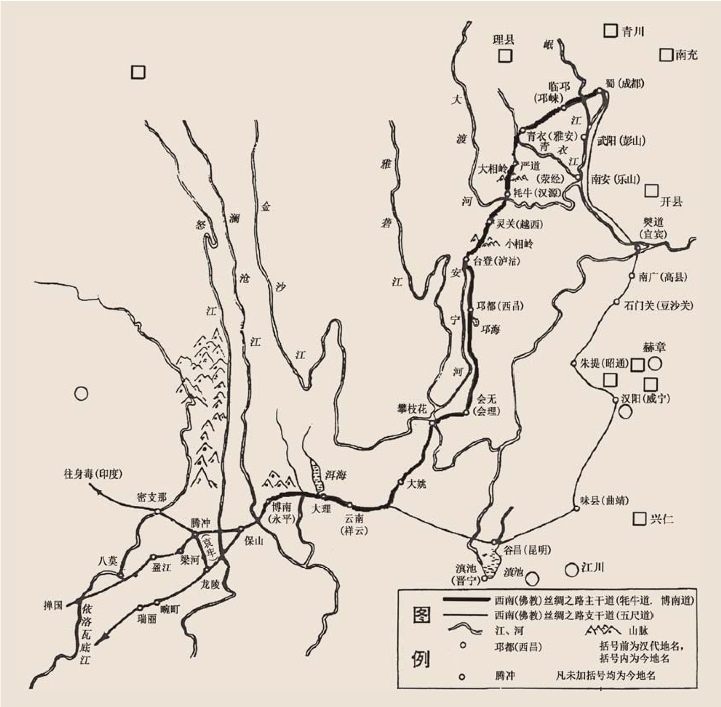

3) 西南(佛教)丝绸之路

据史书记载,张骞出使西域回来后向汉武帝报告,他在大夏(今阿富汗北部)见到汉代四川的邛竹杖和蜀布,这些是由身毒国(今印度)贩来的。于是汉武帝欲开通“西南夷道”,即古称“蜀身毒道”,亦称之为西南(佛教)丝绸之路。汉武帝经过11年的努力,未开拓出从西南通印度之路。从四川分四条线开道,皆不成功,而从云、贵开道,很有成效。

中印间滇缅通道在新石器时代已有文化交流,据考古学研究,如中国云南的细石器与缅甸和印度北部的有很多相似之处;云南滇池的越人有可能南迁至印度的阿萨姆地区(印度东北部),该地区用的翡翠来自云南永昌郡等[23,35]。

归纳各方面的文史资料,西南(佛教)丝绸之路(蜀—滇—缅—印)可描述如下:

这条古道的川滇段有两条途径:一是“古牦牛道”(即汉“零关道”“西夷道”,唐“清溪关道”),从成都出发,经双流、新津、邛崃、名山、雅安、荥经、汉源、越西、喜德、冕宁、西昌,到达会理县境以后,折向西南行,由黎溪的鱼鲊—拉鲊渡口过金沙江,经攀枝花市至云南大姚,最后到达大理地区。另一途,从成都出发,沿岷江而下,经彭山、乐山、犍为至宜宾,再沿秦“五尺道”(即古楚道,汉“南夷道”,隋唐“石门道”“牂柯道”)南行,经高县、筠莲,向西折入横江河谷,经豆沙关、大关、昭通、曲靖而抵昆明地区,再从昆明至大理。从大理,经缅甸,至印度的道路又有三条[36],即汉“博南道”“永昌道”,唐“西洱、天竺道”。

现在考察西南(佛教)丝绸之路,还必须注意到从四川成都向北的延伸。蜀人是羌人的一支,是从北方迁来的。古羌族早就活动在青海东部湟水流域地区。公元前2000年以前,“由湟水流域经隆务河流域而往白龙江上游,原有一条新石器晚期居民南北相互从事经济文化交往的通道”[23]。所以,从成都北上可以从上述古道,即成都到广元,越岷山,沿白龙江下游北上至西宁,以后经“青海道”可以与西北(沙漠)丝绸之路的南道相连接。另一条北上之路,即目前的宝成铁路路线,从蜀道出,至宝鸡向西安。

对西南(佛教)丝绸之路,中外有很多文章也作了描述,但考古的证据不多。中印之间的贸易交往是间接的。最近我们比较集中地研究了中国南方和西南地区的古代玻璃[20],以了解在这条丝绸之路上古代玻璃的分布。从秦汉时期古玻璃的化学成分的分析结果可以看到,主要为三大类玻璃,即铅钡硅酸盐玻璃、钾硅酸盐玻璃和钠钙硅酸盐玻璃,并且以前两类为主,其分布表示于图 18.8中。表18.5列举了这些玻璃物品出土的地点和所属的年代。由此可以看到,四川、云南、贵州的古代玻璃制品大多是从黄河和长江中下游地区流传过去的铅钡硅酸盐玻璃和钾硅酸盐玻璃。西南地区出土的古代玻璃物品,从形式和纹饰上也受中国黄河和长江中下游地区特别是楚文化和技术的影响较深。西方特色的钠钙硅酸盐玻璃的出土数量不多,有可能从印度至缅甸传入,但是西南(佛教)丝绸之路面临翻越崇山峻岭的艰难,不宜运输易碎的玻璃制品,也有可能从西北(沙漠)丝绸之路然后沿青海向南传入。

图18.8 中国古代西南(佛教)丝绸之路及其沿线出土的东汉时期古代玻璃分布示意图

□ PbO—BaO—SiO2;○ K2O—SiO2

表18.5 中国西南地区出土的K2O—SiO2、PbO—BaO—SiO2和Na2O—CaO—SiO2系统古代玻璃

印度是古老的世界文明中心之一,中印之间可能有很早的交往。史料中也有记载从印度传入琉璃、颇瓈和璧流离等,而且名称还是梵文的音译。但是印度与中国的直接来往主要是通过新疆,如上述西北(沙漠)丝绸之路中雪山道与罽宾道,特别是后者经过塔什库尔干的克什米尔—于阗古道,成为先秦时代中印交通的重要通道。早在战国时期,于阗之地已有印度移民,这也是以后中、印佛教文化来往的主要途径。古代玻璃制品应该在这条通道上有所发现,但至今由于考古发掘不够、缺乏资料,这是值得进一步考察研究的。

中国西藏与印度的交往可能也发生在先秦期间,至今尚未在西藏发现古代玻璃,因此也无法考证。但是西藏发现很多类似蜻蜓眼玻璃珠的红玉髓珠,至今还十分流行。蚀花肉红玉髓珠最早制作于公元前1000年的两河流域,它是在以氧化硅为基质的玉髓珠上用腐蚀刻花[37],以后流传至印度而再传入中国西藏。在云南江川李家山24号墓地其也和玻璃珠一起出土[38],可能沿西南(佛教)丝绸之路从印度辗转传入。

4) 南方(海上)丝绸之路

南方(海上)丝绸之路是古代中国与西方各国的海上通道,从南中国海、印度洋、红海经埃及古运河,由尼罗河入地中海,是贯通欧亚非三洲的海上大通道。这条海上的交通线可以分为两段:在西端,古埃及、希腊、巴比伦、腓尼基、阿拉伯、印度等民族在公元前2000年已活跃于地中海、红海、阿拉伯海和印度洋上。开始船只只是沿岸航行,以后利用季风漂洋过海。1世纪末,一位希腊人写了一本名为《厄立特里亚海周行记》的书(厄立特里亚海即为红海),书中比较详细地记录了南方(海上)丝绸之路的航行和见闻。在东端,主要从南中国海、经印度洋与阿拉伯海连接。这条航线也与东南亚地区(菲律宾、印度尼西亚、马来西亚)连接。中国人开拓这段航线要晚于印度洋以西的诸文明古国,主要的开拓工作始于西汉时期。《汉书》卷二十八下“地理志·粤地条”,具体记述了船舶出海西行路线。关于南方(海上)丝绸之路,古今中外已有不少著作做了详细论证和叙述,在此主要围绕早期古代玻璃制品和技术的交流作些介绍和讨论。

中国古代发展海上交通,始自汉武帝平越南,在南方设九郡(南海、郁林、苍梧、合浦、儋耳、珠崖、交趾、九真、日南),控制了南海沿海地区(现在的广东和广西的南部、海南岛、越南的东北部),利用南海道与西洋诸国进行交易活动。玻璃制品是文化和贸易交流中的主要物品之一。因此在南方(海上)丝绸之路的沿途皆有古代玻璃出土,但能制作玻璃的地方不多,主要在印度和中国。

古印度地区(包括现在的印度、巴基斯坦、孟加拉国和斯里兰卡等)是古代南方(海上)丝绸之路的中部,为东、西端交汇之处和集散之地,地理位置十分重要。该地区古代玻璃的情况介绍见文献[39]。印度出土最早的玻璃起始于公元前7—公元前6世纪,属于含K2O和高的Al2O3含量的钠钙硅酸盐玻璃,与早期两河流域的玻璃成分接近。公元前200—公元200年,玻璃的成分为古埃及和罗马型的钠钙硅酸盐玻璃。这些古代玻璃,应该是从古代两河流域以及古埃及和罗马通过南方(海上)丝绸之路传来。印度经历了波斯帝国和亚历山大帝国的入侵,罗马帝国与印度间的贸易也十分发达。由此,西亚的大批玻璃器皿及制造技术流入印度。另有一类比较特殊的钾硅酸盐玻璃出土于哈斯蒂娜珀(Hastinapur)、阿里卡梅都(Arikamedu)和乌代盖顿(Udaygiri),时代属公元前3—公元前2世纪,出土玻璃的样品很少,至公元1世纪或更迟,出土玻璃样品就更多一些。一般认为阿里卡梅都为印度最早的玻璃制造地,从公元前3世纪持续至公元10世纪,所以,可能古代钾硅酸盐玻璃制造于印度,通过南方(海上)丝绸之路流传于各地。后面将专门讨论有关钾硅酸盐玻璃的起源和传播问题。

南方(海上)丝绸之路东端,中国商使最西到达已程不国(即今斯里兰卡或其附近)。那里的曼泰(Mantai)自1世纪起也是制造玻璃的中心。途经孟加拉湾沿岸的泰国,那里的克拉比(Kuan Luk Pat),自2—6世纪也可能生产玻璃。这些地方生产古代玻璃的技术可能都是从印度扩散过来的。

中国古代南方(海上)丝绸之路的起点为今广西合浦县和广东徐闻县,为汉至六朝的重要出海口。主要的出土玻璃物品的化学成分属钾硅酸盐系统,也有个别铅钡硅酸盐玻璃和高铅硅酸盐玻璃。玻璃物品以珠、耳珰、穿坠等小型装饰品为主,所以,都是中国有特色的玻璃物品,常见于中原、楚国和吴越等地。出土的六朝年代的玻璃物品以器皿为主,而且玻璃的化学成分属钠钙硅酸盐系统(包括不同含量的K2O、MgO和Al2O3),从造型和纹饰也可以看出,大部分属外来进口的,以萨珊王朝造型的玻璃为主,详见文献[21]、[40]。

中国西南(佛教)丝绸之路虽然在崇山峻岭中,但它仍和南方(海上)丝绸之路有联系,滇西的永昌郡为交叉处。“四川等地物品,运抵永昌郡后,即顺伊洛瓦底江而下,再下缅甸转船经孟加拉湾运至南印度诸港或特罗帕尔(Tropal)等港口,然后转至大秦国(罗马)内”[40]。

18.4 古代丝绸之路对中国古代玻璃技术发展和交流的促进

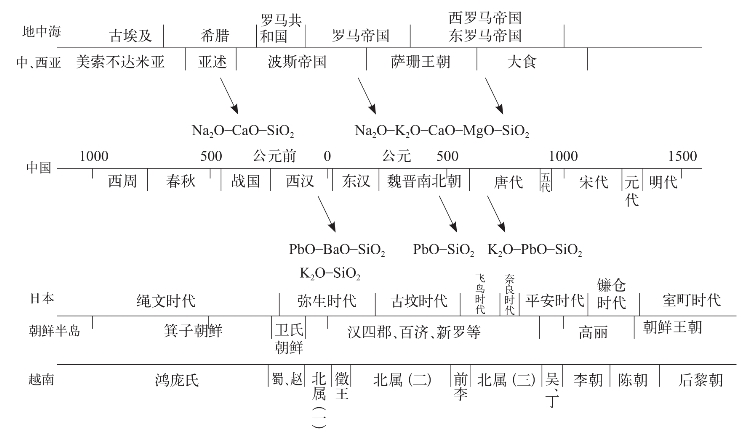

各古代文明中心和各民族的文化、技术交流是相互的。中国古代玻璃技术的发展和传播也是如此。早期对中国玻璃物品的中外交流比较侧重于从造型、纹饰及艺术角度上作比较,例如玻璃璧、耳珰、玉瑱等作为仿玉器,具有中国文化特性。对秦汉时期出现的镶嵌玻璃珠的纹饰,中外有不少学者做过中国古代玻璃与西亚和埃及古代玻璃的对比分析,认为从西方传来的可能性大,也有人持相反意见[41—42]。从20世纪30年代以后,玻璃的科技考古日益发展,有可能从古代玻璃的不同的化学成分来考察中国古代玻璃技术的发展和传播。图18.9表示了中国古代玻璃技术的对外交流。

图18.9 中国古代玻璃技术对外交流示意图

18.4.1 西方古代玻璃物品和技术的传入

虽然在公元前1000年左右中外已通过丝绸之路的雏形即北方欧亚内陆草原进行来往,如前所述,中国古代玻璃已参与了这种交往和交流,如玻璃制造技术和钠钙硅酸盐玻璃传至中国新疆(即古代西域),但规模和数量还是很小的。主要的发展是在1—5世纪,当时的世界古典文明时代出现四大帝国,即东方的东汉帝国、西欧和西亚的罗马帝国、中亚的波斯(中国汉代称安息)帝国和南亚的贵霜帝国,皆处于强盛时期,丝绸之路贯穿于这四个帝国而畅通无阻,促进了中外的交往和交流。

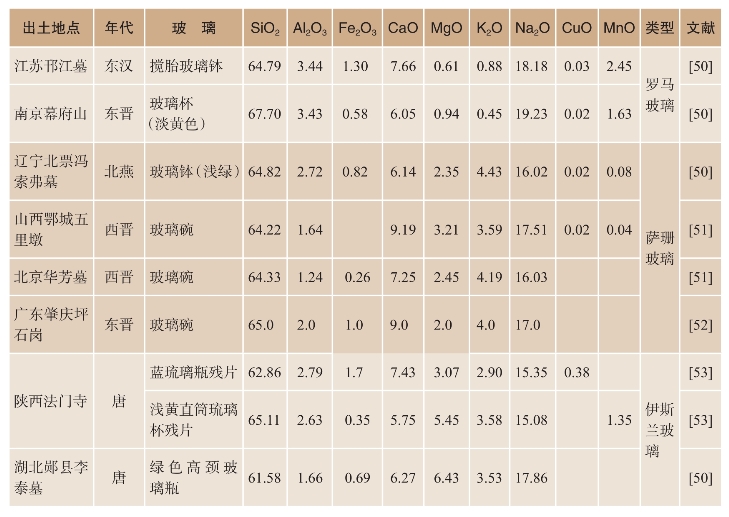

西方古代玻璃制造技术在罗马帝国有了新的飞跃,主要是使玻璃的吹制技术得到流行,同时又发展了雕花玻璃、套色玻璃、绞丝玻璃等技术。罗马玻璃技术闻名于世,技术传至波斯帝国,特别在萨珊王朝时期发展了切割和磨花技术,形成了非常有波斯文化特色的萨珊玻璃。新兴的玻璃制造技术通过地处中亚和南亚的贵霜帝国向东传播。贵霜帝国是由在西汉初被中国北方匈奴人所驱赶的月氏人,进入中亚和南亚所建。所以,西方玻璃技术的传入是通过大月氏人。东汉以后,从大月氏人带来的物品中,琉璃为产于大秦(罗马)和安息的主要物产之一,在《后汉书·西域传》中有多处记载。这就促进了中国古代玻璃器皿制造的发展。从出土的中国古代玻璃器皿中可以看到,采用吹制技术和无模成型的最早的中国古代玻璃器皿属于魏晋、南北朝和隋代(3—6世纪),这和北方丝绸之路的开通密切相关。中国最早的进口玻璃器皿中包括如罗马的搅胎玻璃钵(江苏邗江甘泉汉墓出土)、筒形磨花玻璃杯(南京象山琅琊王墓出土)、南京幕府山玻璃杯,时代属东汉和南北朝初(1—5世纪)。出土的南北朝和隋代(5—6世纪)玻璃器皿的来源就比较复杂。有一些是造型上属罗马和萨珊玻璃的进口器皿,如辽宁北票冯索弗墓出土的鸭形器、西晋鄂城五里墩玻璃碗、北周李贤墓玻璃碗、西晋北京华芳墓玻璃碗等。广东肇庆东晋墓出土的玻璃碗与同时代的南京仙鹤观6号晋墓和山西大同北魏墓出土的玻璃碗比较,其造型同属萨珊玻璃。

盛唐时期(7—10世纪)中国与外国的交流更多更广泛。这时正值出现伊斯兰教和伊斯兰文化,同时兴起了伊斯兰玻璃。有一些大型玻璃器皿传入中国。其中最著名的是法门寺地宫出土的伊斯兰玻璃器皿(9世纪)。这些玻璃器皿在制造和装饰工艺以及图案上都体现出伊斯兰玻璃特色。最近的研究证明,这批法门寺出土的唐代玻璃器皿不论其形制和纹饰是否相同,皆属于从西方引进的。

在北方出土的北宋至辽的一些玻璃器皿属进口的伊斯兰玻璃,著名的如陈国公主墓出土的精美玻璃器皿,成分也属钠钙硅酸盐玻璃系统。

西方制造玻璃器皿的吹制技术和化学稳定性比较高的钠钙硅酸盐玻璃成分的引入,促进了中国自制玻璃技术的提高。采用西方的钠钙硅酸盐玻璃的化学成分,也用吹制法制造出具有中国造型特色的玻璃器皿。南北朝和隋代属于刚开始引进罗马和波斯的玻璃制造技术,所以,这类玻璃器皿还不多,质量还不够好,如李静训墓(隋代)出土的绿扁瓶、无颈瓶等,河北定县北魏塔墓的葫芦瓶、玻璃杯等。其他比较突出的是郧县李泰墓出土的细颈玻璃瓶等,其形状为中国式的,但是成分为钠钙硅酸盐玻璃,属在中国境内制造;而在黄河和长江中下游地区及南方的玻璃器皿,大部分为用吹制技术制造的由中国自己开发的铅硅酸盐玻璃。可以看到,国人已较好地掌握了外来技术,生产出有中国特色的玻璃器皿。

东汉至唐代进口古代玻璃器皿的化学成分见表18.6。

表18.6 东汉至唐代进口古代玻璃器皿的化学成分 (%)

18.4.2 中国古代玻璃和技术的对外传播

与中国最邻近的国家和地区为越南、日本和朝鲜半岛等,先秦时期已有来往。新石器晚期(公元前5000年),比如浙江河姆渡文化先传至沿海岛屿如舟山。文化遗物如段石锛、彩陶纹和涂漆陶器在日本绳文时代早期(公元前800年)遗址已有所发现。在中国南方,中国百越民族中南越人也与东南亚岛屿上居民有所来往。《尚书·大传》和《论衡》中已讲到周成王时已与日本、越南联络[45]。《汉书·地理志》记载,殷末周初,“箕子去之朝鲜,教其民以礼、乐、田、蚕、织、作”。到秦汉时期这种来往更多。至汉代日本和朝鲜半岛已有使节来华。下面分别讨论具有中国特色的古代玻璃如铅钡硅酸盐玻璃、钾硅酸盐玻璃、高铅硅酸盐玻璃,先后传至日本、朝鲜半岛和越南的情况。

1) 铅钡硅酸盐玻璃(PbO—BaO—SiO2)

铅钡硅酸盐玻璃是最具中国特色的古代玻璃。表18.7列举出日本、朝鲜半岛、越南和中国出土的最早的铅钡硅酸盐玻璃的化学成分。

表18.7 日本、朝鲜半岛、越南和中国出土的古代铅钡硅酸盐玻璃化学成分

日本最早的玻璃发现于弥生时代(前2—公元3世纪)的晚期。中国铅钡硅酸盐玻璃传入是比较早的,日本九州佐贺县吉野里和富岗县春日市须玖冈本出土的铅钡硅酸盐玻璃皆为弥生时代中期(前100—公元100),墓葬的年代都处于中国汉代(前100—公元100)[46]。日本玻璃珠饰的形式和化学成分与中国长沙战国和西汉楚墓的玻璃十分相似。(https://www.xing528.com)

中国古代玻璃主要通过陆路传入朝鲜半岛。现已发现出土于公元前1世纪至公元3世纪的铅钡硅酸盐玻璃珠。在朝鲜半岛的出土玻璃的年代早于日本,可以认为从中国传至朝鲜半岛并经过对马海峡传至日本[47]。

越南在东山、沙萤、同奈等地出土了不少古代玻璃物品,大都为玻璃珠,也有玻璃耳珰、手镯等。最早的古代玻璃的年代推至公元前4—公元前3世纪,但从光谱分析的结果来看,Al2O3的含量很高,Na2O、K2O和CaO含量很低(<3%),可能为玻砂和釉砂。出土的玻璃制品往往属沙萤晚期(前100—公元100)。玻璃成分比较多,有含铅、钡的硅酸盐玻璃。所以,此时中国西汉的铅钡硅酸盐玻璃已流入越南。

由上述分析可知,铅钡硅酸盐玻璃在日本、朝鲜半岛和越南,都属于这些地方早期的古代玻璃,出现的年代晚于中国,玻璃的形式和化学成分十分相似于中国古代铅钡硅酸盐物品。所以,从中国传入是肯定的。

2) 高铅硅酸盐玻璃和钾铅硅酸盐玻璃(PbO—SiO2, K2O—PbO—SiO2)

中国高铅硅酸盐玻璃很早出现在战国时期,个别的出土样品属春秋时期。以后逐渐演变为钾铅硅酸盐玻璃,大量生产于六朝和隋代。朝鲜半岛的高铅硅酸盐玻璃出现于公元前100年至公元100年,相当于中国东汉时期;而钾铅硅酸盐玻璃出现于4—6世纪,那时已有向中国朝贡的多次来往,钾铅硅酸盐玻璃制品也因此传入[48]。

日本出土的高铅硅酸盐玻璃和钾铅硅酸盐玻璃的年代比较迟,分别为6—7世纪和12—14世纪。可能由南方(海上)丝绸之路从中国传去[49]。越南出土的钾铅硅酸盐玻璃年代更迟,于16—18世纪。所以,中国出土的高铅硅酸盐玻璃和钾铅硅酸盐玻璃的年代要比邻近国家早得多,从中国流传出去高铅和钾铅硅酸盐玻璃是可以理解的。

世界上中国出土高铅硅酸盐玻璃不是年代最早的。美索不达米亚地区尼姆罗特(Nimrud)出土的高铅硅酸盐玻璃的年代约在公元前6世纪[49],产生的年代早于中国,但是以后即少出现。古印度也有含铅玻璃的发现,年代与中国相当。表18.8列举出日本、朝鲜半岛、越南、印度和中国出土的古代高铅硅酸盐玻璃和钾铅硅酸盐玻璃的化学成分。

表18.8 日本、朝鲜半岛、越南、印度和中国出土的古代高铅硅酸盐玻璃和钾铅硅酸盐玻璃的化学成分

含铅玻璃中的铅同位素分析是判断古代玻璃产地的有效方法。根据美国康宁玻璃博物馆多年来对各地和各个年代的古代玻璃的铅同位素分析结果,布里尔指出中国古代玻璃的铅同位素比值208Pb/206Pb与207Pb/206Pb的分布区别于其他地区含PbO玻璃和其他文物,处于分布图的高值和低值两端。中国大部分含PbO的古代玻璃的208Pb/206Pb值在2.1~2.2间;207Pb/206Pb值在0.85~0.9间,而日本出土的含PbO硅酸盐玻璃的铅同位素比值也在其中。把中国铅矿和发掘出的中国古代含PbO玻璃的铅同位素比值208Pb/206Pb与207Pb/206Pb的位置放在一起,可以看到,南方铅矿的铅同位素比值比北方的低。中国古代含PbO玻璃的铅同位素比值的位置皆在中国铅矿区域内,而且集中在中部。中国最早的含PbO玻璃大都出土于中国的中部,这明显地与该地区有丰富的铅矿密切相关。所以,可以推断,中国的含PbO玻璃,包括铅钡硅酸盐玻璃、高铅硅酸盐玻璃和钾铅硅酸盐玻璃,皆产生于中国黄河和长江中下游地区,以后向邻近地区,如东亚、东南亚、南亚和中亚扩散。

关于古代钾硅酸盐的起源,是目前玻璃考古界还有争议的问题。大家公认在古代两河流域以及古埃及和罗马,没有生产过K2O含量很高(>10%)、Na2O含量较低(<1%)的钾硅酸盐玻璃。而在印度出土过公元前3—公元前2世纪的钾硅酸盐玻璃,认为阿里卡梅都(Arikamedu)为玻璃生产地,由此靠海上交通传播至东南亚以及日本、朝鲜半岛[30]。自从20世纪80年代在广西合浦出土了大批年代属于汉代(前200—公元100)的钾硅酸盐玻璃珠饰后,就注意到钾硅酸盐玻璃在中国的起源[21]。最近的玻璃科技考古的资料表明,中国出土的最早的钾硅酸盐玻璃珠饰属战国时期(表18.9),两汉时期钾硅酸盐玻璃珠饰往往和铅钡硅酸盐玻璃一起墓葬。中国出土的钾硅酸盐玻璃的年代最早,目前出土的古代玻璃文物最多,从广西合浦海上传播至各地的可能性也较大。但更清楚地说明古代钾硅酸盐玻璃的起源,还有待科技考古工作的深入。

表18.9 日本、朝鲜半岛、越南、印度和中国出土的古代钾硅酸盐玻璃的化学成分

综上所述,在中国境内从北至南有四条丝绸之路的通道。某一时期的进口玻璃器皿的路线是随当时的政治和地理形势而异的。总的来讲,战国和两汉时期西北(沙漠)丝绸之路为主要进口玻璃的通道,当时以玻璃珠和饰物为主,易于携带。中国长江流域地区的有中国特色的铅钡硅酸盐玻璃珠和高铅硅酸盐玻璃珠饰也由西北(沙漠)丝绸之路向西传播,至少已达新疆的西端。中亚地区有否铅钡硅酸盐玻璃出土,是今后值得注意的。

东汉以后,南方(海上)丝绸之路开通,所以隋、唐、宋及以后,中国玻璃器皿进口主要通过海上,从南方上岸后运至黄河和长江中下游地区,特别是易碎的大型的玻璃器皿。中国古代的铅钡硅酸盐玻璃、钾硅酸盐玻璃和钾铅硅酸盐玻璃制品也是从南方(海上)丝绸之路传至东亚、东南亚和印度。

西南(佛教)丝绸之路早于北方(草原)丝绸之路和南方(海上)丝绸之路,这是中国西南与印度联络的主要通道。汉通西域前已有来往,史料中也有记载从印度传入琉璃、璧流离等。从历史地理的角度来看,除西南(佛教)丝绸之路外,从印度至中国可以从西部罽宾道进入新疆和田;从印度北部经中国西藏,沿目前的新藏公路进入青海,到达青海的湟中。更多地对西南(佛教)丝绸之路上的古代玻璃的了解,需要对印度,中国西藏、青海、云南、四川、贵州等地出土的早期古代玻璃作进一步的研究。

参考文献

[ 1 ] Brill R H.抛砖引玉:2005上海国际玻璃考古丝绸之路古玻璃专题研讨会开幕词[C]//干福熹.丝绸之路上的古代玻璃研究.上海:复旦大学出版社,2007:30—48.

[ 2 ] 张平.中国北方和西北的古代玻璃技术[C]//干福熹,等.中国古代玻璃技术的发展.上海:上海科学技术出版社,2005:166—182.

[ 3 ] 张平. 新疆玻璃考古新资料的研究略述[C]//干福熹.丝绸之路上的古代玻璃研究.上海:复旦大学出版社,2007:111—126.

[ 4 ] 于志勇. 尼雅遗址出土的玻璃器及其相关问题[C]//干福熹.丝绸之路上的古代玻璃研究.上海:复旦大学出版社,2007:96—111.

[ 5 ] 王博,鲁礼鹏. 扎滚鲁克和山普拉古墓出土古玻璃概述[C]//干福熹.丝绸之路上的古代玻璃研究.上海:复旦大学出版社,2007:126—139.

[ 6 ] 李文瑛. 新疆营盘墓地出土的玻璃器介绍[C]//干福熹.丝绸之路上的古代玻璃研究.上海:复旦大学出版社,2007:139—145.

[ 7 ] 李强.浅议19世纪末—20世纪初外国探险家在新疆发现的古代玻璃[C]//干福熹.丝绸之路上的古代玻璃研究.上海:复旦大学出版社,2007:145—151.

[ 8 ] Li Qinghui, Gu Donghong, Gan Fuxi. Chemical composition analyses of ancient glasses found in Xinjiang, China[C]//Proceedings of 20th International Congress on Glass, Kyoto, 2003, 15—004.

[ 9 ] 干福熹,李青会,顾冬红,等.新疆拜城和塔城出土的早期玻璃珠的研究[J].硅酸盐学报,2003(31):663—668.

[10] 潜伟,张平,李前懋. 新疆克孜尔水库出土玻璃珠的分析与研究[C]//万辅彬,巴莫尔.2000年西昌第五届论文集.南宁:广西民族出版社,2001:138—145.

[11] Zhangbing, Cheng Huansheng, Ma Bo, et al. PIXE and ICP—AES analysis of early glass unearthed from Xinjiang (China) [J]. Nuclear Instrument and Methods in Physics Research, 2005:B 240:559—564.

[12] 李青会,干福熹,张平,等.新疆不同历史时期玻璃器的化学成分分析报告[C]//干福熹.丝绸之路上的古代玻璃研究.上海:复旦大学出版社,2007:151—170.

[13] 任晓燕.浅谈青海发现的汉代玻璃器[C]//干福熹.丝绸之路上的古代玻璃研究.上海:复旦大学出版社,2007:170—176.

[14] 史美光,周福征.青海大通县出土汉代玻璃的研究[M]//青海省文物考古所.上孙家寨汉晋墓.北京:文物出版社,1993:250—254.

[15] 杜玉冰,吴小红.宁夏地区南北朝至唐代古代玻璃概况及相关问题[C]//干福熹.丝绸之路上的古代玻璃研究.上海:复旦大学出版社,2007:181—186.

[16] 原州联合考古队.北周田弘墓[M].东京:勉诚出版株式会社,2000.

[17] 安家瑶.北周李贤墓出土的玻璃碗:萨珊玻璃的发现与研究[J].考古,1986(2):173—182.

[18] 黄雪寅.散落于内蒙古草原上的古玻璃器[C]//干福熹.丝绸之路上的古代玻璃研究.上海:复旦大学出版社,2007:186—192.

[19] 李飞,李青会,干福熹,等.一批中国古玻璃化学成分质子激发X射线荧光分析[J].硅酸盐学报,2005,33(5):581—586.

[20] 干福熹.中国南方古玻璃研究:2002南宁中国南方古玻璃研讨会论文集[M].上海:上海科学技术出版社,2003.

[21] 熊昭明,李青会.广西出土汉代玻璃器的考古学与科技研究[M].北京:文物出版社,2011.

[22] 黄新亚.丝绸文化:沙漠卷[M].杭州:浙江大学出版社,1995:1—46.

[23] 石云涛.早期中西文交通交流史稿[M].北京:学苑出版社,2003:35—112.

[24] 何芳川,万明.古代中西文化交流史话[M].北京:商务印书馆,1998.

[25] 斯塔夫里河诺斯.全球通史:上册[M].吴象斐,梁赤民,译.上海:上海社会科学院出版社,1999:149—158.

[26] 林梅村.吐火罗人的起源与迁徙[J].西域研究,2003(3):9—16.

[27] 王治来.中亚通史:古代卷(上)[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2004:58—63.

[28] 马文宽.辽墓辽塔出土的伊斯兰玻璃[J].考古,1994(8):736—743.

[29] 内蒙古自治区文物考古研究所.辽陈国公主驸马合葬墓发掘简报[J].文物,1987(11):4—24.

[30] Lee In-Sook. The silk road and ancient Korean glass[J]. Korea Culture, 1993, 14(4): 4—13.

[31] 侯江波,林杰. 试论古代“东北丝绸之路”的特点及其现实意义[J]. 辽宁丝绸,2000(4):27—30.

[32] Mark E Hall, Leonid Yabbonsky. Chemical analyses of Sarmatian glass beads from Pokrovka[J]. Russia. J. Archaeological Science, 1998(25): 1239—1245.

[33] Engle A. Glassmaking in China[J]. Reading in Glass History, 1976(6/7):1—38.

[34] 纪宗安.丝绸之路与中西经济文化交流[J].暨南学报:哲学社会科学,1994,16(3):67—75.

[35] 李学勤.商代通向东南亚的道路:学术集林(卷1)[M].上海:上海远东出版社,1994.

[36] 江玉祥.古代西南丝绸之路的研究:第二辑[M].成都:四川大学出版社,1995.

[37] 夏鼐.考古学论文集.我国出土的蚀花的肉红石髓珠[M].石家庄:河北教育出版社,2002:569—578.

[38] 云南省博物馆.云南江川李家山古墓群发掘报告[J].考古学报,1973(2):97—156.

[39] 干福熹.东方古代玻璃的发展[C]//干福熹,等.中国古代玻璃技术的发展.上海:上海科学技术出版社,2005:52—59.

[40] 王伟昭,熊昭明,李青会,等.广西合浦县出土汉代玻璃器的检测和研究[C]//干福熹.丝绸之路上的古代玻璃研究.上海:复旦大学出版社,2007.

[41] 张毅.南方丝绸之路与海上丝绸之路[M]//江玉祥.西南丝绸之路研究:第二辑.成都:四川大学出版社,1995:64—73.

[42] 安家瑶.镶嵌玻璃珠的传入及发展[C]//[佚名].十世纪前的丝绸之路和东西文化交流——沙漠路线考察乌鲁木齐国际讨论会文集.北京:新世界出版社,1996:351—367.

[43] 李青会,周虹志,贵教珍,等.一批中国古代镶嵌玻璃珠化学成分的检测报告[J].江汉考古,2005(4):73—79.

[44] 干福熹,等.中国古代玻璃技术的发展.上海:上海科学技术出版社,2005:241—252.

[45] 刘迎胜.丝绸之路:海上卷[M].杭州:浙江人民出版社,1995.

[46] 山崎一雄.中国古代玻璃与日本弥生时代古墓中出土的玻璃之间的关系[C]//干福熹.中国古玻璃研究:1984年北京国际玻璃学术讨论会论文集.北京:中国建筑工业出版社,1986:47—52.

[47] 由水常雄,棚桥淳二.东洋のかブス[M].东京:株式会社三新社,1977.

[48] Koezuka T, Yamasaki K. Investigation of some K2O—PbO—SiO2 glasses found in Japan— a historical survey[C]//Proceedings of 17th International Congress on Glass, Beijing. Chinese Cer. Soc.,1995(6): 469—474.

[49] Caley E R. Analysis of ancient glasses[M]. New York: The Corning Museum of Glass, 1962: 83—85.

[50] 安家瑶.中国早期(西汉—北宋)玻璃器皿[C]//干福熹.中国古玻璃研究:1984年北京国际玻璃学术讨论会论文集.北京:中国建筑工业出版社,1986:86—104.

[51] 中国建筑材料科学研究总院,清华大学,中国社会科学院考古研究所.中国早期玻璃器检验报告[J].考古学报.1984(4):449—457.

[52] 邱立城.广东发现的古代玻璃器[C]//干福熹.中国南方古代玻璃学术讨论会论文集.上海:上海科学技术出版社,2003.

[53] 韩伟.法门寺地宫伊斯兰琉璃初探[C]//[佚名].十世纪前的丝绸之路和东西文化交流——沙漠路线考察乌鲁木齐国际讨论会.北京:新世界出版社,1996:393—402.

[54] 史美光,何欧里,吴宗道,等.一批中国古代铅玻璃的研究[C]//干福熹.中国古玻璃研究:1984年北京国际玻璃学术讨论会论文集.北京:中国建筑工业出版社,1986:5—9.

[55] Brill R H. Chemical analysis of early glasses[M]. New York: The Corning Museum of Glass, 1999.

[56] 安家瑶. 中国古代玻璃与日本吉野里的玻璃管饰:中国考古学论丛[M].北京:科学出版社,1993:415—421.

[57] 袁翰青.我国化学工艺史的制造玻璃问题[C]//中国化学学会.1957年度报告会论文摘要,1957:80—81.

[58] Koezuka T, Yamasaki K. Chemical composition of ancient glasses found in Japan— a historical survey[C]// Proceedings of 17th International Congress on Glass, Beijing. Chinese Cer. Soc.,1995(6):469—474.

[59] Koezuka T, Yamasaki K. Investigation of some K2O—PbO—SiO2 glasses excavated in Japan[C]//Proceedings of 18th International Congress on Glass, San Franciaco. The Amer. Cer. Soc., 1998.

[60] Lee In-Sook. The silk road and ancient Korean glass[J]. Korea Culture, 1993, 14(4): 4—13.

[61] Lal B B. Examination of some ancient Indian glass specimens[J]. Ancient India, 1952(8): 17—27.

[62] 史美光,何欧里,周福征. 一批中国汉墓出土钾玻璃研究[J].硅酸盐学报,1986,14(3):307—313.

[63] Bair D L. A history of glass in Japan[M].[S. l.]: Kodanasha Intern. Ltd.,1973.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。