图11.3 陕西扶风法门寺出土的唐代蓝色玻璃盘(扶风县法门寺藏)

6) 陕西临潼县(今西安市临潼区,下同)庆山寺出土的玻璃器物

1985年5月在庆山寺舍利塔基出土了绿色玻璃瓶及薄胎玻璃球6件,贴网纹玻璃瓶1件(图11.6)。该网纹玻璃瓶口径3.9 cm、高7 cm,玻璃瓶为白色,表面涂有一层黑色物。瓶圆口外侈,束颈呈喇叭状,圆球式腹,平底。器肩部有一周凸起的弦纹,腹外壁装饰有不规则的凸起网纹[11]。

7) 其他几处墓葬出土的唐代及五代舍利玻璃瓶

(1) 甘肃泾川县大云寺舍利塔基下出土的玻璃舍利瓶。据《甘肃省泾川县出土的唐代舍利石函》[12]介绍,舍利瓶内装有舍利子,位于一套舍利容器的最内层,外有金棺、银函、铜函和石函。舍利玻璃瓶,无色透明,长颈,球形腹,微凹底,器壁很薄,不足1 mm。

(2) 陕西西安东郊舍利函。唐开元八年(720年)西安东郊舍利塔基下出土的舍利瓶,置于鎏金铜棺中。舍利瓶的底部和下腹部已残缺,但还能看出原器形。瓶为绿色透明,光洁无锈,细长颈,球形腹,颈部和腹部的界限明显,器壁很薄,约0.1 cm。

(3) 黑龙江宁安县(今宁安市)舍利函。出土地点为,唐代渤海国故都“上京龙泉府遗址”的内城外东南方向,位于大佛塔建筑的基础中心。舍利瓶放置在两层石函、铁函、铜匣、方形银盒、蛋形银盒内。舍利瓶为淡绿色。外附有白色风化层,壁薄如蛋壳,器形呈圆形,长颈,鼓腹,底略凹,口略浅。

(4) 浙江杭州雷峰塔地宫。据《杭州雷峰塔五代地宫发掘简报》[13]介绍,雷峰塔是五代吴越国王钱俶于宋太祖开宝年间动工兴建的佛塔。塔落成后,钱俶命名为“皇妃塔”,次年(978年)吴越归宋。

在出土器物中,有铁舍利函、金银器、鎏金铜器、玉器……玻璃瓶及料珠、丝织品、经卷等。其中绿色小玻璃瓶放置在鎏金银盒内,银盒的四周环绕一条鎏金银腰带,内藏金棺的纯银阿育王塔,安放在倒扣的银盒内。

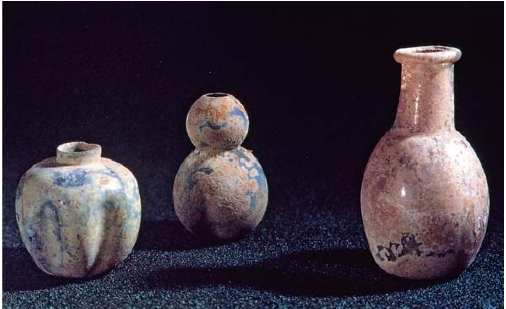

图11.4 陕西扶风法门寺出土的唐代玻璃瓶(扶风县法门寺藏)

图11.5 陕西扶风法门寺出土的唐代玻璃茶碗、茶托(扶风县法门寺藏)

图11.6 陕西临潼庆山寺舍利塔基出土的唐代网纹玻璃瓶(临潼县博物馆藏)

玻璃瓶为葫芦形,器壁极薄,外表呈浅绿色,高3.2 cm,最大腹径2.9 cm。出土时已残破。

(5) 甘肃灵台舍利函。《灵台舍利石棺》[14]介绍,1957年秋季在城内寺咀修建房屋时,挖出砖砌窖室一座,出土舍利石棺、雕绘砖和唐大中四年(850年)墓志等10余件文物。在石棺内置漆盒1件,玻璃瓶3件,内盛舍利子。

玻璃瓶3件,分别为白、绿、黄三色。器呈葫芦形,底内凹,器形规整,壁薄而匀,外口沿拉丝缠贴而成。乳白色玻璃瓶,颈作圆筒形,高7.8 cm、口部内径1.2 cm、外径2.2 cm、底凹0.2 cm; 浅绿色玻璃瓶,颈部为圆球形,外口沿残缺,高11.8 cm、腹径6.1 cm、口部内径1.1 cm、底凹0.3 cm; 米黄色玻璃瓶,颈椭圆形,器底残损,残高7.3 cm、腹径5.6 cm、口部内径1.1 cm、外径2.2 cm。

8) 隋、唐其他类型出土玻璃器

据不完全统计,这个时期在各墓葬中出土了玻璃球、彩珠、串珠等2 000余件,其中在百枚以上的有四处:① 陕西西安东郊灞桥区洪庆村之南,独孤思墓出土珠330枚;② 陕西礼泉县越王李贞墓出土串珠157枚;③ 河南上蔡县贾庄出土料珠111枚;④ 浙江临安吴越国康陵出土料珠110枚。

除此之外,还出土了具有器形特色的佩饰、璧,如:① 陕西乾县南陵村僖宗靖陵的龙凤纹玻璃佩饰、玻璃璧;② 河南上蔡县贾庄的半月形玻璃佩饰;③ 陕西西安西明寺遗址的玻璃佩鱼等。

这些器物都反映出,隋、唐玻璃技术不但有了吹制玻璃新技术的发展,同时还沿袭了西汉以来的压铸技术,制成了佩饰、珠饰等传统器物。

11.1.3 隋、唐玻璃技术的两个“两个系统”和“三种技术工艺”

表11.1作一简要归纳,提出隋、唐时期玻璃技术的特点,即“两个玻璃系统”和“三种玻璃制造技术工艺”。所谓两个“两个系统”是指, 一从出土的器物的来源看,隋、唐玻璃大体可以分为“国产玻璃”和“进口玻璃”两个系统;二从成分上又可分为“铅玻璃”和“钠钙玻璃”两个系统。所谓三种技术工艺,一是传统的压铸工艺;二是铁棒黏结工艺:三是吹制工艺。以下作具体分析。

1) 两个“两个系统”

在“器皿类”的出土产品中,各类型的玻璃瓶有了相当多的数量,反映了这一时期“国产玻璃”的发展,其造型与当时陶瓷的造型有很多相似,都具有中国自己的特色。如李静训墓出土的绿色无颈玻璃瓶,在国内外的玻璃器皿中都没有发现过,但与隋代之前所流行的陶罐的造型有不少相似的特征。还有,绿色椭圆扁形玻璃瓶的造型,更是国外所没有的,而恰恰与隋代前后流行的双耳瓷扁壶,及李静训墓葬中的另一件白瓷双耳扁壶,都有许多相同的特征。在唐代墓葬中,如李寿墓、李泰墓等,都出土了颜色和形状不同的玻璃瓶,这些都是中国的“国产玻璃”。另外,伴随着隋、唐的佛教发展,舍利玻璃器也成为这个时期的玻璃特点之一。

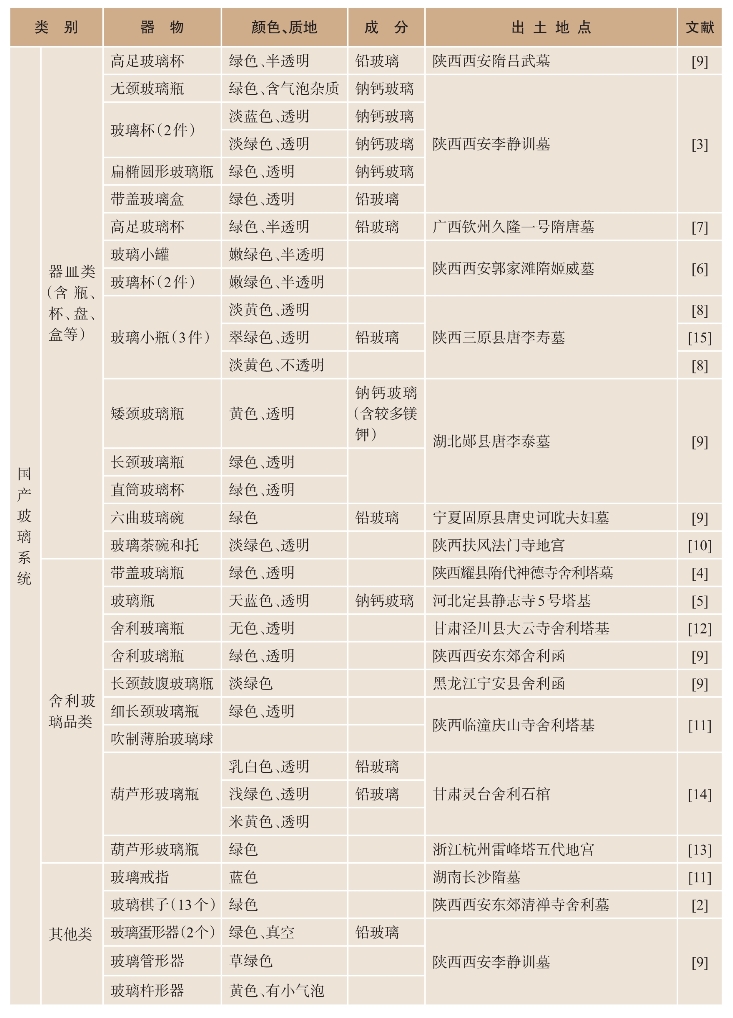

表11.1 出土的隋、唐时期主要玻璃器物简表

(续表)

西方玻璃输入中国,早于隋、唐时期,这已被史料所证实。但隋、唐出土的西方玻璃器皿更进一步证明了,中西经济、文化交流在隋、唐时期,尤其在盛唐更加开放,贸易品和技术往来更为密切。如西安东郊清禅寺舍利墓中的细颈玻璃瓶,小巧玲珑,制造技术娴熟,属波斯萨珊玻璃中的精品;特别是陕西扶风法门寺出土的各种造型和纹饰的玻璃器物,是伊斯兰玻璃输入中国的集中反映。

另一个“两个系统”,是从玻璃成分来看。隋、唐时期的玻璃制品,不仅器形和应用方面不同于汉或汉以前,而且玻璃成分也发生了变化,可以说也出现了“两个系统”,即“铅玻璃”系统和“钠钙玻璃”系统。“铅玻璃”可以看成“国产玻璃”的主要特征,隋、唐时期的高铅玻璃应该属于中国传统玻璃在这个时期的延伸和发展,以适应新工艺的要求。如广西钦州久隆一号隋唐墓中的绿色高足杯,其PbO的含量达62.1%;陕西三原县唐李寿墓中的绿色玻璃瓶,PbO含量为46.65%;还有湖北郧县唐李泰墓的绿色矮颈玻璃瓶的PbO含量高达64.29%。而“钠钙玻璃”系统则体现了引进西方技术在生产“国产玻璃”中的新技术应用,如在陕西西安李静训墓中的6件玻璃器物,除带盖玻璃盒外,其他5件均为钠钙玻璃。

2) “三种技术工艺”

第一种工艺是压铸工艺。压铸工艺沿袭了汉及汉以前的传统技术工艺,用以生产制造玻璃珠、玻璃璧、佩饰等。如陕西乾县南陵村僖宗靖陵的龙凤纹玻璃佩饰和璧,以及大量的玻璃彩珠、串珠等。这种传统工艺在该时期虽然没有多大发展,但是没有停止,而且还延续到宋代,影响了“药玉”“罐玉”的发展。

第二种工艺是铁棒黏结工艺及无模吹制工艺。除上面提到的大量玻璃瓶外,还有玻璃杯、盒等器物,如直筒杯(李泰墓)、高足杯(广西钦州、西安吕武墓)、带盖玻璃盒(李静训墓)和带底托玻璃茶碗(法门寺地宫)等玻璃器,都反映了隋、唐继南北朝后,玻璃无模吹制和铁棒黏结技术工艺在中国有了很大的发展,这就可以看作在“国产玻璃”系统中采用引进技术工艺的一种。

第三种工艺则完全属于“进口玻璃”系统的西方生产工艺。钠钙玻璃成分、铁棒技术、粘贴玻璃条装饰和吹制方法,是西方玻璃工艺的普遍特征。

从隋、唐出土的大量玻璃器物表明,中国已经全面掌握了这些外来技术,其质地和工艺接近西方玻璃器。铅玻璃(尤其高铅玻璃)和钠钙玻璃共存,是隋、唐玻璃的主要特点,特别是那些质地为钠钙玻璃、造型为中国特点的器物,表明了隋、唐时期既能制造出高铅玻璃,又能制造出质地较好的钠钙玻璃,而器物形态适用于中国传统样式。

总之,隋、唐时期玻璃制造业在经济、文化、技术等方面的中西交融,在当时的社会环境条件下,得到了一定的发展。

11.2 宋、辽、金时期的古代玻璃

宋、辽、金在中国有300多年的历史。已发掘出土有玻璃器物随葬的40多处墓陵或塔基,分别分布在国内的18个省、市、自治区,其中东北三省的黑龙江、辽宁、吉林和内蒙古就有15处,新疆有7处,北京、天津、河北、山西、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、云南、贵州和陕西等省市也都有玻璃器物出土。与隋、唐时期不同的是,陕西只有1处,这反映了在宋代以后,长安已不再是全国的经济文化中心和中外交流的集中地。辽代疆土主要分布在东北、内蒙古一带,所以东北、内蒙古一带出土辽代的文物相对较多,非常符合这一史实。

在40多处的出土墓葬中,佛寺塔基就有16座,说明了在宋、辽时期的玻璃制品,对于隋、唐时期形成的舍利瘗埋制度得以沿袭,以透明的葫芦形舍利玻璃瓶和热塑的艺术玻璃制品最为普遍,成为佛事用品的象征。

这个时期的铅玻璃和传统工艺方法生产的玻璃珠饰,在品种、颜色上都十分丰富,并多姿多彩。但是,从整个玻璃业的发展看,宋代的玻璃并没有像欧洲、西亚那样,成为人们日常生活的用品,所以在制作工艺上并没有明显的进步,始终不如同时期“宋瓷”的发展。

下面介绍出土玻璃器物的几种主要类型和特点。

11.2.1 佛寺塔基出土的舍利玻璃瓶和仿动物、水果玻璃制品

1) 河北定县静志寺5号舍利塔基出土的玻璃器物

葫芦玻璃瓶:10件。颜色和质地分别是蓝色透明、绿色透明、黄棕色透明、褐色透明、棕色不透明等。瓶的器壁很薄,瓶壁有白色风化层。

玻璃葡萄:1串。11.1节已说明,5号舍利塔基出土的玻璃器物除有北魏、隋唐的遗物外,宋代于太平兴国元年(977年)建成迁葬。

2) 河北定县净众院6号舍利塔基出土的玻璃器物

葫芦玻璃瓶:33件。其中除1件为四联瓶、1件为细颈瓶外,其他均为葫芦形。质地和颜色分别是绿色透明、棕色透明或半透明、无色透明等。瓶壁有白色风化层。瓶的高度大小不一,为3~5 cm。

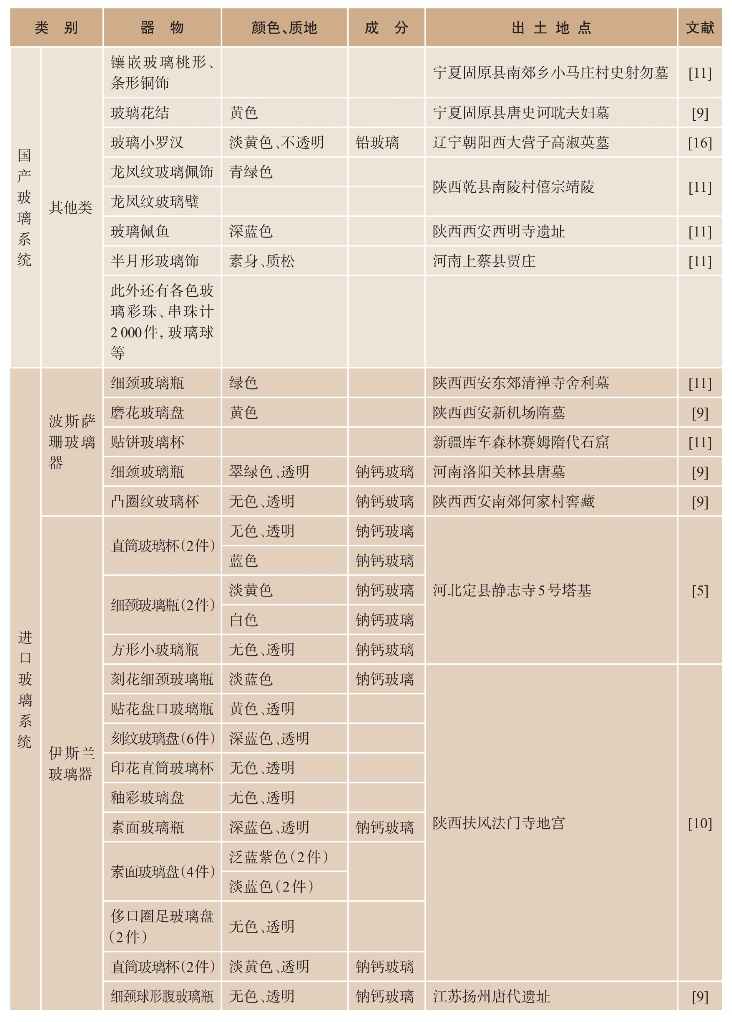

玻璃杯:1件(图11.7)。杯口径16 cm、高9.9 cm,淡绿色、半透明,表面附有黄白色锈蚀,器壁有密集的冰裂纹和小气泡。口沿外侈,做花瓣式,束腰、鼓腹,底部内凹。用无模吹制法制成。

根据碑文记载,净众院于北宋端拱元年(988年)建成,但净众院舍利塔6号塔基实际是在北宋至道元年(995年)所建。

3) 河南密县北宋塔基出土的玻璃器物

1966年,在河南密县城内原法海寺旧址,发现了一座北宋塔基,在塔基下有上下重叠的两个方形石函。根据《密县北宋塔基中的三彩琉璃塔和其他文物》[17]介绍:上层石函内放置三彩琉璃方塔一座;下层石函盖石的下面刻有“咸平二年(999年)岁次己亥八月癸酉朔二十葬”的纪年铭文,“石函内放置有三彩琉璃方塔两座,三彩琉璃舍利匣一个,瓷舍利盒两个,银舍利盒两个,还有玻璃器、铜佛像和铜钱等文物”。

图11.7 河北定县净众院6号舍利塔基出土的北宋玻璃杯(定县博物馆藏)

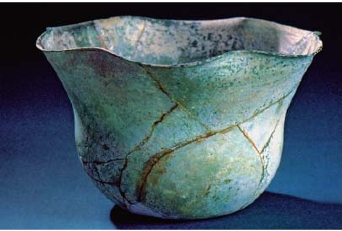

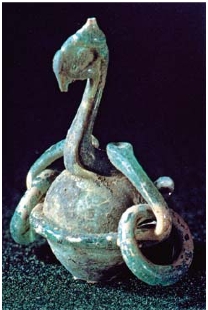

“玻璃器出土数量比较多,能看出器形的有50余件,分别放置在下层石函和三彩琉璃舍利匣内与匣盖上。形制有壶形鼎、瓶,椭圆形卵状物,宝莲形物和鸟形物等。鸟形物昂头翘翅,两翅各穿一玻璃环(即在后来的有关文献中称‘玻璃鹅’)(图11.8)。玻璃器的颜色分白色和淡绿色两种,表面有银锈,制作相当精致”。史美光等[18]对以上样品进行了检验,“玻璃鹅”中PbO的含量达68.51%,认为应该属于高铅玻璃。壶形鼎为小口,圆腹,薄胎,三实足;椭圆形卵状物和宝莲形物,皆胎薄如纸而密封(图11.9)。

图11.8 河南密县北宋塔基出土的玻璃鸟形器(密县文化馆藏)

图11.9 河南密县北宋塔基出土的玻璃瓶及瓜形器(密县文化馆藏)(https://www.xing528.com)

4) 北京顺义辽净光寺舍利塔基出土的玻璃器物

据载,该座塔筹建于辽统和二十五年(1007年),奠基于开泰二年(1013年)。在塔基下有5件银盒,都装着盛有舍利的葫芦瓶。

5) 江苏连云港海青寺阿育王塔出土的玻璃器物

阿育王塔建于北宋天圣元年至天圣九年(1023—1031),出土3件葫芦瓶,为乳白色不透明,质地脆而易碎。

6) 其他

天津蓟县独乐寺:出土辽清宁四年(1058年)绿色玻璃葫芦瓶1件、磨花长颈瓶1件和绿色瓶2件。

山西临猗双塔寺塔基:出土北宋熙宁二年(1069年)彩色纹薄胎葫芦形舍利瓶和青色薄胎葫芦形舍利瓶各1件,在这两个舍利瓶中均盛有舍利子。

安徽寿县宋塔:玻璃小瓶2件。

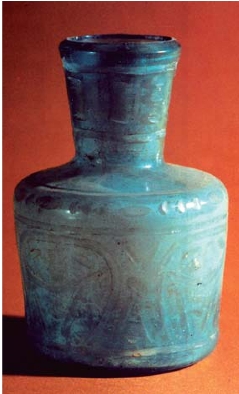

安徽无为舍利塔基:磨花蓝色玻璃瓶1件(图11.10)。

浙江瑞安慧光塔:长颈薄胎玻璃小瓶1件,薄胎玻璃球2颗。

图11.10 安徽无为舍利塔基出土的北宋蓝色玻璃瓶

江西南丰大圣舍利塔:玻璃珠9枚。

江苏镇江甘露寺铁塔:薄胎玻璃瓶1件,无色透明玻璃串珠1枚。

云南大理崇圣寺三塔:玻璃串珠若干枚。

浙江宁波天封塔地宫:带盖绿色玻璃瓶1件。

内蒙古巴林右旗庆州白塔:墨绿色玻璃瓶1件(内盛舍利子若干)。

辽宁朝阳北塔天宫:金盖淡绿色鸟形玻璃瓶1件、七棱柱状玻璃瓶1件。

以上出土的佛寺塔基的玻璃制品以葫芦形玻璃瓶为最多,在各类玻璃器物中,除个别确定为进口玻璃制品外,大部分为国产玻璃。

11.2.2 主要为西方进口玻璃的宫廷和上层社会及其墓葬玻璃品

对宋、辽、金的40多处出土玻璃器物的情况进行分析发现,佛寺塔基所出土的玻璃器物不论何种造型,基本上是国产的铅玻璃系统产品;只有少数寺院,如安徽无为舍利塔基出土的磨花蓝色玻璃瓶、浙江瑞安慧光塔出土的长颈玻璃瓶、天津蓟县独乐寺出土的磨花长颈玻璃瓶及辽宁朝阳北塔天宫出土的金盖淡绿色鸟形玻璃瓶和七棱柱状玻璃瓶,具有西亚风格。其他寺院出土的北宋玻璃制品,都属于国产玻璃的铅玻璃系统,而制造工艺为吹制薄胎技术。

但是,宋代宫廷和上层社会是如何使用玻璃制品的?可惜的是,在已出土的宋代墓葬中,还未发现有上层社会人物的墓葬,所以无从考证。而辽代的却发现有两处是皇室墓葬,一处是辽开泰七年(1018年)的内蒙古奈曼旗辽陈国公主墓,出土的玻璃器物有乳钉纹高颈玻璃瓶1件、刻花高颈玻璃瓶1件、喇叭口高颈玻璃瓶2件、带把玻璃杯2件、乳钉纹玻璃盘1件。另一处是辽宁法库叶茂台七号墓,出土了四足方盘形玻璃器。这些器物明显反映出,当时西亚国家的玻璃制品还是不断地在向中国输入,而这些玻璃主要是伊斯兰玻璃。

再从历史文献上作一考证。《宋会要辑稿》中多次记载了玻璃器的进口,在南宋淳熙五年(1178年),三佛齐国一次进贡了近200件玻璃器物:“三佛齐国进贡……琉璃一百八十九事:观音瓶十、青琉璃瓶四、青口瓶六、润口瓶大小五、环瓶二双、口瓶二、净瓶四,又瓶四十二、浅盘八、方盘三、圆盘三十八、长盘一,又盘二、掺金净瓶二、掺金劝杯连盖一副、掺金盛水瓶一、屈卮三、小卮厄二、香炉一、大小罐二十二、大小盂三十三、大小碟四、大小蜀葵小圆碟一;番糖四琉璃瓶共十五斤八两、番棘琉璃瓶八斤,栀子花四琉璃瓶,共一百八十两……”

据《宋史》[19]记载,实际上三佛齐国从北宋建隆元年(960年)宋太祖时,就遣使来朝贡。如在北宋开宝七年(974年),“又贡象牙、乳香、蔷薇水、万岁棘、扁桃、白砂糖、水晶指环、瑠璃瓶、珊瑚树”。可见三佛齐国向宋朝进贡玻璃瓶、糖(白砂糖、番糖)、棘(万岁棘、番棘)等已成惯例。三佛齐国在这100多年中,进贡给宋朝廷的玻璃器应该有相当大的数量,不难想象,这些玻璃器应为宫廷和上层社会人物所享用。

11.2.3 宋辽时期玻璃发展的新特点

宋代是中国文化艺术发展有相当水平的时期,如陶瓷、玉器、书画和文学等都很发达,涌现出不少名品和代表人物,但玻璃技术在这个时期只是维持在唐代的水平。从出土的有关玻璃器物来看,也有一些与前不同之处,主要是铅玻璃系统的制品更为扩展、吹制玻璃技术更加熟练、利用玻璃热塑特性初步形成艺术玻璃发展的新方向、琉璃制品与玻璃制品的称谓逐步开始有区分的趋势,这可能就是宋辽时期玻璃发展的新特点。下面就这些特点作一分析。

1) 铅玻璃系统的制品更为扩展

前文已述,宋代寺院出土的玻璃制品中,除个别佛寺塔基出土的是进口玻璃外,大部分寺院出土的都是国产的铅玻璃,这是经过科学实验所证明的。如河南密县北宋塔基出土的所有各种形状的玻璃瓶、热塑成型的玻璃鹅(PbO含量为47.34%);河北定县静志寺5号塔基出土的玻璃葡萄串(PbO含量为45.93%);以及许多寺院出土的葫芦形玻璃瓶(PbO含量为70.04%),以及文献[16]提供的实验结果,都说明北宋的玻璃器基本为铅玻璃、无模吹制技术形成。

此外,许多地方的墓葬中还出土了彩珠、玻璃钗、玻璃瓒、玻璃手镯等女性饰物,列举如下。

福建南平大凤宋墓出土:玻璃钗1件,湖蓝色,钗体细圆光亮,色泽鲜艳。

江西南丰桑田宋墓出土:玻璃簪1件,孔雀蓝色,簪体扁平长条,表面光泽。

浙江衢州南宋墓出土:玻璃簪1件,蓝色,圆柱状,一端略尖、另一端略粗而平。

安徽潜山彰法山墓出土:透明玻璃簪1件。

江西临川南宋墓出土:白玻璃钗、绿玻璃钗、绿玻璃笄各1件,光洁细润。

从以上制品可以看出,这个时期的国产玻璃,尤其是铅玻璃系统在产品方面更为多样。

同样从河南密县北宋塔基的出土物看,各种玻璃瓶的造型大大突破了隋、唐时期的形制,有鼎形器、宝莲形器、蛋形器等,除蛋形器与隋李静训墓出土物相同外,其他的器形都是前所未见的。由此可以看出,玻璃工匠们已经掌握无模吹制技术并能熟练自如地运用。

特别要提及的是,这时期出现了像玻璃鹅、玻璃葡萄串等仿动植物形态的艺术玻璃以及女性使用的钗、簪等,都是利用玻璃热塑进行的新创作,从中可看出这个时期的玻璃发展出现了新的方向。

2) “琉璃”一词逐步被“玻璃”取代

宋代以后,以低温彩釉制作的砖瓦被称为“琉璃”。这时期的“彩釉瓦”就是“琉璃瓦”,已经与古时称为“琉璃”的玻璃品,根本不是同一物了,所以宋代以后“琉璃”一词开始有被“玻璃”的名称逐步取代的趋势。

参考文献

[ 1 ] 干福熹.中国古玻璃研究:1984年北京国际玻璃学术讨论会论文集.北京:中国建筑工业出版社,1986:1—4.

[ 2 ] 郑洪春.西安东郊隋舍利墓清理简报[J].考古与文物,1988(1):62.

[ 3 ] 中国社会科学院考古研究所.唐长安城郊隋唐墓[M].北京:文物出版社,1980.

[ 4 ] 朱捷元,秦波.陕西长安和耀县发现的波斯萨珊朝银币[J].考古,1974(2):126—127.

[ 5 ] 定县博物馆.河此定县发现两座宋代塔基[J].文物,1972(8):39—51.

[ 6 ] 陕西省文管会.西安郭家滩隋姬威墓[J].文物,1959(8):6.

[ 7 ] 黄启善.广西古代玻璃的研究[C]//干福熹.中国南方古玻璃研究:2002年南宁中国南方古玻璃研讨会论文集.上海:上海科学技术出版社,2003:10—20.

[ 8 ] 陕西省博物馆,文管会.唐李寿墓发掘简报[J].文物,1974(9):71—88.

[ 9 ] 安家瑶.玻璃器史话[M].北京:中国大百科全书出版社,2000.

[10] 法门寺考古队.扶风法门寺唐代地宫发掘简报[J].考古与文物,1988(2):105.

[11] 关善明.中国古代玻璃[M].香港:香港中文大学文学馆,2001.

[12] 甘肃省文物工作队.甘肃省泾川县出土的唐代舍利石函[J].文物,1966(3):8—15.

[13] 浙江省文物考古研究所.杭州雷峰塔五代地宫发掘简报[J].文物,2002(5):[页码不详].

[14] 秦明智,刘得祯.灵台舍利石棺[J].文物,1983(2):48—52.

[15] 安家瑶.中国的早期玻璃器皿[J].考古学报,1984(4):413—448.

[16] 中国建筑材料科学研究总院,清华大学,中国社会科学院考古研究所.中国早期玻璃检验报告[J].考古,1984(4):449—457.

[17] 金戈.密县北宋塔基中的三彩琉璃塔和其他文物[J].文物,1972(10):63—66.

[18] 史美光,何欧里,吴宗道,等.一批中国古代铅玻璃的研究[C]//干福熹.中国古玻璃研究:1984年北京国际玻璃学术讨论会论文集.北京:中国建筑工业出版社,1986:5—9.

[19] 脱脱,等.宋史[M].北京:中华书局,1977.

[20] 杨伯达.中国美术全集:工艺美术编10 金银玻璃珐琅器[M].北京:文物出版社,1996.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。