(一)排除合理怀疑的涵义

对于排除合理怀疑概念的理解,关键在于“合理怀疑”的理解。英美法系国家法律界对合理怀疑一词是否需要进一步解释而展开长期争论。一般表现为两种学说:(1)否定说,认为合理怀疑一词具有不证自明属性,因而无须作进一步解释。如果对该术语进行解释,不会使陪审团对其有更清晰的理解,[76]相反,只会更加令人困惑且会降低正当程序条款所要求的证明标准。[77](2)肯定说,认为应当对合理怀疑作进一步解释,因为即使是有着深厚法律知识和丰富审判经验的法官,也会常常对定义合理怀疑一词的意思感到困难。[78]

以上学说从各自的角度来看都有一定的合理性。那么,排除合理怀疑在司法实践中的理解是否存在分歧呢?答案是肯定的。根据美国联邦最高法院的判例,其对于应否对合理怀疑作进一步解释并没有明确的态度,一方面认为“合理怀疑”一词属于不证自明的概念,也许难以再进一步对其进行定义,[79]另一方面对大量下级法院关于“合理怀疑”的定义进行处理,评判其定义是否符合宪法的要求。这种模棱两可的态度导致联邦巡回法院和各州法院系统形成不同做法:有些法院要求对合理怀疑进行定义,有些法院禁止对合理怀疑一词进行定义,还有些法院采取由审理法院自由裁量的方式决定是否定义。这些概况,国内外论著已有详述,此处不赘。[80]

需要进一步探问的是,主张应当对排除合理怀疑进行解释的学者和法院是如何对其进行解释的呢?从英美法系国家的理论与司法实践来看,法律界对排除合理怀疑的解释可谓人言人殊。择其要者,主要的解释方法有如下几种:

一是把排除合理怀疑定义为道德确定性。道德确定性(moral certainty)是17世纪中期新教神学家回应天主教徒关于宗教真理具有绝对确定性(absolute certainty)理论而引入或然确定性(probable certainty)理论所提出的,这种确定性不要求确信达至排除所有怀疑的地步,只要根据自身的观察和经验,在考量证人证言的基础上,对事物性质理解的确信没有合理怀疑即可。换言之,即使在理论上存在怀疑的余地,在实践中也缺乏产生怀疑的真正理由或理性根据。美国许多法院采用这种方式来界定排除合理怀疑标准。如在凯奇诉路易斯安那州(Cage v.Louisiana)案中,联邦最高法院虽然否定了一个含有“道德确定性”一词的合理怀疑指示,但同时指出,“法院不诘难此指示中使用‘道德确定性’一词”,否定的原因在于指示中的另外一些用语——即“实质的”和“严重的”——提高了根据合理怀疑标准作出无罪判决所要求的程度。[81]

二是采取类比法,把作出有罪判决所要求的确定性与日常生活中作出决定时所要求的确定性进行类比。根据美国联邦巡回上诉法院以及各州的司法实践,存在两种不同的类比方式。其一,把排除合理怀疑标准与人们在日常生活中作出重要决定时所应达到的相信程度进行类比。[82]按照这种类比方式,排除合理怀疑是指一个谨慎之人在对其生活有重大影响的事项准备采取行动的时候,要求相信的程度达到足以使其采取行动的地步。其二,把排除合理怀疑标准中的合理怀疑类比成那种会使谨慎之人犹豫不决的怀疑。根据这种定义方式,理性的怀疑是一种会对你的相信产生怀疑以致你根据这种怀疑对是否行动犹豫不决。相反,如果存在的怀疑并非是理性的怀疑,那么这种怀疑不会导致人们犹豫不决。在这种定义下,陪审团只能根据其在日常生活中个人的重要事项作出决定前犹豫不决的怀疑程度判决被告人无罪。联邦第二巡回上诉法院正是采取此种定义方式的典型代表。其在标准陪审团指示中指出,合理的怀疑是一种基于理由和一般常识的怀疑——这种怀疑类型会使一个理性之人在行动之前犹豫不决。因此,排除合理怀疑的证明,是如此地令人信服,以致你们在日常生活中面临重要事项作出决定时会毫不犹豫地据此采取行动。[83]

三是把合理怀疑定义为有理由根据的怀疑。根据这种定义方法,所谓合理怀疑,是指有理由根据的怀疑。换言之,合理怀疑就是能够给出理由的怀疑,那么没有理由根据的任意猜测、推测等不属于合理理由的范畴。美国第八巡回上诉法院的标准陪审团指示即采取这种定义方式:合理怀疑应当是“一种基于一定理由的怀疑”。美国学者杰西卡也认为,合理怀疑并非是“幻想的”的怀疑,也不是一种“仅仅可能的怀疑”或是怪诞的怀疑或推测的怀疑。[84]

四是对合理怀疑进行量化。定义或澄清排除合理怀疑标准的另外一种常见方法是量化排除合理怀疑的确信程度。如有法官在一起案件中就将排除合理怀疑定义为95%的可能性。[85]法官温斯坦曾向纽约东区地区的10名法官调查他们认为陪审员根据排除合理怀疑标准作出有罪判决应当达到怎样的确定性。结果见表4-3:

表4-3 纽约东区法官关于证明标准的概率统计表[86]

从表4-3可以看出,所有法官一致认为排除合理怀疑标准为最高证明标准。在对排除合理怀疑标准的所应达到的程度上,9名法官给出了量化的概率。其中,最高为95%,最低为76%。这些概率表明,法官认为陪审员适用排除合理怀疑标准裁定被告人有罪的量化概率应当在85%~90%之间。另外,学者麦考利在1982年一项关于美国联邦法院法官量化有罪证明标准的最低限度要求的调查结果显示,参与调查的171名法官中,126名法官认为排除合理怀疑标准的最低要求应等于或高于90%的确定性,11名法官认为最低要求是等于或高于75%的确定性,也有1名法官认为达到50%的确定性即可。[87]换言之,绝大多数联邦法官认为排除合理怀疑标准的最低要求应当等于或高于90%的确定性。美国联邦巡回上诉法院法官也多次提及错判无罪与错判有罪之间的适当比率应当是10∶1。[88]也就是说,这些法官所期待的合理怀疑概率是91%的确定性。在理论界,学者也对排除合理怀疑标准进行了量化。如有学者认为排除合理怀疑“是指每个陪审员必须95%或99%确信被告人有罪”。[89]也有学者指出,如果用一个1分至10分的评分表表示的话,排除合理怀疑的证明只需达到9分即可。[90]

五是把排除合理怀疑定义为对被告人有罪的一种坚定信念。即要求陪审团对被告人有罪持有一种坚定的信念(abiding conviction)。加利福尼亚州法院的模范陪审团指示(model jury instruction)即采取这种定义方式:“合理怀疑应作如下定义:它并非是仅仅可能的怀疑,因为所有与人类活动有关的事项,在根据盖然证据的情况下,均存在可能的怀疑或想象的怀疑。它是在对案件所有证据进行整体的比较与考虑之后案件所处的一种状态,即在这种条件下陪审员不能说他们对被告人有罪持有一种坚定的信念,对指控事实的真实性达到道德确定性的程度。”[91]美国第五巡回上诉法院也曾对排除合理怀疑标准定义为对被告人有罪持有一种坚定的信念这种做法持肯定态度。

六是采取多角度对排除合理怀疑进行定义。如有学者采取基于理由的怀疑、类比法以及实质性的怀疑等多角度对合理怀疑进行定义:“排除合理怀疑不要求控方对被告人有罪的证明达到排除一切可能的怀疑的程度。这一标准中的怀疑只是一种合理的怀疑。合理怀疑是一种建立在有理由根据和一般常识基础上的怀疑——是一种使理性之人产生犹豫的怀疑。因而排除合理怀疑的证明必须达到这样一种令人确信的程度:即一个理性之人在日常生活中面临最重要的事项时不会犹豫并进而据此采取行动的程度。”[92]这种定义不仅得到一些学者的认可,而且在一些法院得以适用。[93]

从上述排除合理怀疑的解释来看,虽然主流观点在解释上存在争论与歧义,但以下两点是较为一致的:首先,排除合理怀疑标准的解释应当体现诉讼认识所能达到的最高程度;其次,排除合理怀疑本身不要求达到百分之百确定无疑的地步。

(二)排除合理怀疑面临的挑战(https://www.xing528.com)

排除合理怀疑在实践中也遭受一些批评与诘难。如在美国,有质疑排除合理怀疑的内涵过于模糊和抽象。有学者通过实证调研数据指出,陪审员对排除合理怀疑的涵义往往感到困惑,排除合理怀疑并非一个明确的概念。如科尔等6位学者就针对排除合理怀疑的涵义是否明确做了一项实验。实验挑选了606名大学生担任陪审员参与模拟审判。其中,一些模拟审判在陪审团指示中引用司法实践中实际运用的排除合理怀疑定义;而其他模拟审判的陪审团指示则不涉及任何排除合理怀疑的界定。[94]实验结果显示,在排除合理怀疑不作解释的情况下,陪审员之间以及陪审团之间存在很不一致的意见。而且出现更多审判被宣告无效的情形。因此,研究人员得出结论:合理怀疑一词的概念对模拟陪审员而言并非显而易见,真正的陪审员对合理怀疑的定义必然也存在不少的困惑。[95]

又如,有学者指出,尽管排除合理怀疑要求达到的90%乃至95%以上的确定性程度,且法官要求陪审员在对被告人作出有罪判决时必须确信被告人有罪,但是实务中陪审员并没有如法官所愿地适用排除合理怀疑。[96]埃里克·里尔奎斯特教授通过对诸多涉及排除合理怀疑的在实践中的理解问题的研究进行分析后得出这样的结论,即调研结果显而易见,陪审员对排除合理怀疑的理解从51%到92%不等。[97]事实上,从另一项研究结果来看,也可以得出同一个结论,即陪审员对排除合理怀疑的涵义不甚理解。该项研究以真正的陪审员作为实验对象,实验内容是陪审员对排除合理怀疑的理解。实验结果显示,尽管法官已经对陪审团进行过指示,但接受实验的陪审员中,有23%的陪审员认为,在间接证据对被告人有罪和无罪的证明显示可能性各占一半时,仍应当作出有罪判决。[98]

特别是,有学者提出排除合理怀疑在死刑案件中未必是最佳证明标准。从排除合理怀疑的适用基准来看,无论死刑案件还是非死刑案件,只要对被告人有罪的证明达到排除合理怀疑的程度,就应当判决被告人有罪。这似乎是无可争辩的。然而,死刑案件与非死刑案件毕竟有所不同,死刑案件的刑罚具有特殊性。基于死刑刑罚的严重性与不可恢复性,死刑案件应当获得高于非死刑案件的必要保障。对于这点,美国联邦最高法院首席大法官伯格在阿克诉俄克拉何马州(Ake v.Oklahoma)案的指示中早已阐明在死刑案件中,因所施加刑罚的不可恢复性使其应当获得在其他案件不作要求的保障。[99]那么,死刑案件适用与非死刑案件同等的排除合理怀疑标准,是否有漠视死刑案件被告人权利保护之虞?从这种思路出发,有学者批评指出排除合理怀疑在死刑案件中未必是最佳证明标准。批评者认为排除合理怀疑标准与死刑案件的特殊性与重要性是不相符的。他们指责适用排除合理怀疑标准导致死刑案件的错判率超过了可接受的范围,并以此指出排除合理怀疑不宜作为死刑判决的证明标准。

仙德教授就是此学派的代表人物。他在一篇论证死刑案件应当提高证明标准的文章中对排除合理怀疑标准进行了批评。他指出:

美国司法制度以判决中可能危及之权益的性质与重要性为参考来界定证明标准或可接受的错案率。这个标准(排除合理怀疑)旨在减少个案错判的数量以及向社会传递所涉权益重要性的信息。生命权乃判决中可能危及的最根本权益。我们相信,目前在美国死刑刑罚制度中的错误执行率并不在一个可接受的范围之内,社会有责任尝试降低这种错误发生的频率。[100]

为了进一步说明美国死刑案件的错判率不在可接受的范围内,仙德教授通过援引一组实证研究数据有力地证明死刑案件出现了令人吃惊的错判率,进而指出应当适用高于排除合理怀疑的证明标准。[101]仙德所援引之数据乃由哥伦比亚大学利伯曼教授所率领的研究团队对1973年至1995年间美国判处死刑的5760个刑事案件进行研究后得出的。[102]研究结果显示,每100个死刑判决中,41个判决在州的直接上诉程序(direct appeal)因“严重错误”(se⁃rious error)被推翻且要求重新审理。其余的59(即100-41=59)个判决进入到州的定罪后救济程序(state post-conviction stage)。在进入州的定罪后救济程序的这59个案件中,至少10%(即59×10%=5.9≈6)的判决因为“严重瑕疵”(serious flaws)被推翻且要求重新审理。剩下的53(即59-6=53)个判决进入第三道救济程序,即联邦人身保护令程序。在该程序中,40%(即53×40%≈21)的判决由于严重错误被推翻,需重新审理。由此可见,每100个死刑案件中,经过直接上诉、州的定罪后救济程序以及联邦人身保护令程序救济后因为错误被推翻而需重新审理的案件达68个(即41+6+21=68)。[103]利伯曼教授继而对该68个案件重新审理后的处理结果作进一步研究。结果如图4-1所示[104]:

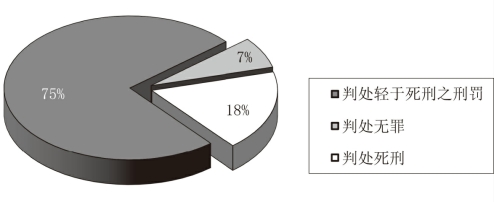

图4-1 被推翻的68个案件经重新审理后的处理结果示意图

从图4-1可以看出,这68个案件经重新审理后,除了18%(即68×18%≈12)的案件又被判处死刑外,其余82%(68×82%≈56)的案件要么被判处轻于死刑之刑罚(占75%,即68×75%≈51),要么被判处无罪(占7%,即68×7%≈5)。[105]由此可见,每100个死刑案件中,有56个案件出现错判,死刑案件的错判率高达56%。其中,无辜者被错判死刑的案件比例高达5%。由此可以看出,美国死刑案件的错判率确实令人吃惊。[106]

在此基础上,仙德教授指出应当通过提高死刑案件证明标准来减少错判案件的数量。在对死刑案件适用哪种证明标准的问题上,仙德认为应当适用排除所有可能怀疑的标准。仙德指出:

如果提高判处死刑所需之证明标准至少可以在理论上减少错误判决的案件数量的话,那么我们认为也应当作出这种改变。……因此,我们建议,陪审团在决定是否对被告人适用死刑前应当重新衡量有罪判决的正确性。如果陪审团排除所有可能怀疑(beyond all possible doubt)地认定被告人有罪,那么判处被告人死刑。否则,应当由法官对被告人判处死刑以外的其他刑罚。[107]

仙德教授进一步对排除所有可能怀疑标准的内容作出阐释。其认为,“排除所有可能怀疑要求陪审团在死刑案件进入量刑程序前对案件事实的认定必须达到绝对确定(absolutely certain)的程度。这意味着陪审团应当对残余怀疑(residual doubts)——即合理怀疑与绝对确定之间所存在的怀疑——予以考虑”。[108]

从其他批评者的意见来看,他们对死刑案件应当适用何种证明标准也采取不同的措辞。如克雷指出:在我看来,应当向陪审团指示,除非他们一致同意对被告人是谋杀者身份的认定没有怀疑(no doubt),否则他们不应当判处死刑。换言之,如果任何陪审员对被告人有罪仍然持有细小的怀疑(lingering doubt),那么就不应当判处死刑。[109]又如,伊丽莎白指出,阻止对无辜者执行死刑的一种方法可能是提高控方的证明标准,即提高对公民执行死刑所需之证明标准。要求在判处被告人死刑之前必须证明至‘排除所有怀疑’的程度将使死刑适用于那些陪审团绝对确信并在道德上确定他们所判决的被告人是真正犯罪人的案件中。[110]此外,也有学者采取“排除任何怀疑”的提法。[111]虽然批评者在措辞上分别采取“没有怀疑”“排除所有怀疑”“排除任何怀疑”等不同提法,但在证明的程度上均要求达到绝对确定的程度。[112]在这些批评者看来,死刑案件适用排除任何怀疑标准的理论基础主要有二:一是平衡理论。根据平衡理论,刑事证明标准的设置是错判有罪与错判无罪之间平衡的结果。在批评者看来,按照平衡理论,死刑案件应当适用比普通案件更高的证明标准,因为死刑案件中错判有罪所带来的伤害——可能错误执行死刑——比普通案件更大。亦即,错误剥夺公民生命所带来的伤害远比错误判处监禁刑所带来的伤害更大。[113]二是社会价值理论(societal values theories)。批评者指出,“证明标准反映了陪审团判决被告人有罪所应持有的确信程度——它是关于社会所能忍受的错误程度的表述。目前在民事案件和刑事案件中适用不同的证明标准反映了社会关于不可避免的事实裁定错误的忍受程度之选择。在民事案件中,社会选择了较低的证明标准……在刑事案件中……法院适用更为严格的‘排除合理怀疑’标准。这一严格标准增加了放纵有罪之人的风险,但有助于确保无辜者不被定罪。在刑事案件中的这种更为严格证明标准的选择反映了美国强调自由价值。如果社会认为生命权是比自由权更值得关注的权利的话,那么应当要求控诉方在剥夺公民生命前应当适用比这(排除合理怀疑)更高的证明标准”。[114]

需要指出的是,学者对排除合理怀疑标准的质疑与批评已经对司法实践产生影响。实践中已有律师在死刑案件的上诉程序中明确提出,应当对死刑案件的陪审团作出如下指示,即要求陪审团对死刑案件的被告人有罪的认定应当达到“排除任何怀疑”的程度。[115]此外,马萨诸塞州的州长委员会在2003年也建议,如果该州重新适用死刑的话,那么应当对死刑案件采取“对被告人有罪没有怀疑”(no doubt about the guilt of the defendant)标准。[116]

实际上,联合国也已经认真考虑到适用排除合理怀疑标准存在着较大的错判风险,因此对死刑案件规定了更为严格的证明标准。联合国经社理事会第1984/51号决议通过的《死刑犯权利保障措施》第4条就规定:“只有在对被告的罪行根据明确和令人信服的证据、对事实没有其他解释余地的情况下,才能判处死刑。”此处的“对事实没有其他解释余地”(leaving no room for an alternative explanation of the facts)与上述西方学者提出的“排除任何怀疑”在严格要求是上是一致的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。