公元581年,杨坚取代了北周政权,“削平天下,统一海宇”①,建立了统一的隋王朝。文帝采取了一系列改革措施,很快出现了“人物殷阜,朝野欢娱”②的新局面。当隋文帝平定了南方的陈朝之后,立即进军西北,抗击突厥,打通丝路,经营西域。这不仅解除了来自西北的一大威胁,还打开了中西通道,发展了国际贸易。隋炀帝杨广更是个热衷于经营西域的人物,大业初年便派裴矩至河西联络胡商,开展丝绸贸易,还派裴矩到敦煌招致胡商,并在张掖、武威一带举行盛大的国际交易会,西域二十七国的商旅使者,云集甘凉一带,隋炀帝亲幸河西,会见使者。使者们“着锦绣,佩金玉”“焚香奏乐,歌舞喧噪”。隋炀帝还命令张掖、武威男女,“盛装纵观”。人骑队伍,“连绵数十里”③,展现了河西经济的繁荣景象。繁荣的河西经济正是隋代敦煌佛教文化发展的基础。

隋朝两代帝王都倡佛崇法。隋文帝杨坚出生于冯翊(今陕西大荔县)般若尼寺,小名那罗延(金刚)④,是神尼智仙抚养大的,自小就受到佛教思想的熏染。杨坚自己说:“我兴由于佛法。”所以即位后便大力提倡佛教。短短三十七年的隋代,造立寺塔五千多所⑤,度僧尼五十余万人⑥,塑像五千多尊。隋文帝时期,还修复故像六十余万躯。天台宗创始人智顗,一人就出资造金铜像、画佛像八十万躯。⑦隋代前后写经六藏,十三万二千多卷,隋炀帝一人就写《法华经》一千部。隋文帝还集中全国各派名僧于长安译经讲学,共分五众:涅槃众,地论众,大论众,讲律众,禅门众。各众以名僧为众主,通过辩论、判教,打破了南北对峙的局面,倡导“定慧双修”,特别是天台宗宣扬的“会三归一”“三谛圆融”等见解,使佛教内部的矛盾得到缓解,最后形成了“盛弘一乘(大乘)”的新局面。这就是“兼通道俗”的智 创立的中国式佛教宗派——天台宗发挥的政治性作用。

创立的中国式佛教宗派——天台宗发挥的政治性作用。

隋朝的统一,得到佛教思想上的助力,所以隋文帝宣布他“尊崇三宝,归向情深,恒愿阐扬大乘,护持正法”⑧,因而被称为“大行菩萨国王”,隋炀帝也被称为“优游于大乘”的“总持菩萨”。文帝皇后受戒后被封为“妙善菩萨”。大臣中还有什么“肖摩诃”“周罗睺”等等名号,都与佛教联系在一起。宫廷里天天讲经,夜夜行道,与高僧们打得火热。文帝与律师灵藏,“坐必同榻,行必同舆”,还在一起“经纶国务”⑨,实际上僧侣已参与国政。帝王后妃们在长安洛阳出游或外地巡幸,多以僧尼、道士、女官随侍,随时均可开设道场,讲经度僧尼。在历史朝代中,除了崇佛至于亡国的梁武帝外,可与隋炀帝父子相比者不多。最高统治者的提倡是隋代佛教文化繁荣的巨大动力和支柱。

隋朝平定中原之后,很快控制了河西和敦煌,开皇三年就罢永兴郡置瓜州,并将上大将军史万岁谪贬敦煌充戍卒。⑩开皇九年(589年)僧善喜在敦煌造讲堂11,隋王朝仁寿元年(601年)隋文帝诏令天下造灵塔,并派僧智嶷送舍利到瓜州崇教寺造塔12,隋王朝的崇佛活动已直接影响到敦煌。因此,短短的三十余年间,在莫高窟一地就建造了近七十个洞窟,是建窟比例数字最高的朝代。

在莫高窟藏经洞发现的写经中有大量隋经,纪年题记从开皇三年开始,仁寿、大业连年不断。莫高窟隋代洞窟里也有三处纪年题记:302窟的开皇四年(584年),305窟的开皇四年、开皇五年(585年)、大业元年(605年),282窟的大业九年(613年)。这些确凿的年代,不仅是隋代洞窟时代判断和分期的可靠依据,也是艺术风格研究的标尺。

隋代是我国佛教思想转向大乘教一统天下的过渡时期,是佛教人物形象典型化的探索时期,也是统一的民族风格的形成时期。因而在石窟形制、壁画内容和形象塑造上多有新意,是一个富有活力的历史时代。

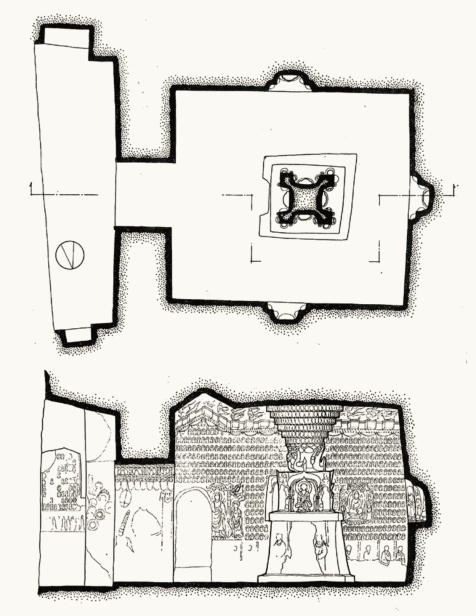

隋代近七十个洞窟,主要为两种形制:一种中心柱窟,有前后室,主室平面呈方形,偏后有中心柱,四面开龛,显然是承袭北周模式,但已在蜕变之中,如开皇四年的302窟(图10-1),中心柱下半保留方形四面龛原样,上半则为圆锥形倒塔,双龙盘绕,象征须弥山。顶画平棋,前部为人字披屋顶,属于北魏遗制。

另一种为方形倒斗顶窟,正壁双层龛或三面开龛,这是隋代洞窟的主要形制(图10-2)。窟内布局是:正龛塑群像,以佛陀为中心,二弟子、四菩萨。龛内画十大弟子,龛顶画飞天群或神怪,四壁上端饰悬帐,仿中原宫殿装饰。正龛两侧画《维摩变》或佛传中的“乘象入胎”和“夜半逾城”。南北壁中部多为《说法图》,上画千佛,下列供养人像。东壁《说法图》或四大天王。四壁上端,天宫伎乐和飞天,下端供养人或金刚力士。窟顶华盖式藻井。人字披顶则画主题性故事画和经变,个别洞窟顶部画东王公、西王母、摩尼宝珠,模仿西魏249窟格式。藻井四披四壁多画小型千佛,形成隋代壁画布局的新特点。

隋代壁画大体可分六类:佛像画、佛经故事画、经变画、供养人像、装饰图案和民族传统神话题材。

佛像画,主要是佛教崇拜的偶像。佛像有释迦牟尼像、弥勒像、“释迦、多宝并坐”像、三世佛、三身佛、七世佛、禅定千佛等。作为佛的胁侍菩萨,主要有观音、势至、文殊、普贤以及四大天王、十大弟子等。虽然隋代已经出现单独的菩萨像,但仍多寄身于说法场面中。隋代的《说法图》现存五十六幅(其中可能有些是早期《净土变》的雏形),一般均在菩提树下作一佛、二菩萨或四菩萨群像,仍属北魏模式。但也有新样,如405窟北壁《说法图》,主尊为善跏坐佛像,双层叠涩金刚座后有内弧纹立方形靠背,两侧释象头羊角怪兽,金刚座两侧有力士顶盘,盘中作立狮,狮头前跪一童子,象鼻垂纯,童子挽绳做戏。这种百戏性的装饰,在印度5世纪的雕刻中已出现,可能与密教有关。

图10-1 莫高窟第302窟平面、剖面图

图10-2 莫高窟第427窟平面、剖面图

佛的侍卫、天龙八部中的紧那罗,在隋代洞窟里已从天宫阁楼中飞腾起来,与乾闼婆汇合在一起,形成了自由的飞天群和绕窟一周的飞天行列,她们千姿百态,自由活泼,有的倚坐在彩云上,有的仰卧于天光中,有的反臂擘箜篌,有的反手倒扣花盆,与天花、流云浑然一体。飞天的形象和神采都发生了变化,进入了新的境界。首先飞天的职能已从为佛陀张伞、抬花环、捧天盖的侍从而成为天国中的欢乐使者,同时又从天国下降人间,进入宫廷侍奉帝王。大业十一年春,隋炀帝于“观文殿前为书室十四间、窗户床褥橱幔,咸极珍丽,每三间开方户,垂锦幔,上设二飞仙,产外地中施机发,帝幸书室,有宫人执香炉,前行践机,则飞仙下,收幔而上,户扉及橱扉皆自启,帝出,则垂闭复故”13,飞天的神性冲淡,增添了人间生活情趣。

故事画,和早期一样,分三类:

一、佛传故事,仅存三幅,仅有“乘象入胎”和“夜半逾城”两个情节,多绘于帐门两侧。“乘象入胎”描写护明菩萨乘六牙白象下降人间,在摩耶夫人右肋入胎的故事。菩萨端坐象背慢步前行,象牙上立二女伎,着袿衣,弹奏琵琶和箜篌。前有天人焚香导引,后有扬幡侍从,彩云浮空,天花乱坠。“夜半逾城”描写悉达多太子逾城出家修行的故事。太子衣饰不一,有的戴梁冠,有的饰鬟髻宝珠,大袖襦裙,高头履,形如中国王子,乘白马,四天童捧马脚腾空飞翔,后有二天人奏乐。有的空中出现长尾大角羊,振翼飞腾以示祥瑞。代表佛陀生平重要事迹的投胎和逾城,从人物造型到衣冠服饰和画面意境,都表现了佛道融合,中外文化交织的复杂内涵。

二、本生故事,共十一种十六幅,计有《萨埵舍身饲虎》《尸毗王割肉贸鸽》《须达拏施象》《睒摩迦孝亲》《月光王施头》《快目王施眼》《毗楞竭梨王身钉千钉》《婆罗门施身闻半偈》《流水长者子救鱼》等。有的以组画形式出现,如302窟顶部八种本生故事联壁,画面有大有小,以内容的繁简而定,互相结合极为自然。这在275窟本生故事组画基础上又有所发展。故事情节已与自然景色相结合,没有龟兹石窟棱格的限制,也没有高昌土峪沟石窟方框的约束,随内容的需要自由布局。现将几种主要本生图分别论述如下。

《流水长者子救鱼》的故事,是依据《金光明经·流水长者子品》画成的,表现了九个场面:1.长者二子出游;2.树神现半身昭示二子以涸泽鱼难;3.二子观鱼起慈悲心;4.入宫向国王借大象和皮囊;5.大象驮水至涸泽;6.长者子解囊放水,池鱼得救;7.鱼化为飞天腾空而去;8.长者子屋上露宿;9.飞天至皇宫上空散诸珍宝,感谢国王。这是莫高窟最早的一幅《流水长者子本生图》。

《睒子本生》共有两幅,依据是《佛说睒子经》,302窟开皇四年的《睒子变》最为完好,共画十六个情节:1.国王在宫中命令侍臣准备出猎;2.国王与侍臣乘马入山;3.国王见鹿,命令追猎;4.鹿见猎人惊惶奔逃;5.国王张弓紧追一鹿,鹿向池边逃去;6.睒子身着鹿皮衣池边汲水;7.子背后二骑,张弓共追一鹿,鹿亦向池边逃去;8.国王发箭射鹿,误中睒子。国王急至睒子身边询问,睒子备诉山中侍奉盲目父母情由;9.盲父母室中坐禅修行;10.睒子山中采果奉亲;11.国王入山寻找盲父母;12.国王礼拜盲父母,告知睒子被射身亡;13.国王引盲父母至睒子尸边,盲父母抱尸痛哭;14.天人自空中赐神药,睒子复苏;15.睒子复活后漫步山中;16.国王拜别盲父母还宫。

这幅画描绘情节,比北周《睒子变》多一倍,特别是国王与二骑士两面夹猎的场面,形成画面高潮。均误以为睒子是被追之鹿,故齐奔池边,国王无法分辨,发箭误中睒子。情节生动,寓意含蓄,富于艺术感染力。

《萨埵舍身饲虎图》是早期流行的题材。隋代《饲虎图》共有四幅,均采用中原横条模式,以302窟为例,故事沿着发生、发展、高潮、结束的规律描写了九个情节:1.三王子入山射靶;2.三王子山中观饿虎;3.三王子下马休息,议论饿虎命运;4.二兄乘马离去;5.萨埵舍身跳崖;6.萨埵虎前刺项;7.饿虎啖食,狼藉满地;8.二兄寻见萨埵遗骨,痛不欲生;9.收拾遗骨起塔供养。此画以山川林木为主题,人物穿插其间,自然与人物浑然一体,改变了以山林树木作为象征性背景的手法。

图10-3 须达拏太子本生故事 莫高窟第419窟

《须达拏施象》,根据《六度集经·须达拏太子本生》绘成,是中外常用题材。隋代共三幅,419窟的《须达拏本生》(图10-3),是现存内容最丰富的一幅,虽然与北周一样作“S”形三条重叠,但没有明显界线。这幅画共描写二十五个情节:1.敌国派梵志八人向太子乞象,太子命侍者牵出白象,施与梵志;2.梵志得象,欢腾活跃,乘象而去;3.大臣向国王告发太子将国家神象施与敌国冤家;4.国王愤怒,逐放太子于檀特山;5.太子罄其所有,四处布施,救济贫困;6.太子与妻子曼坻,携二子辞别国王离境入山;7.众人为太子送行惜别;8.曼坻及二子乘车,太子驱车离宫;9.一梵志向太子乞马,太子以马施之,梵志乘马而去,太子挽车前行;10.梵志向太子乞车,太子以车施之,梵志拉车而去,太子与曼坻肩子前行;11.又一梵志向太子乞衣,太子脱衣施之;12.离境入山,路遇道人,拜师学道;13.曼坻与幼女居一室,太子与幼子居一室,潜心修行学道;14.二子与野兽玩乐嬉戏,互不伤害;15.鸠留梵志有美妇,井边汲水,被恶少讥笑,心生不快;16.鸠留梵志家居,其妇向鸠留索要奴婢;17.鸠留梵志远去檀特山向太子乞子为奴;18.国王派使者为鸠留梵志指路;19.鸠留路遇猎人,猎人斥责鸠留向太子乞子;20.鸠留跪见太子,乞其二子为奴,侍奉其妇。21.太子含泪缚子施与鸠留梵志;22.曼坻山中采果,思子心急,弃果返家;23.途中遇狮子阻挡回路,母子不得相见;24.鸠留梵志驱二子入市出售;25.叶波国王以重金赎二子回宫,家人团聚。此图比北周时的《须达拏本生》增加了七个画面,特别是鸠留梵志美妻受到邻居恶少讥讽调戏的情节,增加了壁画中的生活情趣。这幅画以建筑为主体,穿插以山峦树木,把人物置于林木掩映的楼阁院落之中,人与建筑的比例逐步合理,人物活动与环境的结合亦很自然。

三、因缘故事,只有释迦降服毒龙一幅。据《佛本行集经·迦叶三兄弟品》记载,佛度三迦叶时,路过优楼频螺迦叶聚落,求住宿一夜。彼有一堂,迦叶一弟子因患痢疾致使堂室污秽,家人逼其清除,弟子含恨死去,化为毒龙,住此善堂,伤害人畜。因此,迦叶安置火神以降毒龙。但以火神神力不足,未能降服。如来住此堂内,寂然禅定。毒龙外出觅食归来,见如来便吐火威逼,如来便入火光三昧,身出大火,于是草堂炽燃,火光冲天,迦叶急忙架梯汲水浇洒,而火光不灭。唯独佛陀身边寂静清凉而无火光,毒龙便至佛处,踊身跳入钵中。次日如来以钵示迦叶兄弟,告之毒龙已被降伏。壁画中情节极简单,仅画释迦持钵,钵中一龙,远不如龟兹石窟和云冈石窟同一题材那样丰富和生动。

总体而言,故事画已随着大乘佛教净土思想的发展而逐渐消失。但故事画在洞窟里的位置,故事内容的发展,细节的描写,主题思想的体现,意境的深化,以及人物与大自然的结合等,都大大超过早期。

经变画是随着大乘思想的兴起而出现的新题材,敦煌经变多自隋代开始出现,主要有《维摩变》《弥勒上生变》《药师变》《法华经变》《阿弥陀变》《涅槃变》等六种,三十九幅。由于初创,多数经变都没有形成固定模式。隋代经变和故事画多数画于窟顶。如433窟顶部同时出现三种经变:《药师变》《弥勒上生经变》和《维摩变》。在大殿中间为《弥勒上生变》,两侧为《维摩变》,东披为《药师变》。

《维摩变》隋代有十一幅之多,有的画在正龛两侧,有的画于窟顶。有的辩论场面在室内,有的在郊外。有的维摩与文殊之间有释迦像,布局不一,大体有四种形式:

一、文殊、维摩树荫对谈。正龛两侧画维摩、文殊立像,笑容相对,亲切交谈,身后衬托着山崖树木。这是最简单的《维摩变》。

二、殿堂式。巨型殿堂中,维摩居胡床,文殊坐金刚宝座,挥扇示意,促膝谈心,从窗户中可见沙弥排列成行,聆听辩论。殿堂两端,天王侍卫,气氛庄重严肃。

三、三殿联合式。中殿为《弥勒上生变》,南殿为文殊,北殿为维摩,遥遥相对。虽然人物都在室内,但不画前墙,可以看到中庭及后院活动。这是中国壁画的一种特殊结构。

四、园林式。如420窟正龛两侧的《维摩变》,维摩、文殊对坐殿内,文殊侃侃而谈,维摩伏案倾听,殿堂廊道中挤满了四众,殿后树木葱茏,殿前宝池莲花,鸳鸯戏水,孔雀舞翅长鸣,一派园林景色。

《阿弥陀净土变》以393窟最有新意,西方三圣列坐莲台,宝池中莲花盛开,化生童子静坐莲宫,或从莲花中化出而合十向佛,池畔古木参天,遍地莲花,飞天凌空歌舞,园林式净土境界已具雏形。

《弥勒上生变》现存五幅,内容繁简不一。423窟人字披西顶是其典型结构,在须弥山上横开五间大殿,象征兜率天宫,弥勒菩萨交脚而坐,四菩萨立侍左右,两侧有楼阁三层, 衣天女演奏着箜篌、琵琶、横笛和筝等乐器。力士侍卫于侧,南北两侧有菩萨说法授记,供养天、献花天侍列两侧,形成横条画面,大约是传自中原的“台阁式弥勒变”。

衣天女演奏着箜篌、琵琶、横笛和筝等乐器。力士侍卫于侧,南北两侧有菩萨说法授记,供养天、献花天侍列两侧,形成横条画面,大约是传自中原的“台阁式弥勒变”。

《涅槃变》依据是《大般涅槃经后分》,在龟兹石窟中比比皆是,而在敦煌石窟中却是稀有题材。

最早出于北周,仅一幅,隋代也只有三幅。构图已成格式,释迦右胁而卧,于双树下入灭,四周弟子举哀。这种格式,早在二世纪时印度雕刻中已经形成,敦煌的《涅槃变》,远鉴印度,近法中原,在中国化的过程中逐渐深化。如295窟的小型《涅槃变》,举哀弟子极有变化,或“哽咽流泪”,或“捶胸大呼”,或“举手击头自拔发”。还有佛母奔丧述梦,密迹金刚闷绝辟地,痛不欲生。迦叶后到,抱脚痛哭。老婆罗门须跋陀罗于释迦临终前求为弟子,最后受戒。须跋陀罗与舍利弗、目犍连一样,不忍见释迦涅槃,即现火光三昧先佛入灭,还有龙王献宝,天人散花,献璎珞、花环以示悼念等等,大大丰富了画面内容,增强了艺术性。

《法华经变》北朝时期已经出现,但只表现《见宝塔品》,隋代逐渐增多,共有八幅,但也都只表现《法华经》部分内容。420窟顶部是莫高窟最宏伟的《法华经变》之一,四披各有主题,北披为序品,描写灵鹫山法华会盛况。释迦、多宝二佛并坐说法,天龙云集,四众围绕。《涅槃图》是北披的中心,佛陀横卧于菩提树下七宝床上,四周围绕诸天龙神,举哀悼念。力士举棺时,金棺、银棺、铁棺同时腾空而起。荼毗时弟子们悲泣婉转,痛不欲生。这些情节多是隋代《涅槃图》中的新内容。

西披《方便品》主要描写四众布施,如施象队,施象轿,施驷马宝车,施幡盖珠宝,施音乐舞蹈等。还有佛为大象说法,为野牛、为山羊说法,特别是佛在柳荫下为百鸟说法,凤凰、孔雀、天鹅、鹦鹉等围绕座前,各有姿态。荷塘内莲蕾出水,碧空里苍龙飞腾以及柳荫鸣蝉等奇妙境界。

南披为《比喻品》中的《火宅喻》,根据“三界火宅”一语画成。画面作大宅院,共分八个大院落,曲廊回环,花木林泉,表现佛经中所谓天界、人界和地狱,豪华壮丽,欢乐无尽。但不幸突然火起,四面延烧,狼狐毒蛇,奔驰逃逸。妖魔鬼怪,啖肉吃人,惊惶恐怖。而长者诸子嬉戏其中,若无其事,比喻人生如居火宅而不自知。长者以三车诱导诸子冲出火宅,门外有羊车、鹿车、牛车,象征小乘、中乘、大乘。最后长者给诸子以大白牛车,象征三乘归一于大乘。

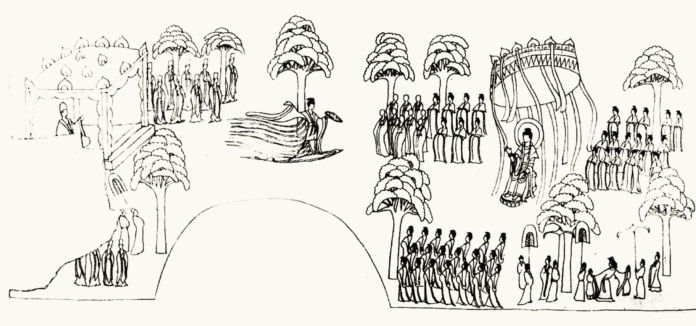

图10-4 胡商遇盗 莫高窟第420窟 法华经变

东披为《观音普门品》,描写观音菩萨救苦救难,化身度人。特别是上部胡商遇盗的场面(图10-4)。商主乘马率领商队(骆驼队、毛驴队)满载丝绸,翻山越岭,艰苦跋涉。不幸骆驼滚下山谷,驮夫摔倒在悬崖。忽然路遇强盗,拦路打劫,经过一场恶斗,财物被抢劫一空。这一画面是根据佛经中这样一段话绘成的:“若三千大千国土,中满怨贼,有一商主将诸商人齐持重宝经过险路,众商人俱发声言南无观世音菩萨名号,故即得解脱。”14此图系画师根据现实生活所创造,比经文丰富、深邃得多,真实地反映了丝绸之路上中国和西方各国人民间经济交往和传播友谊的艰苦历史。另一画作波浪滚滚的大海,两只载人小船,正在过渡,海中出现龙鬼和摩羯鱼(鲸),形如一座小山,张开大嘴,威胁着两船人的生命,于是大家口念观音,即平安得渡。还有牛头阿旁,站在油锅旁边等待罪人到来。这种恐怖场面,均属画师创意,并非佛经中所有。这幅《法华经变》,采撷品数不多,但规模宏大,想象丰富,演绎精彩,是一幅尚未形成固定模式的自由结构,一幅创新之作。

《药师变》共有三幅,依据是《佛说药师如来本愿经》,人物少,结构简单,画面呈横幅。药师琉璃光佛结跏趺坐,双手作说法印,日光和月光遍照菩萨,侍立左右。两外侧胡跪十二药叉神将,佛前置西域灯轮,各九层,层层燃灯。药师经里说“灯轮七层,每层七灯,转如车轮”,灯杆上“悬五色续命神幡”,高高飘扬。隋炀帝正月十五夜在宫中观灯有一首诗:“灯树千光照,华焰七枝开。”“幡动黄金地,中发琉璃台。”15可见,药师佛前的灯也是皇宫里的灯。佛经里说,如“遭厄运可以得渡”,药师佛是佛国里的大医王,可以“救众生之病源,治无明之痼疾”。但这里的病,非人体生理病,而是佛教里所谓“根、性”之病。

《福田经变》莫高窟共两幅,北周和隋各一幅。隋画作于开皇四年,依据是西晋译《佛说诸德福田经》。佛教把做公益事叫布施,也叫种福田,是大乘佛徒修六度的重要“善业”之一。302窟《福田经变》,作横条连续形式,系按福田七事顺序描绘,但图中只有六事。

一者兴立佛图、僧房、堂阁。图中画伐树运木、修建佛塔和一歇山顶堂阁,有工匠正在墁壁和装饰。

二者果园浴池,树木清凉。图中画果园四面围墙,一股清流注入园中,成一水池,二人在池中沐浴。

三者常施医药,疗治众病。图中画一人仰卧于地,医生正在诊治,旁两人护理;又画一人扶起病人,倚坐树下,另一人煎药。

四者作牢坚船,渡济人民。图中画圆船于水中过渡。

五者安设桥梁,过渡羸弱。图中作栏桥横跨激流,骆驼挽车载人过桥。又作商主乘马率领商队、骆驼队、毛驴队,满载丝绸,胡商驱赶过桥。

六者近道作井,渴乏得饮。图中画方井,桔槔打水饮马,另有两人抱水罐痛饮。

“布施济众以兴福”,是三阶教搞“无尽藏”的目的,信行所创三阶教文献,藏经洞颇有发现,但三阶教经典中没有《佛说诸德福田经》。

隋代经变画在敦煌属于初创阶段,是形成敦煌佛教艺术体系的重要时期,佛经故事画有源可探,而经变画则没有前踪可鉴,纯属我国古代画师呕心沥血的创作,在壁画里营构了一个人们追求幸福生活的幻想世界。

供养人画像历代相承,多画于四壁主题下部,画像多为组像,或一主二仆,或一家一族,祖宗三代,排列成行,以僧尼为首领,实为绕窟诵经宗教仪式的写照。62窟画施主成陀罗一家三代人的形象,充分说明了洞窟的家庙性质。画像题名如下:

“比丘普济供养”,(领头)着袈裟持香炉。

“亡祖成天赐供养”,画老人衣大袖裙襦,双手捧香炉,身后有侍者。

“亡父成僧奴供养”,画老人戴幞头,绛袍乌靴,袖手持莲,身后有侍者。

“亡兄成保相供养”,画男像,幞头,绛袍乌靴,袖手持莲。

“信士成陀罗供养”,男像,幞头靴袍,袖手持莲,这是开窟造像的施主。“弟文达供养”,男像,幞头靴袍,袖手持莲。

“亡息阿路仁供养”,男像,幞头靴袍,袖手持莲。

“息清 供养”,男像,幞头靴袍,袖手持莲。

供养”,男像,幞头靴袍,袖手持莲。

“孙子张睹仁供养”,男像,幞头靴袍,袖手持莲。

“亡母赵桃根供养”,女像,窄袖衫长裙,高头履,帔帛,袖手持莲。

“妻索玉供养”,女像,窄袖衫长裙,高头履,帔帛,袖手持莲。

“女阿文供养”,女像,窄袖衫长裙,高头履,帔帛,袖手持莲。

“女阿足供养”,女像,窄袖衫长裙,高头履,帔帛,袖手持莲。

“亡女阿内供养”,女像,窄袖衫长裙,高头履,帔帛,袖手持莲。

“亡女须亥供养”,女像,窄袖衫长裙,高头履,帔帛,袖手持莲。

这是一个典型的家族功德窟。

隋代供养人画像,有官吏、贵族、庶民、僧尼、奴婢及音乐舞蹈,马车牛车等。62窟亡祖成天赐头裹幅巾,身着大袖赭袍,白练长裙,笏头履,身后有持弓箭侍者(图10-5)。302窟男供养人,头裹幅巾,身着赭袍,外披大裘,脚蹬长靴,身后侍者三人,此类均属官吏或贵族形象。同窟御者驾牛车,车后四婢,着窄袖衫长裙,袖手随侍,其后诞马二匹,故服侍者四人,并有持杖者。车中人当属贵族妇女。

218窟大都督王文通像,是署名官员画像,脸圆,唇上有须,—头裹乌巾,额前垂二脚,头后垂二脚,身穿圆领窄袖长袍,腰束革带,垂砺石小刀之类,脚穿长靿乌靴,正是隋朝官员流行的胡服。

图10-5 男供养人 莫高窟第62窟

图10-6 圆环连珠翼马纹 莫高窟第277窟

图10-7 圆环连珠斗虎纹 莫高窟第420窟

妇女形象,方脸、削肩,窄袖衫,长裙。裙腰高束,上窄下宽,形似喇叭,亭亭静立,别具风采。62窟除了人物还有车马,亡女须亥身后一辆牛车,健壮的黄牛,奋力前进,御者压辕而行,神色紧张。这些奴仆不仅侍候主人,也是主人献给佛陀的供品。

供养人画像属于肖像画,有名有姓有官衔,但并不要求像本人,多属想象的功德像,着重表现施主的虔敬之心,至于时代风习、审美理想,必然随形象以俱来。

民族传统神话题材,隋代继续出现,现存五铺。305窟顶部模仿249窟的内容和形式,中心方形华盖,四角垂流苏羽葆,亦如285窟汉风装饰。南北顶为东王公、西王母,东西顶为摩尼宝珠。东王公乘龙车着汉装伏案而坐,西王母乘凤辇,扶几持麈尾,御者为童子形羽人,竖耳,臂与腿各生羽翼,乌获献花,飞仙起舞,天花流云,飘扬动荡,颇有道家清虚缥缈的境界。

装饰图案隋代表现在平棋、藻井、栏楯、龛楣、佛光、衣冠服饰、地毯、宝盖等建筑和用具上,特别是华盖式藻井,已成为流行模式。其花纹有莲花、忍冬、火焰、宝珠、天花、云气、飞天、神怪、双龙戏珠、蹲狮翔凤、祥禽瑞兽,特别是普遍流行的圆环连珠翼马纹(图10-6)和狩猎纹(图10-7),具有鲜明的波斯风采。

392窟藻井中心,绿色的旋涡中出现二龙戏珠图案。一对青龙,昂首咋舌,张牙舞爪,争夺宝珠。有的藻井中心的莲池已变成蓝天,白云缥缈,飞天歌舞。有的还出现了马头鸟身组合纹和三兔连环追逐等装饰。这些来自印度、波斯和中亚的奇禽异兽纹饰,正是中西文化交流的产物,它们大大地丰富了隋代图案的内容,促进了风格的创新。

总而言之,隋代壁画内容丰富,形式新颖,已经进入了生机勃勃的融合中西的新阶段。

隋代壁画之新,首先是佛教思想信仰上的融合和转变。北朝时期,敦煌佛教思想已与道家和儒家思想逐渐融合,民族传统神话题材进入佛窟便是有力证明。隋代释道儒思想的融合进入了更深的层次。费长房在《新译经序》中说“释典宣真,孔教弘俗,老子教不异俗儒”,要世人“遍师孔释,令知内外,备识真俗”16。在这个基础上,中原形成的“观慧无碍,禅门不雍”,调和南北,“双弘定慧”17的统一的大乘思想,特别是净土思想从中原涌入敦煌,使隋代壁画的题材内容发生了巨大变化。

敦煌早期佛教主要接受西域影响,大乘、小乘沿着南北两路源源传入敦煌,因而在壁画上除禅修形象之外,多为佛经故事画:佛传故事、本生故事和因缘故事。佛传故事宣扬释迦牟尼生平事迹,颂扬他的道德神通;因缘故事描写释迦度脱众生的智慧和功绩;本生故事,则是宣扬释迦前世或过去若干世,为国王、为太子、为禽为兽时,舍身饲虎、割肉贸鸽、施头千遍、以眼施人、身钉千钉、舍己救人等善行。由于释迦累世积善,功德圆满,最后成佛。这一点,故事画所依据的佛经中讲得十分清楚。

《菩萨投身饲饿虎起塔因缘经》中,佛说:“吾以布施不惜身命,救众生故,超越师前,悬校九劫,今致得佛。”18

《太子须达拏经》中,佛说:“须达拏者我身是也,勤若如是,无央数劫,作善亦无央数劫,布施不休,自致成佛。”19(https://www.xing528.com)

《佛说睒子经》中,佛说:“吾前世为子仁孝,为君慈育,为民奉献,自治得成为三界尊。”20

《贤愚经·须阇提品》中,佛说:“尔时须阇提太子者,今我身是,由过去世慈心孝顺,供养父母,以持身肉济父厄,缘是功德,自致成佛。”21

《佛说九色鹿经》中,佛说:“鹿者我身是也,菩萨所行,虽处畜生,不舍于慈,人兽并度,菩萨更勤苦行波罗蜜(波罗蜜意为到彼岸即成佛)。”22

这些壁画告诉人们要忍辱牺牲,累世修行,积累功德,才能“同登正觉”“皆成佛道”。但这样悲惨的牺牲和漫长的积累功德的过程,人们已感到遥远和渺茫。隋代的善男信女在写经、画壁画的发愿文中提出了新的希望,发出了带有儒家重现实思想的呼声。

开皇三年(583年)武侯帅、都督县为了死去的父亲,写《法华经》《涅槃经》《药师经》等以为功德,“愿亡者神游净土”,又愿“家眷大小福庆从心,诸善同臻,诸恶云消,五路开通,贼寇退散,疫气不行,风调雨顺,受苦众生,速蒙解脱”23。

开皇十年,清信士董仙妃为亡夫写《天通方广经》一部,“愿亡夫承此善因,游魂净土,面观诸佛”24。

开皇十七年,清久优婆夷袁敬姿,节省衣食抄写《华严经》一部,“愿从今以去,灾障殄除,福庆臻来,国界永隆,万民安乐,七世久远,一切生夷……游神净国”25。

仁寿三年,清信女令狐妃仁,节省衣食写《大乘方广经》一部,祝愿“七世父母,所生父母,见在家属,命过以后,托生西方无量寿国”26。

大业三年,佛弟子苏七宝为亡父母写《大智度论》一部,“愿国祚永隆,五禾丰熟,人民具盛”,还希望七世父母“栖神净土”27。

从这些发愿文中可以看出,人们首先希望解脱现实生活中的苦难,希望国泰民安,其次希望过去的祖先和现在的父母、家属,过世之后,托生极乐世界。同时也希望一切生灵俱登正觉,都成佛。

这里值得注意的是,发愿文中明确提出解脱现实苦难和死后进入极乐世界。因此,隋代壁画中忍辱牺牲、积累功德的本生故事逐渐减少,宣扬大乘净土思想的经变大量出现。现存本生故事仅有十一种十六幅,而新出的大乘经变就有七种三十七幅,包括口称名号立即解脱苦难的《观音普门品》在内。至于“灰身灭智,涅槃为乐”,“一切皆空”等思辨性的哲理和世世代代忍辱牺牲以求成佛的思想,已为重现实的儒家思想所代替,佛教与儒家思想得到了进一步的融合,以适应中国封建社会人们不断发展的善良愿望。

隋代壁画在新的信仰思潮中还接受了来自中原和西域两方面的有益营养,形成了不同于前代的特色。首先在北周时代兼收并蓄,不断融合的基础上,得到中原艺术巨大的推动力。隋文帝号召“雕刻灵相,图写真容”,并将中外南北画家召集到长安,实行兼收并蓄,各显所长。当时的巨匠展子虔和董伯仁,便是应诏从河北和江南来的。郑法士、田僧亮、阎毗、杨契丹、杨子华以及于阗的尉迟跋支那、跋魔,天竺画家迦佛陀、昙摩拙义等,荟萃长安,西域画家与中原画家大显身手,在寺院里画了大量佛教壁画,掀起了竞赛之风。一次,郑法士、杨契丹和田僧亮同在长安光明寺画塔,各画一壁,各极其妙,当时称为三绝。但杨契丹作画时用竹席遮掩,不让人看,郑法士偷看时对杨说:“君画终不可学,何劳障蔽?”又要求看杨的画稿,杨引郑至朝堂,指着宫阙、人物、车马说:“此吾之画本也。”郑深为叹服。28由于画家们的互相切磋,不断交流,不仅促进了隋代艺术水平的提高和发展,也促进了统一的民族风格的形成。

隋代的敦煌壁画,无论是题材或风格,都直接间接地接受内地艺术的影响,因而各种经变都比内地晚出,而且大量吸收了中原艺术的成就,这一点反映在题材的流传和意境的创造等各方面。如《维摩变》,自东晋顾恺之首创《维摩诘》之后,袁倩、张墨、张僧繇都画过《维摩变》。云冈、龙门等石窟的雕刻中早已出现,麦积山127窟北魏晚期的《维摩变》已经是通壁巨制(图10-8),文殊与维摩在城外林中展开了辩论,帝王出行,各国王子赴会,遥遥相对,已形成《维摩变》固定模式。又如《净土变》,也在麦积山127窟出现,与《维摩变》遥遥相对。中部画大殿,阿弥陀佛结跏趺坐,两侧耸立重层阁楼,古木参天,浓荫蔽日,菩萨伫立树下,合掌礼敬。大殿前一场舞乐,乐队排列如八字,乐工席地演奏,正中树建鼓,二人对面杖击,两侧天人着南朝衣冠,挥袖起舞,悠扬婉转,潇洒轻盈,纯属汉晋歌舞(图10-9)。至此中国式《净土变》已经形成。敦煌所有经变的语意或样本都来自中原,而且传向西域。

图10-8 维摩变 麦积山第127窟东壁(左壁)

图10-9 西方净土变 麦积山第127窟东壁(右壁)

到隋代,壁画虽然已经过一个半世纪的中国化,但丝绸之路这条文化大运河波澜起伏,川流不息。犍陀罗艺术的余波,笈多王朝艺术的漩涡,希腊罗马艺术的涟漪,都对隋代壁画继续有所影响,而最突出的则是波斯艺术,特别是波斯装饰纹样。汉唐以来,波斯一直是中国丝绸的转手贸易者,中国与波斯结下了深厚的友谊。北周时代,波斯萨珊朝国王库思老二世阿奴细尔在位时,周武帝曾遣使者赠送天青绣锦袍一件,其光彩华丽夺目,上有金丝绣群臣朝拜波斯王图和美人图,如在暗中观看,其光四射,给人以特殊的美感。29隋文帝杨坚在位时,波斯王遣使入朝,回赠金绵锦袍,色彩花纹精美华丽,文帝命御府监何稠仿制,制成后比波斯所赠者更佳30,说明织锦技术隋代仍居世界第一。中波两国通过友好往来促进了文化交流。

考古发现证明,五六世纪时,波斯艺术和波斯锦流行于中亚和西域(新疆地区)。在阿富汗巴米羊(即巴米扬)石窟壁画中31,在苏联撒马尔罕寺院遗址的壁画中32,波斯特有的圆环连珠翼马纹、对雁纹、狩猎纹、人面纹以及马头鸟身纹等,多有发现。这些纹样很快进入了西域,在克孜尔石窟壁画中,龟兹供养人身着圆环连珠纹锦袍33,在吐鲁番古墓中出土了大量波斯锦,有圆环连珠对雁纹、猪头纹、贵字对孔雀纹和套环连珠贵字纹。34斯坦因还在敦煌劫去了圆环连珠对羊纹残锦。35所有这些波斯式锦绮纹,大都出现在隋代壁画上,它给隋代壁画装点出新的风采和时代特色。

隋代壁画,在北周壁画融会中西的基础上又有新的发展,既接受了中原艺术的题材和风格,同时又接受了西方艺术的新影响,特别是波斯纹样,在中国壁画的创作方法和表现技法基础上,又吸收了从西域传来的技法,熔合中西于一炉,逐步形成了具有敦煌特色和民族风格的隋代壁画。

隋代壁画不断地提高了现实与想象相结合的创作方法,在人物造型上向写实迈进了一大步,人体比例接近真人,但这不是形式上的比例匀称,而是对人体构造、生理规律的理解和艺术掌握,如人物面相的中国化,肌肉内在的坚实感,关节转动的自然感,手指纤巧灵活的真实感,对人体美的表现注入了内在的生命力,已经达到了中原画家“动笔形似,画外有情”36的境地。

线的运用,更为简练,粗壮,遒劲而豪放。有的等身巨像,以粗壮的土红线起稿,一次定型,有的以浓墨线描眉画眼,使人物形象神采奕奕。起稿的土红线,有粗有细,有长有短,有主有辅,有实有虚,巧妙地组合成各种不同的形象。线的形态也在变化,衣纹的长线中已孕育着圆润飘逸而富有变化的兰叶描。许多装饰图案,以白粉线描花纹,有的描线后再点色,土红线和白粉线在画面上发挥了不同的造型功能和审美情趣。

色彩上有两派:一派简淡,一派富丽。富丽者,以青绿为主调,土红涂地,贴金晕彩,辉煌灿烂,展现了新的绚丽之美。简淡者以土红为主调,棕绿为辅,表现了朴质浑厚之美。二者各有千秋。

立体感的表现方法有四种:一种,中西合璧晕染法,以肉红色为地,朱红叠晕,染眉棱、鼻梁、两颊、两鬓、下巴,层次多,立体感强,如420窟的菩萨(图10-10)。一种,中国传统晕染法,以淡赭为地,以赭红晕染两颊及上眼睑,简单明快,既有色感,亦有立体感。这就是展子虔的色晕法,使人物面部神采如生,意度具足(图10-11)。一种为中国式素面,白粉涂地,不施晕染,如276窟的菩萨。最后一种,天竺遗法,以肉红涂地,朱红圆环叠染,最后以白粉涂鼻梁和眼球,变色后为黑脸白鼻梁,白眼睑,呈小字脸型。这类晕染已不多见(图10-12)。隋代画师将西域式晕染法融合于民族晕染之中,创造了新的立体感表现手法。

图10-10 隋 菩萨隋代造型和晕染的融合莫高窟第420窟

图10-11 西魏 菩萨中原式秀骨清像晕染法莫高窟第285窟

图10-12 北魏 菩萨敦煌式西域晕染法莫高窟第435窟

图10-13 隋 菩萨向唐初统一的民族风格过渡莫高窟第278窟

意境创造在佛教艺术上的特色是:普遍追求宁静与清净。佛教修持的就是“澄心静虑”“自性清静”,菩萨的形与神多表现了这种自在境界。主题性故事画中的人物活动,多与自然环境相结合,形成了和谐而自然的特殊境界。大乘经变画尚在初创阶段,象征性很强,如《西方净土变》,就是《说法图》加宝池莲花;《药师变》,就是《说法图》加灯轮和十二神将;《弥勒变》,须弥山上楼阁歌舞;《维摩变》,殿堂、宝池,林木以象征净土、净国。但佛经中所描述的广阔无垠、可感可入的仙山琼阁、歌舞楼台式的极乐世界,在隋代敦煌壁画中尚未出现。

隋代画师已开始典型的探索。宗教人物多属想象形象,富于异域风采,但隋代已逐渐变化,佛、菩萨的庄严慈祥、温柔敦厚的共同特征,多属东方型中国人面容和表情,而衣冠则多属外来式(图10-13)。宝珠冠,上身半裸或着僧祇支,璎珞环钏严身,披巾长垂,重裙赤脚,身姿微倾,如“S”形。这里明显地保留着印度、波斯菩萨造型影响,但在恬静的神态中,女性化程度日益明显,中国式菩萨的模式已逐渐形成。迦叶,是苦行出身的外道,“大行渊广”,是接受释迦袈裟的传法弟子,知识渊博,聪俊慧敏。为了与老迦叶相对应,画师们塑造了一位少年英俊的汉僧形象。他们都是集结佛经有功的高僧,因而他们的画像总是侍立在佛陀左右,而且永为定式。中国式佛教人物的典型形象,大多在隋代酝酿形成。

隋代壁画无论是宗教人物还是世俗人物,都在类型性格基础上表现了个性,展示了人物内心情思。如276窟的观音菩萨,一手持柳枝,一手提净瓶,目光下视,庄严肃穆,女性的温静中又颇有男子气概。同窟另一观音,一手捉瓶,一手托钵,眼前视,嘴紧闭,含蓄地透露出内心的愉悦之情和女性的妩媚之态。同窟的迦叶,眼微闭,嘴微张,面带笑容,开朗而憨厚。244窟的迦叶则蹙眉张目,定睛注视,庄严肃穆。267窟的维摩居士,纶巾羽扇,满面笑容,“如说之唇”似乎发出铿锵的语音,风神爽朗。而420窟的维摩居土瘦骨嶙峋,沉着镇静,手挥麈尾,伏案倾听。从上述数例看,同一人物在不同画师笔下各有不同形貌和神情风采。正像北魏人所记黄花寺壁画中所说:“形本是画,画以象真,真之所示,即乃有神。”37虽然这是画史上妙画通神的神话,但它却说明通过真实的艺术形象,才能表现人物的生命和灵魂,所以,传神是中国古代艺术审美的最高标准。

隋代壁画继承了重形似、重想象、重神似的传统和一系列民族绘画的表现技法,使壁画具有鲜明的民族风格。但它不是汉晋传统简单的继承,而是吸取其精华,结合现实大胆创造,更重要的是融合了西域民族佛教艺术和中亚、南亚、西亚,特别是波斯艺术的营养,在“统一”这个时代精神和审美时潮中,熔铸而成的新的民族风格。

敦煌是中西文化交流交汇点,虽然形成了统一的时代风格和民族风格,但仍然比较明显地存在着两种风格,即疏体与密体。

疏体是沿着西魏、北周时期延续下来的“迹简意淡而雅正”的早期画派。从开皇到大业,一脉相承,作画时首先作总体设计,安排各种画的部位,再以土红在粉壁上弹线起稿,如《说法图》,定好主尊的位置后即用土红弹出纵横交错的定位线,特别是主尊的中轴线,以便画出庄严肃穆的正面形象,然后以较粗壮的土红线起稿。画稿的造型是很准确的。有的在土红线外沿描一道浓墨线定型,使土红线有一定晕染的效果,墨线与粉壁之间多一道赭红中间色,以增强画面的和谐感,有的起稿线也是定型线,大业时期267窟的维摩诘和文殊师利均以土红线一次完成,简练概括,人物形象“笔才一二,像以应焉”38,造型的准确性,传神的深刻性,以及赋彩的简单、明快和淳朴,都继承和发扬了早期北方壁画朴实浑厚的风格。

密体,即“细密精致而臻丽”的展、郑一派的中原画风。展子虔、郑法士都是当时著名佛教画家,在京师寺院中作画很多,如《药师变》《涅槃变》《法华变》《维摩变》《弥勒变》菩萨、鬼神以及道经变相。展子虔擅长楼阁、人物、车马和山水,郑法士也擅长“飞阁层楼,间以乔林嘉树,碧潭素涑,糅以杂英芳草”39。这种画风在开皇后期便出现在427、419、420等窟故事画中,如《须达拏本生》,情节丰富,人物众多,布局紧密,以殿堂、宅院、楼阁、回廊等建筑物为画面主体,穿插着山陵树木,流泉塘池,飞禽走兽,形成了一片辽阔而幽深的自然环境,人物就活动在这个特定的环境中,使人与山泉、蕉柳、狮、虎、麋鹿同在一起,形成了佛教所追求的众生和谐的境界。

又如《法华经·火宅喻》,整个画面以建筑为主体,“五步一楼,十步一阁,廊腰缦回,檐牙高琢,各抱地势,钩心斗角”40(图10-14)。这一精心营构,充分地描写了富豪的大宅院——火宅这个主题。所有院落的屋顶都已升起了火苗,但长者家中的儿子们却安详自在,嬉戏如故,直到大火延烧,光焰冲天,梁栋倾塌,鬼怪横行,眼看人间乐园顷刻变成悲惨地狱,长者又以三车引诱他们冲出火宅,免遭灾难,但在画面上庭院建筑完整无损。可以想象董、展画风对敦煌壁画的影响。

对佛、菩萨等神灵形象的描绘,造型真实,线描精细,装饰繁复,色彩绚丽。菩萨的宝冠、环钏多以金饰,身披波斯天衣,精致富丽,与疏体形成两种不同的审美情趣。

隋代壁画既体现了共同的时代精神和新的民族风格,又具有不同画派风格,这正是隋代画师探索时期的特色,也是隋代壁画风格多样化的新成就。

图10-14 法华经变·火宅喻 莫高窟第420窟

注释:

1 《佛祖历代通载》卷十一《元念常集》。

2 《隋书·高祖纪下》。

3 《隋书·裴矩传》,《资治通鉴》一八一。

4 《隋书·高祖纪上》。

5 (唐)道宣:《大唐内典录》卷五。

6 《续高僧传》卷十《靖嵩传》。

7 《开元释教录》卷七,《续高僧传》卷四三。

8 《续高僧传·灵裕传》,《历代三宝记》卷十二。

9 《佛祖统记》卷三九,《续高僧传》卷二十七。

10 《隋书》卷一《帝纪·高祖(上)》。

11 敦煌遗书P.2720号《莫高窟记》。

12 (唐)道宣:《广弘明集》卷十七《舍利塔感应记》。

13 《资治通鉴》卷一八二《隋纪》六。

14 《妙法莲华经·观音普门品》。

15 《广弘明集》卷三十。

16 (隋)费长房:《历代三宝记》卷十二。

17 (隋)灌顶:《隋天台智顗大师别传》,《大正藏》卷五十。

18 《大正藏》卷二,北凉法盛译。

19 《大正藏》卷二,西晋圣坚译。

20 《大正藏》卷二,西晋圣坚译。

21 《大正藏》卷四,元魏慧觉等译。

22 《大正藏》卷三,吴月氏优婆塞支谦译。

23 敦煌遗书S.3935号,《大集经》第十八《写经题记》。

24 大谷文书,余乙第27号。

25 敦煌遗书S.5762号,P.2144号《写经题记》。

26 敦煌遗书S.4553号,《大通方广经》卷上《写经题记》。

27 大谷文书,余乙第28号《大智度论》第九五《写经题记》。

28 李嗣真:《续画品录》“杨契丹”条;张彦远:《历代名画记》卷八。

29 马尔科姆(Malcolm):《波斯史》,《中西交通史料录编》第三册《北周与波斯之交通》注。

30 《隋书·何稠传》。

31 法国泽尔马雅来·塔尔齐:《巴米羊建筑和石窟壁画》。

32 苏联费鲁姆金:《苏联中亚考古》。

33 新疆拜城克孜尔石窟第十三窟龟兹供养人画像。

34 新疆维吾尔自治区博物馆编:《丝绸之路——汉唐织物》。

35 《西域画》三,原色图40-1、42-2复原图。

36 彦悰:《后画录》“董伯仁”条。

37 《太平广记》卷二一○《黄花寺壁》。

38 (唐)张怀瓘:《画断》“张僧繇”条。

39 (唐)李嗣真:《续画品录》“郑法士”条。

40 杜牧:《阿房宫赋》。

(原载《中国壁画全集·4·敦煌隋代》,天津人民美术出版社,1989年)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。