为分析阶层和孤独的关系,我以就业作为切入点,包括失业、组织规模以及监管角色等就业属性,这三个指标来源于上文提及的ESeC阶层划分法。失业造成经济收入损失和就业方面的社会联系被切断,我们假设失业人群的经常性孤独更加严重。相反,就业能有效地减少孤独,因为建立并维系社会关系需要财力资源,就业不仅为我们提供获得收入的机会,同样也让我们与他人接触互动、结交朋友,至少可以与他人交谈。就业保证了社交生活,失业便意味着社会关系的被剥夺。一位在职人士说道:“今年我只见过我女儿两次,因为我负担不起这一笔巨大的开销。”13

ESS包含了几项失业测量指标,每项指标均指向不同的时间范围。前两个问题询问受访者在过去七天中是否失业,进一步区分受访者是否正在积极寻找工作。这两个问题的作用体现在两个方面。首先,将同一时间段(过去一周中)与孤独联系起来,让我们了解到受访者在失业时是否孤独。其次,受访者是否在积极寻找工作,这可以解释为一种心态,而这大概与孤独感有关。具体而言,积极寻找工作暗示了希望、韧性以及与他人的互动;所以,与不积极寻找工作的失业者相比,在这类积极求职的失业者中,经常性孤独的情况好得多。然而,利用求职积极性的相关数据在实际操作层面存在困难——这类受访者可能数量较少,在一些国家/地区,失业后积极寻找工作且感到孤独的人数甚至少于五位。因此,这种差异只好被忽略,即两类失业受访者被合并为一类,使其数量在多数国家中能够超过一百人。总而言之,相比于在职者,失业者被认为是具有较高经常性孤独风险的群体,但是,必须再次提及,不同国家的表现可能会出现一些差异。被测量的变量在表7.1中展示。

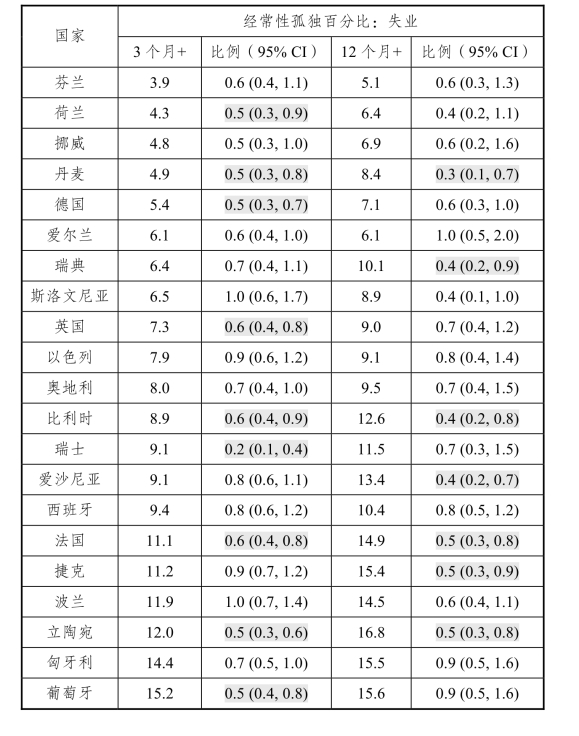

表7.1 在欧洲过去一周内失业和经常性孤独的占比,2014

这里关注的是失业对孤独的影响,因此我根据每个国家/地区最后一列的值,即第2列与第3列的比率对表7.1中的国家/地区进行排序,第2列中的数字是特定国家/地区的失业者中经常性孤独的占比,而第3列中的数字是在职者(在ESS中的一个独立问题)的占比,时间段均为被调查时的过去7天中。捷克位居榜首,可以忽略失业者和就业者在经常性孤独方面的区别;事实上,出人意料的是,在职者的经常性孤独更加严重。与此相反且差异最明显的是挪威:失业者经常性孤独的占比比在职者高5倍以上,其次是丹麦和德国。葡萄牙也值得我们关注,不仅比值最高,失业者经常性孤独的绝对比例也是最大的,达到20.4%,意味着五位失业者中就有一位经常性孤独。从这个意义上讲,立陶宛、法国和匈牙利紧随其后。但是想要在国家排名中找出国家因素的规律性并不容易。一个可能的解释是,在不同国家背景中,失业有着不同的含义,这些含义亟待被发现。

此外,ESS包含了三个可以揭示孤独是否与失业时间长短有关的问题。但是,由于问题的提问方式无法准确地衡量失业时间,因此需要甄别。第一个问题是:“你是否失业,且寻找工作的时间超过3个月?”后续的问题是“这一时期是否持续了12个月甚至更长时间?”和“在过去的5年中,是否出现过这种时期”,每个问题都有两个有效回答:“是”和“否”。虽然不能知道确切的失业时间长度,但对这三个问题的肯定回答应当表明失业时间较长。前两个问题的含义比第三个更加明确,所以我们下列的分析将聚焦比较这两个群体间经常性孤独的发生率。另外,有必要指出一些受访者在第一和第二个问题中均给出肯定回答的情况,也就是说,这两个问题的受访者可能是属于一个组的人。考虑到这些注意事项,让我们来看看结果(表7.2)。

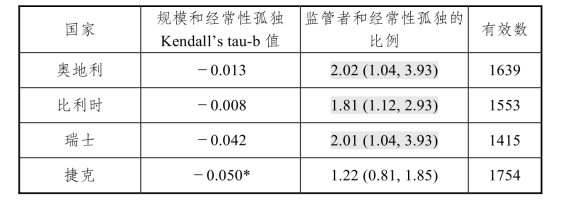

表7.2 欧洲失业时长和经常性孤独的占比,2014

在表7.2中,依据失业超过三个月的人群中的孤独发生率(第2列)对国家进行排序;第4列是一年以上失业者相应的经常性孤独发生率。这两列的百分比大致呈正相关关系,但关系并不完美。如果我们仔细阅读每个国家的数字,可以发现,除了爱尔兰没有变化,其他国家随着失业时间的增长(从“超过3个月”增长到“超过12个月”),经常性孤独的发生率在增加。而这种变化幅度较小,多数保持在1%~3%,立陶宛的变化相对最大(4.8%)。总体而言,关系的普遍规律在意料范围内:失业时间越长,经常性孤独的发生率越高。相比于特定时间段(过去7天)的失业,长时间的失业显然伴随着更高几率的孤独。

为了探究这种关系在不同国家中的变化,我在95%置信区间上为每个国家/地区添加了相应百分比的比值比,以便从不同的角度研究失业对孤独的影响;也就是说,通过比较失业超过3个月(或12个月)的人与那些回答“否”的人,来告诉我们经常性孤独的相对风险。两组百分比比较了不同失业时长的失业者,比值比比较了失业者与在职者的情况。这里的结果看起来也具有一致性:几乎所有比值比都小于1(这三个1.0是四舍五入的数字,实际数字小于1),意味着在每一个国家里,在失业问题中选择否定回答的人比回答“是”的人面临经常性孤独的风险更小。考虑到这些比值可能出现的随机误差,表中附加了一个95%的置信区间,突出显示的部分不含值1的置信区间。但是,受访者的样本容量依旧比原始样本小,所以要谨慎对待这些数字。(https://www.xing528.com)

综上所述,处于失业状态并不一定让人更易遭受经常性孤独;失业时长对孤独的影响更为重要,失业时间越长,遭遇经常性孤独的概率越大。

接下来,我们研究组织规模和监管角色。当然,这两个因素只考虑在职者。尽管大卫·罗斯和其他一部分人将这两个就业属性作为阶层划分的关键因素,依然有人认为孤独在较低阶层人群中更加盛行。我认为很难在这两个因素与孤独之间建立合理的联系。能否假设较大规模组织中的人群更易或不易孤独?我们的确无法依据直觉给出答案。同样,监管者与被监管者谁更容易孤独也不是显而易见的答案。有人解释道,国家总统或是军队将领之类的最高领导人往往易感孤独,因为他们无法依赖其他人来做出具有重大后果的决定。14至少于我而言,将最高领导人与组织监管者相类比,这不太合理。让我们来看看数据的结果。

在第7轮ESS中,受访者首先被问“包括你自己在内,你工作的地方大概有多少人?”组织规模被分为五类:“10人以下”“10~24人”“25~99人”“100~499人”“500人及以上”。接着有如下问题:“在你主要的工作中,你是否负责监管他人的工作?”使用二分法回答(“是”和“否”)。由于组织规模和原始的孤独性变量都是定序变量,因此它们之间的关系用Kendall’s tau-b来衡量。接下来,由于都是二元变量,我计算了比值比来测量作为监管者与经常性孤独间的关系。这些统计数据都在设计权重的基础上得出,每个国家的数据在表7.3中呈现。

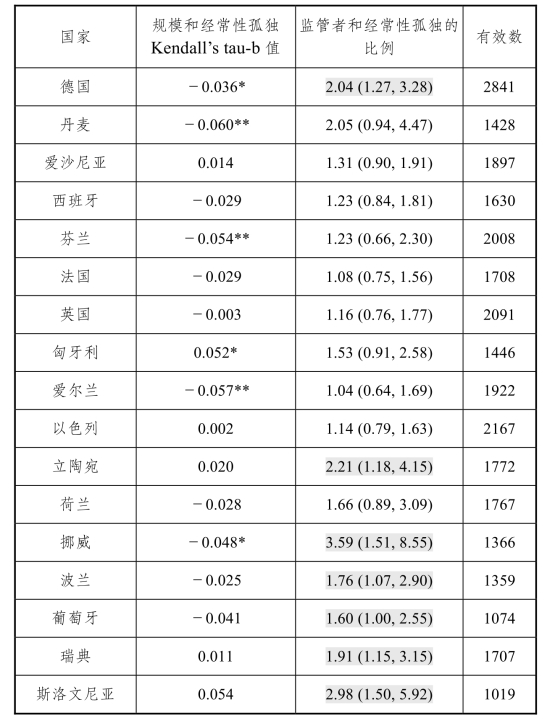

表7.3 欧洲建立规模、监督者角色和孤独的百分比,2014

续表

*: p < 0.05,**: p < 0.01,***: p < 0.001

展示出的数据很难找到任何有意义的规律。而关于组织规模与和孤独程度(从“完全不”到“几乎总是”)的关系,在21个国家中,有6个(捷克、德国、丹麦、芬兰、匈牙利和爱尔兰)具有统计意义(即二者有关)。负值代表组织规模越大,受访者越不易感到孤独。换言之,在这6个国家中,在规模越大的组织中工作的人越不易成为经常性孤独的受害者。而在其他15个国家中,组织规模与孤独的关系不明显,这6个国家中两者呈现的相关性也不存在于其他国家。很难对这一现象给出恰当的解释——他们来自欧洲不同地区,拥有不同的经济、政治和社会背景。同样,孤独与监管者角色之间的关系也是个谜题:所有的比值比均高于1,意味着监管者比非监管者对孤独的抵抗力更强。但是请注意,这种关系仅在10个国家中具有显著性。也由于经济政治和文化的差异,无法找到太多的规律。总而言之,这三个划分法的指标,没有一个与孤独感有较大的联系;而只有失业的时间长度——针对所有失业者,与孤独存在一定的规律关系。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。